基于手机信令数据的宁德市蕉城区人流活力分析

2021-07-06姚铖鑫邬群勇张强叶蔚甄王雄

姚铖鑫 邬群勇 张强 叶蔚甄 王雄

摘 要:针对低等级城市的人流活力研究存在的数据稀疏、研究分析角度局限等问题,结合低等级城市的数据特点,深入探讨低等级城市的人流活力分析方法。从空间对人流的吸引力、空间活动多样性以及空间人流共享性多视角出发,利用网格人流重访强度、网格活动混合度以及网格人流交互网络中心性等3个特征量,建立顾及活动类型及空间交互的低等级城市人流活力分析框架,并通过莫兰指数分析人流空间集聚程度。以宁德市蕉城区兴趣点(point of interest,POI)数据和含年龄区间的手机信令数据为例,进行城区人流活力综合分析。结果表明:蕉城区形成了以19~49岁年龄层为主,蕉南北街道、东侨开发区和城南镇为中心的人流交互网络;蕉城区人流在空间上形成了2个集聚区,在空间上整体存在明显的高-低聚类的分布规律,形成了以高活力集聚区为中心向外扩散逐渐减小的趋势,主要是向北部新城与沿海方向扩散。分析方法从更真实的角度反映城市人流活力,可及时发现发展不均衡地区,为城市空间的全面均衡发展提供依据。

关键词:人流活力;手机信令数据;POI数据;度中心性;莫兰指数;宁德市蕉城区

中图分类号:K901.6

文献标志码:A

简·雅各布斯(JACOBS[1])提出:“一个城市一旦有了活力就有拥有战胜困难的武器,而一个拥有活力的城市本身就拥有理解、交流、发展、创造这种武器的能力”。在城市发展进程中,城市活力作为衡量发展状况的一个重要指标,受到了学者们的广泛关注。随着人类文明的发展,人本尺度的城市研究跃然眼前[2],人本为驱动、数据为支撑的城市研究范式逐步形成[3]。因此,探索人流活力的分析方法,准确识别城市空间人流活力现状,为提升城市空间活力提供有力依据,是研究城市空间活力的重要基础。

凯文·林奇(LYNCH[4])概括了影响城市空间形态的活力、感受、适宜、可达性和管理等5个指标,并把活力作为评价城市空间形态质量的首要指标。在已有的城市空间活力研究中,更多的学者从社会学角度分析城市活力,认为城市活力是城市中的经济、社会和文化活动在城市空间上的综合描述[5-8],也有研究加入了感官因素[9]。而简·雅各布斯同样提到,人和人活动及生活场所相互交织的过程,以及这种城市生活的多样性,使城市获得了活力[1]。通过居民活动描述城市活力,识别城市人流活力空间特征,表征城市活力的影响要素,是展开城市活力研究的有效方法。同时,龙瀛等[10]在新数据环境下,通过各领域的案例表明城市研究粒度从以地为本向以人为本方向变革。一方面,有学者通过在线电影点播数据[11]、大众点评数据[12]、热力图数据[13]等居民日常生活产生的数据分析城市活力的空间分布特征,但是此类方法未考虑到日常生活中居民之间的活动交互作用;另一方面,也有学者通过兴趣点(point of interest,POI)数据[12-14]、地理标签[14]、街景图像[15-16]等活动场所相关数据分析城市活力,此类方法只能从短时间内变化不大的地标、环境的品质或是多个时刻的抽样人流量来测度城市空间活力,无法从连续的时间段刻画居民活动特征。此外,还有根据动态人口估算分析人群变化特征[17],此类研究单元多为一个较大的区域甚至是一个城市,且多是通过传统数据与精度不高的大数据结合来推算总体人群变化,误差相对手机信令数据大。

随着基于位置的服务广泛应用在各种电子产品和软件中,越来越多的学者通过手机信令数据描述居民日常生活所揭示的各种现象,如旅游客源分布[18]、自行车需求[19]、人类活动特征[20]等。使用手机信令数据分析城市活力的研究多是侧重于从传统维度,如社会、经济、文化、用地等方面分析人流活动规模或密度,缺乏考虑活动类型以及人流在空间中的交互联系,使得城市活力分析角度局限[20]。同时,在传统数据环境下,研究数据基础在不同发展等级的城市之间存在悬殊差距,城市的研究对象更多的是研究样本多、具有代表性的大城市,而忽略了等级较低的城市[10]。利用大数据分析城市人流活力、感知城市活力,可以从人本角度及时发现城市发展不均衡地区,以防止“摊大饼”式城市扩张,同时吸取特大城市和大城市在发展过程中已有经验,结合自身情况,为城市均衡发展提供与城市居民日常生活息息相关的可靠依据和建议,从而保质高速协调发展。

本文以宁德市蕉城区为例,利用手机信令数据,融合POI数据,從人本尺度出发,从人参与到空间活动的周期重访强度、POI混合度和人流在空间中的交互联系等方面,分析宁德市蕉城区人流活力,提出人流活力测度方法,为城市活力的研究提供有力基础。

1 研究区概况及数据

1.1 研究区概况

本文以福建省宁德市蕉城区为研究区。宁德市北接浙江省,南临福州市,位于福建省东北边。蕉城区的空间位置及具体行政区划如图1所示。图1中未包含东侨开发区。东侨开发区享有县一级的经济、行政管理权限,但不是行政辖区,没有行政界,归属宁德市政府管辖。根据宁德市人民政府官方网站(http://www.ningde.gov.cn/zwgk/tjxx/)统计数据显示:2018年,宁德市生产总值达到1 942.8亿元,同比增长8.1%,在福建省各设区市中的位次由上年末位进至第5位;2019年,宁德市生产总值达到2 451.7亿元,同比增长9.2%,分别高于全国和全省平均增幅3.1和1.6个百分点,位居福建省各设区市首位。蕉城区作为宁德市唯一的市辖区,在宁德市的发展进程中具有引领作用,根据宁德市蕉城区人民政府官方网站(http://www.jiaocheng.gov.cn/ztzl/tjxxzl/)统计数据显示:2018年,蕉城区生产总值达到468.13亿,同比增长13.6%,增速居全市首位;2019年,蕉城区实现地区生产总值679.37亿元,同比增长16.5%,总量位居全市第一,增幅位居全省第一。近几年,宁德市尤其是蕉城区经济急速发展,整体趋势向好。随着经济的发展,各行业需要的人力和物力资源急剧增加,蕉城区的人口流动在大幅度增加。因此,分析蕉城区人流活力,对分析蕉城区城市空间活力、未来发展规划显得尤为重要。

1.2 研究数据

1.2.1 手机信令数据

本文采用的研究数据是从福建省城乡规划设计研究院获取的中国联通经过处理的宁德市蕉城区手机信令数据。该原始数据是宁德湾区(包括蕉城区、福安市、福鼎市、霞浦县)手机信令数据,数据中的实验用户仅覆盖部分人口,由于隐私限制,很难对他们的代表性进行调查。该数据是2018年12月12日和2018年12月15日日均21萬条信令数据,共42万条信令数据。每条记录包括记录日期、记录起始基站ID、记录到达基站ID、记录所在年龄区间、记录总人数。本文提取数据起始基站和到达基站均在蕉城区内,在使用数据前先将少部分起始基站ID和到达基站ID相同的数据删去,并选取有POI部分的数据,共101 914条数据。此外,另有表格记录每个基站ID对应的基站经纬度。同联通的通信基站空间分布,本文采用的手机信令数据精度为250 m×250 m,每条数据记录的总人数是以1 h为采样间隔,一天24 h的人数总和。原始记录有11个年龄区间,分别为:0~18岁、19~24岁、25~29岁、30~34岁、35~39岁、40~44岁、45~49岁、50~54岁,55~59岁、60~64岁、65岁以上。由于数据分散在11个区间,数据样本不具有代表性,本文合并数据样本为6个年龄区间,分别是:0~18岁、19~29岁、30~39岁、40~49岁、50~59岁、60岁以上。其中,0~18岁年龄区间的数据存在较大的偏差,因此剔除0~18岁年龄区间的数据。

1.2.2 POI数据

本文利用python的爬虫技术[21],通过高德开放平台,爬取得到2019年11月宁德市蕉城区POI数据,将其分为8类(商业、住宿、企业、科教体育、政府机构、医疗、交通运输和其他),选择所在网格有手机信令数据后共6 892条。每条数据包括每个POI的经纬度、所属类型、所属地。POI数据类型分布如图2所示。

2 研究方法

由于人与人之间的交往产生活动使得城市空间产生活力,选取活动相关因素表征人流活力是开展人流活力分析的有效方法。因此,本文分年龄区间,考虑到空间对人流的吸引力,空间活动多样性以及空间人流共享性等因素,通过分析参与空间活动的网格人流重访强度、网格活动混合度和网格人流交互网络中心性3个主要特征,分别分析各年龄层的差异。基于3个主要特征,分层次叠加3个主要特征进一步分析各年龄层人流活力现状以及在空间上的分布差异,方法流程如图3所示。

2.1 网格人流重访强度

活动主体(即人)会因为时间和公共空间设施功能的不同产生差异,可是居民会在特定的时间段做同样的事情,如吃饭、学习、工作、娱乐、睡觉等。不同性质的周期性活动在时空选择上有着高度重复的特性[22]。不同的设施、功能等空间构成因素使得人们的选择产生偏好,对不同的人产生不同程度的空间吸引力,因此,活动主体的重访强度是人流活力的表现之一。

本文根据数据精度,利用泰森多边形在研究区域生成以各基站为中心的250 m×250 m网格。以1 h为计算单位,统计手机用户在2 d内到访各网格的频次后计算人流重访强度,计算公式为

Rij=Fijn(1)

式中:Rij为年龄区间i的居民对网格j的重访强度;Fij为2 d内年龄区间i对网格j的到访总频次;n为计算周期。本文以1 h为计算单位,因此n取48。

2.2 网格活动类型混合度

城市空间活力的提升离不开空间综合发展,城市空间需要足够的多元性以提供居民进行各类活动[23]。当更多的活动相关主体(如企业、商铺、学校等)入驻或建立后,居民才可以在该区域选择相应的活动。随着不同类型的活动相关主体数量的增加,居民对该类活动可选择对象随之增加,从而提升人流活力。本文借鉴土地利用混合度测算方法[24],考虑活动类型数量,通过POI数据计算网格活动混合度,计算公式为

mi=-∑kj=1pj ln(pj)ln k(2)

式中:mi为网格i的网格活动混合度;pj为j种类型POI占网格i中总活动类型比;k为网格i内POI类型数量。根据式(2)计算得到的网格活动混合度取值区间为0~1。网格活动混合度取值越大,表示网格内各类型活动越均衡,网格活动混合度越高;网格活动混合度取值越小,表示空间内各类型活动越单调,网格混合度越低。

2.3 网格人流交互网络中心性

地理空间复杂性与空间交互密切相关,而网络中的社会经济发展情况与人群交互机会成比例[25]。近年兴起的网络科学提供了系列指标衡量网络中节点的重要性,主要包括度中心性、接近度中心性、直接中心性、效率中心性、介数中心性和信息中心性等中心性模型[26]。本文所采用的数据生成的网格可构成网络,每个网格即为网络中的节点,将居民在网络中产生的流动看作是复杂有权无向网络,节点之间的联系作为边,节点之间的人流总量作为边的权重。以此计算节点位置的中心性程度,即在网络中的重要程度,从而体现城市空间的人流活力。本文以网格为节点,综合比较各中心性模型,选取度中心性作为计算人流交互网络中的节点中心性,计算公式[27]为:

CD(Ni)=∑nj=1Xij(i≠j)(3)

C′D(Ni)=CD(Ni)n-1 (4)

式中:CD(Ni)为节点网格i的度中心;C′D(Ni)为标准化后的度中心;n为网络中的总节点数,即数据中的网格数;∑nj=1Xij用于计算节点i与其他n-1个节点之间的人流联系数量。使用式(3)计算度中心会受到网格数量变化的影响。为消除此影响,采用式(4)计算标准化的度中心。标准化的度中心取值范围为0~1。0表示该节点为孤立点,与其他任何节点不发生联系,即人流活力弱;计算得到的度中心值越大,则表示与该节点发生的联系节点数量越多,即人流活力强。

3 实验验证与分析

3.1 网格人流重访强度分析

选择起始基站和到达基站均位于蕉城区且网格内有POI数据的手机信令数据,通过式(1)计算每个网格的重访强度,分析整体特征,并进一步对5个年龄区间的人流重访度进行分析。结果显示:不同年龄区间的人流重访强度存在显著的差异;蕉城区的重访强度,平均值为58.16,中位值为13.10,最小值为0.15,最大值为1 195.83。

将计算结果分年龄区间进行分析,统计结果如图4所示。由图4可以发现:60岁以上的重访强度最大值85.67是所有区间中最小的;而重访强度总体最大值1 195.83出现在19~29岁区间,约为60岁以上最大值的14倍;而且19~29岁和30~39岁2个区间的重访强度与其他区间相比较为突出,呈现出明显的年龄特征。同时存在手机信令数据和POI数据网格共630个。从存在重访强度数据的网格数量上来看,19~29岁和40~49岁2个区间的数量相当且是所有区间中最多的,有545个网格,占存在POI数据网格总数的86.5%;60岁以上网格数量最少,有396个网格,占存在POI数据网格总数的62.9%。无论是重访强度还是存在重访强度数据的网格数量,其最大值都是在19~29岁区间出现;之后,重访强度最大值随着年龄区间的变化下降,而存在重访强度数据的网格数量持续保持在540个以上,到了50~59岁区间才开始降低;两者皆为先稳定持高,后大幅降低的趋势。

对所有的重访度通过几何分类成三类,分别是:取值小于8.63、介于8.63和104.82之间以及大于104.82。选取研究区内各年龄区间存在重访强度数据密集的部分,如图5所示。

从图5可以看出:数据大多数集中在漳湾镇、城南镇、蕉南北街道和东侨开发区的交界处,部分在金涵畲族乡与蕉南北街道交界处以及金涵畲族乡、七都镇和漳湾镇的交界处,说明在整个蕉城区范围内这3个区域的人流活力较高。从这3个区域看,无论是哪个年龄区间,漳湾镇、城南镇、蕉南北街道和东侨开发区交界处的人流重访强度都较高,其原因可能是这一区域为蕉城区中心位置,多数居民日常活动都在此处进行。而19~29岁、30~39岁和40~49岁这3个年龄区间,金涵畲族乡、七都镇和漳湾镇的交界处的人流重访度最高,其原因可能是在这一区域有漳湾工业园区、宁德时代新能源科技股份有限公司和2018年底初步完工现已运营的上汽等多个大型企业和工业园区,带动了宁德周边的人流活力。同样的,19~29岁、30~39岁和40~49岁这3个年龄区间,金涵畲族乡与蕉南北街道交界处的人流重访强度相当,其原因可能是这里是宁德通往各个乡镇的104国道出口位置,是蕉城区的城区与周边乡镇的交通枢纽;同时,这里有大面积的安置房和一些办公地点,是部分居民交通出行或是日常上下班的必经之路。

3.2 网格活动类型混合度分析

由于居民活动需求具有多样性,各网格需要增加活动类型来提高对居民的空间吸引力;但是同一时间段、不同年龄层或不同时间段、同一年龄层的到访目的绝大多数都会有较大的差异。例如:工作日上班或上学时间段,青少年到访学校是为了上学,中青年是为了上班或是送孩子,老年人是为了送孙子(女),等等。由于数据的隐私限制,无法验证其目的性。本文基于8类POI数据,以网格的各类型占比作为到访此网格的所有居民不同目的可能性。

通过式(2)计算各网格活动类型混合度,选取有手机信令数据的网格分析。网格活动类型混合度取值分布如图6所示。由图6可以看出:同时有POI数据和手机信令数据的网格一共有630个,网格活动类型混合度取值为0的网格有211个,取值为0~1的网格有315个,取值为1的网格有104个。其中,取值为0~1的混合度中,最小值为0.25,最大值为0.99;取值小于0.6的网格数量较少,取值大于0.6网格数量较多,且混合度分布较均匀。

对网格活动类型混合度计算结果进行差值分析,分析结果空间分布如图7所示。从图7可以发现:各年龄区间重访强度高的区域网格活动类型混合度大部分取值为0~1,少部分取值为0或1;而重访强度低的区域只有少部分网格活动类型混合度取值为0~1,大部分取值为0或1。其原因可能是网格活动类型混合度为0的区域,没有办法满足活动的多样性,使得到这些地方的人只能是对此类活动有特定需求的少数人群;而网格活动类型混合度为1的区域,又会使得网格内的活动过于多样,各类活动的数量变少,功能强度不大;混合度居中的区域,网格内的活动种类存在一定程度的多样性,但是不会因为网格内活动种类太多而失去功能性,这样可以使得某一类活动的数量比重较大,从而让那些因为某一目的来此网格的人不会因为功能性弱而不再到访。

从另一个角度来说,网格活动类型混合度空间分布是人们日常活动选择的结果,城区中心位置的混合度都较为居中,而城区周边的混合度处于极端的较多。因此,可以揭示不是一味地提高活动的多样性就可以提高某一个区域的活力,而是要对开发区域的特定价值进行评价,有针对性的以一类活动为主,其他项目辅助构成,从而提供某一类活动的功能性兼顾活动多样性。

3.3 网格人流交互网络中心性分析

通过居民出行OD点数据建立基于居民实际出行的全区网格交互联系网络,利用式(3)、式(4)计算空间人流网格中心度,分析网络整体特征及各年龄区间特征差异,并进一步结合节点之间的共享人流数量,分年龄区间对网格中心度和人流流量的空间分布进行分析。

各年龄区间网格中心度分布如图8所示。图中,绿色数字表示各年龄区间网格中心度非0的网格数量,棕色数字表示各年龄区间的网格中心度最大值。由图8可以看出:网格中心度最大值出现在19~29岁区间,為0.39;而60岁以上的最大值是最小的,为0.11。每个年龄区间网格中心度非0的网格数量都比存在重访强度数据的网格数量多,说明每个年龄区间都有少数的只有起始点没有到达点的网格。存在网格中心度数据的网格数量最多的是40~49岁,有560个网格,占网格总数的88.9%,说明此年龄区间的居民出行分布最广;60岁以上最少,只有412个网格,占网格总数的65.4%。该年龄区间的居民独自出行的能力是实验数据中所有年龄区间中最弱的,其中部分居民需要家人陪伴出门,因此出行范围受限。

以两两网格节点的共享人流数量为网络人流流量。将人流流量的整体分布分为4个等级:7≤lmn≤100,101≤lmn≤500,501≤lmn≤1 000,lmn>1 000。采用自然断点分类法将网格中心度划分为3个等级。不同年龄区间人流流量和网格中心度的空间分布特征如图9所示。从图9可以发现:只有19~29岁、30~39岁和40~49岁年龄区间的人流流量存在大于1 000人次的,其中19~29岁中人流流量大于1 000人次的最多,1 000人次以上人流联系的两两节点多位于蕉南北街道、城南镇和东侨开发区交界处,而且501~1 000人次的人流联系的两两节点同样也是多位于蕉南北街道、城南镇和东侨开发区交界处;而60岁以上的人流流量没有500人次以上的,且两两节点间的联系最少,19~29岁和30~39岁两两节点间的联系都比较多。

从5个年龄区间的网格中心度可以看出:60岁以上的网格中心度很低,只有少部分网格中心度在第二等级;同时不难发现,最高等级的网格中心度只有在19~29岁、30~39岁和40~49岁年龄区间中存在,且最高等级的网格中心度大部分集中在蕉南北街道和东侨开发区交界处,少部分在蕉南北街道、东侨开发区和城南镇交界处,此部分网格对外联系较强。相较而言,周边乡镇地区的网格中心度都较低,节点的联系大部分是与蕉南北街道和东侨开发区之间产生的。从网格中心度和节点间的人流联系来看,人流联系在500人次以上的两两节点大部分都是发生在中心度最高等级的节点上,部分在第二等级的节点;而人流联系500人次以下的两两节点大部分是发生在最低等级的节點上,部分在第二等级的节点,形成了以19~49岁年龄层为主,蕉南北街道、东侨开发区和城南镇为中心的人流交互网络。

3.4 人流活力综合分析

在以上人流活力不同特征的测度及分析基础上,结合各项活力特征量,通过加权法对人流活力进行综合分析,并进一步通过全局莫兰指数(Morans I)和局部莫兰指数(Anselin Local Morans I)对人流空间分布特征进行分析。构建的3个表征活力的特征量主要是围绕活动多样性和不同年龄层的空间吸引力、空间交互联系对人流进行分析。各特征量所代表的指标信息相互独立,且重要程度没有差异,因此,采用加权法对人流活力展开综合分析。对3个特征量赋予相同的权重,对网格人流重访强度和网格人流交互网络中心性的5个年龄区间赋予相等的权重,以此计算人流综合活力值,分析人流综合活力。活力值越高代表综合活力越高。

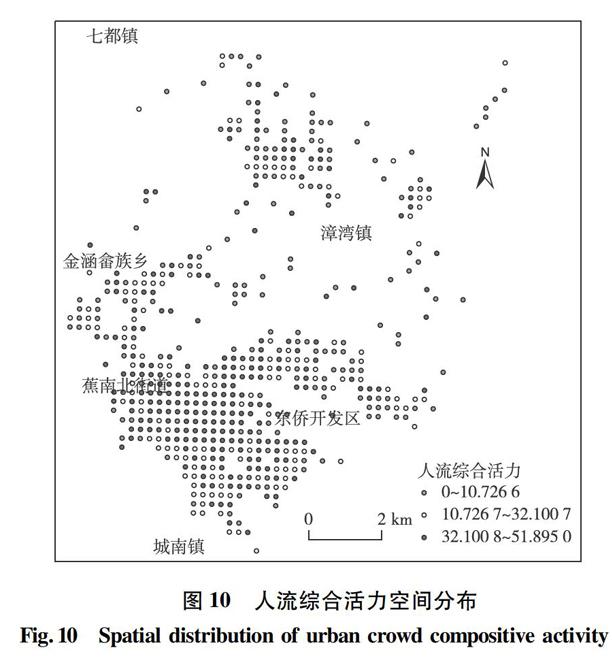

采用自然断点分类法将人流综合活力值分为3个等级。人流综合活力空间分布如图10所示。从图10可以看出:人流综合活力最大值为51.894 9,最小值为0.008 7,平均值为22.110 83;综合活力高的网格主要集中在蕉南北街道、东侨开发区和城南镇交界处。不同行政区内的各级活力数量及各级活力数量在本级活力总数的占比见表1。从表1看出:人流主要集中在蕉南北街道、东侨开发区、漳湾镇、城南镇、金涵畲族乡、七都镇这6个行政区;其中漳湾镇的的低综合活力网格数量占比较突出,其他5个行政区低综合活力网格分布较为均衡;七都镇的中综合活力网格数量占比较少,其他5个行政区中综合活力网格分布较为均衡;蕉南北街道和东侨开发区的高综合活力网格数量占比较大,其他4个行政区的高综合活力网格分布较为均衡。蕉城区的整体人流综合活力趋势图如图11所示。图中,x和y轴确定二维空间地理位置,z轴表示人流综合活力值。将各网格地理位置及其对应的人流综合活力映射到xy平面和z轴。其中,x轴正方向为正东方向,y轴正方向为正北方向,绿色趋势线表示东西方向上的整体趋势,蓝色趋势线为南北方向上的整体趋势。由图11可以发现:蕉城区整体人流综合活力呈现由北向南均匀提升,由西向东不均匀降低,说明人流综合活力在西南方向较高。

从以上分析结果可以观察到人流综合活力高的网格被中综合活力和低综合活力的网格包围,可能存在集聚现象,因此,对人流综合活力采用全局莫兰指数和局部莫兰指数进行分析。由于本文采用的手机信令数据是以有规律的网格划分,因此,采用Queen邻接矩阵作为空间权重矩阵,即共点共边皆视为邻近要素,计算全局莫兰指数和局部莫兰指数。在1%水平的蕉城区,全局莫兰指数为0.021 810 6,P值为0.001,Z得分为7.544 2。结果通过了1%水平的显著性检验,说明蕉城区内的人流综合活力在空间上有明显的集聚现象,计算得到人流活力的空间关联的局部指标(local indicators of spatial association,LISA)集聚图,如图12所示。由图12可知:数据主要集中在蕉南北街道、东侨开发区、漳湾镇、城南镇、金涵畲族乡、七都镇这6个行政区,其他行政区的集聚效果不明显,其中有一些无邻域的网格无法判断其集聚性。从图12的分析可以得到以下结论:①蕉城区人流在空间上形成了2个集聚区,以蕉南北街道东南部、东侨开发区西部和城南镇东北部为中心的人流高活力集聚区,以七都镇东南部和漳湾镇西北部为中心的人流低活力集聚区,人流分布极度不均衡;②蕉城区人流在空间上整体存在明显的高-低聚类的分布规律,即在人流活力高的区域周围被低活力包围,形成了以高活力集聚区为中心向外扩散逐渐减小的趋势,从中心城区向北部新城与沿海方向扩散。

对人流综合活力进行局部莫兰指数计算,得到的Moran散点图,如图13所示。图中,x轴Zi表示第i个点的人流综合活力与平均人流综合活力之差,x轴与y轴之积为各网格的人流综合活力局部莫兰指数。其中,第一象限为HH(High-High)象限,第三象限为LL(Low-Low)象限,这2个象限代表区域内人流活力存在较强的空间正相关,具有空间均质性;第二象限为HL(High-Low)象限,第四象限为LH(Low-High)象限,这2个象限代表区域内人流活力存在较强负相关性,具有空间异质性。图13中的趋势线是偏向HH象限和LL象限,说明蕉城区人流活力呈现高值和高值集聚,低值和低值集聚的现象,再一次印证了LISA集聚图得到的结果。

4 结论与讨论

本文通过手机信令数据和POI数据,利用网格人流重访强度、网格活动混合度以及网格人流交互网络中心性3个特征量,建立了一种顾及活动类型及空间交互的低等级城市人流活力分析框架,有效地解决上述人流活力分析方法中存在的问题。从空间对人流的吸引力、空间活动多样性以及空间人流共享性多个维度测度城市公共空间人流活力现状,并进行综合分析,得到以下结论:

1)人流重访强度在年龄层上存在明显的差异,空间交互的人流活力整体分布差异显著,形成了以19~49岁年龄层为主,蕉南北街道、东侨开发区和城南镇为中心的人流交互网络。

2)蕉城区人流在空间上形成了2个集聚区:以蕉南北街道东南部、东侨开发区西部以及城南镇东北部为中心的人流高活力集聚区,以七都镇东南部和漳湾镇西北部为中心的人流低活力集聚区。

3)蕉城区人流在空间上整体存在明显的高-低聚类的趋势,形成了以高活力集聚区为中心向外扩散逐渐减小的趋势。

4)综合来看,蕉城区的发展极度不均衡,从人流扩散趋势可以看出,蕉城区人流从中心城区向北部新城与沿海方向扩散,蕉城区从中心城区向外逐步发展。

本文人流活力分析方法可初步弥补低等级城市数据稀疏问题,并从更真实的角度反映城市人流活力,为低等级城市的发展现状提供有力的分析基础,可及时发现发展不均衡地区,为城市空间的全面均衡发展提供依据。但在实证研究中,空间吸引力仅考虑人流重访强度,未考虑出行距离和停留时间,而且通过停留时间可以判断活动类型;局部莫兰指数计算得到的LISA集聚图存在一部分无邻域的網格,无法对更大的空间范围人流集聚现象进行分析。这两部分分析深度存在一定的局限。受限于数据的可获取性,本文数据粒度仍然不够小,未考虑到完整的出行链,可分析范围较小,数据主要集中在城区中心及周边乡镇,与城区距离较远的乡镇数据量比较少,无法进行有效的分析,同时未获取到高等级城市数据,无法进行对比验证。因此,未来的研究中可在此分析方法框架的基础上,结合居民出行距离、停留时间和空间分布完整的手机信令数据,采用高精度、有方向的个体轨迹数据,深入分析城市空间人流活力的各项特征量及其影响因素,同时对高等级城市人流采用相同分析框架进行方法对比分析。

参考文献:

[1] JACOBS J. The Death and Life of Great American Cities[M]. New York: Random House, 1961.

[2] 龙瀛, 张恩嘉. 数据增强设计框架下的智慧规划研究展望[J]. 城市规划, 2019, 43(8): 34-40, 52.

[3] 秦萧, 甄峰, 魏宗财. 未来城市研究范式探讨:数据驱动亦或人本驱动[J]. 地理科学, 2019, 39(1): 31-40.

[4] LYNCH K. Good City Form[M]. Cambridge,MA: MIT Press, 1984.

[5] MONTGOMERY J. Making a city:urbanity, vitality and urban design[J]. Journal of Urban Design, 1998, 3(1): 93-116.

[6] 包亚芳, 孙治, 宋梦珂, 等. 基于居民感知视角的浙江兰溪传统村落公共空间文化活力影响因素研究[J]. 地域研究与开发, 2019, 38(5): 175-180.

[7] JALALADDINI S, OKTAY D. Urban public spaces and vitality: a socio-spatial analysis in the streets of Cypriot towns[J]. Proce-dia-Social and Behavioral Sciences, 2012, 35: 664-674.

[8] 王勇, 邹晴晴, 李广斌. 基于活力特征分析的城市安置社区公共空间研究:以苏州城区6个安置社区为例[J]. 地理科学, 2018, 38(5): 747-754.

[9] 汪海, 蒋涤非. 城市公共空间活力评价体系研究[J]. 铁道科学与工程学报, 2012, 9(1): 56-60.

[10]龙瀛, 刘伦伦. 新数据环境下定量城市研究的四个变革[J]. 国际城市规划, 2017, 32(1): 64-73.

[11]刘红玲, 邓明森, 任汉卿, 等. 人类行为动力学统计特性研究:基于在线电影点播实证数据[J].贵州大学学报(自然科学版), 2014, 31(4): 137-140.

[12]塔娜, 曾屿恬, 朱秋宇, 等. 基于大数据的上海中心城区建成环境与城市活力关系分析[J]. 地理科学, 2020, 40(1): 60-68.

[13]刘云舒, 赵鹏军, 梁进社. 基于位置服务数据的城市活力研究:以北京市六环内区域为例[J]. 地域研究与开发, 2018, 37(6): 64-69, 87.

[14]朱婷婷, 涂伟, 乐阳, 等. 利用地理标签数据感知城市活力[J]. 测绘学报, 2020, 49(3): 365-374.

[15]龙瀛, 唐婧娴. 城市街道空间品质大规模量化测度研究进展[J]. 城市规划, 2019, 43(6): 107-114.

[16]唐婧娴, 龙瀛, 翟炜, 等. 街道空间品质的测度、变化评价与影响因素识别:基于大规模多时相街景图片的分析[J]. 新建筑, 2016(5): 110-115.

[17]刘张, 千家乐, 杜云艳, 等. 基于多源时空大数据的区际迁徙人群多层次空间分布估算模型:以COVID-19疫情期间自武汉迁出人群为例[J]. 地球信息科学学报, 2020, 22(2): 147-160.

[18]顾秋实, 张海平, 陈旻, 等. 基于手机信令数据的南京市旅游客源地网络层级结构及区域分异研究[J]. 地理科学, 2019, 39(11): 1739-1748.

[19]周亚娟, 赵志远, 吴升, 等. 基于大规模手机位置数据的城市潜在自行车出行需求评估[J]. 地球信息科学学报, 2020, 22(6): 1282-1293.

[20]王德, 李丹, 傅英姿. 基于手机信令数据的上海市不同住宅区居民就业空间研究[J]. 地理学报, 2020, 75(8): 1585-1602.

[21]冯玲, 黄亮, 曾李阳, 等. 基于分布式网络爬虫的Web空间数据获取方法研究[J]. 贵州大学学报(自然科学版), 2019, 36(1): 33-36.

[22]钟炜菁, 王德. 上海市中心城区夜间活力的空间特征研究[J]. 城市规划, 2019, 43(6): 97-106, 114.

[23]羅桑扎西, 甄峰. 基于手机数据的城市公共空间活力评价方法研究:以南京市公园为例[J]. 地理研究, 2019, 38(7): 1594-1608.

[24]蒋涤非, 李璟兮. 当代城市活力营造的若干思考[J]. 新建筑, 2016(1): 21-25.

[25]李俊芳, 姚敏峰, 季峰, 等. 土地利用混合度对轨道交通车站客流的影响[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2016, 44 (9): 1415-1423.

[26]刘瑜, 姚欣, 龚咏喜, 等. 大数据时代的空间交互分析方法和应用再论[J]. 地理学报, 2020, 75(7): 1523-1538.

[27]刘承良, 许佳琪, 郭庆宾. 基于铁路网的中国主要城市中心性的空间格局[J]. 经济地理, 2019, 39(3): 57-66.

(责任编辑:周晓南)

Urban Crowd Activity Analysis in Jiaocheng District of Ningde

City Based on Cellular Signaling Data

YAO Chengxin1,2,3, WU Qunyong*1,2,3, ZHANG Qiang4, YE Weizhen5, WANG Xiong6

(1.Key Lab of Spatial Data Mining and Information Sharing of Ministry of Education, Fuzhou University, Fuzhou 350108, China; 2.National & Local Joint Engineering Research Center of Satellite Geospatial Information Technology, Fuzhou 350108, China; 3.The Academy of Digital China (Fujian), Fuzhou 350003, China; 4. Fujian Urban & Rural Planning Design Institute, Fuzhou 350007, China; 5.Cultiveted Land Protection Center of Ningde, Ningde 352100, China; 6.Intelligent Map Surveying Limited Company of Ningde, Ningde 352100, China)

Abstract:

In view of sparse data , limited research and analytic angles in the field of urban crowd activity in low-level cities, this paper proposes to use the three characteristic quantities : the revisit intensity of urban crowd(RIUC), the mixing degree of activity types(ATMD), and the centrality of the spatial flow interaction network(CSFIN), and establishes a urban crowd activity analytic framework that considers the types of activities and spatial interactions, calculating the concentration of people through the MoransI. Based on POI data in Jiaocheng District of Ningde City and cellular signaling data including age groups, a comprehensive analysis of urban crowd activity was carried out. The results are as follows: The RIUC has obvious differences in age groups, and the overall distribution of the spatial interaction of Jiaocheng crowd activity is significantly different, which forms a crowd interactive network where people in the 19~49 age group, are the majority, and Jiao Nanbei Street, Dongqiao Development Zone and Chengnan Township are centered. Jiaocheng District crowd activity has formed two agglomerations spatially: one is a high-energy agglomeration area centered on the southeast of Jiao Nanbei Street, the west of Dongqiao Development Zone and the northeast of Chengnan Township, the other one is a low-energy cluster of crowd activity centered on the southeast of Qidu Township and the northwest of Zhangwan Township. There is an obvious trend of high-low clustering in the overall spatial crowd activity in Jiaocheng District, forming a trend of gradually decreasing outward diffusion centered on high-energy clusters. On the whole, the development of Jiaocheng District is extremely uneven. It can be seen from the flow of people that Jiaocheng District is spreading from the central city to the northern new zone and the coast. This approach reflects the dynamics of urban flows from a more realistic perspective, identifies areas of uneven development, and provides a strong basis for the comprehensive and balanced development of urban space.

Key words:

urban crowd activity; cellular signaling data; POI data; degree centrality; Morans I; Jiaocheng District of Ningde City

收稿日期:2020-11-10

基金项目:国家自然科学基金资助项目(47471333);中央引导地方科技发展专项(2017L3012)

作者简介:姚铖鑫(1996—),女,在读硕士,研究方向:时空大数据分析、土地利用规划,E-mail:visionali@qq.com.