现代汉语词汇中晚清外来词的历时演变

2021-07-06王文琦

王文琦

摘 要:晚清时期引入汉语的外来词在融入汉语词汇系统之前,需要根据汉语的特点在语音形式、书写形式、词义等方面进行相应的调整和改造。语音形式调整包括语音替代、音节结构调整、单音化缩略和音节语素化等;书写形式的调整包括词长的调整、音译字选择和字形调整等;词义方面的调整包括义项和词的色彩意义的增删等。

关键词:晚清;外来词;历时演变;汉化

中图分类号:H136.5 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2021)03-0049-07

晚清时期,欧美列强对近代中国侵略的不断加剧不仅引发了近代中国与西方激烈的文化交流,同时也导致大量西方语言的词汇被引进汉语。这一时期被引入汉语的外来词语在经过汉语社团的淘汰选择后,一部分外来词与由于适当填补了汉语社会某方面的表达空缺并随着使用人群的不断增加最终进入汉语词汇;另一部分则因与汉语表达习惯格格不入,在短暂使用后便被弃置。受社会因素和语言因素的双重影响,进入汉语词汇的外来词语在进入汉语词汇后并非一直保留其引进初期的原貌,而是要经过一番调整和演变,才能最终获得汉语词汇成员的身份。在引进初期,外来词在语言特征和文化特征上与本族词语都存在明显差异,“外来词虽然在音和义上都借自外语,但在语音、语义、语法和书写形式这四个方面都还得服从本族语言的结构规则,”[1]汉语在将外来词语纳入自身词汇系统的过程中,必然要根据汉语自身的特点和汉语社会的文化特点对外来词语进行调整,这一调整即外来词语的“汉化”。以下从外来词语在语音、词形和词义等三方面讨论晚清时期外来词从引进初期到完全融入汉语词汇系统这一过程中的演变与调整情况。

一、语音形式的调整

(一)语音替代

根据从源语言引介入目的语的方式,外来词通常可以划分为音译外来词和意译外来词两大类别。“与‘一名之立、旬月踟蹰的意译相比,音译无疑是最方便的借词手段,也是世界上所有语言吸收外来词的重要方式。”[2]语音替代,即目的语在音译外来词时用自身语言的音位对外语源词的音位进行转写。不同国家地区或民族的语言之间在语音上常常存在不同程度的差异性,汉语的音位系统与其他语言的音位系统往往存在较大差别,外语源词在语音方面的许多特点往往与目的语的音位系统存在较大区别。外来词以音译方式借入汉语时,汉语固有的音位系统通常不能准确地记录外来词源语言的语音,因此在引介外来词时通常会在语音转写形式上对外语源词作适当调整。

晚清时期引入的音译外来词中,源自英语、法语、德语、意大利语等语言的外来词所占比例最大。這些语言的语音系统通常具有复辅音、轻重音、长短音、无声调等特点,与汉语的语音系统形成鲜明对比。因此,这一时期进入汉语的音译外来词词往往在借入初期就发生语音替代现象。

外来词语的语音替代首先表现在非音质音位的处理方面。英语等印欧语系语言大多具有长短音对立、轻重音对立、无声调等特点,而汉语则恰恰相反,不仅没有长短音对立、轻重音对立,且普遍采用声调来区别词语的意义。由于源语言与目的语在语音系统上存在以上明显差异,汉语在音译印欧语言的词语时,必然对在轻重音、长短音等非音质音位方面对外语源词作出相应调整。因此,外语源词本身带有的轻重音、长短音在被引入汉语后就会消失,并随着音译时所使用的汉字附上相应的声调。这种情况在字母词的音译方面表现尤为突出,往往被认为在语音表现方面最贴近外语源词的字母词,在引入汉语后也毫不例外地附上了声调。

语音替代更多地表现在音质音位的替代上。世界上没有任何两种语言的语音系统是完全相同的,汉语和印欧语系语言在语音系统方面的差异尤为明显,在音位数量、种类方面均存在不同程度的差异,即便是发音表现相同或相似的音位,在各自语音系统中的地位也不尽相同。在无法完全准确地记录外语源词语音的情况下,选用发音相似的音位进行转写自然成为汉语引介外来词语主要选择。

音质音位的替代比非音质音位的替代更为复杂,因为语音系统之间的存在较大差异,目的语与源语言在音位数量、音位种类、音位之间的对立互补关系等方面都不仅相同。汉语在采用音译方式引入外来词语的时候,必然选用与外语源词相近的音位来转写外语词的语音。如英语原词中的塞擦音[t?蘩]和[d?廾],在其相应的汉语外来词语中就被[?拶]、[t?拶]、[t?揶][t?揶h]所替代,如:

高名凯、刘正琰对比了英源音译外来词的语音形式与其在源语言中的语音形式,详细分析了音译外来词在借入汉语的过程中的语音创造方式,总结归纳了汉语在音译外来词过程中的19条语音转写规律[3]。

不仅音译外来词在借入过程中会发生语音替代现象,部分借自日语的借形词在引入汉语时也会发生语音替代。由于只是借用了这些词语的书写形式——日文汉字,其语音完全采用这些汉字在现代汉语普通话中的读音而并未对这些词语的原语音形式进行转写。对于一些日制汉字,如“腺”“膣”等非汉语固有汉字,则在引进字形的同时将该字相应的语音、语义一同引进。

(二)音节结构的调整

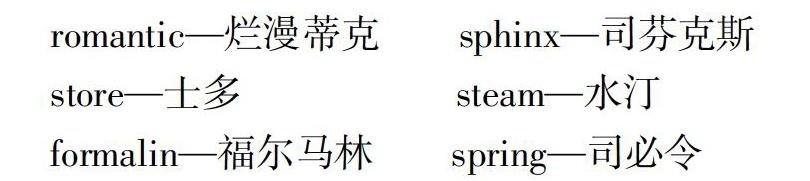

由于不同语言之间语音系统之间存在着不同程度的差异,音译外来词在引入汉语过程中,其音节数目往往不会与外语源词的音节数目保持一致。与现代汉语普通话不同,印欧语系语言中普遍存在复辅音,这就导致现代汉语在引入音译外来词时,往往会在外语源词的两个辅音之间添加一个元音,因此引入汉语的外来词就在对应的外语源词的基础上增加了相应的音节。如:

romantic—烂漫蒂克 sphinx—司芬克斯

store—士多 steam—水汀

formalin—福尔马林 spring—司必令

现代汉语词汇以单音节词与双音节词所占比例最大,因此,音译外来词的词长往往受到一定程度的限制。部分音节数量较多的外语源词在被引入汉语时,译介者往往会有选择性地转写其中的部分音节,这便导致外来词比外语源词的音节数量少。这一情况在晚清时期被引入汉语的一批表示化学元素的外来词中表现尤为明显,这些词语往往音译自外语源词的其中一个音节,通常选择外语源词的第一个音节进行转写,必要时转写其他音节以避免造成不同元素同音现象。如:

Calcium—钙 Lithium—锂(仅转写第一个音节)

Zirconium—锆 Iodine—碘(仅转写第二个音节)

由于音译外来词是采用发音近似的音位对外语源词进行语音转写,因此对外语源词的词音并不追求真实的记录,而只需要做到近似转写即可,这样译介外来词的时候译介者在对外语源词语音形式的记录上有一定的选择性。只需近似反映外语源词语音形式,译者无论选择转写外语源词中的哪些音节都不会影响引进外语源词表达的概念和意义,因而在音节转写选择上具有一定的自由度和偶然性。如“Africa”一词在引介初期有“非洲”和“阿非利加洲”两种不同的音译形式。在具体的使用中,汉语会对表达同一概念意义的不同的外来词形式进行选择,最终在音节数量不同的译介形式中确定一种并淘汰掉其他音译方式。如:

(三)单音化缩略

经过语音形式的调整后,音译外来词虽已成为汉语词汇系统中的一部分,但因其引介自外族语言,不可避免地具有其源语言的特点。因而需要进一步根据汉语的特点与汉族社会的文化特点作更进一步的调整,才能完全融入汉语词汇。

与印欧语言普遍使用的拉丁字母相比,汉字从古至今都表现出明显的表意特点。在绝大多数汉语固有词语中(连绵词除外),每个汉字通常都直接参与词语的意义生成过程,而音译外来词中的汉字只能起到描写词音而不是提示该词语词义的作用。因此,音译外来词在汉语词汇中的进一步演变则是围绕赋予音译汉字意义来进行的,这一演变过程常常表现为多音节音译外来词的单音化缩略。

单音化缩略是汉语中常见的词汇和语法现象,当音译词的适用范围扩大到一定程度之后,其中的一个语素逐渐具备了单独表达整词意义的作用,受同一语言机制的影响,外来词语往往也会发生类似的缩略。

音译外来词本质上是不能进行再分析的单纯词,然而随着其使用频率提高和使用范围扩大,其中某一音节逐渐演变为独自承担整词意义的语素,这时该音节因为被赋义而演变为同时具有音、义的语素,使得原外来词中丧失表义功能的音节被重新赋予意义,从而重新回归到汉语“音节—汉字—语素”一一对应的惯常模式之中。单音化缩略不仅发生在纯音译词中,部分音译加注词和少数半音译半意译词有时也会发生单音化缩略。

1.纯音译词的单音化缩略

在转写外语源词音位的功能上,纯音译外来词中每个汉字的地位是平等的,理论上每个音节都具备单音化缩略的可能,但实际上汉语社团习惯上都遵照“首字优先”的规律,通常只选用外來词中第一个汉字进行缩略,如:

瓦特(watt)——瓦 拷贝(copy)——拷

米突(metre)——米 伏特(volt)——伏

2.音译加注词的单音化缩略

音译加注词由两部分组成:前半部分是对外语源词的语音转写,即采用目的语音位对外语源词语音形式进行转写;后半部分是该词的意义标示,即后附的具有提示该词语意义类别作用的语素,为多余和附加的,是对应的外语源词中所不具有的。而外来词音译部分则与外语源词在意义和语音上都具有同一性,足以表达整个词语的意义。因此,随着该词在目的语中的传播和使用范围的扩大,目的语社会对该词日渐熟知,其附加的意义标示的冗余性逐渐凸显,在使用过程中渐渐被略去。如:

卡车(car)——卡(用于“重卡”“轻卡”等词语中)

啤酒(beer)——啤(用于“黑啤”“扎啤”“果啤”等词语中)

3.半音译词的单音化缩略

半音译词也通常由两部分组成,词的前半部分采用本族语音节对外语源词前半部分的语音转写,后半部分则是对外语源词后半部分的意译。这类词语的原初形式通常包含较多的音节,随着词语使用频率的增加和使用范围的扩大通常会发生缩略,即由音译部分中的一个音节代替原来由多个音节表达的意义(通常为第一个音节),同时词的后半部分——即意译部分——通常也会根据目的语的缩略习惯进行缩略。如:

奥林匹克运动会(Olympic Games)——奥运会

诺贝尔奖(Nobel priset)——诺奖

(四)音节语素化

音译外来词中的每个汉字都仅仅是作为记录语音的纯标音符号而存在的,通过对外语源词语音形式进行转写来表达对应的概念或意义,单个汉字只是音节的书写形式而并不具备意义,其与词语的整体意义或部分意义之间都不存在关联。由于汉字系统具有较大的表义性,音译外来词因其“以形表音”的特点在汉语词汇系统中长期作为异类而受到汉语社团的排斥。与其他语言相比,汉语和汉字突出的表意性特点使得汉语社团对音译外来词的最初形式表现出较强的排异性,音译外来词中只表音不表意的汉字与汉语社团对汉字固有的认知心理之间存在巨大反差,正是这种反差促使音译外来词在使用过程中逐渐朝着表意化的方向发展,词中原本仅仅表示语音的汉字被重新赋予意义。

“汉语具有因形见义的传统,重视语义表现,汉字特有的表意属性决定了汉语字词生成过程中要讲究构词理据,即词的表达形式与词义之间的内在联系。”[4]

汉语中的固有语素不仅可以表音表意,同时还能根据表达需要参与构造新词。音译外来词在经过单音化缩略后虽然使该词中某一音节被赋予意义,但其与汉语固有语素仍存在差异,即不具备造词功能。随着使用范围的扩大和使用频率的提高,这一同时具有音义的语素渐渐与其他语素进行组合,积极参与新词的创制,具备了与汉语固有语素同等的构词能力后,才真正具备了汉语语素的资格,这一过程即多音节外来词的单音节语素化。

在目的语社群逐渐接受并频繁使用外来词的过程中,语素化得以逐渐发展完成,其完成的主要标志由两个:一是原外来词中只具备记音功能的汉字是否已转变为表意汉字;二是原外来词中的汉字是否具备与其他语素构成新词的能力。当外来词中的汉字具备以上两个特征后,原来由若干汉字记录若干音节所表达的概念或意义就已经全部凝固到一个音节/一个汉字上,使得这一汉字/音节具备表意能力,并逐渐发展出一定的构词能力。

“语素化是外来词融入汉语词汇系统的重要途径, 同时也是外来词生命力强的重要体现。”[5]“社会的演变和发展以及人们的心理因素是外来词向语素化、词缀化发展的外部原因。”[6]外来词单音节语素化通常遵循以下演化规律:

定形定音→多音节外来词→单音节式简化→独立运用(语素化的完成)

在引介的初期,音译外来词往往存在若干形式并存的现象,如“Olympics”有“欧林比克”“夏令配克”“亚林匹克”等音译形式。随着使用频率的增加和使用范围的扩大,目的语会在多种音译形式中进行选择一个并最终固定下来,同时淘汰其他形式。音译外来词在经历过定音、定形之后,才能真正融入汉语的词汇系统。同时,音译外来词通常是多音节的,音节数量不尽相同,不同于汉语词汇固有的单音节、双音节词汇结构模式,而单音化简化则使这类词语逐渐向汉语词汇固有结构模式靠拢。这一趋势不仅使简化后的单音节在独立使用中获得意义进而取得汉语固有语素的地位,更重要的是,简化后的单音节语素在参与构词的过程中更容易遵循汉语词汇系统的固有结构模式。

二、书写形式的调整

(一)词形长短调整

源自英、法、德、意等印欧语言中外来词在晚清外来词中所占比例最高,这些语言中词汇的音节结构模式与汉语词汇的音节结构模式差异较大。“外语源词和汉语词在音素、词长和功能方面存在明显差别。”[7]

汉语固有词汇以单音节和双音节为主要结构模式,而音译外来词大多为三个或三个以上音节,因此,汉语通常会采用删减音节数量、单音化缩略和调整译介方式等方法對引入汉语的音译外来词的词长进行调整。如:

音译外来词词形长短的调整通常是和外来词语音形式的调整是同步发生的。如上表所示,经过调整后,最终采用的形式往往更加靠近汉语词语的固有结构模式,从而使得这些词语更为汉语社团接受和更好地融入汉语词汇。

(二)音译用字选择

“外来词想固定下来,通常要经历传入、接受和传播三个阶段。在从传入到接受的过程中会出现一词多译的杂乱现象,在接受到传播的过程中会逐渐淘汰杂乱的多译形式。”[8](汉语的音节较印欧语言更为简单,这使得汉语中同音字(词)现象十分普遍,如不区别声调,一个音节常常对应数十个汉字。音译词中汉字只起到记音的作用,因而在选字方面表现出极大的自由度和随意性。在外来词引入的初期阶段,音译词的译介尚未形成统一规范,对于同一外语源词,不同译者往往根据自己的习惯选用不同汉字,这就造成表达概念相同而词形不同的若干外来词在汉语词汇中共存的现象。

这种概念相同而词形不同的同义异形现象违反了语言符号概念与词语一一相对的基本规则,必然会造成使用过程中的混乱与不便,因此使用者会对不同的词形进行淘汰选择,最终在多种不同的变体中确定唯一的词形。

在音译用字的选择上,音译外来词表现出两个截然相反的倾向。作为表意体系文字典型代表的汉字具备通过字形提示词语意义的功能,这就导致汉语使用者习惯于“因形寻义”,即通过字形解读词义。“引进的外族词在转换语码时要符合汉语言表意习惯,最主要的是选择那些语素意义相仿的汉字,实现‘以形示意、‘望文生义的基本目标。”[9]因此,在外来词的译介和之后的使用过程中,具备提示外语源词词义的汉字往往更加受到译介者和使用者的青睐,与单纯转写外语源词语音的词语形式相比,同时兼具记录语音和提示词义的外来词更容易被使用者接纳而最终融入汉语词汇,如“乌托邦”“香槟”等就最终淘汰了其他纯音译词形。与前一类情况不同的是,对于外国人名、地名等专名或外语词中特有的抽象概念词语而言,则表现出恰恰相反的倾向,在译介这部分词语时常常选用中性的、意义不显著的汉字,从而避免给习惯于“因形求义”的汉语使用者造成混淆。据统计,在音译外来词音译用字选择中,使用频率最高的汉字依次为“斯”“尔”“克”“巴”“尼”,这几个汉字的单字意义在汉语固有词汇中并不十分突显,因此在音译词中出现时就能给使用者一种仅仅记录语音的印象。

此外,对于部分化学元素,在引进初期仍然采用的是惯用的音译方式,“在科技术语进入中国的初期,译者很难找到合适的译文,音译作为一种权宜之计成为主要翻译方式”[10],如“氨”被音译为“阿摩尼亚”“亚摩尼亚”等。而这部分外来词在使用阶段的表意化采取了一种与其他音译词不同的方式——造字命名,汉语为其专门创制了新的汉字,这些汉字不仅具备记录外语源词的部分音节的功能,同时具备利用字形提示词语意义的能力,如用“钅”偏旁表示金属元素,用“气”偏旁表示气体元素。这类汉字的普遍使用,一方面仍然保留记录外语源词部分语音的功能,另一方面则起到了利用偏旁提示元素基本性质的作用,此外更是将原来的多音节音译词缩略为单音节词,更利于缩短相关化合物词语长度。

(三)日语外来词字形调整

晚清时期,大量源自日语的借形词被引入汉语。自古以来在文化、经济、政治等方面有密切交往的中日两国,近代以来在语言文化上的互动更是日趋频繁,这也集中体现在两种语言的词汇的相互借贷上。“20世纪中期从日本输入的词语达459个之多,总量占到汉语外来语词汇的35%以上。”[11]

尽管同处汉字文化圈,但由于汉语和日语在语言特点、语言文字政策、语言文字发展历程的不同,汉语与日语所使用的汉字在经历不同发展阶段后,在字形方面存在较为明显的差异。甲午战败之后,晚清政府为学习西方的政治制度和科学技术,曾多次分批派遣赴日留学生。这些留日学生在学成归国后大多成为以日本为中介译介西方著作的先驱,在这一过程中不可避免地引进了一批日语汉字词,同时也引入了一些不同于汉字规范的日制汉字,这部分日制汉字在使用过程中渐渐被同义的固有汉字所取代,如日语词“図书馆”而被汉语中固有的汉字形式“圖書館”所取代。

三、词义调整

作为语言系统中发展变化最活跃的部分,词语的意义往往不是一成不变的,往往会随着社会的发展变化和使用者表达需求的变化而变化。词义演变常见的方式有词义的扩大、缩小、转移和义项的增删等。外来词语进入汉语词汇系统后,同汉语固有词汇一样,也会按照汉语词汇的发展演变规律经历以上变化。然而与汉语固有词汇不同的是,外来词语是源自外族语言的词语,其词义发展演变过程表现出与汉语固有词汇不同的特点,按阶段划分,外来语词在引进阶段和进入汉语词汇后的使用阶段的发展演变的表现也有所不同。

对汉语音译外来词来说,前一阶段属于汉语对其他民族语言词汇的吸收,属于汉语的造词阶段,与汉语词汇系统利用本民族固有词汇材料创制词汇过程中词义生成机制和汉语社团对本民族事物、现象的认知为基础不同,外来词的译介过程可以看成外来文化影响下的造词过程,这一过程是以外语源词的词义为认知基础,结合本民族语言特点、认知方式和表达习惯重新认识外语源词所表达的概念或意义的过程,其实质是文化交流和语言接触催生的造词过程。而外来词语被引介入汉语后并随着使用范围的扩大逐渐取得汉语词汇成员资格后,则基本遵循汉语固有词汇的发展演变规律,其实质是某一语言词汇系统在该语言自身机制影响下的演变过程。

(一)引入阶段的词义演变

外来词引进的根本动机是满足目的语的表达需要,一个外来词语的引进不仅填补了目的语语言表达的空位,同时也代表一个目的语中原本不存在的概念或意义的引入。在外来词引入过程中,除对其语音形式、书写形式进行调整之外,其词义也会受目的语认知特点的制约进行相应的调整。在引入目的语的初期阶段,外来词词义演变主要体现为义项的删减和词义范围的缩小。

词语义项的多寡往往与词语的使用频率及使用范围相关,通常越是经常使用的词语义项越多,因而大多数经常使用的词语往往都具有多个义项。晚清外来词大多是近代先进知识分子在翻译西学著作的过程中渐次引介到汉语中的。在具体语境的制约下,近代学者在引进一个外来词语时通常只引进该词的其中一个义项,与外语源词相比,所引进的外来词语最初往往都是单义词,如在译介“humor”时,仅引進了“有趣或可笑而意味深长”这一义项,原词所包含的其他义项“脾性、情绪、心绪;(动物)体液、(植物)液汁;古怪的念头”等并未被同时引入汉语。

一般情况下,一次性引入外语源词全部义项在具体的译介活动中并无必要,这就使得引入汉语的外来词在义项上少于其相应的外语源词,这也是外来词引进阶段的主要特点。对外来词义项的引进以实际表达需要为动机和选择依据,不仅符合近代中国文化交流的现实需要,同时也是外来词语词义汉化的突出特点。

(二)进入汉语词汇后的词义演变

在对词语的形式和意义进行调整之后,被引介到汉语词汇中的外来词即成为汉语词汇系统的成员,其发展演变过程与汉语原有词汇一样,也必然受汉语社会发展变化和汉语本身特点的制约和影响。进入汉语词汇系统后,随着使用范围的扩大和使用频率的提高,词义泛化和义项增加成为外来词词义演变的主要特点。

外语源词在源语言中有其自身的使用范围,在引入目的语的初期阶段,其使用常局限于其原来的范围,而在之后的使用过程中则渐渐突破其原来的使用范围,表现出词义泛化的倾向,如借自日语的“紧张”,其对应的日语源词“緊張”仅有“精神兴奋不安”“激烈或紧迫,使人紧张”之义,其使用范围局限于“人的精神或心理状态”。然而,在汉语的使用过程中,“紧张”一词逐渐突破了原来的使用范围,从而衍生出了“供应不足”这一更加广泛的意义(电力紧张、供应紧张)。

有的外来词在引入汉语后,因使用者的表达需要出现了增加义项的趋势。如“摩托”(motor)一词在英语中原义指“发动机,马达;汽车”,在汉语的使用中则增加了“装有内燃发动机的两轮车或三轮车”这一义项。“马拉松”(marathon)一词在英语中原本指一种长跑运动项目,在汉语的使用过程中则逐渐增添了“耗时费力的活动”这一义项。

(三)词的色彩意义的演变

在引进吸收外来词汇的过程中,目的语往往会根据自身的语言规范和使用者的表达习惯为依据对外语源词进行调整和改造。这种调整和改造不仅体现在语音、词形和词义等结构和概念意义方面,同时还体现在色彩意义和文化意义方面。晚清时期,汉语在引进外来词的过程中,也常常根据汉语的语言特点和汉民族表达习惯对外来词进行改造,最终使得外来词不仅在形式方面符合汉语的特点,同时在色彩意义方面符合汉民族文化特点。

由于脱离了原来所属的文化语境,被引入汉语的外来词语原本具备的色彩意义和文化意义因失去依附载体自然而然地就会丧失。如外国人名、地名等专有名词,往往具有较强的社会文化色彩,被引介到汉语词汇中后,其作为特定文化标识的功能则不再具有。如人名“John”因源自基督教经典《圣经》,在欧美文化语境中具有独特的文化和宗教色彩,被音译为“约翰”后,在汉语使用者眼中就演变成普通的西方人名,不再具有其原先的文化色彩。

与部分外来词语原有色彩意义脱落的过程相反,有些音译外来词在目的语社群的使用过程中可能被附加上新的色彩意义,这一现象通常表现在谐意音译词中。音译外来词中的汉字本来仅仅具备记录外语词音的作用,而谐意音译词则通过对音译字的巧妙选择使得音译外来词中的汉字同时具有表音和提示词义的作用,不仅很好地迎合了汉语社团“因形寻义”的固有认知心理,同时还使这类外来词获得了外语源词本不具有的色彩意义。如:“香槟”(champion)、“保龄球”(bowling)、“维他命”(vitamin)、“歇斯底里”(hysteria)等词语,其巧妙的音译用字选择不仅使其音节不仅仅只是记录词音,还能在一定程度上与该词的意义联系起来,并附加上一定的色彩意义。

结语

在语言系统的几个子系统中,与语音系统、语法系统相比,词汇系统是最为活跃的,同时也是最容易受到外部社会环境影响的部分。近代以来,英、法、美、俄等西方列强依靠坚船利炮不仅敲开了古老中国的大门,同时也拉开了前所未有的东西方文化思潮激烈碰撞的序幕。这一千年未有之变局不仅在政治、思想、文化、经济、军事、科技等方面给近代中国社会带来剧烈而深远的影响,也对汉语带来了不同于以往任何时期的深刻影响,这一影响首先集中地表现为大量外来词汇的集中引入。晚清时期,从印欧语言中引入的外来词无论在数量还是在语源、引介方式、词汇内容等方面都远远超过汉语史上任何时期。引入汉语的外来词语在融入汉语词汇系统的过程中,在受到内部的语言因素与外部的社会文化因素的双重影响下,在词音、词形、词义等方面经过不同的调整改造后,最终成为汉语词汇不可或缺的有机组成部分。晚清外来词的引入和历时演变过程不仅是近代汉语向现代汉语转变过程的重要环节,同时也见证了一个由保守封闭不断向先进开放转变的近代中国。

——————————

參考文献:

〔1〕郝晓艳,赵豫云.论外来词的汉化轨迹[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2020(04):67-70+102.

〔2〕孙道功,叶蕴.音译外来词的语义调整及认知制约研究[J].语言文字应用,2020(03):97-106.

〔3〕高名凯,刘正琰.现代汉语外来词研究[M].北京:文字改革出版社,1958.145-158.

〔4〕刘祥清.外来词音译汉化研究[J].外国语文,2019(02):112-117.

〔5〕孙道功.音译外来词的语素化及词义生成模式研究[J].2019(02):147-154.

〔6〕丁石林.蹿红的“咖”类词语——论外来词音节语素化现象[J].衡阳师范学院学报,2020(04):128-132.

〔7〕李运富,牛振.鸦片战争前后国名译词考察——以《海国图志》为例[J].湖南科技大学学报(社会科学版)(01):128-140.

〔8〕祝雪,赵旭.试论外来词coffee的汉译特征[J].沈阳大学学报(社会科学版),2019(02):234-239.

〔9〕王晓燕,刘曦.外来词的“意化”原则与词义演变规律[J].长春大学学报,2019(03):32-35.

〔10〕初良龙,崔静.科技术语音译的历时演变——以化学专业术语为例[J].上海翻译,2019(02):45-49.

〔11〕郝莉,刘紫烨,俞妙苗.清末民初中国社会对日语借词的反应[J].文学教育(下),2019(08):174-175.

(责任编辑 赛汉其其格)、

Diachronic Evolution of Late Qing Loanwords

in Modern Chinese Vocabulary

WANG Wen-qi

(Science and Technology College, Hubei University of Arts and Science, Xiangyang 441025, China)

Abstract: Before the loanwords introduced into Chinese in the Late Qing Dynasty were integrated into the Chinese vocabulary system, they needed to be adjusted and reformed in terms of phonetic form, writing form and word meaning according to the characteristics of Chinese. The adjustment of phonetic form mainly includes phonetic substitution, syllable structure adjustment, monosyllabic abbreviation and syllable morpheme; the adjustment of writing form mainly includes the adjustment of word length, the selection of transliteration words and the adjustment of font shape; the adjustment of word meaning mainly includes the addition and deletion of meaning and color meaning.

Keywords: Late Qing; Loanwords; Diachronic Evolution; Sinicization