血府逐瘀汤联合亚低温对急性脑梗死动脉溶栓术后缺血再灌注损伤的保护作用研究

2021-07-06李柏霖

孙 瑶,李柏霖,胡 楠

0 引言

急性脑梗死(Acute cerebral infarct,ACI)起病较急,致残率和致死率较高,研究表明,约60%的患者会有后遗症,严重影响生活质量[1-2]。动脉介入溶栓治疗虽然疗效显著,但极易引起缺血-再灌注损伤(Cerebral ischemia reperfusion,CIR),对患者心血管、消化、呼吸等系统造成极大影响,严重者可造成器官功能障碍,甚至形成不可逆的功能丧失[3]。如何减轻ACI溶栓后CIR是优化治疗结局的关键所在。血府逐瘀汤是脑病科常用方剂之一,近年来研究已证实,其对中枢神经系统、心血管系统等有着广泛的药理作用,能扩张脑血管、增加脑血流量、提高脑细胞的抗缺氧及损伤能力[4]。研究表明,亚低温具有神经组织的保护作用,可以防止和减轻脑损伤[5-6]。基于以上理论,本研究探讨血府逐瘀汤联合亚低温对ACI动脉溶栓后CIR的保护作用。

1 资料和方法

1.1 临床资料 选择2017年6月至2019年6月在我院行动脉介入溶栓术的60例ACI患者作为研究对象,按照住院号进行编号,根据随机数字表法分为对照组和试验组,每组30例。对照组男21例,女9例。年龄50~76岁,平均(62.18±7.54)岁。发病时间2~6 h,平均(3.46±0.44)h。既往史:高血压20例,糖尿病15例,高血脂6例;试验组男20例,女10例。年龄50~78岁,平均(62.44±7.60)岁。发病时间2~6 h,平均(3.63±0.45)h。既往史:高血压24例,糖尿病12例,高血脂10例。两组患者临床基线资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入、排除标准

1.2.1 纳入标准 (1)符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》中ACI诊断标准[7];(2)首次发病,发病至溶栓时间<6 h;(3)有可评估的神经功能缺损;(4)神志清楚,能配合治疗和检测;(5)经医院医学伦理委员会讨论批准,患者或家属知晓且签署知情同意书。

1.2.2 排除标准 (1)难以控制的高血压,收缩压≥180 mmHg和(或)舒张压≥110 mmHg,或高血糖(>22.2 mmol/L);(2)头CT或MRI显示存在出血灶;(3)发病早期伴有癫痫发作;(4)严重的心、肺、肝、肾等脏器功能不全,或颅内动脉瘤、动静脉畸形、既往出血性疾病;(5)近期急慢性感染;(6)不宜血府逐瘀汤和(或)亚低温治疗。

1.3 治疗方法 参考2014年中国急性缺血性脑卒中诊治指南,根据病情予动脉溶栓治疗及常规治疗:(1) 动脉溶栓:经右侧股动脉做Seldinger法穿刺,根据脑DSA对相应阻塞血管选择性接近并将微导管置于开口处,当发现阻塞血管时,在其相应的供血动脉处,予尿激酶(丽珠集团丽珠制药厂,国药准字H44020671)50 U+60 ml 0.9%氯化钠注射液,40 min内滴注完毕,同时间隔10 min观察是否再通,观察到血管再通后立即停止治疗;(2)脱水降颅压;(3)抗心律失常;(4)保护脑;(5)严格监测和控制血压、血糖、血脂,防止感染,维持水电解质平衡等。对照组予亚低温治疗:应用HGT-200Ⅳ型亚低温治疗仪,冰帽温度设置为-2~4 ℃,脑温维持在33~35 ℃,干预5~7 d。脑温检测:应用红外线耳温计测量鼓膜温,使鼓膜温度保持在33~35 ℃。试验组在亚低温治疗基础上予血府逐瘀汤治疗,组方:当归、生地各9 g,桃仁12 g,红花9 g,枳壳、赤芍各6 g,柴胡3 g,甘草3 g,桔梗4.5 g,川芎4.5 g,牛膝10 g,煎煮400 ml,2次/d,治疗7 d。

1.4 观察指标 (1)炎症因子:采集治疗前及治疗3、7 d外周静脉血3 ml,3 500 r/min离心10 min,收集上层血清置-80 ℃保存。应用流式细胞微球芯片捕获技术(CBA技术)检测血清白介素-1β(IL-1β)、白介素-10(IL-10)水平,应用免疫比浊法检测血清超敏C反应蛋白(hs-CRP)水平。(2)氧化应激因子:应用酶联免疫吸附试验(ELISA)检测超氧化物歧化酶(SOD),应用硫代巴比妥酸法检测丙二醛(MDA),试剂盒均购自南京森贝伽生物科技有限公司。(3)神经功能及颅内压:检测治疗前及治疗3、7 d颅内压(ICP),应用闪光视觉诱发电位无创检测ICP,由相应程序自动推算无创ICP值。应用美国国立卫生院神经功能缺损量表(NIHSS)评估神经功能。

1.5 疗效评价标准 参考2015年国际脑卒中NIHSS评分评估临床疗效[8]。基本痊愈:NIHSS评分降低>90%;显效:NIHSS评分降低46%~90%;有效:NIHSS评分降低18%~45%;无效:NIHSS评分降低<18%。总有效率=(基本痊愈例数+显效例数+有效例数)/总例数×100%。

2 结果

2.1 炎症因子 治疗前,两组血清炎症因子水平比较差异无统计学意义(P>0.05);与治疗前比较,治疗3、7 d后,两组血清IL-1β降低(P<0.05),IL-10、hs-CRP升高(P<0.05);与同时间对照组比较,治疗3、7 d后试验组血清IL-1β、hs-CRP降低明显(P<0.05),IL-10高于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组患者血清炎症因子水平比较

2.2 氧化应激因子 治疗前,两组血清氧化应激因子水平比较差异无统计学意义(P>0.05);与治疗前比较,治疗3、7 d后,两组血清SOD升高(P<0.05),MDA降低(P<0.05);与同时间对照组比较,治疗3、7 d后,试验组血清SOD升高明显(P<0.05),MDA低于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组患者血清氧化应激因子水平比较

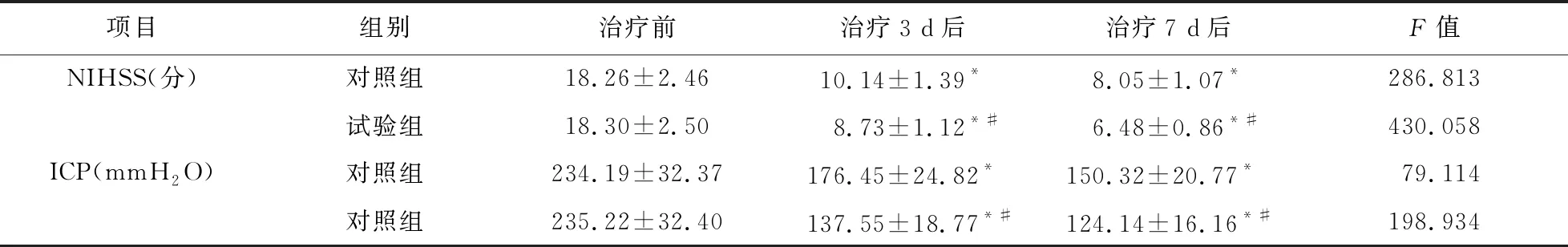

2.3 神经功能及颅内压 治疗前,两组NIHSS和ICP比较差异无统计学意义(P>0.05);与治疗前比较,治疗3、7 d后,两组NIHSS、ICP降低,差异有统计学意义(P<0.05);与同时间对照组比较,治疗3、7 d后试验组NIHSS、ICP明显降低,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者神经功能及颅内压比较

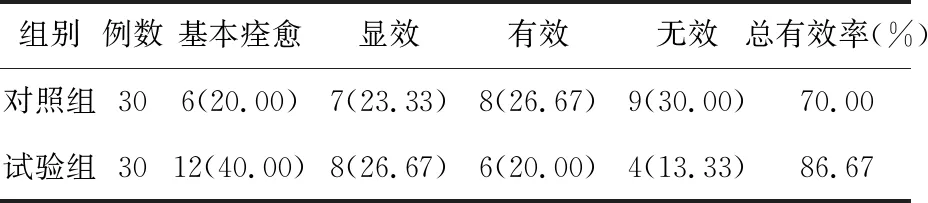

2.4 临床疗效 试验组总有效率高于对照组 (Z=-2.049,P=0.040),见表4。

表4 两组患者临床疗效比较[例(%)]

3 讨论

ACI是目前临床上常见的急重危病,早期及时处理与其预后效果密切相关[9-12]。ACI治疗的主要目的是使闭塞血管尽早再通,尽快恢复血供及相应的神经功能[13]。动脉溶栓作为治疗ACI的主要方法之一,也是目前对于ACI最先进、最有效的治疗手段。然而,越来越多的案例出现溶栓后神经功能障碍加重,这与梗死区域CIR相关。CIR是脑缺血、缺氧后恢复血流灌注,因产生过多的自由基、脂质过氧化物等,加重脑组织损害的一种现象[14],在心肌梗死、脑梗死中均较为常见。如何有效防止或减轻ACI动脉溶栓后CIR已成为神经内科医师关注的焦点。

中医学认为急性脑梗死与“中风”相符合,动脉血栓属于“血瘀证”,“气行则血行,气滞则血瘀”,心病日久则气虚,气虚则血行乏力或血行乏源,血瘀、痰浊停留,脉络阻滞,故多采用活血化瘀方药来治疗,祖国医学对瘀血证及治法的理论和经验由来已久[15],血府逐瘀汤是治疗血瘀证的经典方剂,源于清·王清任所著《医林改错》,方中桃仁破血行滞,红花活血祛瘀、止痛,为君;赤芍、川芎活血祛瘀,牛膝活血通经,祛瘀止痛,引血下行,为臣。生地、当归养血益阴,桔梗、枳壳宽胸行气,柴胡疏肝解郁,理气行滞,为佐;甘草调和诸药。现代药理学证实,血府逐瘀汤具有改善血液流变性、微循环及血液凝固性,保护心肌细胞,增加毛细血管开放数量等药理作用[16-18]。治疗性亚低温被认为是目前CIR唯一有效的治疗手段,循证医学表明,美国心脏病协会、欧洲复苏协会已将亚低温疗法写入心肺复苏的国际指南中。在脑缺血损伤情况下,由于CIR病理生理条件存在,亚低温的核心作用在于抑制再灌注后的血管自主调节功能障碍,即减少快速充血以及继发的血流降低[19]。近年来,诸多研究表明,亚低温疗法对ACI及CIR的治疗确切有效,并获得广泛的肯定[20-21]。

本研究发现,与同时间对照组比较,治疗后试验组血清IL-1β、hs-CRP较低,IL-10较高,表明血府逐瘀汤联合亚低温可以有效抑制炎症因子的释放。脑缺血再灌注时,再缺血灶局部存在大量炎症因子,且炎症细胞激活、浸润及黏附分子的合成分泌呈一种相互增强相互促进的级联反应[22],通过一定的炎症信号通路使脑组织由缺血性损伤转向炎症性损伤[23]。IL-1β是一种很强的致炎因子,在脑缺血时,其能够促进内皮细胞增殖,使得内皮细胞产生黏附分子,从而诱导白细胞受体产生,促进白细胞附壁、浸润。此外,还能间接降低脑血流,加重梗死症状。hs-CRP是一种急性实相蛋白,也是一种非常重要的炎症细胞因子,可以增强巨噬细胞的吞噬细胞,促进单核细胞表达受体以及其他功能。IL-10在脑缺血损伤过程中具有抗炎、抗自由基、抗凋亡等多重脑保护作用。在ACI后IL-10主要通过减少IFN-γ、TNF-α等炎症因子的合成来抑制炎症反应,从而减轻脑损伤[24]。

本研究同时发现,治疗3、7 d后试验组血清SOD较高,MDA较低,说明血府逐瘀汤联合亚低温能够抑制脂质过氧化反应,从而抑制MDA产生,减轻其对脑组织的侵害。SOD是机体重要的抗氧化物质,能够有效灭活细胞内有害的游离单线态氧、氧化自由基等,从而保护细胞和组织免受损伤[25]。MDA是机体活性氧作用脂质发生过氧化反应的氧化终产物,且大量产生会加剧细胞膜损伤,引起DNA、RNA以及蛋白质断裂或变性,产生严重的细胞毒作用,引起细胞凋亡[26-27]。

综上,本研究发现,血府逐瘀汤联合亚低温对急性脑梗死动脉溶栓后缺血再灌注损伤具有良好的保护作用,其作用机制可能与抑制炎症反应、减轻氧化应激反应有关。