某三甲医院133例临床输血不良反应回顾性调查分析

2021-07-06张玲玲

李 娅,党 璇,张玲玲

空军军医大学第一附属医院输血科,陕西 西安 710032

输血作为临床治疗的重要手段之一,自1818 年英国产科医师Blundell 首次进行了人与人之间相互输血以来,临床输血已经有一百多年的历史,挽救了无数患者的生命[1]。随着各种高新技术不断向输血领域渗透,由输血引起的输血传染病及血型不合引起的溶血反应已经较为罕见,但由于输入的血液含有多种未知的外来抗原和血浆蛋白,患者在输血过程中或输血后可能出现不能用原发疾病解释的症状或体征,称为输血不良反应[2]。患者发生输血不良反应后,轻则出现发热或过敏,重则出现休克甚至死亡,故不良反应监测和预防一直是临床输血工作的重中之重。为了解临床输血不良反应发生的相关影响因素、临床特点及规律性,为我国输血不良反应预警系统的建立提供数据支撑,探讨减少输血不良反应发生的输血模式,更合理安全地保障临床用血,笔者对空军军医大学第一附属医院2015年1月—2020年6月发生的输血不良反应进行回顾性调查分析,现报告如下。

1 对象和方法

1.1 对象

选取空军军医大学第一附属医院2015 年1月—2020年6月输血的59 202人次住院患者发生的不良反应进行回顾性调查分析,临床反馈有133 例发生输血不良反应,其中女68 例,男65 例,年龄3 d~86 岁。输注的血液制品有红细胞悬液、病毒灭活冰冻血浆、去白细胞单采血小板、冷沉淀凝血因子等,血液制品主要由本血站采集和制备供应,不足部分由临近地方血站借调。

1.2 方法

1.2.1 输血不良反应判断标准

输血不良反应评定标准[1,3-4]:①患者输血前体温正常,输血中或输血后1~2 h 体温升高1 ℃以上,以发热、寒战为主要临床表现,并排除其他原因引起的发热,为非溶血性发热反应;②过敏性输血反应为在输血时或输血后4 h 内患者出现皮肤瘙痒、面部潮红、皮肤红斑、血管神经性水肿、荨麻疹、呼吸困难、支气管痉挛、喉头黏膜水肿、低血压等,排除非输血引起的过敏反应;③由于免疫的或非免疫的因素,使输入的红细胞在受者体内发生异常破坏而引起的输血不良反应称为溶血反应;④其他输血反应,如细菌污染反应、输血后紫癜、输血相关急性肺损伤、枸橼酸盐中毒、含铁血黄素沉着症等。

1.2.2 回顾分析

对临床科室反馈的《输血不良反应回报单》进行统计分析,并通过查阅临床输血计算机自动化管理信息系统,对2015 年1 月—2020 年6 月发生的输血不良反应及相关患者的资料进行分类筛查、收集与统计,分析比较发生输血不良反应患者的性别、年龄、血型、输注血液制品类型、所在临床科室、输血史等基本情况。

1.3 统计学方法

以WPS Office 2019 软件建立数据库,用SPSS23.0 软件对数据进行统计学分析。计数资料用例数和构成比(率)进行描述,不同组间率的比较采用卡方检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 各年度输血不良反应的发生情况

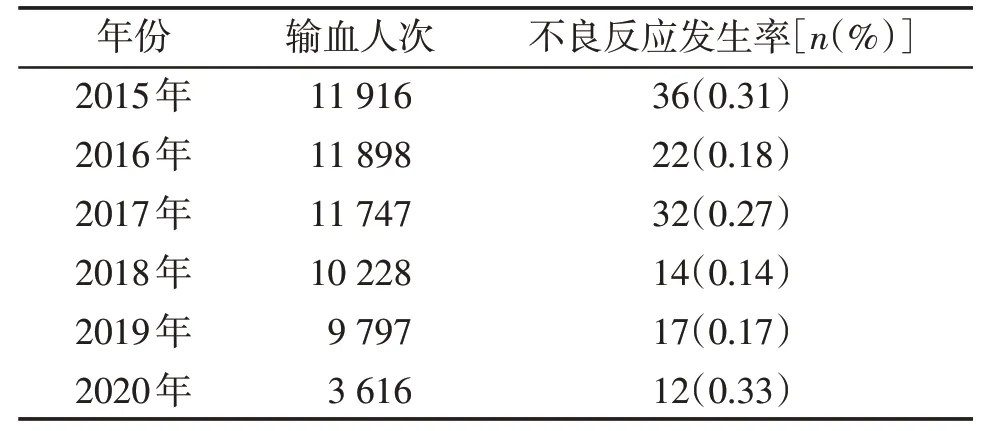

2015 年1月—2020 年6 月共输血治疗患者59 202人次,共收到临床反馈的输血不良反应133例。输血不良反应总发生率为0.224%(133/59 202),其中,过敏反应125 例,占93.98%(125/133);非溶血性发热反应8例,占6.02%(8/133),未收到临床科室回报其他类型的输血不良反应。不同年份之间输血不良反应发生率总体上存在差异,且差异具有统计学意义(χ2=11.736,P<0.05,表1)。

表1 各年度输血不良反应发生情况

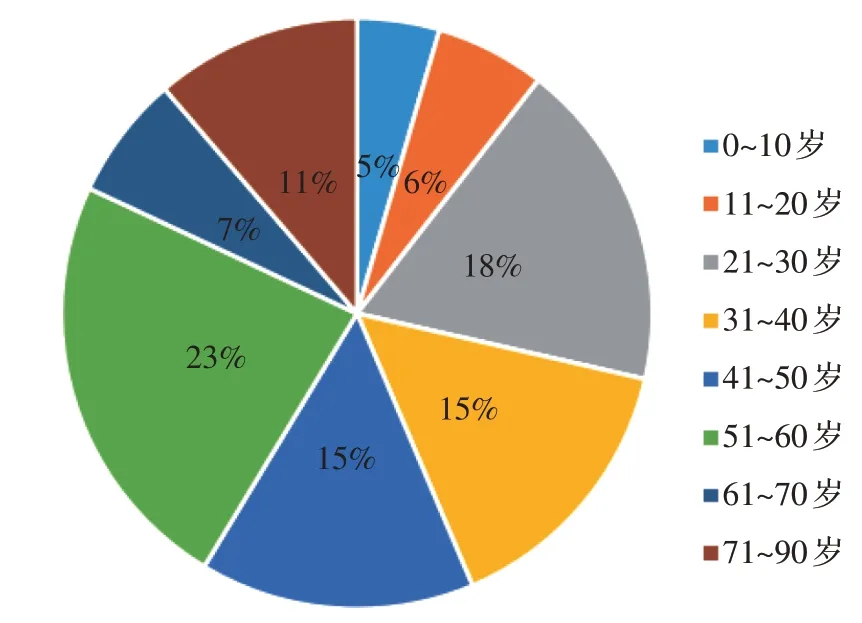

2.2 发生输血不良反应患者的年龄分布

发生输血不良反应的患者最小年龄为3 d,最大年龄为86岁。主要集中在21~60岁(图1)。

图1 发生不良反应的患者年龄分布

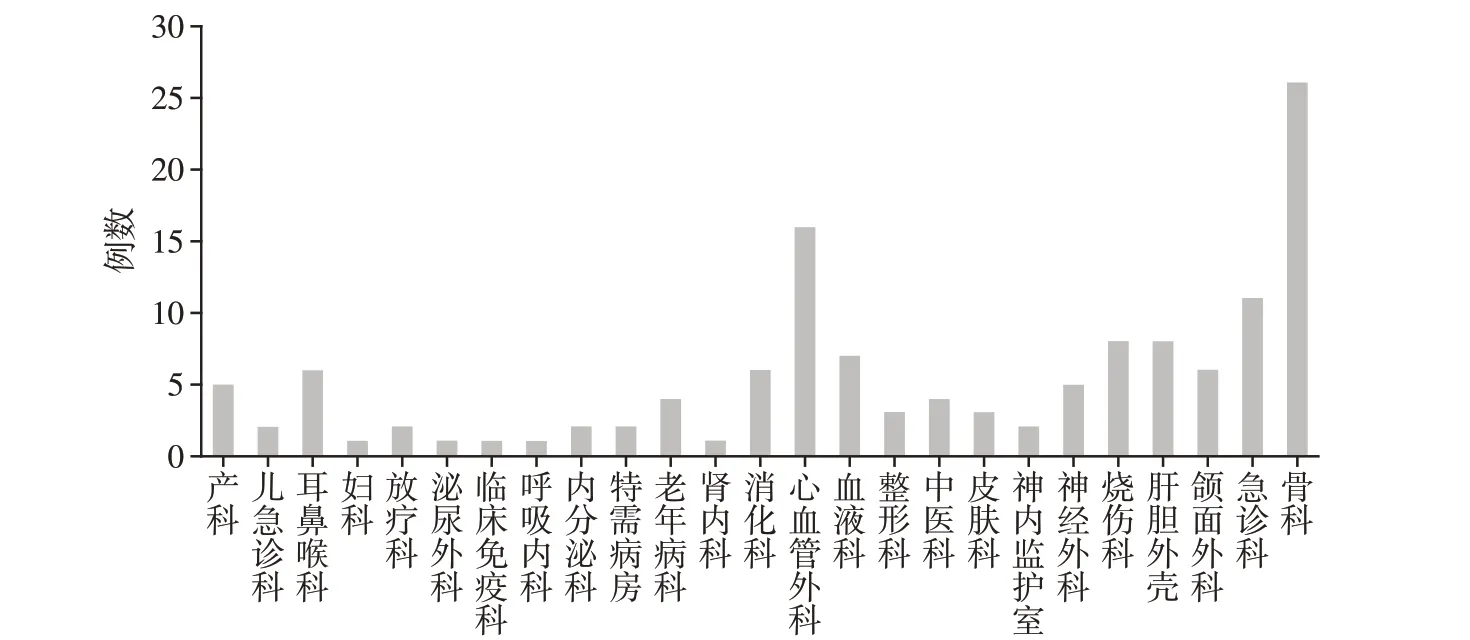

2.3 输血不良反应患者科室分布

133 例发生输血不良反应的患者以骨科最多,其次为心脏外科,然后是急诊科、烧伤科、肝胆外科、血液科、消化科、耳鼻喉科、产科等(图2)。

图2 输血不良反应患者科室分布

2.4 发生输血不良反应的血液制品种类百分比

在133 例输血不良反应病例中,病毒灭活冰冻血浆94例,占总输血不良反应的70.68%;红细胞25例,占总输血不良反应的18.80%;去白细胞单采血小板13例,占总输血不良反应的9.77%;冷沉淀凝血因子1例,占总输血不良反应的0.75%;洗涤红细胞未见临床科室报告。

2.5 输血不良反应患者的血型分布

133例发生输血不良反应的患者中,A型血患者43 例(32.3%),B 型血患者43 例(32.3%),O 型血患者34例(25.6%),AB型患者13例(9.8%),发生输血不良反应的患者血型分布A=B>O>AB。

2.6 输血不良反应患者与对照组ABO 血型分布的比较

同期解放军西安血站健康献血者共156 304例,其ABO 血型占比分别为A 型(27.6%)、B 型(30.7%)、O型(32.4%)、AB型(9.24%)。输血不良反应患者与同期解放军西安血站健康献血人群ABO血型分布比较,差异无统计学意义(χ2=3.147,P>0.05)。

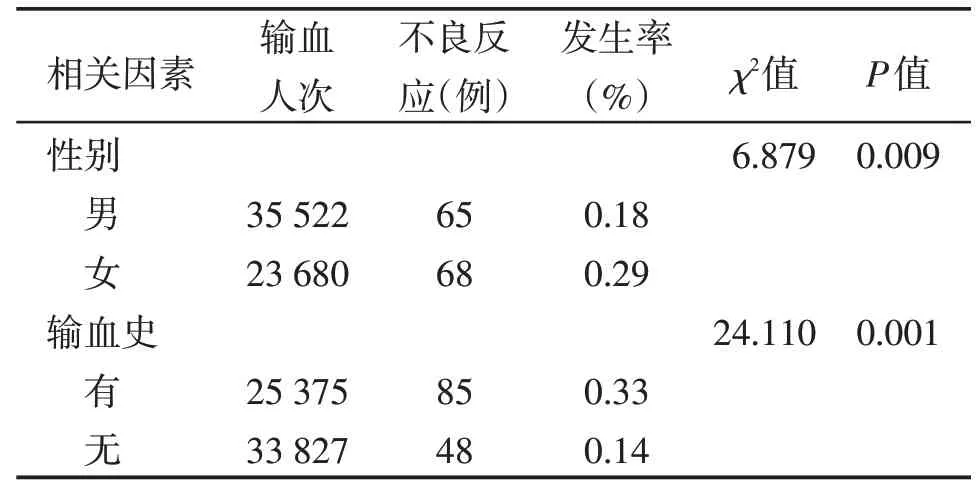

2.7 发生输血不良反应患者的性别、输血史情况

2015 年1月—2020 年6 月空军军医大学第一附属医院输血治疗患者59 202例次,其中男性输血不良反应发生率为0.18%,女性输血不良反应发生率为0.29%;133 例发生输血不良反应患者中,48 例无输血史(36.1%),85 例有输血史(63.9%);性别及输血史均影响输血反应的发生(表2)。

表2 输血不良反应患者性别、输血史情况

3 讨论

输血治疗是目前临床上应用较为广泛的治疗措施之一,尽管血液在输注前经过严格的传染病筛查、血型检测、交叉配血等处理,但依然可能引起多种输血不良反应。英国输血不良反应警戒网(SHOT)2019 年7月在线发布的年度报告显示,输血不良反应发生率为3.2%[5]。美国在2010—2012年77个机构上报的输血不良反应率为0.24%。2016年Politis 等[6]通过分析调查125 个国家6年期间约1.3 亿输血报告发现,输血不良反应发生率为7.75%。中国临床输血规范流程协作组2012年报道的输血不良反应率为1%~10%[7]。胡佳林等[8]回顾性分析某三甲医院共4年的总输血不良反应率为0.88%。本研究发现空军军医大学第一附属医院输血不良反应发生率为0.22%,且近几年输血不良反应发生率呈下降趋势。主要因为全面开展血液站前及站后去白细胞技术,包括站前以及站后滤除白细胞,并且采供血与成分制备工艺稳定、设备性能以及操作技术人员操作熟练并严格按照标准操作规程操作,开展血栓弹力图检测控制血浆、血小板与冷沉淀滥用,并定期给临床科室医生培训临床输血技术规范及输血指南,定期检查临床病历,多层次狠抓科学合理用血落实与质量安全管理。2020年空军军医大学第一附属医院输血不良反应略有回升,可能是由于疫情期间临床红细胞用量减少,血液周转更新减缓,血液储存时间较长。

发生的输血不良反应中,以过敏反应和非溶血性发热反应为主,分别占93.98%和6.02%,这与国内报道一致[9]。本研究中患者输血不良反应主要表现为过敏反应。究其原因有以下几个方面:①受血者体内缺乏IgA或其亚型,多次输血后产生IgA抗体或其同种异型抗体。当再次输入含有IgA 的血液时,尤其是输入血浆时,发生抗原抗体反应,引起过敏。②过敏反应还与输入血浆中的一些血清蛋白如IgG、IgE、转铁蛋白、结合珠蛋白、C3、C4 等有关。③过敏体质患者,输入含变性蛋白的血浆可引起中重度荨麻疹,这类抗体属于IgE,与肥大或嗜碱性粒细胞结合,遇到相应抗原,释放5-羟色胺、组胺等引起过敏反应。另外,尚有研究表明,精神紧张、生活节奏加快、睡眠质量下降、亚健康状态等可促使过敏性疾病的发生,过敏反应发病率呈逐年上升趋势[10]。④有过敏体质的供血者,将其体内的抗体输给患者,当患者体内含有相应抗原(如药物、食物等)时,即可引发过敏反应。⑤对于一些低丙种球蛋白血症患者,输入的血浆中含有大量免疫球蛋白易引起过敏反应,甚至是休克。非溶血性发热反应多由于输注红细胞制品引起,该反应主要与人类血小板抗原(human platelet antigen,HPA)、人白细胞抗原(human leukocyte antigen,HLA)抗体等以及血液储存期间释放的各种细胞因子及各种代谢产物相关。过敏反应明显超过非溶血性发热反应率,应该与军医大学第一附属医院使用站前以及站后滤除白细胞过滤器有关,白细胞去除可以有效预防非溶血性发热反应,提高输血的安全性[11]。

本研究中,男性输血不良反应发生率为0.18%,女性输血不良反应发生率为0.29%,不同性别之间有明显差异,与徐燕娜等[12]的报道一致。女性比男性更容易发生非感染性输血反应,因为女性妊娠后母体受胎儿血液的免疫刺激,易生成HLA,当再次输入含有相应抗原的血液时,极易发生免疫反应而引起输血反应[13]。

文献报道,多次输血产生不规则抗体的概率为15%~20%,临床输血给患者带来益处的同时也无形中增加了患者接触异型抗原的机会[14]。多次输血可刺激机体产生各种同种免疫抗体,容易导致输血不良反应的发生,本研究133 例发生输血不良反应患者中,36.1%无输血史,63.9%有输血史,有输血史的患者输血不良反应发生率高于无输血史的患者,与相关报道一致[15-16]。临床工作中,输血前应加强患者不规则抗体筛查,并建立不规则抗体阳性患者信息大数据平台以便快速掌握患者的以往输血情况,最大限度地保障多次输血患者的输血安全与疗效。

本研究各类血液制品的输血不良反应的统计分析结果,发现患者输血不良反应主要是由输入病毒灭活冰冻血浆引起,其次为输注去白细胞单采血小板、悬浮红细胞。这可能与血浆以及血小板成分比较复杂有关,血浆中含有大量血浆蛋白抗体、白细胞抗体以及免疫性物质,这些因素都可能导致输注血浆与血小板发生输血不良反应的风险较高。此外,血小板的受血者大多数为血液病患者,具有反复输血史。研究证明反复大量输注血小板患者大多产生血小板同种免疫抗体,是红细胞同种抗体产生率的几十倍[17],2019 年日本的1 项多中心回顾性研究表明,血小板洗涤后可大幅度降低输血不良反应的发生[18]。

综上所述,输血引起的输血不良反应主要为过敏反应,且常由输注血浆引起,对此,输血前应询问有无输血史及过敏史,血液输注前可用糖皮质激素或抗组胺药进行预防,对IgA 缺乏患者应选择性输注不含IgA 的血液成分。最重要的一点是,临床医生应严格掌握输血指征,尽量做到精准个体化输血,提高医护人员对输血不良反应的认识和判断能力,从而提高输血安全与疗效。