急性冠状动脉综合征患者冠脉内炎性因子水平与患者疾病状态关系

2021-07-05宁萌彭文近刘艳红王辉马冠群刘迎午

宁萌 彭文近 刘艳红 王辉 马冠群 刘迎午

天津市第三中心医院心脏科300170

0 引言

急性冠状动脉综合征(acute coronary syndrome,ACS)是一种炎症性病变,炎性因子在动脉硬化的发生、发展过程中起了重要作用[1]。在ACS患者中,炎性因子导致冠脉局部斑块形成和破裂,继而发生冠脉血栓是ACS的主要病理基础[2]。本研究中,旨在探讨ACS患者冠脉内血中白细胞介素-1(interleukin-1,IL-1)、IL-6、IL-10等炎性因子的浓度与梗死血管直径、术前血流、术后血流状态、病变支数、患者的危险因素间的关系,以确定炎症和ACS之间的关系及其对临床状态的影响,对于深入了解ACS的发生、发展及指导临床治疗具有重要意义。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取2019年10月至2019年11月,天津市第三中心医院心脏中心收治的ACS,且急诊行经皮冠状动脉介入(pe rcutaneous coronary intervention,PC I)治疗的患者54例。其中,男39例,女15例,年龄60.5岁±10.1岁。ACS诊断标准参照中华医学会心血管病分会指南标准,根据患者心电图和冠脉造影结果明确梗死相关血管,排除非心脏原因疾病。在冠脉造影后根据患者血管病变情况给与冠脉介入治疗。本研究已经获得天津市第三中心医院医学伦理委员会批准,所有纳入患者均签署知情同意书。

观察指标:患者的一般临床情况,包括性别、年龄、吸烟史、糖尿病史;患者的发病情况,包括发病至血管开通时间、术前血流、术后心脏事件发生情况;患者介入治疗情况,包括病变血管、梗死血管直径、病变冠脉支数、术后校正的心肌梗死溶栓试验(TIMI)帧数(corrected thrombolysis in myocardial infarction framecounts,CTFCs)。

1.2 主要材料与仪器

酶联免疫吸附测定(enzyme-linked immunosorbent assay,ELISA)试剂盒(美国Invitrogen公司)

5F多功能造影导管(美国Cordis公司),6F EBU3.5型导引管(美国美敦力公司),气囊止血器(日本TERUMO公司),TBA-40FR全自动生化分析仪(日本Toshiba公司)。

1.3 方法

1.3.1 手术治疗

患者术前均口服水溶性阿司匹林300 mg和氯吡格雷600 mg。冠脉造影时,全部采用桡动脉入路,应用1%利多卡因进行局部麻醉,给与肝素2 000 U。进行PCI治疗时,按患者体质量补充肝素,用量为50~70 mg/kg。所有患者按照需要植入支架,术后拔除动脉鞘管,立即以气囊加压止血,每2 h放气1次,6 h后撤除止血器,患者进入冠心病重症监护室监护治疗,按1次/天给与肠溶阿司匹林100 mg和氯吡格雷75 mg。根据患者的情况,给与血管紧张素转换酶抑制剂或血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂、β-受体阻滞剂、硝酸酯类药物以及调脂药物。

1.3.2 血样及标本采集

经桡动脉或股动脉取血10 ml,留取冠脉根部血10 ml,将血液标本置于室温下放置2 h,或4℃过夜后,于2~8℃环境中以1000r/min离心处理15 min,取上清液分装于EP(ep pendorf)管中。然后将样品置于-70℃的冰箱内存放。采用酶联免疫吸附法、TBA-40FR型全自动生化分析仪测定患者外周血和冠脉血中的IL-1、IL-6、IL-10水平。

1.3.3 校正的TIMI帧数的获得

CTFCs是较之TIMI血流分级更为客观、更具可重复性的,简便可行的临床连续性变量指标。其在评价冠脉血流储备、冠状动脉微循环状况和急性冠状动脉综合征预后中有着广泛应用。CTFCs获得方法:计数冠脉血管从造影剂开始着色至标准化远端标记显影所需的帧数,也就是TIMI帧数,由于冠状动脉前降支比回旋支和右冠状动脉略长,通常将造影剂通过左前降支的帧数除以1.7来校正[3]。

1.4 统计学方法

采用SPSS22.0统计学软件处理数据,计量资料以均数±标准差(Mean±SD)表示。两组间比较采用t检验,危险因素分析采用Logistic回归分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 介入治疗结果

在入组的54例患者中,有30例的梗死相关血管为前降支(图1A),6例为回旋支(图1B),18例为右冠脉(图1C)。在介入治疗过程中,54例患者的梗死血管全部开通,临床症状得以缓解。介入治疗后,所有患者的冠脉血流恢复为2~3级。54例患者中有27例在支架植入后接受了缺血后处理,其他27例没有进行该处理。54例患者中有10例在术后出现了心脏不良事件,其他44例患者正常。

图1 冠脉病变治疗示意图

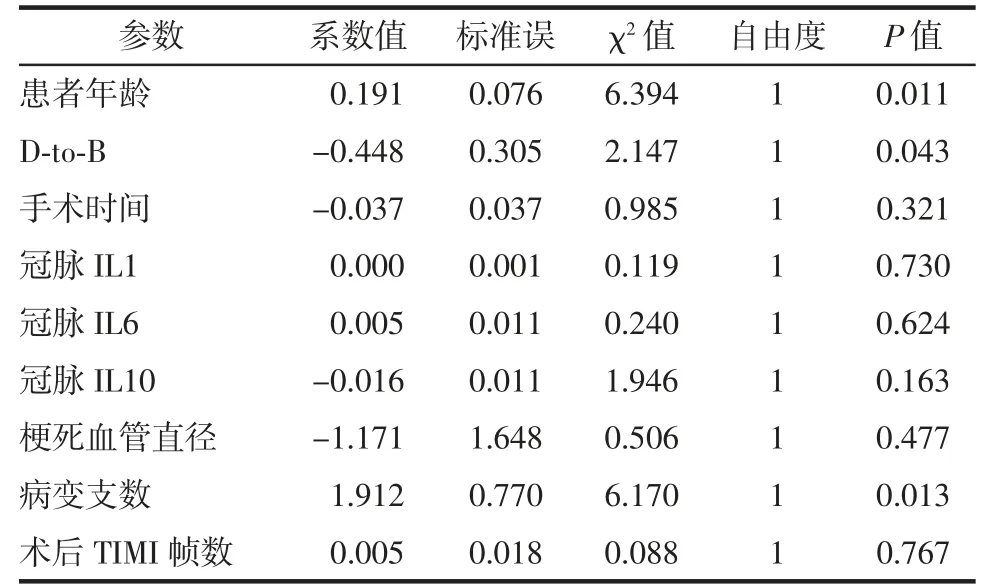

2.2 术后心脏不良事件因素的影响

将出现心脏不良事件的患者纳入A+组,未出现术后心脏事件的患者进入A-组。分别对A+、A-两组患者进行多因素Logistic回归分析,比较不同因素对两组患者的影响。结果显示,患者术后心脏不良事件与患者年龄、患者进入医院大门到球囊扩张血管再疏通(D-to-B)时间、病变支数均呈正相关关系(均P<0.05),而与手术时间,患者冠脉血IL-1、IL-6、IL-10水平,梗死血管直径,术后TIMI帧数的相关性无统计学意义(均P>0.05)。(表1)

表1 术后心脏不良事件相关因素分析

2.3 外周血和冠脉血中IL-1、IL-6、IL-10水平差异

结果表明,患者冠脉血中IL-1(P=0.03)、IL-6(P=0.04)、IL-10(P<0.01)水平明显高于外周血。(图2)

图2 冠脉血和外周血中白细胞介素-1(IL-1)、IL-6、IL-10的表达水平

2.4 临床特征与炎性因子水平的关系

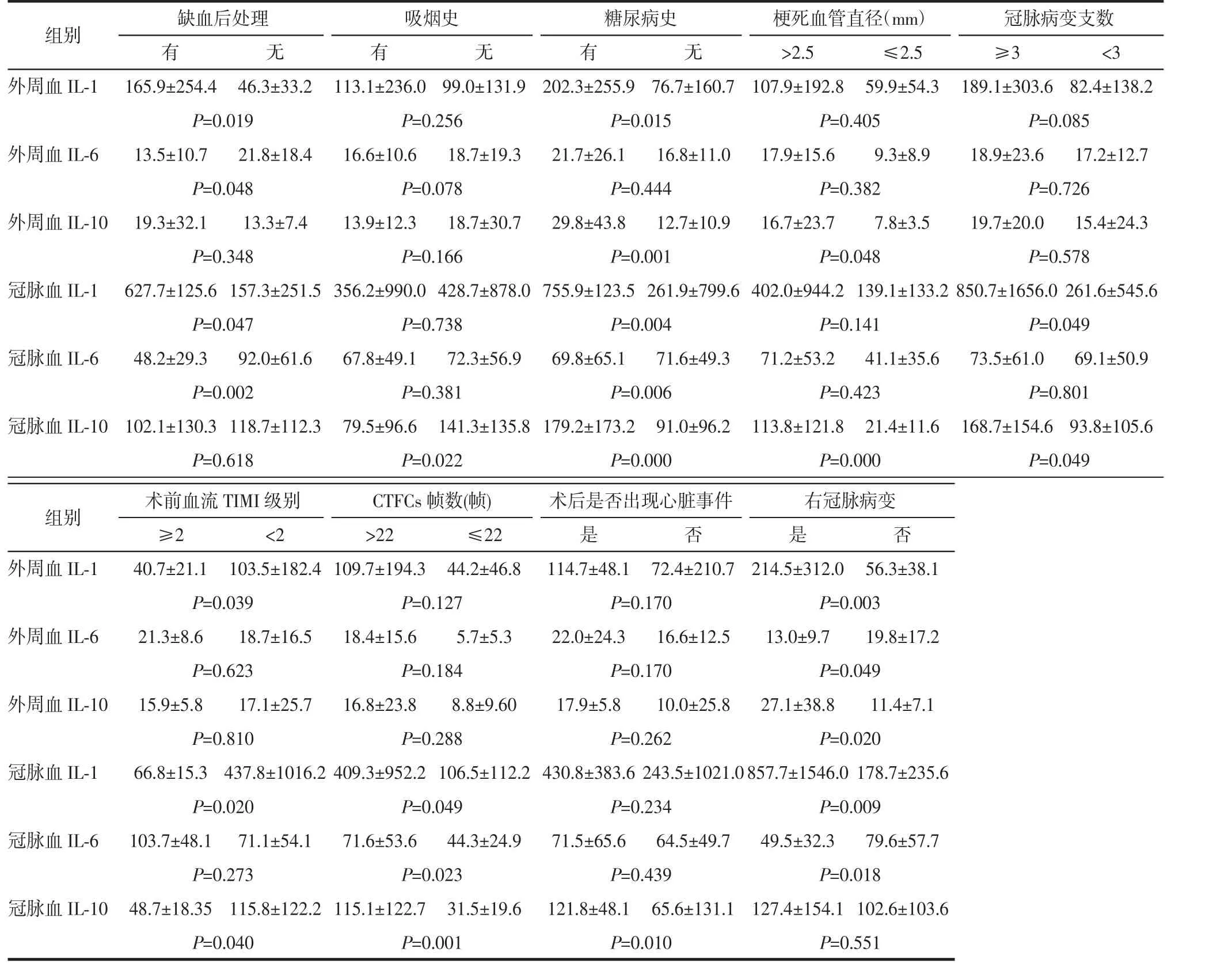

患者的各项临床特征与炎性因子水平的关系见表2。

表2 不同病理特征对急性冠脉综合征患者(ACS)血清中白细胞介素(IL)水平的影响

将27例在植入支架后接受缺血后处理的患者纳入B+组,其他没有进行该处理的27例患者纳入B-组。结果表明,B+组患者外周血(P=0.019)和冠脉血(P=0.047)中IL-1水平均高于B-组;B+组患者外周血(P=0.048)和冠脉血(P=0.002)中IL-6水平均低于B-组患者。

将27例具有吸烟史的患者纳入C+组,其他27例无吸烟史的患者纳入C-组。结果表明,C-组患者冠脉血中IL-10的(P=0.048)水平高于C+组(P=0.022)。

将12例具有糖尿病的患者纳入D+组,其他42例无吸烟史的患者纳入D-组。结果表明,D+组患者外周血中IL-1(P=0.004)和IL-10(P=0.015)水平、冠脉血IL-1(P=0.001)和IL-10(P<0.001)水平均高于D-组。

将25例发病至血管开通时间≥4 h的患者纳入E+组,其他27例患者纳入E-组。结果表明,E+组患者冠脉血中的IL-1水平高于E-组。

将梗死血管直径>2.5 mm的患者纳入F+组,将梗死血管直径≤2.5 mm的患者纳入F-组。结果表明,两组冠脉血和外周血中IL-1和IL-6水平的差异无统计学意义(均P>0.05);F+组患者外周血(P=0.048)和冠脉血(P<0.001)中的IL-10水平高于F-组。

将例冠脉血管病变支数≥3的患者纳入G+,将例冠脉血管病变支数<3的患者纳入G-组。结果表明,G+组患者冠脉血中IL-1(P=0.049)和IL-10(P=0.049)水平均大于G-组。

将术前血流分级大于等于TIMI2级的患者纳入H+组,将术前血流分级小于TIMI2级的患者纳入H-组。结果表明,H+组患者外周血IL-1水平低于H-组(P=0.039);H+组患者冠脉血IL-1(P=0.020)和IL-10(P=0.040)水平均低于H-组。

将CTFCs>22帧的患者纳入I+组,将CTFCs≤22帧的患者纳入I-组。结果表明,I-组患者冠脉血中IL-1(P=0.049)、IL-6(P=0.023)、IL-10(P=0.001)水平均低于I+组。但两组患者外周血中三种炎性因子水平的差异无统计学意义(均P>0.05)。

将11例术后出现心脏事件的患者纳入J+组,其他43例术后未出现心脏事件的患者纳入J-组。结果表明,J+组患者冠脉血中IL-10水平明显高于J-组(P=0.010),但两组外周血中炎性因子水平的差异无统计学意义(均P>0.05)。

将18例右冠脉病变患者纳入K+组,将其他非右冠脉病变患者纳入K-组。结果表明,K+组患者外周血(P=0.003)和冠脉血(P=0.009)中IL-1水平高于K-组;K+组患者外周血(P=0.049)和冠脉血(P=0.018)中IL-6水平低于K-组;K+组患者冠脉血中IL-10水平高于K-组(P=0.020)。

3 讨论与结论

本研究中发现,冠脉血中的炎性因子水平明显高于外周血。该结果从一个侧面证实,炎症首先是来自于冠脉内炎性因子的作用,造成冠脉斑块不稳定,最终导致斑块破裂而产生急性冠脉闭塞,出现心肌梗死[4]。而外周血中炎性因子水平的升高是从冠脉局部冲刷至外周血中的结果。此外,本研究结果表明,IL-1和IL-10水平的变化相对IL-6更加敏感。

本研究结果表明,患者年龄、D-to-B时间、冠脉病变支数与术后心脏不良事件呈正相关。该结果提示急性胸痛患者要及时入院检查和治疗,疾病发现越及时,院前时间越短,治疗效果越好。所以,要对中老年心血管高危人群进行及时科普,减少不良事件发生。很多研究结果表明,心梗患者救治率和术后生存质量的明显提高有赖于患者术前D-to-B时间的缩短。

有研究结果表明,IL-1在缺血性损伤中介导的炎症反应会导致严重的病理性病变,与其他炎性刺激因素(如2型糖尿病、血脂异常)共存时会加剧对IL-1的活化作用[5-7]。本研究结果发现,冠脉病变支数(≥3)、心梗发病时间(>4 h)、合并糖尿病、缺血后处理、术前血流级别(<TIMI2级)等会促使IL-1在血清中的表达升高。尤其是缺血后处理会引起IL-1表达升高,该结果与他人的研究结果相异[8]。考虑到,由于IL-1上游激活物caspase-1在心梗发生时被激活,导致缺血后处理后出现细胞凋亡的发生,正反馈上调了caspase-1及IL-1的水平[9],但为什么IL-6和IL-10水平的变化趋势与IL-1相反,还需要后期深入研究。

IL-6可促进单核细胞和巨噬细胞损伤心肌细胞膜,直接参与C反应蛋白的生成,其是冠脉斑块形成和冠脉疾病产生的重要原因[10]。IL-6水平的升高直接与ACS有关[11]。在本研究中,未经过缺血后处理的患者、右冠病变患者、术后CTFCs>22帧的患者冠脉血中IL-6水平较高。在患者是否缺血后处理对比中,IL-1、IL-10水平的变化趋势与IL-6相反。可能的原因是未进行缺血后处理的患者的心功能等级相对较高,导致IL-6总体水平低于缺血后处理患者组。

IL-10是一种强效的抗炎性细胞因子,与动脉粥样硬化斑块的形成和稳定有很大关系[10]。有研究结果表明,IL-10可以作为ACS的一种预后指征[12],但外周血清中IL-10水平与心血管事件的发生的确切关系还没有定论。本研究中,IL-10的表达水平是从梗死血管开通前的血清中取得的。无吸烟史、有糖尿病史、梗死血管直径(>2.5mm)、冠脉病变支数(≥3)、右冠脉严重病变、术前血流等级(<TIMI2级、术后CTFCs(>22帧)、出现心血管事件患者的IL-10水平均较高。因为,有吸烟史的患者的心肌细胞更能够耐受缺氧的环境;糖尿病史是炎性因子,是IL-10水平升高的影响因素;病变血管直径、病变位置都与IL-10升高有关;术前IL-10水平越高,出现术后心血管事件的可能性越大。鉴于IL-10的表达对各种变化相对敏感,其有望作为中老年冠心病患者临床诊治和术后康复评价的一项指标。

综上所述,ACS患者冠脉血中的炎性因子IL-1、IL-6、IL-10水平高于外周血,提示急性冠脉起源于冠脉局部的炎症反应,外周血中炎性因子上调属于“冲刷”效应,且炎性因子的水平与病变血管直径、术前血流、冠脉病变支数、前壁心梗、合并糖尿病以及吸烟史有明显相关性,提示相关患者更容易发生临床恶性事件。本研究结果可为冠心病的临床诊断、病情评估、临床治疗、术后康复提供依据。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突