文学·边界: “乌力波”的限制写作

2021-07-05明珠

明珠

(重庆第二师范学院 外国语言文学学院,重庆 400067)

0 引言

作为20世纪末最重要的实验作家群体之一,“乌力波”(Ouvroir de Littérature Potentielle)至今仍对欧美当代文学和批评理论界产生影响。在过去的60年里,该文学先锋社团一直致力于一个简单的目标:创造出跨越学科边界的“限制”写作(writing under constraints),从而挖掘文学创作的无限可能。

“乌力波”成员是一群精致的形式主义者,迷恋形式的发现与创造。对他们而言,文学的创作如同游戏,如同棋局,文学生成正是依赖于规则的设立,种种限制恰恰是无限文学创造的起点。“乌力波”始终认为,运用不同的学科“限制”创作的文学与那种随机产生的文学最大区别在于:“限制”写作注重分析,创作者致力于从前人的文本中发现规律与方法;他们注重综合,融合不同的学科背景,设计出各种限制与规则运用到文学创作中(Motte,2008:7)。“乌力波”创造的“限制”既意味着早已潜藏在文本之中的变化、组合和再生成的能力,也意味着借用其他学科的特有规则形成的具有自我生成能力的文本形式结构(Mathews et al., 1998:131)。这些方法绝不仅仅是一种文人的室内游戏,而是对20世纪中期主要文化思潮的热情回应,尽管有时带有讽刺意味(Duncan, 2019:6)。20世纪结构主义、精神分析、超现实主义等轮番上演,“乌力波”成员旗帜鲜明地反对超现实主义在文学创作中所提倡的“自动”写作方式,后者反对理性,强调下意识、潜意识等的作用。对超现实主义而言,作品的文学性仿佛仅仅依赖于瞬息万变而又一纵即逝的灵感与偶然(Bold, 1998)。“乌力波”成员则强调文学创作者的手艺人特征,希望能借由“限制”彻底革新传统文学创作的形式与原则。只有从设定的规则出发,而不是单纯依赖于偶然的灵光闪现,才能使文学创作获得真正的自由(Bénabou, 2001)。反对写作的“偶然性”,打破文学的“边界性”,注重文学与其他学科的“融合性”是“乌力波”的特性,是“限制写作”的主旋律。以实验的姿态,找到文本书写与创意写作的新道路,探寻文学创作的新方法,是“潜在文学”的主旨精神(Oulipo,1973:17)。

1 “限制”与数学

1924年,格诺加入了法国的超现实主义团体,但很快发现超现实主义倡导的无意识、潜意识以及凯鲁亚克极端的“自动写作法”展现的是作家梦魇般混乱的思维。格诺认为这样的文学创作丧失了理性的控制,颠覆了文学内容与形式的关系,创作出来的文学作品混乱、恶俗而粗鄙。他迫切希望能找到一种全新的表达方式,依靠理性的规则,把文学创作中的“偶然性”固定下来,以便创作者能用理性的方法和规则进行写作,这将赋予文学创作自动生成的无限潜力(Roubaud,1981:42-72)。对格诺而言,按照规则进行创作比依靠潜意识的灵感进行创作拥有更多的自由。在规则变化下的组合才让创造真正具有保障性。这与俄国作曲家伊果·斯特拉夫斯基(Igor Stravinsky)的观点不谋而合,他认为强加的束缚越多,就越有释放自我、挣脱桎梏的创造精神(Mathews et al.,1998:19)。这就如同在规定的棋盘范围里,按照既定的游戏规则,却可以创造出无穷变幻的棋局一样。在这样的思想影响下,“乌力波”对文本写作进行了革新性的实验,提出“限制写作”,追寻规则约束下的无限创作自由。“乌力波”的目的是为文学寻找新的出路。采取的方式是在写作中运用“限制”(已有的限制、创造的限制、难的限制、很难的限制、非常难的限制)(Lapprand, 1998:49-51)。有评论家说“乌力波”成员是在种种自设“限制”下进行文学创作的人。他们的任务之一就是运用和发展各种已有的文体的、修辞的限制条件,或者借用其他学科的形式,创造出各式新奇、罕见的限制,进而探寻这些限制在文本创造中的可用规律。“乌力波”成立至今,运用词汇、语音、句子、段落、篇章、词典、散文、诗歌进行复杂的数学计算、物理推演、音乐排列组合等,使用并设计了多达146种有规律可循的各式写作“限制”(Andrews, 2003)。成员们尝试新的文本结构,探讨现有作品中运用“限制”进行再创造的可能性。因此“乌力波”的成员曾自比为亲手为自己搭建迷宫、试图从中找到出路的老鼠(Motte, 2008:4)。他们在看似严苛、怪异的写作限制下,追求文本表达的无限潜在可能。

“乌力波”运用文学领域之外的限制,这些限制很多和数学有关。创始人格诺是法国数学协会的会员,热爱数学,认为只有数学才能在怀旧的、顽固的、陈腐的表达方式和“完全自由”的可悲信仰之间找到出路。超现实主义所承诺的“完全自由”是一个“智力上可悲的想法”(Duncan, 2019: 84-86)。格诺认为数学结构可以带给这个世界稳定的秩序,并尝试将各种文字材料放入数学法则中进行运算推演,希望能将数学稳定的规则运用到文本创造中。出于对组合数学的浓厚兴趣,格诺邀请近代图论之父、法国数学家克劳德·贝尔热(Claude Berge)加入社团,成为“乌力波”早期的重要成员之一。贝尔热是组合数学和图论的现代理论创始人之一,曾获1989年“欧洲运筹学研究协会”金奖和1995年的“欧拉奖”,在组合数学和图论领域做出了开创性的贡献。贝尔热在数学方面的卓越表现和对文学的极大兴趣,使他将数学图式用于文学创作中,产生了全新的文学结构和独特的叙事方式。贝尔热最为知名的“乌力波”作品,是1994年出版的短篇侦探小说《谁杀死了丹斯莫赫公爵》(Qui a tué le Duc de Densmore)。这是一个老套的侦探小说,唯一与众不同的是贝尔热使用了匈牙利数学家杰尔吉·哈霍斯(György Hajós)的“区间图论定理”来铺设情节、锁定凶手,使这个短篇故事成为一个“数学”谜案。故事讲述了十多年前丹斯莫赫公爵在爱尔兰自己的城堡中被炸死,可是真凶一直未能找到,这成为一桩悬案。华生一筹莫展之际,请来福尔摩斯破解案情,希望能发现线索,找到真凶。福尔摩斯了解到,当年炸弹非常隐蔽地放置在城堡卧室的一个盔甲里,这说明凶手肯定不止一次进入城堡,而且对城堡非常熟悉,因此公爵的七任前妻(Ann, Betty, Charlotte,Edith Felicia Georgia Helen)都有嫌疑,因为她们都曾在公爵遇害前应邀去过城堡。华生分别询问了她们,但她们都一口咬定只去过城堡一次,虽然还能记得当年在城堡里遇见了谁,但都不记得去城堡的具体时间,因为离案发已有十多年之久。所以当华生返回时,他只能给福尔摩斯传达以下支离破碎的信息:

Ann a rencontré Betty, Charlotte, Felicia et Georgia.

Betty a rencontré Ann, Charlotte, Edith, Felicia et Helen.

Charlotte a rencontré Ann, Betty et Edith.

Edith a rencontré Betty, Charlotte et Felicia.

Felicia a rencontré Ann, Betty, Edith et Helen.

Georgia a rencontré Ann et Helen.

Helen a rencontré Betty, Felicia et Georgia.

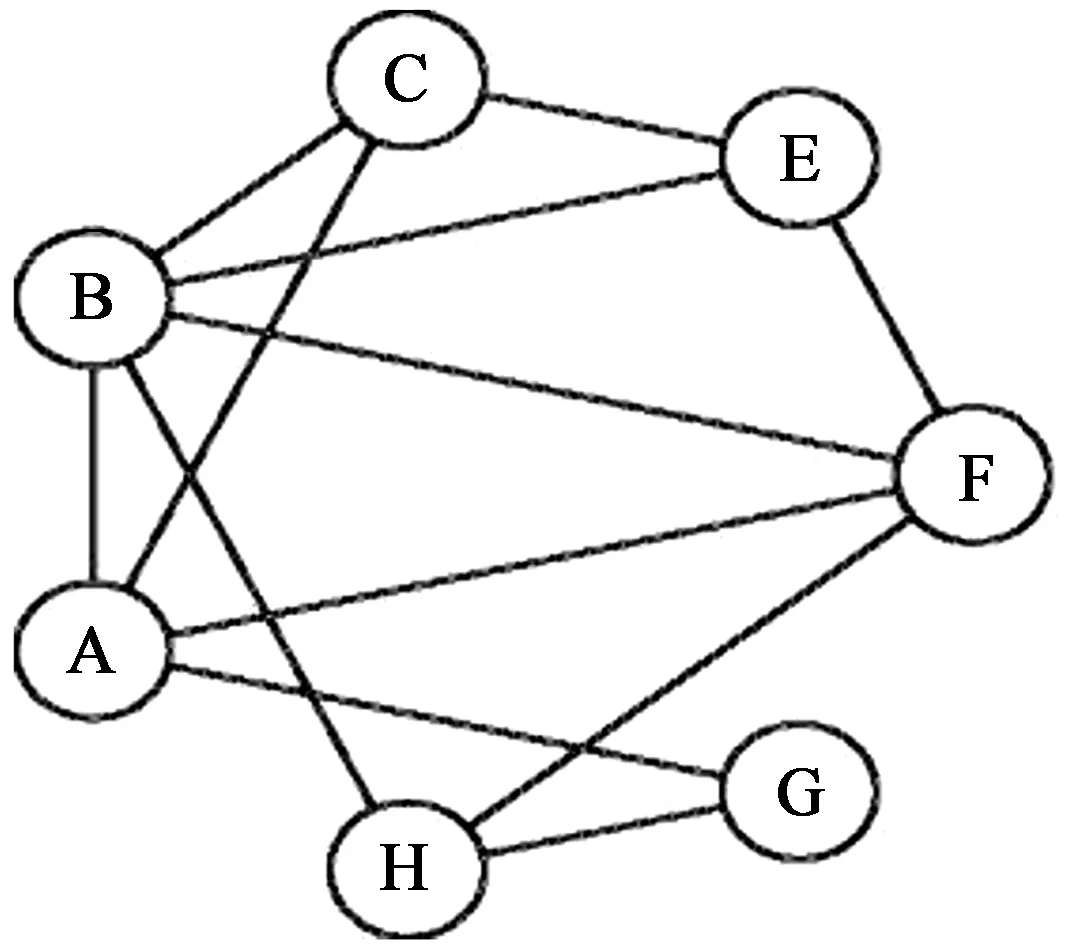

福尔摩斯根据华生收集的信息在纸上画点连线,按区间图论定理构建了一张数学图式(图1),并根据这个图式最终确定了凶手和凶手进入城堡的次数。

图1

图2

图1中的A—H七个顶点分别代表七位嫌疑人,顶点间的连线表示每个人在城堡里遇见的人次。哈霍斯定理认为,在一组区间图形内,将代表每个区间图形的顶点相连,就形成连接各个顶点的边,边与顶点相连接就可以得到一副有部分交集的图式。而交集就让图像具备了特定属性。依据哈霍斯定理,这组事件不可能像七任前妻描述的那样,一定有人在说谎。因为根据她们的口供所勾勒出来的图形不能形成正确的区间图(图2),而是相交图。只需移除相交图中的一个特定顶点,就能将其变为一个区间图,同时也能锁定真凶。这场神秘谋杀案的所有嫌疑人都记得曾在一个特定时间到过案发现场,见过其他人,却都不记得准确的时间。这为运用哈霍斯图论定理来追查凶手提供了完美的场景(Bondy, 2007: 7)。贝尔热在创作中假定福尔摩斯是位数学大师,深谙哈霍斯定理,知道区间图表是三角化的,而每个三角化的图都是最稳定、完美的。贝尔热曾说:

我不敢确定我自己的数学足够好,也许我更擅长文学。我真正喜欢的是在素描纸上勾勾画画,发现不同的模式和配置,了解这些配置是如何出现,如何形成以及配置可能的结构和属性特点,这就是我对组合数学的理解。读者阅读这个短篇小说时,如果借助数学图式也可以化身成为侦探,成为凶手,也可以成为作者。(Bondy, 2007:16-17)

虽然小说创作运用的是图式理论中最基础的部分,却展现了数学这门学科的稳定规则在文本创造过程中的完美运用。

2 “限制”与音乐

“乌力波”不仅在数学中探寻规则,也在音乐中找寻限制写作的原则。“乌力波”文学工场里最具才华、作品最多的成员要数乔治·佩雷克(Georges Perec)。佩雷克于1967年加入“乌力波”,被卡尔维诺誉为20世纪后期最伟大的先锋小说试验天才。佩雷克一生致力于语言艺术的探索,创作手法大胆新奇,是一位聪明至极的语词支配高手,对字母表现形式的革新尤为感兴趣,因此他为“乌力波”设计出一种新的“限制”:“异质11行诗”(Onzain hétérogrammatique)。这是一种对字母运用的全新尝试和挑战。无论是在诗歌的创造上,还是在字母花样的设计上,佩雷克首创的“11音体系诗歌”(Onzain)都是精巧绝伦的。“异质11行诗”由121个字母构成,共11行诗,每行11个字母,最终形成一个“11×11”的字母方阵(Perec, 2003: 45)。下面是佩雷克创作的两首“十一音体系诗歌”小诗:

在这两个“11×11”的字母方阵中,可以看到诗的第一横行和第一竖行,是完全相同的一组字母。而第一首诗左上角第一个字母M和第二首诗左上角第一个字母L,分别形成了方阵斜向的对称轴,字母新奇的表现形式跃然纸上。每首11行诗运用相同的排列组合方式对不同字母进行组合。在字母的选取和组合方式上,佩雷克借用了20世纪在欧洲兴起的“12音体系音乐”音阶的排列置换原则。这种音乐作曲时使用12个半音,由这12个半音组成的一个单位称为“音列”或“音组”。在一个“音组”中不得有两个相同的音,也不能缺少任何一个音。12个半音的地位平等,任何一个音都是独立存在的。为了避免产生调性的感觉,在12个音没有全部出现之前,任何音不得重复。这任意出现的12个音的次序,给了佩雷克排列字母的灵感,他自创“十一音体系诗歌”。佩雷克首先选取每行所需要的前十个音(字母),用的是法语里使用频率最高的10个字母:E、S、A、R、T、I、N、U、L、O,而第11个音(字母)就从字母表中余下的16个字母中的任选一个(如选字母B),形成新的组合。按这样的排列,就生成11首B字母诗歌,11首C字母诗歌,11首D字母诗歌……。佩雷克按这个规则,将字母排列、重组、再现,创造出整整16×11=176首这样形式独特的诗(Perec, 1976: 3)。这176首小诗收录在他1976年出版的《字母诗集》(Alphabets)中。在诗歌的创作过程中,佩雷克运用特有的规则对语言里的字母进行奇巧的排列,体现出独特的音韵和特有的文字魅力。

其他较为知名的“乌力波”写作限制形式还有“S+7”“雪球(snowball)”等,这些“限制”都表现出“乌力波”对文学文本形式的极大关注。他们借用不同学科领域特有的规律,将已有文本按一定的规则或程序生成为新的文本。通过对“限制”的设计,“乌力波”把作家角色“分裂”为两个不同的角色:设计结构的发明家和使用结构创作文本的诗人。甚至在某些运用“限制”进行文本创作的时刻,诗人的角色更类似一台具有推演能力的机器。这样的做法不仅意味着对灵感等浪漫主义概念的拒绝,也是一个深思熟虑且具有挑衅性的做法,质疑作者主体的艺术灵感。这样的限制写作形式可看作是一种文学上的努力:为了“语言本身”而解构主体,这种态度与拉康同时期的思想有着微妙的相似之处(Reggiani, 2019: 24, 111)。

3 “限制”与文字技巧

除了独特的诗体,“乌力波”还有一系列其他借助文字技巧进行的“限制写作”。他们认为,虽然古典作家在创作悲剧时需要遵守既定的规则,但古典作家其实比诗人更自由。诗人需要写出任何进入他头脑的东西,“诗人是其他规则的奴隶,因为诗人忽略了这些规则”(Reggiani, 2014:14)。克里斯蒂尔·雷吉亚妮(Reggiani,2010)曾指出“乌力波”的某些限制规则与中古时期文学采用的修辞技巧有着极高的同源性。但“乌力波”的限制方式是对古典修辞的创新,对文学规则的超越形成了文本的强大冲击力。 “乌力波”采用的文字技巧“限制”形式包括字谜、回文、仿拟、字母游戏等。“乌力波”最为知名的核心成员佩雷克对回文的狂热,使他创造出长达5000多字的回文诗“不吐不快”(ça ne va pas sans dire),这可能是历史上最长的回文诗。他以英语命名的小小说《多好的人》(WhataMan)只有466字,用到了相同字母异序词(Anagram)的限制写作方法。小说仅有的两个角色被命名为Andras MacAdam和Armand d’Artagnan,这两个人名也用到了“相同字母异序词”这一技法。而小说最独特有力的限制规则是全文只用到一个法语元音字母“A”。

文字技巧的限制方式在佩雷克的长篇漏字文(Lipograms)小说《消失》(LaDisparition)中表现得最为淋漓尽致。这篇小说可以看作“乌力波”里程碑似的作品。长篇漏字文小说在文本创作中有意避免使用某个或某几个特定字母,如“A漏字文”全文不能使用字母A。这种文字游戏可以追溯到古希腊时期,希腊语称为λεíπειν。据佩雷克考证,最早的漏字文是由公元前六世纪希腊抒情诗人拉苏斯(Lasos)所写的两首漏掉了字母Σ的诗。希腊漏字文的集大成者是公元前贰世纪的诗人塞普蒂米乌斯·内斯特(Septimius Nestor)。他为了展现文字技巧,在依照荷马史诗仿写的24卷史诗中,每一卷都按字母顺序依次省掉了希腊字母表中的一个字母,如第一章没有α,第二章没有β……格诺指出希腊古典诗人品达和西班牙戏剧大师洛佩德维加也创造过这样的漏字文(Reggiani, 2019: 59-62)。佩雷克对限制写作的狂热使他成为漏字文界当之无愧的大师。他的经典小说《消失》长达300多页,却没有法语里使用最为频繁的字母“e”,这意味着全文不能出现法语中表示主语人称代词的我(je)、她(elle),直接宾语人称代词我(me)、你(te)、他(le),以及父亲(père)、母亲(mère)、男人(homme)、女人(femme)等一般小说中高频使用且难以规避的关键性词语,其成文难度可想而知。如果译成英语,最贴切的书名应该是TheDisappearance,但是这样的翻译,完全不能体现出原作“漏字”的特质,全书的韵味也荡然无存。为了保留原作的漏字特点,美国翻译家吉尔伯特·阿代尔(Gilbert Adair)将书名译为《空缺》(AVoid),相对来说最大限度地保留了原作漏字的独特风貌(Perec, 2008: 2)。在英语里,如果要写一篇漏掉字母“e”的文章,就意味着作者要放弃使用英文表达中最关键的冠词“the”和英语里三分之二的词汇,翻译难度可想而知。而在法语里,情况则更为糟糕,作者只剩下八分之一的法语词汇可以选择。该书首次出版时, 甚至连审阅它的挑剔评论家们都没有发现他们读的居然是一本放弃使用法语关键元音字母“e”的漏字小说。当然《消失》绝不是文人炫耀技巧而进行的单纯语言练习,而是佩雷克对“乌力波”限制条件写作迷恋的产物(Regattin, 2009:10)。字母“e”的消失不仅是一个字母的消失,也是男人(homme)的消失,更是一个世界(monde)的消失。字母“e”的读音与法语他们(eux)的音相近,暗指在二战中消失的他们(eux),其中也包括佩雷克的父母(parents)。小说中正字法的约束,古异的词汇和句法,镜像般迷幻妄想的情节,疯狂如梦境般的阴谋故事,随着字母“e”一并消失的“我”“她”“父亲”“母亲”“兄弟”“男人”“女人”“爱”等,一并通过“漏字”的限制写作技巧,引起了读者深刻的不安,让读者强烈地感知到身处真实世界的困境与扭曲。漏字的限制写作方式在这里不再被视为是炫耀文字技巧的噱头,佩雷克将漏字法的约束与叙述结局问题和灾难主题联系起来。在叙事中的多种离题与曲折中,消失的字母“e”追溯了角色不可避免的毁灭,死亡成为叙事强调的目标,即不可避免的毁灭对每个人的打击(James, 2009:90)。

4 结语

“乌力波”文学作为当代先锋派文学,一直在为文学的创新而努力。“乌力波”不仅是文学的工厂,还是全新思维方式的工厂。“乌力波”成员在限制与规则中创造文学,对写作进行探索,为文学的创新树立很好的范例。当然也有不少的文学创造者和评论者认为这仅仅是少数人的文字游戏,对其创作中采用的限制,尤其跨学科的限制方式存有保留意见,主张“文学本位”。然而任何一门学科都是由若干形式化的元素在一定规律下形成的聚合体,因此各个学科在构成元素上也必然存在或多或少的交叉。“乌力波”的文学实验体现了先锋文学特有的探索创意精神。通过对文本创作跨学科方式的尝试与革新,借由其他学科的规则,挖掘出存在于文本创造中的潜在可能,或许为文学创作寻找了一条新的道路。