翅片强化蓄热型平板集热器设计与分析

2021-07-04许立鹏苏庆宗

许立鹏 苏庆宗

内蒙古科技大学化学与化工学院

0 引言

太阳能因储量巨大、寿命长久被广大科研人员青睐[1],但开发受到间歇性的影响[2],平板太阳能热利用受到环境温度与辐射强度共同的影响。当集热装置的光学损失与热损失之和高于集热面太阳辐射投射量,集热进程将不在进行[3-4],所以日出、日落、雨雪或多云天气集热效果最差。

合理开发太阳能,热存储技术是解决太阳能供需之间不协调的关键[5],热存储主要在于高的储热密度,高传热效率和优异的重复利用性能,相变材料在加速热循环重复性实验中证明,其熔化温度与潜热值都表现出良好的热稳定[6-7],并且成本更低,熔化温度更宽,安全系数更高。将潜热存储技术应用在平板集热装置中,可以使得装置降低成本和空间。由于PCM 的低导热性能在储热应用受到限制,在潜热存储技术应用需提高PCM 的热传导性能[8]。嵌入式中央长直翅片管用作传热管,实验结果分析,在一定温度范围内传热系数与入口HTF 的温度呈现二次性关系,整体导热系数增加了21.9%,融化与凝固时间分别减少了45.3%和16.6%[9]。

为了验证提出太阳能储热概念加热设备,已建立原型及其性能已经在各种实验条件下进行了研究其中包括设备的仰角,太阳辐射量,储热期的环境温度和对流速度和耗散过程。这些结果将提供基本的理论和有价值的实验数据,以进一步开发各种太阳能应用设备。

1 原型设计

翅片强化蓄热型平板集热装置由翅片强化储热单元(蓄热单元),太阳能吸热涂层,相变材料,通透式空气换热流道,保温材料,直流风扇与金属框架共同构成。

1.1 蓄热单元

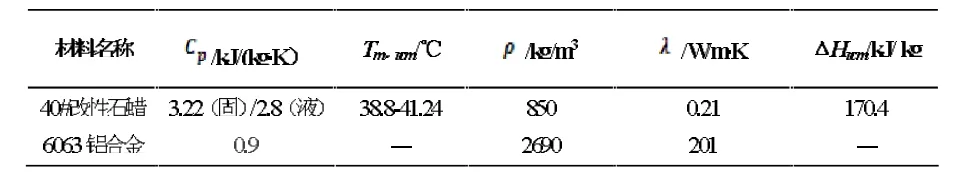

该蓄热单元主要承担导热,存储和释热的作用,结合PCM 的潜热存储太阳能。结构主体如图1,底部焊接密封处理,内部焊接3 mm 十字长直翅片,单管填装7.2 kg 石蜡,考虑石蜡液化膨胀,装填率在95%,壁面覆盖太阳能吸热涂层实验用石蜡和率铝合金见具体表1。

图1 蓄热单元

表1 40#改性石蜡和6063 铝合金的物性参数表

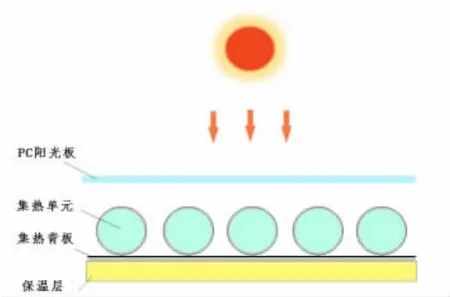

1.2 集热板整体结构

吸热板横截面示意如图2,集热底板与集热单元叠加安装,选用厚3 mm 的铝板,表面覆盖太阳能吸热涂层,将集热单元间隙的阳光收集转化,增加集热板与盖板间空气温度,有效减少热量损失,圆柱形集热单元直接与载热工质接触,有效地增加热传导面积与传热总量。

图2 吸热器截面示意图

1.3 通透式流道

换热风道结构如图3 由三面保温加一侧透明盖板构成,风道底面与侧面三面选用橡塑板做保温处理,上侧盖板选用3 mm Pc 阳光板,透光率可达到89%,进风侧加设材质为聚乙烯塑料泡沫的蜂窝形扰流板,增大空气扰动提高换热效率。

图3 换热风道结构示意图

2 实验测试与程序

2.1 测试设计与实施

实验测试平台如图4 所示,附热电偶分布,测试仪器及精度见表2。

图4 实验装置测试图

表2 实验仪器/设备

2.2 测试过程

实验测试时间主要集中在2019 年8-10 月,地点在内蒙古包头。

开始前需做准备工作,挑选典型天气将装置集热面遮光后推至室外,装置安置一定倾角,检验检测设备确保实验测试平台正常工作。

准备工作完成,选定光照时间段为9:00-16:30,9:00 前打开监测仪器和遮光布,记录该安置倾角下集热面投射辐射量,辐射记录为每15 分钟一次,数据采集仪采集数据间隔为15 秒一次,打开直流电源为风扇供电,调整电流电压至所需值,记录风速值。当时间达到16:30 为集热面做遮光处理,即储热结束,但散热持续进行,期间观察集热装置内相变材料的温度变化趋势,直至夜间散热至进出口温差不足1 ℃认定散热完成,数据保存关闭仪器。主要测试计划见表3。

表3 实验测试方法

3 数据分析

整体光热利用效率,储热能力和速率,散热能力,速率和效率,用于评估已开发的设备,集热单元内部PCM 熔化和凝固过程为瞬态传热过程,如图5 为整个传热过程温度示意图,描述一个工作循环PCM 温度变化。

图5 PCM 温度变化示意图

装置整体的集热效率η1[10]可表示为:

其中,装置总散热有用功Qs表示为:

装置整体散热功率表示为:

相变蓄能总蓄热量表示为:

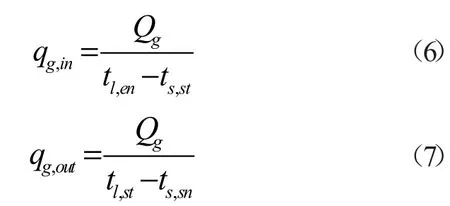

装置相变蓄能蓄热速率qg,in和散热速率qg,out分别表示为:

伴随散热终端时期HTF 与集热单元之间传热温差较小,传热驱动力也在减小,再加上集热器热损,致使集热单元内的热量不能完全释放做有用工,相变蓄能散热效率ηds表示为:

式中:Asc为集热面面积,m2;G 为太阳辐射强度与时间变化函数,W/m2;t0与t1为散热起始时间,s;Cp,a为空气比热容,kJ/(kg·K);Ac,wt为出风口截面积,m2;ρa为空气密度,kg/m3;ua为出风口平均风速,m/s;Ta,i和Ta,o分别为进风口出风口平均温度,K;Tm为相变材料融化进程的平均温度,K;tls与tse分别是相变起点与终点时间,s;Ta为环境温度,K。

4 结果与讨论

本文结合传热理论对集热装置进行较为全面的研究与分析,分别从安置角度,风量,环境温度和辐射强度的方向检验装置的集热效果。

4.1 太阳辐射投射量的影响

太阳辐射强度随时间内会出现规律性变化,如图6(a)所示记录呈现先增大后减小的规律行变化。图6(b)记录9 月4 号和6 号两天集热面安置方位由南向西偏增加偏移量后一天平均辐射趋势,由此可确定安装朝向正南为最佳。图6(c)和(d)记录不同月份的三天的太阳高度角和集6217000420013874454 热器安置倾角45°集热面太阳辐射投射量,太阳辐射投射量最大出现在集热面近乎垂直太阳光线的时刻。

图6 影响辐射强度的变量

4.2 相材料的温度分布

图7 记录相变材料的温度变化情况,图7(a)描述不同集热管同一高度的温度差异不大,则图7(b)显示集热管上下温度不均,主要原因是靠近集热壁面的PCM 会吸热优先融化,内部出现固相液相混合,在重力作用下固液两相发生自然对流,使固相下沉囤积底部,导致底部升温缓慢。图7(c)和图7(d)同一集热管内同一横截面不同腔格的石蜡温度,显示出单侧光照条件下集热面与背光面温度差很小,是因为集热腔体内加入了星形铝翅片,翅片强化集/散热效果明显。

图7 日常状态下的PCM 的温度分布状况

4.3 散热过程

图8(a)为风量150 m3/h 安装倾角45°的情况,描述光照下散热情况时记录不同集热单元轴向同一横截面的PCM 温度变化,温度走势表明每根集热单元表现相近。图8(b)显示集热管中部温度较高,底部进风口换热量较大,顶部未做保温封堵,降温也会稍快于中部,但实验中集热单元轴向不同截面PCM 均跨越相变区,相变热在日落之后可继续散热。

图8 散热过程中石蜡石蜡温度分布

图9(a)描述45°安置装置增加对流风量会增加集热装置的散热功率,局限于空气的换热系数,风量从70 m3/h 增大至110 m3/h 散热功率增加了63%,150 m3/h 增至250 m3/h 散热功率只提高了10.8%。在(b)描述风量的增加会使进出口温差降低,由于平板空气集热器室外放置,110 m3/h 会比70 m3/h 多带走1.95%的热量,而相同条件下150 m3/h 会比70 m3/h 多带走8.3%的热量,使热量损失更少。

图9 强制对流下集热器整体散热表现

4.4 整体集热效率的影响因素

图10(a)安装倾角在45°出现集热性能最佳,小于45°安置,总效率降低28%,PCM 固液两相重力作用下自然对流换热效果变弱,倾角太大会导致太阳辐射投射量减小,装置性能也会降低。图10(b)辐射强度的增大使集热效率增加,是因为辐射增大会导致光转热量增强,流道内温度升高,集热壁面对流换热强度减弱,使整体集热效率增加。图10(c)显示环境温度升高,集热效果会增加,环境温度在超过25 ℃增加趋势显著,壁面处对流换热温差减小,换热驱动力降低,光热转化被存储更多。图10(d)显示过大风速量使集热PCM 温度不能跨越相变区,因为增大进风量使通透式流道温度越来越接近环境温度,在集热壁面与冷空气之间的换热明显加强,导致集热壁面的热量传导至PCM 的总量降低。

图10 不同因素与整体集热效率的关系

5 结论

本文研究了一种星形翅片管蓄能式平板集热器,装置有效结合低温储能与强化传热技术,有效缓解太阳能应用时空不平衡的问题,根据研究结果表明:

1)利用PCM 潜热大容量储存太阳能,通过强制对流降低平板集热器吸热板与盖板对流热损,在测试中14:00 装置热损最为严重,达到接收太阳辐射量的9%,风量150 m3/h 时散热温差平均在5.2 ℃。

2)对集热单元同一水平面的PCM 监测发现,不同集热单元运行趋势基本一致,轴向PCM 温度分布从上至下温度依次降低,存在自然对流和换热风道下进风设计强制对流换热量从上至下逐渐增强。

3)实验测试在8~9 月,记录太阳高度角,集热面朝向与倾角变量下的太阳辐射投射量,在不低于45°倾角安置,朝向正南时集热装置有最佳集热效率,总有效散热量19300 kJ,平均散热功率284 W,集热效率达到74%。

4)集热单元加入星形翅片,PCM 在同一轴截面融化与凝固时各监测点温度趋势比较均匀,未受到单侧光照影响,翅片的加入显著强化传热速度。

5)该装置结合相变储能技术利用太阳能效果明显,并且结构简单,在热干燥,室内热通风和空气源热泵前段空气预热有很高的实用价值。