终端区构建空中立交桥相关技术研究

2021-07-03张泠昕黄晋洪铭

张泠昕,黄晋,洪铭

(中国民航飞行学院,四川广汉,618300)

0 引言

当前民航业发展迅猛,为了减轻管制员的工作量并维护交通安全,中国空中交通管理单位提出了在繁忙的交叉路口设置“立交桥”的想法。基本思想是通过为飞机分配相异的飞行高度,从而在战略上分离垂直相交路线上的飞机流。随着越来越多的“立交桥”的建立,可用空域变得越来越受限,其结果无法满足民航业的发展要求,此时,随着基于性能导航(Performance Based Navigation,PBN)技术的不断发展,可以构建大多数飞机都能够实施的连续下降(CDA)和连续上升的飞行程序,这使得构建可以相互交叉重叠的“空中立交桥”具有了技术可行性,基于PBN的空中立交桥是未来空中交通发展的主要趋势,有助于极大的提高空域容量,减少燃油消耗,增加飞行的安全性和舒适性,满足民航交通运输快速增长的要求。而空中立交桥因其自身的特点决定了在机场终端区运行中具有较高的应用价值。绿色机场建设要求资源节约,开展构建终端区空中立交桥关键方法研究,对于我国未来高密度机场建设和“一市两场”、“一市多场”发展都具有重要意义。

1 概述

所谓的空中立交桥是一种现代化空域使用方法。指多方向的航空器汇流于某一飞行区域或者某一交叉点,在不改变航空器流水平飞行轨迹的情况下,将可用的垂直高度层固定分配给各个航班流向,以期各个方向的航空器流能够安全通过该区域或该交叉点[1]。

基于我国民航空域使用范围受限和通常情况下空中交通管制部门解决民航航班流之间的飞行冲突在经规划好的航路或航线内完成交通管制的情况,有限狭窄的水平纬度使空管部门利用侧向间隔解决飞行冲突的能力有限,因此使用垂直纬度上的空域来对航空器的飞行高度层进行配备和调整的方法在实际运行中更高效。PBN技术是目前民用航空中较为常用的自动化导航技术,也在我国航空管理与运行保障中被重点应用推广[2],大幅度提高航路运行精确度和机场终端区导航质量,能够将地面建设成本和起降中的人力投入进一步降低。可以说,将PBN技术融入空中立交桥的构建中,能够充分发挥各自的优势,促进空中立交桥建设的优化随着基于性能导航(PBN)的不断发展,利用构建空中立交桥的方法简洁化高效化空中交通管制工作。

2 基于PBN的空中立交桥优势分析

2.1 优化现有航线网络结构,提升民航运行效率

根据民航局空管局《关于开展空中立交桥管制运行优化专项工作的通知》以及《空中立交桥管制运行优化指导方案》中的相关要求,各管制单位对现有区域内繁忙航路点进行梳理、归类,分析各繁忙航路点流量特点及空域结构,制定“空中立交桥”专项优化方案并付诸实施。2019年10月,中国民航迎史上最大范围空域调整,此次调整,北起中蒙边境线,南至桂林管制区,西起内蒙古西部,东至大连管制区,东西横跨1350公里,南北纵贯2200公里,调整航路航线200余条,调整后的航路航线新增里程约4700公里;调整班机航线走向4000多条,涉及5300余航班,此次调整是在优化航路网的基础上重新梳理全国大部分地区空中交通流走向,均衡航班流分布,疏解航路拥堵点。新增航路点100余个,全国共有29个民航运输机场进行了相应的飞行程序调整。而一个机场能否顺畅运行,空中环境极为重要。与地面交通不同,空中交通环境更复杂、更立体、涉及范围更广,空域优化是一项系统工程,稍有变动就有可能引发大范围的调整。优化现有的航路航线网络,减轻交叉点繁忙程度,提高空管管制效率并保证机场的运行效率。

2.2 增加冲突调配方法,保证空管服务效率

我国民航航线或航路宽度以外均属于军方管制范围,空中交通管制部门通常只能在规定航线上或航路的宽度内完成飞行冲突的解决,而狭窄的水平空域范围严重制约了管制员利用侧向水平安全间隔化解飞行冲突的能力,而通过构建空中立交桥,管制员可利用垂直维度上的高度层配备或变换调整的方式来解决大部分飞行冲突,将高度层分配给各个方向的交通流,减少过桥高度变换,使管制部门实现了飞行冲突调配程序化,利用管制程序的设计可以有效极大减少管制员人为差错造成事故的可能性,确保飞行过程的运行安全[1]。空中立交桥的构建简化了管制工作中的与相关部门协调的环节,移交协议以及工作程序固化了随机性的协调工作,减少了协调次数,减轻了协调工作量,间接减轻了管制员的劳动负荷。

2.3 完善空管安全管理,确保空中交通安全

管制中的人为因素理论强调人都有犯错误的倾向,错误是人类行为的必然组成部分。每一个人作为工作的个体,他们之间的业务技能、精神状态、心理素质以及工作态度等都存在着差异性。当一名管制员面对极为复杂的冲突调配时,发生错误的概率会随之不断升高。基于上述观点而推广普及的空中立交桥使用模式,其目的就是要让飞行冲突的调配趋于简单化、程序化,从而摆脱个体自身差异所带来的工作质量差异,确保每一个个体在安全面前始终拥有足够的安全裕度。依据管制中的人为因素理论而建立的安全管理方法促使空中立交桥模式更为普及,空中立交桥模式在空管安全管理方面所发挥的作用和效果是显而易见的。

3 终端区构建空中立交桥关键方法研究

随着我国机场数量增多和规模扩大,机场发展对终端区空域规划要求不断提高,尤其是多机场终端区的空域资源更加紧张。在机场的空域里,建立空中立交桥,也就是说,建立一个双向航道,在同一个空域里,飞机既可以起飞,也可以降落。在这样的情况下,为了避免出现像陆地上一样的“堵车”现象,就需要空管人员指挥着这些进出机场的飞机排好队伍相互交错着“插空”起降。就像缓解道路交通压力一样,有时候就需要有些飞机稍等,等别的飞机开过去之后,它再起降。这个过程就相当于一个“错车”的过程。

在城市交通建设中,立交桥的出现可以缓解交通拥堵。在空域管理中也可以利用这一原理,空管人员通过指挥在空中架起一座航班起降的“空中立交桥”,实行航班进离场分离。这样就将加快飞机的运行速度,增加航班量。

3.1 连续下降运行

国际民用航空组织(International Civil Aviation Organization,ICAO)定义的连续下降运行(CDO)概念为:通过空域设计和飞行程序设计及空中管制运行保障,使得进场的航空器在到达进近定位点/最后进近点(FAF/FAP)之前,保持最小的发动机推力,较低的阻力构型,最大程度地实施连续下降[3]。连续下降运行是在全球民航大力应用基于性能导航(PBN)之后,开始推广的一种最新的航空运行方式。使用PBN技术可以灵活构建空中立交桥,构建终端区进离场分离航路,从而减少繁忙交叉点冲突,增大区域的飞行容量。在此基础上,使用连续下降技术,可以进一步减少飞机的燃油消耗、噪音、管制飞行员通话和工作负荷,增加飞行的稳定性。连续下降的梯度设计时就需要考虑各种机型的实际执行能力和在不同重量、大气条件下的飞行性能,使得尽量多的飞机能够实际执行设计的连续下降飞行程序,从而获得最大的运行效益[4]。

连续下降程序应尽量与连续上升程序相配合,构建终端区连续下降、连续上升同时运行的空中立交桥程序,从而进一步提高终端区飞行的运行效能和自动化水平。连续下降程序设计的导航数据编码应考虑飞行管理系统的实际执行能力,保证大多数的飞机能够执行。

通过在空中立交桥中应用连续下降程序和连续上升程序可以更加高效灵活的利用空域和提高繁忙航路运行效率。

3.2 水平方向上的尽早分离

实现进离场分离要在水平方向上构建不同的空中立交桥路线。水平空中立交桥路线之间有足够的侧向间隔就可以不考虑飞机之间的高度冲突。目前我国终端区通常采用基于RNP 1和RNAV 1/2的PBN导航规范,这种导航规范对于雷达监视没有硬性的要求。在设计平行的空中立交桥时,间隔应该区分有无监视的情况。通常终端区内平行航路之间的间隔通常不小于7Nm(13Km),在有雷达监视的情况下该间隔可以适当的缩小,但是必须大于终端区雷达管制6公里的侧向间隔要求。

对于无法避免的进离场交叉飞行,或者水平航迹已经基本确定的机场,在不改变已有水平航迹的情况下。只要在安全高度以上,对于水平上的冲突还可以利用高度建立垂直间隔的方法,避免飞行冲突。

3.3 构建空中立交桥支路

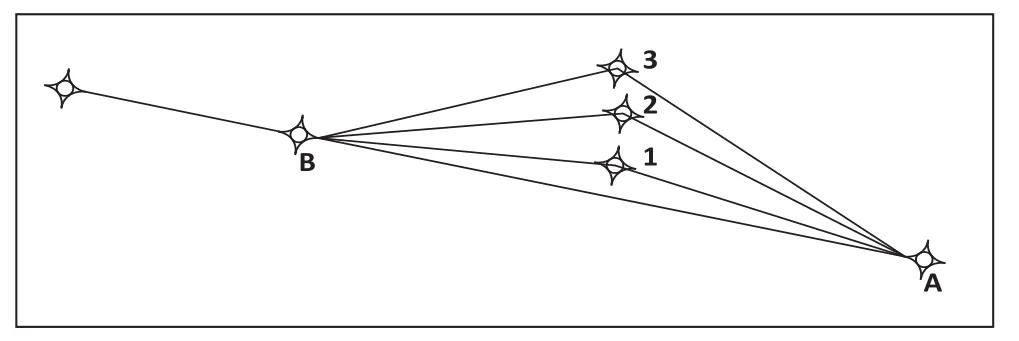

刚进入终端区的位置可构建空中立交桥支路。构建的目的用于有空管自动排序系统情况下,不同走廊口进场飞机在五边IF点的排序。如图1所示,在此处构建三条空中立交桥支路,为保证通过支路能够拉开航空器之间的间隔,三条支路之间的长度差应该至少达到终端区雷达管制间隔—6公里。例如从A到 B,如果不偏置的航路距离为30公里,则1号偏置航路的距离应该达到36公里,2偏置航路的距离应该达到42公里,3 号偏置航路的距离应该达到48公里。如果偏置航路的距离差达不到6公里以上,则可以少设计一条支路以达到上述要求。使用这样的空中立交桥支路进行排序可以让同时进入终端区的飞机经过支路以后能够拉开6公里以上的间隔,达到终端区雷达间隔的标准。但空中立交桥支路的主要是用以管理从不同走廊口进场飞机在五边IF点的排序。因此通常构建一条支路就能够实现通过这种方法排序。

图1 空中立交桥支路的设计

3.4 点汇聚设计

点汇聚的方法是建立内侧边和外侧边,其中内侧为高边,外侧为低边。在内外侧边上的飞机可以直飞汇聚点且距离相同。点汇聚程序同时支持垂直剖面引导能力,在构建空中立交桥中结合点汇聚技术,管制员使用直飞汇聚点指令在预先定义好的汇聚点处获得汇聚后的进场交通流,这种方法更加结构化和直观,同时这些运行措施不需要新的工具来进行支持[5]。航空器在没有获得ATC指令时可以自行进行飞行路径的延伸。新的空中立交桥在运行方面将更具良好的空地协同性和操作简便性。但点汇聚技术使用的内侧高边和外出高边的高度是有限制的,则能够实施连续下降的距离会受到限制,如何将点汇聚技术更好地融合于空中立交桥中,更待未来同行的进一步研究。

4 结束语

基于PBN的空中立交桥可以有效提高空中交通管制效率。本文对空中立交桥做了研究,突出了基于PBN的空中立交桥的优势,并提出了在终端区构建空中立交桥,并对其相关关键技术进行了研究。未来,通过终端区的空中立交桥构建,提高机场运行效率,降低了人资投入并且改善机场环境。