河南省旅游业发展的空间错位研究※

2021-07-02贺小荣

贺小荣 刘 源 秦 琼

(湖南师范大学旅游学院,湖南 长沙 410006)

河南省自然和人文旅游资源丰富,旅游产业也被当作河南省经济转型升级的重要驱动力来培育。在《河南省“十三五”旅游产业发展规划》的战略布局中,构建了“一核两带四区”的旅游产业发展格局,明确了省内不同区域的旅游资源特色以及发展优势。2017年河南省人民政府印发了《河南省旅游产业转型升级行动方案(2017—2020年)》,力争河南旅游发展进入全国旅游的“第一方阵”。然而从河南省近年旅游业的发展状况来看,游客接待总人次和旅游总收入在全国的排名不断下降,2016年河南省接待游客5.83亿,全国排名第5,旅游收入5 764亿元,全国排名第6。2017年虽然客流和收入的绝对值有所增长,但在全国的排名已经分别下降到了第6和第9位。近两年旅游收入的国内排名更是不断下滑。细观河南18个地市的旅游资源分布、旅游客流量和旅游收入水平,可以发现部分地级市旅游资源丰富,但旅游业发展水平却不高;有一些地级市游客接待数量较多但旅游收入却较低,显现出了较强的地域不均衡性,以及资源—客流—收入的不匹配性,这在一定程度上阻碍了河南省旅游业的协调发展。因此,探究河南旅游资源、旅游客流以及旅游收入相互间的空间错位现象,挖掘背后的原因,对河南省旅游业的协调发展以及推进河南省经济转型具有重要的现实意义。

空间错位理论于1968年被John Kain提出,用于研究黑人聚居场所与工作地点的“空间错位”现象[1]。随后该理论被引入城市地理学[2]、社会学[3]、经济学[4-5]等领域,用于研究相关领域中的具体现象且相关应用已经较为成熟。早期国内学者运用空间错位理论研究通勤行为与职住空间关系等[6-7]。近年来众多学者开始从国家、省和城市等不同尺度出发[8-12],采用多种研究方法来分析旅游发展中的空间错位现象。李振亭利用二维矩阵分析了中国入境旅游流与流质的空间错位,发现入境旅游流量与流质存在着显著的省际空间错位[13]。翁钢民以中国31省市区为研究对象对区域旅行服务、交通区位与旅游经济的空间错位程度进行研究,为区域旅游经济的协调发展提出了意见建议[14];翁钢民[15]、吴耿安[16]通过收集31个省份的相关数据,利用空间错位分析法对旅游产业、文化产业与经济产业进行分析,指出了各省份空间错位程度的现状以及变化趋势。裴星星[17]、程晓丽[18]、孙晓[19]、陶慧[20]从旅游经济、旅游资源以及区位条件出发,分别对山西省、安徽省、黑龙江省、广东省旅游业发展的空间错位进行分析,提出了相应的矫正对策和建议。刘敏将国内旅游收入和入境旅游收入分别同A级景区进行错位组合分析,为山西省的旅游发展提出了建议对策[21]。综合国内已有研究来看,旅游相关的空间错位研究成果已经较为丰富,研究范围选择上,多从国家尺度和省域尺度展开分析。研究方法上,重力模型和空间错位指数或二维组合矩阵结合使用最为常见。测度指标多为旅游资源、旅游收入以及旅游区位。结合旅游资源、旅游客流和旅游收入进行空间错位分析的研究还较为少见。本研究选取河南省2019年旅游业相关的面板数据,分析讨论河南省及其18个地市旅游发展中的空间错位特征和程度以及造成错位的原因,尝试为河南省旅游业的协调发展提供策略建议。

1 研究区概况

河南省地处黄河中下游,东接安徽、山东,北连河北、山西,西连陕西,南临湖北,素有“九州腹地、十省通衢”之称,这为河南省旅游业发展提供了得天独厚的区位优势。从旅游资源上看,承载着古都文化和黄河文明的郑州、洛阳、开封三市是河南省旅游业地域格局中的核心区域。豫北的太行、王屋二山风景秀丽,神话传说独树一帜。豫西伏牛山区的温泉、康养、漂流、滑雪等旅游产品精致多样。豫东平原的史前文化、龙文化、姓氏文化、道家文化等历史厚重。豫南大别山区的豫风楚韵别具一格,红色基因传承深远。良好的自然和人文资源禀赋为河南旅游业发展打下了坚实根基。截至2019年,河南省共有A级以上景区495家,2019年河南省全年接待游客93 562万人次,旅游总收入7 745亿元。

2 研究方法与数据来源

2.1 研究方法

2.1.1 旅游资源丰度指数

旅游资源丰度指数用来表征旅游资源数量和质量的综合水平,本文选取官方评定的A~5A级景区的数量来衡量河南省旅游资源的数量与质量。鉴于景区等级的不同,并参考张祖群[22]等的研究,在计算时对各级别景区赋予相应的权重,计算公式为:

Ri=5.00N5+2.50N4+1.75N3+0.50N2+0.25N1

(1)

式中,Ri表示i城市的旅游资源丰度指数,N1~N5分别为i城市A~5A景区的数量。

2.1.2 旅游客流指数

旅游客流指数用来表征旅游客流量的大小,可以较为直观地反映各地级市游客接待人次数量的多少。计算公式为:

(2)

式中,Ti为i城市的旅游客流指数,ti为i城市的旅游客流量,tmin和tmax分别为河南省18个地级市旅游客流量中的最小值和最大值。

2.1.3 旅游收入指数

旅游收入指数用来表征各地级市的旅游收入水平,能够直接地反映出各地级市旅游收入水平的高低。计算公式为:

(3)

式中,Pi为i城市的旅游收入指数,pi为i城市的旅游总收入,pmin和pmax分别为河南省18个地级市旅游收入中的最小值和最大值。

2.1.4 重力模型

重力模型最初是为了研究城市间的人口流动及客流分布情况[23],随后被推广开来,现在重力模型已经成为研究空间错位现象的一个重要方法。本文利用重力模型计算出河南省旅游资源重心、旅游客流重心和旅游收入重心。计算公式为:

(4)

式中,XR,YR分别为河南省旅游资源重心的经度、纬度;Ri为i城市的旅游资源丰度指数;Xi,Yi分别为i城市中心的经度、纬度;n为河南省地级市的数量,n=18。同理可通过重力模型计算出河南省旅游客流重心(XT,YT)以及旅游收入重心(XP,YP)。

2.1.5 二维组合矩阵

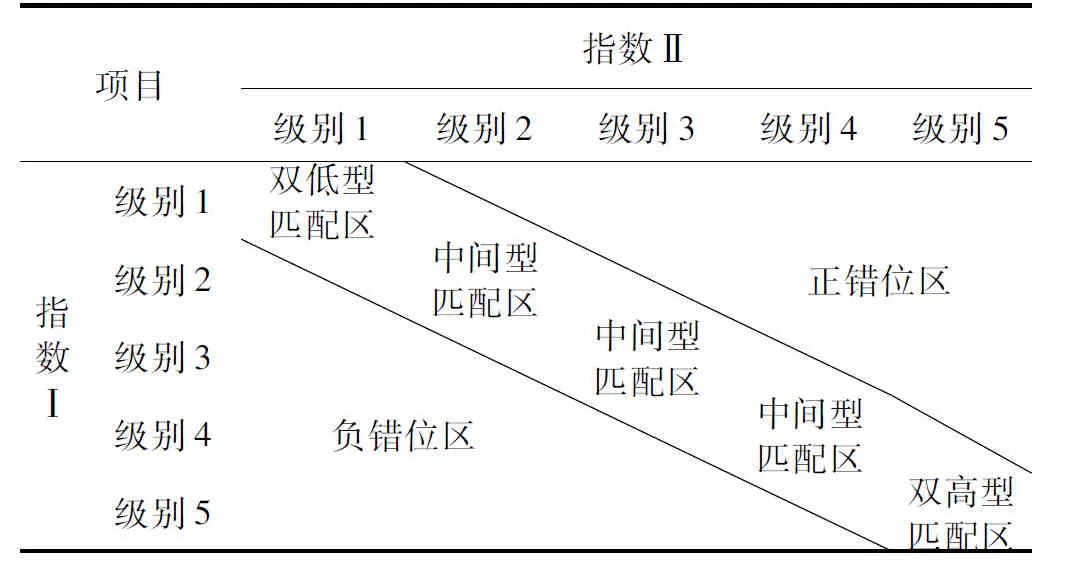

运用重力模型可以宏观地分析河南省旅游资源、客流和收入的空间错位程度,但为了更加清楚和具体地探究河南各地级市旅游发展的空间错位情况,本文借助二维组合矩阵,将河南省各地市的旅游资源丰度指数、客流指数、收入指数进行归类分析,以便直观和清晰地探讨河南省各地级市旅游业发展存在的问题。参考邓祖涛[24]等的研究,将三类指数的计算结果划分为5个等级,并进行两两组合分析,将组合结果(表1)分为匹配区(双高型、中间型、双低型)和错位区(正错位区、负错位区)。

表1 二维组合矩阵错位分区类型

2.2 数据来源

选取河南省18个地级市作为研究对象,统计收集各地级市A~5A级景区数量、旅游人次以及旅游收入等数据。景区数量来源于河南省文化和旅游厅官方门户网站的发布信息(截至2019年12月),旅游人次及旅游收入来源于各地级市2019年国民经济和社会发展公报。其中涉及的2019年河南省旅游总人次与旅游总收入数据为18个地级市的相关数据相加所得。

3 结果分析

通过研究区相关数据计算,得出了河南省各地级市旅游资源丰度指数R、旅游客流指数P、旅游收入指数T(见表2)。

表2 河南省各地级市旅游资源丰度指数R、旅游客流指数P、旅游收入指数T

由表2可知,河南省各地市的A级景区分布不均,从旅游资源丰度指数来看,河南省旅游资源综合价值高的是洛阳,丰度指数达145.25。次位为省会郑州,丰度指数为90.25。旅游资源综合价值最低的为濮阳市,丰度指数仅为19.5。从旅游客源指数上看,洛阳位居首位,是河南省最受游客青睐的地级市,旅游客源指数为100。省会郑州仅次于洛阳,客源指数为91.519 9。客流指数最低的为漯河,全年接待游客数量省内最少,客流指数为0。从旅游收入指数上看,省会郑州高居第一,收入指数为100。洛阳排名第二,收入指数为82.195。全省旅游收入最少的地级市为濮阳,收入指数为0。据以上分析可以清楚地看出,河南省旅游业发展的地域不均衡性较为明显。

3.1 空间错位的重力模型分析

通过重力模型计算出河南省旅游资源重心为(113.50°E,34.23°N),旅游客流重心为(113.42°E,34.40°N),旅游收入重心为(113.38°E,34.50°N)。对比分析来看,旅游资源重心比旅游客流重心偏东0.08个经度,偏南0.17个维度;旅游资源重心比旅游收入重心偏东0.12个经度,偏南0.27个维度;旅游客流重心比旅游收入重心偏东0.04个经度,偏南0.1个维度。从重心落位的地域单元来看,旅游资源重心落于许昌市,旅游客流重心和旅游收入重心均落于郑州市。其中旅游资源重心与旅游收入重心偏差最大,空间错位程度明显;旅游客流重心与旅游收入重心偏差较小,二者错位程度较轻。可以看出河南省旅游客流重心和旅游收入重心均落于郑州市,且空间错位并不显著,在地域格局上客流与收入趋于协调发展。但旅游资源重心落于许昌市,以A级景区为代表的旅游资源在地域分布上同客流和收入存在较为显著的空间错位(见图1)。

图1 河南省旅游资源重心、旅游客流重心和旅游收入重心分布

郑州作为省会城市拥有省内排名第一的旅游收入和排名第二的旅游客流,同时作为河南省旅游发展中“一核”区域的中心城市,旅游客流和旅游收入重心的落位也是河南省旅游业发展中核心城市地位的直接表现。旅游资源重心的落位与河南省A级景区的地域分布情况密切相关,河南省共有495家A级景区,以旅游客流和旅游收入重心落位的郑州为界,南北对比可以发现:仅豫南的信阳、南阳、驻马店3市就占据了116家,丰度指数合计218.75;而豫北的安阳、鹤壁、新乡、濮阳4市只有77家,丰度指数合计139。A级景区在地域分布上的不均衡性使得旅游资源重心在地理位置上偏向了客流重心和收入重心的南部。

3.2 空间错位的二维组合矩阵分析

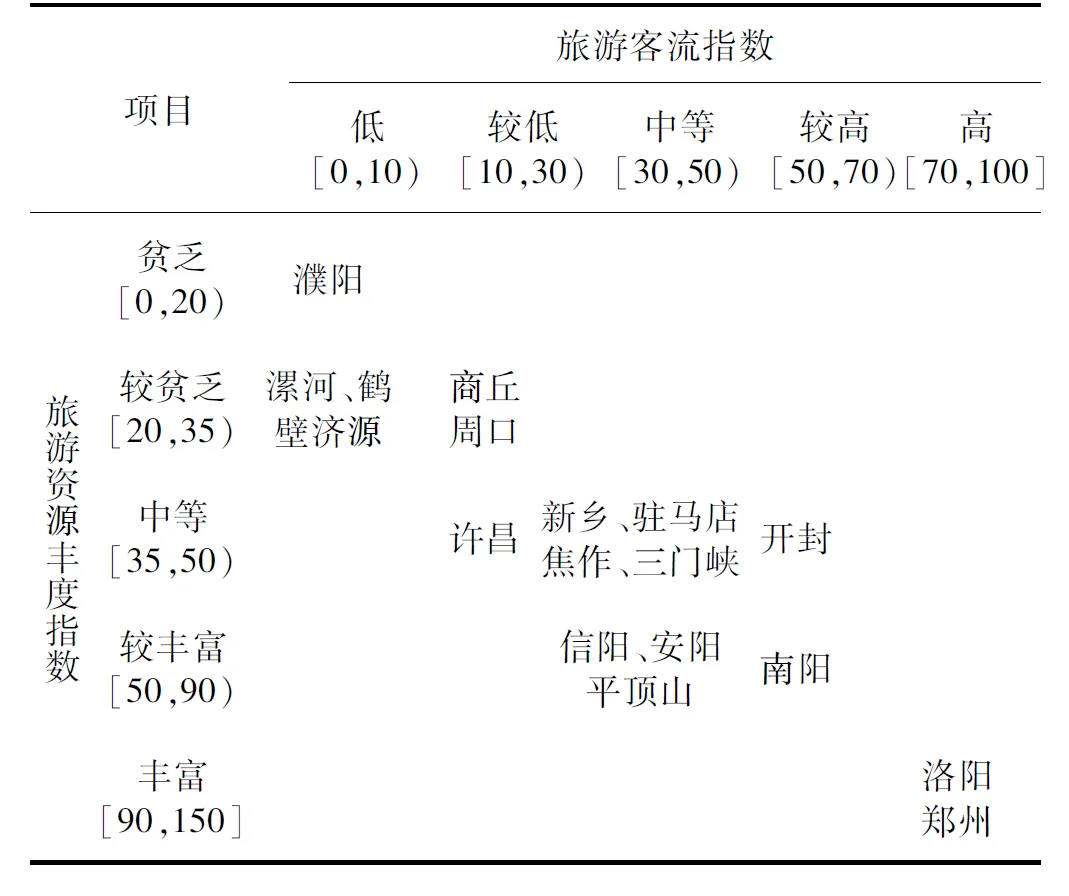

参考王钦安[25]等的研究,依据河南省各地级市旅游发展的现实状况,将旅游资源丰度指数分为5个级别:贫乏[0,20)、较贫乏[20,35)、中等[35,50)、较丰富[50,70)、丰富[70,150]。旅游客流指数分为5个级别:低[0,10)、较低[10,25)、中等[25,45)、较高[45,70)、高[70,100]。旅游收入指数分为5个级别:低[0,20)、较低[0,20)、中等[0,20)、较高[0,20)、高[0,20)。

3.2.1 旅游资源与旅游客流的错位分析

通过河南省18个地级市旅游资源丰度指数与旅游客流指数的组合分析结果(表3)来看,落于匹配区的有10个。双高型匹配区有洛阳和郑州,洛阳拥有龙门石窟在内的70家A级景区,旅游资源丰度在所有地级市中独占鳌头,吸引力强。郑州不仅拥有少林文化这样享誉世界的旅游资源,同时更作为全省甚至全国中部地区的旅游集散中心,资源和区位优势十分明显。在两项指数上,洛阳均为第一,郑州均为第二。中间型匹配区有南阳、焦作、驻马店、三门峡、新乡、周口、商丘,这7市的旅游资源丰度与旅游客流量较为匹配。双低型匹配区只有濮阳,其旅游资源稀缺,等级景区数量较少;同时,濮阳主城区无高速铁路与主要铁路干线通行,区位交通条件较差。属于错位区的有8个地级市。其中正错位区只有开封,开封市旅游景区数量不多,但以清明上河园为代表的大宋文化知名度高、吸引力强,开封市旅游资源丰度省内排名第11位,却拥有排名第3的旅游客流量。处于负错位区的有鹤壁、济源、漯河、许昌、信阳、安阳、平顶山。鹤壁、济源、漯河三地旅游资源较为匮乏,资源类型单一、对外吸引力不足,同时也局限于自身较小的区域面积和人口规模,本地市场提供的客源非常有限;许昌旅游资源丰度指数处于中等级别,虽然许昌北靠省会郑州,区位条件优越,但其旅游资源以人文景观为主,区域旅游资源组合状况较差,且知名度不高,缺乏对外吸引力;安阳、平顶山、信阳均拥有较为丰富的旅游资源,自然和人文旅游资源各具特色,但区域内多为山地,地形地貌复杂、交通通达性较差,交通时间成本高,严重阻碍了旅游业的良性发展(见图2)。

表3 河南省旅游资源与旅游客流的组合分析

3.2.2 旅游资源与旅游收入的错位分析

旅游资源丰度指数与旅游收入指数的组合分析结果如表4,可以看出表4和表3相同的是:在匹配区同属于双高型的郑州和洛阳;中间型匹配区均有周口、新乡、驻马店、焦作、三门峡;双低型匹配区的濮阳。在错位区同属正错位区的开封;负向错位的漯河、鹤壁、济源、许昌、信阳、平顶山。表明在这些地级市内旅游收入同旅游资源丰度的错位分析与旅游客流同旅游资源丰度的错位分析具有一致性,其背后的原因也有相似之处,同时旅游客流量的大小同旅游收入水平的高低有着直接的正相关关系。

表4和表3的不同之处在于:匹配区的安阳,负错位区的商丘和南阳。安阳旅游收入水平相较于旅游客流量更与旅游资源丰度契合。虽然安阳市部分景区景点的旅游发展受限于太行山区交通不便,但作为八朝古都之一的安阳,拥有殷墟、红旗渠等著名景区景点知名度高、吸引力大、旅游资源组合好,且近年来安阳市政府极力改善当地旅游环境,完善基础设施建设,并通过打造精品旅游线路以增加游客停留时间,促进了旅游消费水平的提升。商丘旅游资源主要体现在历史人文景观,但相较于洛阳、开封的历史文化盛景,其知名度偏低;同时自身存在着旅游宣传力度不足、旅游基础设施不完善、服务接待水平和条件较差等问题,导致区域内游客停留时间不长,消费水平低。南阳拥有比肩开封市的旅游客流量,但旅游收入却相差较大。南阳旅游资源类别上多自然而少人文,景区主要接待自然观光类旅游活动,游客停留时间不长,旅游收入中的“门票经济”比重大,带动相关旅游消费的能力有所不足,进而造成了旅游资源丰度与旅游收入的负向错位(见图3)。

表4 河南省旅游资源与旅游收入的组合分析

图3 河南省旅游资源与旅游收入的空间错位类型

3.2.3 旅游客流与旅游收入的错位分析

在旅游业发展中,旅游客流同旅游收入有着直接的正相关关系,旅游客流量的大小能在一定程度上直接反映旅游收入水平的高低。通过分析河南省各地级市旅游客流与旅游收入的错位现象,尤其是找出处于负向错位区的城市,可以明确最直接影响河南省旅游业整体协调发展的短板区域所在。旅游客流指数与旅游收入指数的组合分析结果如表5所示。对比表3和表4的结果分析来看,两次落入匹配区的濮阳、周口、新乡、驻马店、焦作、三门峡、洛阳、郑州;两次落入正错位区的开封;两次落入负错位区的漯河、鹤壁、济源、许昌、信阳、平顶山,以上15个地级市在旅游客流与旅游收入组合分析上无错位现象。安阳落入正错位区;商丘、南阳落入负错位区,这其中的原因基本与表4的结果分析一致(见图4)。

表5 河南省旅游客流与旅游收入的组合分析

图4 河南省旅游客流与旅游收入的空间错位类型

4 结论与建议

4.1 结论

(1)从河南省全域来看,通过重力模型的分析结果可知,旅游客流和收入重心均在郑州市,二者错位程度较小,同“郑汴洛”在河南旅游发展地域格局中“一核”地位相符;旅游资源重心落于许昌市,与旅游客流重心和旅游收入重心相比其地理位置偏南,存在较为显著的空间错位现象,这与以A级景区为代表的旅游资源在地域分布上的不均衡性密切相关。

(2)从各市的微观尺度看,通过二维组合分析可以发现,旅游客流、旅游收入同旅游资源至少出现一次空间错位现象的地级市数目超过全省一半。不管是旅游客流同旅游资源的错位,还是旅游收入同旅游资源的错位,仅有开封属于正向错位,其余地市都为负向错位;旅游客流同旅游收入出现错位的地级市虽然只有3个,但是可以发现匹配区内位于较高层次的仅有郑州、洛阳和开封3市,余下12个地市均为中等及以下层次的匹配区。可见河南省旅游客流和旅游收入在地域分布上存在显著的不均衡性,且人均旅游消费层次不高,大部分地级市的旅游收入水平在中等级别以下。

4.2 建议

(1)对于旅游发展属于匹配区的地级市而言,双高型匹配区的郑州和洛阳,要在现有旅游发展业态的基础上保护好资源环境,做好旅游市场监管工作,推进智慧旅游建设,并发挥自身的辐射作用带动周边城市的旅游市场发展。中间型匹配区的城市(包括新乡、驻马店、焦作、三门峡、周口)要深度挖掘自身资源特色,加强景区景点的吸引力,并通过合理的规划、开发去打造新型旅游资源,促进旅游经济水平稳步向上发展。对于双低型匹配区的城市而言,尤其是濮阳市作为国家级历史文化名城,旅游资源却如此匮乏,有必要进行旅游产业的长期规划,对地方特色资源进行深度挖掘,同时作为石油城市,工业旅游也是未来可以谋求创新发展的一个方面。

(2)对处于错位区的地级市而言,开封的旅游客流和收入相对于旅游资源均为正错位现象,其旅游发展在一定程度上摆脱了旅游资源的限制,所以要在保持当下客流和收入可观的态势下,大力整合现有旅游资源,提升景区的品牌形象和服务接待能力,加强景区间的互联互动,争创更多的5A级优质景区,以质量弥补数量的不足。安阳的错位现象是旅游资源与收入匹配但客流相对劣势,其中的原因在前文已有分析,这样的地区要加强旅游交通规划,提高区域可进入性。南阳、商丘两地属于旅游资源与客流匹配但收入劣势的错位现象,两地应完善旅游产业及关联产业要素,促使上下产业链联动,因地制宜丰富地方特色旅游产品供给,增加旅游消费机会,提高旅游消费质量。信阳、平顶山、许昌、鹤壁、济源、漯河六市属于旅游客流和收入匹配但与自身旅游资源丰度不对等的负向错位,区域内多数景区知名度低、吸引力不足、旅游基础设施不完善等问题是限制这些地区旅游产业发展的重要因素。信阳、平顶山、许昌三市的旅游资源丰度都在中等及以上级别,旅游发展空间较大且前景广阔,应创新营销方式方法,提升地区知名度,提高旅游资源吸引力。另外信阳和平顶山两地的A级景区多数分布在山区,区域旅游交通通达性也是亟待提升的重要方面;鹤壁、济源、漯河三市的旅游资源相对匮乏,应集中力量完善升级重点景区,加强配套基础设施建设,争创5A级景区以提升知名度、吸引力和竞争力。

(3)从河南省整体角度出发,旅游收入水平不高是本研究通过空间错位分析发现的较为突出的问题。鉴于此,加强旅游营销,提升旅游地形象和知名度,广开优质的国内旅游市场及境外市场,大力优化旅游产品供给并增强吸引力,以增加游客停留时长,最终促进旅游消费水平的提升,这是今后河南省旅游业发展中要认真探索和谋划的关键所在。同时,在全域旅游上升为国家战略的背景下[26],要促进旅游规划的整体化和协调化,要敢于打破地级市之间行政区划的限制,尤其是跨区域的旅游资源开发上(如黄河小浪底风景区横跨洛阳与济源两地),应做好统一规划,要避免多头管理,做到客源共享、互利互惠,真正在区域间旅游发展中践行“共商、共建、共享”的价值理念。