影响心理矫治效果的共同因素研究

2021-07-02张丽欣

张丽欣

(河北经贸大学 法学院,河北 石家庄050061)

心理矫治①目前心理矫治这一概念已经成为中国监狱学、法制心理学领域的一个特定的范畴,既可以做广义的概念使用,也可以做狭义的概念使用,广义的心理矫治工作包括在监狱里开展的心理健康教育、心理测验、心理咨询和心理治疗等工作,狭义的心理矫治特指心理矫治专业人员运用心理学的原理和方法协助服刑人员解决心理和行为等问题的过程,目的在于促进服刑人员的积极改造、减少监狱安全隐患、提高改造质量。在本文中,心理矫治以狭义的概念使用。作为监狱监管改造的一种方法,如今已走过了30多年的发展历程,成为一种独特的、不可替代的改造手段。当前心理矫治整体上采用的是心理治疗的理论和工作模式,这种方式在心理矫治发展的初期是行得通的,但监狱环境不同于一般的社会环境,服刑人员在特殊的环境下往往面临着特殊的适应和发展问题。服刑人员心理矫治要长效发展势必要结合监狱自身特点和我国的社会背景、传统文化、价值取向等因素,建构适用于监狱环境的心理矫治理论和方法体系。因此,本文旨在探索影响心理矫治效果的共同因素及因素间的相互作用路径,试图发现心理矫治发生作用的机制。

一、共同因素的内涵及研究进展

关于心理治疗的有效性已经得到了广泛的认可,然而导致心理治疗变化的原因一直存在争议,到底是什么因素导致了心理治疗的变化?是治疗方法中存在像药物一样的活性治疗成分(specific ingredients),还是治疗方法背后潜藏着对所有疾病都起作用的共同要素(common factors)?这是近年来心理治疗领域最突出的争议之一。有研究提出治疗的良好效果归因于基于经验支持的治疗或方案中存在的特定因素或成分,包括使用的技术或方法[1]。另有研究认为,治疗的效果是由于作为重要治疗变量的共同因素造成的[2][3][4],其中Wampold等人认为,不同治疗方法之间的差异很小,特殊的技术影响甚微,对结果的解释率不足1%,心理治疗的疗效并非来自独特成分的影响[5],即不同理论流派的治疗理念和技术在治疗效果上不存在显著差异,这种现象叫做“渡渡鸟效应”(dodo bird effect)①渡渡鸟效应一词源自童话《爱丽丝漫游记》中的一句话“最后,渡渡鸟说,大家都赢了,都有奖”,用来形容不同的心理治疗理论与方法有大致相同的效果。见杨文登.心理治疗中共同要素理论的历史发展[J].心理科学,2016(4):1017-1022.。

共同因素是潜藏在不同的心理治疗方法背后,以不同的名称在不同的心理治疗取向中反复出现,又不限于任何一种心理治疗流派的有助于当事人的心理和行为改善的因素[6][7]。Rosenzweig是共同要素理论的创建者与奠基人,他的两大贡献表现为:一是在逻辑上证实了共同因素的存在,初步探讨了共同因素的内涵。二是最先发现并提出“渡渡鸟效应”,该效应在后人的研究中通过实证方法得到了证实。Frank总结出6大类共同因素:①注入情感的、信任的关系;②治疗师与病人共同接受的治疗原则;③通过箴言、案例与自我探索提供新的信息;④加强病人获得帮助的期望;⑤为病人提供成功的体验;⑥促进情绪唤醒[8]。到20世纪70-80年代,随着元分析技术的引入,心理治疗的效果研究取得了更大进展,人们关注共同因素的热情迅速增长,元分析技术不仅用来证实“渡渡鸟效应”,还用来探索导致“渡渡鸟效应”的共同因素的类型,Grencavage和Norcross对50个符合纳入条件的研究进行了元分析,发现了89个共同要素,并将其分为5大类[9]:①变化过程,包括宣泄、新行为的习得与实践等;②当事人特征,包括积极的期望、个人痛苦等;③治疗师品质,包括热情、积极关注、共情等;④治疗结构,包括应用技术与仪式、关注个体的内在世界等;⑤关系,包括关系与联盟的发展等。

共同因素理论的研究有两大发展主线,一是探讨共同因素的内容和分类。Lambert在早期提出影响治疗效果的4个共同因素,包括当事人因素、关系因素、预期与安慰剂效应、模式与技术因素,这些共同因素对治疗效果的贡献率为30%。在随后的研究中,Lambert提出了三维结构理论,将共同因素分为支持因素、学习因素和行为因素[10]。随着研究的精细化,共同因素理论的研究者不再满足于对共同因素的分类,因此,研究的第二大主线是建构理论模型,Goldfried和Padawer提出共同因素的“一般模型”,其中包括5大类变量:治疗合同(therapeutic contract)、治疗操作(therapeutic operations)、治疗联盟(therapeutic bond)、参与者的自我关联(participants’self-relatedness)和会谈内影响(in-session impacts)。之后,增加了第6类变量时间模式(temporal process patterns)[11][12]。Tracey等人通过问卷调查和聚类分析,提出共同因素二维结构模型,将共同因素分为2个维度——热处理与冷处理、角色与活动。热处理关注亲密、温暖与情绪体验,冷处理关注偏向理性的技术与劝说;角色关注治疗师及理论一致性,活动关注洞察力与反馈[13]。

围绕共同因素的讨论从未停止过,共同因素的内容和重要性已经得到学术界的认可。目前,对共同因素的研究越来越精细化和实证化。Leibert和Dunne-Bryant定量地指出了当事人期望和治疗联盟对治疗变化的影响(效应值大小分别为0.22和0.16)[14]。目前,虽有研究对3个共同因素(洞察力、关系、信息)的文化敏感性进行了检验,在亚裔美国人和白人的治疗中不存在显著差异,表明共同因素在不同文化中的普遍适用性[15]。然而,东西方文化、价值观、社会背景不同,加之心理矫治与心理治疗存在差异:第一,与一般的寻求心理治疗的当事人相比,服刑人员对心理矫治的态度更为复杂,有自愿主动求助的,也有排斥抵抗的,出于监管安全的需要,对于顽危犯等会主动安排进行心理矫治。第二,在心理矫治过程中,矫治民警和服刑人员之间关系更加复杂、多重化。监狱的物理环境、监规纪律等与心理矫治活动之间存在着一定程度的矛盾、冲突,这些都会成为影响心理矫治效果的消极制约因素。第三,监狱等矫治环境与一般社会环境存在差异[16]。因此,本文旨在结合监狱自身的特点,以及中国的社会背景、文化、价值观等因素,考察共同因素在中国监狱环境的普遍适用性,探索在监狱情境下有利于心理矫治效果的共同因素。

二、研究方法和数据来源

扎根理论研究法是一种建立理论的方法,有一套完整的程序。研究开始前,研究者头脑中没有任何先验的理论假设,完全从访谈资料出发,从各种具体的情境出发来构建核心概念,再通过核心概念间建立起来的联系进行自下而上的加工而形成理论,而不是首先从概念和理论出发,进行自上而下的逻辑论证[17]。扎根理论研究法通常采用理论抽样的方法①理论抽样的方法是按照目的选样或方便选样选择最初的研究对象,然后采用最大差异法选择各种特征的研究对象。在这一过程中,研究者根据所形成的概念调整选样重点,即研究者在收集资料、编码、分析资料、形成理论的同时进一步选择适当的研究对象,直到达到样本的饱和。,笔者首先走访多个监狱心理矫治科,收集典型的、效果显著的心理矫治个案,获取矫治双方名单及相关信息(如心理矫治民警当前的工作部门、是否调离工作岗位等;服刑人员是否出监、所在监区、包组民警等),最终确定要访谈的名单,在主管部门的支持下,向上级提出申请,得到主管监狱长的批准后,联系所在监区,了解服刑人员和接案心理矫治民警接受访谈的意愿,协商访谈的时间、地点。按照访谈提纲对在押的服刑人员采取当事人和心理矫治民警双向访谈,对已经出监的服刑人员仅对心理矫治民警进行访谈。共计访谈14名心理矫治民警和7名服刑人员,得到大约14小时的录音资料,将录音资料全部转化为文字稿,整理出约13.6万字的原始材料。

三、数据分析和模型构建

根据扎根理论研究法,对所获得的原始资料严格按照扎根编码技术程序进行处理。

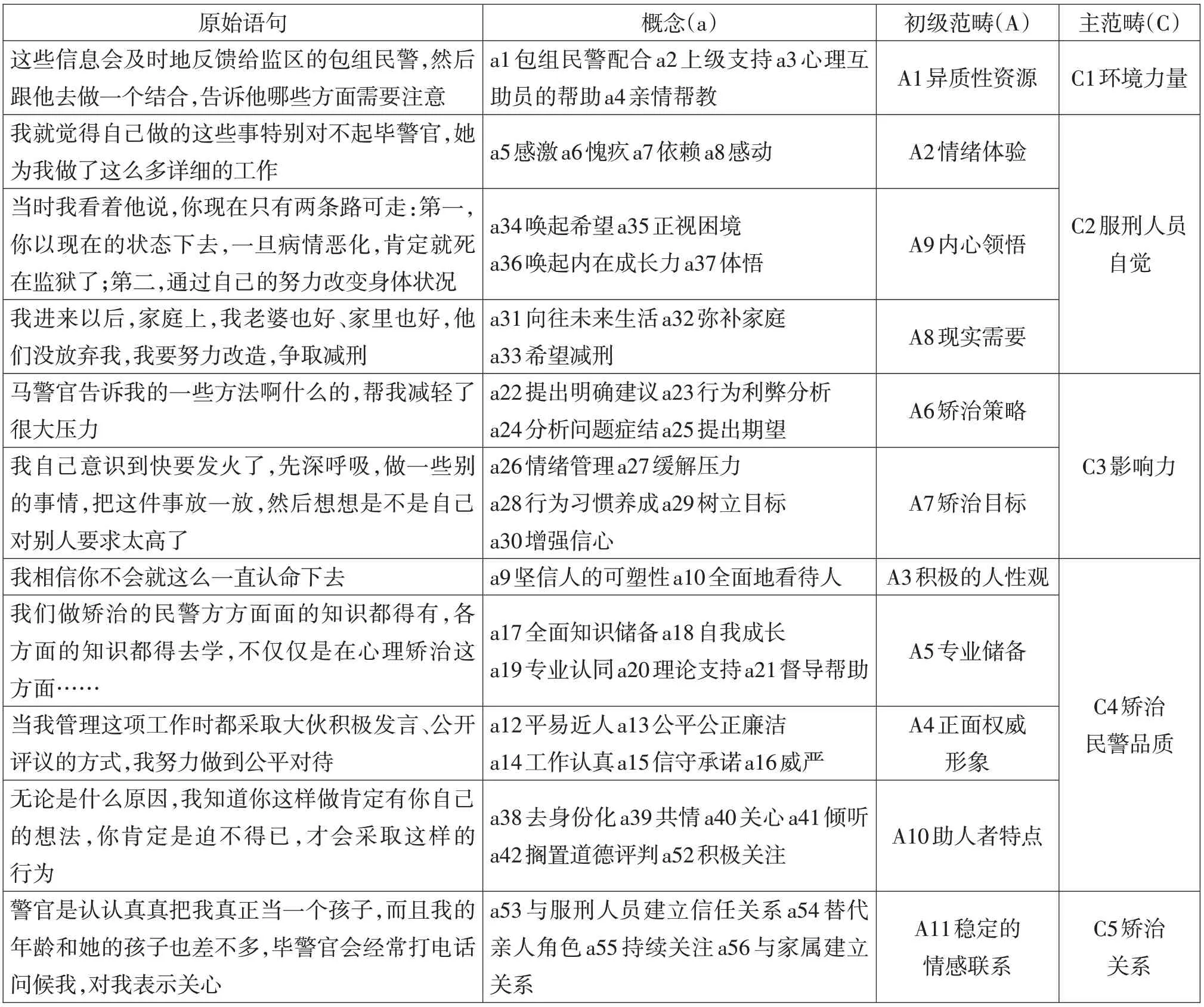

首先,研究者对所收集的资料进行开放式编码,具体任务包括命名概念②概念是一种被标定的现象(labeled phenomenon),它是研究者从资料中所指认出的重要事件、事物、行动∕互动等的抽象表征。通过对现象命名,让研究者能够将相似的事件、事例、事物等加以群组,并归类在一个共通的标题或分类之下。和定义范畴③范畴,也有译为类属、类别,是将相同或者相近的概念进一步集中化处理。范畴的名称通常比概念更抽象。范畴和概念的名称可以来自资料本身,也可以研究者自创,或者从其他学者的文献中借用。,这一环节即概念化(conceptualizing)和范畴化(categorizing)。概念和范畴的命名可以来自既有的文献或研究,如果没有恰当的范畴,研究者就需要创造出新的名称。具体操作如下:仔细分析资料中的原始语句,将与研究主题相关的语句加以概念化。采用Nvivo11.0对原始资料进行分析,首轮分析得到431条对本研究有价值的条目,通过逐步的、连续的简单“概念化”到完全上升为概念,共计得到56个概念化编码。接下来进行范畴化,通过将概念进行范畴化处理,最后共得到11个初级范畴(见表1)。

其次,在开放式编码的基础上进行主轴编码,主要目的是将各自独立的、分散的、割裂的初级范畴在不同的面向、层次上进行归类、整合,建立主范畴,以对所研究问题形成更精确、更复杂、更深入的认识。在详细对比、分析、综合的基础上,将11个初级范畴凝练为5个主范畴:①异质性资源可以作为一个主范畴,命名为环境力量;②情绪体验、内心领悟和现实需要,这3个次要范畴形成一个主范畴,命名为服刑人员自觉;③积极的人性观、专业储备、可接近的正面权威和助人者特点,这4个次要范畴形成一个主范畴,命名为矫治民警品质;④矫治策略和矫治目标,这2个初级范畴形成一个主范畴,命名为影响力;⑤稳定的情感联系作为一个主范畴,命名为矫治关系(见表1)。

表1 开放编码过程

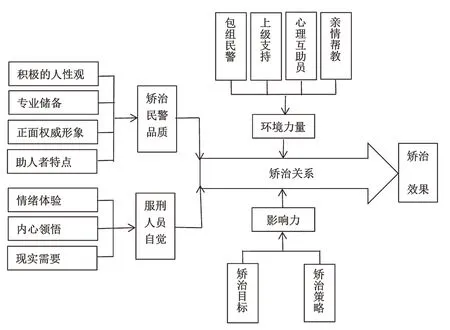

再次,选择性编码是编码过程的第三个阶段,核心任务是通过对现有范畴进行全面系统的分析,找到一个核心范畴,将研究的重心不断集中到与核心范畴相关的编码上,这是整合和完善理论最重要的步骤,主要目的是针对核心范畴系统地进一步说明其与其他范畴的关系,同时也检验是否仍有无法完整说明的部分,需要补充资料或进行更深入的研究,最终在此阶段形成一个过程理论模型。本文通过对5个主范畴进行全面统整,提出“权威影响力”这个核心范畴。与一般的心理治疗不同,监狱中针对服刑人员的心理矫治过程是权威影响力实施的过程,其中矫治关系是促成好的矫治效果的关键因素,关系的维持贯穿始终,心理矫治民警具备的品质是关系建立的前提和产生良好矫治效果的前置因素,服刑人员自觉是内在驱动因素,影响力和环境力量是外在驱动因素,各因素共同构成心理矫治效果的影响因素模型(见图1)。

图1 影响心理矫治效果的共同因素相互作用模型

最后,进行理论饱和度检验,本研究中留存1/3的访谈资料不做分析,其中既包括服刑人员的访谈资料又包括心理矫治民警的访谈资料,作为决定何时停止采样的鉴定标准。经检验,新数据中没有发现新的概念和范畴,研究理论达到了饱和状态,结果符合所建立的心理矫治效果的影响因素模型。

四、心理矫治效果共同因素的作用机制探析

(一)矫治关系——关键作用

矫治关系,是指在心理矫治过程中,心理矫治民警和服刑人员之间建立起来的关系。在心理治疗共同因素研究中,治疗关系对心理治疗效果的影响最为肯定,来访者对治疗关系的评价对心理治疗效果预测力最强,Bordin用工作同盟/治疗关系来表示治疗师和来访者之间的关系[18][19]。本质上,治疗关系主要的成分包括:(a)治疗师和来访者之间的联系;(b)关于治疗目标的一致性;(c)关于治疗任务的一致性[20]。

治疗关系与矫治关系有密切的联系,但不完全相同,矫治关系所包含的成分更为复杂多样,矫治关系对专业人员的要求更高。矫治关系除了具备治疗关系的成分以外,还包含特殊的成分,具体是指在矫治关系中还要让服刑人员产生一种不是亲人却胜似亲人的感受,类似于“自己人”关系,有研究提出,用“自己人”来表达监狱民警和服刑人员之间的关系是不恰当的。实际上,这里的“自己人”是一个纯粹的社会心理学术语,也更符合中国人的心理需要[21]。“自己人”最初由“自家人”发展而来,强调一种关系上的信任,用来表达对方是否可以信任,是否为自我边界之内的人员,这个自我边界起着区别内外的作用,也是“外人”与“自己人”相互转化的门槛[22]。在日常生活中我们常用“自己人”来表达“信得过”“靠得住”“放心”等,如果是“自己人”意味着可以谈自己的心事,也期待能被特别关心,享有特别的好处,对“外人”通常要保持距离,不暴露内情,没有特别的联系。“自己人”关系是在以“关系”为主导的东方文化环境中产生的一种独特的人际关系,心理治疗的关键是治疗师能够与来访者建立信任的治疗关系。对于中国当事人而言,治疗师让他们感到自己是“他们中的一员”才能得到信任和合作[23]。从服刑人员的角度来看,他们期望与矫治民警建立稳定持久的情感联系,矫治民警既是可以信任的、具有专门知识的、可以帮助自己解决问题的专业人员,又是能够在情感上给予自己关心和支持的人。在访谈中发现,矫治民警多次强调“像家人一样的关心”“对他们的生活上的关心”,服刑人员一再提到“为我着想、为我好”等概念。

有效的矫治关系是富有建设性的关系:一方面,关系本身具有矫治的作用。良好的矫治关系可以诱发服刑人员多方面积极表现,在良好的关系中,服刑人员会试图“取悦”矫治民警,无意识地希望保持、增加民警对自己的好印象。建设性的矫治关系本身也可以使服刑人员获得积极的情绪体验,增强他们的自尊感。另一方面,矫治关系是其他改变因素发生作用的“传送带”和支持物。在矫治过程中,矫治民警协助服刑人员对自己和自己的困难深入地分析并给予指导和支持,确定行为目标及目标的实现程度取决于双方建立的情感联系。简言之,良好的矫治关系是矫治民警实施影响力的重要途径,可以说矫治关系是一条高效率的“传送带”,给其他改变因素提供了强有力的动力支持。

(二)矫治民警品质——前置因素

矫治民警品质,是指为建立良好的矫治关系,心理矫治民警应当具备的前提条件或因素。积极的人性观、专业储备、正面权威形象、助人者特点是建立良好矫治关系的条件。积极人性观是指对服刑人员的再社会化持乐观态度,相信他们可以改变,可以以一种适应的、积极的、有效的方式重新融入社会,即相信他们同样是“一种正在成长中的存在”[24]。专业储备是指作为一名助人者应具有的专业积累,如专业的理论与技术等,需要注意的是,作为心理矫治专业人员除应当掌握心理治疗的理论与方法外,还应当具备法律、刑事执行政策、监狱学、服刑人员心理等方面的知识。正面权威形象是指服刑人员所看重的心理矫治专业人员的个人正面形象,如是否平等对待服刑人员,是否清正廉洁、克己奉公,是否具有高尚的品格、乐于奉献的精神等。

通过对访谈资料的分析发现,在监狱环境下,建立良好的矫治关系的过程中,心理矫治民警所接受的专业训练得以发挥作用是以个人的正面权威形象为前提的,服刑人员首先以道德的、人民警察的标准来审视心理矫治民警。鉴于心理矫治专业人员特殊的人民警察身份,服刑人员对心理矫治民警要求更高,他们不仅要有高水平的专业能力,还必须在日常的工作生活中做“道德的标杆”。这是因为在心理治疗过程中,信任是双方建立有效关系的必要因素,治疗师和来访者在某一特定的时间、特定的地点、特定的情境下建立起高度关注的关系,除此之外,双方不再有其他的交集。相反,心理矫治民警和服刑人员的关系则更复杂多样,二者既可能是管理者和被管理者的关系、助人者和求助者的关系、教育者或受教者的关系,抑或是家长和孩子的关系。另外,心理矫治民警的正面权威形象具有强大的教育、榜样的作用,心理矫治民警的个人价值观、态度、行为方式会对当事人产生示范效应,这种正面的力量可以对服刑人员形成一种规范、约束和引导作用,心理矫治民警的正面权威形象有利于和服刑人员的家属建立关系,赢得家属的配合和支持,形成矫正合力[25]。

(三)服刑人员自觉——内在驱动力

自觉是人区别于动物的一种固有天性,是人所具有的认知能力及在认知基础上的领悟能力。服刑人员自觉是指在心理矫治过程中,在专业人员和其他外在力量的作用下,个体所形成的认识自己和改变自己的动机,并自觉做出改变的心理准备状态。运用扎根理论研究法对访谈资料进行深入分析发现,当个体表现出了感激、愧疚、羞耻、感动、依赖等一系列的情绪体验,希望改变和正视内心的需要(如减刑、自由等)时,往往是心理矫治专业人员对服刑人员施加影响的最佳时机。被访谈的服刑人员在心理矫治的过程中,大多表达了对家人的负疚感,这种负疚感源于我国根深蒂固的家庭文化。随着经济社会的发展和市场化改革的深入,我国城乡家庭生活经历了巨大的变革,但仍保留了某些传统特征,如牢固的家庭纽带。在我国,家庭一直是社会结构的重要组成部分。杨国枢认为,中国人的社会取向主要包括四个次级取向,即家族取向、关系取向、权威取向及他人取向,其中家族取向强调的是家族的延续、和谐、富足及荣誉[26]。个人的荣辱与家庭的荣辱密切相连。因此,当个体因犯罪必须与家人分离时,会产生强烈的负疚感和补偿动机。

良好的心理矫治效果需要内因和外因的相互作用,矫治目标和矫治方法、策略是服刑人员转变的外因,服刑人员自觉是发生转变的内因。服刑人员的犯罪行为是在错误的认知支配下所表现出的行为,所以在心理矫治的过程中要使服刑人员对自身行为有一个较为客观的认识,产生“羞耻感”。“羞耻感”也是自我意识的一种表现,它是一个人谴责自己的行为、动机和道德品质的道德感情。马克思说过“羞耻是一种内向的愤怒”[27],在这种羞耻情绪的影响下,个体会摒弃其原有的错误认知,为转变打下基础。因此,在心理矫治过程中应善于发现并利用服刑人员的情绪体验为转变创造时机。除情绪体验外,服刑人员的内在自我成长力量同样不容忽视,个人自我成长是人本主义心理学人性观的基本假设和理论基石,该理论认为一个人是正在成长过程中的存在,人的最佳状态是内在的、自主的、有选择倾向的和可塑的,是持续不断的成长[28]。

(四)影响力——外在驱动力

影响是指一事物与他事物的相互联系、相互作用及其结果[29]。所谓影响力是指一个人在与他人的交往过程中,影响和改变他人的心理和行为的能力[30]。心理矫治的过程是心理矫治专业人员对服刑人员实施影响的过程,影响力是心理矫治专业人员在与服刑人员所建立的关系中,改变和影响服刑人员的能力,其显性的目标是减轻服刑人员的痛苦,帮助其适应监管改造计划,消除监狱的安全隐患。隐性的目标是消除犯罪心理,养成健康人格,提高服刑人员改造质量,降低重新犯罪率。这种影响力是服刑人员发生转变的外在驱动力。在社会学、经济学和政治学等领域,“影响力”一词与“控制”“力量”“强迫力”“干涉”及“权力”等概念既有联系又有差异,前者是一种“软性”的权力,通过告诉他人行动的理由来试图对他人产生影响,这些理由或者是对他人有利的,或者是道义上以及善意的考虑,且这些理由和考虑必须是对他人有分量的,从而影响其决策[31]。因此,影响力通过具有说服力的语言和“潜移默化”的行为来达到影响别人的目的。

通过对访谈资料的整理发现,在心理矫治过程中使用较多的策略有情绪管理、行为塑造、认知转变、讲道理、问题探析、提出明确建议等,都是直接对服刑人员实施影响的行为,这也表明东方人更希望咨询师是专家、权威,有特别的知识和经验,可以给予他们建议、指导和忠告,甚至直接帮助他们解决问题,或成为矛盾和问题的调解人[32]。岳晓东提出:“启发来询者积极思考与咨询员的适当指导相结合应是中国社会推行心理咨询的最佳模式。”[33]中华民族是一个较重现实、重理性的民族,“讲道理”本身就是一个实施影响的过程,比较符合中国文化的特点。此类观点与一些针对亚裔美国人的研究结论相吻合,研究提出亚裔美国人倾向于指导性、逻辑性、理性的咨询方式,注重解决眼前困难,现实而理性[34]。

(五)环境力量——外在因素

心理矫治的参与者是一个复合的构成,而非仅指心理矫治民警和服刑人员两方面,这一组合包括包组民警的配合、上级的支持、心理互助员的帮助及重要家人的亲情帮教,以上组合是影响心理矫治效果的环境力量。在当前的监狱管理制度下,主管部门对服刑人员实行条块分割式管理,服刑人员分别属于不同的部门,服刑人员的日常活动由所在监区和部门的管理人员统一安排,服刑人员接受心理矫治的过程需要得到监狱多个部门和相关人员的支持和配合。需要特别指出的是,在访谈过程中,心理矫治民警多次提到对于棘手的个案来说,与服刑人员建立矫治关系的整个过程需要多方面的配合,其中家庭成员是需要依靠的主要资源,甚至需要矫治民警首先与服刑人员的家人建立起信任关系,而后在家人的配合支持下与该服刑人员建立关系。

根据马斯洛的需要层次理论,服刑人员在生理需要和安全需要得到基本满足后,情感和归属需要成为他们非常关注的需求。对于服刑人员来讲,他们大多对家人怀有愧疚和补偿心理,因此来自家人的鼓励往往会收到事半功倍的效果。服刑人员与他们的家人在心理上、情感上密切相连,来自家人的态度及家人的安危等对服刑人员的情绪情感影响最为直接,婚姻变故、经济状况、亲属死亡、遗产纠纷等必然会引起服刑人员心理的突变,以致失去心理平衡,甚至突发事端。因此,在心理矫治过程中,来自家庭重要成员的影响往往使服刑人员体验更深刻,这种深层次的情感联结更容易遏制不良心理、行为的发展。此外,通过家庭的帮教可以帮助心理矫治民警更好地了解服刑人员的个性特点,使矫治方案的设置和实施更具有针对性。

综上所述,我们发现影响服刑人员心理矫治效果的部分共同因素与心理治疗基本相同,如二者均强调关系的建立,但是涉及的共同因素的成分不同,在心理矫治过程中,由于特殊的情境,加之文化、背景、人口学等因素的差异,使得影响心理矫治和心理治疗效果的共同因素不完全等同。

五、结论

社会科学研究中有很多建构理论的方法,扎根理论研究法是其中的一种,与一般的建构理论的方法不同,不是对已有的假设进行演绎推理,而是侧重对经验数据的综合归纳,根本目的是在经验数据上建构理论,研究者事先在头脑中没有任何的预设和构思,通过对原始数据的加工,逐步归纳概念和范畴,让观点逐渐从数据中浮现出来,然后上升为理论。本文运用扎根理论研究法对访谈资料进行处理时发现,心理矫治的过程就是权威影响力实施的过程,其中矫治关系、矫治民警品质、服刑人员自觉、影响力和环境力量是影响心理矫治效果的主要因素。黄光国提出社会科学中所建构出的用于描述个体或群体在其生活中所表现出来的思想和行为的“理论”本就该是“本土化”的[35]。监狱工作制度都是围绕着惩罚、监管安全、教育矫正而设计,服刑人员作为心理矫治的对象往往面临着特殊情境下的特别问题,因此,心理矫治不能完全复制、采纳心理治疗理论与技术,亦不能全盘套用心理治疗的模式,而是需要深入我国本土文化背景,充分结合监狱运行体制,摸索出适合监狱环境的心理矫治理论和方法。

本文在以往研究的基础上对影响服刑人员心理矫治效果的共同因素及因素间的相互作用机制进行了探索性的研究,这一研究有助于丰富服刑人员和心理咨询/治疗研究的文献,还可以反映出在心理矫治过程中对矫治效果起作用的共同因素是如何运作的,为下一步定量的验证性研究提供了前提。然而,该研究也存在局限性,如在对访谈数据进行编码的过程中可能存在一些主观因素,如前因效应、选择性记忆和表达性差异等,为了消除运用扎根理论研究法中的主观因素,在未来研究中可以考虑由多人进行编码,通过考察归类一致性系数,即通过比较不同的编码者独立分析同一材料的结果的一致性程度来提高研究的信度。