近代城市山水风景公园化:认知、营建与事功

2021-07-02毛华松王雪纯吴映华夏

毛华松 王雪纯 吴映华夏

19世纪末,“内部本土小农经济解体、资本主义萌芽产生,外部西方列强入侵所带来的工业革命成果以及各种外部思潮涌入”[1],成为晚清中国城市化主要动因。城市营建也从“以城墙宫殿衙署、庙宇闾里、街巷市肆为主要内容,礼制思想、阴阳堪舆、营城制度等成为城市规划知识主体内容和术语体系”[2]的古代特征,转化为“服务于市民的经济城市”[3]导向,推动了近代城市自治进程。1928年国民政府颁布《市组织法》[4]和《特别市组织法》[5],通过立法形式进一步推动了城市自治,以马路、公园、商埠等引领性内容的市政建设得以全面推进,相应的新思想、新生活也成为近代城市大众生活、审美转型的重要推动力。其中,“公园”作为近代市政计划中重要的舶来品[6],因其“有益于卫生、有益于民智、有益于民德”[7],又具公众性、平民性、开放性以及功能性的特点[8],在近代城市中大量建设。且在人口增加、公园数量及规模局促的背景下,公园建设扩展至包括邑郊风景在内的山水风景资源。在此过程中,古代官府、乡绅出于大众游赏、社会教化、风物振兴等目的建设的邑郊风景[9],形成了何种新型认知,其营建有何特别之处,产生了哪些影响,是反映近代山水风景变迁的重要线索。

基于厘清近代山水风景公园化的认知、营建与事功的研究目标,本研究通过对近代城市化及市政建设发展的基础分析,并以较早开启山水风景公园化的武汉、广州、南京3个城市为主要对象,从山水风景公园化的景观审美与资源转化、空间特征与要素类型、历史贡献与后世影响3个方面,解析近代山水风景公园化的历史特征。

1 近代山水风景公园化历程

1.1 市政改革背景下的近代公园建设蓬发

近代公园作为一种新型公共空间,“实为西方公园文化跨文化移植的产物”[10]。已有研究表明,近代公园的开辟可分为3种途径:租界主持兴建的租界公园、开放的私园和由地方当局或精英集资兴建的公园[11]。戴一峰指出这三者构成近代公园“萌生、发育和成长”[10]的3个阶段,其中租界公园的示范与刺激、私园开放中的社会精英觉醒和市政公园建设中的城市自治精神,反映了中国近代公园文化的变迁历程。民国各地城市政府为使日趋复杂的都市生活变得合理化,颁布了包含街道系统、交通及运输系统、公园计划、地区区划以及都市修饰等内容的市政计划。且在“解决采用工厂制度带来的公安、卫生、交通、消防问题,谋求一些关于市民福利的事业,表现政府建设的能力”[12],“引起人们的爱国之心,促进共和”[13]的目标下,公园建设被视为“文明装置”的观念得以普及,兴办公园也成为重要市政工程之一。建设公园的城市和公园类型、数量增速快,进入“中国公园大发展的时期”[14]。建设公园的城市,逐渐从上海、天津、青岛等沿海开埠城市,拓展到武汉、重庆、成都等内陆城市;还呈现出多层级的发展趋势,从城市中心向城郊县城甚至乡村延伸,如南昌城郊顺外村游乐园[15]、浙江绍兴孙端镇上亭公园等。公园类型逐渐丰富,衍生出具有教育功能的动植物园、具有纪念性质的中山公园、强调健康和卫生的森林公园等。至1937年国内公园数量已达400余座[11]。

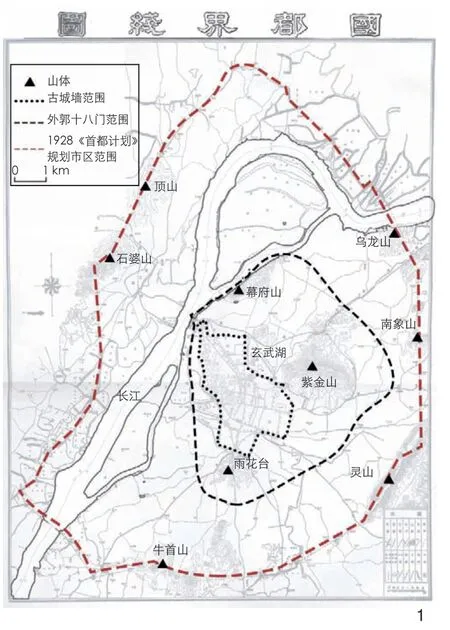

同时随着城市自治边界外扩和公园数量、规模与城市化进程的不匹配,近代公园建设呈现从市内向市外拓展的趋势。中国近代城市自治区域边界的划分一直在“中央政府的赋权”影响下,逐渐从州县治城向更广阔的城外农村和山水风景发展。杨宇振结合清末新政以来中国省市县划界的过程,指出自第一次鸦片战争到19世纪末开商埠和租界建设,“在小农社会的地景中强迫性插入移植来的西方现代景观”以及自19世纪末到20世纪20年代各地自开商埠的典型增量变革,“加速改变了古典中国城乡一治的结构”[16]。城市自治的边界划定,也从光绪三十四年(1908年)民政部《城镇乡地方自治章程》规定的“府、厅、州、县,治城厢地方为城”的城厢、商埠为主,转向20世纪20年代各大城市“市之脱隶于县”的城进、乡退过程。如1921年广州由省政府赋权,从番禺县和南海县的行政区域中剥离出来,其编制的《广州市区域图》中的拟定区域已包括河南之地和城北风景区;1927年南京定为首都后,在和县乡管治6轮博弈中,终把城市边界从原有城厢扩展至外郭十八门范围,加上东北的幕府山、乌龙山和西南面的上新河、大胜关[17](图1)。由此,不少城郊自然优美、人文深厚的山水风景,进入了市政计划的内容,并在城内公园“游人倍多,几无容足之地”[18]、“僧多粥少,实有未能普惠之感”[19]的社会背景下,成为市政计划与实践的重要场域。

图1 南京1928年划定市区界限与古城范围对比[21]Comparison of the urban boundaries set for Nanjing between 1928 and the ancient city[21]

1.2 近代山水风景公园的融入与发展

在近代城市转向和西方“花园城市”“田园城市”理论影响的过程中,山水风景公园化不仅在建设上呈现从城内走向城外的趋势,且在规划上表现为从个案到系统的过程。其中在城市管治划界大变革中,公园建设范围从原有城厢、商埠边界得以拓展,带动了城郊山水风景的公园化进程。如南京城,自宣统己酉年(1909年)两江总督端方首建公园“绿筠花圃”(又称“江宁公园”)和20世纪10年代南洋劝业会开建玄武湖公园,嗣后由江苏督军齐燮元开辟秀山公园(1923年)、鼓楼公园(1923年)[20]。到1928年《首都计划》提出“雨花台、莫愁湖、清凉山等处,古迹所存,游客颇众,宜即将该地辟为公园”[21]。又因应对“南京现有公园,为第一公园、玄武湖公园、鼓楼公园、秦淮小公园等,类皆规模狭小,设备未周,而又皆限于一隅,不能遍及于全市”[22],山水风景被全面纳入市政计划之中,玄武湖公园(1927年)、秦淮小公园(1928年)、莫愁湖公园(1928年)、清凉山公园(1930年)、鸡鸣寺公园(1930年)、白鹭洲公园(1929年)等依托山水名胜的公园因此建成。其他城市依托山水风景建设的公园也在此时期增多,如昆明7座近代公园中,有3座公园依托城市山水风景而建[23],即翠湖公园(1918年)、圆通山上圆通公园(1927年)和龙泉山五老峰的龙泉公园(1930年);广州9座近代公园中,基于山水建设的有3座[24],分别是越秀公园(1923年)、海珠公园(1926年)、白云公园(1931年)。由此可见,在20世纪20年代山水风景公园化成为全国性趋势。

同时随着20世纪20年代“田园城市”(Garden City)规划理论的引入,山水风景成为各大城市市政计划中“花园都市”“田园都市”目标的重要组成。相应的认知也从山水个案的风景审美、文化价值转化到区域的生态系统、开放空间组织等方面。如孙中山先生在《建国方略》中提出将广州建设为“花园城市”(Garden City,即田园城市);武汉市政委员会提出“街衢道路住宅与夫一切建筑工程,一以艺术善美之精神调和之,不泥于中西、不限于新旧,实现一理想中之花园都市”[25];《昆明新市区建设计划》中提出构建田园化都市的设想[26]等。体现出山水风景在都市计划上由局部点缀建设到整体山水营建、功能定位由单一向多元转化的发展趋势,为当时的城乡一体化提供了方向。

2 认知

近代之前,中国传统城市的建构可以看作大型的山水改造实践,山水与古代城市实际上结合为一个巨大的空间[27]。到了近代,随着城乡关系变迁,山水风景首次从一体化的城乡风景格局中分离出来,作为个体单独规划,成为维护城市生态、建设公共活动空间的载体。其公园化和一般市内公园一样,是国民政府为有效控制城市化的社会及物质结果,以及在多元文化碰撞下进行的园林风格尝试及本土语言探索[28];但是与一般公园建设基底不同的是,山水风景具有生态、文化与经济优势,同时也是民国市政当局城市扩张的重要利用区域,被认为对城市的整体空间格局与社会环境均有效用。

2.1 优势的公园建设资源

因山水风景资源具有史迹较多、风景优美、历史悠久,建设为公园具有经济性高、可达性强等特点,众多的民国学者或市政研究者将史迹、旷野、自然的遗迹、面积广大的名胜、市外具有林木或近山近水的区域、森林等城市山水风景视为公园的重要选址。孙科《都市规划论》(1919年)、董修甲《市政新论》(1925年)、杨哲明《现代市政通论》(1929年)、陈植《都市与公园论》(1930年)以及莫朝豪《园林计划》(1935年)等相关著作中,都进行了山水风景资源评价与建设意象的表达。1)森林、旷野和市外近山近水:“森林的益处甚为广大,如调节风雨,御旱防潦,国土赖以保安。林木青翠,可欢娱心境……又能清新空气,美化城池……市外附近之地,设广大之园林,犹以近山或近水者为宜”[29],“市外天然公园者,系就市外各方二三里远近之间,有林木或山水之处”[13],“旷野、森林等物须严定法律,加以确切的保存和开垦,以增加园林的面积”[18]。对应此意象,1931年《南京市森林公园计划书》提出在城郊开辟森林公园,1929年《广州市工务之实施计划》将白云山定义为森林公园,1933年《广州市公园分配计划》[30]在城西郊大坦沙开辟大坦公园、在白鹤洞石狮头开辟白鹤公园、在城北郊黄浦乡大石岗开辟黄埔公园、在城南郊五凤村漱珠冈设漱珠公园等。2)名胜和市内近山近水的区域:“我国立国最久,史迹尤多,如能善为开放,则足济公园数量缺乏之弊也”[6],“一切自然的遗迹,多属风景清雅,或具有历史文化的幽胜……或择其面积广大的名胜,加以整理,制作公园,……又如近水的地方,更可以开辟作泳池”[18],“如有天然形胜之处则更好”[31]。针对此类意象,1923年《汉口市政建筑计划书》[32]提出在后湖的山体(姑嫂树、岱家山)和沿江地带开辟公园,1926年《南京市政计划》对于玄武湖、清凉山整体进行公园建设,1929年《武汉特别市之设计方针》将蛇山等区域纳入公园规划。

2.2 城市景观系统的重要组成部分

“田园城市”的近代理论引入和规划探索,影响了山水风景从传统礼制、风水的取向转化为生态、生活乃至产业依托的认知转变。孙中山在《实业计划》构想广州建设提到“花园都市”时说:“广州附近景物,特为美丽动人,若以建一花园都市,加以悦目之林圃,真可谓理想之位置也”[33]。近代市政学者张维翰于1925年提出昆明是最接近“田园化的都市”,其理由为:有天然风景;四周都是田园;气候温和;市民多喜种花为业[34]。1929年成立的国民政府首都建设委员会在对南京的规划讨论中提出:“首都山水园林之地均应规定为首都之大小中心点,就其形势分别改善以作市民游览之地,使首都可成我国第一‘田园都市’。”[35]国立第一中山大学陈训烜教授在《都市计划学》[36]之都市公园一章中,提出“安排于市集四周之适宜地点”建设近郊大园林,并提出用大道(boulevards)及林荫大道(avenues),“前者用于围绕城厢,以联络诸大园林,后者则分布从诸大园林伸进于都市之心,籍以造成所谓园林系统(park system)”。可见山水风景在近代田园城市理论的引入和实践中,已融合到城市系统的公园体系之中。1945年,国民政府颁布的《收复区域城镇营建规则》中的绿地规划“城镇之绿地带不得少于建筑面积之两倍,原有绿地带绝对保留,四郊之农业地带尽可能引伸入区域之内”[37],更是体现了对包括山水风景在内的开放空间体系化认知的法定化。

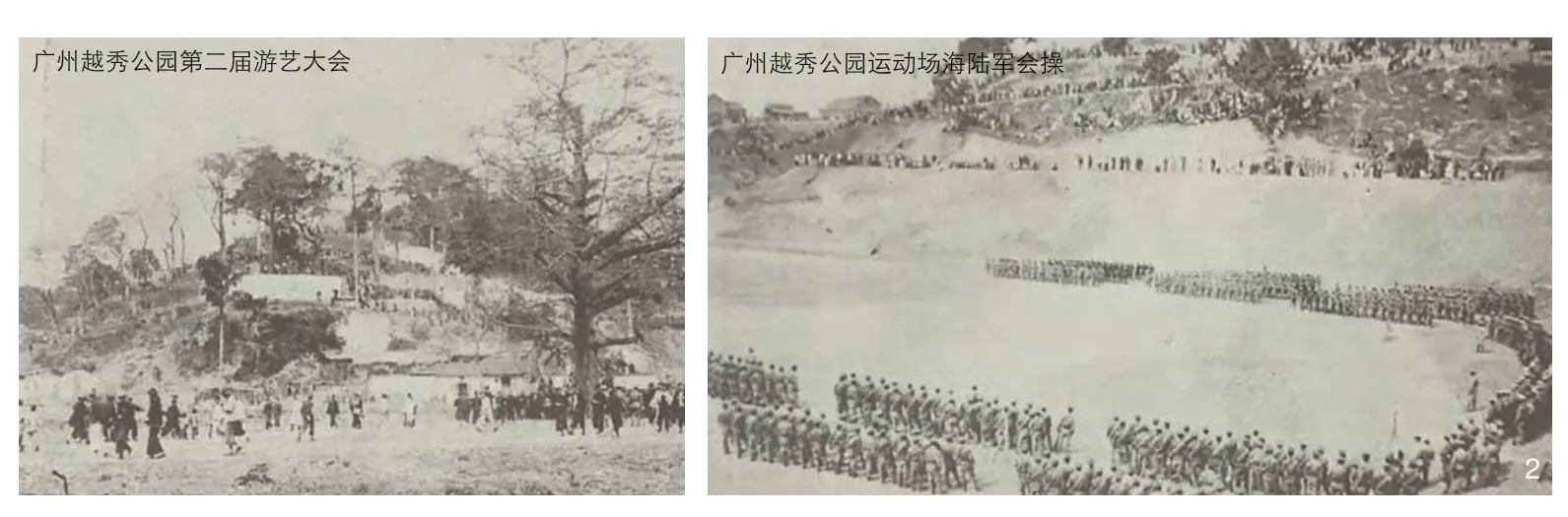

同时山水风景因其面积相对广大,也在近代城市市政建设过程中,作为“公园+社区”的“模范住宅区”的重要依托。包树芳认为以郊区住宅建设视角解读田园城市是近代“田园城市”思想在中国实践的一个方向[33]。典型观点如民国广州市市长林云陔于1928年提出的“择一有园林风景之空旷地区,建筑马路住宅,多留空地,以作园圃。盖混山林城市而为一,使市民于都市便利之中,得享田野清逸之乐,此外更有所谓田园市郊者,则非自成一市于大都市近郊兼有乡野风趣者”[38]。而早在1923年,孙科在广州观音山公园的实践中,就践行了这样的设想。根据1923年《道路月刊》刊登的《调查:广州开辟观音山公路计划》和1924年《浙江道路杂志》刊登的《拟定开辟广州观音山公园及住宅区详细办法》一文的内容来看,以公园建设为环境依托,带动周边住宅的建设,回报市政道路与设施建设和提升城市精神,是观音山公园(即越秀公园)建设的系统效益(图2)。

图2 1927年《图画时报》所载广州越秀公园集会照片[39]A rally in Guangzhou Yuexiu Park in the Picture Times in 1927[39]

可见,山水风景公园化认知,从充裕大众舒适美丽的居住环境、教娱一体的公园空间,到重组城市景观格局,都起到了一般公园所无法比拟的作用。同时侧面体现出中国近代城市建设者在本土语境基础上接纳引入西方文化的新认知,是对传统山水城市的再思考。

3 营建

3.1 师法自然的造景手法

山水风景公园化强调对自然基底的留存,充分利用山水资源,在展现天然景物的基础上,兼容近代公园所必备的新形态和新功能。因此在规划布置、景点规模、景点风格及功能属性上,与追求“虽面积狭少之地也要使游客有兴游不倦之慨”[18]的一般公园存在明显区别。

在规划布置上有人工与天然的迥异。市内公园“全用人工造成,须有美术观感,以引起游客兴趣”[13];而基于天然风景的公园则不用过多修饰,营建的方式基于风景的不同而有所变化。对于山景,“顺其原来趋势,再种以稀疏的树木于其间以调节风景”[18],如越秀公园的营建过程以登山道路的完善为主,其次是整理绿化,铺妥草地235 m2,植树325株,修剪大小树木968株[40],再沿步道点缀亭台石凳等休憩设施和纪念建筑。对于水景,“河川之旁,应点缀以花树;池塘之间,应放置片舟多艇以为游客行乐;清泉附近,布置凳椅为听泉和休息之用”[18],如玄武湖公园充分利用湖面水景展现疏朗自然的景观风貌,完善环湖马路和内滨湖路等游园道路系统,添置行道树及花坛,开展游船、钓鱼多种活动,并栽植樱桃、菱角作为公园的副产物。对于林地,则以打造风景林为主,分区栽植林木果树,在风景佳丽处间植观赏树与常绿树,再完善休憩设施,并于“林间平旷之地,建设游戏场与运动场”[22]。此外,白云公园、秦淮小公园、白鹭洲公园等也都表现出依托山水空间整理花草、铺筑园路,沿路点缀亭台的造景手法。

在景点布局上有密集与疏朗的不同。市内公园应尽多地布置“各项建筑物如音乐亭、喷水池、假石山等” ;而改造天然山水风景时,“各项建筑物虽不在多,而所辟道路,当使有美观而绕兴味”[41]。在景点风格上有规整壮丽和清幽雅致的对比,市内公园“布置宜整齐,装潢须美丽,务以能状观瞻而动美感”,山水公园则“灵活清雅,宜求雅致”[42]。

3.2 开放多元的功能空间

在公园功能上,山水风景公园与市内一般公园亦有差别:通过保护开发历史古迹,延续更新山水风景原有的一系列游赏功能;并因地制宜植入各类新型公共空间,以补充运动、教化、娱乐等功能。因此相较于市内公园“修养、保健、运动、防灾、教化、国防、经济以及美观”[43]的效用更胜一筹。

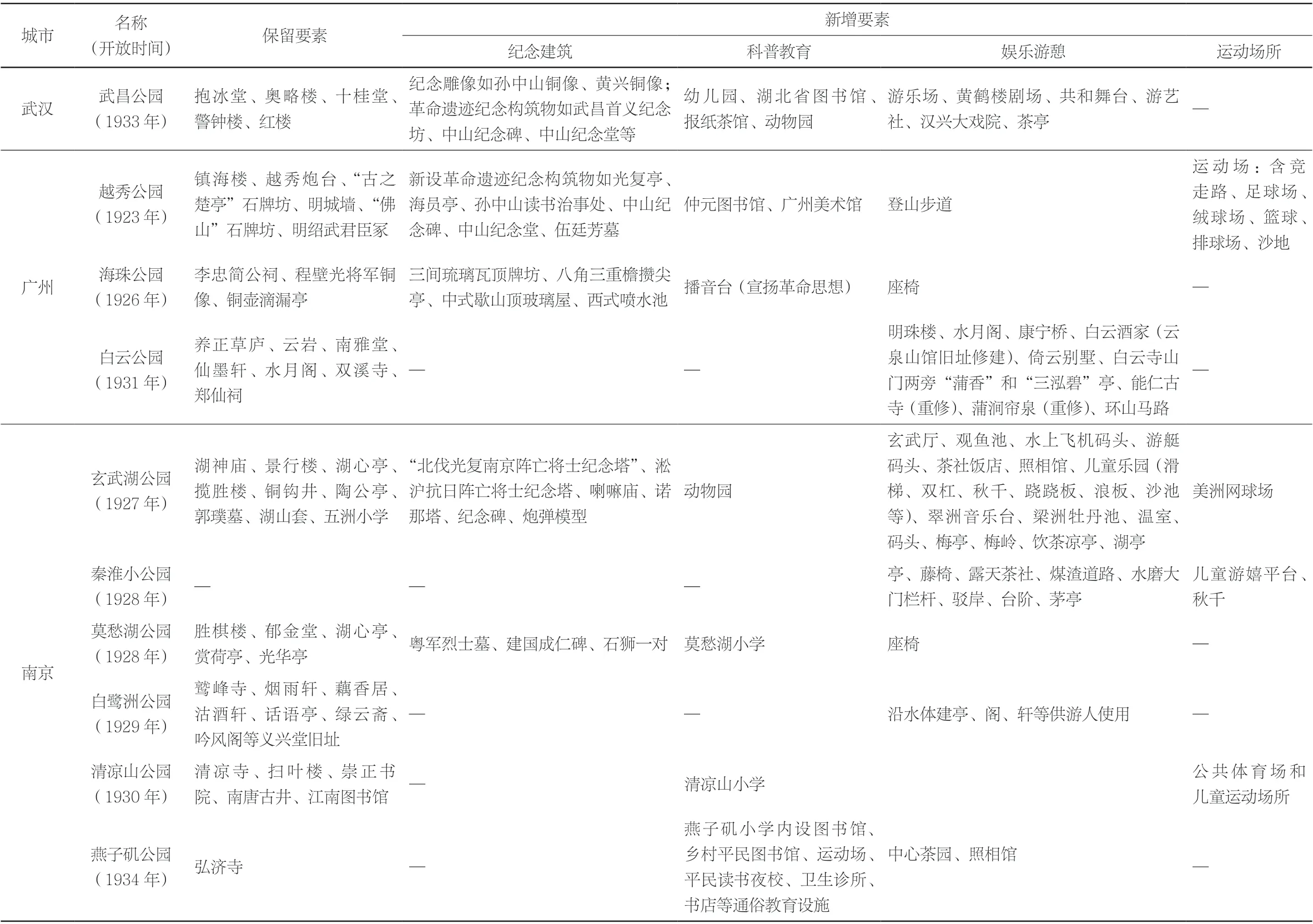

山水风景的古迹名胜和浓厚的文化氛围作为公园的选址依据和建设优势,在改造时多数保留了顺山势或沿湖畔而建的寺庙祠堂、书院贡院、纪念建筑、亭台楼阁等要素,从而延续并更新山水风景历史上已具备的祭祀游学、“序贤”“礼教”等功能。根据武汉、广州、南京城市山水风景公园建设情况(表1)可看出,5座公园都对古寺进行了修缮并开放,如白云公园能仁寺、白鹭洲公园鹫峰寺、燕子矶公园弘济寺、玄武湖公园湖神庙等;2座公园保留了书院与贡院的文化氛围,如莫愁湖公园修缮了胜棋楼、郁金堂等建筑;清凉山公园保留了崇正书院、江南图书馆。原有要素在公园化时不仅得以保存,部分古迹在开放后还实现了新旧功能转换,如武昌公园将抱冰堂开放为市级和省级会议的会场,越秀公园镇海楼在1931年作为博物馆对外开放。这些古迹的保留开发使得城市山水风景公园化的功能进一步丰富。

由于民国政府对“鼓民力,开民智,新民德”和民众“平等、自由、博爱”的重视,不仅科普教育、娱乐游憩设施和纪念建筑成为公园所必备的要素,还出现了运动场所这类新型公共空间(表1)。在科普教育方面,海珠公园曾于1929年承办古物陈列展览,园内还设播音台以进行新思想的宣传教育;玄武湖公园中建有花卉温室、翠洲音乐台,举办了数次菊花展,邀请交响乐团在园内演出。在纪念建筑方面,武昌公园新增了中山纪念堂、中山纪念碑、革命纪念馆、黄兴铜像等,越秀公园同样新增了中山纪念碑、中山纪念堂在内的6处纪念建筑;玄武湖公园中设有淞沪抗日阵亡将士纪念塔、炮弹模型、莲华精舍及诺那塔等。在运动场所方面,越秀公园、清凉山公园及玄武湖公园均有开辟运动场。

表1 近代武汉、广州、南京城市山水风景公园建设情况简表[20,24,44-46]Tab. 1 Scenery park construction in Wuhan, Guangzhou and Nanjing in modern times[20,24,44-46]

可见,山水风景公园化凭借天然山水资源的优势,通过道路系统完善、新型公共空间植入,以延续并强化游赏功能、保留并美化生产功能、新增并丰富休闲娱乐功能。相比于市内公园,山水风景公园化营建在延续山水格局基础上,以师法自然与开放多元并置的手法,完成了符合社会需要、时代精神的功能形态转换。

3.3 公园系统的规划建设

随着“田园城市”的近代理论引入和规划探索,和山水风景在城市生态、生活乃至产业依托的新认知发展,公园和广场、林荫大道等新要素一起组成的公园体系、绿地系统,成为近代山水风景融入城市的规划途径。

以南京为例,1928年的《首都计划》规划兴建五大公园与五大名胜,并首次提出沿秦淮河和城墙内边建“林荫大道系统”,“使各公园虽分布于各处,实无异于合为一大公园”(图3-1);而实际建成的以中山北路、中山路、中山东路为主的林荫大道,全长12 km。1931年《南京市森林公园计划书》提出利用市外群山构筑森林公园系统。1948年的园林工作纲要进一步提出建立“健全之公园绿地系统”,其形式有“绿面及绿带或组成环绕系统或组成放射系统或组成环绕放射混合系统”[47],将公园系统形式具体化。同时期的广州,1933年的《广州市公园分配计划》提出规划利用风景及古迹名胜,在全市东南西北中各区共30所公园(山水风景型有16处),构成环形系统(图3-2);同年的《广州市城市设计概要草案》提出用林荫大道将城内基础设施相连,并在《不准建筑骑楼马路表》一文中,列明广州已有林荫道27条,其中广卫路、广仁路、吉祥路和应元路、越秀北路等皆位于已建成公园附近,进行全段植树美化[47]。在武汉,1929年《武汉特别市之设计方针》规划在三镇依托各自山水体系打造公园系统(图3-3);1929年《武昌市政工程全部具体计划书》中依托山系的公园为蛇山公园、螃蟹甲公园、凤凰山公园、梅亭山公园、洪山公园,依托水系的为莲花湖公园、栏水庙公园、野鸡湖公园、卓刀泉公园、沙湖公园、陈家河公园、青山港口公园,将山景和水景共同构成公园系统。并借鉴美国模式,结合汉阳的自然山体、湖泊和汉口预留的10处大公园用地,通过公园道(parkway)来联系大公园[50]。

图3 南京、广州、武汉近代城市山水风景公园化的特征The characteristics of landscape parks in modern cities of Nanjing, Guangzhou and Wuhan3-1 南京[21,40]Nanjing[21,40]3-2 广州[24,48]Guangzhou[24,48]3-3 武汉[41,49]Wuhan[41,49]

4 事功

山水风景公园化将传统的山水形胜赋予了近代市政功能,不仅保护了城市中的自然风景名胜,也为城市提供更多的公共资源,优化了城市的社会环境。它既是近代“田园城市”理论的实践载体,也可为当代“公园城市”的建设提供借鉴。

4.1 公共空间资源类型的丰富

山水风景公园化为城市提供了“市外庞大而野趣”的公共空间,承载游览、散步、消暑、泛舟、休憩、研学、野餐等多种市民公共活动,并兼具一定生产功能,为城市赋予新的活力。如玄武湖从被视为“徒供骚人墨客,追怀金粉南朝兴亡旧事的地方”,成为“首都唯一游览散步之地……有小划子可以荡漾波心,有新筑物可以坐立,有茶舍可以吃茶……每当春夏之间,游人最盛。如画江山,充满着新活的气象”[51],“在该处晚餐,钟山明月倒影入湖,月色湖光,晶莹朗澈,扁舟容与,如置身广寒宫中”[52](图4-1);同时新辟出的乳牛场为改良畜种、经营畜牧事业做出贡献[53],也有市民前往进行研学、写生[54]活动(图4-2)。而广州白云公园也是中山大学林业课程实习的场所(图4-3),且部分园中建筑在实习期间供师生借住[55]。

图4 近代城市山水风景公园中的民众活动Public activities in modern landscape parks4-1 玄武湖泛舟[52]Boating in Xuanwu Lake[52]4-2 玄武湖写生[54]Sketching in Xuanwu Lake[54]4-3 白云公园森林[55]The forest of Baiyun Park[55]4-4 秦淮小公园灯市[56]The lantern market in Qinhuai Small Park[56]

4.2 自然资源与历史遗迹的保存

由于近代城市转型与工业化的发展,都市“人群聚集、商场林立、房屋栉比、交通频繁”,用地的需求增加,故而“常有老年茂林或先代遗迹,每以工厂及住宅之建筑而毁弃”[45],对山水风景破坏极大。通过公园化,使得城市山水风景得以保存,如南京的秦淮小公园的修建解决了秦淮河日渐淤塞的情况,沿河设灯市展览[56](图4-4),也使此自古以来的有名胜地及其繁华盛景得以保留;广州白云公园修复名胜古迹、实施造林工作使得原本被破坏的能仁古寺、蒲涧帘泉得以修复等。时至今日,武汉、广州、南京的众多城市中依旧保留了民国时期的绿地属性,武昌公园、越秀公园、白云公园、玄武湖公园、燕子矶公园、莫愁湖公园等由近代山水风景改造而来的公园,园中的名胜古迹或经过战乱与时间侵蚀,但由于其原本的公园性质,在中华人民共和国成立后得以修复,支持了城市历史资源的保存。

4.3 城乡分治背景下的近代“田园都市”实践

近代以来省市县划界的过程加速改变了中国城乡一治的结构,“市之脱隶于县”的城进、乡退过程事实,带来城市自治政府对赋权范围外农村用地的管理权丧失,以及随之而来的关注度降低。虽有尝试“田园城市”理念,倡导“农村都市化才是近代农村,都市农村化才是最新都市”[57],但事实上基于传统农业社会、城乡一体基底的山水生产生活与礼制信仰关系的风景体系,已转向为生态、健康、文明等近代市政思想下城市管治范围内的部分个体山水案例新功能考量,联系它们的也从礼制、风水审美格局转化为实体的林荫道、公园道。

但近代公园系统和绿地系统的建设,客观上也探索了城市化背景下的开放空间、生态网络的体系建构,也为后世的城市发展预留了良好的历史资源和发展空间。如20世纪30年代广州实际建成的林荫道、南京实际建成的环城悬铃木林荫大道将公园系统性连接起来,成为近代重要的城市景观之一;广州的越秀公园、白云公园附近模范住宅区的建设,也初步实现了“田园都市”的设想。而武汉的公园系统规划方案中的沿湖为面、沿山为带、沿江为线的规划,虽然未能全部落实,却也反映出对“花园都市”“田园城市”等城市规划理论的本土化探索。同时,得益于上述规划思想和初步建设,这3座城市公园系统在当代城市建设过程中,依旧是城市景观系统的重要组成部分。

5 结语

在近代特定历史背景下,作为优越的公园建设载体和城市景观重要组成部分[58]的山水风景,伴随20世纪20年代城市扩张,其公园化进程得到发展,丰富了城市公共空间的类型,实现了自然资源和历史遗迹的保存,奠定了后续公园系统建设的基础框架。此外,从设市之初限于城厢内公园建设,到市域边界扩大后的城周山水风景系统规划建设,近代山水风景公园化过程首次在城乡分隔语境下开启了公园系统的实践。虽然和中国古代城乡一体下的整体性视野上有所退步,却是当时“田园城市”理想的积极实践。

目前中国的城市化速度仍然只增不减,对于山水风景格局的潜在影响依旧存在。在践行生态文明的当下,探寻城市建设与山水风景和谐共融方尤为紧迫。笔者研究近代山水风景公园化建设,期望能以其在城市建设与山水风景方面的生活、生态、生产思考,为当代公园城市的建设提供启发和反思。

图表来源(Sources of Figures and Table):

图1底图引自参考文献[21],由作者改绘;图2引自参考文献[39];图3-1由作者基于参考文献[21, 40]绘制;图3-2底图来源于参考文献[48],由作者基于参考文献[24]改绘;图3-3底图来源于参考文献[49],由作者基于参考文献[41]改绘;图4-1引自参考文献[52];图4-2引自参考文献[54];图4-3引自参考文献[55];图4-4引自参考文献[56]。表1由作者基于参考文献[20, 24, 44-46]绘制。