科幻作家们的2020

2021-07-01飞氘冯文欣

飞氘 冯文欣

为了探索2020年发生的一切对于人类文明意味着什么,我邀请了几位科幻作家到我的“科幻文学创作”课堂上,与清华的同学们分享他们这一年的感受。在此前的三年,这门课主要是鼓励、督促同学完成一次科幻创作。但2020年的变化让我决定把课程重心从鼓励创作转移到鼓励思考,希望能引导不同专业背景的学生,去领会科幻的某些根本精神(创新思维、忧患意识、思想实验等等),并结合当下波谲云诡、堪比科幻大片的国际形势,去深入思索这个问题:对于这个充满了困顿、死结、危机的当下世界来说,科幻是否有可能成为一种促进不同文明之间对话、增强人类团结、探索创造新世界与新价值的力量?

因此,在每位嘉宾进行主题演讲之后,我也以此为线索,向他们提出了一些具体的问题。希望了解他们是如何看待科幻艺术与当下世界的关系。以下为访问部分的整理稿。

10月19日 韩松,中国科普作家协会科幻专业委员会主任、新华社对外部副主任。代表作有《地铁》《医院》《红色海洋》《火星照耀美国》《宇宙墓碑》《再生砖》等。

11月02日 王晋康,著名科幻作家、高级工程师、中国作协会员、中国科普作协副理事长。获得全球华语科幻星云奖终生成就奖。迄今已发表短篇小说87篇,长篇小说10余篇,计500余万字。

张雨晨,北京大学心理与认知科学学院在读博士生,专业方向为视觉认知,对人工智能亦有所涉猎。近年来在《科幻世界》等平台发表科普作品20余篇。

11月09日 陈楸帆,世界华人科幻协会主席、科幻作品被译20国语言,中宣部文化名家、传茂文化创始人;代表作《荒潮》《人生算法》。

宋婷,毕业于清华大学人文科学实验班、区块链和A.I.艺术家、中国A.I.艺术品拍卖纪录保持者。

11月23日 夏笳,西安交通大学中文系系主任、副教授,从事当代中国科幻研究。著有《未来的坐标:全球化时代的中国科幻论集》(2019)。作品七次获“中国科幻银河奖”,四次入围“华语科幻星云奖”,代表作有《关妖精的瓶子》《你无法抵达的时间》《倾城一笑》。

12月14日 郝景芳,2006年毕业于清华大学物理系,2013年清华大学经管学院博士毕业。2013年至2018年任中国发展研究基金会研究一部副主任,2018年哈佛大学肯尼迪政府学院访问学者。短篇小说《北京折叠》获雨果奖。

1、2020年发生的一切,有没有给你的世界观、价值观、宇宙观或文学观带来什么变化?

韩松:最大的变化就是世界整体停顿下来了,各种东西开始停摆,好像火车扳道一样,走向另外一个岔路的这种感觉。各个行业都停顿了,恰恰就好像是科幻更“热闹”,它一直没有停,从疫情一开始就没停过,而且更加热闹。我在想,为什么各个领域分裂、撕扯、停顿,科幻却好像越走越近。刚才我来的路上,美国科幻和奇幻作家协会的Crystal M. Huff女士发微信问我好不好,她要编选一本科幻选集,也找我要了作品,刚才路上还在说这个事情。前段时间有人说过一句话,科幻是在各种纷乱中能够超越隔阂的语言,可能是一种国际性语言。可能恰恰在这个时候,它能够站在整个人类的高处,超越个别的国家和民族或意识形态。就在这个时候,科幻让你觉得大家都是人类,我们讨论的是一个命题;但是在其他领域,人类就开始分裂了。

陈楸帆:我觉得变化还是挺大,首先从比较日常的角度,原本定的国外的访问计划全都取消了,国内的很多会议都变成线上了,多出来一些创作时间,我今年可能写了得有40万字,不一定全都值得看,我一直也是在自我推翻的状态。大的疫情往往会催生一些作品,历史上有非常多这样的例子,因为作家们都没法去“浪”了,只能在家里乖乖地写点儿东西。

第二个是我对世界的看法有了一些变化,从原来比较唯物主义的人变成不那么唯物主义的人,开始从一些打破主-客两分的角度来思考。包括你说的“变化”这个词。我最近在研究《周易》,斯蒂格勒的学生许煜提出了一种观点:不同文化都可以发展出自己的一套解释世界或者技术性的体系,《周易》有可能就是这样的体系,他是非因果,他是相关性的科学,只不过我们还没有到达那里,有可能我们会通过创作的方式来探讨背后的可能性,这就很大了,我还一直在思考和研究,我今年也做了很多实地的田野调查,去内蒙古、大理等等一些地方跟当地的少数民族交流,去参加他们的一些仪式,去理解一些可能以前我不太理解或者不太能够接受的事情,我觉得很有意思。真正的创作应该是走出书稿和你的书桌,进入到更广阔的世界里,跟这些人产生联系,他们会给你带来无尽的滋养,这是我今年感受到最大的变化。不知道这个变化会把我带向哪里,但我希望它是一个更开阔的方向。

夏笳:一开始中国发生疫情的时候我在美国,很明显地感觉到你在一个地方总是有“我们”和“他们”,是不一样的。美国邻居要么是人道主義的同情,要么就是幸灾乐祸,要么有人会觉得中国人有问题,可能会恐华、排华等等。中国人也会有这样的状态,在美国有各种复杂的心态。当之后美国开始有疫情、其他的国家开始有疫情的时候,中国人的心态是什么?我会从这件事情特别理解到什么叫人类命运共同体:大家都呼吸着同样的呼吸。你可能觉得“It's not my business”(与我无关),那些事情在遥远的地方发生着,但是那些事情最终会跟你有关系。科幻非常重要的就是给你一个更大的视野,去尝试跨越那个边疆,去认识到那个看似与我无关的事情,其实在某种意义上与我有关系,所以我要对它好奇,我要对它关心,我甚至要对它负起某种道德责任。

今天我们生活在这样一个充满危机的时代。当我们去讨论很多问题的时候,我会希望大家能够不要那么犬儒。犬儒的态度就是,反正我这辈子只要无灾无病,挣点儿小钱,或者能做一个世俗意义上的成功人士就行了,这个世界其他事情跟我没有关系。这种心态非常糟糕,它阻断了我们对于很多重大问题的讨论和参与,甚至连触及都不能触及,因为我们面对这种大的问题时,最后不是靠超人来救我们,不是靠几个英明神武的领导人就能够把这些问题解决,最后可能要靠很多很多人,靠有知识、有文化的人,也许要靠没有知识、没有文化但需要在这中间做很多重要工作的人。这真的是人类的命运休戚与共。在这个时候重新看很多科幻,带着这些问题去思考这些科幻作品非常有意义。我希望你们建立起身为人类一分子那样的命运连带感,以及某种主体的崇高感。当你觉得跟其他人的命运连在一起的时候,你当下哪怕做了很小的事情,它也会具有某种不太一样的有分量的意义,你的一些很小的选择也许会在将来产生深远的影响。

2、比尔·盖茨几年前就警告过全球流行病的危险,现在看来,这一“预警”并没发挥原本应有的作用。在资讯爆炸的时代,科幻作家对未来的关注,究竟还有什么意义?知识的积累、资讯的丰富能让人类变得更有智慧吗?今天科幻作为艺术活动,对我们有什么帮助?

韩松:今年的疫情给了一个非常好的契机,重新思考科幻到底是什么。不光是比尔·盖茨,科幻作家也提出很多预警,写了无数关于病毒的东西,从迈克尔·克莱顿到王晋康,写了好多这种小说,讲病毒、微生物是人类最危险的危险。包括威尔斯的火星人进入地球,人类打不过火星人,最后是微生物把火星人给战胜了。这所有的一切阻挡不了疫情,没用。为什么没有人从中得到一种启示,说我要提前去预防这个病毒?我们说科幻的最大价值就是预警,或者说最大价值之一(是预警),但是它其实没有产生任何很大的效果。那么多的部门请科幻作家去研讨和出主意,出这个主意到底有什么用?从我的直观来讲,科幻应该就没有阻止过哪一次危机的到来。我认为,科幻还是一种艺术,一种审美,它是满足创作者、读者最原始的快乐的一种东西。后来这种东西慢慢地丢失掉了,每个人都写得很累很累,很多年轻的作者一开始写就要琢磨怎么改编成电影,揭示人类生存的最终状况,包括预警,这就丧失了科幻的初心。玛丽·雪莱写《弗兰肯斯坦》的时候,是因为天气原因,他们那一帮人走不掉,就关在日内瓦湖边上的一个别墅里面,开始比赛写恐怖小说,我觉得那是一个很愉快的过程。但这种愉快,包括那种当年仰望星空带来的震撼、愉悦,在很多科幻小说里面丧失了,变成了它的附加功能,很多作品要去预测,要去防止,要去揭示……于是科幻越来越不“艺术”了,好多东西赤裸裸的。今年我也参加了好多评奖,特别是最近的京东文学盛典,看到了好多的科幻,我每年还收到大量的科幻作品让我看。不少作品从头翻到尾可以总结为几句话,中间的300页我觉得毫无价值,这种情况是有的。怎么回到科幻最初的快乐,那种对艺术本身的追求,创造一个世界的惊奇感里面、美感里面,这是今年对我冲击最大的感受。

艺术的产生很早很早,四万年、五万年前的石器时代,就能看见艺术在岩画上面,已经是非常生动了。那个时候人类的人均寿命非常低,也就是二十多岁。明天可能就会死掉,为什么要去创造艺术?艺术的起源甚至还能追溯到更早,他们说几十万年前就发现,原始人类会把一个石头给磨成很艺术的东西,戴在他的身上。艺术看上去对生存是无用的东西,但是在很多科幻作品里面写到最后,我觉得是在写这个东西,它已经不是思想了。现在我们老说科幻是一种思想实验,但是你看克拉克的作品,《2001:太空漫游》还有《与拉玛相会》,他有思想,但是最后他描写的场面是一个艺术品。这个我也没有完全想清楚。克拉克在一个随笔里面写过,说太空探索不应该是去寻找资源、去谋求一个生存的环境,他说飞到太空中是去发现美,这就涉及宇宙的存在、它的目的。宇宙是一种美。有一种观点:宇宙是被一个程序员写出来的,他觉得这是一个美的东西。然后宇宙创造出来人,人的目的——最终的根本道理,可能就是去寻找这个美,所谓找真、找规律,只是一个指路标。是不是这样?这是我的一个猜想。

陈楸帆:为什么科幻对我们如此重要?现在“内卷”这个词已经说得太多了,科幻是能用一种最开放的心态去重新设置我们世界固有的规则,在这种开放的心智结构下可以去对抗内卷化的机制。科幻一直在问问题,“What if”(假如……)是科幻的核心,通过这样的发问可以破解很多成见,这种成见可能已经深深地嵌入到我们意识形态里,有时候你觉得它是透明的,但它无处不在。我们可以用推测来训练逻辑,比如你从一个基础设定的改变能够推演整个社会文化上的变化,这需要非常强大的逻辑自洽的能力和跨学科的知识背景,想象去从事现实,用共情弥合割裂。我刚才说了,现在我们面对的是一个不同的现实,每个人,每个民族,每个党派,有一套自己的叙事,在这套叙事底下他们所说的都是对的,都是自洽的,他們信仰的东西不一样,信什么看见什么,如果在讲事实讲依据的层面上去说,就像现在美国的红蓝之争,没有任何意义,但在这种情况下,我们能做什么?我们只能用共情跳脱出说理,跳脱出二元对立的框架,我们试图用人类更原始更本能的能力——就是共情、我们用讲故事的方式去弥合这样的割裂,我相信这是一种更强大的力量,你也可以把它称为爱的力量。想象力是一种信仰,希望大家能够拥有这样的信仰!

宋婷:我们人类曾拥有两项科技,在它们从0到1搭建的过程中,科幻作家和科幻艺术家远远走在科研工作者实践之前:航天和互联网。在科学家实验前,历代艺术创作者为人类到达太空探索、论证了无数细节——甚至库布里克在《2001:太空漫游》中拍摄出与真实登月项目相似度极高的画面。而构筑今天互联网发展底层的“万物互联互通”思想亦先见于《控制论》启蒙下的科幻文字。其因自身影响力扩张,获得了当时科研工作者的关注和支持。

很多当代视角绕开历史,舍本逐末,不再相信思想本身的力量。而思维力(思辨、共情、想象)才是人类最重要的武器。

记述和创造曾是人类的使命。今天,人类创造出信息科技产品帮助记忆。而信息、知识、观点、洞见、智慧从底到顶构成了人类精神活动的金字塔。信息已不是稀缺资源,深度思维力才是。每隔11个小时,中国互联网信息量就会翻一倍,过载的信息对人类锤炼深度思维力并没有帮助。

在纯粹幻想和纯粹写实之间,科幻文学与艺术解缚了人类的心灵,带领人类振翅飞跃区间真理的迷楼。所以阿波罗计划中的科普和科幻艺术宣传工作激励、赋能了这样一代孩子,他们能够在长大后为人类造出电话和计算机。

今天,论证人类在未来数字世界中的尊严与价值等问题,也必须由科幻先行。

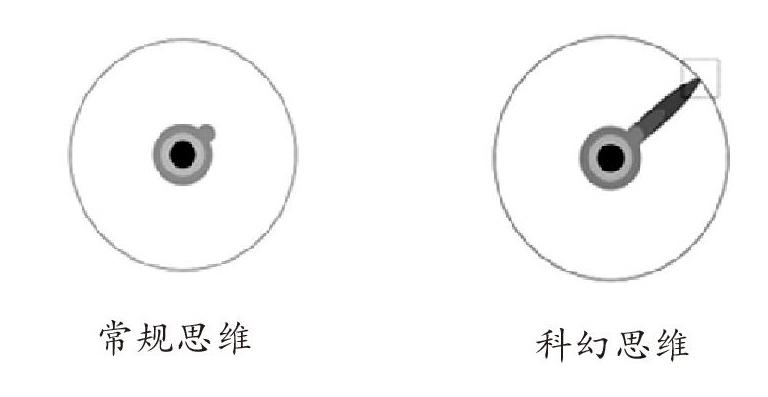

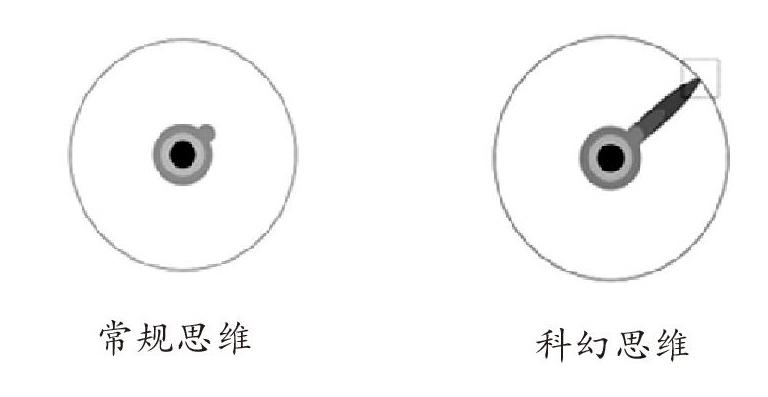

夏笳:科幻对于每个人来说联系着不同的作品、不同的理解,每个人如果要对科幻做定义的话也有不同的定义。但是我现在不是给科幻下一个定义,科幻对于我来说最重要的,我称之为“跨越边疆的思维方式”。我这里用两张图来解释这件事情。

这个圆圈代表我们认知的边疆,在这个圆圈之内的东西是我们已经知道的,圆圈之外是我们的未知。这个边疆当然不是固定不变,而是会不断地变动。在这个圆圈的内部最核心的地方就是我们所谓的常规思维或者常识,越被绝大多数人所共同承认的那部分知识,就越在这个圆圈中间;当我们不断地推动我们的认知时,就会逐渐地抵达这个圆圈的边疆。前面我在讲我个人经历的时候一直在使用这种“跨越边疆”的比喻,就是去尝试你没做过的事情,去把你认为不可能的事情变成可能,去想象原本处在你想象之外的可能性。在我看来,科幻思维就是这样的东西,它代表的是一种跨越边疆的思想方式,更是一种勇气和好奇心。在我的小说Lets Have a Talk里,最核心的就是表达勇气和好奇心。不管你的对面是什么,你要把它推开,向前迈出一步,再继续向前进,走到圆圈之外的地方去认知更多的事情。

我在这里还要强调一点:我们说已知和未知的时候,非常重要的一点是取决于我们到底站在哪里。我们说人类认知的时候,好像觉得人类是一个不言自明的概念,你是人类,我也是人类,爱因斯坦也是人类,我们跟爱因斯坦好像共享同样的一套认知视野。实际上在今天全球化的时代,你站在哪里去看这个认知就非常重要。你未知的东西未必是外星人,而更可能是你身边的邻居,跟你生活在同一屋檐下的父母,他们对你来说都有可能处于你的认知之外。当你跟父母相处的时间越长,你越会意识到他们有很多地方,包括他们的思维方式、表述方式,有的时候会像外星人一样难以理解。这个意义上,科幻并不仅仅在说我们去探索所谓新的科学技术,而更多的是说我们在日常生活中,我们要有勇气和好奇心跨出那个边界,去了解那些我们生活中无处不在的隐藏的未知世界。比如说每天给你送餐的外卖小哥、学校里的清洁工,比如说隐藏在你们课本里面或者历史书里面没有被写出来的东西,那些都是边疆之外的存在。在今天这样一个充满危机的时代,我们尤其需要这样的科幻精神,鼓励大家养成时常有勇气跨出舒适区去面对边疆和危险性的态度。

这是我画的一幅画,表达的就是科幻在我心目中是什么——它在我心目中就是开过天边的一辆红色的火车。你不知道它从哪里来,也不知道它要往哪里去,但你知道它会把你带向somewhere else,“别处”。希望它对你们来说能够有某种启示,能把你带向一个更有意思的地方。

郝景芳:其实预言分两种,一种是预言某种危险可能会出现,然后危险真的出现了;另一种是预言一个危险要出现,大家听了你的话都绕开了,预言的危险就没有出现。你说,两种预言家哪种伟大?其实都很伟大。一个伟大是洞察力层面的,真的预言了一件准确的事情,“我说你要掉进坑里,你就‘扑通一声真的掉进去了”;另一种是救世主的伟大,我预言你要掉到坑里,改变了你的命运,是拯救意义上的伟大。我认为两种预言各有其价值:第一种是卡珊德拉式的悲剧会上演,人无法改变命运,某种程度上会更加的深刻,因为预言的是某种更加本质的、无法改变的东西。比尔·盖茨预言了病毒会出现,他的基金会也努力地做了很多事情,但真的来到这一天的时候会发现,我们还是无计可施。这说明在这种大规模的、很容易快速席卷的灾难面前,人们没有我们自己想象中那么强大,这就是预言里面一些本质的东西。我对很多种糟糕的未来其实是蛮悲观的,这种科幻小说里见到的许多“恶托邦”①、灰色的未来,很有可能会一步一步地走向现实。即使有预言家的预言和预警,一些本性的东西、根深蒂固的东西,可能是我们无法改变的。刚才飞氘讲清华人精神中有积极、光明的一些成分,其实是指:即使你知道一切都会变坏,也还是会想去积极地做一些什么事情,这样的一种选择。即使世界朝着坏的预言的方向去走,你知道这可能是无法改变的,但是你还是可以在这个过程当中尽自己的努力去做一些什么。

3、刘慈欣说:“新冠疫情提醒我们要避免对未来的直线思维,但预测未来重大意外事件是十分困难的,在这方面,科幻小说提供了一个有用的思维方式。”“疫情的突然传播与外星人的可能降临,这两件事有某些相似之处,它们都是人类世界所遇到或可能遇到的重大意外事件。” 作为一名科幻作家,你认为人类还有可能遭遇什么样的重大意外事件?

韩松:在人类中间产生的技术的变换,是最大的意外,甚至科幻也很难去预测。叶永烈说,他的《小灵通漫游未来》里面就沒有预测到互联网的出现,互联网出现之后颠覆一切,这又是西方人发明的。很多技术,像今年诺贝尔奖的这几个技术,光是基因编辑这个技术就很厉害。他从细菌那个地方学习来一种方法,细菌可以主动侵入进去,把病毒的DNA切断;人把这个学过来,用来编辑人、编辑生物,这么一个东西出来,就彻底改变了未来进化的历程。这个技术是西方人的,后来诺奖也没有授予华裔科学家张峰,因为最原始的是在那两个西方人的地方,她们是在概念上有创新。就是这种概念性创新的技术,现在不知道在什么地方就会出现。

王晋康:人工智能的迅猛发展是我们这个时代,甚至整个人类史上极为重要的事情。现在世界上大多数人都知道这是一个很重大的变化,但是还没有充分认识到它的重要性。因为我们人类最自豪的就是我们的智慧,不是我们的爪子比动物强,我们跑得比它快,我们比它有劲,而是靠我们的智慧。

人工智能充分发展以后,会带来数千万人甚至数亿人失业,会改变经济规律。西方国家在我们很穷的时候,把劳力密集型企业向我们转移,但是以后可能要变了。因为现在在美国用一个机器人比用一个人要便宜得多,但是从好的方面说,因为有机器的劳力,有可能把人类一直存在的财富短缺变为财富过剩,这也是非常大的划时代的变化。过去人类一直因为资源不足而竞争,这是人类的天性。进化论最根本的就是生存竞争,但是至少说在吃穿这方面有可能过剩,人的本性会不会就由此而改变呢?这些前景还都在“线性规律”范围之内,是我们能大致预言的。但“跃迁”之后的未来就不好预测了。

也许人类面临的最现实的风险,就是“人工智能超过人类”所带来的降维打击,或者是超维升华也说不定。需要说明的是,我并不认为人工智能超过人类就一定是灾难,我不是悲观,而是达观。我认为美国电影中间描写的人类和机器人拿着机关枪,你打我,我打你,那都是西方殖民者的劣根性、占有欲,杀戮都是劣根性。我觉得最大的可能还是共生,因为我们生活在不同的生态位,为什么要互相杀戮呢?合在一块生活不是更好吗?这种共生不是像有人说的人和机器合在一块了,人脑中间嵌入芯片,我们就达到人工智能那样了。这种可能存在,但是肯定不会成为主流,什么原因呢?说白了,机器人的优势远远超过我们,简直不在一个量级。它们的运算速度是光速,我们就是每秒才100米的神经脉冲,它为什么要和我们合在一块?人类加一个芯片,人类变聪明一点儿,这是有可能的。我说的共生是另外一种形式的共生,但是这个共生最大的问题就是:谁是领导者?这已经超出了线性规律之外,属于跃迁之后的事了,我只能把这个问题提出来。

张雨晨:大概两万年前到现在再到四万年后,人类都是人,人最可怕的就是我们脑子里面有底层的生物时代留下的本能,这些本能适应的是我们在非洲草原上以部落为单位进行的狩猎采集活动。我们人类的行为模式现在越来越拖累或者说成了我们的隐患,因为我们发展的力量越来越强大,这也导致我们原来的本能越来越失控,原来一个人也许能打十个,等我有了机关枪就能打更多,比如说形成社会组织,甚至都不用上战场,我签一道命令,就可以让多少人替我去送死。人的欲望一直是这个模式,但是我们手里的东西却变得越来越可怕,越来越强,我们有没有玩脱的可能性?甚至都不用等到人工智能,我们人会不会把自己玩脱了。就像《血源诅咒》那个游戏:人类通过科学研究获得了超人的力量,结果强化的力量却将大部分人变成了野兽。技术实际上只是把你的欲望强化和发泄出来,你变得无比强大、为所欲为,但是你已经是一个兽,或者你人性中兽的那一面没有压制住。我最担心的恰恰就是这一点。

韩松:确实,人类整体上既有很文明的一部分,也有非常野蛮的一部分。因为人的大脑是三个部分组成:爬虫复合体,最原始的大脑部分;最新的叫新皮质;中间的叫哺乳动物脑。这几个部分共同组成。新皮质这个方面发展出来了文化、文明,弗洛伊德就把它分成了三个东西。现在很难说人类是什么阶段,人类自己很难判断;如果有外星人,他一眼就能看清楚这是在什么阶段。我觉得人类的状况还是很危险的。两次世界大战刚刚过去不久,战争中一下子就可以把几千万人杀掉,这样的事件明天说不定还会再来一遍,而且核战争好几次差点儿就爆发了,一爆发就不会有今天的历史,这些事件发生也就是在过去几十年里面。如果说某国领导人“发疯”了,或者说有一天,技术的发展能控制、影响一个人的大脑,让他“发疯”(现在有的人就有点儿疯),他会做什么事就不可预知。我觉得人类命运是掌握在少数人的手上,是少数人在做决断,取决于他的文明度和野蛮度,人类心中文明和野蛮是并存的。说不定在极端情况下,我明天也会变疯,在极端情况下,我甚至也会去吃人。

夏笳:灾难性的意外事件随时都有可能发生。我2020年疫情期间在美国访学,访学期限满了之后,买不到回国机票。我想可能要再等几个月甚至半年,开始操心囤粮囤口罩这些问题。后来非常幸运,突然接到通知,可以乘坐使馆为访问学者安排的包机回国,真的像灾难片中的“最后一分钟营救”一样充满戏剧性。这些经历对我的人生态度有一些影响。说实话,我一直是非常乐观又非常悲观的。乐观在于相信我有生之年可能有机会登上火星,悲观是觉得我有生之年可能会经历人类的末日。这两者都有可能,甚至末日有可能在我抵达火星之前实现。在我经历过那样一段有点儿像是“末日演习”一样的生活之后,我好像更悲观但也更豁达了一些。我可能没有办法为末日去提前做好万全准备,没有办法在自己家的地下室囤很多的粮食,甚至囤枪、囤子弹。如果真到了那一步,我希望自己能豁达一点儿,向死而生。

郝景芳:外星人肯定是一个很可能出现的意外事件,大刘总觉得我们应该准备准备,但是其实我们也没有办法准备。如果外星人出现的话,它们可能跟我们完全不一样,有各个维度的不一样,在一亿种可能性中我们现在能做的准备能有几种呢?基本上没有办法预测的。

另外是小行星撞地球。现在我们对于小行星撞地球是有一定观测和预测能力的,但是如果真的遇到造成恐龙灭绝那样的小行星撞击,还真的没办法把那颗小行星推走。如果真的撞上,直接造成多少人的死亡倒是次要的,砸完之后一定会造成我们的自然界巨大的改变,怎么办?人类的哪几项科技能把我们从灾难中带出去?

其他像一些科技出现了滥用,产生一些负面影响——比如产生了什么样的怪物之类的。但是这些在科幻电影中经常出现,所以算是意料之内的吧。其他的意外,假如真的有平行宇宙,两个宇宙意外地有了一些交互作用,出现一些特别的现象,这个还挺有意思的,是个值得期待的意外。

4、聊了这么多沉重的话题,说点儿轻松的吧。请说一件2020年你最高兴的事儿。

夏笳:最高兴的事应该就是我平安回国,回到家人身边。

王晋康:最高兴的事,我的全集马上要出了,实际上已经出了,因为稍微有一点儿技术原因,可能到明年年初,21集,总共500多万字,这对我来说是最高兴的事。还有我写了一个电视剧剧本,在《中国作家》上登了,今天刚通知我,得了阳翰笙剧本奖,这是一个很小的奖,是一个地方的,五粮液酒厂资助的,但是还有一些奖金。

张雨晨:我比较开心的事今年有两个:第一个,我爱人考上博士了,她一直是一个事业心很强的人,她终于能实现自己继续深造的梦想,我很开心。另一个对我自己来说,我感觉还能见证一个剧变时代开始的阶段,我现在还活着,还能呼吸,还能看着,这本身就是一件很开心的事情,我还能作为一个见证者看着这个世界,对于个人来说这就已经是很美好的事情了。

陈楸帆:我日常的状态就不高兴。

宋婷:我也是不高兴的人。想不出来。

郝景芳:7月底的时候去了一趟内蒙古的草原,在草原上一个黑盒子的房子里住了三天,就在那里一个人写作。有一个民谣歌手叫陈鸿宇,是我很喜欢的歌手。去年有一个机会,一个科幻项目邀请我参加,说“可能有歌手陈鸿宇参与”,我就说“好!”然后去参与了。后来我写了个歌词,陈鸿宇就写了曲子,放到他的新专辑里,在这样的机缘巧合下就认识了。陈鸿宇有个挺有意思的特点,总喜欢干一些稀奇古怪的事,他老家在海拉尔那边的内蒙古草原,就和那边的政府要了一片没人要的草地,在草原中央盖了一个7m×7 m×7m的一个黑盒子的、纯方形的房子。请了建筑师来设计,生活设施一应俱全,是很舒适和现代化的,然后他就邀请各种各样的艺术家、创作者去那里待着,可以选择待三天,也可以选择待七天,我当时实在去不成七天,就先选择了三天。他在冰箱里放好了一大堆吃的,可以自己在里面做饭,然后在你入门的一瞬间,就要求把你的手机锁在门口的一个黑匣子里面,锁进去之后自己是开不了的,钥匙被司机带走了。那里也完全没有wifi,不能上网,完全隔绝和外界的一切沟通,本来连电脑都不让带。我说我一个写小说的,没有电脑实在是没法办,最后他还是让我带电脑进去了。体验真的太好了,我在那里住的三天,完全跟任何人都没有说话,出去茫茫四顾全是草原,除了草原什么也没有。第三天晚上还是大暴风雨,从窗户望出去,闪电从草原上方整个劈下来,当时我就觉得,我可以在这里住一年也不走。感觉终于找到自我了,這就是我的人生状态。那几天写了有两万八千字,在纸上和电脑上写作都会非常顺利,特别幸福。我现在觉得三天太短了,我应该多住些日子,只有自然,只有自己。

韩松:是有好多高兴的事,最高兴的事情就是我觉得今年我生病生得比较少,不然这个时候我一般会在医院里面,一年我会去好多好多次医院。主要原因就是戴口罩了。我准备写一篇文章,叫“口罩自信”,真是这样。

(注:以上观点均为个人观点,不代表本刊立场。)