苯丙乳液改性再生骨料植生混凝土植生试验及应用研究

2021-07-01陈建国李若愚佘晓彬吴光军兰志春杜念黄卓杰闫志勇

陈建国 ,李若愚 ,佘晓彬 ,吴光军 ,兰志春 ,杜念 ,黄卓杰 ,闫志勇

(1.广西壮族自治区水利科学研究院,广西水工程材料与结构重点实验室,广西 南宁 530023;2.河海大学,江苏 南京 210000;3.南昌大学,江西 南昌 330031;4.广西建工集团海河水利建设有限责任公司,广西 南宁 530000)

植生混凝土是一种能够适应绿色植物生长的新型环保材料。为满足植物生长要求,其结构孔隙率要求25%以上,碱环境pH 值必须控制在8~10[1-2]。植生混凝土在绿化环境、降低环境负荷、保持水土及维护生物多样性等方面具有积极作用。

适宜植物生长的pH 值范围为3.5~10,但普通混凝土的孔隙溶液pH 值为12~13[3-5],所以降低植生混凝土内部孔隙溶液pH 值的技术尤为关键。植生混凝土基体是植被生长的骨架,降碱的同时若影响了强度,则降低了混凝土的结构稳定性,影响实际应用。掺入一定量的苯丙乳液可以影响水泥的水化反应,能有效降低其孔隙溶液pH 值,而且能提高混凝土的抗压强度。

本文采用5%苯丙乳液替代硫铝酸盐水泥制备再生骨料植生混凝土。在优选种植土壤和种植模式的基础上,选取狗牙根、碱茅草、紫花苜蓿和宽叶雀稗4 种植物为植生对象,研究植物在植生混凝土中的植被覆盖率、株高、根系以及叶片相对含水量等指标,分析混凝土植生性能,并筛选适合在植生混凝土上长期生长的植物。通过工程实例对苯丙乳液改性再生骨料植生混凝土的植生效果进行验证及评价。

1 苯丙乳液改性再生骨料植生混凝土的基本性能

1.1 原材料

水泥:L·SAC42.5 低碱度硫铝酸盐水泥,密度2790 kg/cm3,比表面积436 m2/kg,标准稠度用水量32%,28 d 抗压、抗折强度分别为 47.0、7.5 MPa。

再生粗骨料:由建筑垃圾拆除物破碎而成,粒径20~40 mm,表观密度2350 kg/m3,堆积密度1362 kg/m3,压碎指标17.3%。

苯丙乳液:乳白色液体,密度 1006 kg/m3,pH 值 6.2,黏度330 mPa·s。

拌合用水:自来水。

1.2 配合比设计

本试验以再生骨料为粗骨料,掺加5%苯丙乳液作为胶凝材料等体积替代低碱度硫铝酸盐水泥,设定目标孔隙率为30%,水灰比为0.3,苯丙乳液改性再生骨料植生混凝土的配合比(kg/m3)为:m(水泥)∶m(苯丙乳液)∶m(再生骨料)∶m(水)=193∶10∶1335∶58。

1.3 实验室制备工艺

(1)搅拌工艺

植生混凝土是无砂多孔的混凝土,若使用与普通混凝土相同的一次性给料法进行制备,很容易产生“滚珠”现象,如图1(a)所示,骨料表面的浆体覆盖不均匀,甚至可能产生浆体结块的现象。采用预裹浆法搅拌植生混凝土,先加入部分胶凝材料和水以及所有粗骨料进行搅拌,使胶凝材料包裹于粗骨料表面,然后再加入剩余的水和胶凝材料,使得浆体能均匀地包裹在粗骨料的表面,如图1(b)所示。

图1 2 种搅拌工艺对比

(2)试件成型方法

苯丙乳液改性再生骨料植生混凝土成型的关键是骨料通过胶凝浆体紧密粘结。由于机械振捣的频率和力度大,使得包裹在骨料表面的浆体脱落,并沉集于试模底部,影响混凝土的透水性能和植生性能,如图2 所示。因此,采用插捣成型和静力压制结合的成型方式,将植生混凝土拌合物分3 层装入试模进行插捣,每层插捣25 次,待装模插捣完成后,以人工静力加压的方式将试模上表面调平,成型好的植生混凝土试块见图3。

图2 浆体沉底成型的现象

图3 成型好的植生混凝土试块

(3)降碱处理

用普通硅酸盐水泥制备的再生骨料植生混凝土孔隙溶液pH 值高达12.9,即使替换成碱度相对较低的硫铝酸盐水泥,pH 值仍在11.2 以上,不能满足植物生长的pH 值要求。

现阶段,大多数研究集中在利用矿物掺合料来达到降碱目的。相关研究指出,具有高硅含量的矿物掺合物在水泥水化中消耗Ca(OH)2相是有效的。但掺入矿物掺和料降低混凝土pH 值的效果十分有限[6-7],使混凝土的pH 值低于11 更是一种不实际的方法[8]。这与Coumes C 等[9]的研究结果相类似。尽管矿物掺合料的火山灰反应在水泥水化中消耗了Ca(OH)2,但Na、K 等碱性离子逐渐与钙硅酸盐水化物结合C-S-H 凝胶,提高了混凝土中的pH 值。

目前,由聚合物改性的水泥浆和混凝土已在建筑行业得到广泛应用。相关研究表明[10-11],苯丙乳液能延缓C2S 的水化反应,进而延迟硫铝酸盐水泥水化。同时在水化过程中,掺杂了苯丙乳液的改性水泥浆体形成的Al(OH)3,随着苯丙乳液掺量的增加而减少,使水泥的酸碱度降低。经苯丙乳液改性后的再生骨料植生混凝土可以极大限度地降低孔隙溶液pH 值,提高混凝土植生性能。

1.4 物理力学性能

苯丙乳液改性再生骨料植生混凝土的力学性能、透水性能及内部孔隙pH 值等物理力学性能见表1。

表1 苯丙乳液改性再生骨料植生混凝土的物理力学性能

表1 结果表明,苯丙乳液改性再生骨料植生混凝土具有一定结构稳定性;经植生工艺处理后,其较大的孔隙率能为植物提供生长空间并使根系彼此交差;较高的透水系数使植物便于和周围环境进行养分交换,其内部孔隙溶液的pH 值满足植物生长的要求。

2 植生试验

2.1 土壤的配制

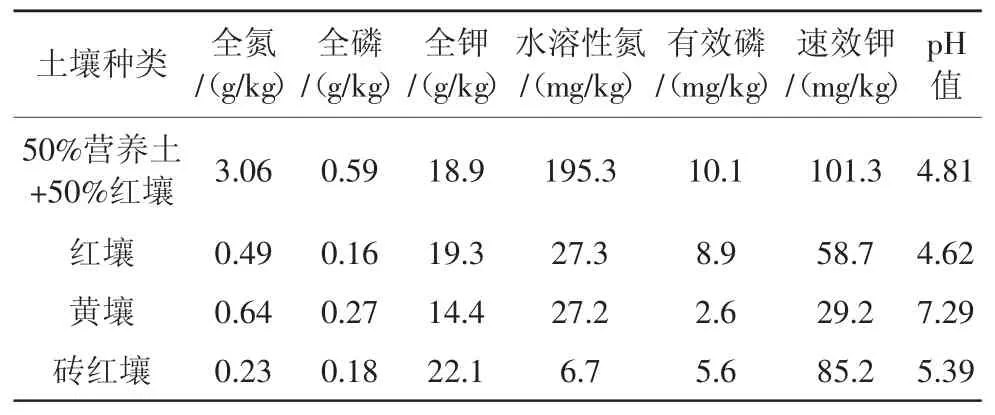

选用广西当地常见的红壤、黄壤、砖红壤以及艺高园艺牌通用营养土(见图4),对土壤营养元素的组成、含量以及土壤的pH 值进行测试,结果见表2。

图4 土壤样品

表2 土壤微量元素的含量及pH 值

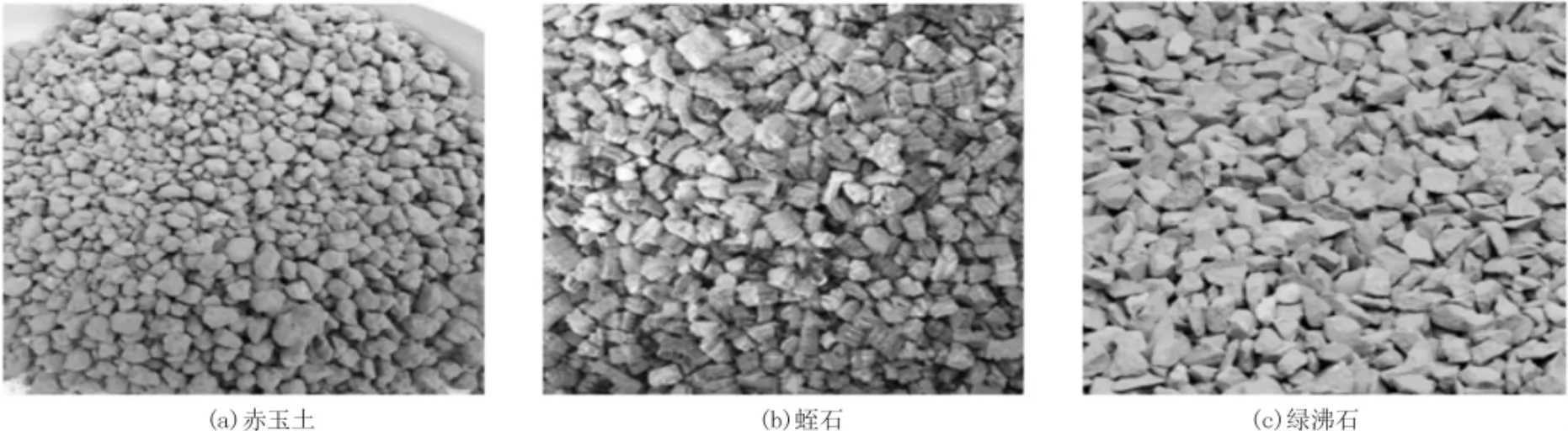

由表2 可见,50%营养土+50%红壤中所含氮、磷、钾等对植物生长有利的元素含量要远高于其它3 种天然土。除黄壤外,其余土壤都呈现弱酸性。另外,营养土的组成包含赤玉土、蛭石、绿沸石(见图5)。其中赤玉土的营养成分高,适宜植物的直接种植,绿沸石和蛭石有一定的吸水作用,能够净化改善土壤,防止植物烂根。

图5 营养土中的主要成分

土壤是植物生长的根本,为植物提供必需的水分和营养物质。只有对土壤进行合理的配制,才能达到植生混凝土中植物生长的持久性,获得良好的生态效益。

经苯丙乳液改性的再生骨料植生混凝土pH 值为9~10,用于植生的土壤应适当偏酸性,满足对碱性的中和能力,以此改善根系生长环境。植生混凝土内部含有较多孔隙,水分很容易透过孔隙被蒸发。而且广西地区降水量的季节变化不均,干湿季分明。因此,土壤要能充分利用降水,尽可能的吸收并保持水分,为植物生长提供充足的水分,提高植物的抗旱能力。另外,土壤不仅能够按一定比例提供植物生长所必须的肥力,而且要优先选用资源丰富、价格合理的天然材料。在充分保证植物根系的生长及发育的同时,具有良好的环境效益和经济效益。

基于以上对土壤的要求,综合考虑,选择50%红壤+50%营养土的混合土作为植生混凝土的土壤层基质,以此来保证植生混凝土中植物的良好生长。

2.2 种植模式的比选

依据植物和混凝土块的相对位置不同,植生混凝土的植物种植模式有4 种:上置式、中置式、下置式、植草式。为满足植物根系能够更好地穿透混凝土,试验所用的混凝土试块尺寸为长×宽×高=15 cm×15 cm×6 cm。

上置式是把植物种子播种在植生混凝土的上层覆土中。其工序为:在营养土表面放置混凝土块,然后在混凝土块表面覆盖0.5 cm 厚的湿营养土,再在土表面撒碱茅草种子,最后在表面覆盖0.5 cm 厚的湿营养土,如图6(a)所示。

中置式是将种子和营养土浆拌匀后灌入混凝土孔隙中。其工序为:在营养土表面放置混凝土块,然后在混凝土的孔中放入碱茅草种子,保证每个孔中至少有10 余粒种子。再在混凝土块表面盖0.5 cm 厚的湿营养土,盖住孔隙,保持水分,如图6(b)所示。

下置式是将种子种植在植生混凝土下部的土壤中,待植物生长穿透孔隙。其工序为:在营养土表面铺一层碱茅草种子,然后放上混凝土块,如图6(c)所示。

植草式是将已经长出的植物以草皮的方式种植到植生混凝土的上层覆土中。其工序为:在营养土表面放置混凝土块,然后在混凝土块上铺0.5 cm 厚的湿营养土,再将用碱茅草种子萌发的草皮(6 cm 高)放在上面。完成种植后,每天浇水,保证混凝土块上面和下面的土壤达到水分饱和,如图6(d)所示。

图6 植生混凝土的4 种不同植物种植模式

当碱茅草生长至15 d 时,对4 种种植模式下植被的植生状况进行直观对比,如图7 所示。生长至30 d 时,只对混凝土下部的土壤浇水,观察植被扎根情况。当碱茅草生长至33 d时,对4 种种植模式下植被的植生状况进行直观对比,如图8所示。

图7 4 种种植模式下植被15 d 时生长情况对比

图8 4 种种植模式下植被33 d 时生长情况对比

由图7 可见,当碱茅草生长至15 d 时,上置式中,植物生长快,成活率高,几乎所有种子已经萌发,高度达8~10 cm;中置式中,植物生长较快,已经萌发约200 株幼苗,幼苗高度2~5 cm;下置式中,茎叶的生长受植生混凝土层的制约,所以绿化效果稍慢,约有10 株幼苗从孔隙中长出,并且从混凝土块周围也萌发出约60 株幼苗;植草式中,植被的高度达10~15 cm,实现绿化效果快。

由图8 可见,当碱茅草生长至33 d 时,上置式中的植物开始出现缺水萎蔫状态,但仍存活;而植草式中的植物已经全部萎蔫倒伏。仔细检查根系,发现上置式中有部分根系到达混凝土块下面,植草式中没有根系到达混凝土块;中置式和下置式中,植物生活正常,但高度未增加,也未见新萌发的幼苗。

以上结果表明,在上置式、中置式、植草式种植模式中,植物生长快,绿化效果好。另外,上置式、中置式和下置式的根系能够到达混凝土块下面,植草式的根系不能生长至混凝土下面,导致植物缺水萎蔫。综合考虑后,选择上置式作为植生混凝土的种植模式,受混凝土内部环境影响小,绿化效果显著,也有部分根系能够延伸到试块底部,接触周围的土壤。唐瑞[12]经试验也得出相似结论,在上置式中,60 d 植物生长情况均好于中置式和下置式。

2.3 植生结果及分析

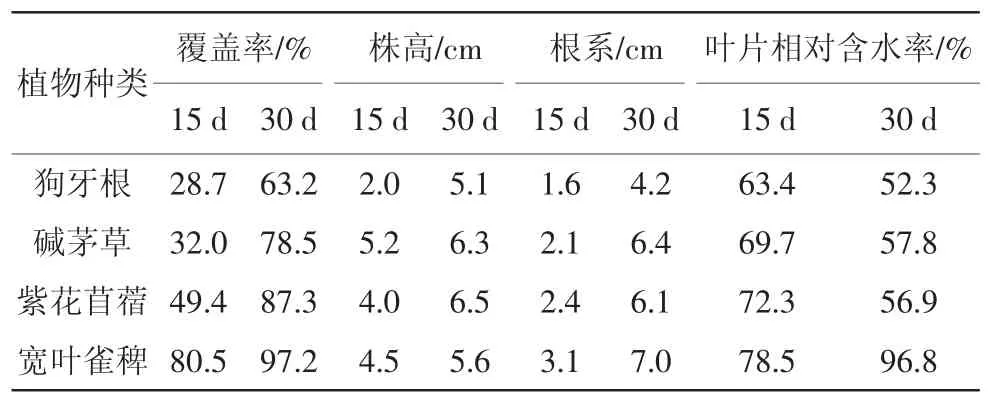

本试验选取狗牙根、碱茅草、紫花苜蓿和宽叶雀稗4 种常见的河岸带植物为对象,配制50%营养土+50%红壤的混合土作为植生混凝土的土壤层基质,试验所用的混凝土试块尺寸为15 cm×15 cm×6 cm,混凝土上覆盖3 cm 高的混合土,然后在混凝土下面放3 cm 高的营养土。在一定的养护和管理条件下,植物的生长情况如图9、图10 所示,15 d、30 d 时植被覆盖率、植物株高、根系以及叶片相对含水量等指标如表3 所示。

图9 植物播种后15 d 时的长势

图10 植物播种后30 d 时的长势

表3 指标测试结果

由表3 可见,在上置式种植模式下,初期混合土层湿润,植物生长良好,植物根系能逐渐生长,穿过表层土壤并进入混凝土内部。所以,采用低碱度硫铝酸盐水泥和苯丙乳液改性的降碱手段,对混凝土内部碱环境有一定的改良效果,有利于植物根系生长,促进了植株繁茂。30 d 时,由于狗牙根、碱茅草、紫花苜蓿耐碱性差,再加上少量甚至没有根系穿透混凝土到达其下方的营养土基质层,导致这3 种植物逐渐开始枯萎发黄,直至全部死亡。但是,宽叶雀稗的根系已经能够穿透6 cm 厚的试块直至下方的营养层,长势茂盛。60 d 时,因为混合土壤中的磷元素含量比较丰富,宽叶雀稗叶片的颜色从最初的浅绿色变成了深绿色,且株高达到15 cm。所以,宽叶雀稗能够适应广西当地的气候特点和植生混凝土的特殊生存环境。宽叶雀稗草层茂密,根系发达,可作为植生混凝土的植生植被。

3 工程应用实例

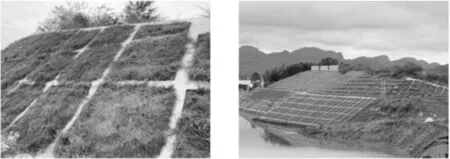

工程应用依托于广西柳州红花水利枢纽二线船闸工程。为满足固堤护岸、美化环境的需求,在船闸主体段的左右两侧均采用植生混凝土护岸。该护岸采用C25 混凝土框格梁+现浇植生混凝土结构。在施工段浇筑0.30 m 厚的植生混凝土,植生混凝土制备所用原材料及配合比与室内试验大致相同,在其表面铺设100 mm 厚腐植土,然后播撒宽叶雀稗草籽。具体施工情况见图11。

图11 施工情况

植物播种2 个月后,植生混凝土坡面上的植物覆盖率已达到97%~100%,生长旺盛。除去7~9 月份高温引起部分植物叶子发黄外,护岸全年呈青绿状态,环境优美,具体情况见图12。宽叶雀稗生长良好,表明植物根系有效的扎根进入了混凝土下的土壤层,吸收所需的水分和营养物质,并起到了固土护岸的作用。

图12 植物生长情况

4 结 论

(1)掺加5%苯丙乳液作为胶凝材料等体积替代低碱度硫铝酸盐水泥制备苯丙乳液改性再生骨料植生混凝土,能有效降低混凝土内部孔隙溶液的pH 值,适宜植物生长,且植生性能表现优异。

(2)明确了植生混凝土试块实验室制备工艺。采用预裹浆法对原材料进行搅拌,可以得到浆体均匀稳定地包裹于集料表面的植生混凝土试块;采用插捣成型和静力压制结合的方式成型试块,可以避免胶凝材料沉积于试模的底部,造成混凝土堵塞。

(3)选用50%红壤+50%营养土配制的混合土具有良好的肥力和碱性中和能力,取得了良好的植生效果,满足生态效益和经济效益。采用上置式种植模式的植生混凝土,15 d、30 d碱茅草生长情况总体优于中置式、下置式和植草式。

(4)相较于狗牙根、碱茅草、紫花苜蓿,宽叶雀稗较为适应广西当地的气候特点和植生混凝土的特殊生存环境。经室内试验和实际工程验证,宽叶雀稗可作为苯丙乳液改性再生骨料植生混凝土的植生植被。