MRI、脑脊液检查对颅内结核患者抗结核治疗效果的评估价值研究

2021-07-01纪俊雨袁帅申静赵宇明

纪俊雨,袁帅,申静,赵宇明

颅内结核是一种以头晕头痛、恶心呕吐、意识障碍和颅神经受损等为临床症状的结核病,具有致死率高、患者预后差等特点,严重影响患者的生命健康[1-2]。脑脊液病原学检查是临床诊断颅内结核的常用方法,但该检查方法周期较长、培养条件较高,无法及时为临床诊断提供参考依据[3-4]。与病原学检查相比,脑脊液生化及细胞学检查操作简便、快捷,且诊断特异度更高,被认为是结核性脑膜炎早期诊断的有效指标[5]。此外,随着影像学技术的不断发展,MRI逐渐应用在颅内结核的临床诊断中。当前,有关MRI、脑脊检查在颅内结核早期诊断中的研究已有报道[6-7],但有关二者对颅内结核患者抗结核治疗效果的评估研究报道较少。基于此,本研究以400 例颅内结核患者为对象,分析了MRI、脑脊液检查在颅内结核患者抗结核治疗效果评估中的应用价值,以期为临床抗结核治疗提供参考。

1 材料与方法

1.1 一般资料

本研究为前瞻性研究,选取2012 年5 月至2017 年5 月在本院放射科接受MRI检查的颅内结核患者400例为对象,纳入标准:(1)临床检查符合颅内结核的诊断标[8],且均经颅脑MRI、脑脊液病原体检查(cerebrospinal fluid,CSF)、结核感染T 细胞(T cell enzyme-linked immune sport assay,T-SPORT)检查、抗结核药物随访治疗等方式确诊;(2)患者性别不限,年龄≥18 岁;(3)临床及影像学资料完整;(4)患者及其家属均知情同意,自愿参与。排除标准:(1)脑脊液细菌或真菌培养阳性患者;(2)合并其他恶性肿瘤或免疫系统疾病患者;(3)存在心、肝、肾等重要脏器功能障碍患者。本研究经过本单位医学伦理委员会批准(批准文号:2020084),免除受试者知情同意。

1.2 研究方法

1.2.1 颅脑MRI检查

仪器采用德国西门子AVANTO 1.5 T MRI扫描仪,使用头颅线圈对所有患者行常规扫描和增强扫描。(1)常规MR扫描序列:轴位T1WI (TR 1769 ms,TE 19 ms)、轴位T2WI (TR 4240 ms,TE 108 ms)、FLAIR (TR 8800 ms,TE 81 ms),层厚5 mm,层距1 mm,FOV 230 mm×230 mm;(2)增强扫描:采用矢状位、横断位及冠状位SE-T1WI 序列,梯度回波序列,TR 380 ms,TE 20 ms,层厚3.5 mm,无间距扫描,FOV 230 mm×230 mm;使用自动高压注射器经肘静脉以1.5~2.5 mL/s的流率注射钆喷葡酸钠(Gd-DTPA),剂量为0.2 mmol/kg,于注药3 min后进行增强数据采集。

1.2.2 脑脊液生化及细胞学检测

所有患者均接受腰椎穿刺术,分别于患者治疗前、治疗后1 个月、3 个月和6 个月抽取患者脑脊液3 mL,3000 r/min 离心10 min,分离上清液,低温保藏待测。检测脑脊液相关生化指标,包括:氯化物、葡萄糖和蛋白水平等。使用脑脊液细胞玻片离心沉淀仪(MU-5 型,江苏友信医疗器械有限公司)收集患者脑脊液细胞,采用迈格吉染色法进行染色处理,与光学显微镜下观片,根据侯氏分类法进行细胞分类,统计白细胞、中性粒细胞和淋巴细胞的数值。

1.2.3 图片分析

所有图像由2 名高年资的影像学医师进行双盲分析,双方结论一致为最终结果,意见不统一时,由第三名医师进行分析,获得最终结果。观察病灶位置、大小、形态及强化特点,根据病灶位置及形态分为单纯脑实质结核、结核性脑膜炎和混合型颅内结核[9],比较不同类型的颅内结核的MRI表现。

1.3 观察指标

对患者进行为期6个月的随访,复查时接受MRI和脑脊液检查。MRI 随访过程中,同一患者每次扫描层面尽量保持一致,以方便评估结核病灶的变化情况,计算结核病灶消失率;检测并观察治疗前、治疗后1个月、3个月和6个月时患者脑脊液生化及细胞学指标的变化情况。

1.4 统计学处理

2 结果

2.1 颅内结核患者一般情况分析

400 例颅内结核患者中,男225 例,女175 例,年龄32~65岁,平均(50.47±8.06)岁,临床表现:发热186例(46.50%),头痛头晕128 例(32.00%),恶心呕吐107 例(26.75%),意识障碍43例(10.75%),视力受损28例(7.00%)。通过临床、影像学及脑脊液检查诊断为单纯脑实质结核179例(44.75%)、结核性脑膜炎71例(17.75%)和混合型颅内结核150例(37.50%)。

2.2 颅内结核患者MRI特征分析

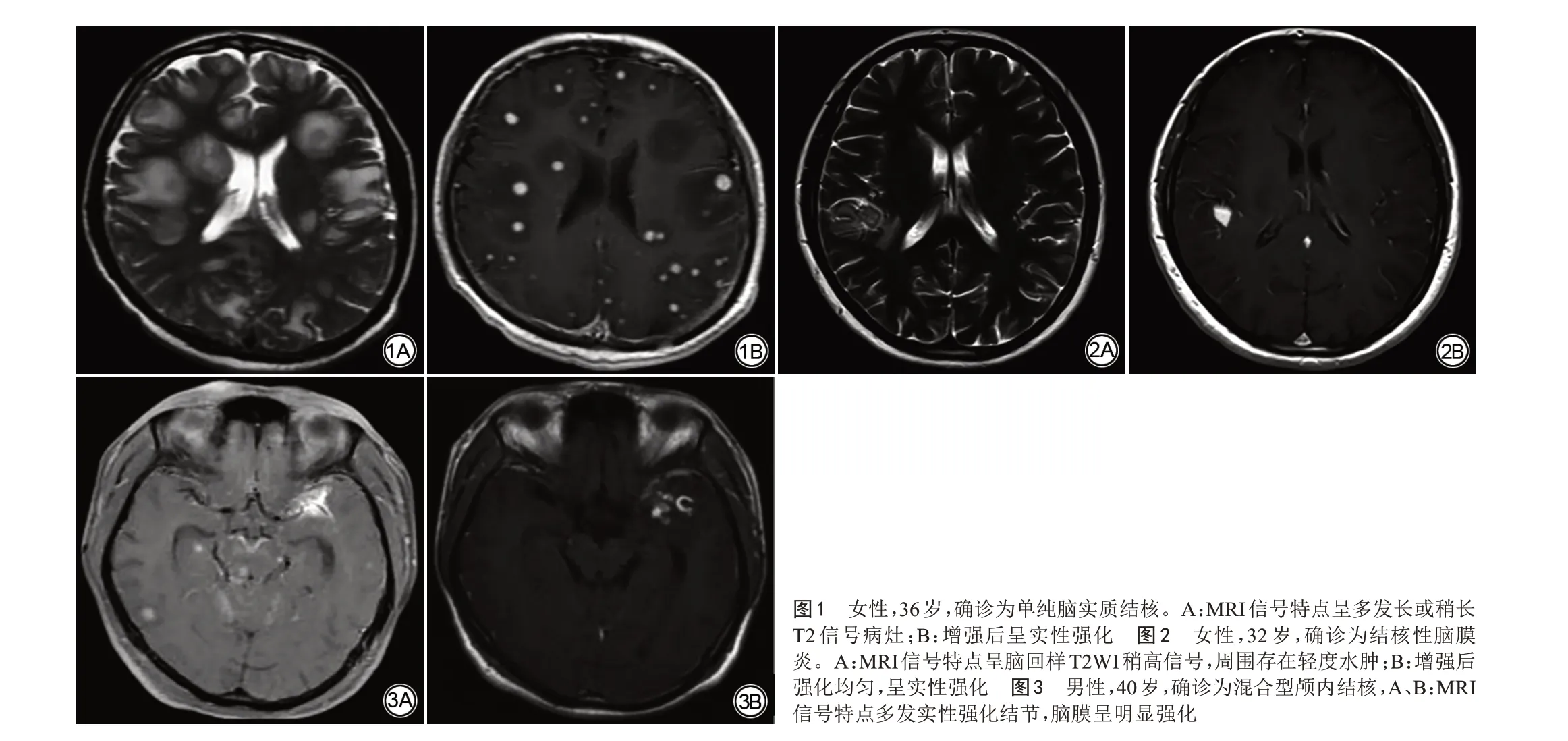

179 例单纯脑实质结核患者共检出病灶425 个病灶,其中粟粒型196 个,结节型167 个,结核瘤62 个;主要分布与幕上区域,病灶大小为0.3~1.0 cm,平均(0.64±0.32) cm;MRI 信号特点表现为:信号均匀,呈稍长或等T1信号、长或稍长T2信号;信号不均匀,中心呈长或等T1 信号、长T2 信号,边缘呈稍长或等T1、T2信号。增强扫描表现为:均匀强化(50.12%,213/425 个)、环形强化(32.24%,137/425 个)和实性强化(17.65%,75/425个),典型病例图见图1。

71 例结核性脑膜炎患者MRI 表现为脑回样T2WI 高信号,T1WI等或低信号,增强后可见脑膜呈放射状强化,以鞍上池脑膜强化、环池脑膜强化和四叠体池脑膜强化为主;其中31 例合并环形强化,24 例合并实性结节强化,15 例合并脑积水,9例合并脑梗死,典型病例见图2。

150例混合型颅内结核患者MRI表现同时具有单纯脑实质结核和结核性脑膜炎的MRI征象,45例表现为基底池脑膜及部分脑叶脑膜明显强化,16例合并基底节区脑梗死,典型病例见图3。

2.3 颅内结核患者治疗后病灶消失率比较

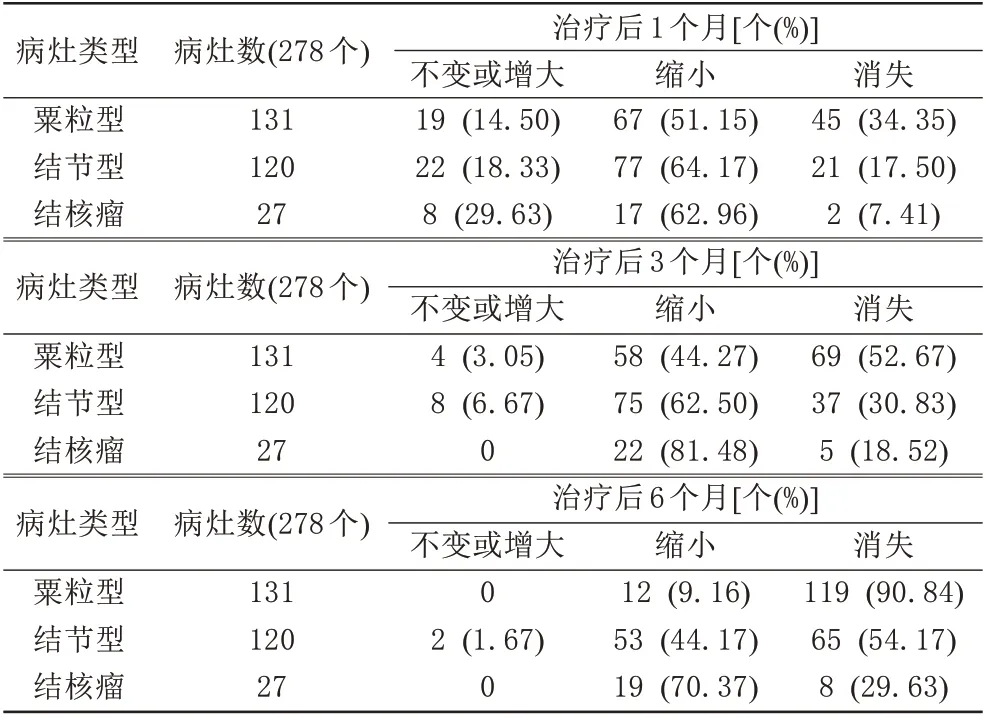

400例患者中,因失访、病情变化等因素,共253例患者完成治疗后1个月、3个月和6个月的动态随访。其中,单纯脑实质结核患者108例,结核性脑膜炎患者63例,混合型颅内结核患者82 例。108 例单纯脑实质结核患者中,治疗后1 个月、3 个月和6 个月粟粒型病灶消失率均高于结节型和结核瘤的病灶消失率,差异比较有统计学意义(χ2=14.331、18.168、61.191,P均<0.05;表1)。

表1 单纯脑实质结核患者治疗后病灶MRI动态变化分析

63例结核性脑膜炎患者中,抗结核治疗后1个月,50例脑膜强化程度及增厚减轻,10 例出现侧脑室积水及周围间质性水肿,3例出现侧脑室扩张伴积水;治疗后3个月,侧脑室积水及水肿患者积水、水肿明显减轻,但脑室扩张变化不明显;治疗后6个月,脑膜病变均进一步好转。

82例混合型颅内结核患者中,抗结核治疗后1个月,62例脑膜病变好转,10 例脑膜病变无明显变化,10 例脑膜病变加重,出现脑膜结节增大或增多;治疗后3 个月,病灶体积进一步缩小或结节消失,10 例脑膜病变加重患者中,8 例无脑膜结节增大或新发病灶出现,病变逐渐减轻,2 例脑膜结节继续增大;治疗后6个月,脑膜病变均进一步好转,1例病灶处的脑实质出现新发病灶。

2.4 颅内结核患者治疗前后脑脊液生化及细胞学检测水平比较

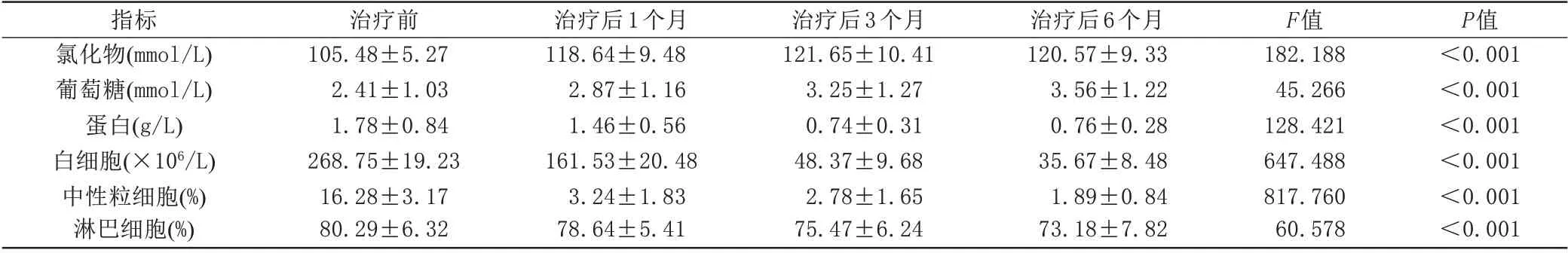

颅内结核患者不同时间点的氯化物、葡萄糖、蛋白、白细胞、中性粒细胞和淋巴细胞水平比较,差异均有统计学意义(P<0.05),且治疗后1 个月、3 个月和6 个月,患者的蛋白、白细胞、中性粒细胞和淋巴细胞水平较治疗前下降,氯化物和葡萄糖水平较治疗前升高(P<0.05;表2)。

表2 253例颅内结核患者治疗前后脑脊液生化及细胞学检测水平比较(xˉ± s)

3 讨论

颅内结核是严重的肺外结核疾病之一,可并发脑积水、脑梗死和颅神经麻痹等病症,严重者可导致患者死亡[10-11]。因此,早期确诊颅内结核并及时接受抗结核治疗是改善患者预后的关键。MRI是临床诊断颅内结核常用的方法之一,一项有关MRI 在颅内结核与病毒性脑炎鉴别诊断中的应用研究[12]发现,MRI检查可为临床颅内结核、病毒性脑炎的鉴别提供依据。脑脊液生化及细胞学检查是诊断颅内结核的重要指标,与MRI检查联合应用可显著提高颅内结核的检出率[13]。但有关MRI、脑脊液检查在颅内结核患者抗结核治疗过程中的变化及其对治疗效果评估的研究报道较少。

3.1 颅内结核影像学分型

本研究共纳入400 例颅内结核患者,通过临床、影像学及脑脊液检查诊断为单纯脑实质结核179例(44.75%)、结核性脑膜炎71 例(17.75%)和混合型颅内结核150 例(37.50%),以既往文献报道存在一定差异[14],考虑可能与纳入研究对象的种族、病情不同,对结核分歧杆菌免疫力存在差异等因素有关。

过丽芳等[15]认为呈稍长或等T1、T2 信号的粟粒型结核是单纯脑实质结核中最常见的类型,本研究中,179 例单纯脑实质结核患者共检出病灶425 个病灶,其中粟粒型196 个,结节型167个,结核瘤62个,与上述单纯脑实质结核分型观念结果一致。单纯脑实质结核的MRI 信号表现为信号均匀,呈稍长或等T1 信号、长或稍长T2 信号;信号不均匀,中心呈长或等T1 信号、长T2 信号,边缘呈稍长或等T1、T2 信号;增强后可见均匀强化、环形强化和实性强化。结核性脑膜炎患者MRI 表现为脑回样T2WI 高信号,T1WI 等或低信号,增强后可见脑膜呈放射状强化,以鞍上池脑膜强化、环池脑膜强化和四叠体池脑膜强化为主;混合型颅内结核患者MRI 表现同时具有单纯脑实质结核和结核性脑膜炎的MRI 征象。不同MRI 征象及强化方式可在一定程度上反映结核的病理特征,这些MRI 征象在不同类型颅内结核的鉴别诊断中具有重要作用[16]。

3.2 不同类型颅内结核病灶的MRI动态变化

既往研究证实,颅内结核MRI 表现与患者临床表现、预后存在相关性,准确分析结核结节的MRI 动态变化,有利于评估患者预后[17]。本研究发现,单纯脑实质结核患者中,治疗后1个月、3个月和6个月粟粒型病灶消失率均高于结节型和结核瘤的病灶消失率,结核性脑膜炎和混合型颅内结核患者的脑膜病变程度均进一步好转,提示治疗后不同时期不同类型的颅内结核病灶改善情况不同,MRI 可有效评估结核病灶的改善情况。粟粒型脑实质结核是颅内结核的早期阶段,增强扫描表现为均匀强化,此时尚未出现液化坏死及囊壁形成,对抗结核药物敏感性较高,故病灶消失率较高;而结节型结核与结核瘤已形成囊壁,阻止了抗结核药物进入病灶,在一定程度上影响了抗结核治疗的疗效[18-19]。本研究结果显示,13例结核性脑膜炎患者在治疗后1个月出现侧脑室积水、周围间质性水肿及侧脑室扩张等现象,脑积水是影响患者近期预后不良的独立危险因素[20],因此,临床应密切关注患者的脑积水情况,并采取相应治疗措施,以改善患者临床症状。此外,本研究还发现,混合型颅内结核患者中出现脑膜结节增大或增多的现象,这可能属于“赫氏反应”的范畴,临床应继续行抗结核治疗,以减轻脑膜病变。

3.3 不同类型颅内结核患者脑脊液生化及细胞学检测结果

本研究结果显示,颅内结核患者不同时间点的氯化物、葡萄糖、蛋白、白细胞、中性粒细胞和淋巴细胞水平比较,差异均有统计学意义,且治疗后1个月、3个月和6个月,患者的蛋白、白细胞、中性粒细胞和淋巴细胞水平较治疗前下降,氯化物和葡萄糖水平较治疗前升高,提示抗结核治疗期间,患者脑脊液生化、细胞学指标会出现明显变化。既往研究表明,颅内结核患者的脑脊液检查异常率非常高,当中枢神经系统出现病毒感染时,会破坏血脑屏障,导致细胞增生,使脑脊液的细胞组成发生变化,当感染侵袭至脑膜时,会加剧脑脊液细胞比例的倒错[21];而随着病情的恶化,患者脑脊液淋巴细胞、单核细胞被进一步激活,使脑脊液中白细胞、中性粒细胞和淋巴细胞绝对值上升[22]。治疗后,患者的脑脊液生化、细胞学指标均明显改善,表明脑脊液生化及细胞学指标可反映颅内结核患者病情,评估抗结核治疗的效果,指导临床。

综上所述,不同类型的颅内结核存在明显MRI 特征,明确颅内结核患者抗结核治疗期间的MRI 动态及脑脊液生化、细胞学水平变化,有助于临床抗结核治疗疗效的评估及预测。

作者利益冲突声明:全体作者均声明无利益冲突。