晋察冀的“吊里大学”

2021-06-30河北省军民融合促进会

河北省军民融合促进会

抗战时期,晋察冀军区在驻地河北平山县吊里村开办了无线电训练班和髙级班。给高级班授课的是从北平燕京大学来的两位“洋教授”,开的课程有大学的高等物理学和微积分,学生的成绩要经过严格考试。经过两年的学习,“洋教授”认为学生“可以与任何第一流大学成绩相比而毫不逊色”“应当名副其实地称作‘吊里大学”;学生也认为“高级班是解放区办的一个大学性质的学校”。就是这所名不见经传的战地“大学”,培養出了新中国导弹航天事业的奠基者和领军人。

1937年,八路军115师副师长兼政治委员聂荣臻率部建立了晋察冀抗日根据地。当时在各块根据地被日伪军分割的情况下,无线电通信联络发挥着不可替代的特殊作用。但无线电技术人员匮乏,连军区司令部电台队也只有队长钟夫翔带两名报务员。为解决这一紧迫问题,晋察冀军区司令员聂荣臻指示,自己办训练班培养无线电技术人员。

1937年底,第一期无线电训练班在军区所在地阜平开班,招收36名学生。军区电台队的3个人,既是队长和报务员,负责司令部的通信联络工作;又是教员,担任训练班的各门课程的教学。第一期训练班结业后,学生分配各根据地、各分区的电台工作,解了部分燃眉之急。晋察冀根据地发展迅猛,很快形成了晋察冀边区、冀中、冀热察3个战略区,12个军分区,31个战斗团,总兵力近10万人,对无线电通信联络的要求越来越高。在钟夫翔的主持下,又先后举办6期训练班,培训学生500多人,基本上满足了全区电台运行对人员数量上的需要,但这些人一般只会用、不会修,更不会使用从日军那里缴获的新型电台。聂荣臻指示,电台人员不能仅仅满足于会用,要深入研究探讨无线电技术。于是,训练班改为研究组。研究组的成员,有点文化理论知识的却没有无线电实践经验,有点实践经验的却缺乏理论知识又没有导师指导,研究探讨很难深入。

1942年初,聂荣臻收到从冀热察挺进军司令员萧克那里传来的消息,燕京大学教授林迈可、班威廉夫妇逃出北平,已经来到在平西挺进军司令部。聂荣臻对林迈可早已熟识。1938年、1939年的暑假,林迈可两次到晋察冀边区看望他的好友白求恩。聂荣臻同他们进行了友好的交谈,并向林迈可介绍了晋察冀历次歼灭日军的战绩,也谈到物资缺乏问题,还请林对军区司令部的电台进行检修调试。

林迈可回燕京大学后,秘密为晋察冀根据地采购药品、医疗器械、通信器材、机油等紧缺物资,还与燕大物理系主任班威廉一起,利用从国外购回的无线电元器件,组装了十几部无线电发报机,通过设在北平西郊的游击队地下联络站,输送给晋察冀边区。1941年12月8 日早上,林迈可从收音机里听到,日军偷袭珍珠港,美国正式对日本宣战。他预感以他和八路军的关系,日本人肯定会上门找麻烦,而且班威廉也有危险,必须马上走。他当即驾驶燕大校长司徒雷登的小汽车,带着妻子李效黎、班威廉夫妇火速驶出燕大东校门。不到10分钟,日本宪兵便气势汹汹地从西校门开进燕大,大肆抓捕抗日师生,封锁了校园。林迈可驾车出城,义无反顾地选择了去找八路军。萧克从北平西山地下电台发出的电报中获悉林迈可一行的信息后,立即委派精干人员前往接应。

1942年元旦,林迈可一行抵达河北涞水县小峰口挺进军司令部。萧克特地让炊事员把伙房的一条狗宰了,热情招待林迈可、班威廉一行。萧克对林迈可精通无线电技术早有所闻,便请他帮助检修挺进军的无线电台。林迈可与班威廉一道,把收发报机系统进行了一次全面的维修改造。对林迈可、班威廉的到来,聂荣臻异常兴奋,说这两位“洋教授”是求都求不到的“宝贝”,当即发电报给萧克,盛情邀请林、班一行到晋察冀军区司令部做客。

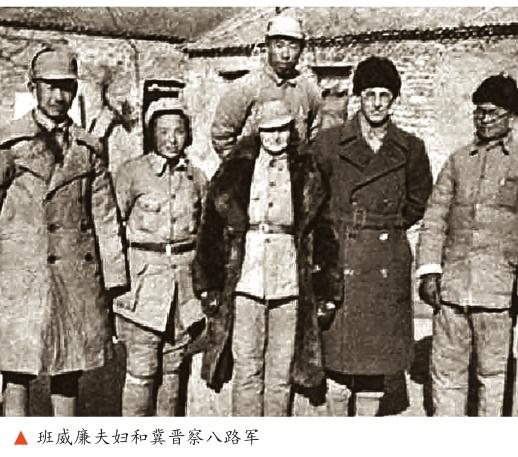

1942年春节后,林迈可、班威廉夫妇在挺进军无线电中队机务主任王士光的陪同下,抵达晋察冀军区司令部所在地平山县吊里村。聂荣臻给予两位“洋教授”以极髙的尊重和礼遇。他推掉所有工作,专门接待“洋教授”一行,为他们举行了欢迎大会。专辟一个院落供他们居住,安排曾给白求恩当过炊事员的冯志华给他们当厨师。林迈可、班威廉一行都有“宾至如归”的感觉,把这里称作“国际饭店”。班威廉这样描述他们的食住情况:“我们的房间有一套轻便的家具,椅子、桌子、床铺,还有写字台。木床上有帆布垫子可以衬上许多稻草,很温暖。四面墙壁都涂上石灰,挂起许多放大的照片,都是关于游击队活动的情况。厨房里的用具也很齐全,大师傅手段也很髙明,能够看了材料,做出中式或西式菜来。平时菜肴,比起筵席,虽然说不上新奇,总比想象的要完美些。在战争时期,这里真算是‘家庭以外又一家庭。”后来,这里也成了国际友人经过晋察冀到大后方的下榻之处。

聂荣臻还专门设宴,为林迈可、班威廉夫妇接风洗尘。班威廉夫妇在他们的《新西行漫记》中记载了当时的情形:在走进聂将军的餐室里时,才达到了最高峰。的确,我们连连擦了几下眼睛,疑惑我们眼睛发花,看错了吧?因为在一张大菜桌上,雪白的台布上面,安设着16个座位,完全是西式大菜格局,一件刀叉都不缺。有许多花样的冷盘,尤其一大盘色拉,是用火腿、鸭丁、蛋块、番茄等做成的,使我们垂涎欲滴,真是久违了。再有牛奶、牛油、面包、土豆,加上白糖的上好咖啡,各色的鱼有煎的有煮的,还有苹果、梨、桔子,还有好大好富丽的冰冻大蛋糕。我们是在做梦么?这里真是游击队兵营么?这种种使我们回想到过去在北京时快乐的野餐会中的光景。而眼前的这许多长官也很像当时我们学校里的许多同事,绝对不是日本人口中所称的一群“土匪”。聂将军给我们的印象,也是近乎大学校长那种优雅的风度,不是我们想象中的一位游击队战术战略家的模样。聂荣臻热情地向两位“洋教授”敬酒,诚恳地说:“我们等了几个星期才把你们等来啊!燕京大学你们一时回不去了,晋察冀边区有你们新的用武之地,中国抗战急切需要你们这些大教授的帮助和支持。”聂荣臻还亲自带着两位“洋教授”参观晋察冀边区各方面的建设,参加一些军民举办的活动,让他们亲身感受边区的一派勃勃生机。一天,他带着他们走进一间简陋的屋子,里面的人正在捣鼓无线电设备。聂荣臻介绍说,电台是指挥作战和侦测敌情的“千里眼”“顺风耳”,我们成立了无线电研究组,想提高电台人员的技术水平,现在最差的就是导师。接着,聂荣臻十分正式、郑重地聘请林迈可、班威廉担任研究组的导师,恳切地说:“这是一件非常有意义的事情,值得你们参加。”聂荣臻礼贤下士,盛情难却,同时也能发挥他们专业特长,为中国抗战出力,林迈可、班威廉欣然应允。聂荣臻征得八路军总部的同意,把王士光留在晋察冀军区担任无线电大队的教育股长,为两位“洋教授”当助手和翻译。

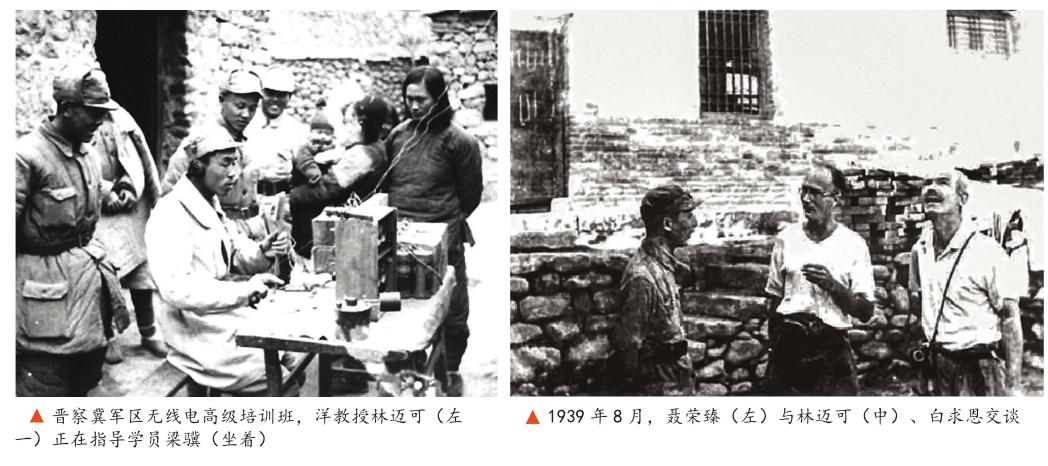

在抗日烽火中教学大学课程 林迈可、班威廉穿上八路军军服,正式加盟晋察冀无线电研究组。研究组更名为高级班,两位“洋教授”受聘担任导师。聂荣臻非常重视高级班,从学生的选调到教学内容的安排都作出了具体指示和安排。为保证学生质量,军区政治部从分区选调一些上过大学、高中的优秀青年补充到高级班。还派人到北平、天津、保定等地购买大学物理、数学、无线电技术教材以及无线电收音机。经过近一个月的紧张筹备,高级班终于开课了。高级班教室在离“国际饭店”大约一里路的地方,是一间破旧的民房,遇到雨天,到处漏水。课桌是在几个土坯上搭的几块木板,学生每人的全部“家当”是随身的被服、牙刷、碗筷,一套换洗的制服和一双布鞋。教学用的粉笔、铅笔、墨水、钢笔、纸张等,全部是从日本人那里缴获的战利品。班威廉这样描述当时的教学环境:“一边是刻苦学习的莘莘学子,一边是猪和鸡,驴儿和石磨,还有一个老太婆常坐在教室的门槛上用双手把麻搓成绳子。”这与燕京大学相比,简直是天壤之别,但两位“洋教授”放下身段,全身心地投入到教学之中。高级班的26名学生,有在北平、天津、济南上过大学的,有读过高中的,他们都是中断学业投身抗战的。

“洋教授”根据学生入学时间不一、文化水平不同的情况,将他们分成甲乙两个组,甲组9人,乙组17人。开设的课程:两个组的必修课是大学数学、高等物理、电工原理、无线电工程等4门课程;选修课是高等数学、高等电磁学、光学、无线理论、量子论、相对论等,甲组有4人参加选修课,每人选1-2门课程。甲组由林迈可、班威廉直接用英语授课,林迈可讲授无线电工程等专业课程,班威廉讲授高等物理等基础理论课程,每周各12小时。乙组的教学,由甲组学生王士光、林爽将听课笔记译成中文,刻印成讲义,下午再由王士光辅导林迈可讲授的内容,林爽辅导班威廉讲授的内容。他俩既当学生又当“先生”,大家都亲切地称他俩为“助理教授”。班威廉在给这些游击战士讲授大学基础理论课时总觉得不踏实,就向聂荣臻坦陈心中疑惑:战事如此紧张,八路军怎么从前线把这些急需的人才调回来学微积分这样的课程,这对游击战事有什么用处呢?聂荣臻回答,八路军并不单纯是一个战斗队,而且还是一座大学校,有条件的同志应该学习各种建设技能。中国在战后的建设,需要一大批工程师,尤其需要一批有革命理想的工程师。这些优秀青年放弃学业参加抗日,在抗战中已经证明了他们的忠诚,无疑是人才的精华。我们目前的训练计划,就是为我们的未来培养工程师。班威廉频频点头,这位来自异域的“洋教授”不得不对聂将军的远见卓识深表叹服。尽管处在战争时期,晋察冀边区把做自然科学、军工、民用工业、通信技术的人员联合起来成立自然科学界协会,聂荣臻特地安排林迈可、班威廉任协会理事。

1942年6月,晋察冀边区自然科学大会召开,晋察冀军区副司令员萧克到会祝贺,班威廉在大會上宣读了在高级班修改完成的论文《液体氦气在摄氏零点以下271°的特性》。在艰苦的战争环境中,八路军为两位“洋教授”开展教学与研究,营造一个适宜的“小环境”,确是难能可贵。在教学方面,尽管学生水平参差不齐,基础课程已丢下三四年之久,但大家都努力勤奋苦学。两位教授很高兴,教学更来劲了,严格按正规大学的教学要求,加快教学进度。学生们也总能努力跟上,学习好的真诚无私地帮助学习差的,使大家的学习成绩能够齐头并进。班威廉深感惊诧,不解地问:“怎么好的学生和人才都到八路军里来了?我在那边教学很久,为什么没有遇到这样好的学生?”学生们回答,我们都是为追求真理到抗日根据地的革命青年,我们学习是有目的的,是为人民的解放事业而学,为全国解放以后进行建设而学。这既是当前的任务,也是我们的理想。在研究方面,由林迈可领衔,主要围绕无线电技术展开,林还受聘任晋察冀军区无线电通信技术顾问。

在聂荣臻的支持下,他把分散在各单位的无线电元器件集中起来,供学生实习用,并指导学生用这些元器件组装出了轻便的电台供前方部队使用。按照灵敏度更髙、选择性更强的要求,他带领学生对电台收发报机进行升级改造。但在改造中需要破解一道数学难题,他联络晋察冀数学人才集中攻关,推导出关键公式。电台改造成功后,林迈可在高级班对各地电台队长、报务主任进行轮训,推广新设备。

此后,林迈可带领学生对军区总部、各军分区上百部电台普遍进行了升级改造,使整个晋察冀的无线电通信指挥系统保持在最佳运行状态。从一个军分区到另一个军分区,需要穿越日军所控制的铁路、公路封锁线和碉堡据点,一次他们与日军遭遇,为了掩护林迈可他们安全转移,一个班的战士全部牺牲。战地文工团还编了一首悲壮动人的歌曲《保护国际友人林迈可》,在晋察冀根据地传唱。

由于日军的“扫荡”,高级班随军区司令部由南向北,转移到平山、阜平两县的5个村庄,山沟越钻越深,条件越来越艰苦。两位教授与学生们同吃一锅小米糊,同睡一间茅草屋。即使在这种条件下,教学也没有中断,有时以老乡的羊圈作教室,若遇敌机空袭,就在村外树林里挂上小黑板继续上课。在两年左右的教学过程中,两位洋教授对学生严格要求,严格考核,有周考、月考、期终考,对每个学生的表现均写出评语,一丝不苟。学生的成绩按A+(特优)、A(优秀,完全掌握问题学得好)、B(很好,高于一般大学生水平)、C (大学一般水平)几个等次来评定,如王士光的大学物理是A,电工原理是A+;林爽的大学物理、微积分、电工原理、电路分析都是A;其他学生的各科成绩大都在B以上。两位教授对学生的成绩非常满意,评价说:“完全达到最高级大学的水准”“可以与任何第一流大学成绩相比而毫无逊色”“我们这里应当名副其实地称作‘吊里大学”。于是,学生们也骄傲称高级班为“吊里大学”。王士光后来说“高级班是解放区办的一个大学性质的学校”。

聂荣臻对两位“洋教授”关怀备至,经常过问他们生活、工作情况,每逢圣诞节,按照西方习俗,给他们赠送礼品。学生们还同两位教授举行茶话会一起联欢,呈现出一派尊师爱生的良好气氛。林迈可妻子李效黎在晋察冀生产时,聂荣臻联系一位从北平协和医院来的产科大夫为她接生。林迈可夫妇为这个混血女孩起了个中文名林海文。聂荣臻称林海文是晋察冀的“战地之花”,不止一次地抱过她。

1943年8月,高级班的基础理论课程几近完成。由于健康原因,班威廉夫妇离开晋察冀,到延安生活了3个多月。1945年由重庆返回英国,后移居美国。1994年,班威廉去世,享年87岁。1944年春节,高级班学生全部结业。聂荣臻支持林迈可到延安去的想法。1944年5月,林迈可到达延安,设计建造了600瓦的大型发报机和定向天线,第一次让世界听到延安的声音。 抗战胜利后,林迈可夫妇带着在晋察冀、延安出生的一双儿女回到英国。新中国成立后,林迈可多次访华,1994年在美国病逝,享年85岁。

在两位“洋教授”离开后,“吊里大学”(高级班)由他们培养出来的骨干继续举办,招收了 4期学生,培养无线电人才近300人。为了适应解放战争的需要,1947年,正式升格为晋察冀无线电专科学校;1948年,更名为华北军区电讯工程专科学校。新中国成立后,更名为中央军委工程学校;1952年,升格为解放军通信工程学院;1960年,更名为解放军军事电信工程学院;1966年,更名为西北电讯工程学院;1988年,更名为西安电子科技大学。换言之,晋察冀的“吊里大学”,是全国著名的重点大学西安电子科技大学(“西军电”)的前身。“吊里大学”不仅为“西军电”的发展打下了坚实基础,而且培养出了钟夫翔、林爽、王士光、梁骥等新中国导弹航天事业的奠基者和领军人。导弹航天事业的奠基者钟夫翔(1911-1992),是高级班学生中在新中国成立后担任领导职务最高的一位。1953年,钟夫翔任国家邮电部副部长。1956年7月国防部第五局(导弹管理局)正式成立,钟夫翔任局长,钱学森任第一副局长兼总工程师。

钟夫翔上任时,聂荣臻特别交待他:钱学森先生刚从国外归来,一切还在熟悉中,他在中科院还有工作,五局的工作全靠你了。钟夫翔抓的第一件大事,就是筹建导弹研究机构——国防部第五研究院。钱学森列了分散在中国科学院、哈尔滨军事工程学院等单位的21名“最髙级人员”名单。钟夫翔拿着名单多次向聂荣臻汇报,引进了包括任新民、梁守槃等被尊为“航天四老”的顶尖科学家。接着又从邮电部、二机部等部门调进42名技术骨干,其中包括屠守锷、谢光选、徐兰如、李乃暨等著名专家,在较短时间内组成了导弹研制的基本骨干队伍。

1956年12月25 日,钟夫翔等代表国防部与苏联代表谈判引进苏制两发P-1液体近程弹道导弹。1957年1月2日,他又同苏方谈判P-1导弹授课计划及有关问题,正式拉开了中国导弹研发的序幕。然而,钟夫翔深感五局和五院机构、职能相近,就主动向聂荣臻建议,撤销国防部五局,与第五研究院合并。聂荣臻采纳他的建议。1957年2月,国防部第五局撤销,并入五院。国防部五局存在时间不到一年,但它对中国导弹航天事业所作的贡献永载史册,钟夫翔也被誉为我国导弹航天事业的奠基人之一。五局撤销后,钟夫翔先后任二机部、一机部、三机部、邮电部副部长,1973年至1978年任邮电部部长。

1972年美国总统尼克松访华时,把世界先进的卫星通信技术信息带进了中国。钟夫翔组织一个联合调查组,向国务院报送了关于自行研制通信卫星的报告。周恩来对此十分重视,在他患病住院前作出最后一个“5?19批示”。1975年3月31日,中央军委批准实施研制通信卫星的“331工程”。经过9年会战,1984年5月14日,通信卫星正式交付使用,中国开始了使用自己的通信卫星的新时代。第一位弹道导弹总设计师林爽(1917—2001),是晋察冀高级班的高材生,多次受到林迈可、班威廉的赞扬。

1956年8月,林爽由邮电部调任国防部五局副局长兼副总工程师。1957年12月,从苏联引进的两枚P-2导弹及一套地面设备运抵北京云岗。1958年4月,五院决定仿制P-2导弹的“东风一号”导弹。林爽任一分院副院长兼国防部五院第一总设计师室主任、地地型号導弹总设计师,他提出在仿制过程中学而不抄,仿而不搬。苏联撤走专家后,林爽同大家一起研制“争气弹”,于1960年11月5 日,成功地发射了仿制的液体近程弹道导弹(“东风一号”)。但“东风一号”导弹射程仅60公里,没有实战价值。聂荣臻指示要抓紧自主研制中近程导弹(即“东风二号”)。林爽被任命为我国第一枚自主研制“东风二号”导弹的总设计师。1962年3月,第一枚“东风二号”导弹的发射试验失败。聂荣臻表态:既然是试验就有失败的可能,总结经验教训,以利再战。这给予林爽这些导弹开拓者以极大的鼓舞。1964年6月29 日,第二枚“东风二号”导弹发射试验取得圆满成功。但这属于液体导弹,而固体导弹才是世界发展方向。国防部五院决定组建固体导弹研究院——四分院。1965年4月,林爽被任命为四分院院长,他从北京来到四川泸州。不久五院改组为七机部(即后来的航天工业部、航天科技集团),四分院改称第四研究院。林爽在边远地区同大家艰苦奋斗,为我国的固体弹道导弹及固体导弹发动机事业作出了开创性、奠基性的贡献。1973年担任四院院长职务,加快推进水下发射固体弹道导弹发动机的研制,完成了“东方红二号”试验通信卫星上的远地点固体发动机、返回式遥感卫星的制动发动机及几种导弹的固体发动机等科研生产任务。1978年,林爽作为四院的领队和代表出席了全国科学大会,四院的34项重大科技成果在大会上获奖。1979年1月,林爽任七机部副部长,在边远地区奋斗近14年后回到了北京。“两弹一星”地面测控系统的开拓者王士光(1915—2003),北大、清华肄业,是高级班学生中学历最高者。

新中国成立后,王士光任重工业部电信工业局副局长。1957年,王士光随聂荣臻访问苏联,协商苏联在中国发展原子能、导弹、飞机、舰艇和电子技术方面所能给予的援助。回国前,王士光提出了我国电子工业发展和与导弹航天配套的思路。1963年,王士光任四机部副部长,负责生产和军工科技。他参与并领导了导弹、飞机、潜艇、坦克等系统的配套电子设备和地面制导、通信导航等电子装备的研制工作,先后试制成功原子弹爆炸用的遥控系统,以及地地、地空、空空、舰舰4种型号导弹的制导系统,并开始研制配合中程地地导弹和人造卫星试验的无线电测控系统。1977年,他负责领导军工电子科研和生产。当时“两弹一星”发展的重点是“三抓”工程,即抓洲际导弹、潜地导弹和通信卫星的发射。四机部主要任务是负责地面测控系统的研制。在洲际导弹研制试验过程中,他组织完成了火箭的各种电子设备、雷达系统,发射基地的控制、通信、测量系统,以及地上和海上测量船的测控、跟踪、大型计算机、通信导航等系统;在潜地导弹工程中,他组织完成了导弹计算机控制、测控、跟踪测距等系统;在地球同步卫星工程中,组织完成了卫星本体、运载火箭、测量控制、卫星通信、发射靶场等五个大系统所需的电子装备、电源和高可靠元器件的研制生产,为“三抓”工程胜利完成作出了重要贡献。1980年5月,洲际导弹发射试验成功;1982年12月,潜地导弹发射试验成功;1984年1月和4月,两颗通信卫星先后发射试验成功。使我国成为世界上少数几个独立自主掌握洲际导弹、导弹核潜艇和静止轨道通信卫星及“一箭多星”发射与测控技术的国家之一。航天事业的优秀领导干部梁骥(1917—2003) ,在高级班学习时,他任晋察冀一军分区无线电队队长。在林迈可的指导下,将第一分区电台设备全部更新。1960年8月,梁骥由通信兵部器材部部长调任国防部五院二分院器材部部长。他组织研制了60吨旋压机床,为固体火箭的研制生产创造了重要条件。同时参与了多个重点型号导弹研制工作的组织与领导,为我国航天事业的发展和跻身世界前列作出了重要贡献。五院改为七机部后,他任机动技安司司长。1979年1月,任七机部副部长。他组织专家、学者成立几个专题调研组,进行艰苦细致的调研,科学分析我国航天工业的现状和发展趋势,提出了我国航天工业可持续发展的总体战略、指导原则、措施和政策建议,为中央决策提供了重要依据。在起草向中央的报告时,梁骥字斟句酌,从前瞻性、战略性的高度,客观分析了我国航天工业可持续发展的历史、现状和未来,赢得了航天专家们的高度赞扬。梁骥离休后,仍十分关心国家航天事业的发展,他不顾年事已高,积极参加航天事业的重大活动,为航天事业的发展贡献余热。

1983年,林迈可访问中国时,萧克向他介绍了晋察冀高级班一些学生的情况。林迈可后来写道:“使我非常高兴的是,知道了当时参加我们无线电工程研究班的一些人已经提升到电子遥讯机构的领导岗位上来了,如王士光、钟夫翔、梁骥、林爽等。”