中国山水观念与图像真原之殷商时期的山川祭祀之礼

2021-06-30谈晟广

谈晟广

在长期形成的对“天”的信仰传统中,祭祀与军事,成为影响国家存亡重之又重的大事,这就是先秦人所总结的:“国之大事,在祀与戎。”(《春秋左传·成公十三年》)祀,即祭祀;戎,即军事。在“国主山川”时代,山川之于政权的象征性含义,便集中体现在“祀”与“戎”中——“祀”,与祭祀的对象和器物纹饰的图载功能有关;“戎”,与天地分野和军事地图所体现的空间观念有关。

《礼记·祭统》曰:“凡治人之道,莫急于禮;礼有五经,莫重于祭。”又曰:“君子之教也,必由其本,顺之至也,祭其是与?故曰:祭者,教之本也已。”祭祀的目的,按照汉儒的解释,乃“尊天地,傧鬼神,序上下,正人道也”(《白虎通疏证》卷三)。祭祀的对象,无非天、地、山、川、神、祖、灵而已。针对不同的祭祀,必然有不同的礼仪制度,当某类祭祀礼仪在长期的发展过程中形成相对固定的仪式、系统和制度,尽管它们在不同的历史时期会有不同程度的变化,但前后的延续性仍是中国礼制思想发展的主线。正如东汉班固所说:“王者必因前王之礼,顺时施宜,有所损益,即民之心,稍稍制作,至太平而大备。”(《汉书·礼乐志》)祭祀之礼的最终实现,还是要通过一定的仪式和所制之“器”为媒介来具体实行。一切事物现象,包括诸神,皆不会无端而至,其来必有因——“器”的形制、纹饰之于礼的重要性,正如同“降神之乐”一样,是“迎神”的必备仪式和道具。

山川作为天地之精华,一直被赋予特定的神的意志和神秘的象征意义。因此,出于先民对自然的敬畏之心而形成的山川祭祀之礼,在中国礼制系统形成之开端,就成为主要的内容组成部分。先民对自然山川的原始认知,也是后世山水文学、山水图画逐渐形成的观念基础。

在传说中的上古之书《尚书》的叙事框架内,将山川祭祀的传统上溯至遥远的尧舜时代——山川祭祀与“观象授时”几乎是同时开始发生的:尧帝命令羲、和两人“历象日月星辰,敬授人时”,确定了一年“有三百有六旬有六日”“以闰月定四时成岁”;洪水为害,“汤汤洪水方割,荡荡怀山襄陵,浩浩滔天”,尧就通过“咨四岳”,即向四岳祭祀祷告的方式寻找治水的人,并通过“咨四岳”的方式询问传帝位之事;舜即位,“在璿玑玉衡,以齐七政;肆类于上帝,禋于六宗,望于山川,遍于群神”,暗示舜以北天极周天运动的规律为准则处理政事;又记舜祭祀“四岳”,“岁二月东巡狩,至于岱宗,柴;望秩于山川……五月南巡守,至于南岳,如岱礼;八月西巡守,至于西岳,如初礼;十有一月朔巡守,至于北岳,如西礼”;大禹治水,则“随山刊木”“决九川”,划定九州,“平水土,主名山川”,获得成功。

另据《国语·鲁语下》记,孔子曾向吴王夫差的使臣讲了一个有关禹在会稽之山会天下诸侯的传说:“昔禹致群神于会稽之山,防风氏后至,禹杀而戮之……山川之灵足以纪纲天下者,其守为神;社稷之守者为公侯,皆属于王者。”这段记载的意思就是,孔子认为禹时代的天下诸侯分两种,一种是守山川的山川神,一种是守社稷的公侯。韦昭注曰:“山川之守主,为山川设者也,足以纪纲天下,谓名山大川能兴云致雨以利天下也。”可知孔子大抵是相信禹之其人的,且将山川的重要性和象征意义上推到久远的“五帝时代”。

由于司马迁将“五帝时代”看作是华夏信史的开端,《史记》中就延续了《尚书》《国语·鲁语》之说,将上述记载全部纳入《五帝本纪》和《夏本纪》:“维昔黄帝,法天则地,四圣遵序,各成法度;唐尧逊位,虞舜不台;厥美帝功,万世载之”,作《五帝本纪》第一;“维禹之功,九州攸同;光唐虞际,德流苗裔,夏桀淫骄,乃放鸣条”,作《夏本纪》第二(《史记·太史公自序》)。关于禹在会稽山会天下诸侯的传说,《史记·夏本纪》记:“于是天下皆宗禹之明度数声乐,为山川神主。”至于这些记载,我们相信其来必有因,并非无由的空想——但它们的真实面目,也许只能以“传说”的形式永存于世。

我们注意到,在祭祀对象和天下观念的反映上,《尚书·虞书》中出现“上帝”“四岳”“六宗”“山川”“群神”“十二州”“十二山”和“四海”等概念;《尚书·夏书》中出现“上帝/天”“社”“九州”等概念;《尚书·商书》中出现“天/上帝/上天/皇天”“上下神祇”“先王”“祖/高祖”“山川鬼神”“四方”和“四海”等概念。《论语·为政》曰:“殷因于夏礼,所损益,可知也;周因于殷礼,所损益,可知也。”假设《尚书》中记载的祭祀之礼和天下观念是可信的,殷墟卜辞中就应该有所体现——尽管没有人会轻易相信《虞书》《夏书》和《商书》就是西周以前的原作,但我们也不能忽视的是,《商书》中的部分概念也的确出现在卜辞中,如“上帝”“先王”“祖/高祖”“山川鬼神”“四方”等。可见《商书》并不是毫无来由的尽伪,只是在核心概念的内涵上窜入了后世的观念,例如:将“天”“上天”“皇天”与“上帝”相等同,完全是西周以后的观念;“十二州”的概念大约是战国时期才出现的。

《尚书·商书·盘庚下》记载商王曰:“古我先王,将多于前功,适于山,用降我凶德,嘉绩于朕邦。”在山川观念上,殷墟卜辞是如何展现了当时的山川观念和祭祀礼制制度的呢?

1928年,河南安阳殷墟的考古发掘将我们对中华上古史的认知提高到了传世文献前所未见的高度。迄今,那里发现了15万片以上的甲骨刻辞,都是商代晚期(公元前14—前11世纪)王室的占卜遗物。这些刻有作为中国已知最早可辨识之古代文字的占卜甲骨,全面而直接地反映了早期中国历史、政治、制度、思想、信仰与文化等诸方面社会结构的第一手资料,是通往探索中国文明起源的桥梁。甲骨卜辞主要是作为祭祀的记录而留存下来的,陈梦家先生在《殷虚卜辞综述》中曾经将卜辞反映的内容分为令雨、令风、降祸、授佑、授年、害年、咎王、佐王、降若、降食、帝与王、帝与邑等16个方面。由这些内容可知,晚商时代,人们生活的核心主题就是对诸种神灵的诸种祭祀,而正是由于这些神灵存在于商人牢不可破的信仰之中——对于一切天文现象、自然现象、社会现象乃至帝王政治等方方面面,神灵都无所不包地产生了决定性的支配力量。这些被祭祀的统领人间万事万物的神灵,可分为三类:1. 天类,其中天神包括上帝、日、东母、西母、云、风、雨、雪;2.地示,包括社、四方、四戈、四巫、山、川;3. 人鬼,包括先王、先公、先妣、诸子、诸母和旧臣等。在所有的祭祀对象中,第一类和天文、天象密切相关;第二类和地理空间观念密切相关,此二类就是后世所言的“仰观天文,俯察地理”;第三类与人密切相关,有各种祖先、诸子和旧臣等。因此,我们可将商代祭祀对象的来源总类归结于三个词——天文、地理、人祖;概言之,就是——天、地、人。由此可知,殷商、两周时期的山川之礼,是所有祭祀之礼中十分重要的环节,是天神、地示和人祖三大祭祀系统的重要组成部分。

甲骨卜辞中所见殷商祭祀制度的核心,无疑是对“帝/上帝”的尊崇,这一点,甚至在传世文献中都有遗迹。如《书·盘庚上》“天其永我命于兹新邑”[1],《书·盘庚下》“肆上帝将复我高祖之德”。胡厚宣先生曾经在《殷卜辞中的上帝和王帝》研究中详细列举了卜辞中所见“帝”与风雨雷云、农业收成、城邑建筑、方国征伐的重要关系;同时,“帝”在降人间以祸福、保佑或作害于殷王、发号施令等方面对殷商王朝的政治发揮着极其重要的影响;商代后期,还出现了将先王宾帝或称帝的情况。不过,为了将人间的帝与天帝区分开来,在措辞上则有“上帝(天帝)”“王帝”之分,在求雨、求年、方国的侵犯和征伐等祭祀方面,要通过祷告王帝(即先祖)的方式,求王帝在上帝左右,从旁转请上帝,而不能直接向上帝求请。

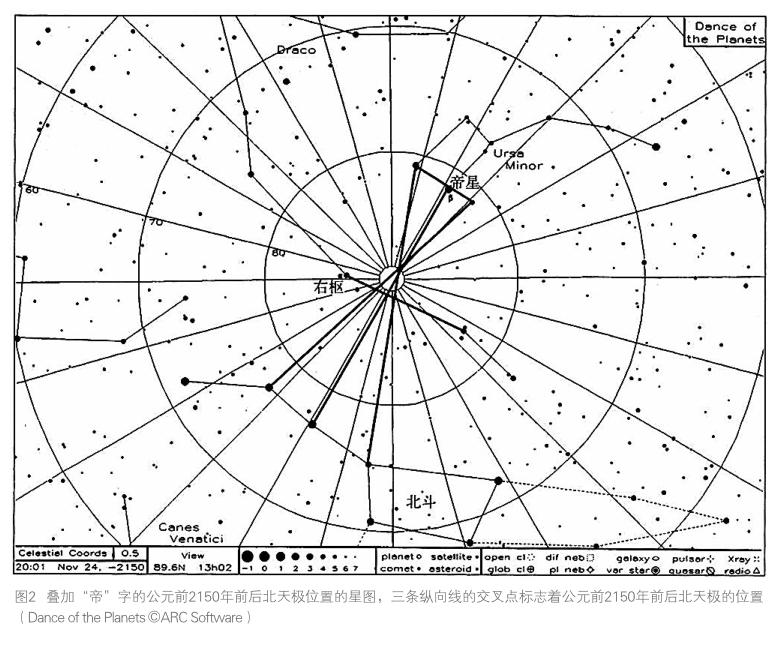

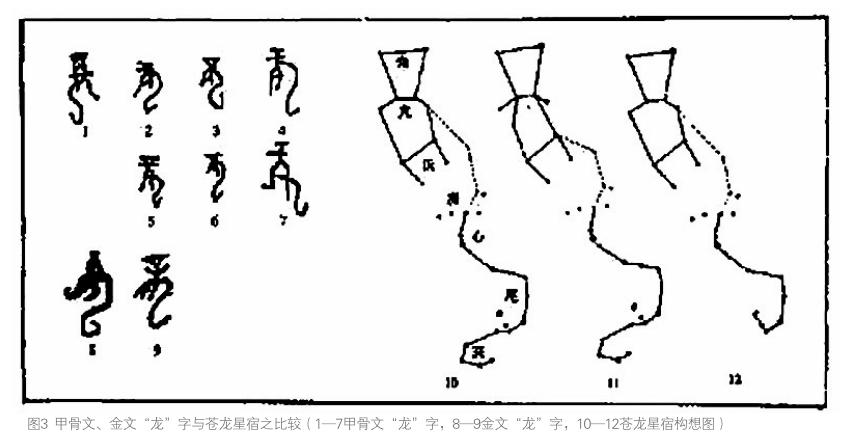

我们认为拥有至高无上的地位的“帝/上帝”,显示了与北天极之间密切的联系。卜辞中将“帝”和“先王”等同、商王死后被冠以“帝”的名号,这些行为便隐喻了人世间的统治者和至上神之间的渊源关系。后世中国帝王政治基石的本质,实际是一种星象与地物之间的对应关系,极为重要的“帝”和“龙”字,其本源可能正是对于天文的“仰观”。按照美国天文学家班大为(David W. Pankenier)对公元前2150年前后北天极星象坐标的计算,使用三条纵向线的交点标识,呈现出甲骨文“帝”字的原型(图1,于省吾《甲骨文字释林》),实际来自北天极的星图(图2,班大为著、徐凤先译《中国上古史揭秘:天文考古学研究》,《北极简史:附帝字研究》)。据冯时的研究,我们将殷周古文字中“龙”字与东宫七宿星图经过比较就会惊奇地发现:如果以房宿距星(π Scorpio)作为连接点而把七宿诸星依次连缀的话,那么,无论选用什么样的连缀方式,其所呈现的形象都与甲骨文及金文“龙”字的形象完全相同[2](图3,《中国天文考古学》《中国早期星象图研究》)。如果龙不是描绘一种已经灭绝的物种的话,通过古文“龙”字的构造,我们看到“龙”的形象来源,便可能是对东宫星宿所呈现的自然图像的复制和艺术化。

甲骨卜辞中有大量与观象授时相关的字,如“斗”“星”以及后世所见的个别星宿名等,还出现了“四土”“四方”概念,均是极为重要的商人观念的体现,已有学者做过深入的研究,此处不做赘述。这里我们就本文所集中讨论的山水本源问题,做一些讨论。

从卜辞的具体内容可知,“山”在当时就已经是重要的祭祀对象,其目的一般是和求雨有关。从一些卜辞中所谓“二山”“三山”“五山”“九山”“十山”来看,这些被祭祀的“山”当时肯定不止一座,可能是对某类山的总称,或如后世所谓的“三山五岳”概念,每一座山都有其主管神灵,根据实际需要,有时祭一座山,有时整体祭一组山,或三、或五、或九、或十。至于这些山是在王畿之内还是之外,抑或是天下之山,则无从确知。从《合集》5949中所见的“我王”“祀”“山”等出现的字眼来看,商王本人可能也会直接参与祭“山”求雨的活动。求雨何以会祭山?《说文》中关于“雨”的解释或可借用,曰:“雨,水从雲下也”,“雲,山川气也,从雨,象雲回转形”,“山,宣也,宣气散,生万物,有石而高,象形”。雨水来自山川的云气,故求雨需祭山,这个道理也不难理解。

我们当如何理解“岳”“河”作为自然神与祖先神同祭呢?

近年清华简《保训》篇的发现是极重要的先秦文献,内容是周文王五十年,也就是商朝灭亡前约10年,文王临终前给太子发(即后来的周武王)的遗训。文王用舜、上甲微和成汤遵行“中”的历史典故教育太子发要守“中”(关于“中”,将另文详论),其中关于上甲微的几句是这样的:“昔微假中于河,以复有易,有易服厥罪。微无害,乃归中于河。微志弗忘,传贻子孙,至于成汤,袛服不解,用受大命。呜呼!发,敬哉!”(李学勤主编《清华大学藏战国竹简》一)尽管《保训》篇是战国简所书文字,但是从内容来看,当是保留了流传于周朝原文献的基本面目。这里的故事背景是:舜因为得到“中”而成一代圣君;夏朝时,居于易水的部族有易氏首领绵臣杀了商族首领王亥后,强行夺去商族驯养的牛羊;王亥之子上甲微求祀于“河”,也从“河”那里得到了一种叫作“中”的处事策略;于是,微用“中”的办法对付有易氏,让有易氏彻底服罪;上甲微由是向“河”告谢,汇报得“中”的好处,并将“中”作为宝训传给子孙,直至6世孙成汤,成汤以“中”而“受大(天)命”,完成灭夏建商大业;后来,“文王受命”,也得到了“中”,一直暗中准备灭商,然事未竟身将死;文王临终前,于是就将“中”作为政治遗产的宝训传达给太子,希望太子将来能成就大业。上甲微得“中”于“河”的故事流传至春秋战国,就讹变成了《竹书纪年》中所记载的“殷侯微以河伯之师伐有易,杀其君绵臣”——“中”变成了“军队”,“河”也变成了“河伯”。

由《保训》可知,“河”在商灭亡前的十几年,仍然是极为重要的祭祀对象,至少在文王的眼里,商人的“天命”就是受之于“河”的。《保训》篇表面看来是文王临终遗训,实则暗藏的话语背景就是周人以“文王受命”作为灭商的舆论工具,而“中”就是“受命”落实到具体的内容,因此文王在临终前要将“中”很郑重地传给他的太子——这里所讲的“河”,显然就是“天命”传播的中介。所谓“河出图,洛出书”和文王被拘羑里而演《易》的传说由来之深层内因,正在于此。[4]“河”将“中”授予商族而使其成就数百年伟业的功劳,在历史记忆中并没有完全被抹去痕迹,汉代焦延寿《易林·震·大有》曰:“河伯之功,九州攸同,载祀六百,光烈无穷。”这里说及商代总积年为600年是否确切暂且不论,对于“河伯”之功劳,等同于司马迁评价禹的功劳时所说的“维禹之功,九州攸同”,显然不是空穴来风——对研究《易》的焦延寿来说,其中的因由大抵是知道的,由此可知“河”在商朝的重要性。

商的始祖是“契”,按照《史记·殷本纪》的说法,契死后,第4代为曹圉,其后依次是冥、振(亥)、微(上甲),微死后的第6代是天乙,也就是后来建立商王朝的成汤,在卜辞中被称作唐、太乙(大乙),我们也见到卜辞中“河”“王亥”“大乙”同祀的情况。《合集》34294曰“王亥、上甲即于河?”,《屯南》2272曰“叀上甲即宗于河?”,陈述的就是上甲从“河”得“中”的历史记忆。如此就不难理解,“河”为什么经常会和商族高祖组合在一起祭祀——同时还有“岳”,显然是另有其意的“天命”中介。

卜辞中“岳”“河”和“高祖”同祀的情况已见(如《合集》1182、《屯南》1116,记载同时祭祀“河”“王亥”和“上甲”,且享受同等的十牛、十牢)。如果“岳”和“河”仅仅被看作泛指的山和河流的话,那按理“祖”就应该可以和普通的山、川同祀——事实上我们却并没有发现记录这种假设的卜辞,而更多的证据已经表明,“岳”和“河”的地位要远远超越一般的山、川,这就意味着“岳”和“河”是拥有无比神力的自然神,是天下山之为王和水之为王者。然天下山川何其多,能够有资格享受这份尊崇的,恐怕只有那些被赋予特殊象征意义的大山和大川。综合来看,在商人“天帝—天极”对应观念的影响下:

3. 作為自然神的“河”,除了天下河流之宗主——“黄河”之外,再也找不到比它更有资格担此重任的河流了,而且,“河”在中国古代典籍中,一直就是“黄河”的代名词。

无论“岳”“河”作何解,在商人的信仰系统里,“天帝”是统领宇宙、天地、万物、人世等一切秩序的至尊者,作为“地示”的“岳”“河”“山”“川”是自然之神,与作为“人鬼”的祖先之神先王、先公,无疑均是向“上帝”转达人世间祀求的中介——先民对万物基本规律[6]、自然山水和祖先的尊崇,不仅奠定了后世“天人合一”和“孝”的思想基础,也奠定了后世的思想观念与艺术不同于其他文明之独立发展系统的基础。

注:本文注释因篇幅所限,发表时予以删减,拟结集出版时全部附录。

注释:

[1] 商人的至上神是“帝/上帝”,“天其永我命于兹新邑”句中的“天”混入了西周以后“天命”观念之“天”的概念。

[2] 东宫苍龙所辖七宿,各宿距星除心、尾两宿外,古今没有改变。

[3] 对于河的祭祀方式有多种,主要有“燎”祭、“沉”祭(《合集》14559、14609,《英藏》1162)、“酒”祭(《合集》672正、1052正、4141)和“舞”祭(《合集》14603、14197正、34295)等。另外,尚见有“帝”祭(《合集》14531)、“报”祭(《合集》672正)、“御”祭(《合集》6616正)、“ㄓ”祭(《合集》945正、1027正)、“取”祭(《合集》14575、14576)等多种祭祀方式。

[4] 《易》“大壮”“旅”甚至记载王亥“丧羊于易”“丧牛于易”;《易经》多处提到中行,《泰·九二》:“尚于中行。”朱熹《周易本义》解释说:“九二以刚居柔,在下之中,上有六五之应,主乎泰而得中道者也。……则合乎此爻中行之道矣。”《益·六四》:“中行告公。”程颐《周易程氏传》说:“若行得中道,则可以益于君上,告于上而获信从矣。”钱基博《四书解题及其读法》说:“《易》六十四卦,三百八十四爻,一言以蔽之,曰‘中而已矣!”

[5] 概念化的“昆仑之丘”与西汉以后流行的地理之昆仑山是两回事。事实上,殷周之际在概念上能够对应“昆仑之丘”的,只有嵩山。

[6] 先民尊崇北天极,事实上就是抓住了地球自转的基本原理,并借以制定人间秩序,这也是先民遵守自然万物规律思想最本质的体现。

责任编辑:姜 姝