必因亲旧而避嫌猜

2021-06-30

在处理公与私的关系中,历史上那些雄主与贤臣,在破除私心成全公义方面可圈可点。诸如不因亲属而滥功爵、不因私仇而蔽贤能、不以公事而售私恩、不因故旧而枉法度等等,都为后人如何破除私心提供了样本。从现实生活来看,破除私心、杜绝私心,的确是处理公与私问题时的主要矛盾和矛盾的主要方面,但现实中毕竟也还存在次要矛盾和矛盾的次要方面。这就是本人没有私心而是一心为公,但别人怀疑他那样做暗藏私心,怎么办?

比如,在選人用人问题上,按照公道原则遴选出了一个人才,但这个人却是自己的亲戚或僚属或身边人。不用他吧,人才难得,殊为可惜;用他吧,非议太多,人们总是天然地认为你这是徇私,是“萝卜招聘 ”。当然,从现实情况看,今天曝出的 “萝卜招聘 ”案例基本都是徇私,但在理论上也的确存在亲戚是个人才的情形。

古代类似情形就有不少。

比如,春秋时期的晋国大臣祁奚,在晋平公问他南阳缺个县令谁合适时,他推举了他的仇人解狐。这当然是大公无私,这一点没有人怀疑,在道德上也能得高分。但是后来,晋平公又问他,国家缺个管军事的官,你看谁合适?没想到这一次,祁奚竟然推荐了自己的儿子祁午。这就很考验人的担当了。推举仇人,别人不会怀疑;但推荐儿子,别人难免要怀疑。即便相信你公道处事,也难免心里存疑。这就是现实。

其实,这两次推荐,晋平公自己都提出了疑问:解狐不是你的仇人吗?祁午不是你的儿子吗?而两次回答,祁奚都用了同一个标准:你问的是谁堪大任,而不是问与我的关系。事实上,祁奚不仅荐人坚持一把尺子,其为官也始终公道处事,所以才不避嫌猜、无惧人言,也因此才没有人说闲话。即便君主问他,也能坦然以对,而两次举荐,国人都称赞,更在当时就传为佳话。同时代的孔子听说了,就评价说:“善哉!祁黄羊(即祁奚)之论也,外举不避仇,内举不避子。祁黄羊可谓公矣。”《左传》则援引《诗经》“惟其有之,是以似之”句,称赞祁奚有这种善德,而能举荐那些与自己相似的人才。

然而,倘若不是这样一个公道正派的人推荐人才,恐怕人们就不太相信其无私心;再假设这两次举荐顺序颠倒过来,先举荐了儿子,后举荐了仇人,恐怕非议就会更多。比如人们的常理逻辑就可能是这样的:先徇私举荐了儿子,后怕人非议,又举荐了仇人试图弥补。历史不由人假设,但人心却是复杂的。在这个意义上,我们今天说组工干部一定要公道正派,是极有道理的。立身行事不太公道正派,或标识不那么明显,你举荐人才再怎么坚持标准,别人也很难完全信任支持你。

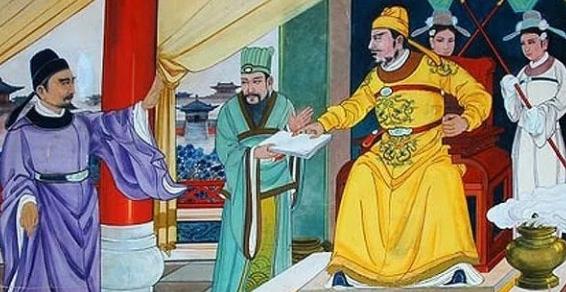

唐太宗处事公私分明,所以他在用人问题上也能做到举贤不避亲,而不畏人言。比如,在633年,朝廷要任命长孙无忌为司空。长孙无忌是李世民的大舅子,其才能也是有目共睹。但长孙无忌自己就执意推辞,他觉得自己毕竟是外戚,这样用自己,担心天下人会说李世民徇私。所以,即便在大唐那样的盛世,对于李世民那样的明君来说,也仍然会面临被人说闲话的问题。

但李世民襟怀坦荡,不仅不同意长孙无忌的请辞,还说了一番深刻道理:“吾为官择人,惟才是与。苟或不才,虽亲不用,襄邑王神符是也;如其有才,虽雠不弃,魏征等是也。今日所举,非私亲也。”李世民的用人标准,和祁奚一样,都是看有没有才,而不在乎是否为亲仇。

然而,古人的举贤不避亲,是否就值得今人效仿呢?设若那些搞“萝卜招聘 ”者,面对质疑,也都援引这些古代案例来自证,怎么办呢?

必须看到,古人的这些开明之举,有其特定的历史环境与条件。有些人才,如果因为与自己有亲,怕人疑为徇私而不敢用,就可能为敌国所用,或于开国大业不利。这大多发生在纷乱之世,或事业草创之时,不容计较太多。但在承平之世,这些规矩就要立起来,尤其是在用人上,就必须有鲜明的导向。特别是在今天,举贤还是避亲的好。

今天,在一些领域对于重点人群建立的回避制度,比如法官、检察官、公务员的任职回避、公务回避等等,就是一个较好的防止徇私的制度壁垒。特别是在干部选用上,也明确了党政领导干部任职回避制度、党政领导干部选拔任用工作回避制度,目的就是为了防止不正之风。