碳中和背景下工业副产氢气能源化利用前景浅析

2021-06-30刘思明

刘思明,石 乐

(1.石油和化学工业规划院,北京市东城区,100013;2.航天长征化学工程股份有限公司,北京市大兴区,101111)

0 引言

目前,全球主流气候研究机构已经对全球温室气体控制目标达成共识,全球主要国家也均结合自身情况提出了碳中和发展的时间表。部分欧美国家早在2010 年前就已实现了碳达峰[1],而我国仍处于经济快速发展阶段,二氧化碳排放量仍在持续上行中,未来碳减排任务艰巨。由于我国仍处于快速发展阶段且碳排放基数庞大,现有的举措还远不足以实现巴黎协定的“2 ℃、1.5 ℃”乃至承诺的碳中和目标。根据国家应对气候变化战略研究和国际合作中心的相关研究成果,按照碳排放现有的下降趋势,若我国在减碳方面不采取更加积极的举措,预计2050年碳排放与现状相比将仅降低10%~20%,与碳中和目标相比还存在着较大差距。在这种情况下,若要在全球实现“2 ℃、1.5 ℃”的目标,除中国以外的其他国家必须减碳超过60%和95%甚至达到负排放,这对全世界来说将是几乎不可能完成的任务。

氢能是世界新能源和可再生能源领域中正在积极开发的一种二次能源。氢气在燃烧过程中不会产生二氧化碳、二氧化硫和烟尘等大气污染物,同时与太阳能和风能相比,氢能又具有相对较强的可储存性,因此氢能被看作是未来最理想的清洁能源之一[2]。从实现我国碳中和战略目标来看,在降低高碳能源使用的前提下,在终端应用方面氢能源将发挥着重要的作用。随着氢能制备、储运和燃料电池等技术的日渐成熟,氢能战略将成为未来全球能源战略的重要组成部分。

目前,我国在燃料电池汽车领域开展了氢能应用示范,受燃料电池和氢气成本的影响,氢能应用成本明显高于传统能源。本文重点研究了我国氢能的供给问题,旨在通过分析工业副产氢来源和竞争力,对依托工业副产氢发展氢能源产业的前景进行分析。

1 氢能产业发展现状

目前,我国共有20多个省市陆续出台氢能发展相关政策,主要包括支持制氢、储氢、运氢、加氢、关键材料、整车等氢能产业链条技术研发,加大财政补贴及科研经费投入,加快加氢站等基础设施建设[3],推进公交车、重卡车、物流车等示范运营。根据石油和化学工业规划院统计,截至2020年底,我国燃料电池技术耐久性达到约4 000 h、功率密度约4 kW/L,全国已建成加氢站61座,在建70余座,氢燃料电池汽车累计保有量7 000辆以上,规模位居国际前列,在珠三角、长三角和京津冀等地区初步形成一定示范规模。

虽然目前我国并未发布有关氢能源产业方面的规划,但在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》中已经明确提出,将大力发展氢燃料电池汽车产业,预计在未来的10~15 a中,将会在交通领域取得提高氢燃料制储运经济性[4]、推进加氢基础设施建设等方面的突破。其中,明确指出将因地制宜开展工业副产氢及可再生能源制氢技术方面的应用,加快推进先进适用的储氢材料产业化。财政部同步出台了“以奖代补”的资金支持政策,开展全国氢能源示范城市的遴选,对试点城市给予奖励,由地方统筹用于支持新技术产业化攻关、人才引进、团队建设以及新技术在燃料电池汽车上的示范应用。随着“十四五”我国碳中和战略的深入实施,我国氢能源产业示范将有望加速推进。

2 工业副产氢将在氢能源产业导入期发挥重要的作用

当前我国氢气生产主要在石化、化工、焦化行业,作为中间原料生产多种化工产品,少量作为工业燃料使用[5]。在氢能产业发展初期,依托现有氢气产能提供便捷廉价的氢源,支持氢能中下游产业发展、降低氢能产业起步难度具有积极意义。工业副产氢气是指现有工业在生产目标产品的过程中生成的氢气,目前主要形式有烧碱(氢氧化钠)行业副产氢气、钢铁高炉煤气可分离回收副产氢气、焦炭生产过程中的焦炉煤气可分离回收氢气、石化工业中的乙烯和丙烯生产装置可回收氢气。

根据石油和化学工业规划院统计,从目前氢气的生产原料构成来看,我国氢气来源,一是主要以煤为主,产能为2 388万t/a,氢源占比为58.9%;二是高温焦化和中低温焦化(兰炭、半焦)副产煤气中的氢,产能为811万t/a,氢源占比为20.0%;三是天然气制氢和炼厂干气制氢,产能为662.5万t/a,氢源占比为16.3%;四是甲醇制氢、烧碱电解副产氢、轻质烷烃制烯烃副产尾气含氢等,产能为195.5万t/a,氢源占比为4.8%。

氢能的终端使用价格由氢气制备、提纯、储存、运输、加注和终端应用等环节构成,其中如何获得价格低廉的氢气、以经济安全的方式储运、终端使用规模化以及低成本制造,是决定氢能源产业应用规模提升的关键。

2.1 焦化副产氢

焦炉气是混合物,随着炼焦配比和工艺操作条件的不同,其组成也会有所变化,焦炉气的主要成分为H2(55%~67%)和CH4(19%~27%),其余为少量的CO(5%~8%)、CO2(1.5%~3%)、C2以上不饱和烃、氧气、氮气,以及微量苯、焦油、萘、H2S和有机硫等杂质。通常情况下,焦炉气中的H2含量在55%以上,可以直接净化、分离、提纯得到氢气,也可以将焦炉气中的CH4进行转化、变换再进行提氢,可以最大量地获得氢气产品。按照焦化生产技术水平,扣除燃料自用后,每吨焦炭可用于制氢的焦炉煤气量约为200 m3,焦炉煤气中的氢气含量约为56%~59%。

以焦炉气为原料制取氢气的过程中广泛采用变压吸附技术(PSA)。小规模的焦炉气制氢一般采用PSA技术,只能提取焦炉气中的H2,解吸气返回回收后做燃料再利用;大规模的焦炉气制氢通常将深冷分离法和PSA法结合使用,先用深冷法分离出LNG,再经过变压吸附提取H2。通过PSA装置回收的氢含有微量的O2,经过脱氧、脱水处理后可得到99.999%的高纯H2。

我国作为焦化产业大国,焦炉气是重要的能源和化工原料,充分挖掘焦炉气产能,实现利用方式清洁化、产品高附加值化,是该行业重点关注的方向之一。我国每年可供综合利用的焦炉气量约为900亿Nm3,由于近年来环保要求趋严,目前大部分焦炭装置副产的焦炉气下游都配套了综合利用装置,将焦炉气深加工制成天然气、合成氨、氢气以及联产甲醇合成氨等。但由于氢气储运困难,其下游市场局限性较大,目前焦炉气制氢在其下游应用中所占比例较小。

目前,焦炉气直接提氢项目投资较低,比直接使用天然气和煤炭制氢等方式在成本上更具优势,是大规模、高效、低成本生产廉价氢气的有效途径,在我国具备良好的发展条件。同时,焦化产能分布广泛,在山西、河北、内蒙、陕西等省份可以实现近距离点对点氢气供应。

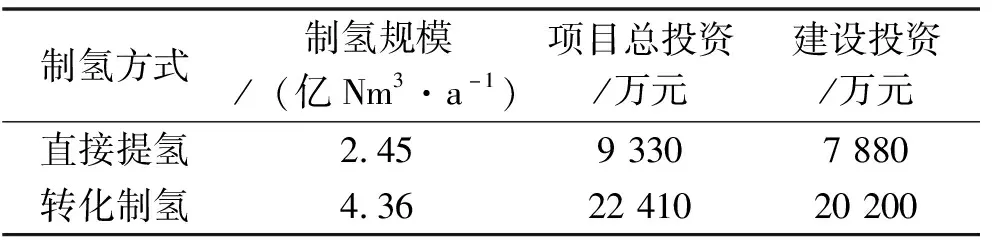

采用焦炉气转化制氢的方式虽然增加了焦炉气净化过程,增加了能耗、碳排放和成本,但氢产量大幅提升,且焦炉气成本远低于天然气价格,相较于天然气制氢仍具有成本优势。未来随着氢能产业迅速发展,氢气储存和运输环节成本下降,焦炉气制氢将具有更好的发展前景。以200万t大型焦化厂为例,可综合利用焦炉气规模为4.6亿Nm3/a,直接提氢和转化制氢的对比见表1。

表1 直接提氢和转化制氢的对比

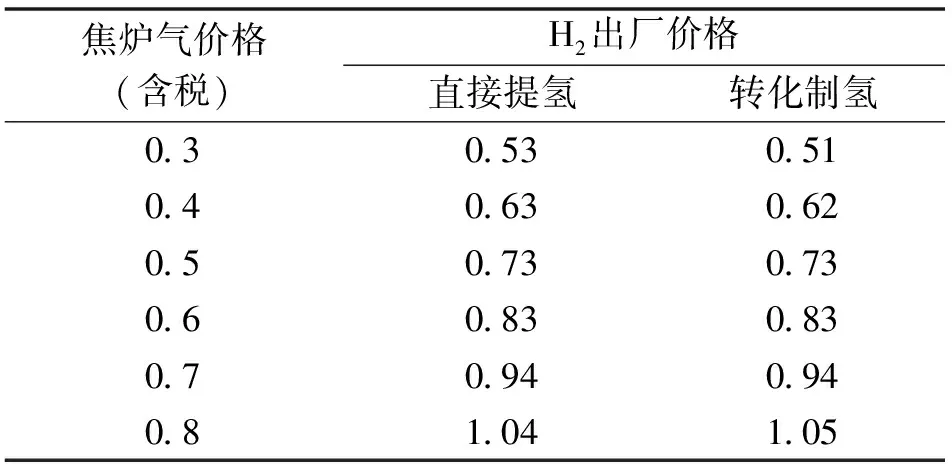

焦炉气制氢成本测算见表2。

表2 焦炉气制氢成本测算 元/Nm3

2.2 氯碱副产氢

氯碱厂以食盐水为原料,采用离子膜或石棉隔膜电解槽生产烧碱和氯气,同时可以得到副产品氢气。电解直接产生的H2纯度约为98.5%,含有部分氯气、氧气、氯化氢、氮气以及水蒸气等杂质,把这些杂质去掉即可制得纯氢。我国氯碱厂大多采用PSA技术提氢,获得高纯度氢气后用于生产下游产品。在氯碱工业生产中,每生产1 t烧碱可副产氢气280 m3。

我国氯碱副产氢气大多进行了综合利用,主要利用的方式是生产化学品,如氯乙烯、双氧水、盐酸等,部分企业还配套了苯胺。另外,氯碱副产氢气不仅可以作为本企业的锅炉燃料,还可以销售给周边人造刚玉企业采用焰熔法生产人造蓝、红宝石,或者少量充装就近外售,还有部分氯碱副产氢气会直接排空。据统计,我国氯碱副产氢气的放空约为20亿m3/a,放空率约为20%,造成了氢气资源浪费。以50万t/a的烧碱装置为例,其副产氢气规模约为1.39亿Nm3/a,净化后的氢气产品量约为1.25亿Nm3/a(收率按90%计算)。

氯碱工业副产氢净化回收成本低、环保性能较好、生产的氢气纯度高,经PSA等工艺净化回收后,适用于汽车用燃料电池所需的氢气原料。我国氯碱企业在解决好碱氯平衡的前提下,可进一步开拓氢气的高附加值路径。

在目前的化工副产制氢路线中,氯碱产能的覆盖面较广,其中山东、江苏、浙江、河南、河北以及新疆、内蒙古等省份是主要生产地,此外,在山西、陕西、四川、湖北、安徽、天津等地也有分布。氯碱产业主要生产地与氢能潜在负荷中心重叠度较好,是未来低成本氢源的良好选择,尤其是在氢能产业发展导入期,可优先考虑利用周边氯碱企业副产氢气,降低原料成本和运输成本,提高项目竞争力。氯碱副产制氢成本较低,大型先进氯碱装置的产氢成本可以控制在1.3~1.5元/Nm3区间。

2.3 丙烷脱氢副产氢

目前我国共建有13个丙烷脱氢项目,并有多个PDH项目正处于前期工作。“十四五”期间,我国丙烷脱氢项目的丙烯总产能将突破1 000万t/a,副产氢气超过40万t/a。

在已经投产的丙烷脱氢企业中,除了宁波海越新材料有限公司没有配套下游产能,其余企业均有下游配套,多数配套PP(聚丙烯生产)装置,部分配套丙烯酸、丁辛醇、环氧丙烷等化工类下游产品,其中丁辛醇、环氧丙烷和PP等装置都需要消耗一部分氢气。已投产的丙烷脱氢装置开工率按90%计算,扣除企业自用的氢气部分,剩余可销售的氢气产品有十几万吨。以60万t/a的丙烷脱氢制丙烯装置为例,其副产粗氢气规模约为3.33亿Nm3/a。当丙烷脱氢装置富氢尾气价格在0.6~1.0元/Nm3的范围内波动时,相应净化后的氢气产品(纯度≥99.999%)单位完全成本为0.89~1.43元/Nm3,即经PSA分离提纯后精制氢气成本增加0.3~0.4元/Nm3。按1元/Nm3的价格计算,则60万t/a的丙烷脱氢制丙烯装置每年可增加收入约3.33亿元,同时下游市场可获得价格为1.43元/Nm3的低成本氢气。

丙烷脱氢制丙烯装置的原料大多依赖进口,东部沿海地区具有码头区位优势,因此丙烷脱氢产能大多数分布在东部沿海地区(京津冀、山东、江浙以及福建、广东)。从产业布局来看,丙烷脱氢产业与氢能产业负荷中心有很好的重叠,丙烷脱氢装置副产氢接近氢能负荷中心,可有效降低氢气运输费用,而且该产业副产氢容易净化,回收成本低,因此丙烷脱氢装置副产氢将会是氢能产业良好的低成本氢气来源。

3 未来发展展望

目前,我国各相关政府部门及企业已经高度重视发展氢能源产业,由国家能源集团牵头,国家电网、东方电气、航天科技、中船重工、宝武钢铁、中国中车、三峡集团、中国一汽、东风汽车、中国钢研等多家央企参与的氢能产业联盟已经正式成立。根据我国氢能源产业发展现状和主流咨询机构预测,到2025年,我国燃料电池汽车有望达到5~10万辆,加氢站数量超过800座。我国将在2035年建立多元用氢生态,通过氢能实现二氧化碳减排超过1亿t/a。

“十四五”时期,我国氢能源产业的发展重点仍然聚焦在由技术突破和规模化发展带动的成本下降的问题上,尽早提高氢燃料电池汽车的低温启动,提升电池可靠耐久、使用寿命等性能,并降低整车成本,逐步扩大燃料电池系统产能,完善氢气供应运输及加注基础设施建设,为氢燃料交通及生活领域的产业化打好基础。

由于国家对氢能源产业的发展采用有选择性的局部支持政策,近期氢能产业发展较快的地市应充分借力工业副产氢,使氢能源产业在发展初期能够依托工业副产氢的低成本,快速培育下游市场规模。到2030年前,我国工业副产氢将成为在完成绿氢替代前培育氢能终端市场的重要过渡手段,并通过引入CCUS等技术,使工业副产氢成为真正的“蓝氢”。通过提升工业副产氢在能源领域的应用比例,将显著提升工业副产氢气的经济价值。同时,通过氢能源对化工、钢铁等行业的改造,助力传统行业转型升级,实现一定规模的节能降碳效果。