1990—2018年长沙市土地利用变化对生态系统服务价值的影响

2021-06-30王远超

彭 毅,王远超,高 阳

(1.中国地质调查局长沙自然资源综合调查中心,湖南 长沙 410000;2.中国地质调查局应用地质研究中心,四川 成都 610036;3.中国农业大学土地科学与技术学院,北京 100193;4.自然资源部农用地质量与监控重点实验室,北京 100193)

0 引言

生态系统服务是指在生态系统与生态过程中形成并维持的、人类赖以生存的自然环境条件与效用[1-3]。土地是各类生态系统的载体,土地利用/覆盖变化会直接影响生态系统的结构和功能[4-6],对维持生态系统功能起着决定性作用[7-8]。量化研究生态系统服务价值(Ecosystem Service Values,ESV)有利于衡量生态系统服务供给潜力和生态效益大小,促进土地利用优化管控[9-14]。

1997年,Costanza等[15]首次对全球ESV进行了评估,得出全球陆地生态系统平均每年的服务价值约为12万亿美元,以湿地和森林的服务价值为主,分别占比40%和38%。国内学者中,谢高地等[16]较早开展了ESV相关研究,并于2008年在Costanza等[15]研究的基础上提出了一种适合中国国情的ESV量化方法[17],在2015年进一步构建了基于单位面积价值当量因子法的中国陆地ESV的动态评估方法[18-19]。这一方法被广泛应用于不同尺度生态系统的价值评估[20-23]。其中,研究土地利用变化下区域ESV的变化对了解土地利用变化下的生态环境效应以及促进生态环境可持续发展具有重要意义。伍星等[24]分析了土地利用变化对长江上游ESV的影响,结果表明快速城市化和以经济利益为目的的发展模式给生态系统服务功能和可持续发展带来了巨大压力。熊鹰等[25]探讨了湖南省的ESV时空格局及其动态演化,结果表明长沙市及周边区域因建设用地比例较高,为ESV低值区。

湖南省是我国内陆开放的经济中心和长江经济带的重要支撑[26],长沙市是长江中游城市群的核心城市,是中部崛起战略的重要支点。改革开放以来,长沙市进入快速工业化、城镇化发展阶段,社会经济的发展及战略政策的实施导致该地区土地利用结构发生显著变化,局部地区生态风险有持续恶化的趋势[27]。本文基于ArcGIS软件及当量因子法,分析了长沙市1990—2018年间的土地利用变化,并对生态系统服务当量因子进行本地化校正,进而评估了长沙市生态系统服务空间差异及演化特征,以期为长沙市土地利用优化配置和生态安全管控决策提供支撑。

1 研究区概况和数据来源

1.1 研究区概况

长沙市地处洞庭湖平原南端,是我国重要的粮食生产基地,全市下辖6个区、1个县,代管2个县级市,总面积11 819 km2,建成区567.32 km2,2018年常住人口城镇化率为79.12%。近年来,随着国家中部崛起以及长江经济带发展等战略的实施,长沙市经济社会发展步入快车道,人口规模不断扩大,对各用途建设用地的需求显著增加,随之而来的水土流失、耕地侵占、湖泊萎缩、水质恶化等生态环境负效应不断加剧,生态系统服务功能衰退风险加大[28]。因此对长沙市进行ESV评估,研究其时空演变趋势具有重要的现实意义。

1.2 数据来源

本文采用的1990、2000、2010和2018年4期土地利用遥感监测数据(30 m×30 m)来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn),借助ArcGIS软件将土地利用类型分为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用土地6个一级类型及25个二级类型。社会、经济数据来自中国物价年鉴(1991—2019年)、湖南省以及长沙市历年统计年鉴等。

2 技术方法

2.1 土地利用变化分析

2.1.1 土地利用类型动态度

土地利用类型动态度指的是研究区一定时间范围内土地利用类型的数量变化情况,反映了人类活动对土地利用类型的影响程度[29]。通过定量描述土地利用变化速度,可以预测其发展趋势。土地利用类型动态度表达式为

(1)

式中:K为一定时间内某一土地利用类型动态度;Ua、Ub分别为研究初期和末期某土地利用类型的面积,hm2;T为时间,a。

2.1.2 土地利用变化动态轨迹

一个给定像元在一定时间段所发生的土地利用类型变化过程,即构成其土地利用变化动态轨迹[30]。借助ArcGIS软件的空间分析功能将1990—2018年4期土地利用遥感影像合并,从而建立像元尺度的土地利用变化动态轨迹。根据土地利用分类体系,将耕地、林地、草地、水域、建设用地、未利用土地分别用代码1~6代替,不同土地利用类型在1990—2018年间的动态变化轨迹可用一个4位数编码表示,例如编码“1221”的轨迹代表“耕地(1990)→林地(2000)→林地(2010)→耕地(2018)。

2.2 ESV评估与分析

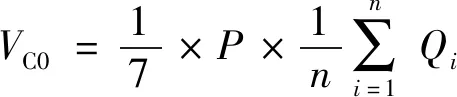

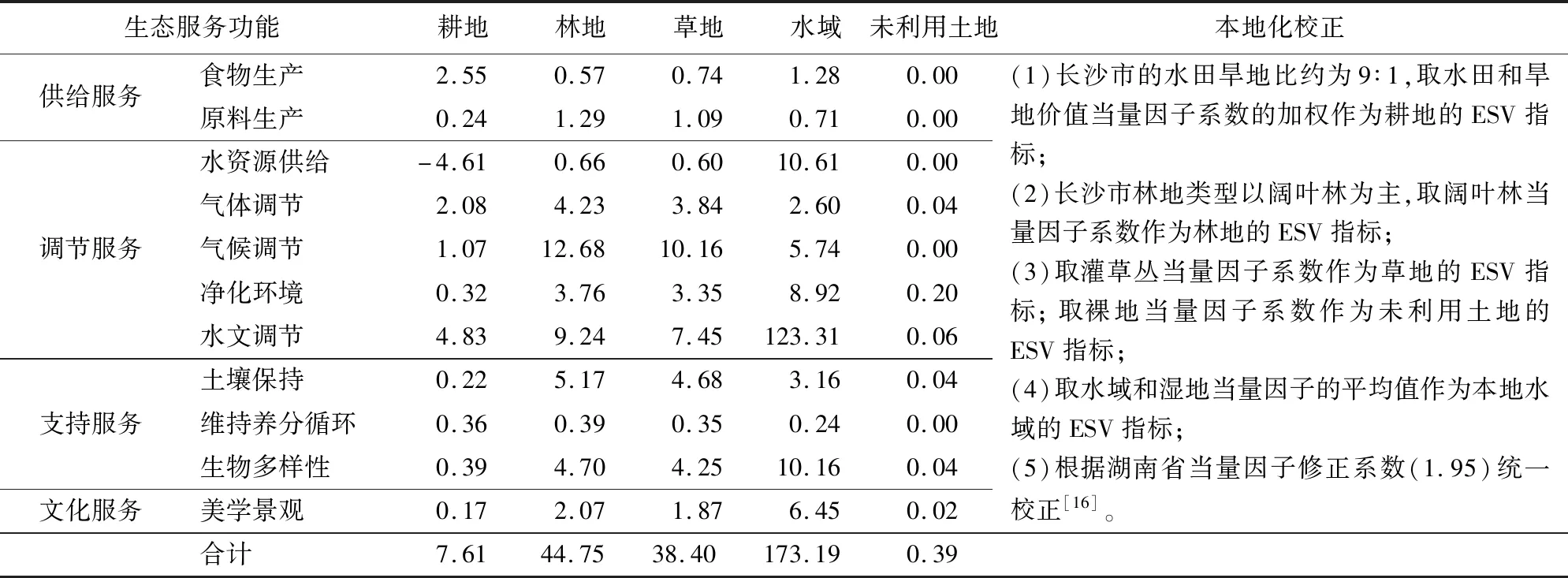

本文依据谢高地等[18]提出的基于单位面积价值的当量因子法,结合长沙市土地利用实际情况,对各项生态系统服务功能当量进行本地化校正,构建适合长沙市的ESV当量表(表1)。ESV当量因子的价值系数为该区域1 hm2耕地粮食产量市场价值的1/7[21]。计算公式为

(2)

式中:VC0为ESV当量因子的价值系数,元/hm2/a;P为全国平均粮食价格,元/kg;Qi为研究区平均粮食产量,kg/hm2;n为年份数。

ESV的计算公式为

ESV=∑(Ak×VCk),

(3)

ESVf=∑(Ak×VCfk)。

(4)

式中:ESV为生态系统服务价值;Ak是土地利用类型k的面积,hm2;VCk是土地利用类型k的生态系统服务系数,元/hm2/a;ESVf为生态系统第f单项服务功能价值;VCfk是土地利用类型k的第f项生态系统服务系数,元/hm2/a。

表1 长沙市各土地利用类型单位面积ESV当量及校正Tab.1 Ecosystem service equivalent value and corrections in per unit area of different land use types in Changsha City

3 结果与分析

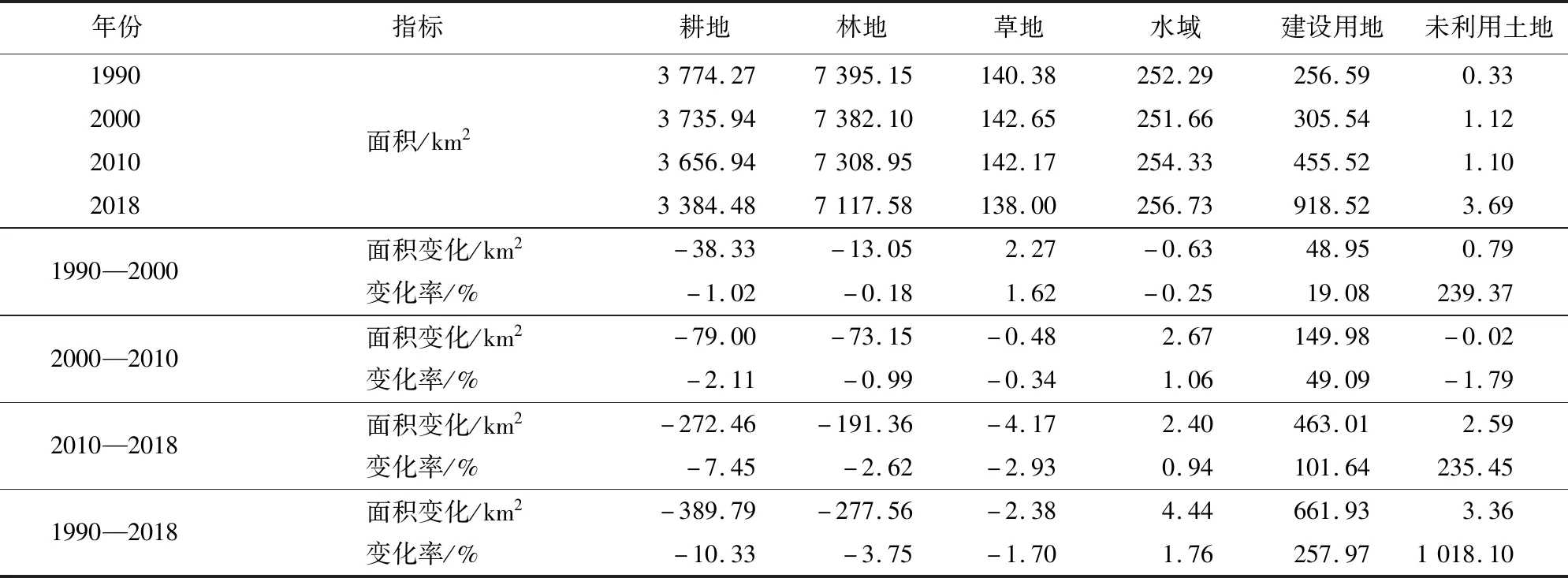

3.1 长沙市土地利用类型变化特征

3.1.1 土地利用演化特征

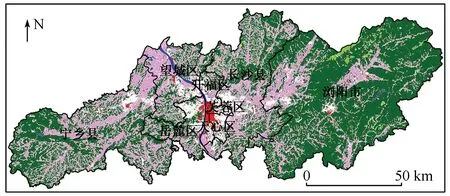

本文基于土地利用遥感监测数据产品,分析了长沙市土地利用的时空动态变化(图1)。1990—2018年长沙市各土地利用类型的面积依次为:林地>耕地>建设用地>水域>草地>未利用土地(图2),其中林地占比最高,其次为耕地,两者占土地利用总面积的比例达90%左右,其他土地利用类型占比较少。

(a)1990年 (b)2000年

(a)1990年 (b)2000年 (c)2010年 (d)2018年图2 1990—2018年长沙市土地利用结构Fig.2 Land use structures of Changsha City from 1990 to 2018

1990—2018年长沙市土地利用变化的总体趋势为耕地、林地、草地面积减少,水域、建设用地、未利用土地面积增加,区内各土地利用类型的变化率差异明显(表2),未利用土地面积的变化率最大,但基数较小;其次是建设用地,变化率达257.97%。从变化趋势上看,建设用地不断增加,林地和耕地呈减少趋势,其他土地利用类型的变化存在波动。其中水域在1990—2000年呈减少趋势,之后开始增加并保持增长趋势;草地在1990—2000年呈增长趋势,随后则处于减少趋势,且减少幅度不断加大。

表2 1990—2018年长沙市土地利用变化Tab.2 Land use type changes of Changsha City from 1990 to 2018

3.1.2 土地利用动态度

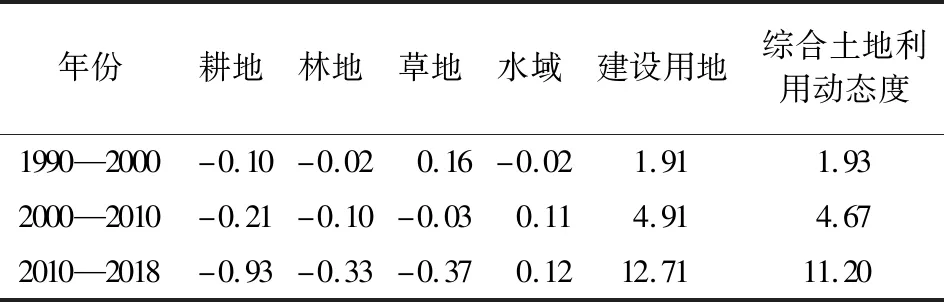

根据1990—2018年长沙市4个时期的土地利用遥感监测数据,结合公式(1)计算各类土地利用动态度和综合土地利用动态度(表3)。总体上长沙市1990—2018年间的综合土地利用动态度均为正值,且变化较大,主要受建设用地变化的影响。1990—2000年,长沙市的综合土地利用动态度较小,仅为1.93%;2000—2010年,随着城镇化进程的启动,建设用地持续侵占耕地、林地、草地等,综合土地利用动态度达到4.67%;2010—2018年,随着城市扩张不断加快,综合土地利用动态度高达11.20%。

表3 1990—2018年长沙市各时段土地利用动态度Tab.3 Land use dynamic degree of Changsha City from 1990 to 2018 (%)

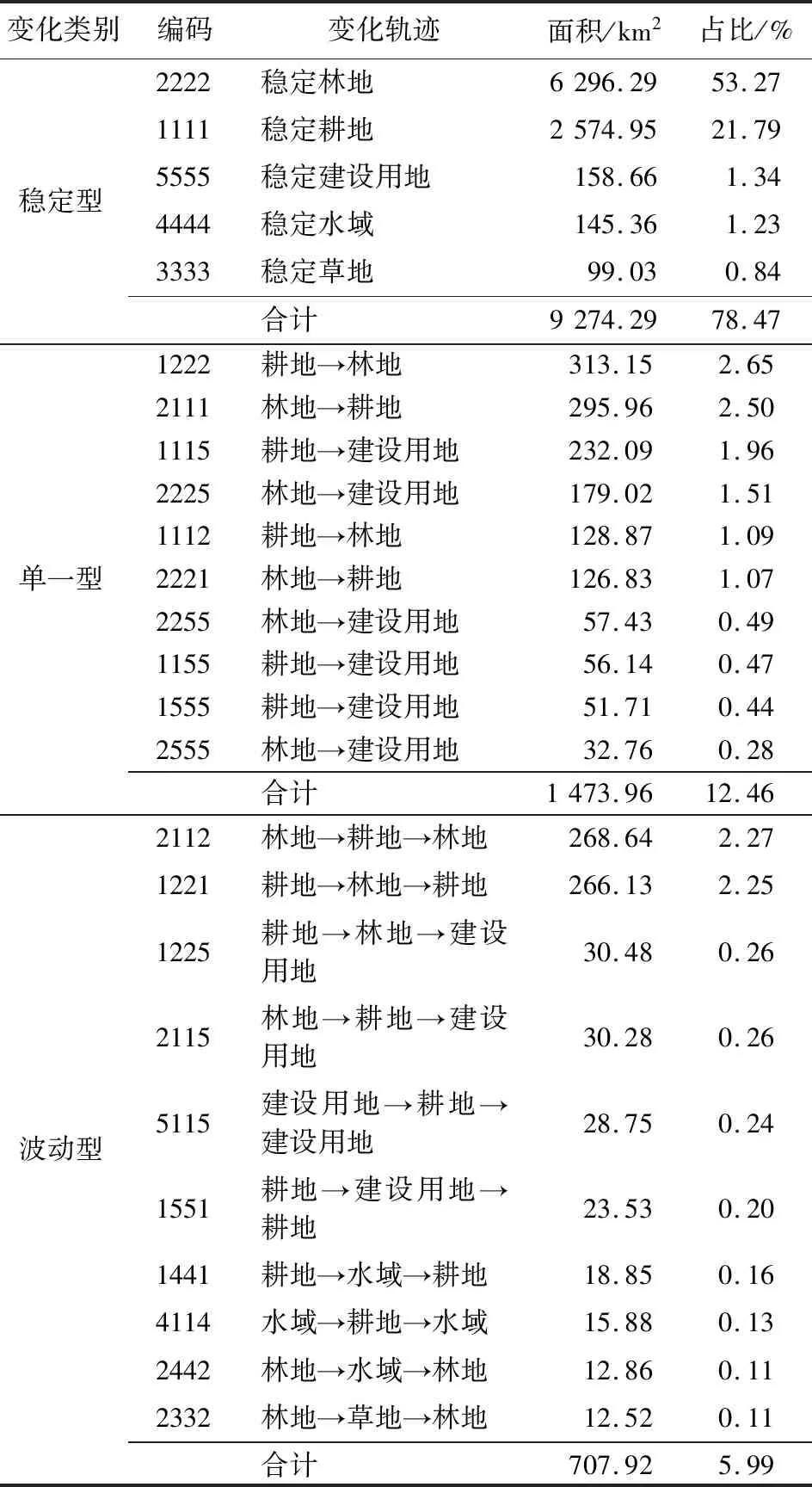

3.1.3 土地利用变化轨迹分析

土地利用变化轨迹显示长沙市近30 a来的土地利用动态变化过程可分为稳定型、单一型和波动型3种(表4)。统计时,稳定型选取稳定耕地、稳定林地、稳定草地、稳定水域和稳定建设用地等轨迹,单一型和波动型分别选取面积占比前十的轨迹。

表4 土地利用变化轨迹统计Tab.4 Statistical results of land use trajectories

(1)稳定型。在城市扩张过程中土地利用类型未发生变化的地块占总面积的78.47%,超过长沙市1990—2018年土地利用变化的20%。稳定型土地利用类型空间分布主要在城市远郊区及下属县(市)郊区,这些区域受城镇化发展的影响相对较小(图3(a))。

(2)单一型。城市扩张过程中土地利用类型发生过一次变化的地块占总面积的12.46%,主要为耕地与林地的互相转移以及建设用地对耕地、林地的侵占。其中,林地与耕地互相转移的占比较为接近,且空间分布较为分散平均,表明在一定时期内这种转移十分普遍,指示了毁林开荒、过度砍伐与生态意识觉醒后植树造林、退耕还林等因素的叠加影响;建设用地对耕地和林地的侵占主要分布在城市中心区域,表明城市的扩张侵占了大量的林地和耕地(图3(b))。

(3)波动型。城市扩张过程中土地利用类型交替变化、极不稳定的地块占比为5.99%,主要为耕地与林地的交替变化。此外,还有耕地→林地→建筑用地、耕地→水域、林地→水域和林地→草地等类型的交替变化。其空间分布主要为城市建设开发十分活跃的快速城镇化区域,这些区域受人类活动干扰较大,土地利用类型不稳定(图3(c))。

(a) 稳定型

3.2 长沙市ESV变化

3.2.1 总生态系统服务价值变化

1990—2018年长沙市总生态系统服务价值呈减少趋势(表5)。这期间除水域和未利用土地的服务价值略有增加,其余土地利用类型服务价值均有不同程度的减少。从ESV构成来看,林地服务价值是ESV的主要来源,其次是水域服务价值,结合长沙市土地利用类型面积占比情况,水域面积仅占比2%,却贡献了超过10%的ESV。1990—2018年长沙市ESV下降的主要原因是林地、耕地、草地服务价值的减少,这3类土地服务价值的减少值是水域服务价值增加值的近20倍,水域和未利用土地增加的服务价值远不及因林地、耕地、草地面积减少所损失的服务价值。

表5 1990—2018年长沙市各类土地的ESVTab.5 Changes of ESV of various land types in Changsha City from 1990 to 2018

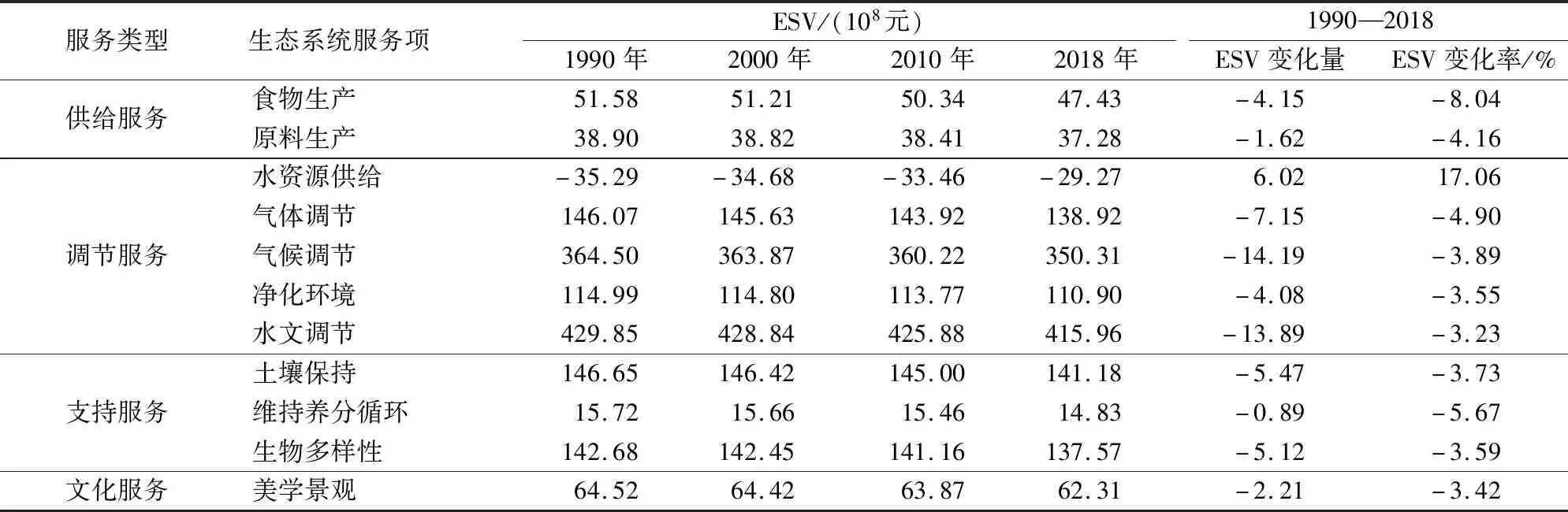

3.2.2 各类生态服务价值变化特征

长沙市11类单项ESV所占比例的大小依次为:水文调节>气候调节>土壤保持>气体调节>生物多样性>净化环境>美学景观>食物生产>原料生产>维持养分循环>水资源供给(表6)。其中水文调节的价值最大,其次是气候调节,其他占比较多的还有土壤保持、气体调节和生物多样性的价值,排名前五的单项生态服务价值约占总ESV的83%。

表6 1990—2018年长沙市各类ESV变化Tab.6 ESV changes for each service function of Changsha City from 1990 to 2018

从表6可以看出,1990—2018年长沙市11类单项ESV中仅水资源供给的价值呈增加趋势,其余10项均持续减少。其中,食物生产和维持养分循环的价值下降较快,主要是受耕地、林地、草地面积减少的影响;水资源供给的价值有明显提升,一方面由于水资源的供给随着水域面积扩张而增加,另一方面则因为耕地面积的减少使水资源的消耗也相应降低。

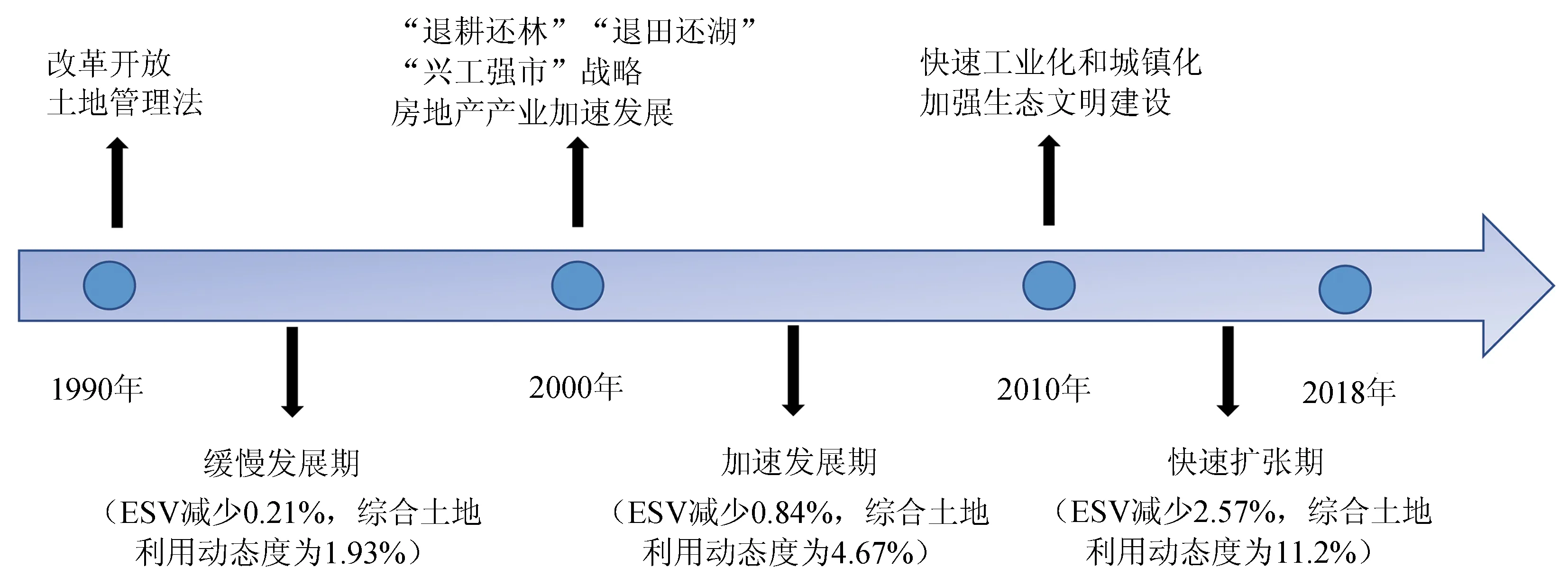

3.3 政策因素对长沙市ESV的影响

国家和地方政府实施的一系列政策与规划对长沙市ESV的变化具有重要影响(图4)。1990—2000年期间,长沙市各类用地需求较少,其综合土地利用动态度及ESV减少幅度较低。2000—2010年是长沙市的快速发展期,2000年湖南省启动“退耕还林”“退田还湖”等生态修复工程,在这些政策的影响下,长沙市水域面积减少的趋势得到遏制并逐渐转为持续增长态势,垦林开荒、乱砍乱伐现象也得到有效遏止。此外,2001年长沙市提出实施“兴工强市”战略,全市工业化步入了加速发展时期,各类建设用地需求激增,导致综合土地利用动态度较大,ESV减少的幅度增大。2010—2018年期间,长沙市在工业化快速发展的同时加快了城市化进程,城市建成区快速扩张,建设用地成倍增加并不断侵占耕地、林地等,导致综合土地利用动态度快速增加,ESV降低幅度再次加大。

图4 政策与规划对长沙市ESV的影响Fig.4 Policy and planning influence on ESV of Changsha City from 1990 to 2018

4 结论

本文基于土地利用现状的遥感数据,利用ArcGIS软件和经本地化校正的当量因子法,分析了长沙市1990—2018年土地利用变化及其对ESV的影响,研究结果可为长沙市调整土地结构、优化土地配置提供参考。主要结论如下:

(1)1990—2018年长沙市土地利用变化显著,总体趋势为:林地、耕地、草地面积减少,水域、建设用地、未利用土地的面积增加;其中建设用地变化幅度最大且呈持续增长趋势,变化率达257.97%;林地和耕地持续减少;其他土地利用类型呈波动变化,不同时期各土地利用类型的变化幅度存在差异。

(2)1990—2018年长沙市的ESV呈持续减少的趋势,林地和水域的生态价值在长沙市ESV中起主导作用。ESV减少的主要原因是城市扩张导致林地、耕地面积的减少。生态系统各类服务功能中水文调节的价值最大;后面依次是气候调节、土壤保持、气体调节和生物多样性;排名前五的单项服务功能价值占总ESV的比例约为83%。

(3)城市快速扩张引起的土地利用变化势必会导致ESV不断下降,“退耕还林”“退田还湖”等政策的实施可在一定程度上减缓ESV的下降趋势。在调整研究区土地结构,优化土地配置时应充分重视水体、林地等ESV较高的土地利用类型。

需要说明的是,本文采用的ESV当量因子主要基于湖南省统一修改系数。然而,湖南省不同区域内生态系统差异较为明显,长沙市作为快速工业化、城镇化的省会城市,其生态系统质量与全省状况也存在差异,因此采用此系数在一定程度上会影响ESV的评估精度。此外,建设用地对生态系统服务的影响不容忽视[31],由于建设用地对大气、气候等环境因素的影响具有累积效应,难以界定其影响范围和程度,目前对建设用地ESV的评估方法尚不明确,本文暂时未将建设用地ESV纳入评估体系。