差异化与同质化

——略谈社会学研究中的文化自觉及政策意义

2021-06-30西邑隆大

西邑隆大

一、引言

在中国的社会学研究中,本土化(localization)一词经常被提及。“文化自觉①“文化自觉是指生活在一定文化中的人对其文化有‘自知之明’,明白它的来历、形成过程、所具有的特色和它的发展趋向,不带任何‘文化回归’的意思,不是要‘复旧’,同时也不主张‘全盘西方化’或‘全盘他化’”(费孝通,2009/2003:525-526)。”及“理论自觉②“中国社会学的‘理论自觉’是指从事社会学教学研究的人对其所教学和研究的社会学理论有‘自知之明’,即要明白它们的来历、形成过程、所具有的特色和它的发展趋向,分清楚哪些是我们创造的,哪些是汲取西方的。其含义也应该包括对自身理论和他人理论的反思,对自身的反思往往有助于理解中外不同理论之间的关系。社会学的‘理论自觉’,则是‘文化自觉’在社会学这一门学科中的特殊表现”(郑杭生,2009:2)。”的视角越来越被重视。虽然文化自觉与理论自觉并非专门指向中国社会学,但在中国社会学相关研究中往往涉及对他们的讨论。这种讨论是否仅对中国社会富有意义呢?通过分析法国社会学家皮埃尔·布迪厄提出的社会空间理论在进入日本社会时遇到瓶颈的案例,揭示这一视角对其他社会也具有重要的意义,以此对这一视角的贡献性及政策上的意义进行再思考。

谢立中(2017:14)指出布迪厄是20世纪80年代至今中国学者最关注的西方社会学理论的四位大师之一(其他三位是韦伯、涂尔干与吉登斯),在中国有许多与布迪厄提出的理论或概念相关的研究(李猛,2006;宫留记,2009;朱国华,2016)。布迪厄的研究成果不仅对中国,乃至对世界各国的社会科学研究都有着极其深远的影响,尤其是其《La Distinction》(《区分:判断力的社会批判》)这一著作,被国际社会学协会选为20世纪出版的最重要的社会学著作之一①1997年,国际社会学协会(International Sociological Association)请其成员列出5本20世纪出版的最重要的社会学关联著作,455名成员进行了回答,布迪厄的《La Distinction》一书排名第6位(加藤晴久,2015:247)。。在此著作中布迪厄特别强调了差异(difference)及间隔(gap)的概念,认为这一概念存在于空间概念的根底之中。

然而布迪厄的理论是否可应用于人类世界的任何社会?即,是否存在能够解释所有社会发生的所有现象的理论呢?波普尔倡导理论的可证伪性(falsifiability),可证伪性是衡量一种理论科学性的标准之一(波普尔,2003:47)。基于波普尔的这一标准,正是“不能解释一切”的理论才是有科学性的理论。基于对1970年代法国社会的经验性研究,布迪厄提出了社会空间理论。这一理论在应用于日本社会时遇到了“瓶颈”。本文将对此案例进行探究,以对文化自觉的意义进行再思考。

二、社会空间理论与“差异化”

布迪厄把社会②布迪厄将“社会”叫作“社会世界”“社会空间”及“社会宇宙”等,这是由于在法语等西方语言中人们有着不喜欢使用同一个表现方法的倾向,实际上都是社会的意思(加藤晴久,2015:211)。本文的引用基本尊重布迪厄的表现方法。理解为历史的产物,即是连续动态的。社会中存在的人与物也都具有历史性,他的社会空间(social space)理论正好反映出这一点。他认为空间是在明确相异的同时共存的多个位置的集合(Bourdieu,2007a:21),社会空间是每个人所占据社会位置③所谓社会位置是指在各个种类的资本的分布结构中的位置(Bourdieu,2009:229)。的集合,“可被定义为各社会位置的并置结构”(Bourdieu,2009:229)。人位于一个社会空间之中,并不是处在哪里都可以,即不是可以交换的(Bourdieu,1988a:84)。存在于空间之内便是带有差异、与他人有所不同,与不同位置相连结的差异及间隔是在关系中产生的关系性特性,差异及间隔的概念存在于空间这一概念的根底之中(Bourdieu,2007a:21)。由此显现出的“社会差异化(社会分化)制造出个人间的对立,时而还会在占据社会空间不同位置的行动者间制造出集团性对决”(Bourdieu,2007a:64-65)。可以说,社会空间是斗争的场所。

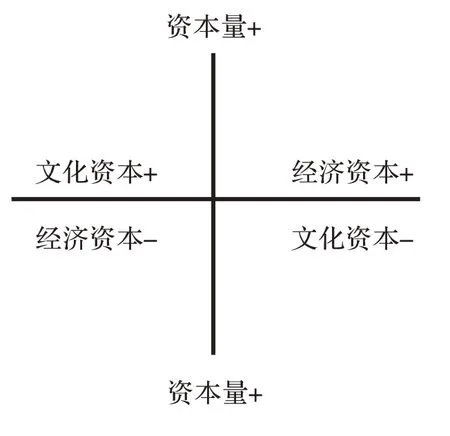

上述提到的差异化源于在社会中有着最强效果的资本。布迪厄使用资本的概念把这个社会理解为积累的历史,具有连续性之物。资本会超越时间连续下去,换句话说,超越世代被传承下去。资本的基本种类有三:经济资本、文化资本和社会资本(Bourdieu&Wacquant,2007:158-159)。还存在这三种资本可采取的象征资本。最强效果的资本在日本、法国、美国等发达国家是经济资本与文化资本(Bourdieu,2007a:21)。④布迪厄并不强调所有国家社会空间的差异化都源于经济资本及文化资本。如图1所示。

图1 “二”次元社会空间

图1中,第一次元(纵轴)是每个人所持有的资本总量,第二次元(横轴)是所持有资本的结构。①布迪厄认为第一次元尤为重要(Bourdieu,2007a:23)。在社会空间中,处于类似或邻近位置的行动者被置于类似的条件下,遵循类似的条件、具有类似的性情倾向和利害关系,因此有着产出类似实践的全面可能性(Bourdieu,1988a:202)。例如,布迪厄指出“商业经营者(位于图右侧的人)中喜欢狗的较多,而知识分子(位于图左侧的人)中喜欢猫的较多。分别位于图上侧和下侧的人几乎没有结婚到一起的可能性。此社会空间理论对各种相遇、亲近性、共感、甚至欲望等的预言,规定了一种距离”(Bourdieu,2007a:28-29)。

在社会空间中不停地发生斗争,斗争的结果会影响资本的分配状况。因此,每个人在社会空间中的位置是变化的。图1虽是二次元图,但实际上社会空间是“三”次元的。在第三次元中,行动者根据资本量及结构的时间序列变化而分布(Bourdieu,2007a:37)。也就是说,每个人在社会空间中是可以移动的,由此引出的关系也是会发生变化的。因此,社会空间的结构面临着不停地再生产。

布迪厄经常使用(社会性)游戏一词来形容这样的社会机制。他认为社会性游戏具有历史性,游戏是独立于游戏者意识与意志的内在力学的场所,是与以下机制的存在相连结的一种conatus②让自己永存的意志,不过这一意志并非是人们有意识的(Bourdieu,1990b:187)。的场所,倾向于对资本及与资本关联利益机会的分布结构进行再生产的机制(Bourdieu,2009:368)。在某个社会空间中存在个别位置、与他人不同位置的人无法拒绝参与游戏,人们不是通过有意识的行动来参与游戏,而是在游戏中和游戏一起诞生(Bourdieu,1988b:107)。在游戏中与游戏共存的人们具有某种策略,策略的概念一般来说很容易让人联想到为达到某一目的(例如获得利益)而计算出的计划,而布迪厄所使用的策略出自历史。他认为策略是像游戏感那样的实践感,是在历史中被定义的个别的社会游戏的实践感,通过孩童时代开始参加社会活动获得(Bourdieu,1988a:102)。所有集团为了一边维持及增加它们继承到的权利及特权,一边让渡给下一代,实施总体策略(Bourdieu,2007b:230-231)。

在布迪厄提出的社会空间的理论中,各位置(即人们之间)的差异及间隔被特别强调,由此产生的各种关系性特性更被着重强调。另外,正如在策略的概念中所看到的,各社会及其中存在的人与物均有着特有的历史也被强调。下文将以文化面为切入点,考察这一理论在应用于日本社会时遇到了怎样的瓶颈,以及在日本学术界是如何被接纳与发展的。

三、从社会空间理论在日本社会的应用看文化自觉

(一)日本社会空间的“同质化”机制

同中国一样,布迪厄对日本学术界产生了巨大的影响。长期引领日本社会学的富永健一具体列举了涂尔干、齐美尔、韦伯、帕森斯、舒茨、卢曼、科尔曼及布迪厄的名字,在他的著作中回顾道:在研究西方社会学的日本社会学历史中,这些社会学者被研究的时期是最具活力的时期(富永健一,2008:ⅷ)。布迪厄本人曾于1989年、1993年、2000年三次访日。他曾用“gentillesse”①布迪厄指出“gentillesse”有着“富有关怀的温柔体贴”及语源上的“心及精神的高贵”的双重意思,也有着“有气度”及“道德之美”的双重意义(Bourdieu,1990b:3)。这正是日本人作为珍重之物(心态),在家庭内及学校教育中被再三教诲的部分,是日本人应被培养的“日本人品格”的一部分。一词来表达第一次访日时对日本的印象(Bourdieu,1990b:3-4)②布迪厄也进行过对日本社会的分析(Bourdieu,2014)。。

斯沃茨指出文化与权力之间的关系是布迪厄知识规划的中心(斯沃茨,2012:320)。布迪厄虽不轻视经济层面对社会的影响,但他重点关注的是经济层面无法解释之物,文化资本反映出这一思想脉络。在初期研究中文化资本被定义为“通过各种家庭教育的影响而传递的种种财富”(Bourdieu &Passeron,1991:51)。布迪厄在1960年代初时提出这一概念的目的是为了说明:“就算排除了显示经济能力的变量所带来的影响,出身于文化水平更高家庭的学生不仅依然会以高概率在学校获得成功,还会在各领域中展示出不同方式及模式的消费与文化表现”(Bourdieu & Wacquant,2007:207-208)。在各个社会的结构再生产过程中,经济层面具有的意义或许更具有共通性,而文化层面具有的意义或许更加差异鲜明。因此,通过对文化层面再生产过程及机制的关注可以触及各社会间的差异性和自律性。

在日本社会学接触布迪厄的理论之后,文化再生产理论视角受到明显重视。文化再生产被定义为下述理论指向:去明确在社会结构(包含着不平等、序列、支配等关系之物)的同形性再生产过程中,文化因素扮演着何种角色(宫岛乔、藤田英典,1991:ⅲ)。③不过宫岛乔之后提出他并不认为这一定义一定充分(宫岛乔,2017/1994:22)。概言之,这一理论视角比起经济等因素更关注在社会结构的再生产中文化因素所扮演的角色。文化再生产论关注再生产机制在变动中多大程度上、如何发挥作用,认为有变革志向之人的行动也并非建立于自由意志之上而是基于社会结构及文化的决定作用,并对此进行考察(宫岛乔、藤田英典,1991:ⅴ)。在日本,经验性研究始于1980年代,契机是人们对基于(预测社会流动化与均衡化的)产业化假设的社会阶层研究的疑问(大前敦巳等,2015:126)。作为可观察变量的“阶级”或“阶层”及“筛选”(这一社会地位的决定过程)成为被关注的要素之一。④本节的主题是布迪厄提出的社会空间理论在多大程度上可适用于日本社会(即,应用于日本社会时所遇到的“瓶颈”)。本节不是纯粹对日本社会结构的再生产过程及机制进行关联研究的分析。

日本社会同法国社会一样存在着文化的序列性(宫岛乔等,1991;桥本健二,2003:363)。例如对日本人来说,去美术展及博物馆是比去唱“卡拉OK”更有品位的文化活动(片冈栄美,2019:17)。由此显示,日本社会在某种程度上支持“文化作为镌刻着阶级烙印之物发挥功能”这一布迪厄的命题(宫岛乔等,1991:167)。不过,持有这种文化认知与是否实践着这种认知是两回事。片冈栄美指出:“相比法国存在着各阶层及阶级在文化上的爱好差别(资产阶级管理层的奢侈爱好、文化资本丰富的知识分子层的知性爱好、劳动阶级的必要爱好),在日本,无论阶层地位如何,大众文化是任何人都能触及的共通文化。高级文化的消费者也作为摄取大众文化的文化杂食者(omnivore)存在①从文化杂食论的角度来讨论布迪厄是存在争议的。宫岛乔认为《La distinction》并未否认文化杂食的假设,并未谈及文化上的排他性(宫岛乔,2003:376)。。文化上的排他性很少在日本出现,基于文化杂食的概念,文化的平等神话得以扩展,文化再生产被掩盖”(片冈栄美,2019)。

不过,有研究指出日本人在文化活动上的倾向存在着性别差异,即在社会、文化中形成的男女间的差异。如宫岛乔等(1991:198)指出,基于对大学生的调查,女性实际进行的日常文化活动与她们评价为“高雅”的活动几乎重合;而对男性来说,他们并不把自身高频进行的“大众娱乐性”活动认为是“高雅”的。也就是说,在日本社会,人们根据性别承担社会再生产过程中的角色。片冈栄美(2019)对此进行了阐明,并指出“如布迪厄所展示出的,法国的高学历男性理解正统文化,也作为支配阶级使用文化的卓越化策略”。而日本的高学历层男性即便在孩童时代在家庭中接触到一些正统文化,但大部分惯习会在成人后消失。可以说,通过大学的大众化熏陶,日本男性大学毕业生的大部分变得不再是如法国那样的文化贵族。而从另一方面来讲,日本女性生活在文化市场中。例如,艺术文化资本通过提高女性的教育地位及增加女性在婚姻市场中的机会,发挥出地位提升的作用。男性学历精英通过向妻子寻求自身缺乏的文化资本,让文化资本在家庭单位中补全;另外,通过妻子(母亲)到孩子的文化资本的世代继承保持支配阶层的文化再生产。日本再生产原型可以说是基于性别分工的再生产过程,即男性主要担任社会再生产(阶层再生产),女性担任文化再生产。这或许是日本社会再生产过程的一个特征。

综上,虽然在日本社会的再生产过程中不能说完全不存在文化发挥的作用,但与法国社会相比,其发挥的作用不够明显。宫岛乔(2017/1994:226)指出,关于日本社会中的文化及其功能和原理难以简单地把握,且难看出筛选的社会性。然而日本社会并非不存在社会竞争,也不可能所有人机会平等,筛选产生的社会地位差异亦同样存在。实际上,现代日本社会被称作“不平等社会”,学历作为文化资本的象征在现代日本社会发挥极大作用。在现今日本社会,大学毕业与非大学毕业的学历界线是导致各种差距与不平等的具有最强影响力的界线(吉川彻,2006)。在法国社会,学历是获取经济资本利益的正统手段(Bourdieu,2012:597)。乍一看,日本社会与法国社会似乎有着同样的机制。但为什么筛选的可视性低会成为日本社会的特征呢?

竹内洋(2016/1995:234-235)提供了一个视角——并非作为文化资本的阶级文化而是作为文化资本的“日本人品格”的存在。他指出“布迪厄提出的社会再生产理论,展示的是经由筛选过程进行的文化差异化(即威信)的再生产,即文化再生产→筛选→社会再生产→文化再生产;而日本却是经由筛选进行国民文化(日本人品格)的再生产,即文化同质性的再生产。社会再生产理论的排他逻辑是排除自阶级文化的脱轨,而日本型筛选的排他逻辑是排除自国民文化的脱轨。‘日本人品格’这一国民文化,不论哪个阶级集团都能习得。另外,社会再生产理论认为非特权层向特权层文化与惯习的同化对提升位置十分重要,但在日本,不论是特权层还是非特权层都需要与国民文化同化。在法国社会,资产阶级化对提升位置是必要的;而在日本社会,想要提升位置经常需要日本人化。这不意味着在日本社会中布迪厄所说的社会再生产机制没有作用,而是由于日本人品格成了文化资本,阶级文化的资本化机制被掩盖”。或许正是由于日本人品格——这一超越阶级的、无论是谁都可掌握的文化作为资本发挥效力,导致阶级文化——这一差别性的、易于可视化的基准容易被掩盖,日本社会中筛选的可视性低。此点表现出了与法国社会不同的日本社会特有的再生产机制。

(二)社会空间理论的“差异化”与日本的“同质化”

布迪厄的社会空间理论强调差异化,日本社会虽同法国社会一样存在着文化的差序性,却更强调是同质化。当然,这并不是意味着日本社会完全不存在差异及间隔,而是在文化方面,日本社会相对更加强调同质化。

以上受布迪厄启发的、特别是从文化面对日本社会结构再生产过程及机制的研究,揭示出了与法国社会不同的日本社会特征。这不是对布迪厄所提出理论的批判,而是对“社会学理论的根底中存有着某一社会的烙印,布迪厄的理论亦是如此”(竹内洋,2016/1995:237)的再确认。从布迪厄提出的理论体系来看,其本人认识到并重视不同社会独有的自律性,这从他曾经用“gentillesse”一词形容日本社会可见一斑。正如上文所述法国和日本社会表面上似乎存在着相同的社会游戏,但两者的内芯、具体的游戏原理、参与者们的认同等却存在差异。这意味着在法国社会中生活的人与在日本社会中生活的人所获得的惯习、实践感、游戏感、策略等有所不同。

(三)文化自觉在社会学研究及政策研究中的意义

上述案例显示,如果忽视各社会的特殊性或特有的历史,单纯完全地模仿布迪厄对法国社会的研究,盲目地运用其理论去理解与法国不同的社会,便会陷入研究者的恣意性理解,故而日本社会学研究亦需要文化自觉与理论自觉。不过,虽说没有盲从于布迪厄的理论,日本的研究者基于布迪厄的理论推动了研究的进一步发展也是不争的事实。以上经验性研究为整个社会学提供了新的视角,增进了社会学的知识积累。

另外,不仅是对于学术研究,文化自觉的视角对于政策展开也具有巨大的启发性。一个社会中有效的政策在与之不同的另一个社会中不一定同样有效。例如,日本的少子化对策(对应低生育率问题的政策)从法国习得了经验,但是从总和生育率的角度来看,日本远不如法国①例如日本2019年的总和生育率为1.36(日本厚生劳动省,2020),而法国2019年的总和生育率为1.86(暂时)(Eurostat,2021)。。在过去约25年,日本一直属于“超级少子化国家(very low fertility countries)”(Caldwell et al.,2002)。许多学者指出日本在解决低生育率问题上的努力收效甚微(Matsukura et al.,2007;周云,2008;Tsuya,2015;阿藤诚,2017)。当然,政策效果不良也可能是缘于实施规模之间的差距①例如日本的家庭相关支出及其GDP 占比为1.65%(2018 年)(日本国立社会保障·人口问题研究所,2020:7),而法国为2.9%(2018年)(OECD,2021)。此指标是政府为支援家庭而提供的实物补助及现金补助(OECD基准)。虽说政府的家庭相关支出中包含着以家庭老年人护理为目的的费用等其他费用,很难说其全部都与少子化对策相关,但日本家庭相关支出的大部分与少子化对策的领域是重合的。,但也有学者持有以下看法。Boling(2008:311-312)指出日本有着“长时间”工作的文化,与法国相比,日本的家庭和有工作的家长承受更大的压力;然而日本的政策制定者学习法国的家庭政策,渴望在维持人口规模上取得和法国同样的成功。另外,“与日本相比,欧洲的相关政策与重视男女双方家庭时间的劳动文化互动,且有着更加性别平等主义的文化,重视在照顾及工作上男女间更加平等的分工”(Schoppa,2020:18)。男性养家的家庭模式根植于日本社会,有着较明确的性别分工。例如,日本内阁府(2019:30)数据显示,2016年有不到6岁孩子的夫妇中,男性每日的育儿时间仅0.49小时,而女性为3.45小时。这一差距与法国(男性:0.4小时;女性:1.57小时)相差很大。由此,政策效果不理想或许不在于政策本身,而在于其与社会的不匹配。山田昌弘(2019)指出日本少子化对策的设计、实施一直是以欧美国家的少子化政策为基础范式,其前提是欧美国家的社会习俗和价值观,忽略了日本社会的固有价值观,因此难有成效(山田昌弘,2019)。在借鉴其他社会的政策时,或许需要从与政策所存在社会的文化内核关联中对政策进行了解与把握,而不可生搬硬套。

那么,适合中国社会及中国人的社会政策是怎样的呢?熊跃根(2021:13)指出政府的社会政策决策与实施路径不能以个体主义为导向,而忽视整体的社会利益与制度情境,这是社会政策中国道路的本质所在。其他国家社会政策的参考价值虽不应被忽视,但上述问题的答案或许并不存在于其他国家的社会。在对其他国家的社会政策进行参考时,需要对该国社会与人的特性加以研究与考量。这就是文化自觉视角所带来的启发,要对每个社会及人的深层部分加以认识。

四、结论

上文通过社会空间理论在日本社会遇到瓶颈的案例,揭示出文化自觉这一视角不仅对于中国社会,对于其他社会也具有重要意义。基于此,对这一视角在政策展开上的意义也进行了讨论。从文化方面出发的日本社会结构再生产过程及机制的相关研究成果,展示出与法国社会既有共通之处,也有不甚相同的日本社会特有的再生产机制。基于法国社会经验提出的布迪厄社会空间理论强调差异化,而在日本社会,尤其在文化层面上,强调的是同质化。这并不意味着社会空间理论所强调的差异及间隔的原理在日本社会中不存在,也并不是对社会空间理论进行批判,而是说明布迪厄的理论本身也镌刻着他自身社会的烙印。

布迪厄本人恐怕对这一点也有留意(详见Bourdieu,1998:1-3)。其理论与其说是提供给人们做一般化解释与说明的万能工具,不如说它反而要求使用者进行具体的解释与说明,让人们去注意具有历史脉络、历史积累的各社会及其中存在之人所包含的自律性与独特性。

对于日本社会的文化自觉,仅从概念来看就值得进一步地挖掘与探究。不过从上文的讨论可以看出,文化自觉或理论自觉并不仅仅对于中国的社会学,对于整个社会学研究亦是一项重要课题。其意义亦不仅限于学术,还存在于政策展开之中。

谢宇(2018)曾指出中国的社会学家所发展出的理论和方法应该对这个学科的主流领域具有影响力,应该有助于整个社会学学科的知识积累,而不只是对中国社会学有所贡献。在社会学中国化的“‘自觉’的阶段”(周飞舟,2018)所产出的知识不仅对于中国社会学,对整个社会学学科都有极大的贡献。文化自觉这个概念可以以小见大,从人口较少的民族看到中华民族以至全人类的共同问题(费孝通,2009/2002:347)。其意义并不仅仅在于对某个社会加深理解,还在于通过对某个社会的理解再加深对这个世界的理解。这世上或许不存在能解释一切事物的万能理论,各社会的文化自觉与理论自觉能对整个社会学的发展带来启发。社会学者不应只是理解自身的社会,中国社会、法国社会与日本社会均是人类社会,社会学者所担负的职责是创造“社会学”的知识,这一“用心”将会对进一步理解各社会及其中存在的人有所帮助。在一个快速变迁和充满不确定性的时代里,社会科学家充分理解社会构成里的同质化与差异化,并从文化自觉的视角深入思考社会政策干预的方向与实践路径,对拓展社会保护网、维护社会公正和促进社会包容具有积极的政策意义。