鄂尔多斯盆地北部杭锦旗马家沟组四段碳酸盐岩储层分布规律

2021-06-29丁晓琪李春堂祁壮壮

张 威,丁晓琪,李春堂,祁壮壮

[1.中国地质大学(武汉) 资源学院,湖北 武汉 430000;2.中国石化 华北油气分公司,河南 郑州 450000;3.成都理工大学 能源学院,四川 成都 610000]

据估算全球20%~30%可采储量与不整合面有关,国内外的许多大油气藏均来自喀斯特储层[1],如中国的塔河油田、靖边气田、龙王庙气田和任丘油田;哈萨克斯坦的Kashagan油气田,美国德克萨斯西部的Ellenburger油气田以及阿拉巴马州Knox油气田等[2-4]。岩溶作用是喀斯特储层形成的关键,以塔里木盆地奥陶系多层洞穴为例,将洞穴层归位到早石炭世古地貌剖面中,根据洞穴层沿稳定古潜水面发育的特征,在塔北、塔中、和田古隆起的中-下奥陶统中识别出3个期次的岩溶洞穴。岩溶洞穴的发育受古构造(断裂及其伴生裂缝)、岩溶地貌及古水系的控制,洞穴型储层是多次构造运动引起的多期岩溶作用叠加改造的结果[5-6]。Craig 选用上覆地层的标志层,编制标志层与不整合面之间的厚度图研究古地貌及古潜水面,进而分析洞穴分布规律[7]。断裂在喀斯特化过程中起着重要的作用,它是大气淡水渗入的通道;同时也可以是溶蚀产物排出的通道。一方面增加喀斯特化的深度;另一方面淡水对断裂及其伴生裂缝的溶蚀可以形成断溶体,喀斯特化深度可达到1 200 m[8-9]。灰岩和白云岩由于原始储集空间、溶解度的差别及力学性质的不同,喀斯特化过程也有明显差别[10-11]。

鄂尔多斯盆地奥陶系喀斯特储层主要发育在中央古隆起东部的岩溶斜坡上,岩性为马家沟组五段的含膏白云岩[12-14]。含膏白云岩经历淡水淋滤、溶蚀后,形成以晶间孔、裂缝和小溶洞(膏模孔)为主的储集空间,尚未见到大型的洞穴系统[15]。目前报道的洞穴仅集中在盆地西缘的克里摩里灰岩中[16-17]。然而,盆地北部在加里东期抬升幅度远大于盆地内部,不整合面下马四段灰岩出露。马四段泥晶灰岩中不发育晶间孔、粒间孔,取而代之的是大的洞穴、裂缝。由于前期的研究主要集中在马五段白云岩喀斯特储层上,对灰岩喀斯特储层的研究甚少。近年来盆地北部进行上古生界致密砂岩气勘探过程中,部分井钻入不整合面下的奥陶系,在马四段灰岩钻遇洞穴,见天然气显示,并获高产工业气流,展示出良好的天然气勘探潜力。然而,对于马四段灰岩中的洞穴是受断裂控制的“断溶”还是受潜水面控制的岩溶尚存争议,平面上钻遇的多层洞穴之间存在什么关系尚不清楚,如何利用地震资料进行洞穴的预测?由于对洞穴形成机理和分布规律的不清楚,导致后期钻井并未钻遇规模型洞穴,制约了下一步天然气的勘探。

本次研究根据储集空间进行储层的分类,明确洞穴的剖面结构和电性特征;选择合适的基准面,进行上覆地层的压实校正,研究风化壳古地貌,分析洞穴在纵向上的成层性,阐释岩溶洞穴的形成机理;最后井-震结合,研究不同类型洞穴的地震响应,进行洞穴在平面上的分布研究。

该研究成果的重要意义在于:明确灰岩喀斯特储层的储集空间;阐释多层洞穴的形成机理;明晰马四段洞穴的地震响应及分布规律。

1 地质背景

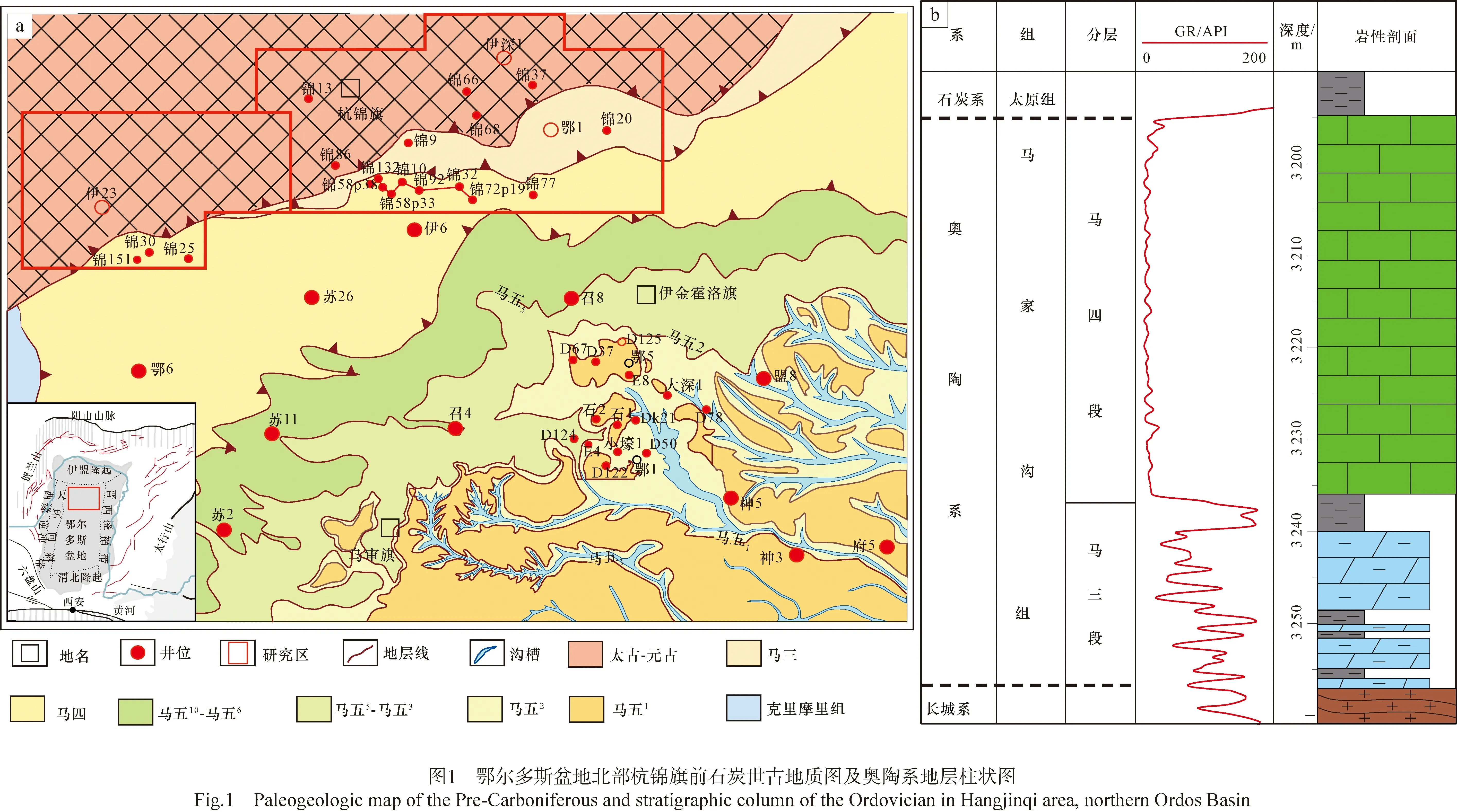

奥陶纪鄂尔多斯地区属于华北地台的一部分,以中央古陆为界,西侧为祁连陆缘海,东侧为华北陆表海[18]。盆地北部接收低能的陆表海沉积,地层沉积稳定,下奥陶统马家沟组呈角度不整合覆盖于寒武系、长城系及太古界之上,缺失下奥陶统冶里组、亮甲山组、马一段和马二段(图1a)。马家沟组自下而上划分为6段,马一段、马三段和马五段形成于海退阶段,以白云岩为主,夹厚度不等的石膏和石盐,粘土含量偏高;马二段、马四段和马六段为海侵阶段的产物,以泥晶灰岩为主,含数量不等的白云岩,粘土含量低。

加里东期盆地北部抬升幅度大,地层剥蚀量大,所以不整合面之下开壳层位自南向北依次变老。盆地北部杭锦旗-伊金霍洛旗地区在加里东期不整合面下大面积出露马四段(图1a),残留地层厚度0~80 m,自南向北,地层厚度减薄。现今马四段为一西倾单斜,倾角为0.5°,局部发育鼻状构造。马四段为一套灰黑色泥晶灰岩(图1b),形成于潮下开阔海,基质孔不发育,基质孔隙度普遍小于1%,但多口井钻遇洞穴。

研究区内目前钻遇马四的井有40余口,马四段取心井有4口,其中两口井在洞穴中取心(锦77井和锦151井)。

2 储集空间分类

2.1 基质孔

马四段形成于海侵期,为一套低能的泥晶灰岩,向中央古隆起周缘逐渐发生白云石化[19]。盆地北部杭锦旗地区的马四段普遍没有发生云化,薄片下几乎不见基质孔。

2.2 孔洞、洞穴分布特征

由于喀斯特化,马四段泥晶灰岩中不同程度地发育溶蚀缝、孔、洞,为了研究的方便,参考Lucia对孔隙的划分标准[20],对缝、孔、洞作以下定义。长/宽比值大于10定义为缝;长/宽比值小于10,空隙小于2 mm为孔隙,空隙大小0.2~25 cm为孔洞,大于25 cm则为洞穴。

2.2.1 风化壳表层孔洞特征

马四段顶部接近不整合处发育厚度0~6 m的喀斯特角砾岩,角砾岩中溶蚀孔洞、裂缝发育,但多被陆源碎屑和风化残积物充填,储集能力有限。这种特征与塔里木盆地塔河油田奥陶系的地表岩溶带非常相似,一般发育在渗流带的上部[21]。

2.2.2 风化壳内部洞穴特征

马四段内部见多层洞穴分布,洞穴高度最小仅数十厘米,最高可达20 m。洞穴中-下部均不同程度被垮塌角砾或陆源的泥砂沉积物充填,但洞穴的上部往往发育孔洞和裂缝,是马四段储层的主要储集空间。洞穴一般形成于水平潜流带上部,并进一步发展为地下暗河。

3 洞穴剖面结构

3.1 洞穴相

对于喀斯特洞穴,借鉴Loucks对洞穴相的划分方案[22],根据所处的位置及角砾类型将其划分为洞顶相、洞壁相、洞穴未充填相、洞穴垮塌相和暗河沉积物充填相。

洞壁相与洞顶相的形成机理相似,只是一个发育在洞穴的顶部,另一个发育在洞穴的侧面。洞壁相主要由裂纹角砾岩构成,自洞穴向外,裂缝的发育程度逐渐变弱。尽管洞穴的宽度可能不大,但洞壁相的延伸范围可数倍于洞穴[3]。部分钻井钻遇洞壁相后,经压裂后与洞穴沟通,可以具有很高的产量(如锦58P38井)。

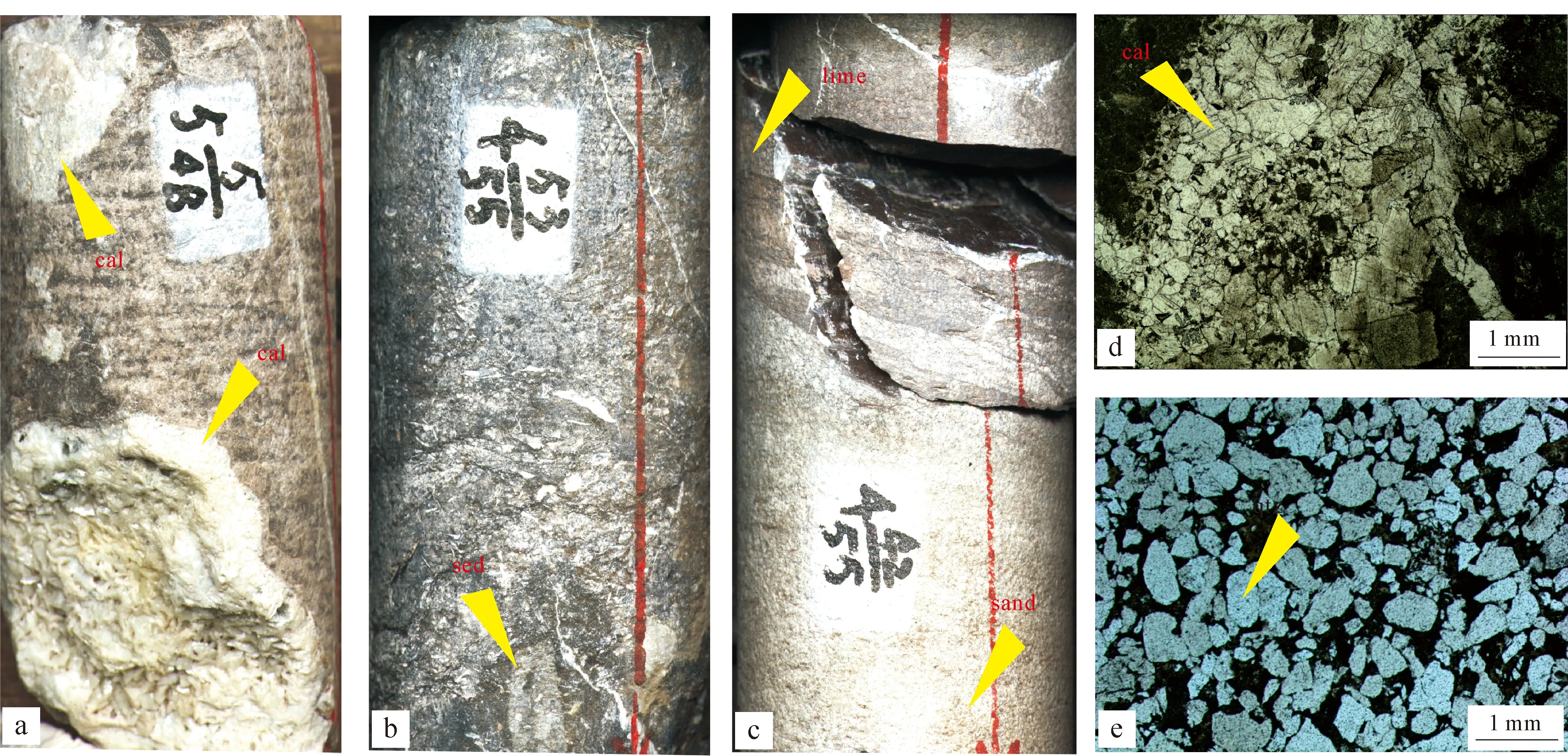

图2 鄂尔多斯盆地奥陶系马四段洞穴相岩心照片Fig.2 Micrographs of cavity facies in the Ordovician Ma 4 Member cores,Ordos Basina.洞顶相,溶缝及溶洞中充填白云石,锦151井3 731.6 m;b.暗河沉积物,可见大小不等的碎屑角砾,角砾均为灰岩,重力流沉积,锦151井3 730.5 m;c.下部为暗河沉积的石英砂岩,上部为灰岩宿主岩,锦151井3 728.8 m。cal:方解石;d.a的显微照片,可见溶缝-裂缝中 充填方解石;e.c下部砂岩的显微照片,石英碎屑具有较好的磨圆度,碎屑之间为粘土sed.暗河沉积物;sand.石英砂岩;lime.灰岩;qtz.石英颗粒

洞穴未充填相位于洞顶之下,没有被垮塌角砾和地下暗河沉积物充填的部分,是油气的主要储集空间[25]。未充填相在洞穴中分布极不均匀,体积有时大,有时小,局部可能不发育,这在现代溶洞中得到很好的显示[8]。对于洞穴未充填相,往往造成取心收获率低。

洞穴垮塌相位于洞穴底部,大小不等的灰岩角砾相互支撑,大的垮塌角砾可达数米(图3);角砾之间可以是细小的灰岩碎屑,也可以是泥质。角砾来自洞顶和洞壁,成分相对单一,无分选和磨圆。垮塌相可以充满大半个洞穴甚至整个洞穴。洞穴垮塌相由于粘土和细碎屑充填严重,不发育储层。然而,国外许多大油田的储层主要位于洞穴垮塌相中[22,24]。

暗河沉积物充填相主要是洞穴砂砾岩,具有流水成因的构造,如平行层理、交错层理、水平层理、粒序层理等,偶尔也可见重力流沉积[26]。洞穴砂砾岩为地下暗河的沉积物,可以明显分为两种:一种是碎屑颗粒来自马四段的垮塌物,分选磨圆差,成层性不好(图2b);另一种是碎屑颗粒来自洞穴外,以石英碎屑为主,磨圆较好,与上古生界的沉积物可对比,推测为二叠纪海侵的产物(图2c—e)。洞穴沉积物充填相可以出现在洞穴的底部,也可与洞穴垮塌相交替出现(图3),厚度变化大,平面分布不稳定。该相带由于分选差,粘土含量高,胶结强,储层不发育。

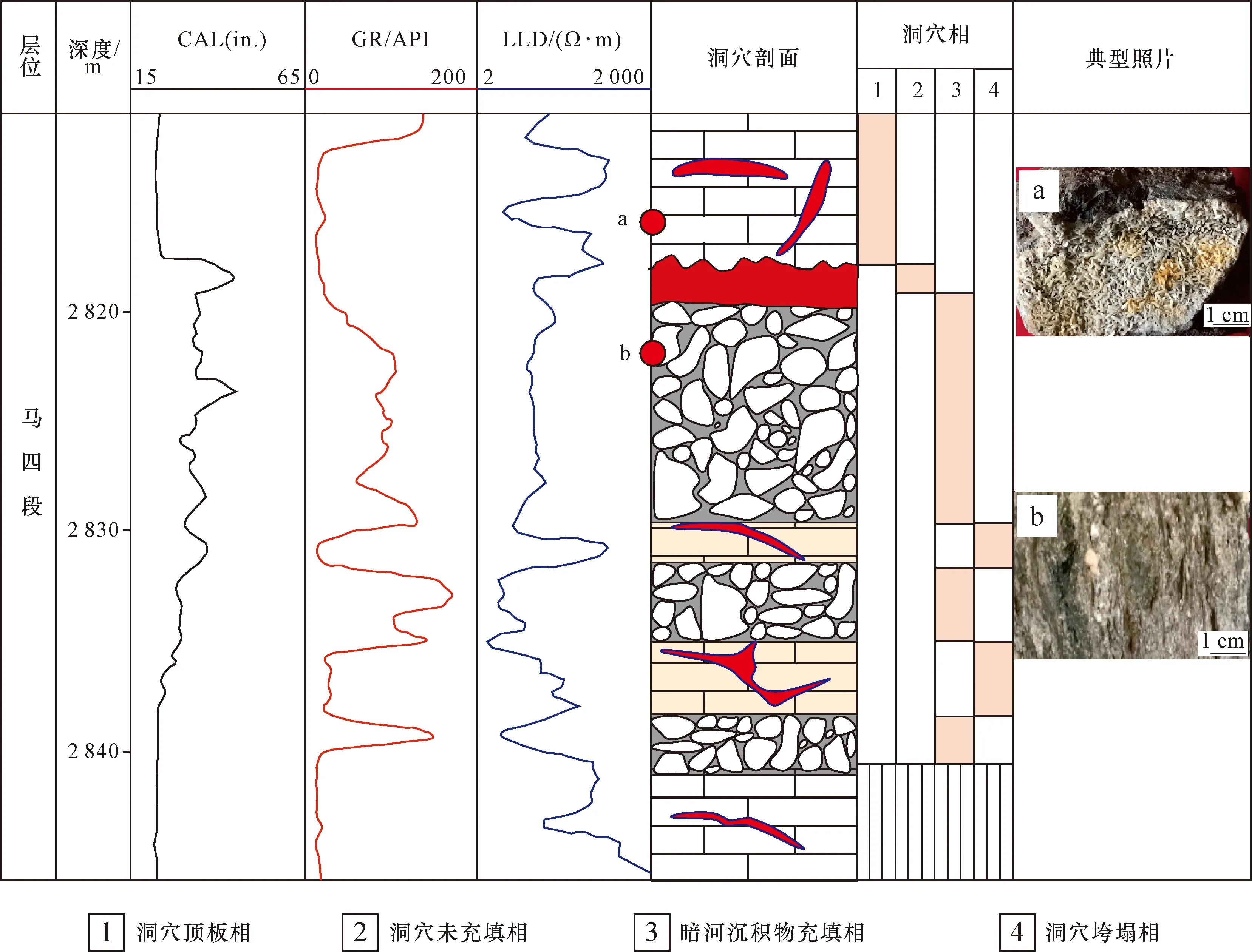

3.2 洞穴剖面结构

从锦77井的取心资料来看,该井点位置上洞穴高约18.7 m,洞穴中部和下部由洞穴垮塌相和洞穴沉积物充填相交替组成,角砾最大直径超过2.25 m,整个洞穴只有顶部1.7m是未充填的。洞顶相中裂缝发育,大气淡水沿着裂缝进行溶蚀形成溶缝、溶沟,白云石沿缝壁进行半充填。一个理想的洞穴自下而上是:交替出现的洞穴垮塌相和暗河沉积物;洞穴未充填相和洞顶及洞壁相(图3)。

图3 鄂尔多斯盆地杭锦旗地区马四段洞穴剖面结构(锦77井)Fig.3 Cavity section of the Ma 4 Member in Hangjinqi area,Ordos Basin (Well Jin 77)

4 古地貌特征

为了研究岩溶储层的空间分布规律,对杭锦旗前石炭世的古地貌进行了恢复。岩溶古地貌决定着下伏地层的保存程度,也控制着喀斯特地层的地表水系和地下水系,古地貌与喀斯特储层发育程度有着密切的联系。

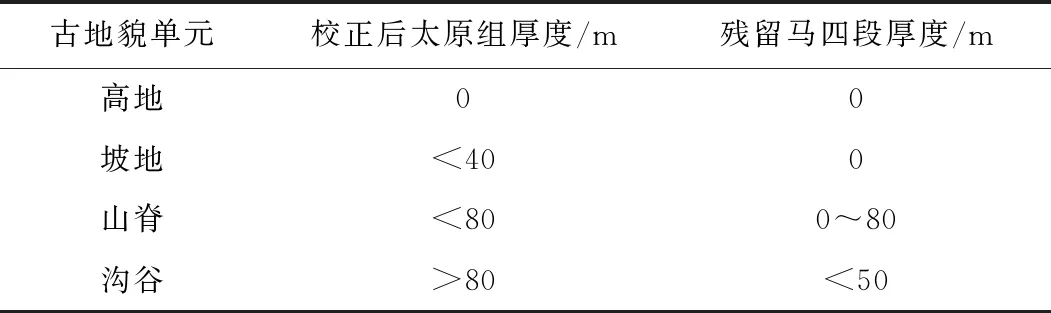

首先对上覆太原组进行去压实校正,校正系数:砂岩为1.45,粉砂岩为1.59,泥岩为2.05,煤为2.86。编制太原组去压实校正后的厚度图;其次结合井-震资料,编制马四段地层厚度图。前人对鄂尔多斯盆地奥陶系风化壳古地貌的恢复主要是基于不整合面之上的本溪组、太原组厚度以及不整面之下的马五段厚度进行的[27],但是研究区由于古地貌位置高,缺少本溪组,甚至太原组,下覆也没有马五段,所以根据去压实校正后太原组厚度和残留马四段厚度,建立了适合研究区的风化壳古地貌划分标准(表1),进行古地貌图的编制(图4)。总体来看,研究区具有北高南低,东西方向上脊-谷相间的特点。研究区东部分布有3条规模较大的沟谷,西部有2条小规模的沟谷,造成东部剥蚀强度大而西部相对剥蚀弱。

表1 鄂尔多斯盆地北部杭锦旗地区古地貌划分标准Table 1 Criteria for dividing the paleo-landform in Hangjinqi area,northern Ordos Basin

图4 鄂尔多斯盆地北部杭锦旗地区前石炭世古地貌Fig.4 Paleo-landform of the Pre-Carboniferous in Hangjinqi area,northern Ordos Basin

5 洞穴分布规律

5.1 洞穴纵向分布规律

5.1.1 洞穴的测井响应

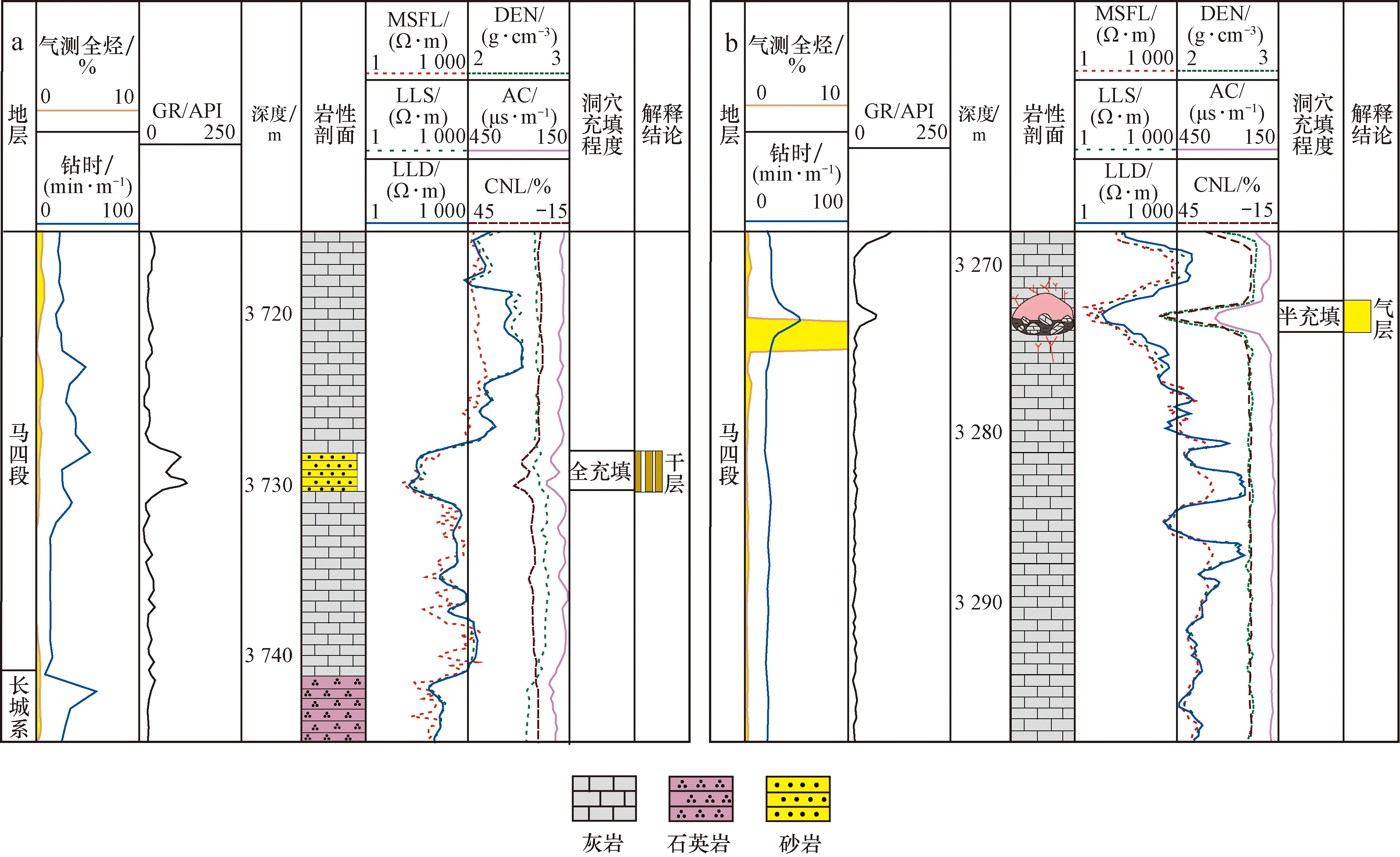

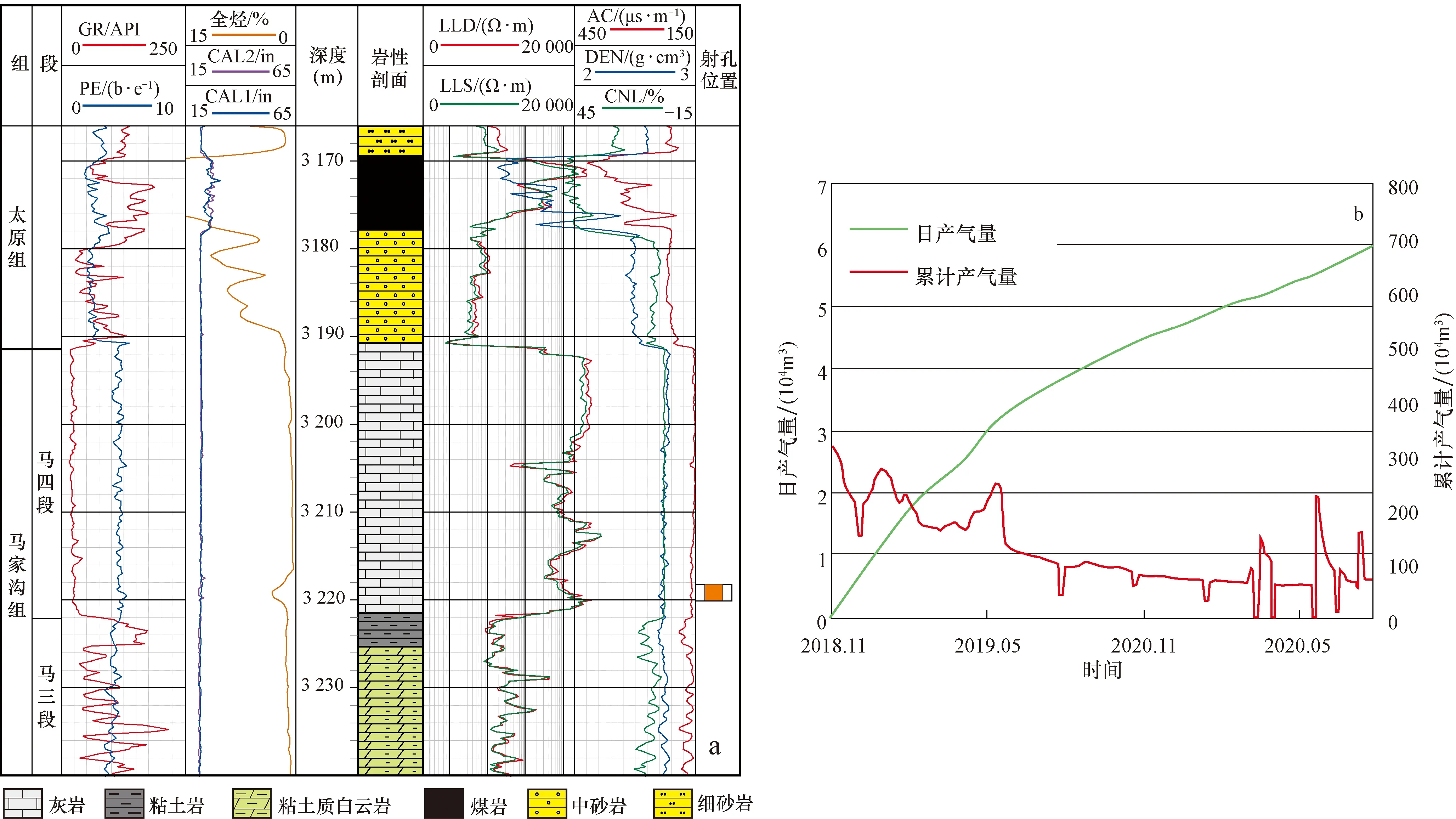

奥陶系马四段由于岩性致密,不发育基质孔,所以测井曲线表现为低自然伽玛、高电阻。洞穴层由于不同程度被洞穴沉积物及垮塌角砾岩充填,自然伽玛曲线出现增高并齿化,增加幅度与洞穴充填物中的粘土含量有关,粘土含量越高,自然伽玛值越大。不管是垮塌角砾岩还是洞穴沉积物,大量细碎屑物导致微孔增加,声波时差升高,中子变大,同时电阻减小。

第四,以书法雅集、收藏、品评、鉴赏和书法名胜旅游为载体的活动成为社会交往目的。群体活动具有一个明显的目的性:社会交往。社会交往往往需要一种适合共同参与的活动载体,如喝茶、登山,如书法雅集,书法笔会,书法收藏品评鉴赏,书法名胜旅游等等活动。比较遗憾的是,到目前为止,书法活动尚未成为人们在人际交往中约定俗成的行为模式,把书法活动作为社会交往目的的载体未引起人们的重视,即使有也是小范围的效应,需要积极倡导和实践。

全充填层段,如锦151井3 027.8~3 030.0 m,洞穴被泥质中-细砂岩全充填(图2),表现出中-高伽玛、低电阻;密度略有减小,中子和声波略有增加(图5a);在未充填-半充填层段,如锦77井2 819.50~2 822 m,锦58p33井3 179.8~3 181.0 m,洞穴半充填(图3,图5b),则表现出三低两高的特点(低伽玛、密度、电阻;高声波、中子)。

图5 不同充填程度的洞穴测井响应Fig.5 Well log responses of cavities with different degrees of fillinga.锦151井;b.锦58P33井

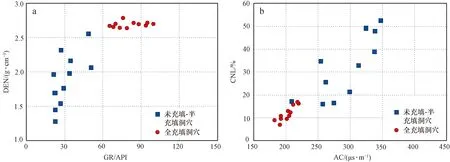

通过不同充填程度洞穴层段测井响应的统计,建立了未充填-半充填洞穴和全充填洞穴的测井图版(图6)。对于未充填-半充填洞穴,自然伽玛小于60API,密度小于2.6 g/cm3,声波大于215 μs/m,中子大于16%。

图6 不同充填程度洞穴的测井响应交汇图版Fig.6 Cross plot of log responses of cavities with diverse degrees of fillinga.伽玛-密度交汇图版;b.声波-中子交汇图版

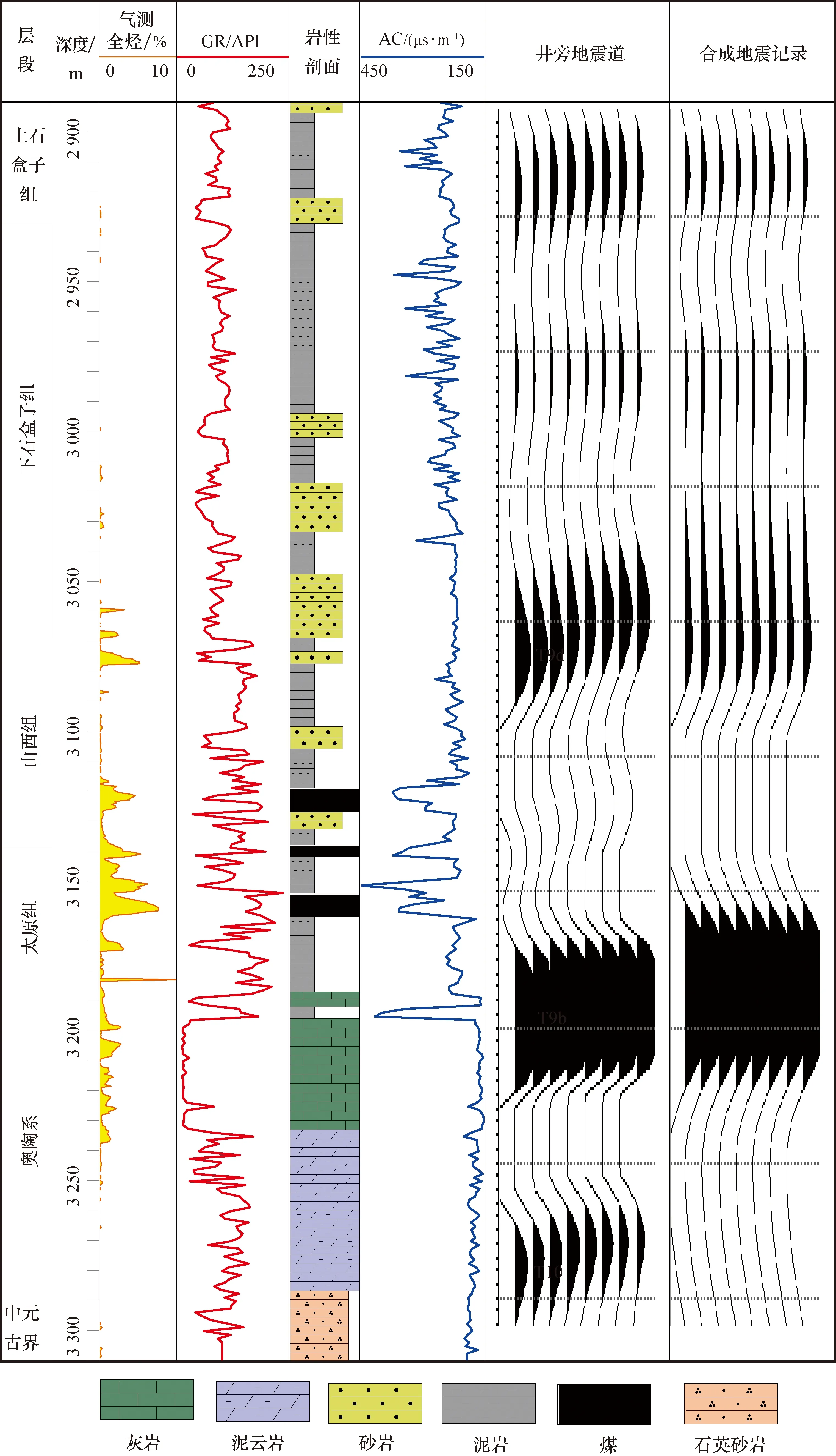

5.1.2 基准面的选取

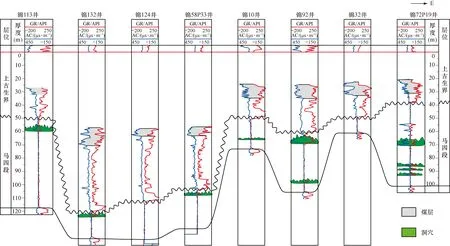

一般来说,碳酸盐岩中规模较大的洞穴形成于表生期,与碳酸盐岩地层的长期暴露有关,洞穴主要发育在古潜水面附近[3,6,28]。潜水面在较小的区域范围内,可以认为是近似水平的。随着构造的隆升,潜水面下降,当潜水面趋于稳定,地下水长时间溶蚀碳酸盐岩形成下一层洞穴。因此,研究洞穴的纵向分布就变成了研究古潜水面的位置了。为此,要在奥陶系不整合面之上选取尽可能靠近不整合,全区均有分布,岩性易识别的某个水平层作为基准面,认为该基准面近似平行于古潜水面[7,29]。不整合面之上太1段顶部的煤层正好满足这个条件,煤层在全区均有分布(图7),可以认为喀斯特地貌已被填平补齐。因此,将煤层拉平之后,洞穴的位置就代表古潜水面的位置。为了消除上覆地层的差异压实影响,还要对基准面与不整合面之间的地层进行去压实厚度校正,这样才能真正反映古潜水面的位置。

5.1.3 洞穴纵向分布规律

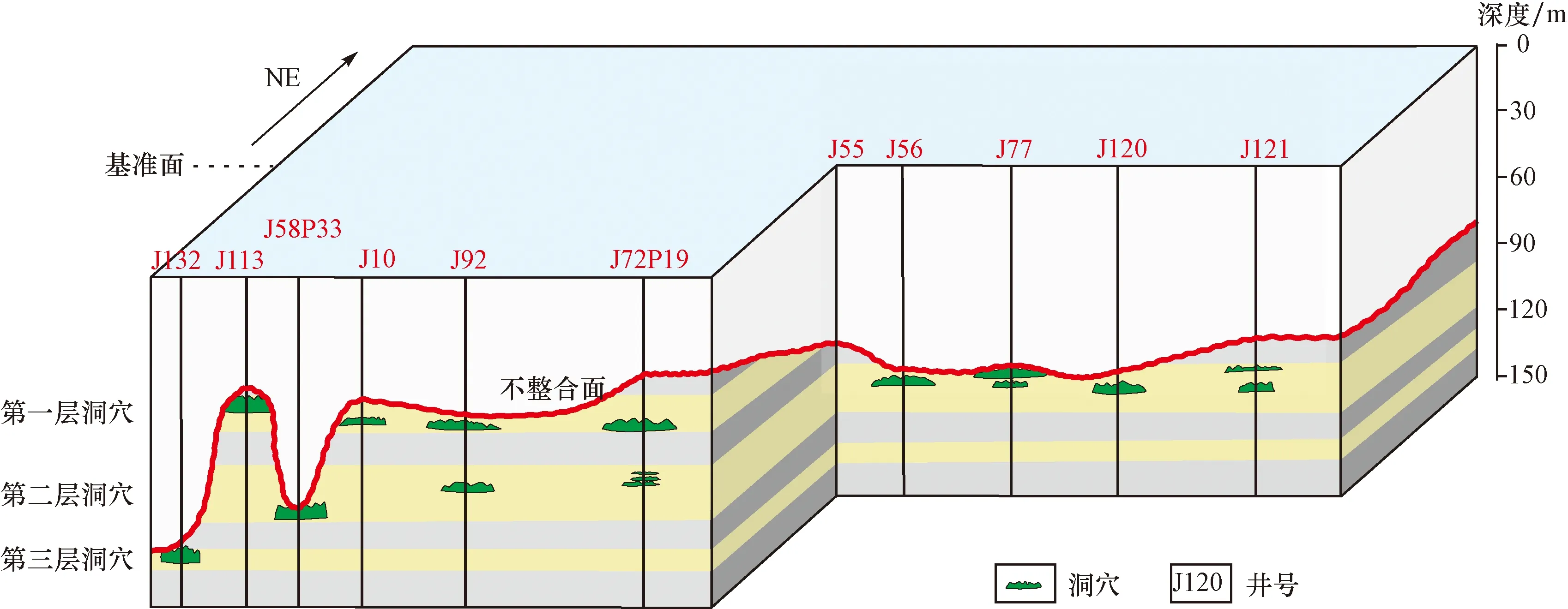

按照不同岩性的压实系数,恢复煤层到不整合面之间的地层厚度。拉平基准面后,从图7可以看出,不整合面之下发育三层洞穴,第一层洞穴位于基准面之下60~70 m处;第二层洞穴位于基准面之下85~110 m处;第三层洞穴则位于125 m附近。

图7 杭锦旗马四段洞穴分布规律(压实校正后太原组顶拉平)Fig.7 Cavity distribution in the Ma 4 Member,Hangjinqi area (flattened top of the Taiyuan Formation after compaction correction)

由于古地貌起伏较大,三层洞穴离不整合面的距离并无明显规律可寻,但普遍在不整合面下50 m范围内。研究区东部由于发育3条规模较大的沟谷(图4),第一层洞穴被剥蚀殆尽,主要发育第二层洞穴;而西部沟谷规模较小,三层洞穴较好地被保存下来(图8)。

图8 鄂尔多斯盆地北部马四段洞穴分布规律Fig.8 Schematic diagram showing the distribution of the Ma 4 Member cavities in the northern Ordos Basin

三层洞穴的钻遇程度也各不相同,钻遇率分布为5%,3.5%和2%。钻遇率低一方面是因为洞穴宽度较小;另一方面是这些钻井均不是以下古生界喀斯特储层为目的层的。

5.1.4 洞穴形成机理

鄂尔多斯地区奥陶系沉积后,由于加里东运动,盆地整体抬升剥蚀,缺失部分上奥陶统、志留系、泥盆系及部分石炭系,沉积间断达1.4亿年。由于鄂尔多斯盆地奥陶系喀斯特化主要发育在马五段上部的含膏白云岩中,洞穴层的旋回性模糊,加里东运动的期次性表现不明显,不像塔里木盆地加里东运动具有明显的期次性[6]。盆地北部马四段灰岩洞穴对加里东运动的期次性具有指示作用。

盆地北部加里东期不整合面下为基底花岗片麻岩和元古界长城系石英砂岩,向南过渡为马三段。马三段岩性以泥云岩和泥岩为主,岩性致密,所以在马三段出露区以北,大气降水以地表径流为主,尽管有溶蚀作用发生,但很难有孔洞保留下来。地表水进入马四段后,通过裂隙、落水洞转变为地水下,对石灰岩进行淋滤、溶蚀。从杭锦旗地区奥陶系的三层洞穴可以得知,加里东运动在盆地北部至少表现为3幕。构造稳定阶段,在潜水面附近形成水平溶洞。随着构造的隆升,潜水面下降,在构造平静期,形成下一层洞穴。由于长时间的暴露,部分沟槽已切穿第一层洞穴,甚至第二层洞穴。盆地北部的洞穴分布规律如图8所示。

锦58P33井在马四段钻遇第二层洞穴(图5b),洞穴高1.2 m,半充填,无阻流量19.8×104m3/d。锦58P38井在马四段并未直接钻遇洞穴,但在3 217~3 219 m处见气显示,常规测井中无明显的孔缝特征(图9a)。压裂试气获无阻流量3.5×104m3/d,生产640 d,累计产气683×104m3/d,压降 0.011 MPa/d(图9b)。通过井间对比,推测该井钻遇第一层洞穴的洞壁,洞壁发育高角度裂缝,所以常规测井并不能有效反映;然而裂缝导致录井过程中气测异常,经压裂试气后裂缝与洞穴沟通,因而获工业气流。

图9 鄂尔多斯盆地北部锦58P38井测井成果及产气曲线Fig.9 Well logs and natural gas production curves in Well Jin 58P38,northern Ordos Basin

5.2 洞穴地震响应与分布预测

5.2.1 洞穴的地震反射波特征

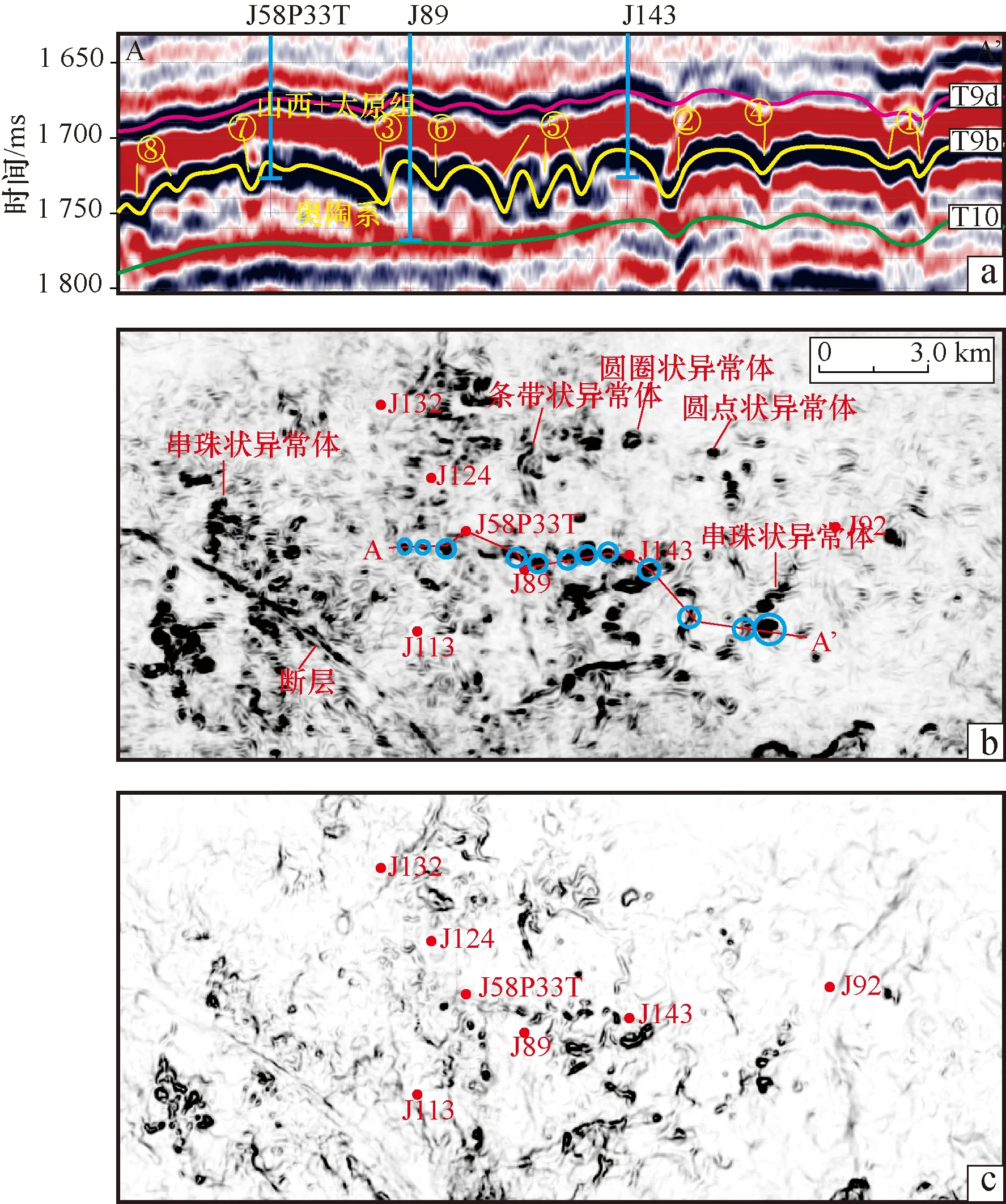

杭锦旗地区奥陶系马四段顶的不整合面在地震剖面上表现为强波峰反射(T9b),是该区古生界典型标志层(图10)。当马四段灰岩发育洞穴时,由于洞穴的地震速度明显低于围岩,同相轴T9b就会产生波形下拉、错断等异常反射,波形的形态、反射能量主要反映洞穴的尺度、垮塌及充填程度等(图11a)。研究区不同类型洞穴在剖面上有3种反射特征。

图10 鄂尔多斯盆地锦92井测井-地震综合标定图Fig.10 Integrated logging-seismic calibration of Well Jin 92,Ordos Basin

当洞穴规模大且严重垮塌,形成地表下切河谷时,奥陶系顶部地震同相轴T9b表现为波形错断,且上部山西组顶部同相轴T9d呈现大幅下拉(图11a中①,②,③位置)。

当洞穴规模较大时,形成落水洞或地下暗河,横切洞穴的同相轴T9b呈现为“V”字型下拉,其下波谷反射局部出现类似“串珠”现象,上部同相轴T9d呈现微幅下拉(图11a中④,⑤,⑥,⑦位置)。

当洞穴规模较小时,往往垮塌范围小或者未垮塌,同相轴T9b呈现为小幅下拉,对上、下同相轴(T9d,T10)影响较小,通常为连续平缓反射(图11a中⑧位置)。

5.2.2 洞穴分布预测

奥陶系顶面地震反射波(T9b)的不连续性是预测洞穴的主要依据,反映这种不连续性的主要地震属性有相干属性、均方根振幅属性、波阻抗属性、结构张量属性等[30,31]。通过井-震结合,属性优选,认为结构张量属性(图11b)与相干属性(图11c)对本区岩溶缝洞型储层的响应较敏感,能较好地预测该区洞穴的分布。

图11 鄂尔多斯盆地锦58井区地震反射剖面(a),奥陶系地震结构张量(b)与相干(c)属性平面图Fig.11 Seismic reflection section (a),structure tensor (b),and coherence attributes (c) of the Ordovician in Well Jin 58,Ordos Basin

从地震结构张量属性平面图(图11b)与相干属性平面图(图11c)可以看出,研究区马四段洞穴普遍发育,根据属性异常体的平面几何形态,可以划分为两种类型。第一类呈孤立圆点或圆圈状异常体,直径一般为100~300 m,最大可达500 m,解释为落水洞及其周边垮塌的综合响应;第二类呈不规则弯曲条带状,宽度为100~200 m,解释为由地下暗河形成的溶洞。总体来看,北部以第一类为主,大量的落水洞存在,说明地表水通过落水洞转变为地下水。南部以第二类为主,为辫状-蛇曲状的喀斯特洞穴。洞穴没有明显的方向性说明其形成可能与断裂关系不大。以上两种类型的喀斯特体系组成了马四段的洞穴系统,控制了喀斯特储层的分布。

6 结论

1) 洞穴是马四段喀斯特储层的主要储集空间,一个完整的洞穴自下而上包括垮塌相、暗河沉积物充填相、未充填相、洞顶相和洞壁相。洞穴中未充填部分、洞顶和洞壁的裂缝、溶缝、溶洞是主要储集空间。

2) 盆地北部马四段发育3层洞穴,分别位于基准面之下60~70 m,85~110 m,125 m附近。3层洞穴的出现说明加里东期,盆地北部至少经历了3次构造隆升,形成了3个较稳定的古潜水面。3层洞穴的发现为今后水平井或大斜度井的部署提供了依据。

3) 风化壳古地貌具有北高南低,东西方向上谷-脊相间的特征。由于北部古地貌高,以剥蚀为主,落水洞发育为特征,为地下水的补给区;南部古地貌低,以发育地下暗河为特征。东部由于沟槽发育,第一层洞穴被剥蚀殆尽,主要发育第二层洞穴;西部马四段保存较完整,三层洞穴均有发育。洞穴普遍位于不整合面下50 m范围内。

4) 基于洞穴的发育模式,运用结构张量属性和相干属性进行了洞穴平面预测。洞穴在平面上呈辫状-蛇曲状分布,南部较北部发育,洞穴的形成受断裂影响不大,古潜水面是洞穴发育的主要因素。