内蒙古美岱召壁画制作材料分析

2021-06-28李鑫郭宏陈坤龙张遥刘宏宇

李鑫 郭宏 陈坤龙 张遥 刘宏宇

摘要:美岱召位于内蒙古包头市土默特右旗,是藏传佛教格鲁派传入内蒙后建立的第一座黄教寺庙,其壁画绘制时间集中在明清时期。利用超景深显微镜、扫描电镜能谱、×射线衍射、激光拉曼光谱及黏土粒度分析等方法分别对美岱召壁画颜料、地仗样品及当地土样进行了分析。结果表明,壁画颜料多为无机矿物颜料,其中红色颜料为朱砂、铅丹、铁红,蓝色颜料为群青,绿色颜料为氯铜矿,白色颜料为铅白、立德粉、碳酸钙,黄色颜料为铅黄、雌黄。地仗主要成分为石英,伴有少量长石及方解石。壁画绘制时在墙体分别涂麦草泥粗泥地仗、掺加麻纤维的细泥地仗,然后进行绘画,存在有白粉层和无白粉层两种工艺。

关键词:美岱召;壁画;颜料;地仗层;制作工艺

引言

美岱召位于内蒙古自治区包头市土默特右旗,是一个由城墙和寺庙组成的建筑群,其前身是大板升城,是“大明金国”唯一有文字、实物可考的古城址。美岱召先有古城后有寺院,古城始建于明嘉靖三十六年(1557年),先后建有“五座塔”(今美岱召城门及角楼)及“九楹殿”(今美岱召琉璃殿)。“隆庆和议”达成后,阿勒坦汗皈依藏传佛教格鲁派,于隆庆六年(1572年)开始修建城寺,万历三年(1575年)建成,赐名“福化城”,后改称“灵觉寺”。万历三十二年(1604年)四世达赖的代表人麦达里活佛在灵觉寺的乃琼殿坐床传教,使灵觉寺成为蒙古地区黄教弘法中心,因麦达里之名,之后灵觉寺俗称美岱召。万历四十年(1612年)三娘子病故,建太后庙安放三娘子骨灰灵塔。清康熙三十八年(1699年),按照佛教寺院改建灵觉寺,建经堂、观音殿、罗汉殿、白马天王神殿,并改称“寿灵寺”。乾隆二十一年(1756年),建活佛府、达赖庙。1980年代开始对外开放,于1996年被公布为全国重点文物保护单位。

美岱召主体建筑沿中轴线布局,由南向北为泰和门、大雄宝殿、琉璃殿(殿南左右分别为观音殿、罗汉堂),西侧有乃琼庙、佛爷府、西万佛殿、八角庙,东侧有太后庙、达赖庙(图1)。壁画主要分布在大雄宝殿、琉璃殿、八角庙、太后庙及乃琼殿,现存壁画总面积逾1100平方米。其中早期壁畫主要分布在琉璃殿、大雄宝殿佛殿、太后庙与八角庙,琉璃殿与大雄宝殿佛殿壁画的绘制时间推测为明万历初年至十几年,太后庙与八角庙均为明晚期建筑,根据两殿壁画的绘制风格推测为同一时期所作。晚期壁画主要分布在大雄宝殿经堂二层及佛殿、琉璃殿二层,多为清康熙至乾隆年间重绘而成,重绘壁画在风格上与原有壁画稍有差异,但在内容上与原有壁画相契合,重绘原因尚未得知; 1980年代对大雄宝殿经堂一层及佛殿壁画的损坏部位进行了修补和重绘。

学界对美岱召壁画的研究多集中于艺术史、宗教史等领域。美岱召壁画题材主要包括藏传佛教传统宗教和部分纪实性内容。莫日根认为太后庙绘画风格上呈现出中原民间的画法特点,主要是当地民间汉族画匠完成。苏日古嘎认为,美岱召壁画画法受汉地风格影响较深,以工笔重彩为主,早期壁画所绘尊像繁杂,种类较多,说明还未形成严格的格鲁派绘画仪轨。清康熙至乾隆年间,壁画绘制在其他地区已逐渐衰落,绘制寺观壁画为文人画家所轻,此时美岱召壁画的重绘多由民间画工完成,绘制水平有所降低,略有世俗意味。郭晓英认为,美岱召壁画不完全是虔诚的佛教徒所绘,它更多反映的是蒙、藏、汉等各地信徒、画师、工匠、艺人对佛教绘画的转译。

内蒙古地区存有大量古代壁画遗存,种类包括石窟壁画、墓葬壁画及大量藏传佛教寺观壁画,保存状况各有不同,以往对内蒙古地区壁画的研究多集中于绘制内容、风格等方面。科学分析研究仅在阿尔寨石窟壁画、五当召却依拉殿壁画等有所开展,在此领域还存在很多空白。本文通过对美岱召壁画制作材料及工艺的研究,对内蒙古地区藏传佛教壁画的研究起到补充作用,并为美岱召壁画的保护工作提供一定依据。

一、材料与方法

(一)样品采集

美岱召壁画的基本结构包括支撑体、地仗层(包括粗泥层、细泥层)、颜料层。在琉璃殿二层东壁地仗脱落处可见下层还有一层壁画,但已经在重绘过程中完全覆盖。本研究分别在琉璃殿、八角庙、太后庙、乃琼殿及大雄宝殿佛殿选取不同壁画颜色进行取样。为减少对壁画的损坏,取样位置均选在壁画裂隙、残缺等病害处(图2)。共取得颜料样品23个,地仗样品5个。样品情况见表1。

(二)分析方法与仪器

显微形貌与结构观察:基恩士VHX-6000数码显微系统,观察倍数为50-1500倍。将块状壁画样品用双组分环氧树脂按一定比例混合包埋,在室温下固化24h,经磨制、抛光处理后用显微镜观察其剖面结构。

化学成分分析:Tescan公司VEGA3 XMU型扫描电子显微镜,配置BRUKER XFlash Detedor 610M型X射线能谱仪,工作电压20kV。树脂包埋抛光后的样品经表面喷碳处理后进行选区元素分析。

物相分析:日本理学公司RINT 2000型X射线衍射仪,管电压40kV,管电流40mA,发散狭缝(DS)为1°,防散射狭缝(SS)为1°,接收狭缝(RS)为0.15mm,Cu靶。

Horiba XpIoRA全自动显微共聚焦激光拉曼光谱仪,配有532nm、632nm、785nm激光器,600gr/mm、1200gr/mm、1800gr/mm光栅,以及Olympus光学显微镜,测试使用物镜为10 ~100倍,空间分辨率小于1μm。颜料样品不做任何处理直接进行测试,检测时各样品选用合适的激光器和放大倍数,光栅均选用1200gr/mm。

粒度分析:Mastersizer3000激光粒度仪,氦-氖激光器,波长633nm,测量范围0.01~3500 μm,以水为分散介质,取少量地仗样品超声分散后测试,每个样品测三次取平均值。

二、分析结果

(一)壁画显微形貌结构

经剖面观察,各殿样品剖面结构包括粗泥层、细泥层及颜料层,无白粉层。其中,粗泥层中可以观察到大的石英颗粒,以及含Al、K、Fe、Mg等元素的黏土矿物颗粒,颗粒结构较为疏松,细泥层颗粒较小,颗粒结构紧密。粗泥层以麦秸、稻壳作为加筋材料,细泥层以麻作为加筋材料。

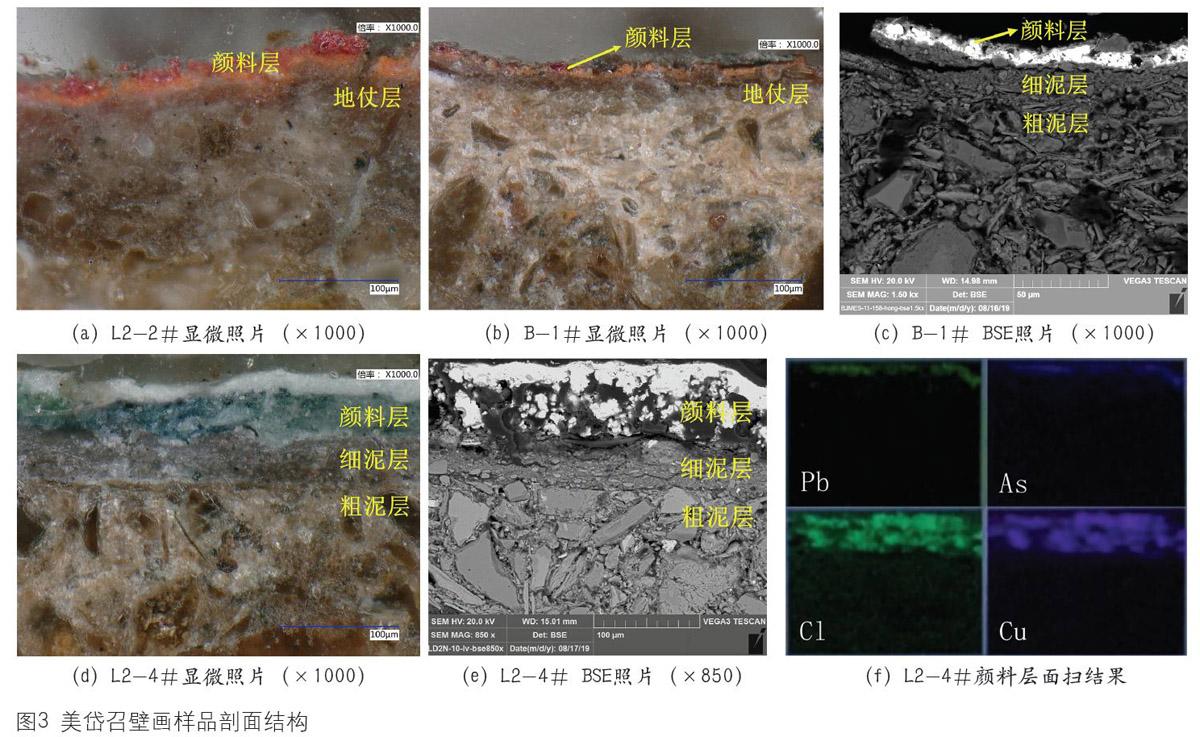

观察各样品颜料层发现,琉璃殿红色样品L2~2#和八角庙红色样品B-1#均有两层颜料,上层颜料颗粒较大,颜色较深,下层颜料颗粒较小,颜色较浅。样品L2-2#上下层颜料厚度分别为1 0~22 μm、9~18 μm,样品B-1#上下层颜料厚度分别为6~10 μm、9~21 μm(图3a、b、c)。经能谱分析,两件样品上层颜料层主要显色元素均为Hg、S,应为朱砂,下层颜料层主要显色元素均为Pb,应为铅丹。 琉璃殿绿色样品L2-4#的颜料层上方有一层白色覆盖物,颜料层厚度为35~83μm,白色覆盖物厚度为1 2~20 μm,经面扫描发现,颜料层显色元素为Cu、Cl,应为氯铜矿,白色覆盖物含Pb、As,推测为铅白(图3d、e、f),其显著的As含量尚有待研究。

其余样品只有一层颜料层,其中琉璃殿棕色颜料L2-5#主要显色元素为Fe,琉璃殿黄色颜料L2-6#主要显色元素为Pb,太后庙白色颜料T-2#主要显色元素为S、Zn、Ba,乃琼殿白色颜料N-2#主要显色元素为Ca。

(二)物相分析

激光拉曼分析结果见表2。琉璃殿黄色样品L1-2#为铅黄和铅白的混合物、L2-6#为铅黄;白色样品为铅白;蓝色样品为群青;红色样品为朱砂及铅丹,结合剖面分析及元素分析,上层颜料为朱砂,下层颜料为铅丹;橙色样品为铅丹;棕色样品为铁红和石膏的混合物。八角庙红色样品与琉璃殿红色样品一致,上层为朱砂,下层为铅丹;褐色样品为铅丹。太后庙橙色样品是铅丹和铅白的混合物;白色样品为立德粉;蓝色样品为群青。乃琼殿新旧两个白色样品均为碳酸钙。大雄宝殿橙色样品为铅丹;白色样品测出朱砂及铅白;蓝色样品为群青;黑色样品为炭黑;两个绿色样品均为羟氯铜矿;红色为铁红和铅丹的混合物;黄色样品为雌黄。

根据以上分析,对美岱召壁画颜料分析检测结果汇总见表3。

美岱召壁画地仗样品及当地土样的X射线衍射图如图4所示,由衍射图可知,美岱召壁画各地仗样品与当地土样的峰形相似,主要成分均为石英(SiO2),伴有少量方解石(CaCO3)和长石。

(三)粒度分析

对各地仗样品及土样分别进行粒度分析,根据国家标准GBJ145-90《土的分类标准》中对土的粒组划分,将各样品中粘粒、粉粒及砂粒的分布情况进行统计,统计结果见表4。结果表明,美岱召壁画地仗样品及当地土样颗粒组成以粘粒和粉粒为主,砂粒含量较少。其中,细泥地仗样品DZ1#中的粘粒含量大于粗泥地仗样品D22#,砂粒含量小于D22#;当地土样的各粒组含量均介于DZ1#与D22#之间;两个下层壁画地仗样品D24#和D25#的颗粒组成不相同,D24#的砂粒含量大于D25#,比表面积小于D25#,都证明D24#的颗粒较D25#更粗;灰色地仗样品D23#的砂粒含量与D25#几乎相同,但粘粒含量与D24#较为接近,同时,D23#的最大粒径分布点为最大值516μm,比表面积为最小值,说明灰色地仗样品D23#的颗粒在所有样品中最粗。样品D22#、D23#、D24#、D25#的砂粒含量均大于土樣,初步判定加入砂粒是为了改善土粒的水理性质,减小收缩变形。

为精确反映各样品的粒度分布差异,将测试结果分别绘制成粒度频率分布曲线及粒度累计分布曲线,如图5、6所示。观察发现,各样品粒度分布均呈现双峰型,其中,细泥地仗样品DZ1#的粒径主要分布在2~40 μm之间,其余样品的粒径主要分布在2~200μm之间。粒度范围在0.3 ~1.5μm时,细泥地仗样品DZ1#在此范围的颗粒含量最多,灰色地仗样品D23#含量最少;粒度范围在200~600 μ m时,灰色地仗样品D23#含量最高,其余样品在此范围内的含量都非常少。

下层壁画地仗样品D24#与粗泥地仗样品D22#的粒度频率分布及累计分布曲线几乎重合;下层壁画地仗样品D25#与当地土样的粒度累计分布曲线几乎重合。在粒度频率分布曲线中,当地土样在10~15 μm粒度范围内的含量高于D25#,其余部分的曲线也几乎重合。根据图7中下层壁画地仗样品D24#与D25#的取样点示意图可以发现,D24#与D25#不在同一界面,D24#所在界面在D25#所在界面的下方,在遭到破坏后,这两个界面之间存在裂隙,结合粒度分布,D24#的颗粒比D25#粗,推测D24#为下层壁画粗泥地仗,D25#为下层壁画细泥地仗。由此可见,上层壁画与下层壁画的粗泥层配比隋况几乎相同,但上层壁画的细泥层比下层壁画的细泥层更细。

三、讨论

(一)关于壁画颜料

美岱召壁画颜料大多为无机矿物颜料,也有人工合成的颜料(见表3)。其中红色颜料有朱砂、铅丹、铁红三种,多见混合使用的情况。琉璃殿和八角庙存在朱砂和铅丹混合使用,使用顺序均为先使用铅丹,再使用朱砂。温州白象塔彩塑使用的红色颜料中,铅丹和朱砂的混合使用也很常见,使用方法包括先使用铅丹再使用朱砂、先使用朱砂再使用铅丹以及两者按一定比例混合后使用以加深红色,在美岱召壁画的上色过程中,工匠也使用这样的方法调出合适的红色。大雄宝殿的浅红色为铅丹和铁红混合使用,这种混合使用的方法在西藏拉萨大昭寺壁画深橘红色处、敦煌莫高窟隋代、中唐、宋代多个洞窟的壁画以及清代重修的多个洞窟的塑像上都有发现。

蓝色颜料为群青。群青分为天然群青和人造群青,天然群青由青金石研磨加工而成,因矿石中含有金色闪光琉铁矿嵌体,亦称“金精” “蓝赤”,又因多用于佛教绘画,亦称“佛青”,在北魏时期就应用于敦煌莫高窟壁画。合成群青于1 830年开始在法国、德国产业化制造,一经出现就被西欧艺术家广泛用于绘画,晚清从欧洲传人中国,1 927年我国化学家使用国产原料合成群青,敦煌石窟从清代至1 940年使用的合成群青都是从国外进口的。美岱召蓝色样品在显微镜下颗粒较小且均匀,推测为人工合成群青,其颜料来源还需结合各殿壁画具体重绘时间进一步研究。

氯铜矿是我国古代传统绘画广泛使用的绿色颜料,作为主要绿色颜料一直使用到清代中后期,期间延续一千多年。天然氯铜矿有氯铜矿、羟氯铜矿、副氯铜矿、斜氯铜矿,互为同分异构体,经拉曼光谱判别,美岱召大雄宝殿所使用的是羟氯铜矿,在这四种同分异构体中,羟氯铜矿的热力学稳定性最好,颜色最深。琉璃殿绿色颜料上发现一层白色含铅覆盖物,推测可能使用铅白进行调色。

白色颜料在各殿检测出铅白、立德粉及碳酸钙。历史上的所谓铅白成分复杂,别名也多,有铅粉、胡粉、官粉、铅白霜、铅霜等。碳酸钙是我国古代绘画常用的白色颜料,其来源有多种,如方解石、白垩、蛤粉、石灰等。立德粉是一种近现代人工合成颜料,也称锌钡白,19世纪中叶开始在法国生产,1 870年代扩大到比利时和德国,19世纪后期开始在国际市场销售,我国于1940年代开始在上海小规模生产立德粉,新中国成立后立德粉工业得到大力发展,生产厂遍布于全国各地。

黄色颜料使用铅黄和雌黄,这两种黄色颜料在清代中晚期之前使用较多,清晚期铅铬黄进入中国市场后,铅黄和雌黄也在继续使用而没有被完全替代,因此不能用于断代分析。

同样位于包头市的五当召,其始建于清道光十五年(1835年)的却依拉殿在壁画绘制中使用了朱砂、群青、炭黑、碳酸钙、雌黄等颜料,氯铜矿和铅丹存在铅白调色现象,这几种颜料在美岱召壁画中都有使用,且美岱召壁画也存在多处铅白调色现象,但二者在颜料选用方面是否存在一定的联系,还需进一步的研究。

(二)壁画制作工艺

壁画从绘制工艺及材料的角度可分为干壁画、湿壁画及镶嵌壁画,目前我国已发现的壁画多为干壁画,其基本结构包括支撑体、地仗层及颜料层。中国传统干壁画的地仗层是用黏土加麦、麻等制作,自秦至清基本相同,宋代建筑家李明仲所著的《营造法式》在卷十三“泥作制度画壁”条中明确规定了壁画地仗的制作工艺,在材料选用及制作工艺上已经较为纯熟。

美岱召大雄宝殿、琉璃殿及八角庙的建筑墙体为土坯墙,乃琼殿和太后庙的建筑墙体为内土坯外砌砖。其壁画制作工艺与我国传统干壁画绘制工艺一致,先在建筑墙体上抹一层麦草泥作为粗泥地仗,其上做一层以麻为加筋材料的细泥地仗,然后进行绘画。琉璃殿二层的重绘壁画是在下层壁画上再做一层麦草泥粗地仗,其上做一层加麻纤维的细泥地仗,然后进行绘画。分析发现,上层壁画与下层壁画粗泥层的颗粒分布较为一致,而上层壁画所用的细泥层较下层壁画更细。

在琉璃殿二层西壁发现一处灰色地仗,不仅在颜色上与其他位置地仗不同,在粒度分布上也与其他地仗样品有所区别,推测不是同一批工匠所作,选用了不同的制作工艺。另外,在现场调查中发现,琉璃殿壁画存在有白粉层和无白粉层两种工艺,但这两种工艺在各殿的具体分布情况尚不明确。

(三)关于壁画的绘制与补绘问题

美岱召的建造过程及壁画绘制过程中都有汉族工匠、画师的参与,因此其建筑风格、壁画绘制风格都受到中原地区的影响。在以往的调查中发现大雄宝殿佛殿壁画在色浅处有一些墨书汉字,如“七”“八”“工”“白”等,特别是南壁较多 [25] 。本次调查中,使用红紫外照相机发现八角庙、琉璃殿壁画颜料层下方也有一些墨书汉字:在八角庙壁画发现“丹”“七”“白”“全”(或“金”)字样;在琉璃殿二层壁画发现“白”“丹”字样。这些汉字是代表色彩的“代号”,是画工在流水作业中为填色方便而为,“七”代表青色(谐音),“八”代表黄色(“八”是“黄”的下半),“工”代表红色(“工”是“红”的半边) [26] 。这些汉字的出现,也表明汉族工匠参与了美岱召壁画的重绘。

此外,美岱召于 1969 年列为战备粮库时,为存放和调运粮食,在大雄宝殿佛殿北壁开门,为便于空气流通,在佛殿东西两壁开窗,于 1980 年代对这些破坏部位进行了修补 [27] ,后于 1984 年起对外开放。在本次现场调查中发现,乃琼殿壁画东西壁各有两扇窗户,打破了壁画画面的完整性,且壁画存在明显的补绘痕迹,补绘时白色颜料选用了与原壁画相同的碳酸钙,推测乃琼殿壁画也是在这一时期进行了补绘,但没有对被窗户破坏的画面进行修补。另外,在太后庙检测出近代人工合成颜料立德粉,推测太后庙也在这一时期进行了补绘。

四、结论

(一)美岱召壁画绘制以建筑墙体作为支撑体,其上依次为麦草泥粗泥地仗层、加入麻纤维的细泥地仗层,最后进行作画,重绘时在原有壁画上再做相同材料的粗泥地仗层和细泥地仗层,然后作画。上层壁画与下层壁画所做的粗泥层颗粒分布较为一致,上层壁画所做的细泥层较下层壁画更细。

(二)壁畫所用颜料多为无机矿物颜料,红色颜料使用朱砂、铅丹、铁红;蓝色颜料使用群青;绿色颜料使用氯铜矿;白色颜料使用铅白、立德粉、碳酸钙;黄色颜料使用铅黄、雌黄。有铁红和铅丹混合使用、朱砂和铅丹叠涂现象,颜料多用铅白、石膏调色。地仗样品与当地土样的主要成分均为石英,伴有少量方解石及长石。

(三)美岱召壁画的制作工艺不完全一致,存在有白粉层及无白粉层两种工艺,地仗层存在特殊的灰色地仗,说明在重绘及补绘过程中可能使用了不同的工艺。

[本文为内蒙古土默特右旗美岱召壁画保护修缮项目阶段性成果。北京科技大学郑逸轩、李思凡和宋权帅在现场调查及取样工作中提供了帮助,北京国文琰信息技术有限公司祁娜在激光拉曼光谱仪操作过程中给予指导。一并谨致谢忱。]