《探究燃烧条件》实验的改进

2021-06-28吴倩

吴倩

【摘 要】文章对教材中探究燃烧条件实验进行了改进创新,并阐述了如何将其运用于教学实践中,以期帮助学生更好地建立物质燃烧条件的概念,培养学生的创新精神,提高化学学科核心素养。

【关键词】创新实验;创新思维;实验探究;燃烧条件

一、教学分析

探究燃烧的条件是沪教版九年级化学上册基础实验3的内容。与基础实验1和2侧重于对操作的练习不同的是,基础实验3以让学生体验科学探究的过程为目标,培养学生的化学学科素养。而核心素养指向的正是过程,关注学生在其培养过程中的感悟,而非结果导向。燃烧是学生熟悉的变化。在前面学习中,学生学习过有关于蜡烛及其燃烧产物的探究、测定空气中氧气含量以及氧气的性质等与燃烧有关的实验,他们从物质转化关系、定量、能量的角度引导学生建立科学的物质变化观。通过对燃烧条件的探究,一方面可以使学生认识燃烧的条件,了解日常生活中常用的灭火方法,使学生意识到学习化学的价值;另一方面还能增强学生日常生活中防范火灾的意识。此外,也为后面学习燃料的充分燃烧以及生产生活中如何更好的利用燃烧,提供了理论依据,做好了铺垫。

二、实验分析

(一)实验原型及不足之处

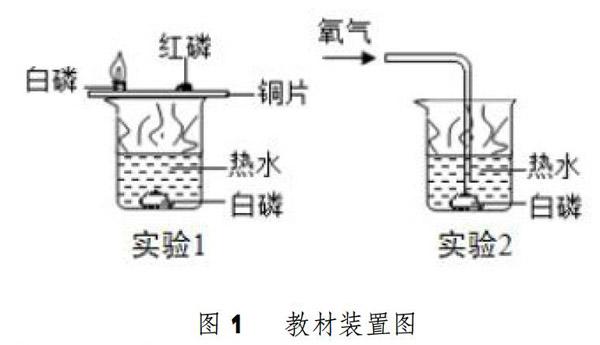

为了帮助学生建立物质燃烧条件的概念,使学生充分理解可燃物燃烧需要同时具备“温度必须要达到可燃物的着火点”以及“可燃物需与氧气(或空气)充分接触”这两个条件,老师们无论使用哪一个版本的教材,常常会引用人教版九年级化学上册书中的实验7-1来探究燃烧的条件。教材实验探究装置图如下:

探究物质燃烧条件时,若使用上述装置,存在以下几点不足:

1.实验1铜片上的白磷在空气中燃烧会产生大量的白烟,而白烟的主要成分是五氧化二磷,其易与空气中的水蒸气结合,生成的偏磷酸有毒,会污染环境,危害师生健康,不符合绿色化学的理念。

2.白磷熔点较低,约为44.1℃。实验2中热水中的白磷易熔化,熔化的白磷在氧气流的作用下四处游动,使白磷不能和氧气充分接触,现象不明显,实验不易成功。

3.实验未严格控制变量,不够严谨。如:实验2中的白磷在通入氧气后燃烧,与铜片上的白磷在空气中燃烧对比,氧气浓度不一样。

综合考虑以上因素,我从实验的绿色化、实验显现更明显等角度对该实验进行了改进。

(二)实验的改进

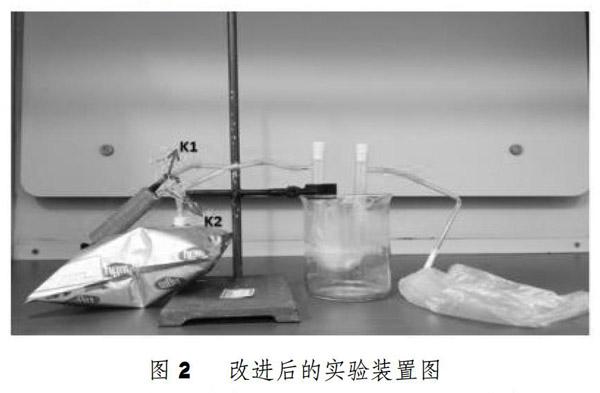

1.实验仪器和试剂

仪器:具支U型管(配两个橡胶塞)、Y型管、烧杯(1000mL)、90o导管、铁架台(带铁夹)、止水夹2个(K1和K2)、乳胶管(若干)、储气袋(有开关)、小型打气筒、塑料袋、滤纸、镊子

药品:二氧化碳1袋、白磷、热水

2.实验操作方法及现象

(1)按图所示连接好装置,并检查装置的气密性。打开K1,关闭K2。用镊子取一小块白磷,吸干表面的水分,并将其装入具支U形管中,观察到白磷不能燃烧。【说明可燃物在与氧气(或空气)接触的情况下,温度未达到着火点时,不会燃烧。】

(2)将具支U型管放入盛有热水的烧杯中,此时因为U型管中空气量较少,观察到白磷燃烧火焰微弱,且很快熄灭,产生大量的白烟。【说明可燃物在与氧气(或空气)接触时,温度达到了着火点,就能燃烧。】用打气筒鼓入空气,观察到白磷燃烧,发出黄色火焰,产生大量的白烟。【说明在温度达到着火点的情况下,增加空气流通,提供充足的氧气,可燃物燃烧得更旺。】

(3)关闭K1,打开K2。通入二氧化碳,观察到白磷熄灭。【说明可燃物与氧气(或空气)接触是可燃物燃烧的必要条件。一般情况下,二氧化碳不可燃、不助燃,可以用来灭火。】

(4)关闭K2,打开K1。再次用打气筒鼓入空气,观察到白磷再次燃烧。【说明当可燃物的温度达到着火点时,与氧气(或空气)接触,即可燃烧。】

(5)关闭K1,打开K2。再次通入二氧化碳,观察到白磷再次熄滅。【再次说明可燃物与氧气(或空气)接触是可燃物燃烧的必要条件。一般情况下,二氧化碳不可燃、不助燃,可以用来灭火。】

3.改进后实验的优点

(1)本实验为演示实验,为了达到最佳演示效果,我采用了透明的玻璃仪器,便于学生通过观察具支U型管内白烟的流动,了解U型管内气体的变化。从而知道燃烧需要氧气(或空气),二氧化碳不能燃烧,也不支持燃烧,可用于灭火。

(2)改进后的实验装置创造了一个全封闭的空间,有效的防止了白磷及其生成物的污染,符合绿色化学的理念。

(3)在该实验中,可以通过控制通入空气和二氧化碳,使反应在燃烧和熄灭之间进行切换,控制了反应的发生和停止。而且条件变量控制较好,现象对比明显,有效的展示了可燃物燃烧需要的两个条件,充分说明了这些条件缺一不可,更为严谨。

(4)本实验中利用一个小型打气筒向装置中通入空气。利用一个储气袋事先收集一袋二氧化碳,打开储气袋上的开关,通过挤压储气袋,向装置中通入二氧化碳,使得装置更加便于操作。

三、实验教学过程

活动一:实验评价,共同改进

教师先让学生通过视频了解传统实验,并让学生结合视频中的实验现象分析得出结论。接下来给学生提供有关白磷的资料,让学生阅读资料并结合传统实验的装置,说说传统实验的不足之处,思考如何改进,如何设计并优化实验方案。可以让他们进行小组交流。学生这一反思评价的过程,无疑培养了他们敢于质疑和批判的精神。

学生们分别针对实验的环保性、白磷因在热水中熔化影响实验现象提出一些改进措施,师生共同评价。另外,学生可能很难想到,热水中的白磷在通入氧气后发生燃烧,与铜片上白磷在空气中发生燃烧对比,没有严格控制变量,实验缺乏一定的严谨性。这需要教师对学生进行适当的引导和提示。学生再针对条件变量控制方面提出相应的优化方案。

这一过程中,学生积极性较高。通过对实验装置进行改进,既锻炼了學生的能力,又培养了他们的创新意识,还给他们树立了绿色化学的观念。

活动二:创新实验,对比评价

综合考虑了传统实验的几点不足之处,教师给出一套改进装置。教师事先介绍装置,师生共同演示实验,并引导学生仔细观察实验现象。实验结束后,让学生对比分析实验的现象,基于现象进行推理,得出可燃物燃烧必须同时具备的两个条件。这一过程中,教师还可以引导学生联系自己的日常生活经验,体会出灭火的原理。另外利用打气筒通入充足的空气,白磷燃烧得更旺,这还能说明在发生火灾时不能打开门窗的原因。

接下来让学生对比创新实验和传统实验,说说这个创新实验的优点。小组交流,畅所欲言。教师提醒学生若有其他创意,可以画在纸上,下节课再一起交流讨论。最后让学生说说这次实验探究给了他们哪些启示和感悟。

学生在这一活动中,对比分析的能力、基于实验现象等证据进行推理的能力得到提升,这无疑锻炼了学生的思维,培养了他们严谨求实的科学态度。

四、总结与反思

新课程背景下的化学实验在实验设计上讲求探究化、绿色化、一体化等。本实验设计,操作时间适宜,很适合课堂教学的节奏;现象明显,反应可控;条件变量控制较好,实验对比性较强;操作简便,易于推广。

学生在本节课中能依据探究目的设计并优化实验方案,能对观察到的实验现象进行加工并获得结论;能尊重事实和证据,基于证据进行分析推理,具有独立思考、敢于质疑和批判的创新精神;还树立了绿色化学观念。学生体验了科学探究的过程,化学学科素养得以提升。

化学是一门以实验为基础的科学。在近几年的中考试题中,对化学实验的设计和评价的考查有所加强,这类题型也是试卷中难度较高的题型,对学生的综合运用能力要求也较高。教师在日常的教学过程中,若能多开展一些科学探究活动,经常鼓励学生对课本上的实验进行一定的改进创新,或对已有的实验方案进行评价,学生的创新能力、综合运用能力会不断提高。

不足之处:如果在课堂上让学生在纸上画出他们自主设计的实验装置,教师选取几位同学的设计进行投影,师生共同评价,学生的主观能动性更能被调动起来,效果会更好。

【参考文献】

[1]王晶,郑长龙.义务教育教科书·化学(九年级上册)[M].北京:人民教育出版社,2012:129-130.

[2]王春.“燃烧条件”实验探究一体化创新设计[J].中学化学教与学,2020(1):44-45.