太一游宫与《九歌·东皇太一》

2021-06-26张树国

张树国

(杭州师范大学 人文学院,浙江 杭州 311121)

关于《楚辞·九歌》已经有很多成说了。就现有文献来看,能够证明《九歌》为屈原作的第一手证据基本没有,但提到《九歌》演奏盛况的直接证据只有一处,即汉武帝时代《郊祀歌十九章》中第八章《天地》,铺陈“《九歌》毕奏”的实况,歌词文本完整保存在《汉书·礼乐志》中,对《九歌》研究具有重大价值。诗云:

天地并况,惟予有慕,爰熙紫坛,思求厥路。恭承禋祀,缊豫为纷,黼绣周张,承神至尊。千童罗舞成八溢,合好效欢虞泰一。《九歌》毕奏斐然殊,鸣琴竽瑟会轩朱。璆磬金鼓,灵其有喜,百官济济,各敬厥事。盛牲实俎进闻膏,神奄留,临须摇。长丽前掞光耀明,寒暑不忒况皇章。展诗应律鋗玉鸣,函宫吐角激徵清。发梁扬羽申以商,造兹新音永久长。声气远条凤鸟鴹,神夕奄虞盖孔享。[1](卷22)

《天地》作于元鼎六年(前111),清代朱嘉征曰:“《天地》,虞太一而登歌也……曰‘惟予有慕’,曰‘思求厥路’,此为帝者禋祀之本。”[2](P.467)秦蕙田曰:“八章曰天地并况、合好效欢虞泰一,则献天一、地一也。”[3](P.60)陈本礼认为“飨祀泰畤乐章”,“《楚辞》:‘荪壁兮紫坛。’甘泉泰畤有八觚,通象八方。”[4](P.11)所引《楚辞》为《九歌·湘夫人》,诗中的“紫坛”又见诸东汉卫宏《汉旧仪》:“祭天紫坛幄帷。”[5](P.56)《天地》中的“紫坛”实际上也是《九歌》表演的“紫坛”,为甘泉泰畤降神乐舞表演的舞台。“千童罗舞成八溢,合好效欢虞泰一”,师古曰:“溢与佾同。”“八溢”即“八佾”,指八八六十四人的舞队,在礼仪等级上属于“天子”这一最高规格的乐舞。从“《九歌》毕奏斐然殊”“造兹新音永久长”可知,在《天地》创作之前不长时间,《九歌》作为献祭太一的乐舞已经完成。笔者《汉至唐郊祀制度沿革与郊祀歌辞研究》(《陕西师范大学学报·哲学社会科学版》2008年第1期)讨论《九歌》在汉武帝元鼎六年(前111)“立乐府”时属于名副其实的“新音”,已引起学术界关注。

孙楷第《九歌为汉歌辞考》认为“《九歌》非古,殆汉武帝时词也”,“《九歌》所祀十神,唯《湘君》《湘夫人》确是楚神,余如云中、东君、二司命、河伯皆北方所祀之神,汉高祖皆置祠祀官女巫(1)汉高祖刘邦设置“祠祀官”及“女巫”之事,可见《史记·封禅书》。祀之。”[6](P.292)朱东润《〈离骚〉以外的“屈赋”》认为“从《东皇太一》至《河伯》八篇及《礼魂》一篇,大致作于汉武帝时或其后”,认为“《山鬼》《国殇》两篇不在其内”,是由于“前八篇所言的八位大神都在秦汉之间开始得到人间的尊崇,和春秋战国之间的楚国不相及”[7](P.654)。何天行《楚辞作于汉代考》提供了《九歌》为武帝时期创作的一些有价值的证据,但认为《楚辞》皆作于汉武帝时代,这一结论是以偏概全的,招致学术界的批评。

《九歌》为祭祀至尊神东皇太一、东君日神等天神以及山川、人鬼的国家祭祀礼仪,无论从气象还是从史实依据都是汉武帝时期的产物,与秦汉之际的颛顼历有直接渊源。朱文鑫《天文考古录》介绍颛顼历的基本知识:

颛顼历行用时间从秦始皇二十六年(前221)到汉武帝元封七年(前104,是年五月改号太初),共117年,对《九歌》创作时间等问题的探讨也应在这一前提下进行。从上文《郊祀歌八·天地》“造兹新音永久长”可知,《楚辞·九歌》是甘泉泰畤祭祀东皇太一的乐章,与《易纬·乾凿度》“太一游宫”之说有非常密切的关系。祭天必以对天体的认识为前提,若没有新考古资料以资利用,《九歌》研究仍将处于众口喧哗之中而不可能有丝毫进展。幸运的是,1977年出土了汉文帝时期汝阴侯夏侯灶的一组天文仪器,包括占盘、六壬栻盘以及二十八宿圆盘,与《淮南子·天文训》互证,反映了西汉初年的天文知识水平,笔者利用这些天文仪器进行系列研究,如利用刻漏计时的漏卮探讨《庄子》卮言之理,论证颛顼历对西汉《诗》学与诗歌创作时间的影响。(2)可参见拙作《漏卮与〈庄子〉卮言探研》,《文学遗产》,2021年第1期;《颛顼历与秦汉〈诗〉学与诗歌创作的时间问题》,《励耘学刊》,2021年第1期。天文星占学在秦汉之际可称为“神秘学”(esotericism)范畴[9](P.13),说明在西汉王侯幕府中确实存在这样的专研团体。这些藩国学术与中央皇朝天文机构“钦彼昊天”的结果,为汉武帝采用而成为国家宗教体系中郊祀上帝仪式的知识背景。笔者借助于汝阴侯占盘探讨颛顼历以及“太一游宫”观念的来源与发展,进而探明“东皇太一”的来源与神格,这样对《九歌》创作时代及其作者问题的考证就有了实质性的基础。

一、从汝阴侯占盘称为“太一九宫占盘”说起

汝阴侯占盘1977年出土于安徽阜阳双古堆西汉汝阴侯夏侯灶墓。夏侯灶为第一代汝阴侯夏侯婴之子,《汉书·高惠高后文功臣表》:“孝文九年,夷侯灶嗣。七年薨。”[1](卷16,P.19)于汉文帝九年(前171)嗣位,死于文帝十五年(前165)。汝阴侯占盘文字虽然未有“太一”字样,仍可以说是在朴素的天文仪器中,最早与太一观念联姻的出土文物。因为与本文要讨论的“太一游宫”与“东皇太一”的主题密切相关,提供了赖以凭借的唯一考古资料,意义格外重大。

汝阴侯占盘如下,图1为正面,图2为背面,原文字为西汉早期隶书。

图1

图2

据《阜阳双古堆西汉汝阴侯墓发掘简报》(《文物》1978年第8期)描述,上面圆盘放在下面方盘的凹槽里,直径8.3cm,厚0.3cm;方盘边长14.2cm,两盘中心有圆孔可以通连,从左下角“立春”开始顺时针次序为“立:春天溜卌六日废明日”,“春:分苍门卌六日废明日”等,此读法存在问题。笔者按照上图尺寸制作一简易“占盘”,悟出了一些道理。下面简图采自殷涤非《西汉汝阴侯出土占盘和天文仪器》(《考古》1978年第5期),经笔者核对,殷图圆心部分缺“吏招摇也”,这也是非常重要的四个字,因此以隶书补上,此占盘也是上圆下方的“天地盘”。

图4

图1中间“米”字线将圆盘分为八区,加上圆心部分“吏招摇也”共九区,学者习称为“九宫”。严敦杰《关于西汉初期的式盘和占盘》(《考古》1978年第5期)发现占盘上的文字信息见于传世经典《黄帝内经·灵枢经》卷十一“九宫八风第七十七”,《灵枢经》的时代向来未有定论,甚至认为伪托(3)《汉书·艺文志·方技略》:“《黄帝内经》十八卷。”王应麟《汉志考证》:“王冰曰:《素问》即其经九卷也,兼《灵枢》九卷,乃其数焉。”《四库》著录《灵枢经》十二卷,《提要》云:“是书论针灸之道,与《素问》通号内经,然至南宋史崧,始传于世,最为晚出,或以为王冰所依托。”见陈国庆《汉书艺文志注释汇编》,北京:中华书局,1983年,第225页。,这种认识与实际情况应有很大出入。两种文本的文字微有差别:

立秋二(玄委西南方)秋分七(仓果西方)立冬六(新洛西北方)夏至九(上天南方)招摇中央 冬至一(叶蛰北方)立夏四(阴洛东南方)春分三(仓门东方)立春八(天留东北方)[10](卷77)

据图3发现当射线“二”指向“立秋”时,其他七射线指向方位如引文所描述的那个位置。可以说,若无占盘标识,《灵枢经》所谓“立秋二”“秋分七”“立冬六”“夏至九”“招摇中央”“冬至一”“立夏四”“春分三”“立春八”之类就无法解释。占盘中央有“吏”“柖(招)”“榣(摇)”“也”四字,与《灵枢经》所谓“招摇中央”相关,当为“五”。“吏”之义当从《淮南子·天文训》:“四时者,天之吏也;日月者,天之使也;星辰者,天之期也;虹霓彗星者,天之忌也。”[11](P.178)从冬至之“一”到夏至之“九”,当为“九宫”序数。图中的八条射线可能即“招摇”,为北斗杓端之星名。《史记·天官书》:

图3

杓端有两星:一内为矛,招摇;一外为盾,天锋。

《集解》:“孟康曰:近北斗者招摇,招摇为天矛。晋灼曰:更河三星,天矛、锋、招摇,一星耳。”[12](卷27,P.1395)《史记·封禅书》:“其秋,为伐南越,告祷太一。以牡荆画幡日月北斗登龙,以象太一三星,为太一锋,命曰灵旗,为兵祷,则太史奉以指所伐国。”“太一三星”——天矛、锋、招摇即所谓“太一锋”。《汉书·郊祀歌十九章·惟泰元七》:“招摇灵旗,九夷宾将”,颜师古注:“画招摇于旗以征伐,故称灵旗。”[1](卷22,P.1057)据《史记》《汉书》的解说,汝阴侯占盘中的“招摇”或可称为“太一锋”,指向“二”即“立秋”位置,处于西南方;指向“七”即“秋分”,西方之位,指向“六”即“立冬”之位,指向“九”即“夏至”之位,其他“冬至一”“立夏四”“春分三”“立春八”之义借助占盘就一目了然了。

据睡虎地秦简《日书》47正壹《玄戈》记述,“十月……招摇毄未,玄戈毄尾”,“毄”,整理者释为“繫(系)”,笔者认为当训“擊(击)”,当北斗杓端“招摇”指向地盘“未”这一位置时,“玄戈”指向二十八宿“尾”;同篇“十一月……招摇毄午,玄戈毄心”,直到“九月……招摇毄申,玄戈毄虚”,从岁首“十月”经过十一、十二、正月直到九月的招摇、玄戈指向二十八宿位置及占辞,可见其使用的是颛顼历。“玄戈”,整理者注:“《开元占经·石氏中官占·上一》引《石氏星经》:玄戈,一星,在招摇北。”[13](P.187)可见占盘天仪来源于秦文化。“招摇”又称为“太一锋”,而“玄戈”亦有戈击之象,若释“毄”为“繫(系)”就不准确了。《淮南子·时则训》“孟春之月,招摇指寅,昏参中,旦尾中。其位东方”,“孟夏之月,招摇指巳,昏翼中,旦婺女中。其位南方”,与占盘一致。晋司马彪《后汉书志·律历中》记载:

案史官旧有《九道术》,废而不修。熹平中,故治历郎梁国宗整上《九道术》,诏书下太史,以参旧术,相应。[14](P.3030)

“九道术”有可能是占盘“招摇九道”,属于秦汉颛顼历,其行用时间为秦始皇二十六年至汉武帝元封七年(前221-前104,是年五月改用太初历)。自汉武帝太初元年(前104)废止颛顼历,采用司马迁、邓平“太初历”130年以来,冬至日及月食弦望多不准,因此东汉章帝时重新采用四分历。《律历中》:

昔《太初历》之兴也,发谋于元封,启定于(天)(4)当为“元”。凤,积(百)三十年,是非乃审。及用《四分》,亦于建武,施于元和,讫于永元,七十余年,然后仪式备立,司候有准。[14](P.3033)

“元凤”为西汉昭帝弗陵(前80-前75)年号。《律历志》详细记载贾逵所奏黄道铜仪二十八宿距度度数,如奎十七、娄十二、胃十五等,笔者将铜仪度数与汝阴侯夏侯灶二十八宿圆盘残存度数如奎十四、娄十五、胃十一等一一比对,各宿度数均不合。颛顼历与东汉四分历一年总数都是三百六十五度四分度之一,说明四分历与秦汉(前221-前104)颛顼历是相近的。

据殷涤非解释,图1占盘外方圈文字应自冬至开始,“四十六日废明日”而立春,立春“四十六日废明日”而春分,春分“四十六日废明日”而立夏,立夏“四十五日明日”而夏至,夏至“四十六日废明日”而立秋,立秋“四十六日废明日”而秋分,秋分“四十五日明日”而立冬,立冬“四十五日明日”再冬至,共五个“四十六日废明日”和三个“四十五日明日”。《后汉书志·律历下》刘昭注引张衡《浑仪》云:“三气一节,故四十六日而差今三度也。至于差三之时,而五日同率者一,其实节之间不能四十六日也。”[14](P.3076)“废”为“差三度”即“不足”之义,“四十六日废明日”即“不足四十六日”。图2(即占盘背面)记载四年冬至时刻:

第一,子夜半冬至,右行;第二,冬至平旦;第三,七年辛酉日中;第四,冬至日入。

值得注意的是,学者将汝阴侯夏侯灶占盘命名“太一九宫占盘”,“太一”未见于占盘文字,而见于《灵枢经》“九宫八风第七十七”:

太一常以冬至之日居叶蛰之宫,四十六日明日居天留,四十六日明日居仓门,四十六日明日居阴洛,四十五日明日居天宫,四十六日明日居玄委,四十六日明日居仓果,四十六日明日居新洛,四十五日明日复居叶蛰之宫,曰冬至矣。太一日游,以冬至之日居叶蛰之宫,数所在日,从一处至九日复反于一,常如是无已,终而复始。[10](B面,P.20)

引文六个“四十六日明日”之间没有“废”字,加上两个“四十五日明日”,一年就成了366天了,这是不准确的。同时,也省略了不少文字。汝阴侯占盘作:

冬至,汁蛰,卌六日废明日;

立:立春,天溜,卌六日废明日;

春:春分:苍门,卌六日废明日;

立夏,阴洛,卌五日明日;

夏至,上天,卌六日废明日;

立:立秋,玄委,卌六日废日明;

秋:秋分,仓果,卌五日明日;

立:立冬,新洛,卌五日明日。

汝阴侯占盘是客观朴素的天文历法的观测仪器,还看不出有神灵的参与,只有自然观测记录;而《灵枢经》“九宫八风”多次提到主神“太一”,将时节迁变的自然运势归之于太一之神的“游宫”,对时节灾变的描述也与汝阴侯占盘密切相关,如图1占盘“十”字坐标线分别指向:

(一)一·君(天盘) 冬至(地盘)

(二)三·相(天盘) 春分(地盘)

(三)七·将(天盘) 秋分(地盘)

(四)九·百姓(天盘) 夏至(地盘)

汝阴侯占盘“吏”与“招摇”居圆心部分,即“招摇中央”的“五”区,《灵枢经》所谓“中宫”。这一布局在《灵枢经》“九宫八风”中表述为:

太一在冬至之日有变,占在君;太一在春分之日有变,占在相;太一在中宫之日有变,占在吏;太一在秋分之日有变,占在将;太一在夏至之日有变,占在百姓。所谓变者,太一居五宫之日,病风,折树木,扬沙石。[10](A面,P.21)

从“二至”“二分”以及“君”“相”“吏”“将”“百姓”等时节、方位来判断,《灵枢经》与占盘关系之密切,就很明了了。学者通称汝阴侯占盘为“太一九宫占盘”,但在占盘以及同出“六壬栻盘”“二十八宿圆盘”中均未有“太一”字样,这个名称当直接源于《灵枢经》,其“九宫八风”当是最早用“太一游宫”对占盘图文进行解释的文字。占盘中九宫线所指有“当者有忧”“当者病”“当者有喜”“当者有僇”“当者显”“当者死”“当者有盗争”“当者有患”等记载。工藤元男认为太一九宫占盘由上部小圆盘和下部分方盘构成,转动小圆盘,将上面所记占辞和正好与之相合的方盘的占辞结合起来,做出占断。内层的占辞都是“当者”云云的体例,其中之一就是“当者有喜”,这也是吉神的喜吧。[17](P.219)古人早已注意到时令变异与身体的感应,《灵枢经》下文谈论怎样避“八风”对人体的侵害,与本文“太一游宫”也有一定关系。

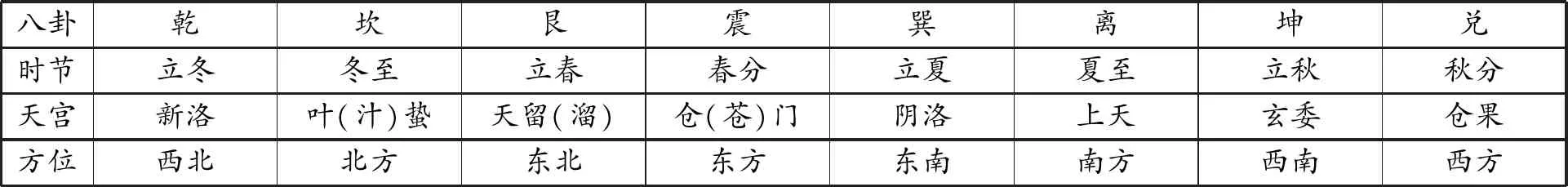

《灵枢经》“九宫八风”在对占盘解说中,应是采用流行的“太一”观念来解释自然运行之理,以“太一游宫”作为自然运势之动力,具有强烈的时代气息。同篇收录“合八风虚实邪正”图(见图5),提供了八卦与时节、方位的新对应关系,可以清晰看出《易纬》思想对天文占盘的解读。本文整理成表如下,括号中异文为占盘文字:

图5

八卦乾坎艮震巽离坤兑时节立冬冬至立春春分立夏夏至立秋秋分天宫新洛叶(汁)蛰天留(溜)仓(苍)门阴洛上天玄委仓果方位西北北方东北东方东南南方西南西方

本表为何以“乾”开头?因为乾位在西北,为谶纬神学所谓“万物所终始”之地,也是颛顼历以冬十月为岁始观念在空间上的体现,所以《汉书·礼乐志》述及汉武帝“定郊祀之礼,祀太一于甘泉,就乾位也”,即确定“乾位”在甘泉,因此兴起“泰畤”祭祀太一,意义非常巨大,后文有论。《东皇太一》首句“吉日兮辰良,穆将愉兮上皇”,据睡虎地《日书》 甲101正贰:“毋以子卜筮,害于上皇。”注谓“上皇”为“东皇太一”[13](P.197)。“太一”在战国时期的楚国就已以“战神”以及至尊神的面目出现了,郭店简《太一生水》中太一成为至尊神以及万物的本原。但笔者翻阅出土秦简文字编如王辉主编《秦文字编》等却未发现“太一”字样,说明其主要源于楚文化。汝阴侯夏侯灶占盘背面标记“七年辛酉,日中,冬至”,汉文帝七年(前173)十一月十七日冬至日正为辛酉日。占盘图文本身相当朴素,没有出现类似“太一游宫”等观念的痕迹。因此,本文认为,《灵枢经》是用当时流行的太一观念对占盘图文进行解说的,称为“太一九宫占盘”,提出了三个重要概念:

一是“太一游宫”的观念,确定“招摇中央”为“中宫”,将八卦与其他八宫(新洛、叶[汁]蛰等)、节令、方位相对应的观念,这在《易纬》中的《乾凿度》《乾坤凿度》中发展为以八卦与方位、节令相对应,而“新洛”等“九宫”名称被省略了;

二是“乾位”在西北,在《乾凿度》《乾坤凿度》中发展为“乾为天门”,为众神所出入之象;在汉武帝时期经诸儒方士论证,乾位在长安西北三百里甘泉之地,将其美化为宗教圣地,兴起“泰畤”祭祀太一大神;

三是季节时令的变迁不是自然的律动,而是至上神太一的“游宫”;但值得注意的是,“五方上帝”如东方太皞、南方祝融、西方少昊、北方颛顼以及中央黄帝,在占盘中还未拥有其“方帝”之位,五方上帝位置的确定,对解决“东皇太一”神名之来源具有重大意义。

这些观念在《乾凿度》《乾坤凿度》中都有发展,尤其是“乾为天门”的观念成为武帝时期国家祭祀观念的核心,对《九歌》乐舞的创制具有重大影响。下文详论。

二、“乾为天门”与甘泉泰畤之兴起

《灵枢经》解释汝阴侯占盘,提出当招摇指向西北乾位,处于“新洛”宫时,正值立冬。《乾凿度》《乾坤凿度》指出乾位是京师长安西北“亥”位,是颛顼历岁首十月之位,更是太一大神出入的“天门”之位。《乾坤凿度》云:“乾为天门,圣人画乾为天门,万灵朝会众生成,其势高远。……《万形经》曰:天门辟(辟)元气,《易》始于乾也。”[18](P.78)在古代宗教观念中,祭祀上天神灵以及地祇,必先确定神灵出入的“天门”或“地户”所在,否则对神灵的献祭(包括食物、礼物以及乐舞献祭)安所置放?《乾坤凿度》点明“乾位”就是“天门”,为神所出入。《乾凿度》又提出“乾位在亥”的思想:“君道倡始,臣道终正,是以乾位在亥,坤位在未,所以明阴阳之职,定君臣之位也。”

图6 孟喜“六日七分图”

乾位、亥位均在西北,而“戌亥之间”就是“天门”所在,见孟喜《六日七分图》[19](《易汉学》,P.519)。《诗纬·泛历枢》云:“神在天门,出入候听。”宋均注:“神,阳气,君象也。天门,戌亥之间,神所据者。”[20](P.244)除地理方位外,在颛顼历中,乾位还是每年的岁首,《乾凿度》云:“乾者,天也,终而为万物始。北方,万物所始也,故乾位在于十月。”[20](P.32)“十月”即亥月,《史记·律书》:“十月也,律中应钟。应钟者,阳气之应,不用事也。其于十二子曰亥。”[12](P.1484)学术界对《易纬》中《乾凿度》《乾坤凿度》的时代存在很大疑惑,甚至认为是伪书。笔者下文征引史料证明两篇“凿度”的观念出自西汉,与颛顼历密切相关。

《易纬》产生的时代很早,陈槃云:“然当秦汉之间,谶纬始书,纬所以配经,以有《易经》,爰是遂有《易纬》。是《易纬》者,厥初之名。”[21](P.526)《史记·秦始皇本纪》记载秦始皇焚书,《易》在不焚之列,儒家五经在秦汉之际独《易》学昌盛。《汉书·儒林传》:“及秦禁学,《易》为筮卜之书,独不禁,故传授者不绝也。”[1](卷88)司马迁曾读过《易纬》之类的“易书”,《史记·大宛列传》记载:“初,天子发书易云:神马当从西北来。”裴骃《集解》引《汉书音义》曰:“发易书以卜。”[12](P.3848)可见“书易”当作“易书”,而“神马”句不见今传本《周易》经传,当即《易纬》之流。《史记·太史公自序》:“故《易》曰:失之毫厘,差以千里。”裴骃《集解》:“今《易》无此语,《易纬》有之。”[12](P.4003)《汉书·司马迁传》颜师古注:“今之《易经》及《彖》《象》《系辞》,并无此语,所称《易纬》者则有之焉,斯盖《易》家之别说者也。”[1](P.2717)裴骃、颜师古所谓《易纬》即《乾凿度》佚文,见任昉《齐竟陵文宣王行状》“听受一谬,差以千里”句下,李善注引《乾凿度》云:“正其本而万物理,失之毫厘,差之千里。”[22](P.912) 研究谶纬之学者多受张衡“图谶起于哀平”(《后汉书·张衡传》)之影响,但张衡此言主要就《河图》《洛书》即“图谶”立论,非指《易纬》。钟肇鹏《易纬研究》认为《乾凿度》中好些内容与孟喜、京房的《易》学相合[23](P.664)。孟喜为西汉武、昭、宣时人,《汉书·儒林传》载孟喜自称“得《易》家候阴阳灾变书”[1](卷88),本文所引《卦气六日七分图》就来自孟喜所传《易纬》。京房为元、成时人,可见焦赣、京房时已经有纬书。《汉书·李寻传》记李寻之语“五经六纬,尊术显士”,可见汉成帝时纬书已经结集。从以上论断可知,《乾凿度》早在西汉初年就已出现。

但《乾坤凿度》不见于北宋以前的历代书目,充满争议。《易纬》篇目最早见于《后汉书·方术传》之《樊英传》“又善风角、星算、河洛、七纬、推步、灾异”下,李贤注“七纬”之《易纬》云:“《稽览图》《乾凿度》《坤灵图》《通卦验》《是类谋》《辨终备》也。”[14](P.2721)与现存《易纬》八种除去《乾坤凿度》《乾元序制纪》外,篇目全同。《隋书·经籍志》《旧唐书·经籍上》《新唐书·艺文志》《宋史·艺文一》均未提《乾坤凿度》之名。晁公武《郡斋读书志》记“《坤凿度》二卷”:“右题曰包羲氏先文,轩辕氏演,古籀文,苍颉修,按《隋》《唐志》及《崇文总目》皆无之,至元佑《田氏书目》始载焉,当是国朝人依托为之。”[24](卷1,P.8)《宋史·艺文志》:“《荆州田氏书总目》,田镐编”,陈乐素《考证》:“《绍兴目》作《荆南田氏书目》,《读书后志》作《田氏书目》六卷。”[25](P.130)南宋陈振孙《直斋书录解题》“《乾坤凿度》二卷,一作《巛凿度》”[26](卷3,P.79)题解与《郡斋》相同。《四库提要》则以《乾坤凿度》为真,“今《永乐大典》所载《易纬》具存,多宋以后诸儒所未见,而此书实为其一”[27](P.46)。任蜜林《〈易纬〉的源流与形成》举三证认为“宋人伪作说”根据不足[28](P.43),如《说文·易部》“秘书说:日月为易,象阴阳也”仅见于《乾坤凿度》;孔颖达《周易正义》“水土二行,兼信与知也”[29](卷1,P.26),见于《乾坤凿度》;郑玄注《乾凿度》云:“震主施生,卯为日出,象人道之阳也。兑主入悦,酉为月门,象人道之柔也。夫人者,通之也,德之经也。故曰道德立者也。”[18](P.20)来源于《乾坤凿度》卷上“四门”即“立乾坤巽艮四门”以及“四正”即“坎离震兑四正”思想。据此可见《乾坤凿度》中的内容已为汉唐学者所引用,其为宋代田镐辑佚而成。但“乾坤凿度”或“坤凿度”的名称是讲不通的,乾为天,坤为地,天圆地方,测天可用圆周度数,测地当用里距,安能用“凿度”?这是在不了解“凿度”真义的情况下,给自己辑佚书的托古命名。

《乾坤凿度》书成虽晚,但其思想与《乾凿度》一样与秦汉时期颛顼历有很深的渊源。如此书屡称“元皇”,其“太古文目”包括诸如:“先《元皇介》而后有《垂黄策》,而后有《万形经》,而后有《乾文纬》,而后有《乾凿度》”[18](P.72)等著作,“元皇”之“元”与“玄”古音相近通假,见《古字通假会典·真部第四》[30](P.75)。“玄皇”即黑帝,为汉高祖入关后为秦民所立。《史记·秦始皇本纪》:

始皇推终始五德之传,以为周得火德,秦代周德,从所不胜。方今水德之始,改年始,朝贺皆自十月朔。衣服旄旌节旗皆上黑。

《灵枢经》对占盘的解说中,有“太一”而没有“五帝”,而在汉武帝时代的宗教观念中,“五方上帝”已经降为“太一之佐”,同样也反映在祭祀礼仪的等级上。武帝时期的太一祭坛分置长安东南郊及甘泉泰畤两处。《汉书·郊祀志》记方士缪忌之说:“天神贵者泰一,泰一佐曰五帝。古者天子以春秋祭泰一东南郊,日一太牢,七日,为坛开八通之鬼道。”[1](P.1218)汉武帝接受缪忌之说,先在长安东南郊立泰一之祠,但未创立乐舞。引文“五帝”即“五方上帝”,据《礼记·月令》及《吕览》“十二纪”记载,即春季主神为东帝太皞与神灵句芒;夏季主神为南帝炎帝及其神祝融;秋季主神为西帝少昊及其神蓐收;冬季主神为北帝颛顼及其神玄冥;中央之帝为黄帝及其神后土。“五方上帝”在《灵枢经》尚未提到,到武帝时代都成了国家至尊神“太一”的“配神”。后来武帝接受齐国方士少翁建议,“又作甘泉宫,中为台室,画天、地、太一诸鬼神,而置祭具以致天神”,少翁虽因其方不验而被杀,但方士们如寿宫神君、栾大、公孙卿等摇唇鼓舌,将所谓黄帝“万灵明廷”及黄帝仙去传说与甘泉之地联系起来,把甘泉宫神化成了巫教圣地,在此兴建“泰畤”“紫坛”为代表的宗教性建筑。甘泉宫去长安西北三百里,为《乾凿度》所谓“乾位”所在。据陕西淳化县博物馆姚生民《汉甘泉宫遗址调查》介绍,甘泉宫在淳化县东铁王公社,主体建筑周围有大大小小建筑台基五十余座,甘泉山顶有泉水(今名罗家山泉),早在秦二世时就已建造云阳宫(一名林光宫),武帝在此扩建而成甘泉宫,有高光宫、长定宫、竹宫、通天台等建筑(《人文杂志》1980年第1期)。武帝在甘泉宫“置寿宫神君”,“寿宫神君最贵者太一,其佐曰大禁,司命之属,皆从之”,“寿宫”“司命”在《九歌》中都有体现。《史记·封禅书》:“上遂郊雍,至陇西,西登崆峒,幸甘泉。令祠官宽舒等具太一祠坛,祠坛放薄忌太一坛,坛三垓,五帝坛环居其下,各如其方。”[14](卷28,P.1404)甘泉泰畤的太一坛与五帝坛的空间陈设也体现了“泰一之佐曰五帝”的宗教等级。《汉书·武帝纪》记载:

(元鼎五年,前112)十一月辛巳朔旦,冬至。立泰畤于甘泉。天子亲郊见,朝日夕月。

师古注:“祠太一也。”[1](P.185)元鼎时期仍旧通行颛顼历,朱桂昌《颛顼日历表》与《汉书》记载时日完全符合。都城长安太一祭祀初始阶段具有国家宗教与原始巫教杂糅的色彩,基本上为“食物献祭”及“礼物献祭”[34](P.173),如一狸牛、俎豆牢具以及珪币之类,尚未采用符合国家祭祀礼仪的乐舞献祭。但甘泉泰畤则创作了大型乐舞,《史记·封禅书》记载元鼎六年(前111)“上有嬖臣李延年,以好音见”,“于是塞南越,祷祠太一、后土,始用乐舞”[14](P.1677)。《汉书·郊祀志》:“于是塞南越,祷祠泰一、后土,始用乐舞。益召歌儿,作二十五弦及空侯瑟自此起。”[1](P.1232)《郊祀歌八·天地》创作于元鼎六年,从诗句“合好效欢虞太一”“《九歌》毕奏斐然殊”“造兹新音永久长”来分析,“始用乐舞”当即《九歌》组舞,说明《九歌》也创作于这一年。《郊祀歌八·天地》为献祭太一之诗,自然将《九歌》乐舞的创制作为莫大的功绩写在郊祀歌辞中。这在《汉书·礼乐志》中有进一步说明:

至武帝定郊祀之礼,祠太一于甘泉,就乾位也;祭后土于汾阴,泽中方丘也。乃立乐府,采诗夜诵,有赵、代、秦、楚之讴。以李延年为协律都尉,多举司马相如等数十人造为诗赋。略论律吕,以合八音之调,作十九章之歌。以正月上辛用事甘泉圜丘,使童男女七十人俱歌,昏祠至明。[1](P.1045)

据此可知,“武帝定郊祀之礼”即郊祀至尊神太一,乾位确定在京师西北“亥位”的甘泉泰畤,为大神出入之“天门”。《九歌·大司命》“广开兮天门,纷吾乘兮玄云”,此诗设想大司命从天门乘玄云下凡的情景,《史记·封禅书》提及“司命、太禁之属”皆为泰一随从。“多举司马相如等数十人造为诗赋”,相如之死在元狩五年(前118),其后《郊祀歌十九章》的大部分作品就与相如没关系了。这段记载为乐府创制的重要资料,有两点需要注意:

一是将《楚辞·九歌》与《郊祀歌十九章》混融在一起概括的,武帝“定郊祀之礼,祠太一于甘泉,就乾位也”,《九歌》乐舞创作于《郊祀歌八·天地》(元鼎六年,前111)之前,因此“就乾位”同样适用于《九歌》。体现了颛顼历与《易纬》的深刻影响,是解释《九歌》创作时地的关键。

二是《郊祀歌十九章》创作时地与《礼乐志》记载有出入。据萧涤非研究,从《朝陇首》(元狩元年,前122)到《象载瑜》(太始三年,前94)时间跨度经过28年之久[35](P.43),包括雍郊五畤(陕西凤翔)、甘泉泰畤(陕西淳化)、汾阴后土(山西荣和)、泰山明堂(山东泰安)等祭地的乐歌以及一些杂祀仪式上的祥瑞歌,其中用于“甘泉圜丘”的祭天歌词只有《练时日》《惟泰元》《天地》《赤蛟》等四首。

由此可知,“武帝定郊祀之礼,祠太一于甘泉,就乾位”之“乾位”是确定《九歌》创作时地的一个标准,应该作于元鼎五、六年之间,这时仍通行以十月为岁首的颛顼历;同时“就乾位”也点明位于国都长安西北方的甘泉泰畤是至尊神太一出入之“天门”,自然也是举行《九歌》郊祀乐舞以“虞(娱)太一”的地方。那么这位太一大神的“天宫”又在哪里,在甘泉泰畤是否有相应建筑来对应?以及“太一”是怎样游宫的?下面要论证这个问题。

三、泰畤紫坛与太一游宫

《郊祀歌八·天地》是解读《九歌》的钥匙,其首句云:“天地并况,惟予有慕,爰熙紫坛,思求厥路。恭承禋祀,缊豫为纷。黼绣周张,承神至尊。”[1](P.1058) “惟予有慕”之“予”当指汉武帝。诗意为皇帝羡慕天地之普施贶赐之德,兴建甘泉泰畤的紫坛,思谋通神之路。在紫坛之上铺设各种颜色交织的黼黻地毯,在其上表演降神之舞,“承神至尊”即迎请至尊神太一登临,可见“紫坛”是甘泉泰畤整体建筑的中心部分,《汉书·郊祀志》记载汉成帝时匡衡上书,提到甘泉紫坛之装饰、陈设以及女乐,云:“甘泉泰畤紫坛,八觚宣通象八方。五帝坛周环其下,又有群神之坛”[1](P.1256)。《后汉书·刘盆子传》:“有故祠甘泉乐人,尚共击鼓歌舞,衣服鲜明,见盆子叩头言饥。”李贤注:“甘泉宫有祭祠之所。乐人谓掌祭天之乐者也。”[14](P.482)可见在汉武帝时盛极一时的甘泉紫坛,几十年后经过昭、宣、元、成直到西汉末期只剩下一些文物仍旧陈列着,早已不复往日之盛,但紫坛女乐一直存留着。紫坛也是《九歌》这一降神乐舞汇演的剧场,《湘夫人》:“荪壁兮紫坛,匊(播)芳椒兮成堂。桂栋兮兰橑,辛夷楣兮药房。”王逸《章句》:“以荪草饰室壁,累紫贝为室坛。”《河伯》“鱼鳞屋兮龙堂,紫贝阙兮朱宫”,王逸注:“紫贝作阙,朱丹其宫。”诗句喻指河伯居处,但与甘泉紫坛布景相一致。《九歌》中“堂”“坛”意思相同,《东皇太一》有堂上之乐与堂下之乐,“扬枹兮拊鼓,疏缓节兮安歌”为堂下之乐,“陈竽瑟兮浩倡,灵偃蹇兮姣服,芳菲菲兮满堂”则是堂上之乐舞,“堂”即紫坛。

“紫坛”主要是取象于天上的紫宫或紫微垣。《淮南子·天文训》:“太微者,太一之庭也。紫宫者,太一之居也。”俞樾引《太平御览》中《天官星占》曰:“紫宫,太一坐也。太微之宫,天子之庭,五帝之坐也”,认为“太微者太一之庭”之“太一”当为“天子”之误。《天文训》又云:“太微者,主朱雀。紫宫执斗而左旋,日行一度而周于天。” [16](P.111)《史记·天官书》:“中宫天极星,其一明者,太一常居也。旁三星三公,或曰子属。后句四星,末大星正妃,余三星后宫之属也。环之匡卫十二星,藩臣。皆曰紫宫。”[12](P.1539)可见“太一常居”的“天极星”即北极星与北斗七星及周边十二星构成的“紫宫”,成了太一大神的紫禁城,而甘泉紫坛是天空“紫宫”的现实范本。在《灵枢经》对汝阴侯占盘的解说中,称为“招摇中央”的“中宫”而不是“紫宫”。在甘泉泰畤还有“寿宫”,《九歌·云中君》描写扮演“云中君”的女巫寿宫降神,首句云“浴兰汤兮沐芳,华采衣兮若英。灵连蜷兮既留,烂昭昭兮未央”,朱熹《集注》:“言使灵巫先浴兰汤,沐香芷,衣采衣,如草木之英,以自洁清也。灵,神所降也。楚人名巫为灵子,若曰神之子也。”[36](P.41)下文云“蹇将憺兮寿宫”,王逸注:“憺,安也。寿宫,供神之处也。”[37](P.58)“寿宫”命名与“寿宫神君”有关,《史记·封禅书》:“于是病愈,遂起,幸甘泉,病良已。大赦,置寿宫神君。寿宫神君最贵者太一,其佐曰大禁、司命之属,皆从之。”史家论赞云:“余从巡祭天地诸神名山川而封禅焉,入寿宫侍祠神语,究观方士祠官之意。”[12](卷28,P.1404)甘泉寿宫为司马迁亲临,真实性不容怀疑。

在《灵枢经》对汝阴侯占盘的解说中,将乾、坎等八卦与天区八方、季节时令结合起来,时节迁变归因于著名的“太一游宫”之说,这一思想《乾凿度》中也有重要发展:

天地(一本无“地”)有春秋冬夏之节,故生(一本作“主”)四时(5)《文选·寡妇赋》“曜灵驿而遄迈兮,四节运而推移”下李善注引《易乾凿度》“孔子曰:天有春秋冬夏之节,故主四时”,见《日本足利学校藏宋刊明州本六臣注〈文选〉》,图版第988,第247页。。四时各有阴阳刚柔之分,故生八卦。八卦成列,天地之道立,雷风水火山泽之象定矣。其布散用事也,震生物于东方,位在二月。巽散之于东南,位在四月。离长之于南方,位在五月。坤养之于西南方,位在六月。兑收之于西方,位在八月。乾制(注云:按古经,制作剥)之于西北方,位在十月。……八卦之气终,则四正四维之分明,生长收藏之道备;阴阳之体定,神明之德通,而万物各以其类成矣。[18](P.8)

这一八卦方位与《灵枢经》“合八风虚实邪正”图一致。《乾凿度》所谓“四正”即上面《后天卦位图》指震-东、离-南、兑-西、坎-北卦位;“四维”即乾-西北、艮-东北、巽-东南、坤-西南。所谓“乾制(或作剥)之于西北方,位在十月”之“西北方”即前引《乾坤凿度》所谓“乾为天门”,“位在十月”即以“十月为岁首”,表明此时仍沿袭秦始皇二十六年(前221)颁行的颛顼历,与《灵枢经》“合八风虚实邪正图”中的八卦方位相一致。“震生物于东方,位在二月”,其方帝为东皇太皞,春季之时居于震位。《汉书·魏相传》记宣帝丞相魏相明于《易阴阳》及《明堂月令》,上书云:

东方之神太昊,乘震执规司春;南方之神炎帝,乘离执衡司夏;西方之神少昊,乘兑执矩司秋;北方之神颛顼,乘坎执权司冬;中央之神黄帝,乘坤艮执绳司下土。兹五帝所司,各有时也。[1](P.3139)

据引文可知所谓“东方之神”“南方之神”云云即“五帝”。晋皇甫谧《帝王世纪》:“大皞帝庖牺氏,风姓也。母曰华胥,遂人之世,有大人之迹,出于雷泽之中,华胥履之,生庖牺于成纪,蛇身人首,有圣德,为百王先。帝出于震,未有所因,故位在东主春,象日之明,是以称大皞,一号黄熊氏。”[38](P.3)“大皞”即“太皞”,可见传说中太皞帝“出于震”而为东皇。至于太一是怎么由居处“紫宫”来到“东皇”地界的,《乾凿度》“太一取其数,以行九宫,四正四维,皆合于十五”句下,郑玄注云:“太一下行八卦之宫,每四乃还于中央。中央者,北神(《易纬略义》云:“神”当为“辰”)之所居,故因谓之九宫。”(6)见赵在翰辑《七纬》,钟肇鹏、萧文郁点校,北京:中华书局,2012年,第45、60页。这个天区中的八卦位置类似今天钟表盘上的刻度,“太一游宫”时所乘坐的北斗“帝车”类似于表针,“表针”的起点就是“乾位”,《史记·天官书》:“斗为帝车,运于中央,临制四乡。分阴阳,建四时,均五行,移节度,定诸纪,皆系于斗。”《索隐》引宋均曰:“言是大帝乘车巡狩,故无所不纪也。”[12](P.1542)“斗为帝车”与“太一游宫”具有连带关系,可以说是汉武帝时期典型的宗教思想。“太一”在八卦之宫构成的天穹表面,每经行四卦方位便回到中央“北辰”中的“紫宫”来休息一下,与天子巡狩如出一辙。其经行四卦顺序也应与《灵枢经》相一致,即乾(立冬)-坎(冬至)-艮(立春)-震(春分),巽(立夏)-离(夏至)-坤(立秋)-兑(秋分),与颛顼历立冬到立秋的自然节候一致, “东皇太一”之得名与此直接相关。

四、东皇太一即太皞与太一的合称

“东皇太一”的神格是《九歌》研究的关键。《文选》卷三十二《骚上》选录《东皇太一》,于“吉日兮辰良,穆将愉兮上皇”句下,吕向注云:“太一,天之尊神,祠在楚东,以配东帝,故云东皇。”[22](P.508)朱熹《集注》采其说。金开诚等《屈原集校注》认为“说虽可通,但并无根据”,然对“太一为何冠以东皇,其故不可确考”[39](P.187)。“东皇太一”包含“东皇”“太一”两神,结合《灵枢经》对汝阴侯占盘的解说以及《乾凿度》《乾坤凿度》的宗教认识,是可以考证出来的。

太一崇拜起源于战国,至西汉时代已具有多重意义:首先,道家用太一概念来解释宇宙与生命的起源,郭店楚墓竹简《太一生水》:“太一生水,水反辅太一,是以成天。天反辅太一,是以成地。天地□□□也,是以成神明。”[40](卷19,P.13) 太一具有宇宙生成论的终极意义;其次,“太一”被巫师方士尊奉为至尊神,宋玉《高唐赋》:“有方之士,羡门、高蹊、上成、郁林、公乐、聚谷,进纯牺,祷璇室,醮诸神,礼太一。”[41](P.349)在汉武帝时期为亳人缪忌奏献“祠太一方”,武帝采用后改造成为国家宗教的主神;再次,太一被奉为战神,《史记·封禅书》:“其秋,为伐南越,告祷太一,以牡荆画幡日月北斗登龙,以象太一三星,为太一锋,命曰灵旗。为兵祷,则太史奉以指所伐国。”泷川资言《考证》“太一三星”之“太”作“天”[42](卷28,P.1969)。《汉郊祀歌七·惟泰元》创作于汉武帝元鼎六年(前111),记载讨伐南越事,诗云“招摇灵旗,九夷宾将”,自战国直到汉代,“太一”就是“兵祷”对象;第四,方士奉行的“天神最贵者太一”与哲学上具有终极意义的概念“太一”在汉初结合,而演变成总理阴阳五行的至尊神,在武帝时期得以确立。钱宝琮《太一考》认为“汉初尊为上帝的五帝,到武帝晚年竟降为太一之佐”,这一现象反映了“阴阳家占了上风,五行家只能退步了”(《燕京学报》1932年第12期),这一说法基本上反映了当时的思想状况。

《九歌》是为了“虞太一”即娱乐至尊神太一而在甘泉紫坛表演的乐舞。《礼记·月令》:“孟春之月,日在营室,昏,参中。旦,尾中。其日甲乙,其帝大皞,其神句芒。”又云“是月也,以立春”,孔疏:“立春为正月之节。”[43](卷14,P.2935)《淮南子·天文训》:“东方木也,其帝太皞,其佐句芒,执规而治春。”[44](卷3,P.37)帝皇同谓,东方之帝太皞自然可以称为“东皇”,为“五方上帝”之一,在文献中亦有相应佐证,《离骚》:“麾蛟龙使梁津兮,诏西皇使涉余”,王逸注:“西皇,帝少皞也。”[37](P.45)《远游》“遇蓐收乎西皇”,王逸注:“西方庚辛,其帝少皓,其神蓐收。西皇即少昊也。”[37](P.170)皓、昊、皞上古音近相通。《礼记·月令》记载西方主秋之神“其帝少昊,其神蓐收”,“蓐收”即“西皇”少昊之属神。参照《离骚》《远游》“西皇”句例,自然能够推断“东皇”就是东方之帝太皞。前引魏相列举“五帝”之名,云“东方之神太昊,乘震执规司春”,则“东皇”为太皞又何疑哉?当至尊神太一坐着北斗这一“帝车”,“游宫”到东方震位,即孟春之时,“东皇”即东方之帝太皞就做了太一的“配神”,而合称为“东皇太一”,这一名称既体现了《史记·封禅书》《汉书·郊祀志》缪忌所谓“天神贵者太一,太一佐曰五帝”的观念,同时也证明《九歌》组舞是在甘泉泰畤“虞太一”而举行的祈春盛典。

五、结论

综上所述,本文通过汉文帝时汝阴侯夏侯灶占盘,发现“太一游宫”的理论最初是由《灵枢经·九宫八风》在解说占盘图文时提出来的。人们通过观测北斗以及二十八宿的视运动制定历法,颛顼历一年为365.25天,与《简明不列颠百科全书》记载地球公转日相同[45](P.583)。受当时天文知识的局限,人们不可能对地球自转公转的原理得出科学结论,因此将时令变迁的根源归因于太一大神的“游宫”。汝阴侯占盘图文记载了新洛、汁蛰、仓果之类“九宫”,虽未出现“太一”字样,但不见得就没有“太一游宫”的观念。而在《乾凿度》《乾坤凿度》中却未提“新洛”等“九宫”,主要就太一游八卦之宫立说;亳人缪忌的“祠太一方”将战国秦汉以来“五帝”作为“太一之佐”,具有鲜明的时代气息。

颛顼历中“乾位”观念非常重要,是西北方位以及时间开始之地,更是太一等众神出入的“天门”所在。直到汉武帝时诸多方士将“乾位”确定在国都长安西北甘泉之地,即《汉书·礼乐志》所谓“就乾位”,因此兴建“泰畤”等一系列宗教性建筑来祭祀太一。在汉代宗教想象中,至尊神太一居住在天上的“紫宫”里面,因此在甘泉泰畤建造“紫坛”以对应天上的“紫宫”或“紫微垣”。祭祀制度和宗教想象深受《乾凿度》《乾坤凿度》的影响,在阴阳五行观念构成的时空混一的宇宙观中,太皞是东方、春季之帝,东帝即“东皇”,“东皇太一”体现了五方上帝为太一之佐的祭祀等级。当至尊神太一乘坐北斗这一“帝车”来到东方震位,时间为孟春之日。《汉书·武帝纪》载元鼎五年(前112)诏“望见泰一,修天文”,臣瓒曰:“此年初祭太畤于甘泉,此祭天于文也。祭天则天文从,故曰修天文也。”[1](P.186)“”即坛。而《郊祀歌八·天地》创作于元鼎六年(前111),从“《九歌》毕奏”可知早在武帝初创之时就沿用了相传夏启时代的“九歌”之名,并在甘泉太一紫坛全部上演。因此本文推论,《楚辞·九歌》即《史记》《汉书》所称“乐舞”,创作于汉武帝元鼎五、六年之间,应用于甘泉泰畤娱乐太一的祈春典礼之上。

郊祀太一大典自然要由“天子”亲自主持。《东皇太一》首句“吉日兮辰良,穆将愉兮上皇”中的“上皇”即“东皇太一”,接着介绍仪式参加者君臣及仪式过程以及乐舞表演盛况,最后一句是“君欣欣兮乐康”,洪《补》“此章以东皇喻君”[37](P.57),朱熹云“君谓神也”[36](P.41),均不确。“君”就是主持仪式的人主,《国语·楚语》:“圣王正端冕,以其不违心,帅其群臣精物,以临监享祀。”[46](卷18,P.570)帝王在国家祭祀中一直充当着“主祭君”的角色,如米尔恰·伊利亚德所说,是“所有古代宗教中神话-仪式体系(myth and ritual system)的核心”[47](P.343),《九歌》体现了帝王祀天神、祭地祇、享人鬼的宗教内容,天子意志对大型乐舞《九歌》创作倾向具有决定作用,如追求长生的强烈生命意识(《大司命》《少司命》);开疆扩土的意识,如《云中君》中的“女巫神谕”:“览冀州兮有余,横四海兮焉穷”,使武帝野心得以满足;祭奠为国捐躯的勇士,《国殇》名义即为国而殇,祭奠战死者之殇魂的哀歌安排在国家典礼之中。这首诗没有时代背景以及交战地点等明确信息,既云“操吴戈兮被犀甲”,又有“带长剑兮挟秦弓”,“吴戈”与“秦弓”只是例举大一统国家吴、秦地区兵器之坚利而已,但持《九歌》屈原作者就难以解释“吴戈”“秦弓”与楚国之关系。

司马迁《史记·屈原贾生列传》云:“余读《离骚》《天问》《招魂》《哀郢》,悲其志。”[12](卷84,P.2503)除这四篇之外,司马迁隐约提到屈原流放汉北时创作《惜诵》《抽思》,并全文收录《怀沙》文本,却未提《九歌》之名,说明司马迁早就知道《九歌》究竟是怎么回事。《九歌》为甘泉泰畤郊祀太一乐章,属于皇家档案,藏在金匮石室之中,自然不为外人所知。后来西汉成帝河平三年(前26)刘向奉命整理皇家图书,发现了骚体《九歌》,并归之于《七略》所谓“屈原赋二十五篇”[48](P.155)之中。东汉安帝永初年间(114-120)校书郎王逸在刘向、刘歆《七略》“屈原赋二十五篇”基础上作《楚辞章句》,所谓“《九歌》者,屈原之所作也”云云,实际上是没有根据的题解。