南宁市大气气溶胶新粒子生成特征观测分析*

2021-06-25刘慧琳陈志明莫招育穆奕君黄炯丽杨俊超张达标李宏姣黄喜寿王丹媛

刘慧琳 陈志明 莫招育# 穆奕君 黄炯丽 杨俊超 张达标 李宏姣 李 昊 黄喜寿 王丹媛

(1.广西壮族自治区环境保护科学研究院,广西 南宁 530022; 2.广西西江流域生态环境与一体化发展协同创新中心,广西 南宁 530022)

气溶胶对空气质量、气候变化和公众健康有着重要影响,而新粒子生成是气溶胶的重要来源之一。新粒子生成可分为成核和增长两个阶段,成核是指通过气相—液相—固相转化过程形成热力学稳定的1 nm大小的分子簇,而增长则划分为分子簇通过成核蒸汽的冷凝、非均相成核等增长至3 nm的初始增长过程,以及通过碰并和蒸汽冷凝等增长为更大尺寸的后续增长过程[1]。目前报道的新粒子生成事件期间颗粒物粒径主要是3~25 nm[2-3]。新粒子生成与增长是大气中重要的气态向颗粒态的二次转化过程[4],新粒子生成产生的高浓度纳米颗粒物在高浓度气态污染物和强氧化性背景下,粒径可在几小时内快速增长至几十甚至上百纳米[5],是我国严重的二次颗粒物污染和霾的重要诱因。因此,研究新粒子生成增长机制成为大气科学的研究热点。

近年来,国内外对新粒子生成和增长进行了大量观测研究,包括大陆地区、沿海地区及边界层等[6-7]。我国开展较晚,胡敏研究团队最早于2004年在北京城市大气观测到新粒子生成[8],研究表明,存在“污染型”和“清洁型”两种不同气象因素和数谱特征的新粒子生成现象,大多数的新粒子观测研究也主要集中在十分洁净的大气环境中,在污染相对严重的城市大气中通过均相成核也可发生新粒子生成事件,但在城市地区新粒子生成的条件相对清洁地区要更复杂。后续在华北[9]、长三角[10]1469、珠三角[11]等城市群均观测到大气新粒子生成事件。

广西壮族自治区南宁市作为全国空气质量较好的省会城市,既具有洁净的大气环境,又有短时的污染过程,适合观测和研究新粒子生成现象,且在我国西南地区的相关研究甚少。在南宁市仅开展过颗粒物粒径谱分布特征及大气污染事件中颗粒物生成的影响因素研究,主要为一些案例分析[12],但对新粒子生成长期观测未作深入研究。本研究将常规的观测日分为新粒子和非新粒子生成日,区分新粒子生成和非生成时段进行比较,进一步研究新粒子生成季节、时段、规律等特征及环境影响因素等,旨在为新粒子生成和增长机制方面研究提供参考。

1 材料与方法

1.1 观测地点和时间

观测点位设置在广西壮族自治区环境保护科学研究院西南大气科学观测站(22°48′24.5″N,108°20′0.7″E)楼顶,距地面约30 m。该观测站周围主要为办公楼、居民楼、学校和街道,双向六车道,早晚交通高峰期车辆较拥堵,无明显工业源。根据广西季节分布特征,定义9—11月为秋季、12至次年2月为冬季、3—5月为春季、6—8月为夏季。观测时间为2018年9月至2019年5月,跨秋、冬、春季。

1.2 仪器和数据处理

主要仪器:自主搭建的颗粒物粒径分布测量仪,仪器硬件系统由纳米颗粒物扫描迁移率粒径分析仪(3776)和亚微米扫描电迁移率粒径分析仪(3772)组成,粒径测量范围分别为3~50、25~725 nm,方法原理见文献[13];颗粒物同步混合监测仪(5030i);β射线法颗粒物连续监测仪(FH62C14);O3分析仪(49i);SO2分析仪(43i);NO-NO2-NOx分析仪(42i);自动辐射气象站(CAMS620-HM)。

2018年夏季,纳米颗粒物扫描迁移率粒径分析仪出现主要部件故障,维修时间较长,因此未能在南宁市开展夏季监测。2019年夏季,仪器送至厂家进行标定和校准,仅观测到18 d数据,6、8月分别为8、10 d,其中新粒子生成日2 d,数据缺失较多,代表性不强,拟在今后开展延续性深入研究。扣除仪器维护与故障时段,颗粒物粒径分布测量仪有效观测天数为186 d,占总观测天数的68.1%。自动辐射气象站有效观测天数为237 d,占总观测天数的86.8%。颗粒物同步混合监测仪小时观测有效数据为6 026个,占总数据的92.0%。数据样本量基本满足研究需求。

1.3 新粒子生成事件的判定标准

经对比分析MASO等[14]在北欧森林连续8年的观测结果、WU等[15]4对北京2004年粒径谱数据分析结果、王红磊等[16]对南京市夏季新粒子生成事件判断标准,本研究设定新粒子生成的判定标准:颗粒物的数谱分布中有一个新的模态出现(3~25 nm);新的模态必须从核膜态粒径范围开始出现;新的模态在大气中存在一段时间(≥3 h);新的模态粒径呈现增长的趋势。根据这一判定标准,有效观测日186 d,符合判定标准的49 d定义为新粒子生成日,剩下的137 d为非新粒子生成日。新粒子生成日中,新粒子开始生成到生成结束的过程定义为新粒子生成时段,其他时段为非生成时段。

1.4 粒径增长率的计算

气溶胶粒子的粒径增长率(GR,nm/h)可体现新粒子增长的快慢程度,根据式(1)[17]计算。

GR=ΔDm/Δt

(1)

式中:ΔDm为粒径增加值,nm;Δt为新粒子增长过程所经历的时间,h。

2 结果与分析

2.1 新粒子生成日统计

对观测期间每日的颗粒物粒径分布图进行筛选,捕捉新粒子生成日,再对所选新粒子生成日数据进行详细的统计分析。粒径测量范围为3~725 nm,新粒子生成粒径段集中分布在3~25 nm。新粒子生成日颗粒物平均数浓度为98 700个/cm3。2018年秋季至2019年春季发生的新粒子生成事件主要集中在秋、春季,发生频率分别为39.9%和29.3%(见表1),且新粒子生成日颗粒物平均数浓度也较高。本研究与南京、西安和广东研究的新粒子发生频率季节分布特点相似(见表2),这可能与这些城市的气候特征、辐射强度和环境空气质量相似有关;而北京和上海的新粒子发生频率在冬季也较高,可能在冬季污染相对较重时段粒子通过均相成核也发生新粒子生成事件。

表1 观测期间新粒子生成日统计情况

表2 不同地区新粒子生成事件季节分布

对观测期间49次新粒子生成和增长过程进行统计,结果显示:新粒子生成过程时段主要集中在7:00—21:00,开始时间最早约7:00、最晚约16:00,结束时间最早约11:00、最晚约21:00;10:00—19:00发生频率较高,12:00—13:00为峰值,正午是一天中太阳辐射最强的时候,温度也较高,大气光化学反应及超细粒子前体物的均相成核反应开始发展,对新粒子生成和生长十分有利;新粒子增长持续时间为3~12 h,平均持续6.6 h。对比郝囝等[23]16在黄山开展的研究,总体上,黄山新粒子生成过程持续时间较长,平均持续8.8 h。黄山与南宁市新粒子生成时间的差别可能受太阳辐射等的影响,黄山的太阳辐射量在9:00增强,11:00—13:00维持在一个高值,辐射量峰值为800 W/m2左右,明显高于南宁市(500 W/m2左右),使新粒子生成维持时间较长。南宁市气溶胶粒径增长率为1.5~21.3 nm/h,平均10.3 nm/h。有研究表明,北京为8~12 nm/h[15]8,长三角地区为4.8~7 nm/h[10]1463,珠三角地区为2.2~19.8 nm/h[24],中国香港为1.5~8.4 nm/h[25],清洁地区粒径增长率较污染地区低。南宁市气溶胶粒径增长率与珠三角地区相近,环境空气质量与广州等地区也相近,增长率总体较北京低,较长三角地区和中国香港高,也印证了空气污染程度。

2.2 新粒子生成日大气污染物浓度分析

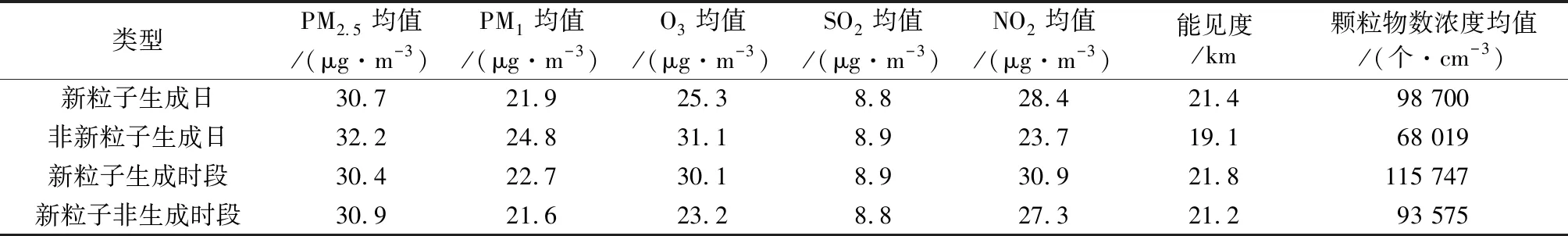

由于仪器原因,新粒子生成日大气污染物浓度分析仅采用2019年1—5月数据。新粒子与非新粒子生成日大气污染对比见表3。新粒子生成日PM2.5和PM1均值比非新粒子生成日低,其中PM1的P<0.001,有统计学差异,再次证明空气清洁易发生新粒子生成。能见度也印证了这个结果,新粒子生成日和新粒子生成时段能见度相对较高。新粒子生成日和生成时段颗粒物数浓度较高,说明超细粒子暴发性增长,数量增多,但质量浓度不一定增大。O3均值在新粒子生成时段较高,与新粒子非生成时段的P<0.001,说明新粒子生成与O3生成较同步。观测期间发生2 d O3污染,出现O3污染天均有新粒子生成现象,而O3污染天一般出现在高温、低湿、晴朗、太阳辐射强的天气,与新粒子生成所需的气象条件吻合。新粒子生成日和新粒子生成时段NO2均值均较高,与非生成日和非生成时段对比,P分别为0、0.006,可能与生成时段叠加交通早晚高峰有关。SO2均值差异不大,新粒子与非新粒子生成日、新粒子生成与非生成时段P分别为0.525、0.269,统计意义不大,具体需要通过日变化情况进行深入分析。

表3 新粒子与非新粒子生成日大气污染对比

新粒子与非新粒子生成日大气污染物小时浓度日变化对比见图1。新粒子生成日SO2在10:00达到峰值,10:00—12:00下降且低于非新粒子生成日,说明该时段SO2参与了化学转化,消耗量大于增加量。研究表明,SO2是气态硫酸光化学生成的重要前体物,气态硫酸又是新粒子生成事件的前体物,SO2高的时段利于新粒子生成,SO2的转化促使新粒子生成达到峰值。O3日变化情况可体现大气氧化性,新粒子与非新粒子生成日O3变化趋势一致,均在11:00左右开始升高,新粒子生成事件开始发生,至16:00达到峰值,随后大气氧化性降低,新粒子生成事件也随之减少。新粒子生成日PM2.5在11:00左右开始上升,至15:00高于非新粒子生成日,说明新粒子在11:00开始生成后,碰并长大不断转化为大粒子,对PM2.5起贡献作用。新粒子生成日NO2高于非新粒子生成日,新粒子生成日8:00—10:00及17:00以后,均明显高于非新粒子生成日,可能是叠加了早晚交通高峰。

注:小时数据以0:00为计时起点,图2同。图1 新粒子与非新粒子生成日大气污染物小时质量浓度日变化对比Fig.1 Diurnal variations of hourly-averaged air pollutants on new and non-new particle formation days

2.3 新粒子生成日气象条件分析

由表4可看出,相对非新粒子生成日,本研究新粒子生成日气温较高、辐射较强,风速较小、相对湿度较低、雨强较低。这说明,新粒子生成日主要出现在高温、低湿、高辐射的天气,与南京、黄山、上海基本一致。温度较高,相关大气化学反应速率也相对较大;湿度较低,不利于颗粒物的碰并和吸湿增长;降水对新粒子生成有一定的抑制作用;辐射较强,大气氧化性较强,生成了更多的二次气溶胶(如硫酸盐粒子),有利于新粒子生成。进一步对比新粒子生成和非生成时段发现,新粒子生成时段的气象条件特征为高温、低湿、无明显降雨、高辐射,但受风速影响不大。大部分研究表明,新粒子生成日风速大于非新粒子生成日[23]19,[27-28],风速加大有利于颗粒物消散、凝结汇降低,有助于新粒子生成及后续增长,而本研究风速影响的观测结果不同。由图2可见,新粒子生成日风速在11:00—13:00大于非新粒子生成日。此时风速加大,利于新粒子生成,该时段也是新粒子生成的峰值时段,有一定的促进,但总体影响不大。

图2 2019年新粒子与非新粒子生成日 小时风速日变化对比Fig.2 Diurnal variations of hourly-averaged wind speed on new and non-new particle formation days

表4 新粒子与非新粒子生成日气象条件

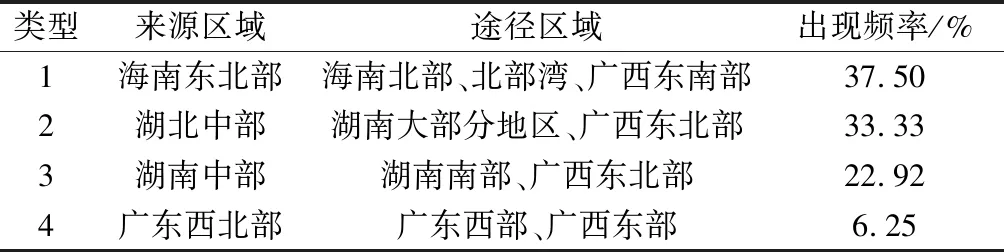

有研究认为,新粒子生成除受风速影响外,还受风向和气团的影响,来向气团较清洁或排放有大量生物气溶胶和挥发性有机物,都会为新粒子成核及增长提供重要的前体条件。研究期间,主导风向为东南偏东风,这也是南宁市的常年主导风向,由于风向数据为观测站局地数据,可能受周边建筑物的影响,因此研究结果对比差异不大。于是考虑气团分析。以南宁市(108.33°E,22.84°N)为目标城市,研究期间新粒子生成日为模拟时段,以每日6:00为后推起始时间,利用TrajStat模拟每日气流移动的72 h后向轨迹,模拟高度为500 m,聚类分析各轨迹,再根据每类气流轨迹所代表的典型空间类型,将模拟时段南宁市气流轨迹方向分为4类。由表5可见,新粒子生成日气团主要来自海南东北部,途径北部湾,出现频率37.5%,该气团较清洁,利于新粒子生成;其次是来自湖北和湖南中部,途径湖南和广西东北部,出现频率分别为33.33%和22.92%。

表5 2018年9月至2019年5月新粒子生成日 后向轨迹聚类分析

3 结 论

(1) 2018年8月至2019年5月,南宁市发生新粒子生成事件49 d,新粒子生成日颗粒物平均数浓度为98 700个/cm3。新粒子生成日主要集中在秋、春季,发生频率分别为39.9%和29.3%。

(2) 新粒子生成在10:00—19:00发生频率较高,12:00—13:00为峰值。新粒子生成粒径主要集中分布在3~25 nm,气溶胶粒径增长率为1.5~21.3 nm/h,平均为10.3 nm/h。

(3) 新粒子生成日PM2.5和PM1均值比非新粒子生成日低,说明空气清洁易发生新粒子生成。O3均值在新粒子生成时段较高。SO2均值差异不大。新粒子生成日和新粒子生成时段NO2均值均较高,可能与生成时段叠加交通早晚高峰有关。

(4) 新粒子生成日主要出现在高温、低湿、高辐射的天气。新粒子生成日受风速的影响不明显,新粒子生成日风速在11:00—13:00大于非新粒子生成日,风速加大,利于新粒子生成。新粒子生成日气团主要来自海南东北部、湖北中部和湖南中部,其中来自海南东北部的气团较清洁,利于新粒子生成。