刻帖所见怀素法书考论

2021-06-25赵彦辉

赵彦辉

怀素是唐代的草书大家,对后世有着深远影响,在唐代书家中关于他的研究相对成熟。近年来,海内外学界关于墨迹本《自叙帖》真伪的讨论,引起了很多学者的关注,(1)代表性的学者有:傅申、王裕民、李郁周、穆棣、启功、张紫石等。但关于怀素存世刻帖的研究则稍显不足,虽然以熊飞、朱关田等先生为代表的老一辈学者曾有一批论著谈及,(2)代表性的论著有:熊飞《怀素草书与唐代佛教》(香港教育出版社,2005);王元军《怀素评传》(三秦出版社,2000);何清谷编《怀素书法的研究与鉴赏》(陕西师范大学出版社,1995);朱关田《唐代书法考评》(浙江人民美术出版社,1992)等。但整体上学界对此的研究尚显薄弱。

随着近年印刷技术的提高,高清的墨迹本更易于读者揣摩原作的书写状态,但无论从古人学习书法的范本而言,还是从存世数量的角度而言,我们都不能忽视刻帖在书法史上的特殊价值。墨迹本固然可以直接传递书写的信息,但墨迹本的保存、复制均较困难,一般而言都深锁于皇宫大院之中,为帝王名流所赏玩,即使是帝王也未必将之作为临习的范本。而刻帖由于易于复制、保真度高等优点,自《淳化阁帖》以降,几乎所有名家墨迹都曾先后刻帖。直至近代珂罗版印刷发明之前,刻帖一直是古人临习书法的主要范本。笔者认为,对于墨迹和刻帖均存世的书迹而言,自然应以墨迹本为重,但在墨迹的数量不多,不足以支撑对某位书家全面研究的情况下,对刻帖应给予充分关注。

本文以刻帖中怀素存世的书法作品为核心进行考论,希望能补前人之未备,以此求教于方家。

一、刻帖所见怀素师法考

关于怀素的师法,学界讨论已多。从怀素的生平资料中可以找到以下三条线索:

第一,“金坛兵曹钱塘邬彤,授其笔法。”(陆羽《唐僧怀素传》),邬彤被公认是张旭的入室弟子,张旭则远接王献之。

第二,“近于洛下,偶逢颜尚书真卿,自云颇传长史笔法。闻斯法,若有所得也。”(怀素《藏真帖》),颜真卿也是张旭一脉的重要传人。

第三,徐浩,参见苏涣《怀素上人草书歌》,史载徐浩并不善草书,可能只是学习过一些理论。

另据怀素在《自叙帖》中的叙述,可知其在长安期间“遗篇绝简,往往遇之”,应该见过不少前代书迹。但怀素究竟学习过哪些前贤的作品,或是如何学习这些作品,我们不得而知。

从怀素与颜真卿交往的记录来看,怀素曾经用过“参悟法”学习书法,充分体现在“夏云奇峰”“折钗股”“屋漏痕”的那段讨论中。这段讨论与禅宗的“语录体”“参话头”颇为相似,可称为书法史上著名的“公案”。除此之外,我们还熟悉怀素蕉叶为纸、漆盘书穿的典故,还有邬彤赠以“右军《恶溪》、小王《骚》《劳》三帖”,让怀素“拟此书课”(3)引文和典故皆见于陆羽《唐僧怀素传》,收入陈思《书苑菁华》卷18,四库全书本。以下书不注版本者均系四库本。,表明怀素学习前贤主要使用的就是“临摹法”,且曾下过常人难及的苦功。

为探究怀素究竟临习过哪些经典书迹,一般采用的是风格类比法。但一方面这种方法无法量化分析,加之存世书迹真伪杂糅,很容易治丝而棼,这迫使我们从刻帖中找寻线索。

一般而言,刻帖的命名是以帖中前几个字来命名,且著录刻帖之人多为内行专家,所以怀素的某个传世字帖与前人的某字帖名称一致,则此帖系临摹前人所作的可能性较大。下文即用此方法,以梳理怀素的临习之作。

疑临张旭书,共计9种:

(1)怀素《酒船诗》(《宣和书谱·卷19》,下怀素刻帖未标出处者皆出此);张旭《酒船帖》(《宣和书谱·卷18》)。

(2)怀素《论书帖》(《清河书画舫·卷1》);张旭《论书帖》(清河书画舫·卷1)。

(3)怀素《玉壶帖》;张旭《玉壶帖》(《清河书画舫·卷1》)。

(4)怀素《颠书帖》;据《唐文拾遗》载张旭有此文。

(5)怀素《勤读帖》;据《清河书画舫·卷4》“张长史《野舍帖》绢本真墨……或云出自怀素临摹,即《勤读帖》耳。”

(6)怀素《千字文》;张旭《千文》(《宣和书谱·卷18》)。

(7)怀素《足下帖》;张旭《足下帖》(《淳化阁帖》)。

(8)怀素《雄逸帖》;熊飞疑为临张旭某残帖[1]70。

(9)怀素《肚痛帖》(《式古堂书画汇考·卷4》);张旭《肚痛帖》(《佩文斋书画谱·卷73》)。

疑临“二王”书,包括:

(1)怀素《种药帖》等3帖(《清河书画舫·卷1》)谓“怀素……,临右军《种药帖》《论书帖》《松声帖》”。

(2)怀素《临川帖》;王羲之《临川帖》(《宣和书谱·卷15》)。

(3)怀素《二谢帖》《二谢等帖》《奉二谢帖》;王羲之传世名帖有《二谢帖》。

(4)怀素《清和帖》;王羲之《清和帖》(《淳化阁帖》)。

(5)怀素《得书帖》;王羲之《得书帖》(《宣和书谱·卷15》)。

(6)“临王羲之《怀间帖》”;按:王羲之传世刻帖无此名。

(7)怀素《动静帖》;王献之有《动静帖》(《式古堂书画汇考·卷4》)。

上述类比中,我们不能排除有些帖名(如《足下帖》)可能是异帖同名,但在怀素存世的百余件作品中能找出20余件与张旭、王羲之重名的刻帖,笔者认为不可能皆为巧合。简而言之,怀素一定大量临习过前人,尤其是王羲之和张旭的书迹。

从数量上看,怀素对王羲之书法的临习甚至稍多于张旭,为何后人多只道怀素师法张旭,罕言二王?笔者以为,这与怀素的一些刻帖所表现的“卑王”思想有关。

这一点也常被后人提及:

“(怀素)此帖称‘王右军云,吾真书可比钟繇,而草故不减张芝,仆以为真不如钟,草不如张。’又尝见其一帖云‘汉时张芝言书为世所重,非老僧莫入其体’,则怀素自谓抗张芝而过右军矣。”[2]

“怀素似不许右军得名太过,谓汉家聚兵,楚无人也。其与阮籍言‘世无英雄,使竖子成名’气亦略等矣。……今其书自谓真出钟、草出张。”[3]

虽然怀素一再强调自己推钟迈张、胜过右军,但多被人视为疯语狂言,一哂而已。秦观就曾道出其中原委:“前世善书者,盖尝欲与右军抗衡矣,而每不为公论所许。怀素此言,其果然欤?”尽管怀素一再强调自己胜过右军,并耻言曾浸淫右军极深,但后世的鉴赏家仍有看出其“原形”者。如元人沈右在其《食鱼帖》墨迹本后跋曰:“怀素所以妙者,虽率意颠逸,千变万化,终不离魏晋法度故也。”[4]明赵崡跋《圣母帖》云:“此帖轻逸圆转,几贯王氏之垒而拔其赤帜矣。”[5]65董其昌亦云:“怀素书以《圣母帖》为最,乃全类右军,骨肉匀称。”(4)转引自《秘殿珠林·卷16》,文字系照乾隆内府藏品真迹迻录。可见前人之善鉴。

二、《自叙》行卷论

怀素传世最著名的墨迹即《自叙帖》,今存台北故宫博物院。宋人曾纡(5)《一统志》:“曾纡,字公卷,南丰人。有志节,建炎间,常力劝湖州郡将梁端起兵勤王,官至直宝文阁,知衢州”;另据《氏族大全》:“曾纡,工诗词,号空青先生,布第四子也。汪彦章志其墓云:公才高识明,悟及书史,为家贤子弟。以文章翰墨、风流藴藉为时名胜,以精明强力、见事风生为国能吏。”(俱转引自《吴兴备志·卷5》)曾跋曰:“藏真《自叙》世传有三:一在蜀中石扬休家,黄鲁直以鱼笺临数本者是也。一在冯当世家,后归上方。一在苏子美家,此本是也。”[6]上述三本苏子美本,即今墨迹本(或今本之祖本),石扬休本即今“蜀本自叙帖”之祖本,冯当世本已不存。也就是说,实际上在今天可刻帖中,我们还可以看到至少一种不同于今本墨迹的《自叙帖》存世,如何判断其间的关系,学界的观点并不一致。

今存世的两种不仅风格不同,且末行落款时间也不一致。墨迹本署“大历丁巳冬十月廿有八日”,蜀本作“大历丙辰秋八月六日沙门怀素”,即蜀本早墨迹本一年。熊飞先生推断《自叙帖》本是“遍谒当朝达官名流所写手本”[1]59,所以存世或有数本,笔者赞同这一说法。

依照唐时的习惯,年轻的士子或邀誉的名流是惯以自己的文学作品来推荐自己的,这种“自荐信”被称为“行卷”。按照程千帆先生的定义:“所谓行卷,就是应试的举子将自己的文学创作加以编辑,写成卷轴,在考试以前送呈当时在社会上、 政治上和文坛上有地位的人,请求他们向主司即主持考试的礼部侍郎推荐,从而增加自己及第的希望的一种手段。”[7]

实际上今天所见的很多著名诗文原本都是行卷作品,如杜牧《阿房宫赋》、朱庆馀《近试上张水部》、皮日休《文薮》皆是如此。当时名士如李白、杜甫、韩愈、白居易等皆投献过行卷,这些行卷作品在他们本人的诗文集和时人的笔记中都有记载。“平生不解藏人善,到处逢人说项斯”或许就是行卷发挥效果的例证。(6)据载:“项斯,始未为闻人,因以卷谒江西杨敬之。杨甚爱之,赠诗云:‘度见君诗尽好,及观标格过于诗。平生不解藏人善,到处逢人说项斯。’未几诗达长安,斯明年上第。”(《南部新书·卷1》)这里我们还需要补充的是,不一定只是举子可以投献行卷,一些希望得到别人赏识的名流同样可能向名公钜卿投献行卷邀誉。

仅就行卷本身而言,有三个特点值得注意:第一,由于行卷需作者亲自誊写多次,作者可能因对象的好恶而删改内容,即可能会出现不同行卷之间文字的不同;第二,因行卷不宜过长,且重点突出,作者可能会摘抄自己某一大部头著作的精华部分而成,或将自认为精彩的部分放在行卷的前半部分引起注意;第三,行卷文章固然重要,但行卷的书法也如同六朝手札,“尺牍书疏,千里面目”(7)《颜氏家训·杂艺》中引的江南俗谚。,我们推断传世唐人书法精品很多应该属此类作品。

关于行卷原件的具体面貌,在敦煌文书中还可以略见一二。如《乡贡进士谭象启》(S.4473ve)中提到:“逐英翘而观上国,携文赋以谒雄藩。果遇至公,获颁文解;巨人维挈,必赴搜扬。永承门馆之恩,长在荫庥之下。谨修启事,捧竭门馆。”[8]从这件作品的书法来看,行稀字疏,字迹娟秀,与一般敦煌文书不同,也可证实上述推断。

曾有学者撰文指出,张怀瓘的《书断》、孙过庭的《书谱》,实际上就是当时投献给名公巨卿的行卷。[9]目前学界关注的多是“行卷文学”,而从唐代重视书法的社会风气来看,笔者认为行卷的“书法”也是其组成的重要部分,今传世许多唐人书迹,如李白《上阳台帖》与怀素《自叙帖》《千字文》一样,也许都是展示书法的行卷作品。

三、《大草千字文》传刻考

怀素传世书迹,除《自叙帖》外以《千字文》为最著。据《宣和书谱》所载,绍兴内府藏有“千文帖四”。今传有两种,一般称《大草千字文》和《小草千字文》(墨迹本)。

《大草千字文》今仅有帖本存世。先见于南宋嘉定年间刻的《群玉堂帖》卷四,为怀素《千字文》(下称宋群玉堂本,本文所附图中的“宋本”即出自《中国法帖全集》)。该帖原石和足拓均久已不存,所幸卷四尚有美国安思远藏本,收入《中国法帖全集》。[10]按帖后夏时正跋文,这册拓本原为于谦之子于景瞻所藏,明天顺元年(1457)于谦获罪死,景瞻远戍。当时恰夏昶借临未还,遂留夏昶家,其后则归夏时正所有。从所钤藏印看,明代晚期此帖曾在收藏家项元汴手中,清代又辗转藏于张照、潘仕成、袁浦、李鸿裔等人之手。

明成化六年(1470),陕西布政使余子俊曾邀凤鸣人秦旺刻制一本(下称明陕本,本文所附图中的“明本”即出自日本国会图书馆藏本),后附宋克章草杜甫诗和一封信札,原石今存西安碑林,是后世影响最大的《大草千字文》。在宋克书前有余子俊跋,但并未提及此本的底本。跋曰:

“唐释怀素以草书鸣,及观《千文》果足以信。今传后而无愧先正李太白之所与也。间或毫厘有差,特一时铁笔未攻耳,其于笔法可少贬哉!兹用摹刻于石,期与学者共之。”(8)笔者据明拓原跋迻录。日本国会图书馆公布有高清明拓照片,系1934年根岸信辅捐赠给日本帝国图书馆(见:http:∥dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532532)。

明陕本因刻制不精,自古以来就饱受批评。如赵崡曾说:“书故横肆,以刻手不良,遂使素师婉转清逸之趣十失其五,所未亡者骨力耳。”[5]54孙鑛同样指出:“此帖最飞动有势,第运笔太速,于草法多失。……此书以神胜,佳处不在形似,最难摹刻。使唐人为之犹可,兹石乃摹刻于成化间,出陕西俗工手,安得佳?”[11]说明此本刻制粗劣,久为明人所公认。

关于明陕本与宋群玉堂本的关系,鉴于余子俊跋语中并未提供相关信息,学界意见并不一致。饶宗颐、熊飞认为,明陕本就是宋群玉堂本的翻刻本,(9)饶宗颐《宋拓韩刻群玉堂帖怀素千文》(《香港中文大学学报》1975年第3期,另刊香港《书谱》1977年2期,总第15期);熊飞说参《怀素草书与唐代佛教》第74页。何清谷倾向于认为二者并无关系,[12]王志斌则认为晚出的明陕本(其所据为“安乐堂本”)反而是早出的宋群玉堂本的“祖本”。(10)王志斌《唐怀素〈大草千字文〉拓本探微——兼谈怀素草书发展脉络》,收入《全国第二届碑帖学术研讨会论文集》(文物出版社,2012年版第193页)。此文作者未见明陕本拓本,所据本为翻印陕本,导致其结论不当。

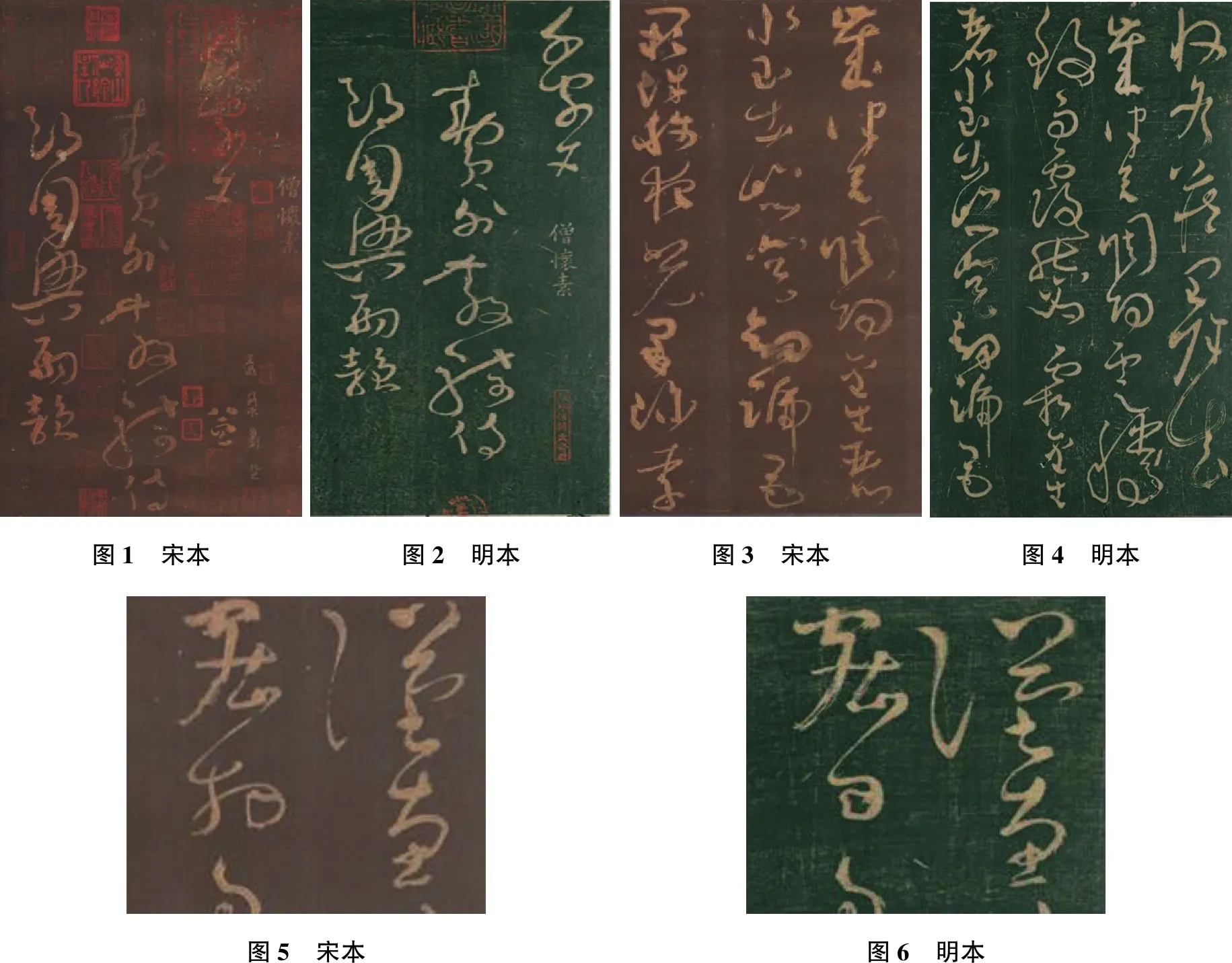

图1 宋本图2 明本图3 宋本图4 明本图5 宋本图6 明本

经过将二帖仔细比对,可以发现二者所有文字的笔势和位置均一致(见图1、图2),显然二者属于同一个版本系统。但具体是明刻本的底本更早,还是明刻本系翻刻宋本,抑或二者都是同一祖本的先后摹刻本,还另须考证。

一般而言,明陕本的质量应该低于宋本,即明陕本最有可能是宋本的翻刻本。但二者间又有一些显著不同,很难用简单的“翻刻”来解释。如果说个别飞白、个别行距疏密不均等差异还可以解释为刻工粗劣所致外,还有一个很难解释的不同,即从“文本”上看,明代的陕刻本较宋代的群玉堂本反而更优。这体现在两个方面,一是宋本有大量阙文,而明本不阙。如“云腾致雨”下,明本多“云腾致雨,露结为霜”八字(见图3、图4)。二是宋本有些错字而明本却正确,如明本“俊乂密勿”宋本误作“密物”(见图5、图6),“银烛”宋本误倒等。似乎晚出的明陕本要优于宋群玉堂本。王志斌先生即据此提出,宋本的底本是明本底本的“残本”,即明本较宋本更古。

仅从文本上作出如是判断,是否有充足的根据?

首先,记载中其他怀素《千字文》的文本情况。在上文笔者已经提到,怀素的《千字文》当时曾书写数本,作为行卷投献名公。明末的孙鑛就说:“素师《千文》今存世者尚多,想其在日所书固不少。”而草书书写过程中出现的笔误、漏句也在所难免。明文征明就曾手补一种怀素千字文墨迹:“内缺百四十一字,文徵仲太史手补之,亦仅虎贲之似耳。”(11)王世贞跋,收入《弇州四部稿·卷130》。而苏舜钦补写《自叙帖》、文征明补写《赤壁赋》更是众所周知。所以,仅从文本尚不足以判定明陕本的底本要优于宋群玉堂本。

其次,从版本比对上来看,显然明陕刻本所据底本属于群玉堂本系统,但绝不是这件群玉堂本,属于晚于此的群玉堂本的后期拓本(或据后期拓本翻刻的他本),从两处石花比对就可以得出这一结论。“列张”的“张”二者有不同(见图7、图8),群玉堂本尚未见有石花,明陕本已经将石花误以为是笔迹。这种讹误只能说明陕本的底本绝不是墨迹本,而是拓本,且晚于群玉堂本。“祸因恶积”的“因恶”二字旁(见图9、图10),在群玉堂本中隐约可见有石花存在,而在明陕本中这两处石花已经被认为是笔迹了,显示明陕本的底本无疑是比安思远藏群玉堂本晚拓的群玉堂本,或据晚拓本的翻刻本。

图7 宋本图8 明本图9 宋本图10 明本

虽然《群玉堂帖》自宋以后未见有足本流传,据林志钧考证“此帖明代有重刻本”,但标明未见。且直至民国时期“固始张效彬藏有《群玉堂》怀素《千文》(帖高营造尺八寸五分)”(12)林志钧《帖考》,转引自杏林《中国法帖史 上 》(山东美术出版社2009年,第99页)。一营造尺为32厘米,折算张效彬本高28厘米,今安思远藏本帖高28.8厘米,十分接近。,说明群玉堂本的《大草千字文》除上述安思远藏本外,肯定还有后拓本甚至明翻刻本流传于世,明陕本之底本即此类拓本。

综上,不仅怀素的草书,古代大量的书家除个别还有墨迹传世外,多数保存在历代刻帖或帖目中。本文通过将帖目中怀素草书与前人草书帖名的比对,发现怀素不仅师法张旭,还曾大量临习王羲之的名帖。但因为他宣称自己的书法水平高于王羲之,造成后人不太清楚其曾长期师法二王的事实。而刻帖中另一种蜀本《自叙帖》与传世墨迹本不同,学界有据此判断某本的真伪。笔者认为怀素生前书写过多本《自叙》作为“行卷”赠送名流显胄,不能据风格或文本的不同就遽下定论,甚至唐代的很多传世书迹都有类似的背景。《大草千字文》先刻入宋群玉堂帖,明成化六年(1470)曾由余子俊在陕西西安翻刻一本。宋本今仅存有美国安思远藏本一种,明本则今原石尚存西安碑林,但二者底本的关系学界说法不一。笔者通过将宋群玉堂帖初拓本与日本国会图书馆藏的陕翻明拓本比对后发现,明陕本的底本出自宋群玉堂本的晚拓本系统。即宋群玉堂本与明陕本均出自同一墨迹刻本(群玉堂帖),安思远藏本是初拓本,明陕本是据比安思远本晚拓的群玉堂本(或其翻刻本)翻刻而来。