基于熵权TOPSIS法的武汉市土地利用多功能性评价

2021-06-24柳梦琪曾忠平

柳梦琪, 曾忠平

(华中科技大学 公共管理学院, 湖北 武汉 430074)

土地是人类赖以生存的根本载体,土地科学有效利用是关系到人类可持续发展的历史大计。城镇化的高速发展,导致城市发展对土地需求过旺,土地的供给性稀缺成为当前经济社会可持续发展的重要掣肘。如何利用有限的土地为人类社会提供更多更优质的产品及服务,即对土地利用多功能性的充分挖掘,成为当前土地利用的研究热点。

多功能性研究起源于农业部门,20世纪90年代后期随着农业的变化成为一个重要课题,经济合作与发展组织(OECD)于2001年对农业土地多功能性进行了规范性的概念界定[1]。而后研究发现多功能性在非农业功能的土地利用中同样具备适配性,多功能农业概念逐渐发展成为一个更通用、更全面的多功能土地利用概念[2]。2004年,欧盟SENSOR项目首次明确了土地利用多功能的概念,提出了土地利用功能框架,用以评估政策对土地可持续性的影响[3]。自此,土地利用多功能性研究成为可持续利用研究的基础和内核,吸引了国内外学者的关注。国外学者对土地利用多功能性的研究经历了由农业领域[4-5]逐渐向景观生态领域[6-7]转变的过程,但研究落脚点依旧聚焦于其对可持续利用的影响评估上,如Xue等[8]采用参与性影响评估框架和家庭调查全面评估不同土地管理方案对土地利用功能和地方可持续发展的影响;Reidsma等[9]基于SENSOR的方法框架结合定量和定性方法以太湖流域作为典型地区以评估土地利用政策对发展中国家可持续发展的影响。国内相关研究起步较国外晚,目前尚处于研究早期,研究内容主要集中于区域时空分异及影响研究[10]、功能分类及评价指标体系研究[11]、绩效评价及障碍因子诊断[12],其中后者为当前研究重心。国内已有研究多从全国、省域、县域等尺度展开,研究区多集中于东部、北部地区,对中部关注较少,且对评价指标权重的确立多采用主观赋权法。

开展土地利用多功能性的研究是在掌握土地利用水平的基础上,对土地利用各功能间的协调性进行测度,并判别其障碍因素,为改善土地利用、促进区域经济社会生态的可持续发展提供科学依据,从而制定合理有效的政策措施。2005年既是“十五”规划的收官之年,又是“十一五”规划的部署之年,同时也是“中部崛起”战略的发力之年。自此,武汉市以“大武汉”建设进入新世纪快速发展的高速车道,意在通往“中部崛起”的先行道路,成为中部城市的引领力量。在谋求经济高速增长和城市发展转型的背景下,土地利用变化剧烈,并由此引发一系列的经济、社会和生态问题,该区域的土地利用多功能变化亟待关注。鉴于此,本文以中部城市——武汉市为例,从经济、社会、生态3个维度构建指标体系,采用客观赋权法熵权法及改进的TOPSIS模型作为评价模型对2005—2017年武汉市土地利用多功能性及其障碍度进行评价和分析,在掌握土地利用多功能性动态变化特征的基础上,探究其变化规律和制约因素,为未来武汉市土地多功能利用提供决策支持,为区域土地利用多功能性评价提供参考,同时也为中部其他地区的土地可持续利用提供借鉴。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

武汉市是湖北省省会,地处长江中下游平原,是长江与汉水的交汇处,地理位置为北纬29°58′—31°22′,东经113°41′—115°05′,是中部唯一的副省级市、特大城市,处于九省通衢的重要节点位置,是中部的交通和工业中心,也是全国重要的工业基地、科教基地和综合交通枢纽。下辖13个区,土地总面积8 569.15 km2,占湖北省总面积的4.6%。截至2019年,常住人口1 121.2万人,地区生产总值1.62×1012元,居中部城市第一,同时在本省内经济首位度和人口首位度稳居第一。在社会发展、经济腾飞的过程中,武汉市的土地利用变化剧烈,建设用地显著增加,耕地、草地、湿地等持续性减少,因而生态环境问题日益凸显,逐渐成为限制城市协调发展的重要因素。

1.2 数据来源

本文数据主要来源于《武汉统计年鉴(2006—2018年)》《武汉市国民经济和社会发展统计公报(2005—2017年)》;水资源数据来源于《武汉市水资源公报》与《湖北省水资源公报》;SO2浓度数据与部分废污水排放量数据来源于《武汉市环境质量状况公报》;水土流失数据来源于《武汉市水土保持公报》与《湖北省保持公报》。部分年份缺失的数据由相邻年份数据推算所得。

2 研究方法

2.1 土地利用多功能类型划分

土地利用多功能性指一个区域土地利用功能及其环境、经济和社会功能的状态和表现,是评价土地利用变化对其功能影响的重要概念和方法体系[13],保持土地利用的多功能性是制定土地多功能政策的目标。经济、社会、生态是构成土地利用的三大基本要素,同时也是土地利用多功能的集中体现,土地利用多功能性评价应综合考虑土地利用的经济、社会、生态效应,以是否能达到促进经济增长、社会和谐、生态可持续发展的要求为衡量指标。因而本文应用目标层、准则层、要素层框架,将土地利用多功能划分为经济、社会、生态三大功能。其中,经济功能即稳定农业生产、保障经济发展和保障城市交通的能力,包括农业生产、经济发展和交通保障功能;社会功能即提供社会保障、稳定就业、改善居住环境、建设休闲娱乐设施的能力,实现社会和谐发展和社会产品的有效供给,包括社会保障、就业、居住家园和文化休闲功能;生态功能即调节生态环境、为人类生产生活提供必需的环境条件和原材料的功能,包括资源供给、环境变化和环境维持功能。

2.2 指标体系构建

为了实现土地利用多功能性的有效评价,就必须构建全面、系统、科学的评价指标。本文以代表性、综合性、可行性、科学性为原则,此外,鉴于地区差异,增加以下原则: ①侧重反映功能产出的指标,如人均GDP、粮食单产等。 ②侧重反映社会福祉的指标,如卫生机构密度、人均公共图书馆藏书册数等。 ③侧重考虑生态可持续的指标,如废污水排放强度、SO2年均浓度等。并在借鉴相关已有研究成果[14]的基础上,从人口与经济社会、资源环境协调发展的角度出发,综合考虑武汉市可持续发展的要求,构建了包括27个指标的武汉市土地利用多功能评价指标体系(表1)。

表1 武汉市土地利用多功能评价指标体系

2.3 土地利用多功能性评价

(1) 计算指标权重。本文采用熵值法确定各指标的权重。在信息论中,信息熵是系统无序程度的度量,某项指标的指标值变异程度越大,信息熵越小,该指标提供的信息量越大,该指标的权重也应越大;反之,某项指标的指标值变异程度越小,信息熵越大,该指标提供的信息量越小,该指标的权重也越小。熵值法可以有效避免主观性、随机性等主观赋权法无法避免的问题,结果更加精确和可靠,且计算过程相对简单。

①数据同趋势化处理,采用倒数法将负指标正向化处理

Xij=1/xij

(1)

式中:xij为第i个指标第j年的指标值;Xij为正向化处理后的指标值。

②数据无量纲化处理

(2)

式中:Yij是无量纲化后的指标值。

③计算指标的信息熵

(3)

式中:Pij是第i个指标第j年的无量纲化后指标值占第i项指标之和的比重;Ei为指标的信息熵;n为评价年数。

④计算指标的熵权

(4)

式中:ωi为指标权重。

(2) 构建评价模型。TOPSIS模型为系统工程中有限方案多目标决策分析的一种常用的决策技术,是一种距离综合评价法[15],它能对原始数据给予的信息进行充分挖掘和利用,达到精准反映评价方案间异同的效果。与传统的TOPSIS法相比较,改进的TOPSIS法主要是对评价对象与正理想解和负理想解的评价值公式进行了改良[16],具备赋值客观、计算简易、应用广泛等特点,

①构建加权决策矩阵

(5)

式中:V为无量纲化的指标值矩阵与熵权值构建的加权决策矩阵。

②确定正负理想解

(6)

式中:V+为正理想解;V-为负理想解;m为指标数量。

③计算距离

(7)

式中:D+为评价指标到正理想解的距离;D-为评价指标到负理想解的距离;

④计算各功能值

(8)

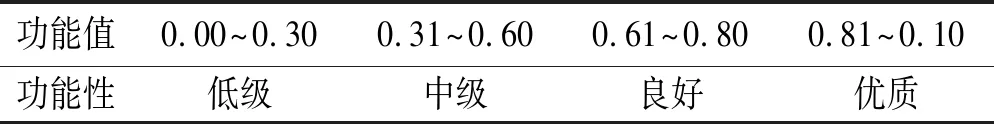

式中:O为各土地利用功能值,即一个区域土地利用及其环境、经济、社会功能的状态及表现的定量表征,取值范围[0,1],其值越大说明土地利用的多功能性越高。本文根据已有的研究成果[17],将土地利用功能值划分为4个等级标准(表2),以此表征土地利用多功能性的优劣。

表2 土地利用多功能性评判标准

2.4 土地利用功能变化动态度及协调性测算

为对土地利用功能值在研究期内的变化进行分析和度量,参考土地利用变化动态度采用土地利用功能变化动态度(d)测算不同时期土地利用功能变化的相对程度,其计算公式为:

d=(Ot+1-Qt)/Qt×100%

(9)

式中:Ot+1,Ot分别为t+1和t时期的功能值。

采用土地利用功能标准差(σ)测度土地利用功能值间的差异,以反映各功能间的协调性。其计算公式为:

(10)

采用土地利用功能变化优势度(S)表征某期间土地利用多功能性变化的差异。S越大,说明期间土地利用多功能变化差异越大,土地利用越趋于单一化。其计算公式为:

S=|d|max/∑|d|

(11)

式中:|d|max为动态度绝对数最大值; ∑|d|为动态度绝对值之和。

2.5 障碍度测算

在土地利用功能性评价的基础上,为更好地厘清影响土地利用多功能的影响因素,识别障碍因子,以便对土地资源合理利用的政策行为提供更有针对性的决策依据,提高土地利用的可行性和有效性,本文构建障碍因子诊断模型,系统地分析各项指标的障碍因子。其计算公式为:

(12)

式中:Ri为指标偏离度;Wi为每个指标对土地利用总功能性的影响程度;Zi为障碍度,即单项指标对土地利用多功能性的影响程度。

3 结果与分析

3.1 土地利用功能整体变化分析

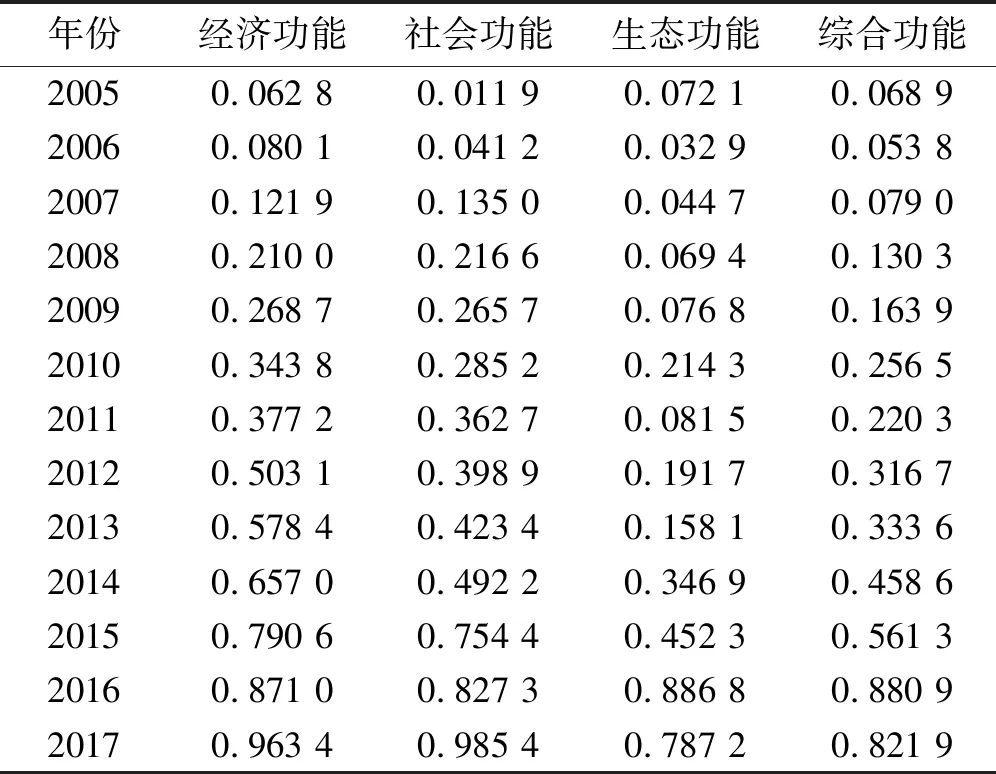

武汉市2005—2017年土地利用多功能性评价结果(表3)由上文公式的计算得出。由表3可以看出,2005—2017年武汉市的土地利用功能发展状况良好,呈现总体向好的态势。结合上文表2的多功能性评判标准可以看出,2005—2009年经济功能值处于高速增长阶段,但最大峰值仍然低于0.31,处于低级水平,2010—2013年处于中级水平,2014—2015年处于良好水平,2016—2017年处于优质水平。经济功能值逐年上升,由低级水平向优质水平逐级过渡;2005—2010年社会功能值处于低级水平;2011—2014年逐年稳步增长,处于中级水平,2015—2017年稳中有进,由良好水平平稳过渡到了优质水平。社会功能值与经济功能值的变化趋势较为相似,均呈现逐年增长态势。2005—2013年生态功能值有所波动,但功能值始终低于0.31,处于低级水平,2014—2015年处于中级水平;2016—2017年增长迅速,直接从中级水平跨越到了优质水平。

表3 武汉市土地利用多功能评价结果

本文以3 a为周期计算武汉市土地利用多功能变化动态度、功能标准差及变化优势度(图1,表4)。由图1可知,土地利用经济功能、社会功能变化动态度在4个3 a期内均呈现增长态势,其中,社会功能在第一个3 a期动态度变化最大;生态功能变化动态度在第一个3 a期有所下降,其他均有不同程度的增长;综合功能变化动态度增长较为稳定。2005—2008年,武汉已进入中部崛起的实质性推进阶段,城镇化加速发展,城乡医疗等公共服务设施建设水平不断提升,人民生活和居住条件不断改善,社会功能增长尤为突出;2008—2011年,土地利用各大功能发展较均衡但总体增长缓慢;2011—2014年,武汉市将生态保护上升到地方法律层面,生态功能成为土地利用关注的重中之重;2014—2017年,各大功能发展较为均衡,生态功能仍然是重点。根据表4发现,武汉市功能标准差呈现U形上升趋势,先经历2008年和2011年的连续下降,后经历2014和2017年的连续增长。研究期间功能标准差呈扩大趋势,说明土地功能间的差异逐渐拉大,各功能间的协调性有所减弱。2005—2017年功能变化优势度呈现逐渐下降的趋势,且下降程度较为显著,说明研究期间土地利用多功能变化差异在缩小,土地利用渐趋于多样化。

图1 武汉市土地利用多功能变化动态度

表4 武汉市土地利用功能标准差及变化优势度

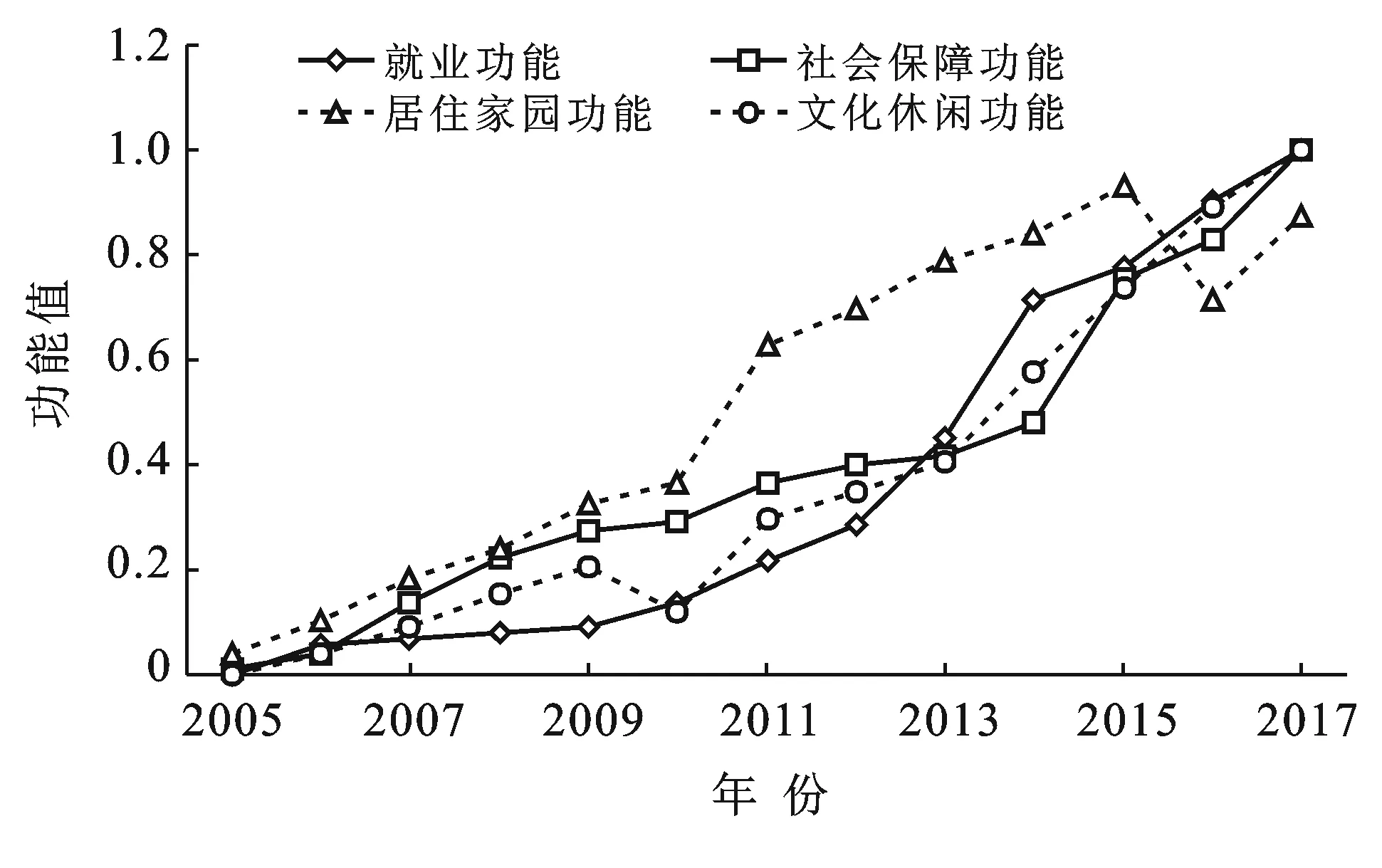

3.2 土地利用功能各单项变化分析

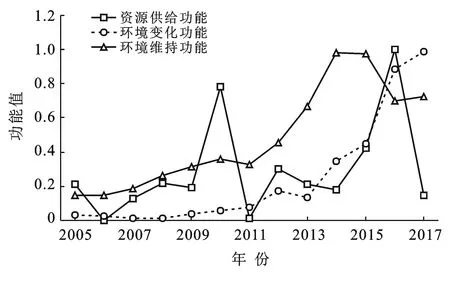

根据图2—4,武汉市近13 a来土地利用各项功能变化呈现如下特点: ①经济功能。由图2可以看出,武汉市农业生产功能表现为连年下降态势,并于2017年趋近于零。经济发展功能和交通功能呈现总体上升趋势,其中经济发展功能呈直线式稳步提升,交通功能在2005—2010年逐年增长,于2011年降至谷底后触底反弹,大幅上涨,最终追平经济发展功能。2005—2017年期间,武汉市以人口城镇化、土地城镇化为表征步入城镇化的高速发展阶段,尤其是在2007年武汉市成为配套改革试验区,加速了武汉的城镇化进程。城镇化的发展致使大量耕地被占用,农业人口被迫进城,这无疑引致了农业生产功能的退化。作为中部的龙头城市,中部崛起战略的部署和实施、开放型经济新体制的试点以及自贸区建设为武汉打造中心都市圈和内陆经济高地提供了历史机遇,武汉市牢牢把握机遇,经济得到了长足发展。武汉市作为全国首个综合交通枢纽研究试点城市,交通枢纽地位不言而喻。在经济发展的助力下,政府注重并加大对交通基础设施的投资和建设,以对接“一带一路”建设、国家长江经济带建设和长江中游城市群战略,推进中部崛起。 ②社会功能。由图3可以看出,武汉市就业、社会保障、和文化休闲功能发展趋势较为吻合,总体为增长态势。其中,就业功能在2005—2017年稳步上升,主要是由于武汉市经济增长所激发的就业岗位需求,从业人口密度增加和城镇登记失业率的下降,以及近年来的产业结构的转型,使得第三产业从业人口数增加,综合作用下促进就业功能在研究期间不断上升。社会保障功能在研究期间总体呈上升趋势,但主要分为两个阶段:一是2005—2014年,缓慢增长阶段;二是2014—2017年,快速增长阶段;主要是由于城乡收入平衡指数在研究期内经历了先降低后增加再降低的过程。居住家园功能在2005—2015年稳步提升,2016—2017年迂回式增长,整体增长迅速,随着人民生活条件不断得到改善,城区人均住房建筑面积和人口城镇化率不断增加,居住家园功能也逐渐提高。文化休闲功能整体呈现大幅度增长的趋势,其中2010年有所下降,是建成区绿化覆盖率、人均公共图书馆藏书册数同时下降造成的结果。 ③生态功能。由图4可以看出,武汉市环境变化功能和环境维持功能总体呈上升态势,而资源供给功能则为下降趋势,经历了两次倒V形下降,第一次是2009—2011年,第二次是2015—2017年。在城镇化的快速发展中,湖泊被迫成为牺牲品,填湖造地导致人均水资源不断减少,期间经历了2010年和2016年的两个小增长,主要是由于武汉保护湖泊的法规经历了两次“收紧”,填湖造地得到了相应的控制,加上降水量与地表地下水量突增,而后又由于2017年武汉市水资源总量骤降,加之人均耕地面积持续减少,资源供给能力跌落至较低水平。环境变化功能持续增长,且2013—2017年的增长幅度大于2005—2012年。前期增长幅度缓慢是由于废污水排放强度不断增强,SO2年均浓度和单位耕地化肥使用量虽有减少但不明显。后期是由于武汉市大气污染防治力度的不断加强,SO2年均浓度下降幅度增大。尤其是2013年城市环境空气质量达标规划和2016年大气污染防治强化措施方案的顺利制定和有效实施。环境维持功能总体而言呈上升状态,其中2005—2013年因为森林覆盖率在持续提高而水土流失率在逐渐减少而稳步上升,2015—2017年小有回落主要是由于2016年起森林覆盖率数据统计方式根据全省统一要求进行了调整。

图2 武汉市经济功能变化

图3 武汉市社会功能变化

图4 武汉市生态功能变化

3.3 土地利用功能障碍因子诊断

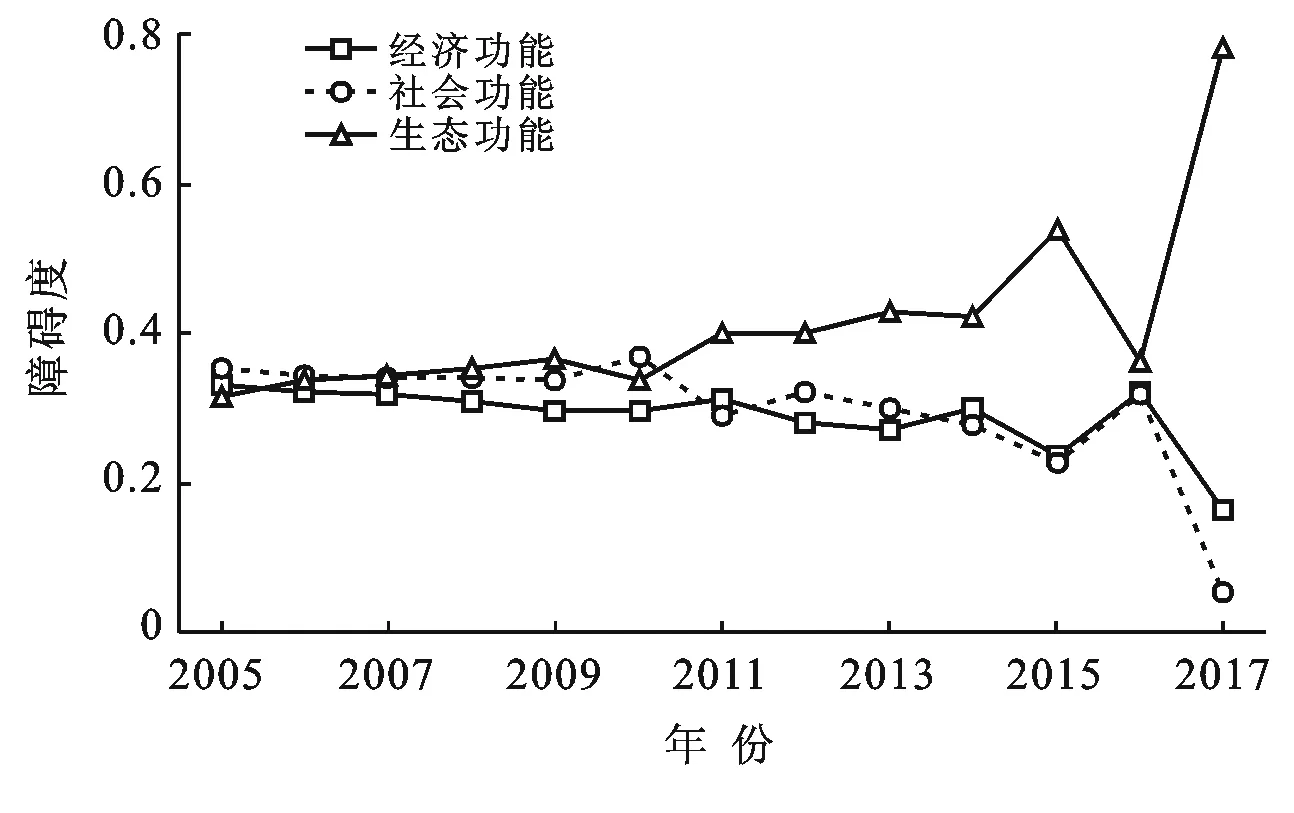

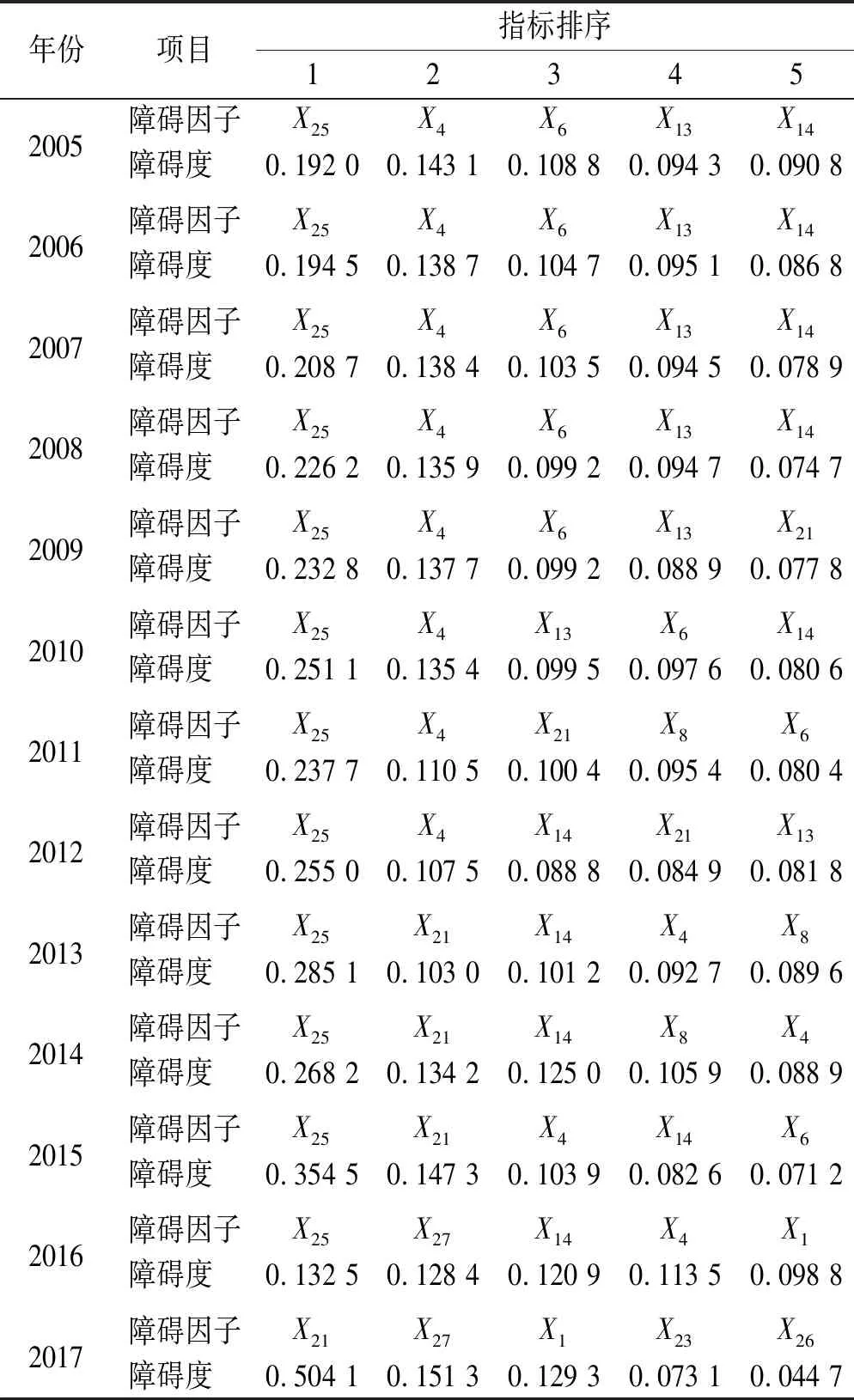

利用公式(12)对武汉市各功能子目标层、指标层各指标的障碍因子及其障碍度进行测算(图5),并对土地利用多功能产生较大影响的障碍因子进行诊断识别,本文仅对影响程度处于前5位的障碍因子予以排列展示(表5)。

3.3.1 子目标层障碍度 由图5可以发现,经济、社会功能这两个子目标的障碍度变化趋势较为相似,总体发展趋势为缓慢下降,而生态功能的障碍度则呈现上升势头。其中,经济功能子目标的障碍度在2005—2013年较为稳定,2014—2017年出现了不同程度的涨跌,主要是因为粮食单产、经济密度、人均拥有道路面积的制约;社会功能的障碍度经历了2005—2010年的平稳发展后于2011年有所下降,而后又进入了第2个平稳期,最后在2016年短暂上升后于2017年大幅度下降,整体由0.35下降至0.05,期间的波动主要是受到城区人均住房建筑面积、人均公园绿地面积的影响;生态功能的障碍度在2005—2009年基本保持稳定不变的状态,2010—2015年逐年稳步增长,2016年大幅度下降后2017年又有了更大幅度提高,整体由0.32上升到0.78,且在2010年之后生态功能子目标成为土地利用多功能的主要障碍。整体上来看,2005—2017年经济功能和社会功能子目标的平均值为0.29左右,而生态功能子目标的平均值为0.41,说明3类功能子目标对土地利用多功能都有一定的限制作用,但前二者较小,后者较大。因此在武汉市要实现土地资源的可持续利用,提升土地利用的多功能性,则必须加强对生态功能的响应,做好生态环境的保护和修复,划定“三区三线”,使土地资源得到高效且合理的利用。

图5 武汉市土地利用多功能子目标层障碍度

3.3.2 指标层主要障碍因子及其障碍度 由表5可以看出,2005—2017年期间只有2005,2006和2010年以社会功能为主,其余年份均以生态功能为主。SO2年均浓度(X25)、经济密度(X4)、卫生机构密度(X14)、人均GDP(X6)、人均水资源量(X21)在前五位的障碍因子中出现的频率较高。研究期间,武汉市在土地利用的过程中,主要侧重于经济发展,其各项指标均朝着正向发展且受到的障碍度略小;而对土地的社会功能关注相对较少,如人居环境等。同时,一定程度上忽略了土地的生态功能,所以表5中位于首位的均是生态功能相关指标。其中,2005—2008年排名前五的障碍因子没有发生改变,表明该时间段内各类土地利用功能相对较为平衡;2013—2017年障碍因子排名前两位的为生态功能的指标,其中SO2年均浓度对武汉市土地利用多功能的影响最大,且该影响一直持续到2016年,而人均水资源量由于不稳定也存在着较大的障碍度。这表明在此期间,武汉市对生态环境质量的保护没有达到足够的重视程度,长久来看,生态功能的实现将成为制约武汉市土地利用多功能性有效发挥的首要因素,生态功能应当得到更高层级的重视。

表5 武汉市土地利用多功能指标层主要障碍因子及障碍度

4 讨论与结论

4.1 结 论

(1) 从整体看,研究期间武汉市土地利用总功能不断增强,发展状况良好。经济、社会、生态功能均呈现不同程度的增长态势。功能标准差呈U形上升趋势,各功能间差异渐大,功能间协调性减弱。功能变化优势度逐渐下降,土地利用渐趋多样化。

(2) 从子目标层看,研究期间武汉市的经济功能和社会功能都经历了由低级水平向优质水平的逐级平稳过渡,生态功能相较前两者增长更为迅速,但与前两者的功能值仍有一定差距。

(3) 研究期间武汉市经济和社会功能的障碍度发展脉络一致,均为下降趋势,而生态功能障碍度则呈上升态势,并于2011年起与经济、社会功能逐渐拉开差距,成为土地利用多功能发挥的最主要障碍。其中,经济密度、人均GDP、卫生机构密度、人均水资源量和SO2年均浓度等障碍度较大。

4.2 讨 论

土地利用多功能变化具有显著的时间异质性和空间异质性,借助土地利用多功能性评价,可以有效洞悉其变化及变化趋势,识别不相匹配的土地功能,并剖析其影响因素及可能的缘由,从而有针对性地提高土地利用多功能性,为构塑区域土地利用行为的协调性、科学性和可持续性提供有效指导。武汉市在发展中更多地将土地作为资产不断变现,这加剧了土地利用的生态风险,限制了土地利用多功能的协调发展,最终将影响区域绿色发展。未来武汉市应当将重点聚焦在生态功能的提升上,与此同时仍要关注经济功能和社会功能中的薄弱点。根据本文分析结果对武汉市未来的发展提出几点建议: ①牢牢把握中部崛起的机遇,利用突出的产业基础和商务环境打造具有独特资源禀赋优势的武汉城市圈,带动城市圈各城市、各中部城市的发展,成为内陆地区新一轮经济增长极。 ②应依托经济发展提高卫生资源的存量供给,合理配置存量卫生资源,优化卫生资源的城乡配置,更多地向农村倾斜,缩小城乡差距,提高卫生资源的利用率和合理配置率。 ③转变经济发展方式,推进产业升级,实施清洁生产,减少三废污染;创新城市生态治理方式,加快发展绿色和循环经济;严格落实河湖长制,健全“三长联动”机制,优化整合全市生态水网,落实最严格的水资源管理考核制度,推动水资源综合整治常态化。