人口红利衰减、产业结构调整对中国工业经济发展影响研究

2021-06-24吴滨,肖尧

吴 滨,肖 尧

(1.天津财经大学 统计学院,天津 300222;2.北京师范大学 经济与资源管理研究院,北京 100875)

一、引言

党的十九大报告指出,中国经济“正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”。近年来,世界经济低迷,保护主义、单边主义抬头,“逆全球化”暗流涌现,国际大循环对经济带动能力不断减弱,亟需进一步释放内需潜力。为此,提出了“双循环”新发展战略,这是党中央对中国未来经济发展目标与方向做出的重要研判[1]。中国未来将形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,需要尽快培育新形势下参与国际竞争的新优势。当前在推进“双循环”发展过程中,中国面临劳动人口不断减少、人口红利逐步衰减的约束,叠加经济进入减速换挡期,亟需转型发展。中国尚处全面实现工业化的进程之中,工业增加值占GDP比重超过30%,工业经济转型发展是实现“双循环”背景下高质量发展的重要一环。因此,有必要深刻认知人口红利衰减对中国工业经济转型发展带来的影响。

就“人口红利”与经济增长之间的关系,以蔡昉、钟水映、陈井安等为代表的国内学者认为,中国改革开放以来经济高速增长主要是受益于“人口红利”[2-4]。近年来人口老龄化、劳动力工资快速提升等一系列问题,使中国面临“人口红利”优势逐渐消失殆尽的被动局面。对于“人口红利”衰减是否会促使一国经济发展转型这一问题,国内外学者尚未形成一致结论。Frey和Osborne认为,随着一国人口红利的衰减,产品成本的提高,将迫使企业加强创新,更新技术和产品,最终有利于一国经济的发展[5]。胡京认为人口红利衰减,会倒逼厂商创新,促进产业结构转型[6]。部分学者持相反观点,认为“人口红利”的衰减并不能促进经济的转型发展。Xu和Paul认为对劳动密集型产业而言,随着人口红利的衰减,厂商将生产转移至低成本区域[7];韩秀兰和赵敏利用面板数据研究得出,中国所有区域的人口红利衰减都会对经济增长起到抑制作用[8]。Hornbeck等认为,对于发展中国家而言,人口红利意味着充足的劳动力和相对较低的工资,这在一定程度上抑制了经济的转型,低工资会限制居民的收入,从而限制居民消费、影响消费升级,不利于产业结构的升级[9]。人口红利的衰减势必会提高劳动工资,影响外资流入,对经济转型带来一定的负面作用[10]。人口红利衰减还将抑制外商直接投资,可能带来产业“空心化”的风险[11]。

现有研究存在一定的不足之处:第一,普遍利用劳动力成本表示人口红利,但在测算劳动力成本时,往往对于劳动生产率相对于工资的变化关注不够,即没有关注单位劳动生产力变动对产业结构变化造成的影响,Turner等大量研究表明,单位劳动成本是测算一国工业竞争力最佳指标之一[12]。第二,相关研究大多是以三次产业结构的变化来对产业结构进行衡量,不利于体现工业结构的变化。本文尝试在当前研究的基础上,以产业结构调整和人口红利衰减为研究对象,使用面板数据分析方法,利用中国2005—2018年相关数据,考察中国人口红利衰减、产业结构变化对中国工业经济发展产生的影响,以期为未来中国经济发展转型提供政策参考。

二、理论机制

劳动力价格何以影响经济的发展方式,以Lucas和Romer等为代表的主流观点认为,经济增长主要是来源于劳动力的投入、资本的积累和技术的进步[13-14]。在劳动力资源丰富、劳动者素质较低的条件下,厂商能够凭借大量使用劳动力获得成本优势。主要表现为以劳动密集型产业为主的国家,在全球竞争中可通过出口低附加值产品获得当地经济发展所需的资金积累。而厂商得益于劳动力价格低廉,仍有一定的利润空间,这进一步促使厂商加大劳动力投入,实现粗放型增长,大多忽视了技术进步和产业结构升级。

出现劳动人口增长放缓甚至下降,便会逐渐逼近“刘易斯转折点”,即劳动力供给无限弹性的前提消失,“人口红利”逐步消退,劳动成本上升,劳动密集型企业的利润空间被压缩。而劳动密集型产业由于整体技术含量低,易被其他国家模仿,为争夺国际市场竞相降价的恶性竞争时有发生,不时招致国际贸易争端。为此,厂商在劳动成本提高和关税上升的双重压力下进行“创造性破坏”,放弃原有的产品和技术,通过加大研发和技术投入改变所面临的不利局面。此时,厂商表现为集约化发展,即通过技术进步和效率提升实现发展。同时,就产业结构调整对经济增长发展方式的影响,现有研究也认为产业结构高度化的影响存在不确定性[15]。因此,在中国产业结构调整的情况下,“人口红利”衰减究竟对中国工业经济增长方式、经济高质量增长产生何种影响,有必要深入研究。

三、特征事实

(一)制造业劳动力成本

“人口红利”即充足而廉价的劳动力,是中国改革开

放以来工业快速发展重要原因之一,有利于中国工业产品以较低的价格进入国际市场,使中国工业产品在国际贸易中拥有不可比拟的竞争优势,但随着近年来劳动力工资的不断攀升,中国这项比较优势正逐步减弱。蔡昉等认为中国劳动力供给开始进入“刘易斯拐点”,无限弹性的优势已经发生逆转,制造业“人口红利”逐渐消失[16]。

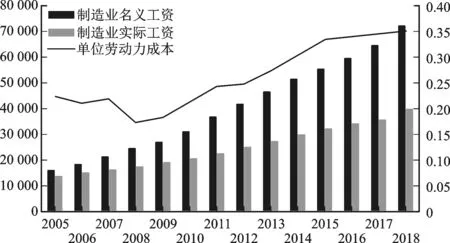

近年来,中国制造业名义工资和实际工资(1)实际工资水平依据相应年份GDP平减指数进行调整。持续上升(图1)。2005年的名义工资水平为15 934元,2018年增加到了72 088元,年均增长率高达12.31%。从实际工资的变化情况来看,2005年的实际工资水平为13 598元,2018年增加到了39 662元,13年间增长了2.61倍,年均增长率为8.58%。从增长趋势来看,2011年以来,制造业工资进入高速增长阶段,给行业的进一步发展带来了巨大的压力。现有研究普遍认为,工资是一国劳动力成本重要的组成部分,但这种观点却忽视了劳动生产效率。如果劳动生产效率的增速大于工资的上涨速度,虽然工资提高了劳动成本,但由于生产效率增长更快,实际劳动力成本(2)关于单位劳动成本的定义和公式详见本文的后面部分。往往是下降的。图1的折线描绘了2005年以来中国制造业单位劳动成本变化情况。2005—2018年期间,中国制造业单位劳动成本整体上表现为先下降、后逐渐增加的态势。特别是2008年金融危机以后,中国制造业单位劳动成本呈现出了快速上涨的态势,虽然2015年以后,增长逐步平缓,但可明显发现单位劳动成本呈现出逆经济周期的态势:在中国经济快速发展的时期(2005—2007年)单位劳动成本在下降;在经济增速放缓时期(2008—2018年)单位劳动成本则在快速上升。

图1 中国制造业工资水平及单位劳动成本变动

(二)产业结构调整

关于中国产业结构调整,以往文献普遍采用三次产业之间比重的变化测度。例如,以第二产业占国内生产总值的比重,或者是制造业占国内生产总值的比重来反映三次产业之间的结构变化[16]。近年来,随着中国第三产业的快速发展,有研究采用第三产业产值与第二产业产值之比作为产业结构调整的测度指标,也有研究采用产业结构高度化指标进行测度[15,17]。产业结构高度化指标可较好地反映以下两方面信息:一是相关产业比例关系变化;二是产业结构演进和升级是伴随着分工和专业化的深入。

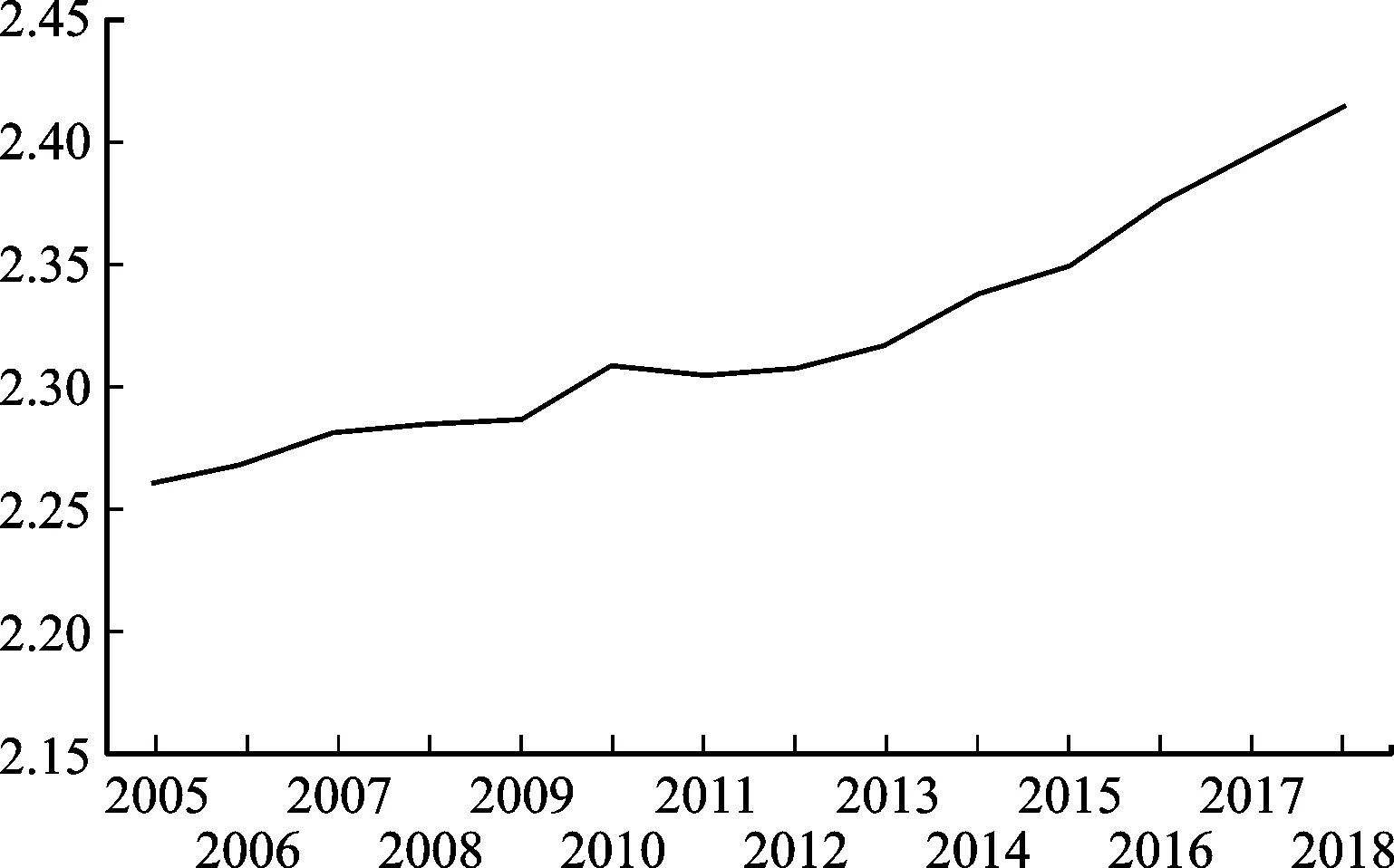

借鉴李逢春的方法,测度了中国制造业产业的高度化程度(见图2),总体呈直线上升的态势。其中,2005—2008年呈现缓慢增长的态势;2009年以后,增速明显加快,特别是自2012年起,呈现快速增长的态势。2009—2012年的增速放缓,一定程度上表明2008年的全球性金融海啸,对中国产业高度化产生了较大的影响,阻碍了产业结构调整的步伐。但其后的快速增长表明,金融危机促使国内制造业企业调整和优化产业结构,同时政府出台了对战略性新兴产业支持政策,进一步促进了中国制造业行业产业结构优化升级。

图2 中国制造业产业结构高度化情况

图1和图2结合可以得出,在2008年金融危机后,中国单位劳动成本进入了快速上升时期,而同期产业结构高度化指数也在快速上升。因此,笔者认为存在以下可能性:单位劳动成本的提高与中国制造业产业结构升级调整,均促进了中国工业经济增长方式的转变。为验证上述观点,下面利用中国2005—2018年工业行业的面板数据进行实证分析。

四、变量、模型和数据

(一)被解释变量

本文的被解释变量为全要素生产率对工业经济增长的贡献率。现有研究中,对于经济增长方式的测算主要有:一是利用全要素生产率(Total Factor Productivity,TFP)对经济增长方式进行测度;二是通过测算经济增长受到全要素生产率的影响率来体现。考虑到经济增长方式转变的本质是提高全要素生产率,参考赵文军等的方法,对中国工业经济增长方式进行测度[18]。计算方法如下:

RTYit=gAit/gYit=[(Ait-Ai,t-1)/Ai,t-1]/(Yit-Yi,t-1)/Yi,t-1

(1)

其中:RTYit代表t年行业i的全要素生产率对经济增长的贡献率,gAit表示在t年行业i全要素生产率的变化率,gYit表示在t年行业i产出的增长率,Ait和Ai,t-1分别表示行业i在t年和t-1年的全要素生产率,Yit和Yi,t-1分别表示行业i在t年和t-1年的总产值。

为计算经济增长方式变化需要的全要素生产率,采用DEA-Malmquist生产率指数法进行测度,将各行业作为决策单元(DMU),各期各行业总产值视作产出变量,以各行业每期资本、劳动和中间投入作为决策单元的投入要素。测算得到全要素生产率,即可根据式(1)得出经济增长中各工业行业对全要素生产率变化产生的影响。

(二)解释变量

1.核心解释变量。选取劳动力成本作为核心解释变量。参考肖尧等的研究,使用单位劳动成本,可以避免前述研究中使用名义工资水平以及实际工资水平测量劳动成本时,忽略了工资与劳动生产率之间的关系、难以考察单位劳动生产力影响产业结构调整的情况[19]。具体计算公式为:

ULCit=LCHit/VHit

(2)

其中:ULCit代表行业i的劳动力在t年时单位成本;LCHit代表行业i就业人员在t年时的小时劳动成本,VHit代表每小时行业i的就业人员在t年时所创造的增加值。考虑相关指标可得性,参考王燕武等的研究,利用“城镇分行业就业人员平均工资乘以0.981,再乘1.27”计算得出不同行业每年劳动力成本;各行业人员平均工作时间计算,按照“城镇工业就业人员的平均周工作时间”乘49计算得出[20]。

2.其他解释变量。除劳动成本外,对工业经济发展方式转变产生影响的因素较多。具体而言,产业结构变化、人力资本、研发投入、对外贸易、外商直接投资(FDI)以及环境规制成本等都会影响工业发展方式。

关于中国产业结构的测度,借鉴李逢春的思路,利用中国工业产业高度化指数测算中国工业产业结构变化[17]。该指标主要指中观意义上的产业结构的高级化和合理化过程,表现为产业间结构的变动和产业内结构的变动等。各国工业化过程表明,产业结构调整的目标是满足市场产品需求以及持续提高生产率和市场竞争力,表现为逐步从劳动密集到资本密集、知识密集产业顺次转换,由初级产品制造技术优势向中间产品、最终产品制造的产业技术优势转换。这个过程暗含两方面信息:一是相关产业比例关系变化调整;二是产业结构演进和升级伴随着分工和专业化的深入。因此,通过合成上述两方面信息即可构造工业结构高度化调整测度指标称其为产业结构高度化系数,具体为:

(3)

其中:ISHit表示行业i在t时间的产业结构高度化程度;Yit表示行业i在t时间的增加值占全行业增加值的比重,Lit表示行业i在t时间的劳动生产率,采用各行业增加值与就业人数比重表示。

影响产业结构调整的因素较多,参考戴翔、杨仁发、赵爱英等学者的研究,将人力资本、研发投入、对外贸易、外商直接投资和环境规制成本等也设定为模型的解释变量[21-23]。其中,人力资本采用样本期内各工业行业研发人员的全时当量与本行业就业人数的比值表示(HU);研发投入采用各工业行业研发支出额与主营业务收入之比来表示(RD);对外贸易采用各工业行业出口交货值与总产值的比重表示(EX);外商直接投资采用各工业行业中外资企业固定资产净值年平均余额与整个行业固定资产净值年平均余额之比表示(FDI);环境规制利用各工业行业废水排放达标量、工业二氧化硫去除量、工业粉尘去除量、工业烟尘去除量之和与总产值之比来表示(ENV)。

(三)模型设定和数据说明

综合以上分析,模型具体设定如下:

RTYit=c0+β1ULCit+β2ISHit+β3RD+β4HUit+β5EXit+β6FDIit+β7ENVit+εit

(4)

其中,下标i和t分别为工业行业和时间。RTY为全要素生产率对经济增长的贡献率,表示工业部门的发展质量,ULC表示劳动成本,ISH为产业结构指标,εit表示误差项,其它变量的含义如前文所述。

出于数据完整性、可得性、可比性考虑,研究样本时间选为2005—2018年,数据来自上述年度的《中国劳动统计年鉴》《中国工业经济统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国统计年鉴》和国研网数据库。

五、实证分析

(一)总样本单位根及协整检验

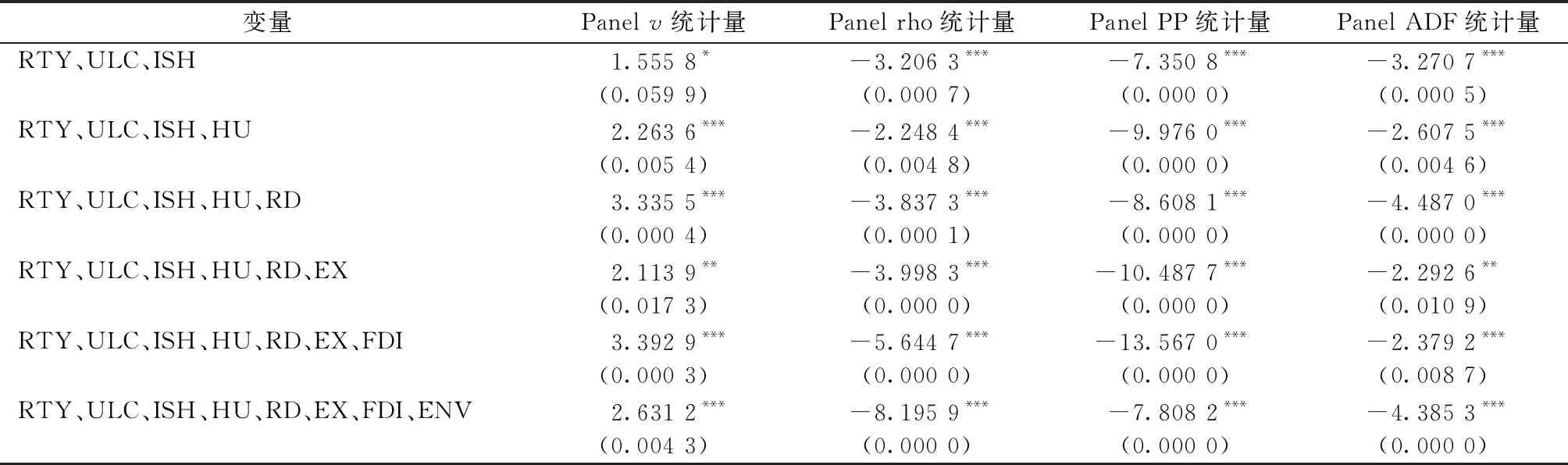

为防止出现伪回归的情况,需要对式(4)中各变量之间的单位根及协整关系进行检验。为了确保检验可靠,采用了四种检验方法,即LLC检验、Fisher-ADF检验、IPS检验和Fisher-PP检验。结果表明,所检验变量一阶差分后的序列均为稳定序列。在协整检验时,使用Pedroni协整检验的方法[24],得到的检验结果见表1。协整检验的全部四种统计变量都显示,各变量之间存在显著的协整关系。

表1 总样本Pedroni检验

(二)FMOLS回归

由于解释变量之间,可能出现序列相关性或内生性情况,例如变量中的外商直接投资和出口渗透率这两者之间就可能存在较强的序列相关性或存在着内生性,可能会引起模型估计结果有偏。为了避免上述情况出现,使用Pedroni提出的FMOLS(完全修正最小二乘法)对样本数据进行回归分析[24]。考虑到产业结构调整和劳动成本为核心变量,为了能够得到稳定和可靠的估计结果,以上述两变量为基础,逐步加入其它变量进行回归分析。

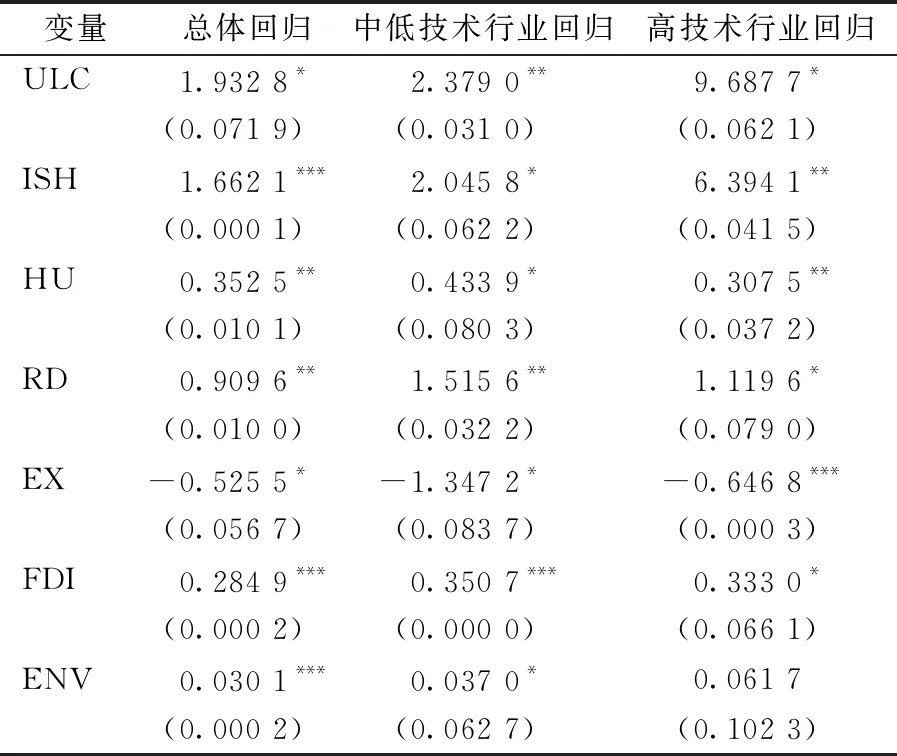

为进一步考察行业技术水平的影响,本文参照盛斌和马涛的研究,将中国19个工业行业分为两组:一是中低技术行业,包括煤炭开采和洗选、石油和天然气开采、金属矿采选、非金属矿及其他矿采选、食品制造及烟草加工、纺织、纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品、木材加工及家具制造、造纸印刷及文教体育用品制造、石油加工、炼焦及核燃料加工、非金属矿物制品、金属冶炼及压延加工;二是高技术行业,包括化学工业、金属制品、通用专用设备制造、交通运输设备制造、电气与机械及器材制造、通信设备计算机及其他电子设备制造、仪器仪表及文化办公用机械制造[25]。对两组样本进行FMOLS回归,回归结果如表2所示。

表2 实证回归结果

总体回归结果说明:第一,劳动力成本与中国工业增长呈现出显著的正相关关系。即劳动力成本的上升,会促进中国经济增长方式从粗放型增长转向集约型增长。而随着当前人口红利的衰减,厂商会被迫增加研发投资,提高产品的核心竞争力,依靠技术进步,提升要素生产率,通过“创新”促进经济向集约型发展转变,从而实现经济转型发展。第二,产业结构调整对中国工业经济增长方式起到了促进作用。通过产业结构调整也可以有效促进中国工业经济发展方式向集约型转变。产业结构调整促使资本配置趋向合理,可有效提高经济的稳态水平,进而改善社会福利。第三,研发投入占比、研发人员占比、外商直接投资、环境规制成本系数均为正,表明这些变量的提高,可有效促进当前经济增长方式转变,促进经济高质量增长。对外贸易的回归系数呈现出负值的情况,表明现阶段出口结构不利于中国工业经济发展方式的转变,其原因可能是中国出口的产品中,低技术、劳动密集型产品占比较高,使得全要素生产率贡献在下降,不利于经济实现高质量增长。这恰好说明短期内“外循环”的减弱,并不会对中国工业经济发展产生严重的负面影响,可依靠内循环加强产业竞争力,抢占产业链高端,增强国际市场竞争力进而带动“外循环”。

按不同技术水平分组的回归结果表明:第一,劳动成本提高、产业结构调整对于高技术工业行业的增长效果更为明显。随着劳动成本的提高,有利于中国高技术行业向技术密集转向,一定程度上有利于未来中国发展技术密集型的高端制造业。随着未来中国产业结构的进一步优化,企业可通过“创新”发展,增加研发投入,转变发展方式。第二,就其余控制变量而言,研发投入对高技术行业具有明显的促进作用,而出口则对中低技术行业经济增长方式有负向作用。如果中低技术行业继续依靠出口,将进一步拉低中低技术工业行业的发展,依靠中低端出口、依靠价格优势的发展模式将不利于行业未来发展。第三,环境规制成本对中低技术工业行业的影响明显。就回归结果而言,中高技术工业的环境规制成本系数并不显著,在统计意义上说明环境规制成本的上升并不会显著影响其发展。反而中低技术工业行业该项系数显著,说明随着环境规制成本的增大,中低技术工业将被迫转向更高质量的发展。

六、结论与政策建议

本文基于2005—2018年相关数据,估算了中国各年工业行业全要素生产率、劳动成本、产业结构高度化等指标,考察了中国劳动成本提高、产业结构调整对中国工业经济发展方式转型的影响。

就劳动力成本测度结果来看,中国经历了劳动力成本显著上升的阶段,且随着人口红利的减弱,短期内难以改善。必须转变经济发展方式,通过高质量发展,改善劳动成本上升所带来的负面影响。而“外循环”不畅可能导致的出口的下降,并不会对中国工业发展质量产生严重冲击,且可在一定程度上给工业抢占产业链高端、增强国际市场竞争力带来动力。因此,在“双循环”和要素红利趋于减弱的背景下,需要转变经济发展模式、转换生产方式,优化劳动力要素的市场化配置,引导并进一步促进产业结构优化升级,实现经济高质量发展。对此提出如下建议:

第一,需进一步加强劳动力质量和人力资本累积,为经济转型和高质量发展创建人才基础。应进一步提高中国劳动者受教育水平,加强劳动力的培训,强化现代化信息技术手段,提高劳动力和岗位需求的匹配度。创新职业教育等各类教育的培养方式,进一步提高人力资本积累速度。强化以“知识价值”为方向的收入分配政策,鼓励劳动力质量的不断提升。

第二,增强产业竞争力,抢占产业链高端,推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,增强国际市场竞争力,使国内市场和国际市场更好地连通。应进一步加大政策倾斜,向产业链高端发展,在各项政策上向高技术工业企业倾斜。

第三,进一步发挥财税政策的引导作用,促进企业加大研发投入、实现创新发展。在当今经济下行压力较大的背景下,更应发挥税收的调节功能,促进企业增加研发投入、增加研发人员,使中国工业企业加速向集约型发展转变,促进中国工业经济高质量发展。

第四,进一步增加环境规制成本,引导工业企业向更高质量的方向发展。随着中国“人口红利”的衰减,以及近年来环境压力的增加,粗放型增长的模式已不适应中国当前的国情,必须通过进一步增加环境规制成本,引导企业实现高质量发展,从而实现中国工业的转型升级。