中国当代艺术的“艺术异化”现象分析

——以徐冰《凤凰》为例

2021-06-24苏典娜姚珊珊

苏典娜 姚珊珊 孙 峥

徐冰的装置作品《凤凰》于2010年诞生,在社会上引起了极大的反响和争论,因为它从构思、制作、诞生再到展览,揭示了在当今中国不得不面临的艺术与资本、艺术家与“资本家”的复杂关系,具有典型的意义。笔者追踪了这件作品的创作和展出过程,本文旨在以徐冰的《凤凰》创作为例,通过作品的创作过程、创作者、展示和评论,来探讨、分析中国当代艺术的异化现象,并希望借此能为人们对资本介入艺术的批判提供新的视角。

“异化”是德文Entfremdung之意译,意为转让、让渡、疏远和离间,人们普遍理解的异化理论是从马克思《1844年经济学哲学手稿》的“异化劳动”理论而来,马克思指出,当对对象的占有表现为异化时,劳动者生产的对象越多,他能够占有的对象便越少,并且愈加受到自己的产品的统治。马克思处于资产阶级和社会阶级对立冲突异常激烈的时代,但他清晰地认识到异化的产生和演变具有历史的必然性,他在后来的《德意志意识形态》指出异化“是过去历史发展的主要因素,是受一定生产关系制约的历史现象”。①《马克思恩格斯全集》第3卷,北京:人民出版社,1960年,第37页。从历史发展的角度看,更多学者也倾向于论述异化的辩证性。法兰克福学派马尔库塞首先提出“艺术异化”的概念,他在《单向度的人》中提出了“艺术的异化即是升华”,①马尔库塞:《单向度的人——发达工业社会意识形态研究》,刘继译,上海:上海译文出版社,1989年,第66页。他认为艺术的异化是对异化的存在的有意识的超越,是更高层次的异化,在异化过程中,艺术创造的生活形象与既定现实原则矛盾,推翻了日常经验并揭示了其残缺和虚假之处,是对现实社会的否定状态。同时又指出,这样的异化了的艺术是“否定性艺术”,而在他的时代,即资本主义逐渐进入消费社会的时代,“否定性艺术”逐渐被“肯定性艺术”替代,并且被大规模地再生产和消费,人们也成了改造他们思想的文化机器的零件。我们可以看到,马尔库塞的“艺术异化”是建立在对普遍意义上的劳动异化的批判之上提出的,或者说艺术的异化是一种更形而上的异化。

关于艺术的异化,有一点值得注意,艺术与资本的关系,造就了艺术的异化,但是不等同于马克思的“异化”。一方面,当代艺术揭示了艺术与资本的关系,但艺术与资本,只是当代艺术表达的对象之一,而不是唯一的对象;另一方面,当代艺术是一种异化的对象,但由于艺术创作具有作为生产活动本身的特殊性,所以艺术创作不会像劳动剥削、艺术家不会像劳动者那样失去自主判断而成为异化的对象,而是会在接受异化的同时,反抗被异化。在马克思的劳动异化理论里,当真正的劳动异化存在时,劳动与资本是对抗的关系,但目前看来,艺术的异化确实具有双面性,艺术与资本并不是完全此消彼长的对抗关系,而是一种在博弈中共进的关系。另外,东欧新马克思主义者,如“南斯拉夫实践派”的弗兰尼兹就认为人只有把自己彻底分裂,把自己异化,才能在艰难的历史路程中实现自己的进步。法兰克福学派是西方马克思主义的文化批判理论的核心,“南斯拉夫实践派”也是新马克思主义的重要力量,他们对马克思异化理论的探讨值得我们深思。

马克思的异化劳动包括四个方面:“劳动产品的异化”“劳动活动本身的异化”“人的本质的异化”和“人与人之间关系的异化”。笔者根据马克思的分类方法,大致将中国当代艺术的异化现象分为“艺术作品的异化”“艺术家的异化”“艺术活动的异化”和“艺术市场与艺术批评的异化”,并结合徐冰的《凤凰》创作案例逐一进行分析和探讨。

一、艺术作品的异化——《凤凰》的创作背景

《凤凰》原本是徐冰为北京东三环CBD(中央商务区)某财富大厦的大堂制作的一件空间(装置)艺术作品,据说因为该作品的委托方香港某房地产公司对当代实验艺术不太了解,加上复杂的技术因素、昂贵的制作费用以及当时经济危机的冲击,《凤凰》经历了说服、毁约、停摆、寻找新注资者和收藏者,最后正式在北京今日美术馆展出、在上海世博会亮相的曲折故事。其制作原本打算三个月完成,最后变成长达两年,其间经历了中国经济腾飞、奥运会、全球金融危机等重大历史事件,艺术与资本既合作又对抗的复杂关系,增添了这件作品的内涵的同时,也增加了争议的内容。

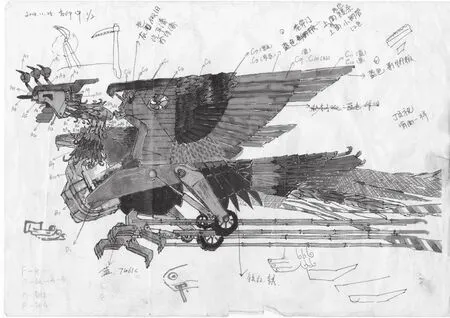

图1 《凤凰》手稿(彩色)

徐冰曾对笔者坦言,他一开始不愿意做这样的公共艺术,因为以前没做过公共艺术品,也没跟市场直接打过交道,更没有为展览的经费这些东西操过任何的心。后来委托方许诺给美术学院学生一些资助(但是事实上并未实施),他才同意去建筑施工现场看看。当他到了现场后,看到满地都是建筑废料,感到非常震撼。他曾长期在国外生活,眼前国内建筑工地的废料和农民工的生活现状,与当时国内奥运会举办前的经济繁荣形成了鲜明对比,刺激了他表现城市化进程的创作灵感。另一方面,徐冰在国内的艺术教育背景,也引发了他对城市建设和农民工生存现状的关注,“比如说艺术来源于生活,或者说艺术与生活的关系,或者说艺术与底层的关系,这些留在你脑子里根深蒂固的东西,在这个时候它会起作用。它会对这些材料和这些民工的用具和生活之状况多少有一种观照”。①引文整理自笔者2010年3月29日对徐冰的采访录音,以下引用的未标注来源的徐冰谈话内容均来自此采访录音。

徐冰的《凤凰》带有理想主义的特点,同时带有新现实主义的批判精神,“它残破又美丽,凶狠又浪漫”,恰与当时国内经济繁荣局面形成呼应,也能衬托财富大厦的金碧辉煌。更重要的是,《凤凰》通过对大众消费的工业废品的再利用,构建了一个看似美丽实际上又矛盾重重的世界,展现了大众文化与精英文化、传统与现代、艺术与资本的冲突与共谋,保持了一个中国艺术家面对社会历史转型期的独立姿态,从中又延伸出了很多供人深思的话题。《凤凰》的诞生,脱胎于中国当代社会历史语境,表现“艺术异化”和精神升华,反思、探究全球化经济浪潮中的社会发展以及人的生存问题,而其作品诞生过程也是艺术遭遇市场资本煎熬的过程。

图2 徐冰与工人大郎在《凤凰》工地现场

二、艺术家的异化——《凤凰》的创作者

我们再从关于异化的文本来反思艺术异化与马克思所谈的异化的一致性与差异性。在《1844年经济学哲学手稿》里,马克思谈到:“人的异化,一般说来,就是人同自己本身的任何关系只有通过人同其他人的关系才得到实现和表现。因而,在异化劳动的条件下,每个人都按照他本身作为劳动者所处的那种地位和角度来观察别人。”①马克思:《1844年经济学哲学手稿》,刘丕坤译,北京:人民出版社,1979年,第52页。从中我们可以看出,人的异化导致人的类本质变成人的异己性存在,艺术家的异化就表现在扮演角色的错位。

值得注意的是,马克思早期对“劳动异化”的批判,也逐渐在其后来的一系列著作中,转向对剩余价值、商品拜物教以及“物化”的批判。马克思在后期著作《资本论》中,对在商品交换中形成的人与人的关系颠倒性地表现为物与物的关系的这种“物化”现象,是持批判态度的。卢卡奇根据马克思关于资本主义社会普遍存在商品拜物教的论述,继承了马克思对“物化”的批判,②马克思将物化分为两类:一是个人在其自然规定性上的物化,即劳动的对象化,马克思认为这是一种积极的行动;二是个人在一种社会规定关系上的物化,同时这种规定对个人来说又是外在的,即人与人的关系成为物与物的关系,这是马克思所否定的。文中讨论的“物化”是指第二类。参见《马克思恩格斯全集》第46卷(上),北京:人民出版社,1979年,第176页。在其《历史与阶级》中发展了“物化”理论。按照卢卡奇的“物化”理论,人与人的关系表现为物与物的关系,人的劳动成果所形成的物反过来支配人,“物化”内化到人的思想领域,形成“物化意识”,即商品社会中的物化现象和物化结构成为人们头脑中根深蒂固的东西,从而使得“人的功能变成商品”,③卢卡奇:《历史与阶级意识——关于马克思主义辩证法的研究》,杜章智等译,北京:商务印书馆,1996年,第154页。这也是对“异化”更为深层次的揭示和批判。由此,我们可以看出艺术的“物化”不仅意味着艺术成为商品,而且连艺术家的艺术活动以及艺术家本身也相对地被客体化,成为一种围绕金钱运作的商品。那么,中国当代艺术的“艺术异化”是否如此?笔者从徐冰《凤凰》的创作案例出发,尝试对此给出回答。

图3 徐冰在《凤凰》现场(摄影:赵磊)

徐冰的《凤凰》,当时不少人认为作品做完了、被人收藏了就是很好的结局,也有人劝徐冰做一个高规格的展览,比如到中华世纪坛、798的尤伦斯艺术中心、上海世博会,而不必在CBD附近做短短几日的展览。但是徐冰都拒绝了,他一直在为《凤凰》能够在CBD展示而奔波。在他看来,《凤凰》不是一个简单的装置艺术,作品展示的最佳地点应该是一个金融大厦的中央大厅。徐冰强调,在作品的展示上要有选择性,《凤凰》聚集各种矛盾和对立因素于一身,而选择2010年在北京今日美术馆首次亮相,是因为作品在两年前与奥运前的经济高涨所形成的互文关系,与当时作品以经济危机为背景的互文关系是不同的,作品展示不同时期与社会的关系,紧张的关系越强,这个作品的力度就越强。他还告诉笔者,花这些精力和时间,都可以再做一对凤凰了,他之所以坚持要在北京的CBD这样的一个上下文的关系中把它呈现,是“因为最早是在这么一个框架和关系中的,任何与这个关系的错位都有可能会损害这个作品”。可见,聚光灯和红地毯,这些都不是艺术家所考虑的东西,正如徐冰所言,“真正对这个作品的价值和意义的提升,是取决于它在一个什么样的历史时刻,以怎样的态度呈现出来”。

《凤凰》在今日美术馆开展不久,笔者便特意采访了他,问及是否已经为《凤凰》找到相对理想的归属,徐冰说:“这只是一个临时的吊挂的实验,这也是我和资本家争取的结果。所以严格地讲,它是创作过程中最后一个阶段的实验结果,因为我不知道它在这么一个环境中挂起来是什么样子的。而且这样才圆满了,实际上是它最早的整个计划的一个构想,否则它是缺陷的。我就设想,如果直接把它拿到世博会,这个作品本身的独立的那一部分的这种力量,它就会被稀释,它的指向就被固定化,就被趋同化。”

《凤凰》后来还是在世博园浦东中心区的“宝钢大舞台”展出了,此处是园中最老的厂房遗址,保留了原厂房的历史沧桑感。笔者2010年7月去世博会的时候再次看到了《凤凰》,然而,在那里的感受和现场多数观众的感受是一样的——留下更多的是遗憾。这也可以说是中国当代艺术作品遭遇资本的一种异化结果,也是艺术家与资本家博弈的一种暂时性结局。但有理由相信,这不是《凤凰》的最终归宿,正如当初在今日美术馆的展示,只是艺术家作品创作和展示的一种实验结果,也是一个当代公共艺术家了解资本、认识资本、掌握资本的一种尝试,资本渗透社会各个领域是当下人们共同面临的时代命题,是当代艺术家创作的时代背景。

徐冰的《凤凰》继承了《天书》的反思性和视觉性,而艺术与资本的博弈故事,更是为这件作品增添了冲击力。徐冰对这种冲击力的理解,是通过一种艺术家所把握的强有力的艺术语言的传达,“这种冲击力不是来自于西方人的支持,也不是来自于商业上的排行榜,也不是来自于国家对你的认可。事实上不是这样。而是通过这个现实上下文的一种关系,真正在关心这个国家的事情”。可见,结合社会资源,用恰当的艺术视觉语言去传达艺术家的审美和价值判断,表达对时代问题的关注,坚持艺术家的底线,这正是一个中国当代艺术家与资本狭路相逢时的态度。

图4 《凤凰》在上海世博会“宝钢大舞台”(2010年)

艺术家的“异化”源自西方社会一个艺术神话:从20世纪初以来,人们普遍认为艺术家应该桀骜不驯、穷困潦倒、不修边幅甚至怪诞孤僻。美国作家和批评家托马斯·沃尔夫在1975年出版的《绘画世界》一书中指出,法国大革命以后,艺术家离开了沙龙,从早期的贵族式形象,转变为“浪漫”并有批判精神的形象,现代艺术家的形象是建立在以19世纪法国作家、艺术家和批评家泰奥菲尔·戈蒂耶为代表的一批人的风格和行为基础之上,即放荡不羁的文化人。即使在当今,现代艺术家在不少人心目中多是像梵高那样穷困一生、执着于为艺术而殉道的圣人。其实在现代艺术史上,仅从画商丢朗·吕厄对印象派的大力支持,或艺术收藏家派吉·古根海姆资助波洛克等例子中我们就可以看出,艺术如何脱离了宗教、宫廷的赞助制度,转向了格林伯格所说的与资产阶级的“金钱脐带”关系。随着消费社会、信息时代的到来,艺术家被卷入了全球化的经济大浪中,更是不得不做艺术市场的弄潮儿或殉道者。①随着社会的发展,西方社会对艺术与资本关系的认识也在更新换代。例如人们对波普艺术从否定到认可再到反思,对艺术与商业广告、印刷相结合的认识以及对“艺术明星”的认识变化。美国雕塑家卡洛·米歇尔斯的《艺术家如何生存和发展:出售你自己但不出售你的灵魂》(How to Survive and Prosper As an Artist: Selling Yourself Without Selling Your Soul)一书如今已出版到第六版,书名一语道破了西方当代艺术家的艺术创作和生存的思想,该书主要阐述了艺术家如何进入艺术市场,打破传统的艺术神话,被美国《纽约时代》杂志评价为“打破了人们关于挨饿的艺术家们之浪漫构想”。

在中国传统社会中,也有这样的艺术神话:宋元以来文人画及其思想开始占有重要地位,文人画家主张要在绘画中表现超脱世俗的情怀,强调艺术形象的内心根据,强调君子谈钱即是俗,这与中国传统的抑商思想、文人阶层相对较为富庶的生活条件以及他们清高孤傲的文人气节有关;到了明清,当“以画为寄”的文人画为主导时,随着资本主义在中国的萌芽,艺术家不得不直面市场,市场上也出现了大量的书画店铺交易场所,如北京的荣宝斋和上海的朵云轩;而从20世纪90年代以来,随着经济全球化,资本更多地介入了社会,中国艺术用十几年时间走过了西方几个世纪建立起来的艺术市场之路。经济的飞速发展促使中国的当代艺术圈形成了奇怪的现象:艺术市场火热,画廊、艺术区、艺术中心等纷纷成立,当代艺术品接连拍卖出天价,造就了种种艺术奇观。同时人们又忐忑不安,高呼警惕“艺术异化”“艺术资本主义来到中国”①独立策展人朱其在《艺术资本主义在中国》一文中对“艺术资本主义”进行了定义,即当代艺术已经不仅是艺术本身,还是一个金融资本的衍生产品,全球化的新贵们将其拿来形成一个竞价转卖的市场,以高于最初收藏价几十倍甚至几百倍的价格卖出去,他还指出当代艺术实际上已经金融资本主义化。参见朱其新浪博客,2007年12月17日,http://blog.sina.com.cn/s/blog_487f2fc601007ik3。等。

可以看出,中西方对艺术家的刻板印象不约而同地指向了一个桀骜不驯、与金钱毫无瓜葛的神人、超人,马尔库塞甚至把艺术家、反叛诗人与娼妓、主犯、大流氓、斗士、恶棍和小丑并列,认为都是不去谋生、至少不以正规的方式去谋生的那些人,同时又是否定商业秩序的资产阶级文化的代表。②马尔库塞:《单向度的人——发达工业社会意识形态研究》,第54页。这就出现了当资本走近艺术时,艺术及艺术家的异化问题:艺术家一方面竭力保持原有的神话形象,一方面又面临着名誉、金钱和权力的诱惑;一方面受到对艺术商品化铺天盖地的媒体宣传的洗脑,一方面又受到舆论的炒作或批判。面对突如其来的资本浪潮和媒体炒作,中国当代艺术家很容易迷失,不再注重生活的体验,而沉迷于各种商业活动的炒作和展览的游走,整日以关注艺术市场行情的排行榜为乐,以走上豪华的红地毯、享受高规格的晚宴为荣,似乎这样才能证明艺术家的身份,这就造成了艺术家身份缺失的问题。他们把艺术活动当成了发家致富和沽名钓誉的手段。针对当前一批艺术家的迷失现象,批评家林木曾有精辟的描述:

他们以间谍式的激情收集西方各种当代展览的材料,并投之以学者般的钻研热情,他们商人般地精确分析国外艺术市场的行情,政治家般敏锐地研究西方艺术权威们的对华需求,军事家般严谨地制定“走向世界”的战略技术,又以外交家般的手腕“游刃有余”地周旋于西方艺坛。③林木:《享受艺术——当代艺术异化谈》,《新疆艺术学院学报》2002年第1期。

如今,资本介入社会已是这个时代的现实背景,关键是艺术家如何把握作为艺术家的责任或者底线。批评者认为徐冰的《凤凰》反映了中国当代艺术“异化”和“物化”的负面现象,而《凤凰》是否符合这样的条件值得商榷。但可以肯定的是,徐冰的这个作品无论是否找到了理想的资本赞助者,是否有广大的知音,徐冰都必将成为自己作品精神的殉道者,他都必将承受作为一个艺术家的命运:或是鲜花,或是飞沫,或是冷落。作为艺术家,即使人人都像梵高那样纯情、为艺术而癫狂,愿意凿壁偷光,愿意头悬梁、锥刺股地去工作,但其作品仍无法完全属于艺术家自己。

三、艺术活动的异化——《凤凰》的展示过程

《凤凰》的创作活动也同样是遭遇资本“异化”的产物,从一开始,徐冰就不愿意将他的《凤凰》作为某个资本集团的形象代言人来制作这件作品,①批评者指出,是徐冰的名气和《凤凰》会带来的品牌附加值促成了这件作品的诞生,这只是一次商业广告的投入行为,如同聘请明星做产品形象代言人一样,并强调《凤凰》的创造性、艺术性、思想性都不具有持久增值的内在含量。参见程美信凤凰网博客,2010年04月28日,http://blog.ifeng.com/article/5176562.html。他只是在CBD某财富大厦的大堂里最终找到了《凤凰》的创作灵感,也希望这个金融财富大厦的大厅成为《凤凰》的落脚点。这里虽然不是艺术家栖居的梧桐树,但这里为艺术家提供了创作灵感,同时也为艺术家的作品创作增添了复杂的注脚。

《凤凰》从2008年起进入制作阶段,徐冰原本打算用两个月时间制作完成,最后不得不延续到两年。虽然制作的材料全是废料,但是组装两只分别重达约12吨的凤凰所需要的人力、物力和财力是个无底洞,制作过程缓慢进行,奥运会期间为期三个月的停工更是雪上加霜,与委托方的矛盾也愈发难以调节。金融危机发生后,委托方正式拒绝接收作品,除技术和资金原因外,“最不可思议的是,他们认为我这个作品没有完成。他们希望我在凤凰外边再用水晶贴一道边。显然,在对于作品的理解上,我们分歧很大”。②雷晓宇:《凤凰的故事:当艺术遇到资本》,中国企业家网,2010年05月28日,http://www.iceo.com.cn/zazhi/2010/0528/194464.shtml。《凤凰》没有按照委托方既定的想法去修改,只好长时间停滞,直到经过多方的共同努力,收藏家林百里重新为这件作品注入资金,最终于2010年在今日美术馆门前的广场首次展出,也只能是远远地以CBD金融建筑群作为展览背景——而CBD某财富大厦的大堂曾经是作品原定的落脚点,是艺术家所认为的作品最佳展示地点。艺术家与投资商对于艺术作品创作方案的分歧,也成为了《凤凰》曲折故事的导火线。艺术家就是这样在艺术活动中,坚决地“被”艺术环境所异化。

图5 《凤凰》在今日美术馆(2010年)

当资本成了艺术界看不见的那只手,艺术活动就由单纯的艺术家的事变为一系列复杂故事。例如艺术与地产的关系:一方面,艺术抬高了区域性的房地产价格和文化价值,艺术家与地产商合作的展览也纷纷崭露头角;另一方面,随着大规模城市化运动的推进,“地产吃艺术家”的故事不断上演,城市里的艺术区不断被拆迁,画家村遭遇“诉讼潮”,艺术区的艺术家不得不为自己的生存和创作空间不断争取权利,就连中央美术学院实验艺术系的学生举行的“街边研究所第三次展览”(2010年),也因展览场所的地产纠纷而只能为期一天,学生因此将“地产”定为展览主题,利用展览现场的现成物品改造为艺术作品。

艺术活动的异化,结合马克思对“劳动活动本身的异化”的诠释,可以理解为艺术活动由于经济利益的驱使而屈服于市场,艺术活动本身变成了一种否定自我的活动,艺术与地产的纠葛是艺术活动异化的常见现象之一,而地产投资的幕后推手就是资本。

图6 《凤凰》在美国马萨诸塞当代艺术博物馆(2013年)

四、艺术市场及艺术批评的异化——关于《凤凰》的批评

《凤凰》背后的故事何以产生?这就涉及中国艺术市场的问题。据说徐冰一开始并没有与委托方签订书面合同,据业内人士透露,目前国内的艺术品订制生意很多都只是口头上的约定,这就为后来的纠结故事埋下了伏笔。艺术市场法律机制的构建不健全和运行不规范,其实只是艺术市场问题的冰山一角,笔者赞同青年策展人皮力的态度:“从这件作品(《凤凰》)诞生的角度出发,认为这件作品是一件因商业委托产生的公共艺术作品,是委托人、艺术家、生产成本等多方面博弈的产物,因此在对它的好坏进行探讨时应划定一个范围。”①见皮力在徐冰“凤凰”学术座谈会的发言,转引自许柏成:《本土资源的视觉再造——徐冰“凤凰”学术座谈会举行》,艺术中国网,2010年04月06日,http://art.china.cn/zixun/2010-04/06/content_3451052.htm。

《凤凰》在今日美术馆和上海世博会展出之后,获得了“作品成功”的喝彩声,同时也引来了激烈的质疑和批评的声音。有人批评徐冰的《凤凰》完全是个仿古性的、将垃圾废料制作成艺术品的公共雕塑,“释放出的社会意义是非常媚俗的和负面的,除了满足大众好奇心理之外,完全没有文化批判性和艺术创造性的可能意义,反而是一种新极权主义工业化的象征产物,应当是被批判的艺术教材”。②参见程美信凤凰网博客,2010年04月28日,http://blog.ifeng.com/article/5176562.html。有人批评《凤凰》是“无知、讨巧”,甚至怀疑徐冰的艺术基本功和造型能力,断言徐冰的《天书》装置艺术效果也是“偶然”。③徐瓒:《徐冰〈凤凰〉:无知、讨巧、偶然》,《艺术时代》2010年第3期。还有人质疑《凤凰》是另一种恶俗,属于一种产品艺术,“只是为自己的美好构想找买单对象,结合当前中国现实的最强背景信息,找到代表性的中国符号,作品材料上最好尽可能用上废弃物品,然后通过助手进行整装”。

我们暂且忽略这些批评是否符合徐冰的《凤凰》,但它们的确在众目睽睽之下引出了资本介入艺术所带来的“艺术作品异化”问题,即艺术作品彻底沦为了商品,成为一种异己的存在物,偏离了艺术家的方向,走向了艺术的对立面,也意味着产生“非艺术”“反艺术”,还出现了与传统审美相异的“庸俗艺术”,出现了与传统创作理念相左的符号性创作。与欧美的艺术作品的创作环境和市场环境一样,中国当代艺术的异化问题其实已是一个非常普遍的现象。

值得注意的是,艺术市场的异化也并不等同于艺术市场的畸形发展,艺术市场的异化,也会带来有益于当代艺术发展的一面:它意味着艺术的世俗化。正如安迪·沃霍尔所说的那样,“每个人可以拥有15分钟的成名时间”,艺术也不再是特权阶层享有的,而是大众共同享有的,艺术市场也将为公众提供可与观众直接交流的艺术和艺术作品,让大众拥有欣赏艺术和享有艺术品的平台。

这里引出了另一个问题,即艺术批评的异化,这又集中体现在资本介入艺术后人与人之间的异化关系。有批评家曾指出,一些所谓的为艺术市场辩护的批评家,其实是在为投机炒作的利益集团作代言,而且艺术资本只会助长拜金主义和艺术精神的虚无主义,④朱其:《艺术和资本的辩论以及后极权主义的文化意识》,杜大恺:《清华美术(卷8)——中国当代艺术与资本》,北京:清华大学出版社,2009年,第56页。虽然这样的言论直接指向了当代艺术批评界存在的“异化”问题,但是未免有些以偏概全,也引起了极大的轰动和争议,这又何尝不是一种艺术批评“异化”的现象呢?其实,资本也使得当代艺术在某种程度上摆脱了政治和宗教的直接干预,处于一种相对活跃、自由的艺术生态中,也将自主性的概念引入人们的头脑。当然,批评家在面对资本的时候,坚守审美价值和批判精神是一种责任,这也与批评家的特殊身份有关,但这并不意味着对资本以及与资本碰撞的艺术作品的随意谩骂,而应保持一种学术立场,对资本保持一种客观批判的态度。

五、资本的驱动——《凤凰》映射的“艺术异化”

马克思所说的“异化劳动”的上下文是资本主义发展到了一定阶段,才会产生真正意义上的异化劳动,此时资本不等同于金钱,而是成为全社会层面的一个普遍化概念。在资本的基础上产生的“异化劳动”让劳动者、劳动、商品乃至资本家均产生异化,进而形成循环不停的异化的资本主义世界。这是资本主义发展到一定阶段的证明,而对“异化劳动”的扬弃也意味着其后续的发展。

在艺术领域,资本既资助艺术也滋生了艺术的异化。艺术是特殊的生产活动,艺术家也不同于一般意义上的生产者,因其具有更多的主观能动性。但资本驱动下的艺术生产作为一种劳动形式同样在某种程度上从属于资本。马克思将资本和劳动视为对立关系,只有在异化劳动的情况下劳动才从属于资本,他相信只有消灭资本才能彻底消灭异化劳动的基础。在艺术领域也是如此,只有将资本剥离,艺术才能够从服务于资本转变为真正意义上的艺术表达。这确实是一种理想化的想象,因为至少在现行背景下,完全剥离资本的艺术世界无法正常运转。一方面,资本使得艺术表现处于相对自由的环境中,并直接作用于艺术的传播与流通;另一方面,资本之下的艺术市场化存在异化艺术家和艺术创作的风险——他们中的部分人可能被资本裹挟,失去艺术创作的主观性而使得创作行为成为异化了的劳动行为。完全趋同于资本动向的艺术存在被全然商品化的风险而失去艺术的精神内核,但全然脱离资本的控制则要在传播或金钱方面作出妥协。

简单地说,资本与当代艺术是共谋与博弈的关系,被资本异化的当代艺术,可能会逐渐走出当代艺术圈,而成为被批判的商业艺术(在这里指以商业和媚俗为目的,迎合资本主义世界的趣味的艺术),这时候,批评家与策展人就发挥了批评与导向的作用。批评家基于自己的敏锐观察力,其批判性包括批判资本对当代艺术的“侵蚀”;策展人基于自己的社会网络与判断力,重新建构资本与当代艺术的关系,比如办一些网红展览——资本为当代艺术展览带来了红利与关注度,这是一种比较理想化的艺术异化关系。但是,在现实中事实更为复杂,在当下,批评家与策展人往往是身份重叠的,甚至在资本的驱动下,艺术与资本的界限变得模糊,艺术的创作、展示和收藏被金钱与利益所驱动,特别是一些西方策展人、批评家可能利用中国当代艺术作品背后的意识形态,去选取他们心目中符合价值批判的作品推给艺术博物馆、艺术市场和新闻媒体。这样的共谋与博弈的关系,也是资本这把双刃剑所带来的。

资本为中国当代艺术市场带来了火爆局面,也为其异化埋下了种子,面对热闹混乱的市场,就更需要我们反思中国当代艺术的真正价值,反思资本与艺术的关系问题。徐冰的《凤凰》从创作到展示始终都绕不开资本的话题,这件作品不仅是对当时社会发展的反思和表达,更映射出了资本与艺术关系的一个切面:出资方试图通过赞助作品创作来达到某种商业意图,但由于外在环境的变化和艺术创作本身的不可控性而中断了资助——从这个角度看,这并不是一次成功的投资,而出资人同样从属于资本,这就意味着其本身亦是被异化了的一方。艺术家或许不想直接用这件作品反映异化了的艺术生产,但却主动将资本和资本驱使下的生产活动和社会现象作为艺术表达的对象,这既是对现实的旁观,又是对现实的反思与升华。作品创作和展示过程本身经历了艺术家与出资方、艺术作品与商业的共谋与博弈,成为资本与艺术复杂关系的一个缩影。在高度商业化的社会中,资本作为一个普遍化概念不仅外化为艺术市场,更是艺术异化产生的基础并不断滋生着来自艺术内部对资本的反思与反抗。

六、结语

正如徐冰所体验的那样,倘若艺术家的“理想是你要面对这个生活现实,面对这个社会,面对这个时代,你就必须要与资本这个事情发生各种各样的纠缠。关键是你作为艺术家,你有没有这种勇气和耐力来把握住自己的底线”,在与资本的博弈中获得自我的独立身份,这也是当代艺术家面临的严峻问题。人们应当反思当代艺术的境遇和真实现状:中国艺术市场用十几年时间建立了西方花几百年造就的“超级麦田”,面对资本涌入,中国当代艺术家在做“麦田的守望者”时,不得不面对异化问题,不得不比西方艺术家付出更多的披荆斩棘的艰辛甚至放火烧荒的痛苦。艺术与资本在市场中碰撞而呈现的“异化”“物化”皆是艺术生活在社会生活中的客观现象,艺术家不能回避,也无法回避,只能智慧地坦然面对,艺术家拒绝的只是拜物主义的“物化意识”,如此才能让中国当代艺术这只凤凰真正涅槃重生,寻找到自己栖居的梧桐树!