水生植物在水生态治理中的应用与设计

2021-06-23张力王丽君陈亮陈义浦徐彬李萍

张力 王丽君 陈亮 陈义浦 徐彬 李萍

(南京市水利规划设计院股份有限公司,江苏南京 210022)

1 引言

水生植物是水生系统重要的初级生产者,是维持生态系统健康运转的基础[1]。水生植物不仅能起到净化水质的作用,还能改善水体生态环境,促进退化水体生态系统的恢复[2]。水生植物在河湖生态治理中得到了广泛的应用,与传统物理、化学修复技术相比,水生植物修复技术具有可原位进行、投资省、对周围环境的扰动小、对污染物去除具有持久性、公众易接受、可以与物理化学方法结合使用等优点[3]。目前,有较多针对水生植物生长影响因子、净化机理等方面的研究,但鲜有针对水生植物规模化应用,特别是规模化设计方面的研究。本文试图通过对前人研究的探讨,从规模化应用设计角度出发,对水生植物在水生态治理中的应用方式方法进行综述。

2 水生植物的分类

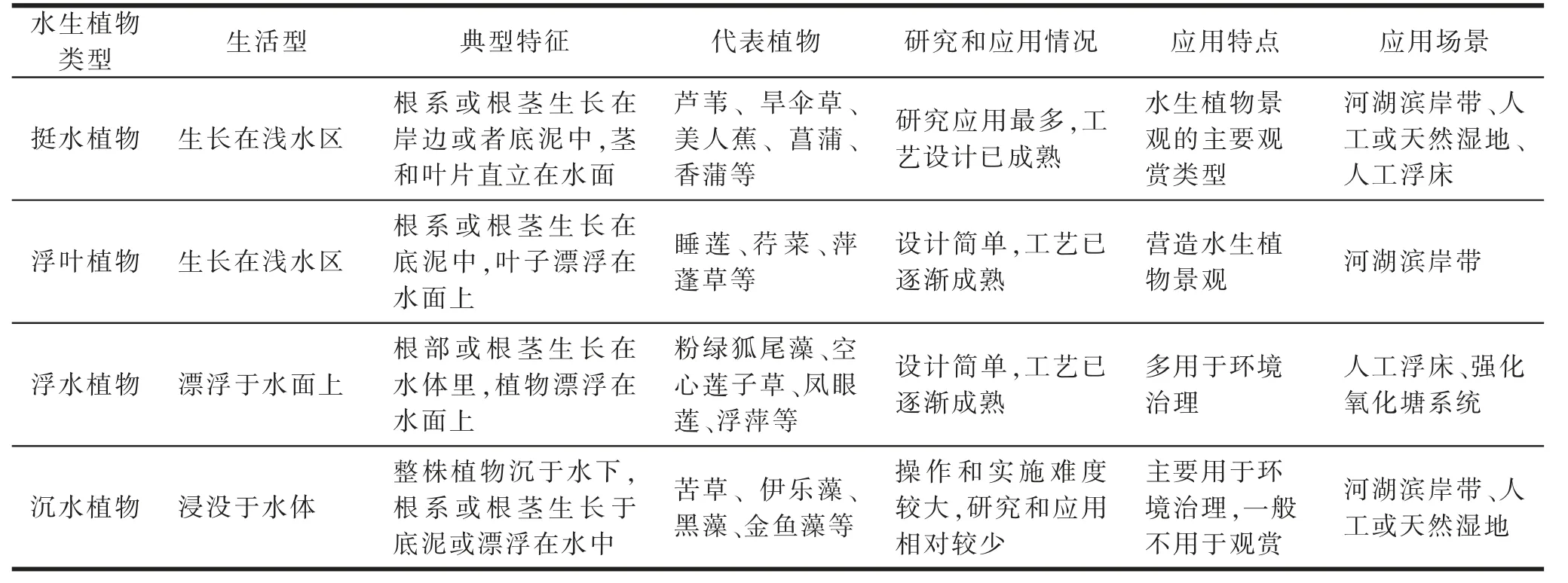

大型水生植物是生态学范畴上的类群[4],不仅包括生活在河流河道中的植物,还包括在河岸带长期适应湿生生境的植物。根据造景功能、形态特征及生活习性,一般可将其分为挺水植物、浮水植物、浮叶植物和沉水植物4种类型[5],其典型特征、代表植物、应用场景等见表1[6-8]。

表1 水生植物的分类

3 水生植物在水生态修复和治理中的作用

水生植物在水生态修复和治理过程中,主要是通过庞大的枝叶和根系形成天然的过滤网,对水体中的污染物质进行吸附、分解或转化,从而促进水中养分平衡;同时通过植物的光合作用释放氧气,使水体中的溶解氧浓度上升,抑制有害菌的生长,减轻或消除水体污染[6]。主要水生植物对污染物去除功能见表2[6,9-10]。

表2 水生植物的污染物去除功能

4 水生植物适用生境条件

水生植物的生长受光照强度、营养盐、底质、悬浮物、水流、温度等多种因素影响,其中,光照强度是水生植物,尤其是沉水植物生长的主要限制因子;营养盐、底质、悬浮物、水流、温度对水生植物生长影响较为明显,各因子都存在某一适宜数值区间,满足水生植物生长,不同类型沉水植物及在其不同生长阶段,该取值区间也有所变化;着生藻类、重金属、pH等因子也会对水生植物生长产生一定影响,但其作用程度相对上述因子较低[11]。

4.1 光照强度及透明度

光照是水生植物,尤其是沉水植物生长的限制性因子,而且决定了沉水植物在水下分布的最大深度。受水体中溶解物、悬浮颗粒以及水深的影响,太阳的光能迅速衰减以及在空气与水交界处产生损失,随着水深度的增加水体光照条件减弱,导致在不同的水体以及同一水体的不同深度,光照条件存在差异[12]。在实际测量过程中,往往不是测量水体光强,而是测量水体透明度[13]。

挺水、浮叶、漂浮植物应种植在光照充足的区域;沉水植物种植区应确保3 h以上光照,透明度小于种植水深1/2的水体不宜种植[10]。王海军[14]研究表明,透明度与水深之比是沉水植物生物量最重要的调控因子,以关键时期3—6月的透明度与水深之比为驱动变量构建了系列的沉水植物生物量关键期模型。根据模型解析发现,3—6月植物正常生长的透明度与水深之比低限分别为0.66,0.47,0.55和0.45,鉴于长江流域湖泊在6月的平均水深一般为3m,则沉水植物正常生长的透明度阈值为1.4m。

4.2 水深

水生植物对水位变动的响应主要包括形态特征、生物量、物种分布和物种结构的改变。另一方面,水位变动被认为是一个环境干扰因子,适度的水位变动有利于增加物种多样性,长期的水位变动在植物群落演替上扮演重要的角色[15]。

挺水、浮叶植物应以水深30~100 cm为宜,沉水植物可适应100~150 cm水深[16]。主要水生植物的适宜水深见表3[10,16]。

表3 水生植物的适宜水深及耐寒性 cm

4.3 水温

一般来说,每种水生植物都有其适宜生长的温度范围,低于或高于其适宜温度水生植物会生长不良甚至死亡[17]。主要水生植物的耐寒性见表3[18]。

4.4 水质

水生植物的生存存在一个阈值问题,水体中污染物浓度一旦超过其生存阈值则会导致水生植物枯萎甚至死亡[19]。

挺水、浮叶、浮水植物种植区域的水质pH值以6.0~8.5为宜;沉水植物水质要求洁净,水体适宜的pH值为6.0~9.0之间,水体的化学需氧量、高锰酸盐指数控制在15mg/L以下;氨氮含量偏高的污染水体不适宜种植挺水、浮叶植物及小型浮水植物,可根据污染程度适当选择一些大型浮水植物[10]。水体的TN含量小于2mg/L时有利于湖泊中沉水植物的发展[20]。

当氮含量高于0.5mg/L时,应选择生长迅速及对氮的需求量较高的凤眼莲、浮萍等水生植物进行配置;当磷含量高于0.2mg/L时,应选择具有发达地下块根或块茎、对磷元素的需求较多的睡莲等水生植物进行配置;当氮含量高于1.0mg/L、磷含量高于0.2 mg/L时,应选择根系发达、生长量大、营养生长与生殖生长并存的芦苇、美人蕉、香蒲等水生植物进行配置;当氮含量低于0.5mg/L、磷含量低于0.5 mg/L时,应选择伊乐藻、金鱼藻等沉水植物进行配置[16]。

4.5 水体流速

水流不仅能影响水生植物群落结构和物种分布,还能影响其繁殖传播、新陈代谢过程和形态特征[15]。挺水、浮叶植物生长要求相对静止、流速低缓的水体;沉水植物生长要求中、下层流速小的水体;浮水植物一般适宜在水面相对静止的围合区域种植[10]。当水体流速<0.1 m/s时,宜种植沉水植物、浮叶植物、挺水植物;当水体流速>0.9 m/s,不宜种植沉水植物和浮叶植物,可种植挺水植物。

李怡等[21]研究表明,在河道中水生植物一般生长在水流较缓慢的区域,研究河流水生植物发现,当水流速度小于10 cm/s时,水生植物生长宽幅能达到1 050 cm,种类丰富,多样性高;当大于10 cm/s时,仅为210 cm,且以挺水植物为主。此外,王华等[11]研究了水流对生长期沉水植物的影响,见表4。

表4 水流条件对生长期沉水植物的影响分析

4.6 底质

早期的研究表明,底泥的物理特性对水生植物的影响相对于底泥的化学性质要大。底质条件是否符合水生植物生长,不仅取决于底质本身的特性,很大程度上也受制于水温和水深[17]。

挺水植物种植底泥一般要求为疏松、壤土、半黏土或层积淤泥,pH值以6.0~8.5之间为宜,种植前对土壤应进行消毒,种植土厚度不小于30 cm,肥沃;浮叶植物种植底泥一般要求为河泥、湿地底土及水稻土,pH值以6.0~8.5之间为宜,种植前对土壤应进行消毒,种植土厚度不小于30 cm,肥沃;沉水植物种植底泥一般要求为河泥、湿地底土及水稻土,种植土厚度不小于20 cm,肥力中等以上[10,22]。

4.7 水生动物

鱼类不仅通过牧食直接作用于水生植物,还会通过扰动增加水体的浊度,从而降低光照,进而影响水生植物的生长;底栖鱼类还会通过对底泥的扰动,影响水生植物的固定和着根[23]。研究发现,草鱼和鳊的存在都不利于沉水植物的生长,其中草鱼的影响力超过鳊,而鲫的存在有利于沉水植物的生长与恢复[24]。

在湖泊、河塘等区域种植挺水、浮叶植物,宜采取隔离围栏,减少来自鱼类的危害,减缓船行波对植物和土壤的冲刷;沉水植物种植初期应采取隔离及围护措施,一是减少食草性鱼类的危害,二是控制沉水植物无序蔓延,确保其景观效果[10]。

5 水生植物的设计

水生植物在水生态治理中的载体形式主要包括人工或天然湿地、池塘(氧化塘等)、人工浮床及河湖滨岸带[7]。水生植物恢复应以营造水生植物适宜的生境条件为先,在设计工作前期应对水生植物恢复区的光照强度(透明度)、水深、水温、水质、水体流速、底质及水生动物等基础生境条件进行调查,选择适合的生境条件引导水生植物恢复。此外,水生植物在水生态治理中的设计还应考虑品种选择、空间布局、种植密度、种植季节、辅助技术及环境效益等相关因素。

5.1 品种选择

水生植物品种选择的主要原则包括:选用根茎茂密、须系繁盛、抗污染的水生植物;选择具有区域环境适应能力的水生植物;选择种植水生植物的品种应考虑生态平衡的需求;应根据不同的季节选择品种相互搭配的水生植物;选择便于后期管理的植物品种等[25]。

在河湖滨岸带,流水景观中种植水生植物的区域较小,植物要雅致而富有情趣,还必须能忍受水淹或干旱的情况变化。而在静态池塘,挺水植物宜种植在岸边浅水处;浮叶植物、浮水植物宜种植在水面中央,为池中水面景观添色彩;沉水植物为水体景观作点缀[10]。

对于人工浮床而言,宽阔水域以营造浮岛植物群落景观为主,注重远大宏观和连续的效果,植物种植以量取胜,增加体量大、质感强的植物种类,选择观花植物与观叶植物错位搭配,采用丛植、片植2种方式营造水上景观;小面积水域注重单株植物姿态、色彩、株高等观赏价值,采用丛植方式营造景观;自然河流根据水体流道宽窄并结合河岸带植物景观进行配置,选择体量较小、株高较低的植物进行点缀[26]。

5.2 空间布局

根据水域深度、设计需要,从水体的深水区至陆地沿岸带,应按照沉水植物群落、浮叶植物群落、挺水植物群落、湿生植物群落(乔木、灌木)系列进行空间配置;实际应用时,应根据现场状况、施工面积、坡度等立地条件,选择水生植物种类及其生活型,进行不同层片配置;同一水深范围内的应选择1种或2种相同生活型植物进行配置,小范围内不宜配置多种植物;如需在同一水深范围内布置2种或多种水生植物(主要是挺水植物类),应采用土工布、木板、水泥板、种植容器等进行沿岸种植土分隔[22]。浮水植物宜采用竹木或网框框养[27]。

应充分考虑水生植物与周边环境的空间关系,留出娱乐行船的通道[10];对于城市河道,挺水植物和浮水植物种植面积不宜大于治理河道水域面积的30%,沉水植物覆盖面积宜控制在治理水域面积的20%~30%[27]。罗希等[28]研究表明,对于浅水湖泊,沉水植物覆盖度可在50%~70%范围内取值,对于污染负荷小的湖泊,可以取相对较低的值,对于水塘,其取值可按约30%考虑,此外,要避免生态遭到破坏,则需要不断地打捞过量的水草,但若水草覆盖度过高(>80%),则运行管理成本和难度都将增大。德清县养殖尾水净化工程经验表明,对于养殖尾水净化系统中生态沟渠等设施中的人工浮床,其覆盖面积宜控制在生态沟渠水域面积的1/3~2/3。

此外,不同水生植物之间的生物学习性和生态习性不同,混种之后各自的生长速度不同,常常出现弱势种类在若干年后消失的现象。水生植物混植时,应考虑混植植物体量的一致性、生长势的一致性、规格的适应性、栽种密度的一致性、萌发时间的协调性等[29]。

5.3 种植密度

水生植物种植密度主要根据水生植物种类及景观需求来决定。对于个体较大的水生植物,种植密度不宜太大,若种植太密会出现营养面积小、通风条件差、光照差等问题,易导致植株长势不良、病虫害多,不仅浪费植株,还影响景观效果;对于个体较小的水生植物,种植密度不能太小,若种植太稀,则会导致在植物群体种间竞争中处于不利地位,极易被杂草侵占,影响保存率,给养护工作也带来极大困难,如不及时采取补种措施,最后往往会成为一片荒芜之地[30]。

对于生长期不断分蘖的水生植物种植间距要大一些,这样才能避免水生植物在生长的过程中出现间距过小的情况;对于不分蘖或者分蘖时间间隔较长的水生植物,种植的间距则应该小一些[31]。

5.4 种植季节

多数水生植物需在生长期种植,低温地区以及耐寒性差的品种需在生长期种植,耐寒性强的品种可在休眠期种植[32]。挺水、浮叶植物以15℃以上水温种植为宜,气温低于5℃时不宜种植;浮叶植物的种植时间宜为春末至秋季;沉水植物播种宜在春、夏季进行[10]。

5.5 辅助技术

水生植物恢复应遵循自然规律,以自然恢复为主,辅以人工恢复。人工恢复只是在关键的节点上利用人类的力量启动和促进自然恢复过程。在水生植物恢复的初期,可多借助人工恢复的力量,以后恢复过程还是应以自然恢复为主,这也更有利于水生生态系统的稳定[17]。

管卫兵等[33]研究表明,可以大型枝角类吃藻、控藻作为前导启动因子,在短时期内提高水体透明度,创造沉水植物重建的发生条件。胡莲[34]研究表明,可以通过构建围隔减弱围隔内外水体的自由交换,有效抵御外界风浪的扰动,并避免沉水植物被植食性鱼类破坏,给沉水植物的生长提供一个相对稳定的环境,促进沉水植物的恢复。

5.6 环境效益

前文已经对水生植物在水生态修复和治理中的作用进行了定性的简述,但是实际设计过程中时常需要对水生植物恢复后的环境效益,尤其是其对污染物的去除能力进行定量分析。目前主要有3种定量分析方式:其一是利用前人统计的表观数据进行计算,如常用的人工浮床对氮去除效果为23.7~34.6 mg/(m2·d),对磷去除效果为3.10~4.83 mg/(m2·d)[18],利用这些数据及人工浮床的面积等,可以计算出人工浮床去除污染物的环境效益;其二是利用一级反应动力学公式Ct=Coe-kt,式中,Co为某污染物的初设浓度,Ct为t时刻某污染物的浓度,k为污染物降解系数,t为反应时间,通过资料类比、常规监测估值、实测资料反推等方式得出水生植物污染物降解系数k,从而计算出水生植物的环境效益[35];其三是利用营养物吸收量与水生植物生物量增值的比例关系进行计算,比如芦苇生长率为10~60 t/(hm2·a),其组织的氮含量为18~21 g/kg干重,磷含量为2.0~3.0 g/kg干重,再由设计芦苇恢复面积、芦苇含水率等参数,可以得出芦苇对氮、磷去除的环境效益[36]。水生植物环境效益受植物物种、水体富营养化、种植方式等因素的影响[37],其定量分析理论还需进一步研究。

6 结语

水生植物在水生态治理中有着广泛的应用,在设计工作中应优先结合生境条件,引导水生植物恢复,在生长初期亦可借助辅助技术助其恢复。在工程设计中应注重水生植物的品种、布局、密度及种植季节等设计,最大化水生植物的生态环境效益。此外,应注重理论研究与工程实际的结合,进一步优化水生植物的设计,推动水生态修复事业的发展。