贵州赤水大瀑布景区山体内电梯竖井工程设计

2021-06-23蔡志伟杨伟松

蔡志伟 向 昭 刘 宇 杨伟松

(中煤科工集团重庆设计研究院有限公司,重庆400042)

1 概述

目前,在山体内修建电梯竖井工程多见于景区,如福建宁德屏南鸳鸯溪景区山体电梯竖井、浙江文成县百丈景区山体电梯竖井以及本文所依托的贵州赤水大瀑布景区山体内电梯竖井。该类型工程的主要功能是解决景区较大竖向高差导致的游人通行难问题,如本工程建成之前,游人来回需步行约60 分钟的陡峭山路方能近距离欣赏大瀑布的美景,致使一些年长或行动不便者只能望而却步,对景区的服务水平和吸引力大打折扣。

在山体内修建电梯竖井不但能解决游人通行问题,同时该种结构主要隐藏于山体内部,对景区的自然景观和生态环境影响也最小,具有较好的生态环境效益。在山体内修建竖井常见于交通隧道通风竖井、矿山竖井等,不同的竖井功能要求决定了其不同的设计重点和难点。在景区山体内修建电梯竖井的主要目的是为游客电梯提供一个通道构筑物,确保电梯运行的安全性、舒适性和耐久性。

2 工程概况

该项目位于贵州省赤水市十丈洞大瀑布景区,工程区地处大娄山北麓云贵高原向四川盆地过渡地带,地势东南高,西北低,区域地貌类型属于中山峡谷区,微地貌为风溪河河谷地貌。工程区地形陡峭,多基岩出露,上部地层由第四系全新统人工填土(Q4ml)、第四系全新统坡洪积(Q4dl+pl)成因块石土组成,下伏基岩为白垩系嘉定群第二段(Kjd2)砂岩,竖井及平洞围岩级别为Ⅳ级、Ⅴ级。

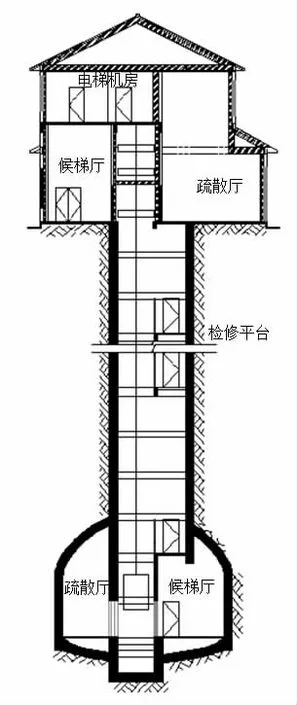

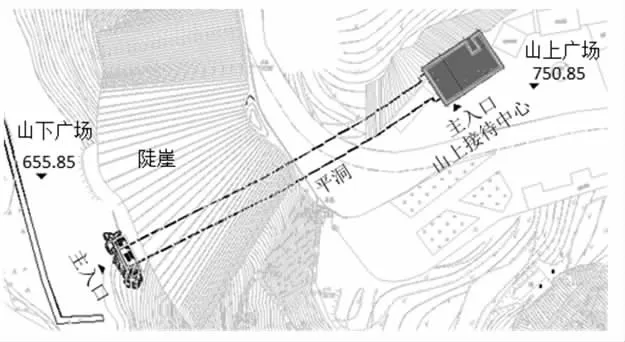

工程主要分为地上游客接待中心和地下候梯厅两部分。地上游客接待中心为两层,一层为候梯厅、疏散厅、售票室、消防控制室,层高为4.5m;二层为电梯机房,层高为3.5m。一层顶面与二层楼板间有1.5m 的预留井道通风空间。地上建筑通过山体内的电梯竖井和地下层空间连通,地下层为候梯厅、疏散厅、缓冲区,空间高度为5m。地下候梯厅再通过平洞到达山下观瀑区。电梯竖井与平洞呈“L”形布设,竖井井深91.67m,平洞长134.45m。项目总平面图如图1 所示,项目立面图如图2 所示。

图2 项目立面图

图1 项目总平面图

3 竖井及平洞内轮廓

3.1 竖井内轮廓

目前,国内景区电梯竖井内轮廓多采用圆形[1],圆形竖井受力性能最好,但其有效利用空间相对矩形断面小,特别是电梯轿厢台数较多情况下空间浪费问题更为突出。综合以上因素,并根据电梯轿厢、检修平台、疏散检修楼梯及运营设施所需空间尺寸最终确定本工程竖井采用11.8m×4.1m 矩形断面,净空面积48.38m2。竖井内轮廓及布置如图3 所示。

3.2 平洞内轮廓

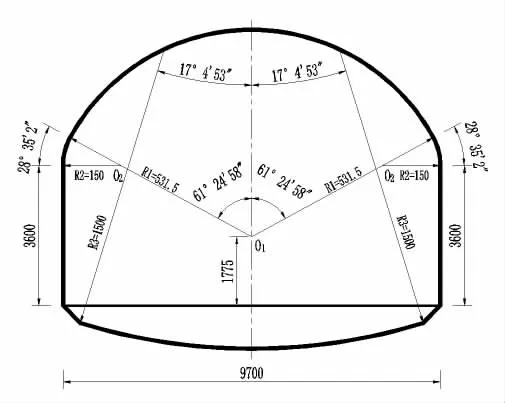

平洞大厅的内轮廓主要根据地下候梯厅、地下疏散厅、电梯轿厢、运营设施及室内装修所需空间尺寸确定,同时需兼顾游人乘梯舒适性及工程造价经济性等因素。综合以上因素,平洞大厅采用直墙拱形断面,净宽取9.7m,直墙高3.6m,拱高3.49m,净空面积68.22m2,平洞大厅内轮廓如图4 所示。

图4 平洞大厅内轮廓图

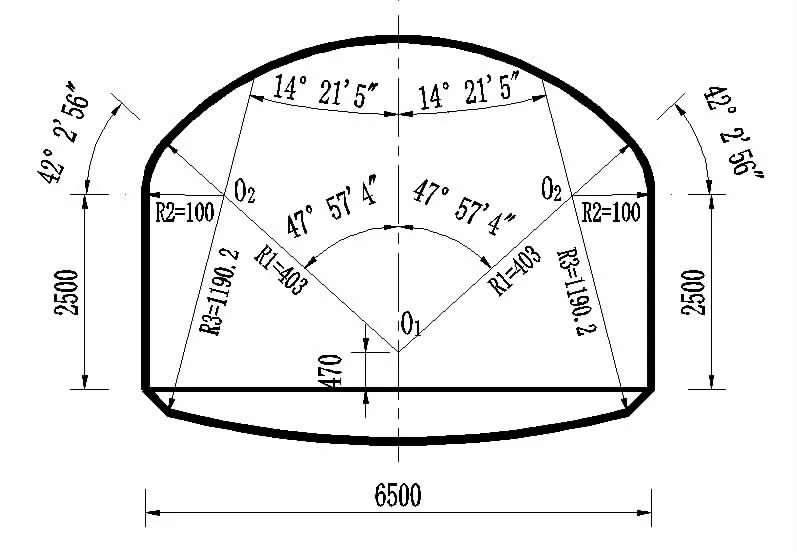

平洞通道的内轮廓主要根据游人通行量确定,平洞通道采用直墙拱形断面,净宽取6.5m,直墙高2.5m,拱高2.0m,净空面积29.33m2。平洞通道的内轮廓如图5 所示。

图5 平洞通道内轮廓图

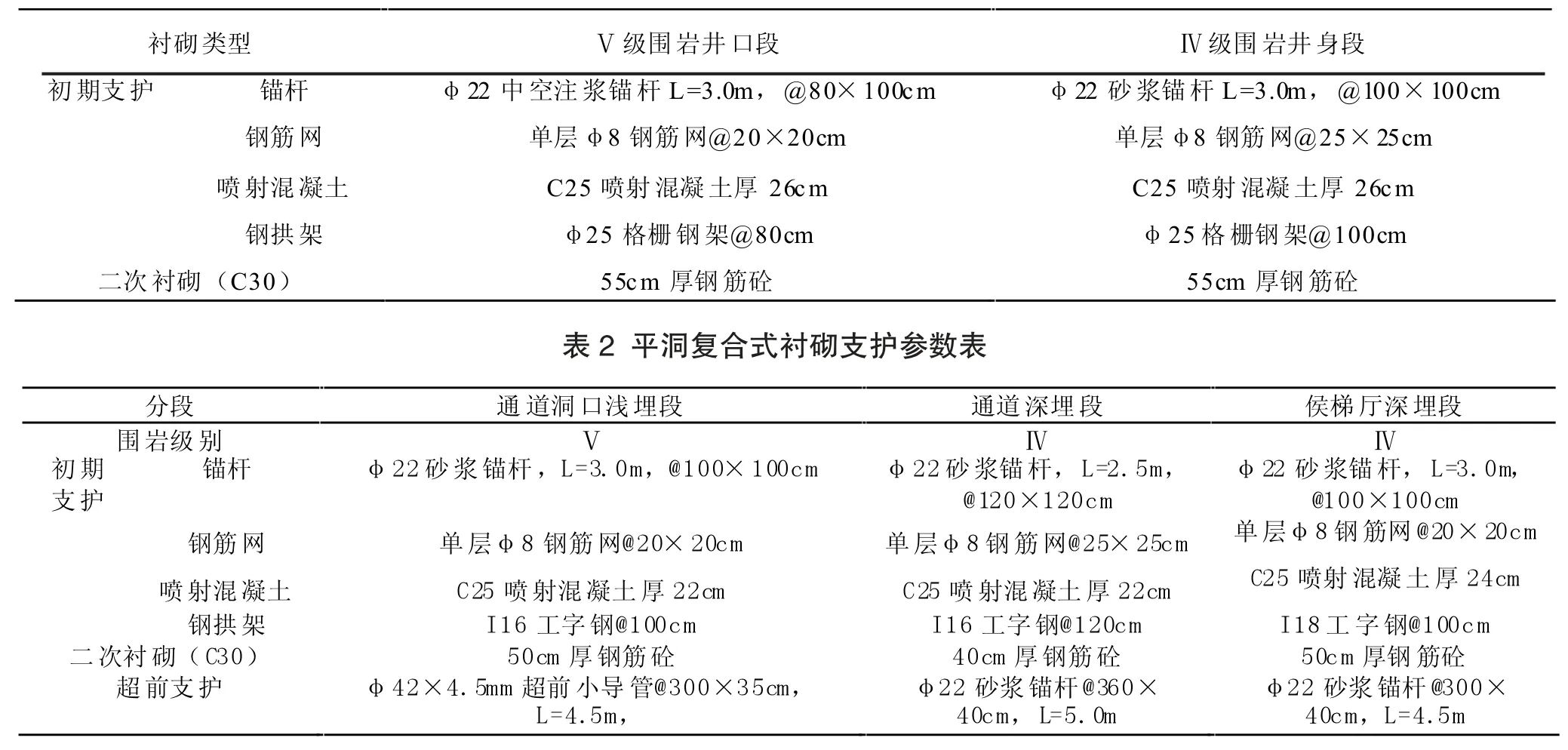

4 竖井及平洞衬砌结构设计

竖井衬砌结构根据《公路隧道设计细则(JTG/T D70-2010)》进行设计,包含锁口圈、井壁初期支护、井壁二次衬砌等,采用正井法[2]进行施工。平洞衬砌结构根据《公路隧道设计规范(JTGD70-2004)》进行设计,包含隧道超前支护、初期支护、二次衬砌等。利用工程类比法及地层结构法确定其初期支护参数,利用荷载结构法确定其二次衬砌,竖井衬砌支护参数如表1 所示,平洞衬砌支护参数如表2 所示。

表1 竖井复合式衬砌支护参数表

5 竖井防排水设计

平洞防排水采用常规隧道防排水措施,这里不再赘述。山体内电梯竖井防排水要求较常规的交通隧道通风竖井、矿山竖井设计要求更高,故重点介绍下本工程竖井防排水设计。

5.1 竖井防水设计

竖井采用C30 自防水混凝土,混凝土抗渗等级不小于P10。竖井二次衬砌与初期支护之间铺设1.5mm 厚EVA 防水卷材,在卷材与喷射混凝土之间铺设一层350g/m2的无纺布作为缓冲层。施工缝采用中埋式橡胶止水带。

5.2 竖井排水设计

理论上竖井排水较平洞更有利,但考虑到景区电梯竖井内空气湿度一般较高,若再出现地下水渗漏,则对竖井内机电设备的运营更加不利,故本项目除采用防水卷材进行防水外,在竖井周边还布设了环向及竖向盲沟。环向及竖向盲沟均采用1~3 根φ50 打孔波纹管,环向盲沟竖向间距一般为10m 一环,干燥无水段落适当加长,水量大的段落适当加密。

6 竖井防潮除湿措施

竖井里的电梯井道,是绝大部分电梯元件的工作场所,若其除湿问题得不到有效解决,则极易锈蚀破坏。地下工程主要湿负荷来源包括工程渗漏、工程散湿、人员散湿、自由水面、结露及外界湿热空气进入等[3]。对本工程竖井而言,其湿负荷来源主要包括工程渗漏、结露两个因素。针对竖井渗漏问题,已通过加强竖井防排水措施加以解决;针对结露问题,则需分析其成因,采取有针对性的措施加以防治:

6.1 本工程的主体工程为呈“L”型布置的竖井及平洞,若不采取有效应对措施,则具有明显的烟囱效应。夏秋季节,临近瀑布及河道的平洞外湿热空气极易进入洞内结露,因此,设计首先采取措施将竖井与平洞在大部分时间阻隔,使其成为两个相对独立的通风系统,避免平洞外湿热空气进入电梯井道。

6.2 本工程在地上一层与二层之间设有高1.5m 的通风道,且与电梯井道相通。电梯运行时,充分利用其上下运动的活塞效应,加强电梯井道与室外空气的交换,减少内外温差,避免热空气遇冷形成冷凝水。若以上措施还不能完全除湿,则启动安装在9 个检修平台备用的除湿机进行电梯井道除湿。

6.3 由于上站房空气湿度相对较低,自然通风条件较好,故将电梯机房设在地上二层。电梯未运行时轿厢自动提升至上站房机房;电梯井道内所有钢材采用不锈钢,所有电气元件应具有密封防水防潮功能。

7 火灾防灾及疏散救援

竖井及平洞因其特殊的密封环境,一旦发生火灾将会造成巨大的人员伤亡和经济损失,且本工程位于著名景区,人流量大,故完善的防灾救援设备及措施显得特别重要。为此,本工程设计了通风排烟系统、消防栓系统及喷淋系统,消防栓及喷淋系统属于常规设计,不再赘述,这里重点介绍一下本工程的通风排烟及疏散救援设计。

7.1 平洞通风排烟及疏散救援

平洞参照城市四类交通隧道设计,隧道通风方式有机械通风和自然通风,机械通风可分为纵向通风、全横向通风以及半横向通风等[4]。隧道的排烟方式可分为纵向通风排烟,集中排烟以及纵向与集中相结合的排烟方式[5]。本工程平洞采用全横向通风的方式,按4 次/h 换气数设计,机械排风,渗透补风。平洞排烟方式为设置防烟分区,集中排烟。

根据轴对称型与墙边受限型模型[6]计算火灾产烟量,结合平洞断面尺寸以及平洞潜在火灾规模,得出以下设计:

(1)在平洞口设置有风机房,并设有1 台DSQ-560 管道离心风机(11740m3/h,807Pa,5.5kW,73dB(A) 300Kg)用于平洞送风,2 台HTFC-I-18 低噪声消防柜式离心风机(21660m3/h,804Pa,11kW,74dB(A) 400Kg)用于平洞排风兼消防排烟。

(2)沿平洞口向候梯厅方向左侧设有送风管道并设置8 个500×300 双层百叶风口,温度低于70℃时处于常开状态,为平洞送风;右侧设有排风管道并设置9 个500×300 和3 个2000×400 单层百叶排烟口,9 个500×300 单层百叶风口处于常开状态,3 个2000×400 单层百叶风口在温度高于280℃时开启,消防风机平时开一台,火灾时两台全开。

(3)平洞为一个防火分区,同时设置有两个挡烟垂壁,形成三个防烟分区。当平洞内发生火灾时,左侧的通风口和通风风机关闭,不再输送新鲜空气进入平洞,右侧的两台平时排风风机转换为消防排烟风机,将平洞内的高温浓烟排出洞外,为平洞内的人员创造良好的逃生条件。所选用排烟风机应保证在280℃连续运转30min。

7.2 竖井通风排烟及疏散救援

竖井内设有专门的风井连接地上二层的HTF (A)-1-9 轴流式风机,给检修疏散楼梯通风。风井竖向每隔5 米设有单层百叶窗口与检修疏散楼梯相通,共计18 个,从而保证检修疏散楼梯内的通风量。

竖井电梯发生火灾时,控制系统首先会利用应急电源将电梯轿厢自动提升至上站房,便于人员逃生。若应急自动提升系统失效,被困人员则可以通过就近的检修平台到达检修疏散楼梯逃离现场,同时,位于地上二层的送风机开启,向检修疏散楼梯内送风,并满足楼梯间正压40Pa,保证人员安全逃生。

8 结论

本工程自2016 年建成以来运行良好,在大幅提升景区的服务品质、增加景区收入来源的同时,最大限度地保护了当地的自然景观和生态环境,取得了较好的社会和经济效益。山体内电梯竖井工程是一个系统工程,本文选择设计过程中的重点和难点,特别是工程除湿及疏散救援进行了简要总结,以期为今后类似工程提供一定借鉴,同时抛砖引玉,以期国内相关专业学者或设计人员对上述问题进行进一步深入研究,为今后类似的工程建设提供更好的技术支撑。