子女孩次性别结构与女性再生育

2021-06-22杨淑彩姜全保

杨淑彩 姜全保

摘 要:现有子女的孩次性别结构是影响女性再生育的重要因素。使用中国2000年人口普查数据和时期孩次性别递进生育指标对女性生育水平进行了测算。结果显示,女性普遍生育但终身只生育一个孩子的比例很大,基于孩次性别结构的生育行为体现了男孩偏好;城市和镇在生育第一孩时就存在性别选择;第一个孩子是女孩的女性生育二孩的可能性较大,且二孩是男孩的比例显著大于是女孩的比例;第一个孩子是男孩的城市和镇的女性大部分不再生育,而农村女性有很大比例会生育二孩,但几乎不存在性别选择。

采用某地区2019年的数据进行补充验证,同样发现:只有一个女孩的女性相比较只有一个男孩的女性生育者生第二孩的可能性要高很多,以上研究发现对当前二孩生育行为具有一定的启示意义。

关键词:生育水平;男孩偏好;孩次性别递进生育率;性别选择

中图分类号: C921 文献标识码: A 文章编号:1000-4149(2021)02-0027-18

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2021.00.010

收稿日期:2020-03-27;修订日期:2020-10-15

基金项目:国家社会科学基金重大项目“人口普查质量评估理论创新研究”(15ZDB136)。

作者简介:杨淑彩,西安交通大学公共政策与管理学院博士研究生;姜全保,西安交通大学人口与发展研究所教授。

Number and Sex Composition of Children and the Next Birth:

An Analysis Based on Parity and Sex Progression Model

YANG Shucai1, JIANG Quanbao2

(1.School of Public Policy and Administration, Xian Jiaotong University, Xian

710049, China;

2.The Institute for Population and Development Studies, Xian

Jiaotong University, Xian 710049, China)

Abstract: The number and sex composition of children a woman has are important factors that

affected the fertility of women. This present study used the parity and sex progression model, together with the Chinas 2000 population census data to analyze Chinas fertility. The results showed that, women generally gave birth

but a large proportion of women only gave birth to one child throughout their lives. The reproductive behavior reflected the son preference through the parity and sex of children a woman had. There was a certain first-birth sex selection among women in city and town. A large proportion of women continued to give birth after having a girl, and the child born was more likely to be a boy than a girl. While most women in city or town no longer gave birth after having a boy, a large proportion of women in village continued to give birth after having a boy, who had almost no sex selection.

This article used data from a certain region in 2019 and that women who have only one girl were much more likely to give birth than women who have only one boy. The analysis can obtain enlightment on the curreat second-child reploductive behavior.

Keywords:fertility;son preference;parity and sex progression model;sex selection

一、引言

中國的生育水平自20世纪70年代以来逐步下降,到90年代初期下降到更替水平以下。2000年和2010年普查数据显示中国的总和生育率分别为1.22和1.18。考虑到出生漏报和进度效应等因素,很多研究认为2000年以来中国的实际生育水平在1.5左右[1-5]。中国政府分别于2013年和2016年开始实施了单独二孩和全面两孩政策,然而2018年的出生人口数量1523万比2017年的1723万下降了200万,2019年的出生人口数量更是降低到1465万。低生育水平及出生数量下降引起了广泛关注[6-7]。

现有子女的数量是影响父母是否继续生育的重要因素。中国生育政策限制人们只能生育一个或者两个孩子,满足不了人们在数量上的生育愿望,所以出现了即使通过外出躲避计划生育、交罚款等各种措施也要继续生育的情况[8-9]。这些政策外生育体现了父母对于子女数量和性别结构的追求。而社会经济发展对于个体生育行为和生育水平下降的影响也越来越受到关注[4-5,10-13]。在过去的30多年中中国的生育意愿下降[14],当前绝大部分育龄女性实际上仅生育一个或者两个孩子[15],这也是生育数量影响继续生育的表现之一。

除了现有子女的数量,现有子女的性别结构也是影响父母是否生育下一个孩子的重要因素。父母会基于现有孩子的性别结构决定是否生育另一个孩子[16-17]。美国、澳大利亚、欧洲一些国家存在强烈的儿女双全的偏好,拥有两个相同性别孩子的父母比拥有一儿一女的父母更有可能继续生育[17-20]。亚洲国家如中国、韩国、印度等男性在传宗接代、养老保障和生产劳动等方面有绝对优势,因而存在强烈的男孩偏好[21-23]。在缺少胎儿性别鉴定手段的年代,只有女儿的家庭继续生育的可能性要比有儿子的家庭高很多,父母会通过多生达到有儿子的目的,男孩偏好提高了微观层面家庭的出生数量和宏观层面的生育水平[4, 24-26]。近年来随着技术的普及,夫妇通过胎儿性别鉴定和性别选择性人工流产代替以往的多生多育来实现子女的性别偏好和性别结构,反而导致生育率下降[27-28]。尤其是随着生育意愿的降低,过去在二孩及以上孩次才进行的性别选择,现在在一孩就开始性别选择了,这加剧了生育水平的下降程度[15]。

目前一些研究使用微观数据研究子女数量和性别结构与再生育水平的关系[15,29],这些研究可以分析再生育的可能性和再生育的性别,但没有从整体上描绘不同孩次和性别结构的生育模式。还有一些研究使用孩次递进模型但没有区分孩子的孩次和性别结构[30-31]。杨书章和王广州根据已有孩子数量和性别构造了孩次性别递进生育率,但在结果中没有给出生育模式[32]。

本文使用2000年人口普查的微观数据,构建孩次性别递进生育模型,研究不同子女的孩次性别结构情况下的生育模式,试图说明在2000年时生育水平已经很低。

二、方法

1. 孩次性别递进生育模型

菲尼(Feeney)和尼巴罗钦(Ní Bhrolchin)分别使用女性生育史资料,构造了时期孩次递进生育率指标,并得到一些应用[1, 33-38]。拉鲁(Rallu)和图勒蒙(Toulemon)提出基于胎次别、年龄别和间隔别的总和生育率(PADTFR)[39]。上述递进生育模型涉及孩次间隔因素,但中国缺少含有孩次间隔的女性生育史信息制约了这些模型在中国数据上的应用[40]。马瀛通等使用当年年龄别女性生育状况和已有子女情况资料,构建年龄别孩次递进比,然后假设女性按照年龄别孩次递进比进行生育构造了时期孩次递进生育率[41],计算结果贴近实际生育过程[30-31,41],但该方法只考虑了现有孩子数量,没有区分现有孩子的性别结构。杨书章和王广州提出了孩次性别递进方法,根据已有孩子数量和性别结构构造了孩次性别递进生育率,并提供了不同孩次性别结构下的递进生育比[32]。

2. 本文模型

本文借鉴杨书章和王广州的孩次性别递进方法[32],研究不同孩次性别结构状况下女性的再生育,具体方法如下:用i 表示女性已经生育孩子数;j表示已经生育孩子的性别结构,分为只有男孩、只有女孩和儿女双全共三种状态,分别用1、2和3表示。a表示女性在期末(一期为一年,因此下面称之为年末)时的年龄,Wi,j(a)表示在年初已经生育i个孩子且性别结构为j的a岁女性人数,特别地,W0(a)表示年初没有孩子的a岁女性人数。a岁且年初状态为i, j的女性在当年生育的孩子数用Bki+1,j(a)表示, k为当年生育孩子的性别,取值为1、2、x,1表示男孩,2表示女孩,x 表示男孩或者女孩,特别地,Bk1(a)表示年初没有孩子的a岁女性在当年生育了性别为k的孩子数。

(1)孩次性别递进生育比。

hki+1,j(a)表示i, j類女性生育第i+1孩且性别为k的孩次性别递进生育比:

hki+1,j(a)=Bki+1,j(a)Wi,j(a)(1)

当i=0,即年初没有孩子时,由于此时性别结构没有意义,故将hki+1,j(a)

用hk1(a)表示,且公式为:

hk1(a)=Bk1(a)W0(a)(2)

hki,j(a)有如下性质:

hxi,j(a)=h1i,j(a)+h2i,j(a)(3)

(2)不同孩次性别结构的女性生育下一孩的累计概率。

Pi+1,j(a)表示经历了i, j状态的a岁女性生育第i+1孩的累计概率,计算公式为:

Pi+1,j(a)=1-∏am=15(1-hxi,j(m))(4)

特别地,当i=0时,Pi+1,j(a)记为P1(a),表示没有孩子的女性到a岁生育了第一孩的累计概率。

P1(a)=1-∏am=15(1-hx1(m))(5)

(3)基于孩次性别递进生育比的女性分布。

基于孩次性别递进生育比的女性分布指的是,假设一批女性按照当年调查的年龄别孩次性别递进生育比进行生育,那么不同孩次性别结构的女性占该年龄所有女性的比例。当年a岁女性在年初为i,j类的人数占这一出生队列女性总数的比例定义为Ri,j(a),特殊地,i=0时,Ri,j(a)记为R0(a)。Ri,j(a)的计算公式为:

(4)孩次性别累计递进生育率。

在公式(1)、公式(6)—(11)的基础上,我们定义了孩次性别累计递进生育率Fi+1,j(a),表示的是假设女性按照当年调查的年龄别孩次性别递进生育比进行生育,那么a岁女性在15—a岁经历i,j状态并生育了下一孩的人数与该出生队列所有女性人数的比值。a岁女性的孩次性别递进生育率为fi+1,j(a),其含义为在15—a岁经历i,j状态并在a岁生育下一孩的女性人数与该出生队列所有女性人数的比值:

fi+1,j(a)=Ri,j(a)hxi+1,j(a)(12)

a岁女性的孩次性别累计递进生育率为Fi+1,j(a):

Fi+1,j(a)=

∑al=15

fi+1,j(l)(13)

当a=49时,Fi+1,j(a)为孩次性别总和递进生育率。

若对Fi+1,j(a)的孩次i和孩次结构j进行加总,则得到累计递进生育率TF(a):

TF(a)=∑i∑jFi+1,j(a)(14)

公式(14)表示的是假设女性按照调查当年15—a岁的年龄别孩次性别递进生育比进行生育,那么到a岁的平均生育数量。这个平均生育数量是前面各孩次性别总和递进生育率的总和,也是不同孩次性别结构的女性所占比例与对应生育数量的加权平均之和,二者的数值相等。

公式(4)中指的是在15—a岁期间经历了i,j状态并生育下一孩的a岁女性与该出生队列曾经历i,j状态女性人数的比值,而公式(13)表示的是在15—a岁期间经历了i,j状态并生育下一孩的a岁女性与该出生队列所有女性人数的比值,二者分母不同。特别地,当i=0时,公式(12)和(13)分别为

f1(a)=R0(A)hx1(a)(15)

F1(a)=∑al=15

fk1(l)(16)

在公式(12)和(13)的基础上继续考虑再生育孩子的性别,fki+1,j(a)表示按照调查当年的年龄别孩次性别递进生育比进行生育时,a岁女性在a岁之前经历了i,j状态并在a岁生育下一孩且该孩子的性别为k的人数与该出生队列所有女性人数的比值。

fki+1,j(a)=Ri,j(a)hki+1,j(a)(17)

其累计值为:

Fki+1,j(a)=∑al=15

fki+1,j(l)

(18)

公式(18)表示女性按照调查当年的15—a岁年龄别孩次性别递进生育比进行生育,那么到a岁女性在15—a岁经历过i, j状态并生育下一孩且性别为k的人数与该出生队列所有女性人数的比值。

特别地,当i=0时,公式(17)和(18)分别为:

fk1(a)=R0(a)hk1(a)(19)

Fk1(a)=∑al=15fk1(l)(20)

三、数据

中国的人口普查提供了丰富的数据,最新的是2010年人口普查数据。目前没有得到2010年普查数据的微观个体数据,而本研究需要大量的微观个体数据从而测算递进比,所以本文使用了2000年人口普查数据的微观个体数据。

2000年人口普查公布漏登人口2246万,漏登率为1.81%[42]。虽然按照国际标准该漏登率是合理的[43],但也比1990年普查数据的漏登率高出很多。2000年人口普查数据也存在一定的出生漏报[44-45],但也有研究认为并不存在大规模的出生漏報和生育水平的低估[4,46-47]。国家统计局在1990年以后调整了普查或者调查的生育率,但是如何调整又带来了新的不确定性且国家统计局并没有给出调整的细节[48]。尽管普查数据存在上述这些缺点,但普查数据仍然是研究中国生育问题的最好数据。

本文使用2000年人口普查0.95‰抽样调查的微观数据,数据中15—49岁的女性人数为328455人。调查当年共生育孩子11873人,其中一孩8139人,二孩3112人,三孩及以上622人,男孩6457人,女孩5416人,出生性别比为119.2。需要指出的是,由于本文根据女性的不同年龄、已有子女的数量和性别进行了分类,而出生数量相对来说较小,因此会出现部分类别的女性人数和出生数量较少,特别是城市中已有两个孩子或者镇和农村中已有两个男孩的女性人数较少,再生育数量也很小,这样计算出来的孩次性别递进生育比波动较大,会对结果产生一定的影响。

四、结果

1. 全国数据

(1)不同孩次性别结构的女性生育下一孩的累计概率。

本文首先给出拥有不同孩次性别结构的女性生育下一孩的累计概率,见图1。到49岁时,生育第一孩的累计概率P1为0.97(图1中的P1),基本上是普遍生育。现有一个男孩的女性生育二孩的累计概率P2,1(

在图中用Pij表示)到49岁时为0.39,而现有一个女孩的女性生育二孩的累计概率P2,2到49岁时为0.61,高于P2,1,说明只有一个女孩的家庭比只有一个男孩的家庭再生育的可能性要大,反映了中国的男孩偏好。

已有两个孩子的家庭再生育下一孩的累计概率最小。其中,已有两个女孩生育下一孩的累计概率P3,2最高。由此可看出当一个家庭只有女孩时,生育下一孩的可能性要非常高。已有两个男孩生育下一孩的累计概率P3,1最小,有一个男孩一个女孩生育下一孩的累计概率P3,3居中。到49岁时,已有两个男孩P3,1、已有两个女孩P3,2和有一个男孩一个女孩生育下一孩的累计概率P3,3分别为0.16、0.52和0.29。

(2)基于孩次性别递进生育比的女性分布。

如果女性按照观测的年龄别孩次性别递进生育比生育,那么在各年龄拥有不同孩子的数量和性别的女性人数占该出生队列所有女性人数的比例为Ri,j(在图中用Rij来表示,见图2)。没有子女的比例R0在20岁之后迅速下降,到35岁下降到5%以下,到49岁时只有2.64%,说明按照2000年的调查数据,中国的女性还是普遍生育。

只生育过一个男孩的女性所占比例R1,1在29岁之后上升很快。在32岁的时候达到峰值39.93%,其后出现稍微下降,到49岁时只下降了1个百分点,说明生育了一个男孩的女性绝大部分不再生育。而只生育过一个女孩的比例R1,2在29岁达到峰值32.58%之后出现下降,说明生育一个女孩的女性会再生育,到49岁时占比为24.51%,比29岁时的比例下降了8个百分点。

由于有了第一个男孩之后才能有第二个男孩,可以看出,生育了两个男孩的比例R2,1随着R1,1的增大而非常缓慢地增大,R2,1从32岁到49岁仅增加了1个百分点,这说明有了一个男孩之后再生育男孩的女性比较少。

同样,生育了两个女孩的比例R2,2,随着R1,2的增大而缓慢地增大,说明有了一个女孩之后再生育女孩的女性非常少。R1,2在29岁达到峰值32.58%之后,到49岁下降了8个百分点,而R2,2从29岁的2.32%到49岁增加了4个百分点。

综上可以看出,如果按照观测的年龄别孩次性别递进生育比进行生育,那么最终只生育一个男孩的女性所占比例约为40%,说明很多女性在生育了一个男孩之后就停止了生育。生育两个男孩的比例不到6%。农村高额的婚姻花费和男性成婚困难动摇了中国农民“传宗接代”的观念,传统的生育观念开始发生改变[49]。

(3)孩次性别累计递进生育率。

第一孩累计递进生育率、第一孩是男孩的累计递进生育率、第一孩是女孩的累计递进生育率分别用F1、F11和F21表示(见图3,在图中分别用F1,F1_1,F1_2表示),到49岁时F1、F11和F21分别为0.9736、0.5017和0.4719,性别比为106.31(以每100个女性对应的男孩数表示),处于正常水平。

到49岁时,现有一个男孩生育下一孩的累计递进生育率F2,1(在图中,Fi,j用Fij表示,Fki,j 用Fij_k表示)为0.1138,生育的下一孩是男孩的累计递进生育率为0.0591,是女孩的累计递进生育率为0.0548,性别比为107.90,略微高于正常的出生性别比。

现有一个女孩生育下一孩的累计递进生育率到49岁为0.2268,基本上是现有一个男孩生育下一孩的累计递进生育率的两倍。在F2,2中,现有一个女孩生育下一孩是男孩的累计递进生育率F12,2(0.1478)大约是现有一个女孩生育下一孩是女孩的累计递进生育率F22,2的两倍(0.0790)。可以发现,由于性别选择,实际生育过程中,第一孩是女孩的女性再生育时,实际生男孩的比例是生女孩的两倍。

现有两个男孩、两个女孩、一个男孩一个女孩的女性生育下一孩的累计递进生育率见图4中的F3,1、F3,2和F3,3。到49岁时,F3,1、F3,2和F3,3分别为3.75‰、14.17‰和12.61‰,说明生育了两个孩子之后继续生育的家庭很少,这三个值有较大差异,F3,2最大,是F3,1的4倍,F3,3居中。已有两个女孩再生育时是男孩和是女孩的累计递进生育率分别为11.04‰和3.14‰,即生育男孩的比例是女孩的3.5倍,说明有较大比例的现有两个女孩的女性再生育时会选择流产女胎;生育过两个男孩再生育时是男孩和是女孩的累计递进生育率分别为1.46‰和2.28‰。生育过一个男孩一个女孩再生育时是男孩和是女孩的累计递进生育率差异很小。

2. 镇乡差异

為了分析城市、镇和农村在生育水平上的差异,本文计算了城市、镇和农村的不同孩次性别结构的女性生育下一孩的累计概率、基于孩次性别递进生育比的女性分布以及孩次性别累计递进生育率。

(1)不同孩次性别结构的女性生育下一孩的累计概率。

在计算不同孩次性别结构的女性生育下一孩的累计概率时,由于部分年龄某一状态的女性数量较少,影响了一些年龄的孩次性别递进生育比的计算,使得计算结果脱离了实际情况,特别是城市地区,本文仅对图5城市中P2,2的一个异常值进行了处理。

到49岁时城市、镇和农村生育第一孩的累计概率P1,0分别为0.9530、0.9798和0.9836,说明城市、镇和农村女性是普遍生育的,终身未育比例城市最高,镇次之,农村最低;已有一孩(男孩或女孩)的女性生育下一孩的累计概率,农村最高,镇次之,城市最低(见图5、图6、图7),说明在曾经生育过一个孩子的女性中,再继续生育二孩的可能性是农村高于镇,城市最低。已有一个女孩的女性生育下一孩的累计概率要高于已有一个男孩的女性生育下一孩的累计概率,反映了一定的男孩偏好;不管是在城市、镇和农村,已经有两个男孩的家庭生育下一孩的累计概率最小,而有一个男孩一个女孩的家庭生育下一孩的累计概率居中,有两个女孩的家庭生育下一个孩子的累计概率最高。

(2)基于孩次性别递进生育比的女性分布。

城市、镇和农村中拥有不同孩次性别结构的女性分布见图8和图9。比较城市、镇和农村尚未生育的比例R0可以看出,到某一年龄,还没有生育的比例农村最低,镇次之,城市最高;而到某一尚未生育比例的年龄,农村最小,镇次之,城市最大,说明农村生育早于镇,城市最晚。到49岁终身没有生育的比例,农村最低,镇次之,城市最高但也只有4.70%,说明城市、镇和农村的女性是普遍生育的。

比较城市、镇和农村的R1,1和R1,2可以看出,城市、镇和农村最终只生育一个男孩的女性占该出生队列的比例分别为46.47%、44.10%和32.96%;城市、镇和农村最终只生育一个女孩的女性占该出生队列的比例分别为37.28%、30.48%和14.90%。最终只生育一孩的女性比例,城市最高,超过80%,镇约为75%,这与中国的计划生育政策要求镇户口只生育一个孩子的政策相符。农村最终只生育一孩的比例低于50%,32.96%的农村女性生育了一个男孩之后不再生育。

比较城市的R1,1和R1,2还可以看出,城市中只生育一个男孩和只生育一个女孩的比例,到最高值之后保持稳定;但最终只有一个孩子的家庭中孩子的性别比为124.66(46.47%除以37.28%)。出现这种高性别比可能有两个原因,一是生育一个女孩的女性继续生育下一个孩子,另外一个是在生育第一孩时就存在一定的性别选择从而使得性别比升高,对照图10和11可以看出,这两种原因都促使城市第一孩出生性别比超出正常水平。

镇的R1,1和R1,2显示,镇只生育1个男孩的比例达到最高值后保持稳定,而只有一个女孩的女性比例在31岁时达到最高值后出现下降,而在图9中有一个男孩一个女孩的女性比例上升,而有两个男孩的比例和有两个女孩的比例上升幅度很小。这说明在镇中有一个男孩的女性大部分没有继续生育,而有一个女孩的女性中很大一部分继续生育了并且生育的是男孩。在农村中,只有一个男孩的女性比例和只有一个女孩的女性比例在达到最高值后都出现了下降。农村中无论第一孩是男孩还是女孩都有较高比例的人继续生育,如果第一孩是女孩继续生育的可能性更大。

(3)孩次性别累计递进生育率。

比较城市、镇和农村女性一孩的累计递进生育率F1(见图10),可以看出农村生育早于镇,城市最晚。到49岁时,城市、镇和农村女性的一孩累计递进生育率分别为0.9530、0.9798和0.9836,表明城市、镇和农村的女性普遍生育。到49岁时,城市、镇和农村女性的一孩是男孩的累计递进生育率与一孩是女孩的累计递进生育率的比值分别为112.14、110.46和103.26(见图11),说明城市和镇在生育第一孩时就存在着性别选择现象,而农村在生育第一孩时几乎不存在性别选择现象。2000年普查数据显示城市、镇和农村一孩的出生性别比分别为108.88、110.36和105.56[50],也证实了这一点。

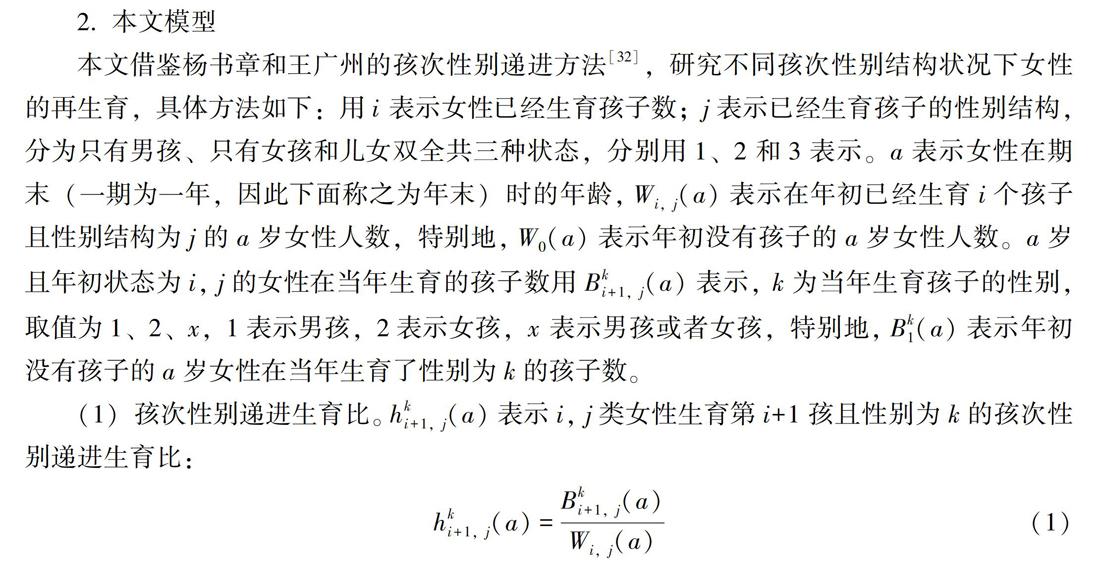

就二孩来说,不管是现有一个男孩生育二孩的累计递进生育率F2,1,还是现有一个女孩生育二孩的累计递进生育率F2,2,都是农村高于镇,城市最低(见图10)。不管是在城市、镇还是农村,F2,2的水平都远高于F2,1的水平,说明第一个是女孩的女性再生育的可能性远高于第一个是男孩的女性。而且,F12,1与F22,1差别不大,而F12,2比F22,2大很多(见图12),说明第一个孩子是男孩的女性再生育时基本不存在性别选择,而第一个孩子是女孩的女性再生育时存在明显的性别选择。

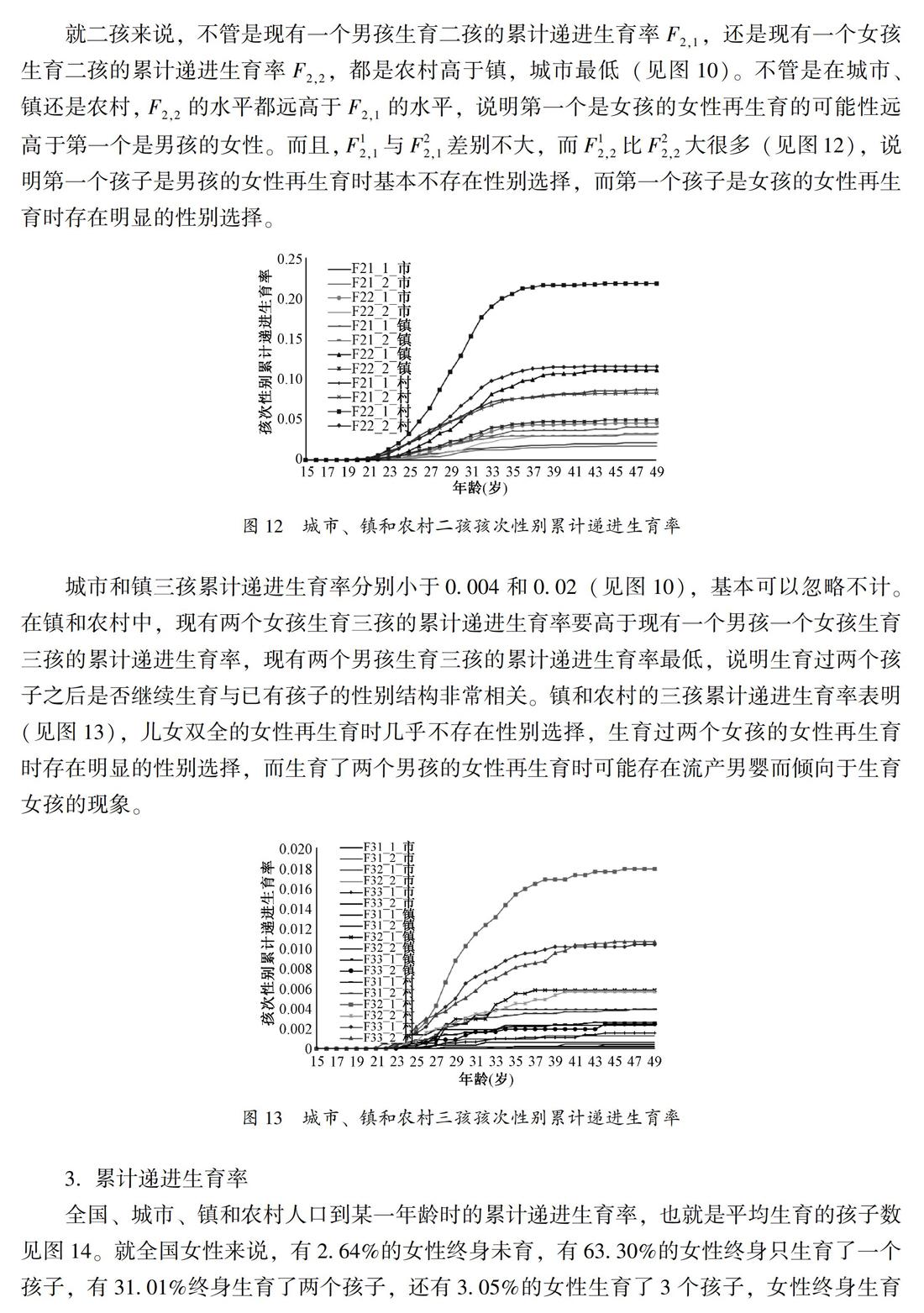

城市和镇三孩累计递进生育率分别小于0.004和0.02(见图10),基本可以忽略不计。在镇和农村中,现有两个女孩生育三孩的累计递进生育率要高于现有一个男孩一个女孩生育三孩的累计递进生育率,现有两个男孩生育三孩的累计递进生育率最低,说明生育过两个孩子之后是否继续生育与已有孩子的性别结构非常相关。镇和农村的三孩累计递进生育率表明(见图13),儿女双全的女性再生育时几乎不存在性别选择,生育过两个女孩的女性再生育时存在明显的性别选择,而生育了两个男孩的女性再生育时可能存在流产男婴而倾向于生育女孩的现象。

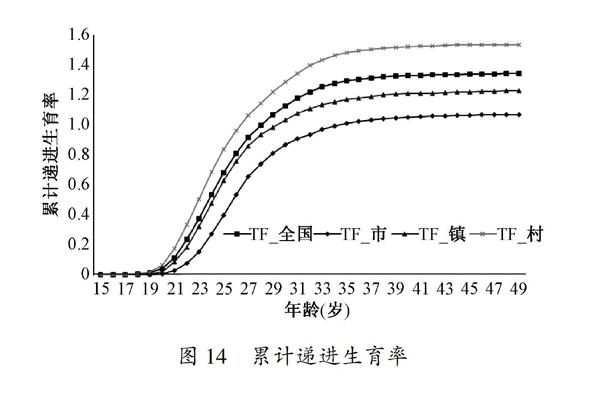

3. 累计递进生育率

全国、城市、镇和农村人口到某一年龄时的累计递进生育率,也就是平均生育的孩子数见图14。就全国女性来说,有2.64%的女性终身未育,有63.30%的女性终身只生育了一个孩子,有31.01%终身生育了两个孩子,还有3.05%的女性生育了3个孩子,女性终身生育水平为1.34个孩子。

城市、镇和农村分别有4.70%、2.02%和1.64%的女性终身未育,分别有83.75%、74.58%和47.86%的女性终身只生育了一个孩子,分别有11.18%、21.87%和45.36%终身生育了两个孩子,分别有0.37%、1.53%和5.14%生育了三个及以上的孩子。女性的终身生育水平分别为1.07、1.23和1.54个孩子。

4. 对近期二孩生育行为的启示

本文使用某地区全员人口数据库中2019年无生育、生育一男孩、生育一女孩和生育两孩及以上的年龄别女性人数,结合本文中2000年的孩次性别递进生育率,计算了各年龄组在2019年以后生育了二孩的女性占该出生队列终身生育过一孩的女性的比例。以x岁且第一孩是女孩的女性为例,首先,假设一孩出生性别比正常,得出x岁女性中第一孩为女孩的人数,结合本文的2000年孩次性别递进生育率,得到x岁女性终身生育过第一孩且为女孩的人数W1;其次,根据x岁女性人数和本文中2000年的年龄别孩次性别递进生育率f1,2(x),得到x岁以后,在第一孩是女孩的女性中继续生育了第二孩的人数W2;最后,由W2除以W1得到2019年为x岁的出生队列终身生育过第一孩且是女孩的女性中在2019年以后生育了第二孩的女性比例。

如表1所示,2019年15—19岁且在一生中生育过第一孩的女性中在2019年以后生育了二孩的比例为33.66%,而2019年20—24岁且在一生中生育过第一孩的女性中在2019年以后生育了二孩的比例为30.79%,生育二孩的比例很低。而分性别来看,2019年15—19岁且在一生中生育的第一孩为男孩的女性中在2019年以后生育了二孩的比例为21.81%,2019年15—19岁且在一生中生育的第一孩为女孩的女性中在2019年以后生育了二孩的比例为46.27%。其他年龄组以此类推。可以看出,第一孩是女孩的女性生育第二孩的可能性大大高于第一孩是男孩的女性。

五、结论与讨论

本文使用2000年人口普查的微观数据和孩次性别递进生育指标,分析了全国、城市、镇和农村的生育情况,得到以下主要结论。

首先,不管是城市、镇还是农村,女性基本是普遍生育,但生育水平较低,在生育水平和生育时间上存在城乡差异。城市、镇和农村终身曾经生育过的比例超过95%,终生不育比例农村最低,镇次之,城市最高但也低于5%的水平。从生育水平看,农村只生育一个孩子的女性比例为47.86%,镇约为75%,城市最高超过80%,农村女性终身生育水平为1.54个孩子,镇女性为1.23个孩子,城市女性为1.07个孩子。从生育时间来看,生育第一孩的年龄农村最小,镇次之,城市最高。随着女性接受更多教育、追求事业发展、采取策略应对房价高涨、面临养育孩子的经济压力,未来女性会继续推迟生育,生育水平会进一步降低[7]。

其次,孩次性别结构是影响女性再生育的重要因素。第一,终身只生育一个孩子的比例很大。说明一孩观念已经固化在人们的生育观念和行为中[51]。随着社会经济的发展,大部分人的生育意愿是一个孩子或者两个孩子,而实际上也只生育一个或者两个[15]。第二,城市生育二孩的比例较低,镇次之,农村较高。这符合国家的政策即镇执行的是一孩政策,而大部分农村执行的是一孩半政策[52-53]。但同时也反映了城乡的社會经济发展水平、受教育程度、生育观念、男孩偏好、社会保障等社会生活各方面的差异。第三,不管是城市、镇还是农村,第一个孩子是女孩的家庭生育二孩的可能性较大。这也是为什么虽然城市、镇和农村的一孩性别比只是略微高于正常水平或者即便正常,但是最终的只有一个男孩和只有一个女孩家庭的比却远远高于1比1。这反映了不管是城市、镇还是农村,都存在一定的男孩偏好,也反映了中国家庭尤其是在农村地区追求男女双全这样一个家庭模式。第四,在农村,即使第一个孩子是男孩也会有很大的比例生育第二个孩子。反映了农村还是希望生育两个孩子,而且也表现在农村女性的生育行为上。第五,不管是在城市、镇还是农村,生育三孩的比例很小。这反映了在生育政策约束下的生育数量限制,和社会经济发展下的人们自发的生育水平下降。第六,不管是在城市、镇和农村,已经有两个男孩的家庭生育下一个孩子的可能性最小,而一男一女家庭生育下一个孩子的可能性居中,有两个女儿的家庭生育下一个孩子的可能性最高。

[6]姜全保, 杨淑彩, 李树茁. 中国出生人口数量变化研究[J]. 中国人口科学, 2018(1): 60-71.

[7]JIANG Q, YANG S, LI S, FELDMAN M W. The decline in Chinas fertility level: a decomposition analysis[J]. Journal of Biosocial Science, 2019, 51(6): 785-798.

[8]WHITE T. Chinas longest campaign: birth planning in the Peoples Republic, 1949-2005[M]. NY: Cornell University Press, 2006: 115-118, 125-133.

[9]GREENHALGH S. Just one child: science and policy in Dengs China[M].

California: University of California Press, 2008: 267-268.

[10]ZHENG Z, CAI Y, WANG F, GU B. Below-replacement fertility and childbearing intention in Jiangsu Province, China[J]. Asian Population Studies, 2009, 5(3): 329-347.

[11]CAI Y. Chinas below-replacement fertility: government policy or socioeconomic development[J]. Population and Development Review, 2010, 36(3): 419-440.

[12]CHEN J, RETHERFORD R D, CHOE M K, LI X, CUI H. Effects of population policy and economic reform on the trend in fertility in Guangdong Province, China, 1975-2005[J]. Population Studies, 2010, 64(1): 43-60.

[13]ZHAO Z, ZHANG G. Socioeconomic factors have been the major driving force of Chinas fertility changes since the mid-1990s[J]. Demography, 2018, 55(2): 733-742.

[14]侯佳偉, 黄四林, 辛自强, 孙铃, 张红川, 窦东徽. 中国人口生育意愿变迁: 1980—2011 [J]. 中国社会科学, 2014(4): 78-97.

[15]JIANG Q, LI Y, SNCHEZ BARRICARTE J J. Fertility intention, son preference and second childbirth: survey findings from Shaanxi Province of China[J]. Social Indicators Research, 2016, 125(3): 935-953.

[16]PARK C B. Preference for sons, family size, and sex ratio: an empirical study in Korea[J]. Demography, 1983, 20(3): 333-352.

[17]POLLARD M S, MORGAN S P. Emerging parental gender indifference? sex composition of children and the third birth[J]. American Sociological Review, 2002, 67(4): 600-613.

[18]MILLS M, BEGALL K. Preferences for the sex-composition of children in Europe: a multilevel examination of its effect on progression to a third child[J]. Population Studies, 2010, 64(1): 77-95.

[19]TEACHMAN J D, SCHOLLAERT P T. Gender of children and birth timing[J]. Demography, 1989, 26(3): 411-423.

[20]TIAN F F, MORGAN S P. Gender composition of children and the third birth in the United States[J]. Journal of Marriage and Family, 2015, 77(5): 1157-1165.

[21]FELDMAN M W, TULJAPURKAR S, LI S, JIN X, LI N. Son preference, marriage, and intergenerational transfer in rural China[C]. Allocating Public and Private Resources across Generations. Dordrecht: Springer, 2007.

[22]ZHAO Z. Deliberate birth control under a high-fertility regime: reproductive behavior in China before 1970[J]. Population and Development Review, 1997, 23(4): 729-767.

[23]高凌, 郝虹生.育齡妇女对子女的性别偏好及其对生育的影响[M]// 蒋正华. 1992年中国生育率抽

样

调查论文集. 北京: 中国人口出版社, 1993: 161-198.

[24]PARK C B, CHO N H. Consequences of son preference in a low-fertility society: imbalance of the sex ratio at birth in Korea[J]. Population and Development Review, 1995, 21(1): 59-84.

[25]陈卫, 靳永爱. 中国妇女生育意愿与生育行为的差异及其影响因素[J]. 人口学刊, 2011(2): 3-13.

[26]MORGAN S P. Is low fertility a twenty-first-century demographic crisis[J]. Demography, 2003, 40(4): 589-603.

[27]宋健, 陶椰. 性别偏好如何影响家庭生育数量?——来自中国城市家庭的实证研究[J]. 人口学刊, 2012(5): 3-11.

[28]郭志刚.中国的低生育水平及其影响因素[J]. 人口研究, 2008(4): 1-12.

[29]LI Y, JIANG Q, BASTEN S, LI S. Effect of sex composition of children on the gender of next birth in the context of low fertility in rural China[J]. China Population and Development Studies, 2017, 1(1): 83-97.

[30]郭志刚.关于生育政策调整的人口模拟方法探讨[J]. 中国人口科学, 2004(2): 2-12.

[31]王广州.中国育龄妇女递进生育模式研究[J]. 中国人口科学, 2004(6): 8-13.

[32]杨书章, 王广州. 孩次性别递进人口发展模型及孩次性别递进指标体系[J]. 中国人口科学, 2006(2): 36-47.

[33]FEENEY G. Population dynamics based on birth intervals and parity progression[J]. Population Studies, 1983, 37(1): 75-89.

[34]FEENEY G. Parity progression projection[C]. East-West Center, East-West Population Institute, 1985.

[35]FEENEY G, YU J. Period parity progression measures of fertility in China[J]. Population Studies, 1987, 41(1): 77-102.

[36]N BHROLCHIN M. Period parity progression ratios and birth intervals in England and Wales, 1941-1971: a synthetic life table analysis[J]. Population Studies, 1987, 41(1): 103-125.

[37]MCDONALD P, HOSSEINI-CHAVOSHI M, ABBASI-SHAVAZI M J, RASHIDIAN A. An assessment of recent Iranian fertility trends using parity progression ratios[J]. Demographic Research, 2015, 32(58): 1581-1602.

[38]QIN M, FALKINGHAM J, PADMADAS S S. Unpacking the differential impact of family planning policies in China: analysis of parity progression ratios from retrospective birth history data, 1971-2005[J]. Journal of Biosocial Science, 2018, 50(6): 800-822.

[39]RALLU J L, TOULEMON L. Period fertility measures: the construction of different indices and their application to France, 1946-89[J]. Population: An English Selection, 1994, 6: 59-93.

[40]张翠玲, 刘鸿雁, 王英安. 生育间隔政策对我国二孩生育时机及生育水平的影响分析[J]. 人口与发展, 2019(4): 11-22.

[41]马瀛通, 王彦祖, 杨书章. 递进人口发展模型的提出与总和递进指标体系的确立[J]. 人口与经济, 1986(2): 40-43.

[42]崔红艳, 张卫民. 对 2000 年人口普查人口总数的初步评价[J]. 人口研究, 2002(4): 23-27.

[43]WALFISH D. National count reveals major societal changes[J]. Science, 2001, 292(5523): 1823-1823.

[44]MERLI M G, RAFTERY A E. Are births underreported in rural China? manipulation of statistical records in response to Chinas population policies[J]. Demography, 2000, 37(1): 109-126.

[45]ATTAN I. Chinese fertility on the eve of the 21st century: fact and uncertainty[J]. Population: An English Selection, 2001, 13(2): 71-100.

[46]张广宇, 原新. 对1990年代出生漏报和生育水平估计问题的思考[J]. 人口研究, 2004(2): 29-36.

[47]郭志刚. 中国的低生育水平及相关人口研究问题[J]. 学海, 2010(1): 5-25.

[48]GOODKIND D. Child underreporting, fertility, and sex ratio imbalance in China[J]. Demography, 2011, 48(1): 291-361.

[49]栗志强. 农村南方婚姻支付:性别比失衡背景下的农民婚姻策略——对豫北H镇的田野考察[D]. 上海:上海大学, 2012:120-121.

[50]国务院人口普查办公室, 国家统计局人口和社会科技统计司. 中國2000年人口普查资料[M]. 北京: 中国统计出版社, 2002: 1684; 1787; 1690.

[51]NIE Y, WYMAN R J. The one-child policy in Shanghai: acceptance and internalization[J]. Population and Development Review, 2005, 31(2): 313-336.

[52]郭志刚, 张二力, 顾宝昌, 王丰. 从政策生育率看中国生育政策的多样性[J]. 人口研究, 2003(5): 1-10.

[53]GU B, WANG F, GUO Z, ZHANG E. Chinas local and national fertility policies at the end of the twentieth century[J]. Population and Development Review, 2007, 33(1): 129-148.

[54]LI N, FELDMAN M W, LI S. Cultural transmission in a demographic study of sex ratio at birth in Chinas future[J]. Theoretical Population Biology, 2000, 58(2): 161-172.

[55]SHORT S E, ZHAI F, XU S, YANG M. Chinas one-child policy and the care of children: an analysis of qualitative and quantitative data[J]. Social Forces, 2001, 79(3): 913-943.

[56]JIANG Q, ZHANG Y, SNCHEZ-BARRICARTE J J. Marriage expenses in rural China[J]. The China Review, 2015, 15(1): 207-236.

[57]郭志刚. 中国低生育进程的主要特征——2015年1%人口抽样调查结果的启示[J]. 中国人口科学, 2018(4): 2-14.

[58]姜全保, 杨淑彩. 低生育水平与人口发展[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2020: 72.

[59]GUO Z, WU Z, SCHIMMELE C M, LI S. The effect of urbanization on Chinas fertility[J]. Population Research and Policy Review, 2012, 31(3): 417-434.

[60]宋健, 张婧文. 孩次、生育时间与生育水平——基于中日韩平均生育年龄变动与差异的机制研究[J]. 人口研究, 2017(3): 3-14.

[责任编辑 方 志]