论《艺文类聚》摘句批评对叙事的排斥倾向

2021-06-22韩建立

[摘 要]《艺文类聚》中的摘句批评是类书的摘句批评,所反映的文学观点隐含在摘句的行为之中,而不是用文字明白地表述出来。对叙事诗与对抒情诗中叙事成分的排斥,是《艺文类聚》摘句批评所体现的审美价值取向之一。《艺文类聚》的编纂目的之一,是供诗文创作取材。文士创作的诗,以抒情诗为主,诗中的叙事成分,对创作没有太多的借鉴价值;有些叙事,由于时过境迁,后人也不复介怀,不如描写的语汇更有实际的复制、模仿价值,因此对叙述内容多有删汰。

[关键词]《艺文类聚》;类书;摘句批评;叙事诗

[基金项目]国家社会科学基金一般项目“从《艺文类聚》抄纂方式看汉魏六朝文学文本变异研究”(20BZW049);吉林省社会科学基金项目“《艺文类聚》所辑先唐赋文本变异研究”(2020B168)。

[作者简介]韩建立(1963-),男,文学博士,吉林大学文学院教授(长春 130012)。

摘句是中国文学批评的传统方式。所谓摘句批评,“是指通过摘引文本字词、句子或段落的形式,去例说和印证所批评观点及所阐释文学理论观念与原则的方法”

胡建次、邱美琼:《中国古代文论承传研究》,北京:中国社会科学出版社,2012年,第464页。。《艺文类聚》中的摘句批评是类书的摘句批评,与一般运用在诗话、词话、文话中的摘句批评相近而又略有不同,即它的用法较为单一,对文学观点的阐释隐含在摘句的行为之中,而不是用文字明白地表述出来。对诗中叙事成分的排斥,是《艺文类聚》摘句批评所体现的审美价值取向之一。

一、先唐时期的叙事诗

我国古代叙事诗不发达,但是若沿着叙事诗发展的轨迹做一梳理,在《艺文类聚》编纂之前的先唐时期,还是有一些比较优秀的叙事诗的。

《诗经》中,比较优秀的长篇叙事诗有《大雅》中的《生民》《公刘》《绵》《皇矣》《大明》等五篇周人史诗;短篇叙事诗有《卫风·氓》《郑风·女曰鸡鸣》《郑风·溱洧》《齐风·鸡鸣》《邶风·静女》《豳风·七月》《魏风·葛屦》等。

《楚辞》中,叙事诗有《九歌·山鬼》《九歌·国殇》《九章·哀郢》《渔父》《卜居》。

汉代诗歌中,比较优秀的叙事诗有《战城南》、《有所思》、《平陵东》、《陌上桑》、《东门行》、《妇病行》、《孤儿行》、《陇西行》、《饮马长城窟行》、《白头吟》、《孔雀东南飞》、《咏史诗》(班固)、《羽林郎》(辛延年)、《悲愤诗》(蔡琰)、《行行重行行》、《迢迢牵牛星》、《凛凛岁云暮》、《上山采蘼芜》、《十五从军征》。

魏晋诗歌中,比较优秀的叙事诗有《蒿里行》(曹操)、《咏史诗》(王粲)、《饮马长城窟行》(陈琳)、《驾出北郭门行》(阮瑀)、《咏史诗(二首)》(阮瑀)、《秦女休行》(左延年)、《三良诗》(曹植)、《秋胡诗》、《秋胡行》(傅玄)、《明君辞》(石崇)。

南朝诗歌中,优秀的叙事诗有《西洲曲》。

北朝诗歌中,优秀的叙事诗有《木兰诗》。

二、对《诗经》《楚辞》叙事诗的消解

《艺文类聚》摘录的《诗经》中的叙事诗有《大雅·绵》《大雅·生民》《大雅·公刘》《邶风·静女》《卫风·氓》《郑风·女曰鸡鸣》《郑风·溱洧》《豳风·七月》。其中,《大雅·绵》《大雅·生民》《大雅·公刘》是专门叙述周人古史的史诗性作品。

关于《大雅·绵》,宋代朱熹《诗集传》说:“此亦周公戒成王之诗,追述太王始迁岐周,以开王业,而文王因之以受天命也。”

朱熹:《诗集传》,上海:上海古籍出版社,1980年,第179页。这首诗记述周文王的祖父古公亶父率领周人从豳地迁往岐山周原,在周原建立周王国的故事。《大雅·生民》叙述周人始祖后稷的诞生和发明农业的历史。《大雅·公刘》记述公刘由邰迁豳,在豳地开疆创业的过程。这三首诗属于系列性的周人史诗,叙事性强,但是在《艺文类聚》中,只在卷三十九摘录《大雅·绵》一句,在卷八十七摘录两句,在卷六十三、卷八十七各摘录四句;在卷八十五摘录《大雅·生民》一句,在卷九摘录两句,在卷九十摘录四句;在卷十九摘录《大雅·公刘》两句

欧阳询撰,汪绍楹校:《艺文类聚》,上海:上海古籍出版社,1999年,第707、1501、1128、1503、1454、179、1555、344页。

;它们的叙事性被完全消解,了无痕迹。其它短篇叙事诗,如《静女》也只摘录四句

欧阳询撰,汪绍楹校:《艺文类聚》,第561页。,其他诗均是只摘录一两句、两三句而已,其叙述性同样是荡然无存。

《艺文类聚》摘录的《楚辞》中的叙事诗有《九歌·山鬼》《九歌·国殇》《九章·哀郢》《卜居》《渔夫》,均变成三言两语的片段,摘录诗句最多的是《九歌·河伯》《九歌·山鬼》《九章·涉江》《九章·哀郢》,也就是各自摘錄四句欧阳询撰,汪绍楹校:《艺文类聚》,第1664、356、1184、1128页。,原作的叙述性完全消解,更不用说其叙述的完整性。

三、对《孔雀东南飞》等汉代叙事诗的删削

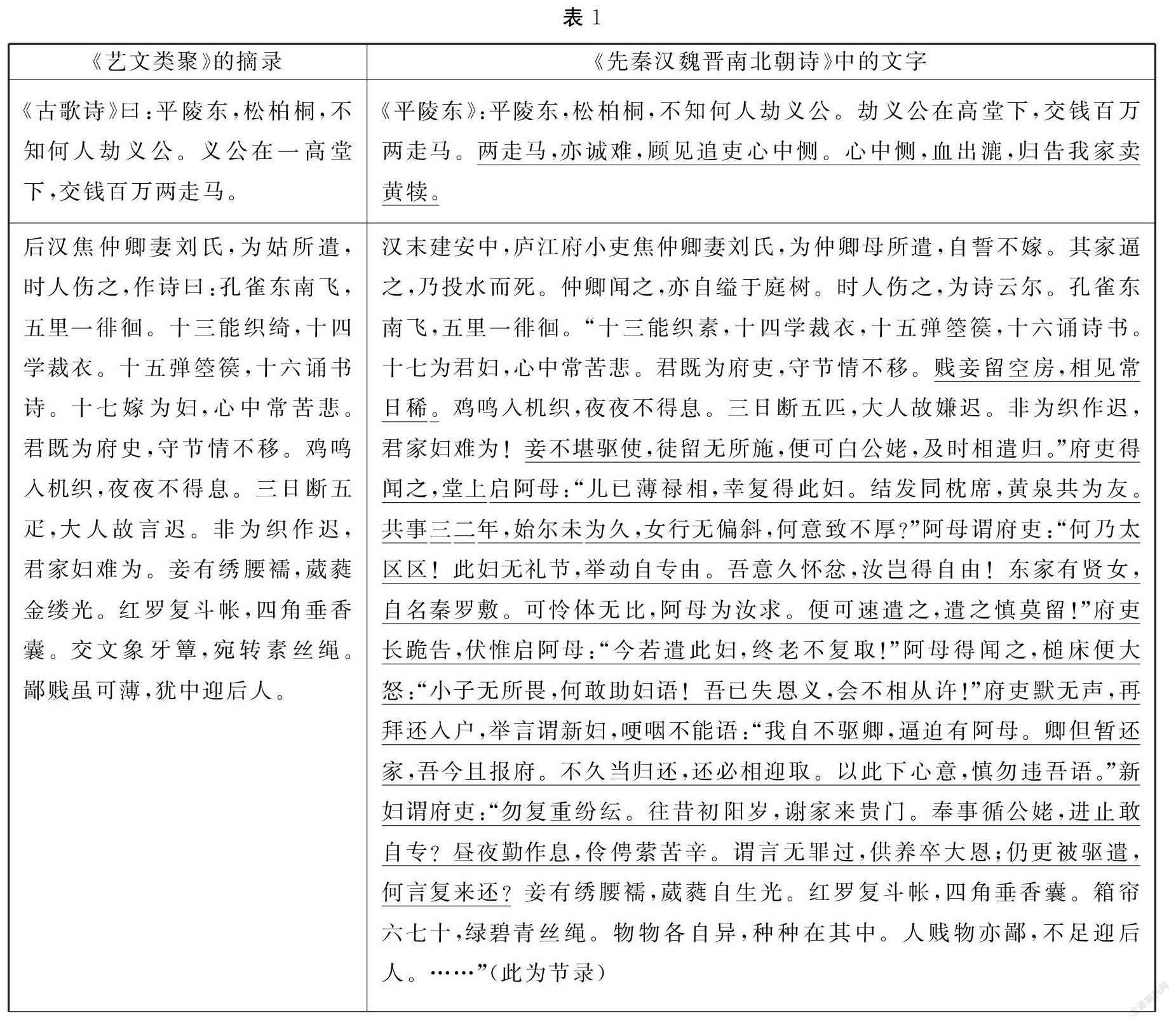

前面提到,汉代比较优秀的叙事诗有十九首,而《艺文类聚》只摘录其中七首,且只有四首诗是全篇,一首(《陌上桑》)接近全诗,其余皆是节录。摘录的四首完整的诗是《饮马长城窟行》《行行重行行》《迢迢牵牛星》《上山采蘼芜》。这里以《艺文类聚》节录的《古歌诗》和《孔雀东南飞》为例,考察对汉代叙事诗中叙事成分的删削情况,见表1:

汉末建安中,庐江府小吏焦仲卿妻刘氏,为仲卿母所遣,自誓不嫁。其家逼之,乃投水而死。仲卿闻之,亦自缢于庭树。时人伤之,为诗云尔。孔雀东南飞,五里一徘徊。“十三能织素,十四学裁衣,十五弹箜篌,十六诵诗书。十七为君妇,心中常苦悲。君既为府吏,守节情不移。贱妾留空房,相见常日稀。鸡鸣入机织,夜夜不得息。三日断五匹,大人故嫌迟。非为织作迟,君家妇难为!妾不堪驱使,徒留无所施,便可白公姥,及时相遣归。”府吏得闻之,堂上启阿母:“儿已薄禄相,幸复得此妇。结发同枕席,黄泉共为友。共事三二年,始尔未为久,女行无偏斜,何意致不厚?”阿母谓府吏:“何乃太区区!此妇无礼节,举动自专由。吾意久怀忿,汝岂得自由!东家有贤女,自名秦罗敷。可怜体无比,阿母为汝求。便可速遣之,遣之慎莫留!”府吏长跪告,伏惟启阿母:“今若遣此妇,终老不复取!”阿母得闻之,槌床便大怒:“小子无所畏,何敢助妇语!吾已失恩义,会不相从许!”府吏默无声,再拜还入户,举言谓新妇,哽咽不能语:“我自不驱卿,逼迫有阿母。卿但暂还家,吾今且报府。不久当归还,还必相迎取。以此下心意,慎勿违吾语。”新妇谓府吏:“勿复重纷纭。往昔初阳岁,谢家来贵门。奉事循公姥,进止敢自专?昼夜勤作息,伶俜萦苦辛。谓言无罪过,供养卒大恩;仍更被驱遣,何言复来还?妾有绣腰襦,葳蕤自生光。红罗复斗帐,四角垂香囊。箱帘六七十,绿碧青丝绳。物物各自异,种种在其中。人贱物亦鄙,不足迎后人。……”(此为节录)54B85BE0-7171-453E-9FA6-744B57C44B34

《古歌诗》即《平陵东》,摘录在卷九十三·兽部上·马之文体“诗”中,写官府劫掠百姓,勒索钱财。诗中说,在汉昭帝陵墓东侧的树林里,不知道什么人劫掠了义公。“不知何人”,虽未明说,实即指官府。将被劫持者称作“义公”(即“良民”),显示作者的主观倾向性。劫掠者把義公押到官府审讯,污蔑义公有罪,罚他缴钱百万和两匹快马,才可以放人。百万钱,义公拿不出来;就是两匹快马,义公也没有。看见官吏不断追问、逼迫,义公痛苦无比,心中的血要流出来。家人走投无路,只好变卖小牛筹款以赎回义公。诗很短,却叙事完整、曲折;但是《艺文类聚》的编者将其腰斩,只摘录半首诗,止于“两走马”,无非是与子目“马”相适配,而叙事的完整性残缺,叙事的曲折性消失,留下的只是一个平铺直叙的片段,不复是一首完整的叙事诗。

从现有文献考查,《古诗为焦仲卿妻作》最早出现在南朝陈代徐陵选编的《玉台新咏》卷一,作者为“无名人”徐陵编,吴兆宜注,程琰删补:《玉台新咏笺注》,北京:中华书局,1985年,第42页。。宋代郭茂倩选编的《乐府诗集》卷七十三将其收录在“杂曲歌辞”,改题为《焦仲卿妻》郭茂倩:《乐府诗集》,北京:中华书局,1979年,第1034页。,现在多取其首句称为《孔雀东南飞》。《孔雀东南飞》是长篇叙事诗,以焦仲卿、刘兰芝的爱情悲剧为主线,叙述婉转曲折,情节完整,人物形象鲜明。明代王世贞称其:“叙事如画,叙情若诉,长诗之圣也。”王世贞著,罗仲鼎校注:《艺苑卮言校注》,济南:齐鲁书社,1992年,第84页。清代沈德潜称它是“古今第一首长诗”沈德潜选,闻旭初标点:《古诗源》,北京:中华书局,2017年,第75页。。可见它在中国叙事诗中的地位。从诗的技巧上看,在汉末建安时期,不可能出现这样成熟的作品,但也不能因此否定它初创于汉末建安时期的事实,因为该诗的序说得明明白白,如《艺文类聚》所引“后汉焦仲卿妻刘氏”云云欧阳询撰,汪绍楹校:《艺文类聚》,第562-563页。,又如《玉台新咏》所引“汉末建安中”云云徐陵编,吴兆宜注,程琰删补:《玉台新咏笺注》,第43页。。《孔雀东南飞》在流传过程中,历300多年漫长岁月,直到收录在《玉台新咏》中,才成为“定稿”。其间掺杂进后代的某些事物名称、地名是正常的,但这些都不足以否定《孔雀东南飞》初创于汉末建安时期的历史史实。章培恒认为,摘录在《艺文类聚》中的文本,可能是早于《玉台新咏》的、较为接近原初状态的文本章培恒:《关于〈古诗为焦仲卿妻作〉的形成过程与写作年代》,《复旦学报(社会科学版)》2005年第1期。。这里不作版本考证,关注的是《艺文类聚》中的文本究竟是全诗还是片段。我们还看到早于《艺文类聚》所摘文本的另外一个文本,这就是《太平御览》卷八百二十六摘录的《古艳歌》,是汉乐府古辞:“孔雀东飞,苦寒无衣。为君作妻,中心恻悲。夜夜织作,不得下机。三日载匹,尚言吾迟。”李昉等:《太平御览》,北京:中华书局,1960年,第3681页。逯钦立认为,《古诗为焦仲卿妻作》就是继承这首《古艳歌》逯钦立辑校:《先秦汉魏晋南北朝诗》,北京:中华书局,1983年,第292页。。《太平御览》所引的文本,与《玉台新咏》和《艺文类聚》的文本差距较大,肯定是早于两者的另外一个文本。而《艺文类聚》的文本与《玉台新咏》的文本则差距较小,多数诗句相同,个别的小有差异。唯一不同是,《玉台新咏》比《艺文类聚》多出数句。(上表中画横线的句子)多出的数句,若不是《艺文类聚》的删削,而仅仅理解为《孔雀东南飞》传播链条上的后人增添,则不太能够解释清楚。删掉的数句都是对话,而对话性的东西,因为时过境迁的缘故,从提供写作文料的角度看,是最少参考价值的。以此看来,这数句是《艺文类聚》编者删掉的。而《玉台新咏》“不足迎后人”以下一百几十句诗,则可以肯定地说是《艺文类聚》编者所删。《艺文类聚》摘录的部分,张玉榖《古诗赏析》划分为“遣归缘起”张玉榖著,许逸民点校:《古诗赏析》,北京:中华书局,2017年,第172页。,就是说这只是长诗的开头部分。编者之所以摘录开头的部分,而不是截取中间,大概是因为诗序有概括作用,可以使读者对全诗有整体上的了解,所以选录;既然选录诗序,诗也就顺势从开头摘起;因为全诗太长,叙事性的语句对写作的参考价值较小,所以后面的大半首诗也就都删掉了。保留的这些诗句,虽然也具有叙事性,但叙事性大大减弱。值得注意的是十三云云、十四云云、十五云云、十六云云、十七云云这样采用铺叙之法的诗句,虽是叙事性的,但叙事较为概括,适合于写作上的模仿,因此被保留下来。后代就有一些这样叙述性的句子,可见它们适合于模仿、“克隆”,“能产性”极高。仅举一例,即梁武帝萧衍《河中之水歌》。这首诗以六朝极为有名的莫愁女为题材。其诗开头说:“河中之水向东流,洛阳女儿名莫愁。莫愁十三能织绮,十四采桑南陌头。十五嫁为卢家妇,十六生儿字阿侯。”逯钦立辑校:《先秦汉魏晋南北朝诗》,第1520页。“莫愁十三”等四句与叙写刘兰芝“十三能织素”几句颇为相似,由此可见这种句法的生命力,这也是《艺文类聚》编者将其摘录的原因。

叙事诗发展至汉代,不论是题材,还是艺术,均有长足进步,日臻完美。汉乐府,尤其是其中的民歌,特色之一便是叙事性,不仅作品数量多,而且质量高。明代徐祯卿说:“乐府往往叙事,故与《诗》殊。”徐祯卿:《谈艺录》,何文焕:《历代诗话》下,北京:中华书局,1981年,第769页。余冠英肯定汉乐府中叙事诗情节曲折、叙事淋漓的特色,认为“不是诗经时代所能有”

余冠英:《汉魏六朝诗论丛》,北京:商务印书馆,2010年,第10页。。汉代叙事诗情节完整,人物性格鲜明,刻画细致入微,是叙事诗史上第一个高潮,但《艺文类聚》摘录这一时期的叙事诗较少,未能展现叙事诗发展的全景画面;对优秀的叙事长诗《孔雀东南飞》更是作了草率的切割,原诗的流脉不复可观,更是遗憾,这些都与编者对叙事的排斥态度密切相关。

四、对《秋胡诗》等魏晋南北朝叙事诗的删削与舍弃

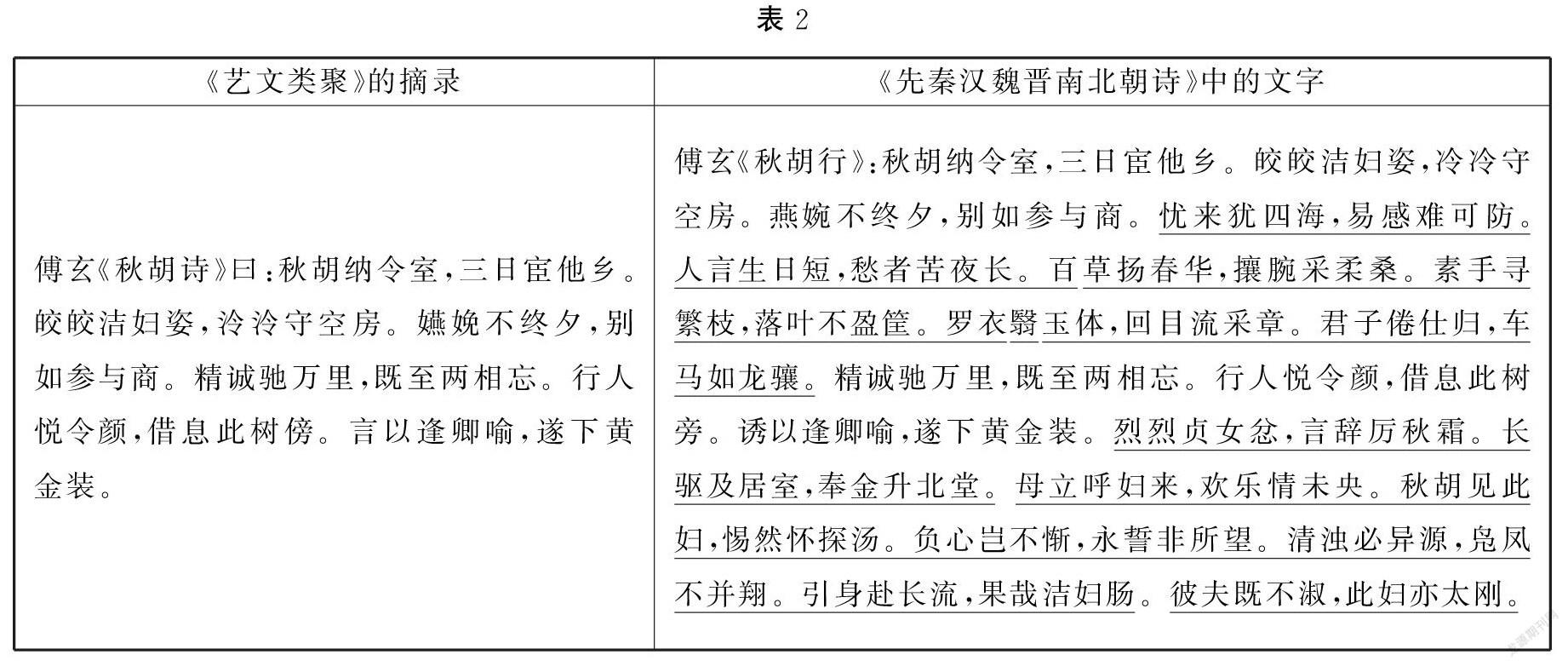

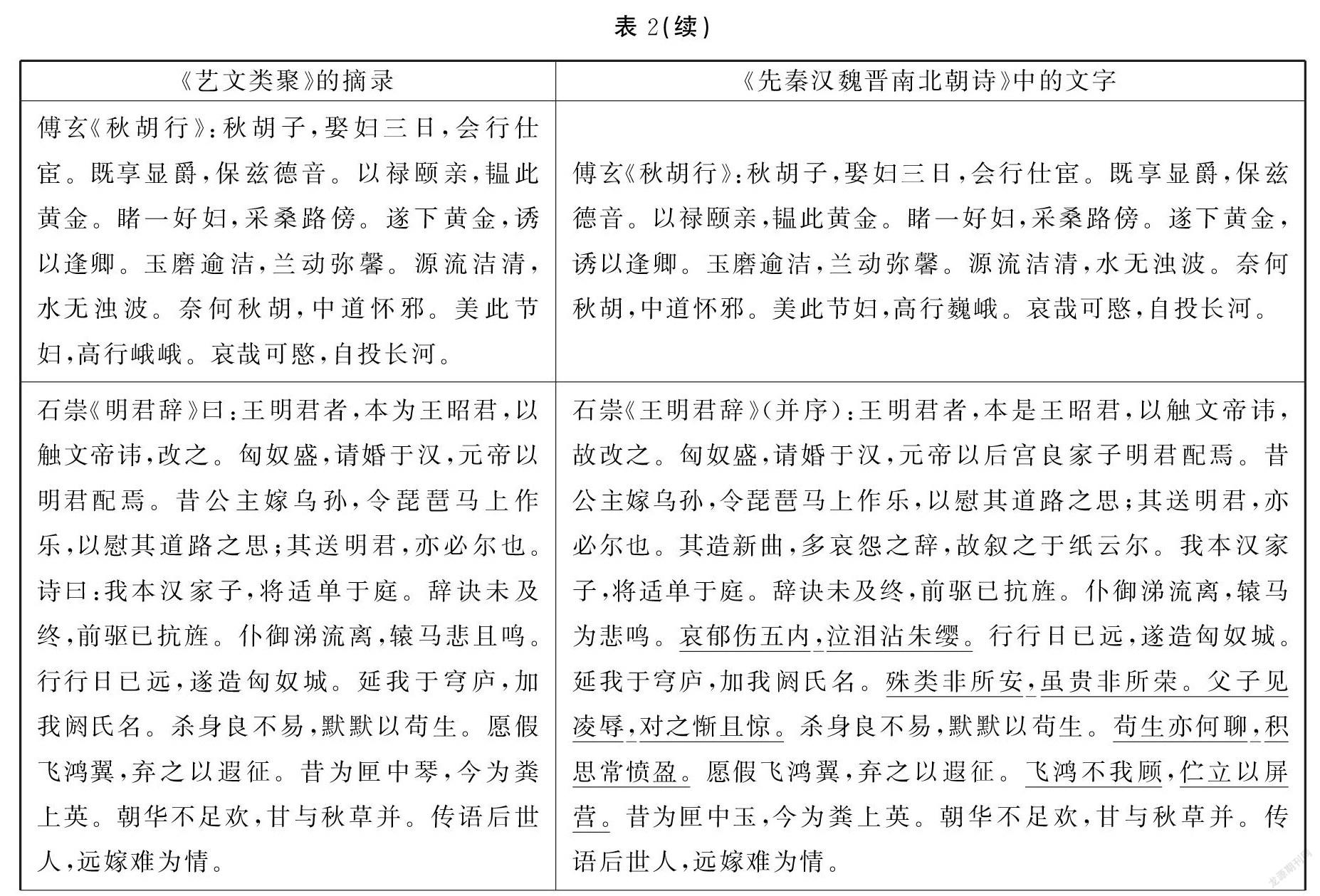

前面提到,魏晋时期比较优秀的叙事诗有十一首,而《艺文类聚》只摘录其中五首,其中三首诗是全篇,其余两首是节录。摘录的三首完整的诗是阮瑀的《咏史诗》(二首)、傅玄的《秋胡行》。这里以《艺文类聚》摘录的傅玄的两首同题材诗《秋胡诗》《秋胡行》和石崇的《明君辞》为例,考察对魏晋叙事诗的摘录情况,见表2:54B85BE0-7171-453E-9FA6-744B57C44B34

傅玄的两首秋胡诗,一为四言,一为五言,均咏秋胡戏妻的故事。四言《秋胡行》摘录在卷四十一·乐部一·论乐之文体“乐府古诗”中,五言《秋胡诗》摘录在卷十八·人部二·贤妇人之文体“诗”中。秋胡戏妻是非常具有戏剧性的故事,在《西京杂记》《列女传》中均有记载。大意是說,鲁国秋胡,娶妻不久,(《西京杂记》说,娶妻三月,游宦三年葛洪:《西京杂记》,北京:中华书局,1985年,第43页。。《列女传》说,娶妻五日便官于陈张涛:《列女传译注》,济南:山东大学出版社,1990年,第186页。。)便前往陈国做官。五年后返家,途中,遇一采桑女子,秋胡下车,挑逗说:“你出力种田,不如碰上好年景;采桑辛苦,不如嫁给朝中大官。我这里有金子,愿意送给你。”采桑女说:“我采桑劳作,为的是获取衣食,奉养二老,供养夫君。我不要你的金子。”秋胡至家,母亲派人唤回妻子,一看,竟是刚才调戏的采桑女。秋胡羞惭;妻子愤怒,恶其言行,投河而死。

四言《秋胡行》叙述秋胡娶妻三天,就赶往外地做官。在路上遇到一个采桑的美女,秋胡用黄金和嫁给卿相相诱。采桑女投河而死。与秋胡戏妻的本事相比,作为叙事诗,情节的交待不清楚。比如,秋胡返家是在为官多久之后?秋胡调戏路边采桑女,采桑女的反应如何?这些都没有交待。叙述上也有与本事不合的地方。在本事中,秋胡妻是在与丈夫相见后,满怀愤恨投河自尽,而不是像诗中写的那样,在被调戏后就自尽了。按照本事,“以禄”二句所叙,应是在归家见母之时,而不是在“戏妻”之前。全诗二十一句,评论性的诗句就占十一句,即“既享”二句、“玉磨”九句,使得诗的脉络梗阻,叙事的流畅性与完整性被大大削弱。《艺文类聚》编者钟爱的并不是诗的情节,而是它作为“乐府古诗”的特质。从现存文献考查,傅玄是用乐府题目《秋胡行》吟咏秋胡妻的第一人。

五言《秋胡诗》(《艺文类聚》作《秋胡行》)也和四言《秋胡行》一样,将《列女传》记述的娶妻五天便赴外地为官,改为“三日”,使得几年后返家途中彼此不相认,更具有合理性。但是,《艺文类聚》编者对全诗删削过多,原有的叙述性句子几乎消失殆尽。保留的“皎皎”句,写出秋胡妻的肤色白皙、姿容美丽,“洁”字强调她内心的贞洁自守;“冷冷”(《艺文类聚》作“泠泠”)句又写出对丈夫的忠诚与思念。“燕婉”(《艺文类聚》作“嬿娩”)两句是顺着上句诗意,补充交代说,他们新婚不久就分别了,且一别多年不曾见面。贞洁与对丈夫的忠诚,这大概就是“贤妇人”的标准吧,所以傅玄的这首五言《秋胡诗》被摘录在子目“贤妇人”中,而全诗的叙事性质,就不是编者所关注的了。

其实,与四言《秋胡行》相比,五言《秋胡诗》篇幅稍长,叙述婉曲,描摹充分,叙事诗的特色明显。比如,对秋胡妻的美貌,四言《秋胡行》仅一句“睹一好妇”,较为空泛,不具体、不真切;而五言《秋胡诗》则用“攘腕”二句、“罗衣”二句加以渲染,给人具体可感的形象。五言《秋胡诗》“燕婉”(《艺文类聚》作“嬿娩”)等六句的心理描写,写出与丈夫别离后秋胡妻的相思之苦。“负心”等四句的语言描写,是秋胡妻发现丈夫龌龊言行之后的决绝表白,凸显她的刚烈。这些外貌描写、心理描写和语言描写,正是五言叙事诗《秋胡诗》成功的关键所在,可惜这些诗句,大部分被《艺文类聚》编者删掉,从《艺文类聚》节录的五言《秋胡诗》,已经不能一睹它作为叙事诗的“风采”,甚至作为一般的抒情诗看,也有些不完整。

石崇的《明君辞》咏王昭君出塞。昭君出塞在《后汉书·南匈奴列传》中有较为详细的记载范晔撰,李贤等注:《后汉书·南匈奴列传》,北京:中华书局,1965年,第2941页。。史书上是第三人称客观叙述,而石崇的诗以王昭君自述的第一人称方式写作,在客观叙事的同时,添入主观抒情成分,加强了艺术感染力。完整的《明君辞》(《先秦汉魏晋南北朝诗》作《王明君辞》),按照情节的演进,“我本”等八句写昭君启程奔赴匈奴。“行行”等八句写抵达匈奴以及随后遭遇的一些事情。“杀身”等八句写对故乡的思念。最后六句表达对不幸处境的叹惋。全诗由两条线索构成,一是叙事线索,记述昭君远嫁匈奴的经历;二是抒情线索,抒发昭君的悲与苦。“悲”是指远离故国之悲;“苦”是指不能适应匈奴的环境,难以与匈奴融洽相处,难以接受子娶父妾的风俗。作者借昭君之口,诉说汉家女子远嫁匈奴的“难为情”,即远嫁是对妇女的摧残,是汉族的屈辱,它所带来的悲伤愁苦是常人很难忍受的。当然,这样的观点体现了作者的历史局限。

与原诗相比,《艺文类聚》编者删去的诗句有:1.“哀郁”二句。这两句是说,昭君悲伤至极,离愁不断郁积,连五脏六腑都遭损伤;悲哀的泪水打湿红色的帽带。编者删去这二句,大概是觉得表达的情感过于悲伤,描写上重复,因为前二句写“涕流离”,这二句又写“泣泪”,语义相近。其实,删除这二句,破坏了叙事的完整性——“仆御”二句写佣人和车夫、马夫等送行人员和随行人员的离别之悲,而“哀郁”二句是写昭君的离别之悲,只有四句合在一起,表达的意思才全面、完整,否则就残缺了。2.“殊类”等四句。从表达上看,称匈奴为“殊类”,有蔑视之意,是认识上的偏见,既然匈奴是“殊类”,那么即使成为皇后,也不感到荣幸。“父子”二句对史实的交代不清,语义含糊。此二句李善注云:“《汉书》曰:呼韩邪死,子雕陶莫皋立,……复妻王昭君,生二女也。”萧统编,李善注:《文选》,上海:上海古籍出版社,1986年,第1291页。原来这二句诗是指单于之子娶后母王昭君的事;这在汉族的礼俗中,是无论如何不能接受的,所以昭君“惭且惊”。从以上分析看,删去这四句,还是比较妥当的。3.“苟生”二句。这两句是说昭君在百无聊赖中苟且偷生,心中充满愁怨和愤慨。这二句与前面的“杀身”二句相配合,造成回环往复的抒情效果,但是删去这两句,则失去这样的效果。4.“飞鸿”二句。此前二句说昭君希望凭借飞鸿的双翅,远走高飞,抛弃屈辱和忧郁。“飞鸿”二句继之而言飞鸿不怜惜昭君,看也不看她就头也不回地向前飞去,昭君只好久久伫立远眺,彷徨恐惧,不知所措。“飞鸿”二句是心理描写和行动描写,刻画昭君的无助与无奈。删去这两句,虽然没有影响全诗情节的推进,却使诗作失去深婉跌宕之势。这几处删削,破坏了叙事的完整性,更使叙事失去跌宕起伏的效果。54B85BE0-7171-453E-9FA6-744B57C44B34

南北朝时期,优秀的叙事诗有《西洲曲》《木兰诗》,但《艺文类聚》却只字未摘,全部舍弃。如此重大的遗漏,并不是一时疏忽,只是又一次说明编者对叙事作品的排斥态度。

五、对抒情诗中叙事成分的排斥

即使对抒情诗中的叙事成分,《艺文类聚》编者也往往采取排斥的态度,例如王粲的《七哀诗》(其一),这首诗摘录在《艺文类聚》卷三十四·人部十八·哀伤。按照“篇题法”的摘录方式,子目“哀伤”中有“哀”字,诗题《七哀诗》中也有“哀”字,子目和篇题含有相同的词语,《七哀诗》便摘录在子目“哀伤”之下。《七哀诗》虽然写“哀伤”之情,但诗中没有出现“哀”字。唐代吴兢《乐府古题要解》认为:“《七哀》起于汉末。”吴兢:《乐府古题要解》,丁福保:《历代诗话续编》上,北京:中华书局,1983年,第59页。它是汉代末年产生的乐府新题。在《文选》中,“七”作为一种文体,单列一类,收录枚乘的《七发》、曹植的《七启》、张协的《七命》,但这些作品,一般被看作赋体,而不作为诗。关于《七哀诗》的题目含义,历来的解释颇为不一致,重要的观点有以下几种(见表3):

以上关于“七哀”的几种说法中,吕向的说法望文生义、较为牵强。李治从人的“七情”入手,探讨“七哀”的命名,也是渊源有自,如《礼记·礼运》云:“何谓人情?喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲,七者弗学而能。”郑玄注,孔颖达等正义:《礼记正义》,阮元校刻:《十三经注疏》,北京:中华书局,1980年,第1422页。余冠英则从音乐的角度探讨“七哀”的得名。李治、余冠英分别从某一侧面阐述“七哀”得名,虽有一定道理,但都偏执一端,未能全面考论。倒是俞樾、王守华等的说法较能服人,而以俞樾的说法更为明晰;俞樾从古人运用数字的特点,探讨“七哀”的得名。据此看来,不必拘泥于“七”的字面意思,胶柱鼓瑟般地来解释“七哀”的含义;“七”非确数,“七哀”是说哀伤之多。

王粲现存《七哀诗》共三首,“西京乱无象”是第一首。据考证,它创作于初平三年(公元192年),是前往荆州躲避战乱,刚刚离开长安时所作吴云、唐绍忠:《王粲年谱》,《王粲集注》,郑州:中州书画社,1984年,第155页。。《艺文类聚》摘录的文字,与现存文本有几个字词不同,最大的不同是删去“路有”等八句,见下表:

《艺文类聚》的摘录《先秦汉魏晋南北朝诗》中的文字

西京乱无象,豺虎方遘患。复弃中国去,远身适荆蛮。亲戚对我悲,朋友追相攀。出门无所见,白骨蔽平原。南登灞陵岸,回首望长安。悟彼下泉人,喟然伤心肝。

西京乱无象,豺虎方遘患。复弃中国去,远身适荆蛮。亲戚对我悲,朋友相追攀。出门无所见,白骨蔽平原。路有饥妇人,抱子弃草间。顾闻号泣声,挥涕独不还。“未知身死处,何能两相完?”驱马弃之去,不忍听此言。南登霸陵岸,回首望长安。悟彼下泉人,喟然伤心肝。

“路有”等八句诗描绘的是一幅“饥妇弃子图”:路旁有一个饥饿待毙的妇女,她无力养活自己的幼子,只好把怀抱着的幼子抛弃在草丛里。母亲回头听见幼子悲哀的号泣之声,抹去泪水,毅然独自离去,不再回还。“号泣”是从幼子的角度写的:幼子先是绝望地号啕大哭,继而力气渐渐消耗,转为微弱的抽泣。“顾闻”“挥涕”“不还”则是从母亲的角度写的:在万般无奈中抛弃自己的孩子,真是撕心裂肺,但又无可奈何,泪水喷涌而出,一步三回头,狠下心来,独自前往远方。因为“我自己都不知道究竟身死何处,怎么能够使母子俩人都保全性命呢?”“未知身死处,何能两相完?”是母亲惨痛的独白,也是母亲血泪的控诉。这幅画面,伤心欲绝,心痛欲裂。诗的这个片段,其“境”过于“哀”,其“情”过于“哀”,不符合《艺文类聚》摘文追求“善与美”的宗旨,所以被编者删掉。同时,这幅画面是叙述性的——饥饿待毙的母亲将幼子抛弃在草丛,幼子号哭、抽泣,母亲转身离去,继续赶路,与全诗偏重抒情的表达方式不大一致;因为从整首诗来看,《七哀诗》是抒情诗,抒情诗中的叙事应该是概括性的,如“出门无所见,白骨蔽平原”。像“路有”等八句这样具体的叙述,对全诗的脉络是个阻断,所以说,编者们“删除了对饥妇弃子的具体描写”,并没有感觉缺少什么,却“使全诗更为凝练,使作者的行程更具有连贯性,也使作者的主观感受显得更为突出”郭醒:《传统类书的文学批评意义——以〈艺文类聚〉为中心》,《沈阳师范大学学报(社会科学版)》2006年第6期。。

《艺文类聚》对诗中叙事成分和叙事诗的排斥态度,与《艺文类聚》的编纂目的有关。《艺文类聚》的编纂目的,是供查找资料和诗文取材。查找资料的目的,主要由全书“事”的部分完成;诗文取材的目的,主要由“文”的部分摘录的各体文学作品完成。类书具有提示语汇、激发创作灵感的功用。王昌龄《诗格·论文意》说:“凡作诗之人,皆自抄古今诗语精妙之处,名为随身卷子,以防苦思。作文兴若不来,即须看随身卷子,以发兴也。”王昌龄:《诗格》,张伯伟:《全唐五代诗格汇考》,南京:江苏古籍出版社,2002年,第164頁。《艺文类聚》与随身卷子的功能完全相同,即用来激发创作灵感。创作诗文,关键是构思和语汇,即意(构思)与辞(语汇)。类书可以为创作提供语汇,激发灵感,这是类书最大的用途。

文士创作的诗,以抒情诗为主,诗中的叙事成分,对创作没有太多的借鉴价值,因此《艺文类聚》编者对叙述内容就要做删汰。诗中的叙述成分和叙事诗,具有唯一性,很难像汲取语汇那样进行复制、模仿;有些叙事,由于时过境迁,后人也不复介怀,不如描写的语汇更有实际的复制、模仿价值,这也是《艺文类聚》很少摘录叙事诗,并对已经摘录的叙述诗及叙事成分作删减的原因。54B85BE0-7171-453E-9FA6-744B57C44B34