骨转换标志物在骨质疏松症诊断与治疗中的应用进展

2021-06-21夏宁蔡云刘达徐伟

夏宁 蔡云 刘达 徐伟

骨质疏松症是常见全身性代谢疾病,以骨量减少、骨组织微观结构破坏、骨力学强度降低、骨脆性增加为特征,最终可导致患者骨折风险增加[1]。随着全球老年人口数不断增加,骨质疏松症已成为全球性健康问题[1]。

双能X线吸收法(DXA)检测骨密度是目前诊断骨质疏松症的主要方法,也是诊断金标准[2]。但骨密度对早期骨量变化的灵敏度较低,且骨质增生、脊柱侧突等均可对检测结果造成影响[2]。骨转换标志物(BTM)是继骨密度后出现的新型分子标志物,与骨密度相比,BTM对机体早期骨量变化的灵敏度更高,且能动态反映骨代谢情况,因此在临床得到广泛应用[3]。BTM通常分为骨吸收标志物和骨形成标志物。

1 常用骨吸收标志物

1.1 胶原降解产物

Ⅰ型胶原交联C末端肽(CTX)由蛋白组织酶K降解Ⅰ型胶原蛋白C端形成,可分为α-CTX(由新生胶原降解)和β-CTX(由成熟胶原降解)两种异构形态[4]。骨代谢水平升高时,α-CTX转化为β-CTX受阻,导致α-CTX升高。髋关节置换术后,假体在磨损过程中可释放大量微粒并刺激周围骨组织发生炎症反应,使骨代谢水平升高,导致骨质流失。研究发现,尿α-CTX检测有助于判断术后假体周围骨质情况并评估骨质疏松症发生风险[5]。CTX具有个体变异低、室温条件下结构稳定等优点,已被国际骨质疏松基金会(IOF)推荐为反映骨吸收的参考指标[6]。但CTX也有一些缺点:①随昼夜时间变化有较大波动,通常于5:00达到峰值,14:00跌至最低值,峰值水平为最低值的2倍;②受饮食影响,进食后CTX水平将下降约20%[6]。因此我们建议,测定CTX时宜抽取次日清晨空腹静脉血,以降低CTX水平变异的可能性。

Ⅰ型胶原交联N末端肽(NTX)由蛋白组织酶K降解Ⅰ型胶原蛋白N端形成,是一种含吡啶啉(PYD)和脱氧吡啶啉(DPD)的8-氨基酸片段,具有半抗原性[7],临床主要通过检测其尿液含量评估机体的骨吸收情况[8]。NTX检测需要采集24 h尿样且测定结果需以尿肌酐(Cr)校正,因此留尿时间不准确、尿标本量不足、放置时间超过24 h等因素均可导致检测结果出现偏差,影响临床诊断[9]。

PYD和DPD:DPD和PYD分别来源于成熟骨Ⅰ型胶原和成熟骨Ⅰ、Ⅱ型胶原。骨吸收过程中,羟赖氨酰氧化酶作用于成熟骨胶原,使其分解并释放PYD和DPD,它们进入血循环并直接经尿液排泄,不经肝脏降解[10]。因此,24 h尿PYD和尿DPD测定可直接反映骨吸收程度。与尿PYD相比,尿DPD具有更高的骨特异性,能更好地反映骨吸收情况[6]。

1.2 破骨细胞酶

抗酒石酸酸性磷酸酶(TRACP)是一种含糖铁蛋白,主要在破骨细胞、炎症巨噬细胞和树突状细胞中呈高表达,血清中TRACP以TRACP-5a和TRACP-5b两种形式存在[11]。研究发现,TRACP-5b的昼夜节律变化较小(<5%),且其代谢不受肝肾功能和饮食影响,是反映骨吸收和骨重构的良好指标,其血清检测已在临床广泛应用[12]。

以上骨吸收标志物的主要特征、检测方法、测定参考值见表1。

表1 常用骨吸收标志物主要特征

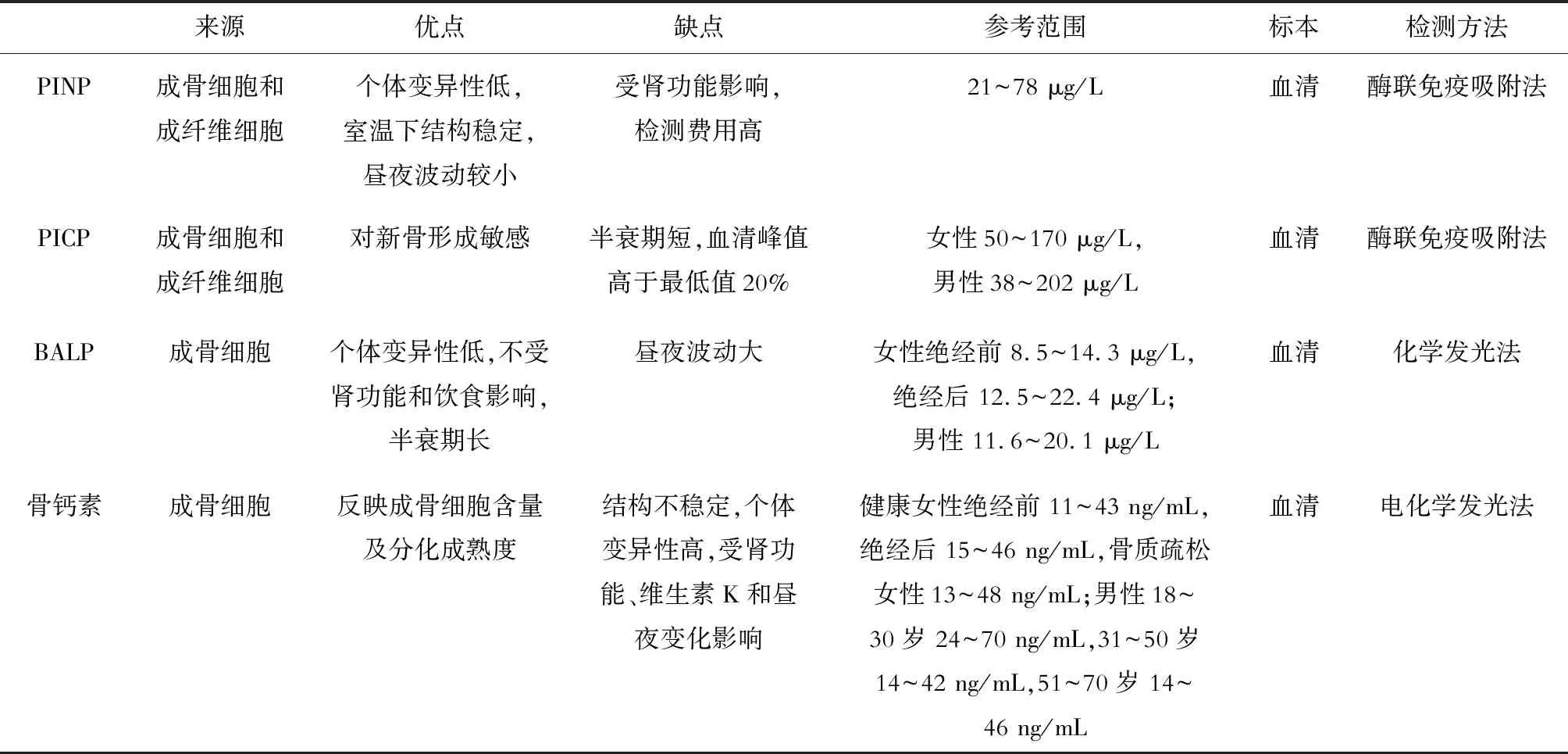

2 主要骨形成标志物

2.1 胶原合成副产物

Ⅰ型原胶原N端前肽(PINP)和Ⅰ型原胶原C端前肽(PICP)均为骨Ⅰ型胶原在成骨状态下分泌到细胞外裂解形成的产物,主要来自增殖的成骨细胞和成纤维细胞[14]。PICP由肝脏内皮细胞甘露糖受体清除,半衰期约6~8 min。血清PICP水平在24 h中的1:30~4:30达峰值,11:00~15:00降至最低值,峰值水平约为最低值的1.2倍[14]。PINP通过肝脏内皮细胞的巨噬细胞受体清除,其个体变异性低,昼夜节律变化小,室温条件下结构稳定,被IOF推荐为反映骨形成的高敏感性骨标志物[15]。但PINP的代谢受肾功能及骨转移性疾病的影响,且检测价格较高。在临床工作中,需综合考虑患者情况,选择合适的指标[16]。

2.2 成骨细胞酶

碱性磷酸酶(ALP)和骨特异性碱性磷酸酶(BALP)均为成骨细胞酶。ALP广泛分布于肝脏、骨骼、肾等组织,骨特异性不高[17]。BALP来源于成骨细胞的四聚体糖蛋白,可提供骨形成过程中羟磷灰石沉积所需的磷酸并维持局部的碱性环境,促进骨形成[13]。BALP体内变异性较低(<10%),半衰期较长(1~2 d),其代谢不受肝肾功能和饮食的影响,且能动态反映成骨细胞活性,被认为是骨形成的有效指标[13]。但血清BALP水平昼夜节律变化较大,峰值比最低值约高30%,因此需在统一时间采集血清并检测,降低因昼夜波动产生变异的可能。

2.3 基质蛋白

骨钙素由成骨细胞合成,经肾脏清除,是骨组织中含量最高的特异性非胶原骨基质蛋白[18]。骨钙素在维生素K羧化酶作用下形成γ羟基化谷氨酸,羧化的骨钙素与羟基磷灰石上的Ca2+结合,在具有矿化作用的结缔组织中沉积,有利于维持骨正常矿化并抑制软骨的异常矿化。骨钙素虽可反映成骨细胞的数量和分化程度,但其半衰期较短,室温下结构不稳定,个体差异及昼夜波动均较大,导致其临床应用受到限制[19-20]。骨形成标志物的主要特征见下页表2。

表2 常用骨形成标志物主要特征

3 BTM的临床应用

3.1 骨质疏松症诊断

BTM可动态反映骨代谢状态,早期发现骨量变化,已成为骨质疏松症早期诊断及鉴别诊断的重要指标[21]。研究发现,定期检测CTX有助于监测绝经女性10年内的骨代谢变化,及时发现绝经后骨质疏松症患者[22]。Eastell等[23]认为,对于慢性肾功能不全患者可选择BALP和TRACP-5b评估其骨质流失情况,对于长期接受糖皮质激素治疗的患者则可选择骨钙素和CTX作为评估指标。研究发现,与其他指标相比PYD与2型糖尿病性骨质疏松症(DOP)患者腰椎骨密度和髋部骨密度的相关性最强,PYD检测有利于早期发现DOP患者,降低DOP及DOP骨折发病率[24]。边平达等[25]对737名高龄男性进行间隔12个月的2次股骨颈骨密度与BTM检测并进行相关性分析,发现CTX和骨钙素的改变与股骨颈骨密度变化均呈明显负相关,而PINP改变与骨密度无明显相关性。该研究结果提示,与PINP相比,长期监测血清CTX和骨钙素水平能更好地预测老年男性股骨颈骨丢失情况。然而,对于妊娠哺乳期女性,由于受血液稀释、肾小球滤过率增加、胎儿和胎盘中的BTM等因素影响,其血清BTM变化并不能真实反映机体的骨代谢情况[26]。

BTM在骨代谢情况评估及骨质疏松症的早期诊断中具有重要临床意义,但BTM种类较多,且其测定结果受昼夜波动、个体差异等影响,仅依靠BTM检测来评估骨质流失程度并用以诊断骨质疏松症并不准确。在临床实践中,应进行BTM和骨密度联合检测来评估患者骨质流失情况,提高骨质疏松症诊断准确率。

3.2 骨质疏松性骨折风险评估

骨折为骨质疏松症患者的严重并发症,BTM检测可有效反映机体骨代谢情况,预测骨折发生风险[27]。绝经后女性在雌激素缺乏、胃肠道钙吸收下降、破骨细胞活性增加等因素影响下,骨代谢的正常循环被破坏,骨微观结构损伤,导致骨折发生风险升高[28]。既往研究发现,β-CTX检测有助于早期发现绝经后骨质疏松症中的骨折高危人群,预防骨折发生[29]。Chubb等[30]发现,与PINP、CTX相比,骨钙素更适合用于评估男性骨质疏松症患者髋部骨折风险,有助于男性骨折高危人群筛查及早期给予相关防治干预,预防骨折发生。李鹏等[31]的研究发现,PINP与β-CTX联合检测对预测老年骨质疏松症患者髋部骨折风险具有重要作用,其预测敏感度为96.0%, 特异度为94.0%, 准确度为95.0%。

BTM对预测骨质疏松性骨折发生风险具有较高的特异性和敏感性,但BTM能否用于所有骨折风险评估尚无定论,临床医生在评估骨折风险时还需要结合骨密度及相关的生化检测指标。

3.3 骨质疏松症治疗效果监测

抗骨质疏松症治疗后,患者BTM的变化早于骨密度,早期检测BTM更有利于监测治疗效果。Naylor等[32]研究发现,与CTX相比,PINP更适合用于评估绝经后骨质疏松症患者双膦酸盐治疗效果。2018年版日本骨质疏松症诊疗共识指出,PINP适用于监测甲状旁腺素类似物抗骨质疏松的治疗效果,骨钙素适用于监测维生素K的疗效[33]。McClung等[34]指出,评估Romosozumab联合狄诺塞麦治疗绝经后骨质疏松症的效果,采用CTX优于PINP。有研究显示,测定TRACP-5b不仅有助于监测特立帕肽/米诺膦酸盐序贯疗法治疗腰椎部位骨质疏松的疗效,对于米诺膦酸盐治疗糖皮质激素性骨质疏松症的疗效也有较好评估效果[35]。

BTM检测有助于评估抗骨质疏松症药物的早期疗效,及时发现疗效欠佳患者,优化治疗方案并提高患者的治疗依从性。但BTM的变化幅度与药物种类、给药途径有关,且各实验室的BTM检测方法未达标准化,其临床应用受到一定限制。

4 潜在骨代谢指标

微RNA(miRNA)是由18~22个核苷酸组成的内源性单链非编码RNA,参与成骨细胞和破骨细胞的分化调控,对维持骨稳态具有重要作用[36]。一些研究发现,联合检测血浆hsa-miR-122-5p和hsa-miR-4516有助于及时发现绝经后骨质疏松症患者[36],测定血清miR-103-3p可用于失重性骨质疏松症的早期诊断,测定血清miR-382-3p可用于DOP患者骨折风险的评估[37-38]。miRNA虽有助于骨质疏松症及骨质疏松性骨折的早期诊断,但其与骨质疏松症相关性的研究仍处于起步阶段,尚未发现能运用于所有患者的高特异性miRNA,该领域的研究有待进一步开展。

5 总结

BTM不仅能用于监测骨量变化,评估患者目前的骨代谢状态,还可用于评估骨质疏松性骨折的发生风险,监测抗骨质疏松症治疗效果,弥补仅使用骨密度诊治骨质疏松症的不足。但BTM种类众多,不同医疗机构的检验方法及参考值设定存在差异。因此,在临床应用中需进行综合考虑,选择合适的BTM指标,并与骨密度测定联合使用,以求更准确地指导临床诊疗工作。