全球疫情治理共同体:理论构建、行动框架与实施路径

2021-06-20戴卫东余洋

戴卫东 余洋

〔中图分类号〕D81;R181.8 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447—662X(2021)05—0119—10

一、引言

2019年底以来,新冠病毒肺炎(COVID-19)肆虐全球,据世界卫生组织(WHO)报道,截至2021年3月21日新冠肺炎袭击了全球223个国家或地区,确诊病例12252.4万例,死亡近270.4万例。瘟疫是最古老的灾难之一。虽然关于COVID-19传染源尚无定论,但人类社会与微生物病菌“两个世界”一直共存的历史则有目共睹。旧的病毒,如霍乱、鼠疫、黄热病,通常会复发,而新的病毒总是不断袭击人類。这些危害严重的病毒和细菌通常在经过较长一段时间传染之后才明显处于休眠状态。

不像其他自然灾难(地震、洪水、海啸、干旱等)的区域性,病毒流行无国界。各种病毒在流行期间,给全球受灾国家经济和社会的影响非常大。梳理相关国内外研究文献,呈现出以下特征:一是病毒盛行历史漫长,死亡人口惨重。14世纪欧洲鼠疫流行,死亡人数达2000万,约占整个欧洲人口的1/4;19世纪至20世纪问亚洲、欧洲、美洲先后发生了6次霍乱疫情,死亡率达50%~70%;1918年流感袭击美洲、亚洲、欧洲及非洲,造成2500万人死亡。自1970年以来,人类发现了1500多种新病原体,包括1976年的埃博拉病毒和1983年的人类免疫缺陷病毒(HIV)。艾滋病毒HIV是人类历史上相对较新的疾病,在短短35年中已感染了约7000万人,同时致3500万人丧命。在过去的40年中,埃博拉病毒已经爆发了近25场致命性疫情,每年全球仅仅霍乱爆发就有40次左右;二是20世纪后期病毒变异流行。在20世纪最后25年中,人类至少出现了33种新的传染病。大多数新的传染病都来自动物,至少65%的人类传染病暴发的宿主是动物。除了这些新疾病外,曾经被认为在很大程度上受到控制的疾病,例如霍乱、肺结核和疟疾每年都会感染许多人,并且已经变异为更危险的病毒。譬如严重登革热与胎儿窘迫、剖宫产和孕产妇死亡率等有较高的相关性;三是疫情造成受灾国的经济损失较重。2003年美国流行疯牛病,有70个国家禁止了美国牛肉的进口,2004年美国牛肉出口下降了83%,仅当年造成的损失估计在32亿~47亿美元之间。2015年,韩国暴发中东呼吸综合征(MERS),病毒蔓延2个月,直接经济损失约80亿美元;四是病毒传播需要全球防控合作。鉴于《国际卫生条例》中采用传统的国际传染病控制的法律与方法可能已经失效,新的国际合作已成为控制传染病的关键。根除全球牛瘟(Cattle scourge)流行就是国际社会团结起来通过“健康一体化”(One Health)计划互相支持的一个成功典范;五是疫情的预防和阶段性防控。预防可以促进消除病毒的流行,在预防上需要足够的投入和资源,采取听之任之的策略肯定是不合理的。应该加强健康监测和监视方面的国际合作,以最大程度地缩短病毒防控的响应时间。在疫情暴发之前,需要发展地方初级卫生保健(Prima-ry Health Care,PHC)管理和加强对卫生人力资源的投资。疫情期间,需要加强受灾国之间实验室、流行病学、接触者调查,卫生保健感染控制,沟通和边境检查,以防止发生更严重的事件。在流行病的后期,疫苗的研发与接种方法更需要发挥国际合作。既有的文献研究为本文提供了很好的研究基础,同时也拓展了本文的研究思路,但是针对疫情防控仍然囿于WHO体制机制,没有跳出现有的全球疫情防控框架,本文拟尝试进行全球疫情治理的理论创新研究。

可能没有任何一个国家,也没有任何一个政党在任何一个时期都不比现在更能深刻理解习近平总书记在中国共产党十九大报告中明确提出的“推动构建人类命运共同体”思想。新冠病毒肺炎在全球还未走远,给我们的惨痛教训应该永远难忘。各国政府单独行动可以长期解决这一危机,这是一种危险的幻想。为此基于人类命运,而不再像目前全球各国这样基本上以各自为战的临时性、强制性明显的行政手段来处理危机,在后COVID-19时代尽快构建一个全球疫情治理共同体(Global Communities for Governing Pandemic Diseases,GCGPD),对于最大程度地减少未来传染病重袭下的社会、政治和经济影响至关重要。那么,为什么要建立全球疫情治理共同体?其紧迫性是什么?该共同体的行动任务又是什么?这些问题都是本文要探讨的核心。

二、21世纪以来全球疫情的新特征

1.多种新病毒开始侵袭人类

20世纪前和20世纪上半叶,鼠疫(黑死病)、天花、霍乱、麻风、白喉、梅毒、斑疹伤寒、疟疾、狂犬病、肺结核、肝炎、流感等传染病是导致人类死亡的主要疾病,对人类健康造成了严重的危害。1980年5月8日,人类宣告消灭了天花病毒。20世纪末,人类有效地控制了麻风、白喉、鼠疫等病毒传染。1991—2002年,美洲、欧洲宣布消灭了脊髓灰质炎。但是,20世纪70年代以来,全球累计大约有40多种新病毒出现。在1970年代发现了6种,包括埃博拉病毒。1980年代,这一数字上升到了7种,其中包括艾滋病毒和丙型肝炎。然而在1990年代,这一数字惊人地上升到203种,其中包括戊型肝炎、己型肝炎、庚型肝炎。在最近十年中,已经出现了许多新发现的病原体,例如SARS病毒、新的禽流感病毒株,以及2019年席卷全球的新型冠状病毒肺炎。

2.病毒疫情暴发更频繁

根据WHO和比利时政府合作资助的灾害疫病研究中心(CRED)创建的全球灾害资料库(EM-DAT)公布的数据,1900—2008年全球突发性传染病累计1191次。其中,细菌感染引起的为639次(占比为53.65%),病毒感染造成的为363次(30.48%),寄生虫传染病仅49次(4.11%),还有140次传染病(11.75%)为不明原因引起的。100多年的时间中,疫情影响排在前十位的传染病,发生在1930年代以前的只有2次,其余8次均发生在1980年代后的二十多年里。从传染病的种类来看,由寄生虫引发的传染病占6次,而病毒传播的疫情只有2次,另有两次原因不明。近十年来全球病毒引发的传染病暴增,仅仅在2011—2017年的七年间病毒性传染病发生的次数依次是179、183、164、197、182、213、189次,共发生1307次,比1900—2008年的109年间还要多116次。七年中单种病毒爆发50次(含)以上从高到低分别是霍乱、寨卡、脑膜炎、志贺氏菌、基孔肯雅病毒、西尼罗河热病毒、伤寒、黄热病、冠状病毒、甲型流感、刚果出血热等11种,占比55%。霍乱流行次数最多,达308次。

3.病毒传染病肆虐,灾情更加严重

1900—2008年全球传染病总数中,仅就病毒导致的363次突发性传染病而言,亚洲最多,达36.6%,非洲为33.6%,美洲接近20%,欧洲与大洋洲合计不到10%。但在受影响的人数上,美洲最多,占世界总数的44%,亚洲占38.96%,非洲占16.66%,欧洲和大洋洲极少。因病毒致死人数达918568人,占传染病死亡人数的9.61%;感染人数达7470675人,占比17.52%。

进人21世纪的前20年,全球一次又一次地受到那些已知的和未知的传染性病毒侵袭,受影响的国家和地区情况如表1所示。世界卫生组织发表的报告表明,传染病仍然是人类第一杀手。每年的死亡人口中大约有1/4是死于传染病,传统的传染病的致死率仍居高不下,如疟疾、麻疹、肺炎、肺结核、痢疾等;新的传染病又层出不穷,如艾滋病、SARS、禽流感等。在诸多传染病中,艾滋病致人死亡数最多,每年世界上约310万人死于艾滋病。全球每年季节性流感仅因呼吸道疾病可导致29万~65万例死亡。霍乱也是对全球公共卫生的威胁,研究估计每年全世界有130万~400万霍乱病例,并且由于感染而导致2.1万~14.3万例死亡。WHO估计2011年全球有15.8万人死于麻疹。

表1 2000年以来全球重大疫情灾难

资料来源:(1)WHO,“WHO Guidelines for the Global Surveillance of Severe Acute Respiratory Syndrome(SARS),”https:∥www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_CSR_ARO_2004_1.pdf?ua=1.(2)“Global Epidemic History,”https:∥zh.wikipedia.org/wiki/%E7%98%9F%E7%96%AB.(3)WHO,“Pandemic,Epidemic Diseases,”https:∥www.who.int/emergencies/diseases/en/.(4)WHO,“A Global Strategy To Eliminate Yellow Fever Epidemics(EYE),2017-2026,”https:∥apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272408/9789241513661-eng.pdf?ua=1.(5)WHO,“Coronavirus Disease(COVID-19)Pandemic Numbers at a Glance,”https:∥www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronayirus-2019.

4.全球經济损失严重

随着全球化对各国经济发展发挥着越来越重要的推动作用,传染性病毒对受灾国的经济损失比以前要大很多,有的国家甚至受到毁灭性影响,并波及到全球经济,扰乱了各国的旅行、贸易和国民生计。

据世界银行统计,2003年因受SARS影响,全球在此期间直接经济总损失达到590亿美元,其中中国内地经济的总损失额为179亿美元,占中国GDP的1.3%;中国香港经济的总损失额为120亿美元,占香港GDP的7.6%。2009年H1N1流感造成45亿~550亿美元的损失。2014—2016年西非埃博拉疫情对经济和社会造成的损失达530亿美元。世界银行估计,2001—2017年全球流感使各国经济损失3万亿美元,甚至占到国内生产总值的4.8%。即使是中度毒性的传染病,其成本也将占GDP的2.2%。2020年4月3日亚洲开发银行指出,随着新冠肺炎疫情在欧洲、美国和其他主要经济体蔓延,这场“一个世纪以来最严重疫情”给全球经济造成的损失预计将达2万亿至4.1万亿美元,相当于全球GDP的2.3%至4.8%。中国经济也出现急剧下滑,2月份采购经理指数降至作为月度增长与收缩分界线的50点以下,下降幅度与范围超过了大衰退时期,制造业降至36,非制造业降至30。工业生产也出现30多年来的首次负增长。清华大学国家金融研究院院长、国际货币基金组织前总裁朱民认为,从总需求来看,疫情对我国2020年1、2月的影响为减少消费1.38万亿元人民币.约为2019年全年总消费的5%。这其中包括国内的餐饮服务业、度假休闲旅游、电影票房、专业演出/赛事等方面的直接消费损失。此外,疫情导致企业停工停产、快递行业停运、房地产销售降零、石油能源需求下跌、汽车销售业受到重创等,造成了非常重大的间接经济损失。

21世纪全球传染病呈现出来的新特征就是建立全球疫情治理共同体(GCGPD)的内因所在。正如世界卫生组织所指出的,“我们正处于一场传染性疾病全球危机的边缘,没有一个国家可以躲避这场危机”。

三、人类的政治、经济与社会活动加剧疫情传播

1.环境和气候的变化,加剧了传染病频发风险

由于土地使用方式的改变,全球陆地森林被大量砍伐。森林占土地面积的比例逐年下降,1990年为31.63%,2000年为31.17%,2005年为30.99%,2010年为30.87%,2016年为30.72%。这样,一方面导致了野生动物栖息地遭到破坏,动物与人类直接接触的机会增多,病毒从动物传播到人类的风险就越高;另一方面森林等植被资源的破坏导致大气中二氧化碳含量的增加,再加上现代化工业社会过多燃烧煤炭、石油和天然气以及大量排放的汽车尾气,共同加剧了地球的温室效应,因而全球气候逐步变暖。此外,在太阳“黑子”的引力作用下,大洋洋流的方向不规律地发生变化,洋流越接近的地区,空气湿度就越大。全球气候变暖和局部地区湿度升高是诱发传染病高发的重要因素。

2.气候的变化进而导致全球自然灾害频繁地发生

根据联合国《贫穷与死亡:1996至2015灾害死亡率》的报告,近20年全球与气候相关的自然灾害数量增长显著,共发生6391次干旱、洪水、热浪等灾害,较1976年至1995年区间段的3017起增长一倍以上,约135万人死于自然灾害。统计数据还显示,2017年第一季度全球有73个国家共发生149次自然灾难,主要是洪水、滑坡、热带风暴等,造成3162人死亡,受灾人口8000万人,灾害导致经济损失324亿美元以上。自然灾害发生后,不仅受灾地区大量的人和动物死亡,尸体会增大疾病暴发的概率,而且大量灾民流离失所,拥挤、水源不足和难以获得卫生服务等状况都会增加传染病传播的风险。

3.人口流动和贸易的全球化,促进病毒传播无国界

1980年全球流动人口为9371.7万人,1990年增加到15226.9万人,2000年为17227.8万人,2010年为22123.4万人,2015年增加到24319.3万人。1980年全球各国对外贸易总额占GDP的比重为34%,2008年为51.44%,30年来处于一路攀升状态。近十年虽然部分年份(如2009年、2016年)有所下滑,但总体处于上升态势。人类社会日趋频繁的经济贸易和社会交流活动加快了传染病传播的速度和范围。

全球化的同时,一国内部的城镇化也不可避免地带来了传染病传播的更大风险,这些风险同样在城乡结合部存在,这些地区人与牲畜、家畜和野生动植物之间的密切和反复接触增加了新传染病的可能性。更糟的是,这些城市周边地区往往更穷,卫生条件也更差,2014年非洲埃博拉疫情已证明了这一点。

4.地区冲突恶化了难民的卫生和生存条件

2007—2012年,在地区冲突和内战国家的受影响人口中,儿童营养不良的比例超过10%的国家分别是南苏丹(19.9%)、苏丹(17.8%)、索马里(16.9%)、肯尼亚(14.9%)、尼日尔(12.8%)、乍得(10.25%)、埃塞俄比亚(10.1%)。2012年,估计全球有超过1.72亿人受到军事冲突的影响,其中有1.49亿或87%是居民。其中,这些国家的流离失所者有1800万,难民有500万。巴基斯坦和尼日利亚受冲突影响的人数最多(分别为2800万和近1900万),但利比亚和索马里受暴力和不安全影响的人口比例最大,均约为90%。②受冲突影响,不仅营养不良和卫生条件差是这些地区的严重问题,尤其是儿童营养不良,而且几乎没有可能应对传染病。瘟疫与战争是一对孪生兄弟,传染病往往在这些国家寻找突破口。

5.全球人口膨胀,病毒传播速度更快

据世界银行统计,从1970年起每隔十年的年份世界女性总生育率的递减幅度越来越小,即全球生育率在逐步提升。同样,这些年份的全球人口死亡率(‰)的递减幅度也越来越小,即全球人口平均寿命在提高。生育率和死亡率的一升一降,必然导致全球人口膨胀,2018年世界总人口达75.94亿,这个数值是1970年36.84亿人口的两倍多。数据显示,全球每平方公里土地面積人数在1970—2018年每隔十年依次为28.93、34.82、41.48、48.01、54.36、59.64。有研究表明,全球正在迅速上升的人口密度提高了人传人或者通过昆虫、啮齿动物等媒介传播的机会,增加了病原体传播的风险。此外,占全球总人口10%的7.3亿贫困人口的医疗卫生和生活条件短期内都难以得到改善,还有自然界的微生物自身进化不断出现变异株、耐药株等,这些因素不仅是传染病多发的重要原因,而且也给传染病的防控带来了较大困难。

四、全球疫情治理共同体理论构建

1.疫情危机治理理论创建

1986年,美国管理学家斯蒂文·芬克(Steven Fink)出版《危机管理:对付突发事件的计划》一书,首次提出了危机的征兆期(Prodromal)、发作期(Breakout or Acute)、延续期(Chronic)和痊愈期(Resolution)生命周期理论。1994年,美国学者米特罗夫和皮尔逊(Ian I.Mitroff & Christine M.Pearson)针对企业危机管理提出了信号侦测期(Signal Detection)、准备和预防期(Preparation and Prevention)、损害控制期(Damage Contain-ment)、恢复期(Recovery)和学习期(Learning)的五阶段模型。1995年10月,美国俄克拉荷马城阿尔弗雷德·穆拉联邦大楼爆炸案六个月后成立的美国联邦安全委员会(Interagency Security Committee,ISC)定义危机管理为减缓(mitigation)、预防(Preparation)、反应(response)和恢复(Recovery)。上述三大理论各自按照危机周期、企业生产危机和恐怖活动危机类型,就危机事件本身如何采取相应的决策和行动进行解释。不同于企业生产和恐怖活动两类危机的地域性、偶发性和可控性等特点,重大疫情危机具有自身的特征。结合前文分析的重大疫情的自然环境和社会环境两大诱发因素,我们认为公共卫生危机理论需要做出两点重要的补充:一是公共卫生危机治理还需要前置,设置潜伏期。事实上,一旦征兆期(Prodromal)显现出来,病毒和细菌传染就很难扼杀住,一般情况下只能控制住传染的规模和速度。为此,在潜伏期就需要建立全球性质的、务实的疫情治理合作组织,然后实施重点地区的卫生状况调查和基础设施建设等干预行动;二是公共卫生危机治理更需要后延,确立根除期。学习期(Learning)的目的在于经验总结,其后必须要对经验应用的效果实施评估和监督,实现消除或根除传染病再次流行才是最终目标。

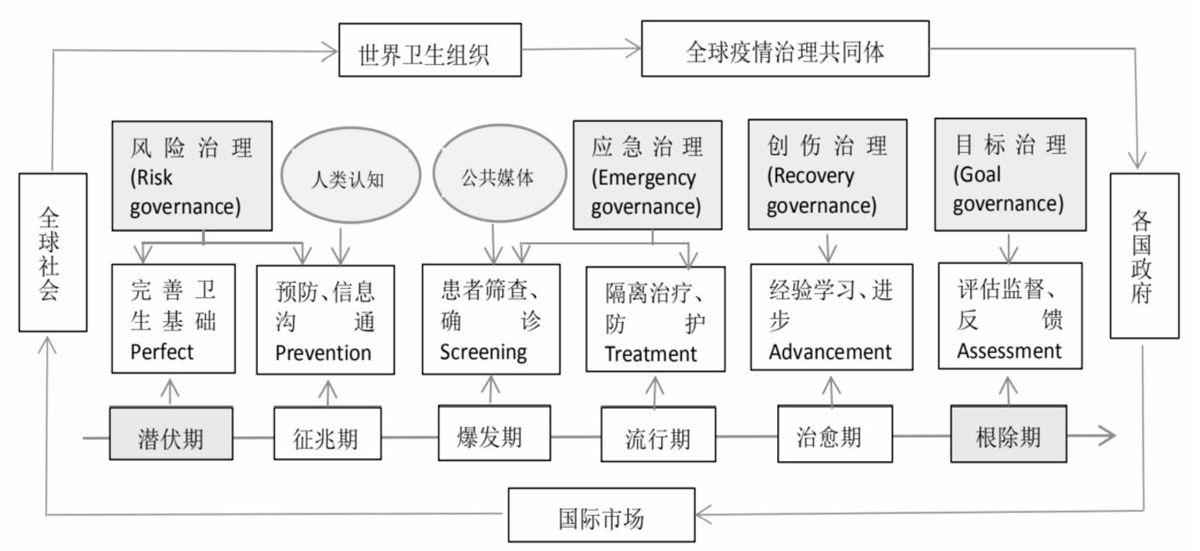

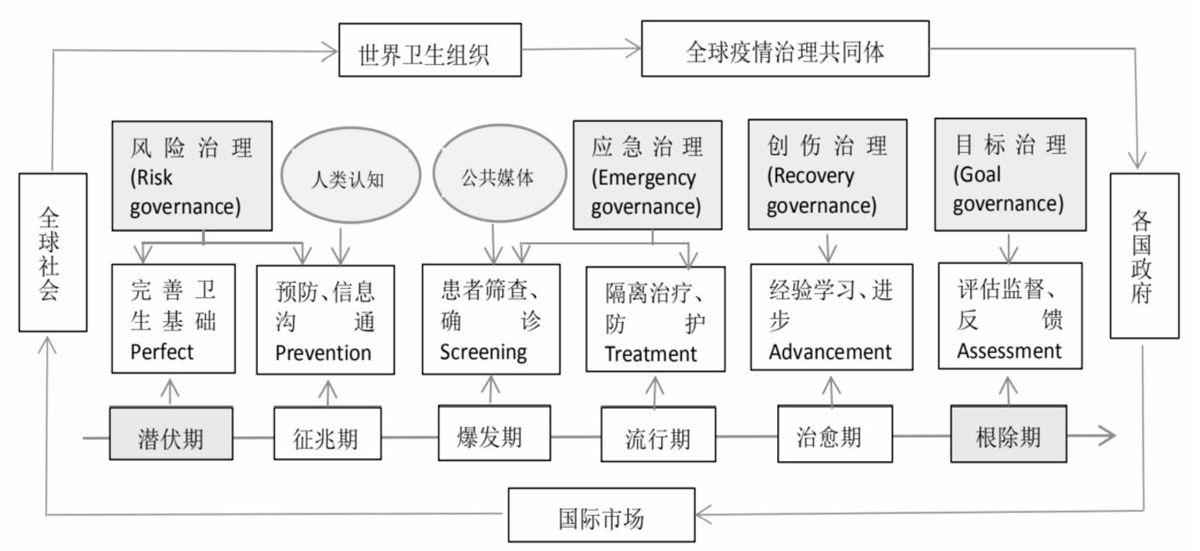

在疫情危机治理理论完善的基础上,我们提出疫情危机治理的理论框架(见图1)。全球公共卫生重大疫情分为潜伏期、征兆期、暴发期、流行期、治愈期和根除期六个阶段。潜伏期和征兆期要进行风险治理(Risk governance),进入暴发期和流行期则进行应急治理(Emergency governance),大流行期结束后的治愈期着重对全社会实行身心恢复的创伤治理(Recovery governance),最后实现消除或根除传染病的目标治理(Goal governance),这样便形成了传染病的Risk-Emergency-Recovery-Goal综合治理理论(简称为RERG)。要强调的是,在这个理论中,由于公众对传染病的认知有限,重大疫情征兆期的信息沟通显得非常重要;进入暴发期,社会恐慌情绪也随之流行起来,公共媒体则应承担避免“信息传染”(infodemics)的社会责任。

图1 疫情危机治理理论与全球共同体行动框架

2.全球疫情治理共同体行动框架

习近平主席在2020年3月26日二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上倡议,在世界卫生组织支持和领导下发挥二十国集团沟通协调作用,有效开展国际社会应对新冠疫情的联防联控的集体行动。为了人类社会命运的可持续发展,从长远来看有必要在联合国的框架内、世卫组织的发起下,在全球各国达成共识的基础上,以二十国集团为核心,新冠肺炎疫情结束后尽快成立“全球疫情治理共同体”(Global Commu-nities for Governing Pandemic Diseases,GCGPD),作为WHO下属的一个负有特殊使命的职能部门,专门开展全球传染病治理的常态化工作,其行动框架如图l所示。其中,联合国基于保持不变的不平等的医疗服务,持续不断的贫困加剧,熟悉的疾病复燃,暴力冲突,环境恶化和有限的医疗资源等一系列现实,督促WHO对当前机构的目标和活动从根本上实行改革,以面对新的病毒传播现实。WHO负责直接领导全球疫情治理共同体开展具体的防控指导、疫情信息跟踪以及组织研发疫苗等多领域合作。二十国集团发挥大国倡议的作用,负责支持并进一步增强WHO在协调国际抗疫方面的职责,尤其是加强疫苗研发的多边主体沟通和合作,排除一切政治因素和利益冲突的干扰。中国作为全球命运共同体的首倡国,利用抗击新冠肺炎病毒的丰富经验,通过机制化的各国卫生部长会议加强政策协调、凝聚共同主张,积極引导并协调更多国家参与全球疫情治理共同体,实现对全球卫生政策产生实质性影响的目标。最重要的是,全球疫情治理共同体要充分发挥非政府组织、国际组织、跨国公司、非国家行为者和公私伙伴关系在扩大卫生保健基础设施和提供服务等方面的重要作用。在抗击SARS中,多国和相关国际卫生组织的合作已经表明它们通常可以更好地覆盖服务欠佳的社区,并显示出适应挑战性环境所需的灵活性。

在风险治理阶段,全球疫情治理共同体重点对中低收入国家的卫生状况开展调查,逐步完善公共卫生基础设施和制度建设(Perfect),对传染病敏感地区做好准备和预防(Prevention)。一旦传染病暴发后的应急治理主要任务便是立即组织筛查(screening)和重症治疗(Treatment),充分发挥社会医疗保险和公共财政的保障功能。疫情得到控制后的创伤治理时期便是总结经验交流学习,促进全球各国公共卫生治理能力的成长(Advance-ment)。最重要的是终端目标治理,通过对受灾国和全球疫情多发国家公共卫生体制机制建设的评估(Assess-ment),实现全人类消除或根除传染病的终极目标。这就是全球疫情治理共同体行动框架“Perfect-Prevention-Screening-Treatment-Advancement-Assessment”(简称为2PST2A),也是全人类公平、合力治理传染病的特定机制。在该行动框架下,全球疫情治理共同体面临着许多非常艰巨的防治工作需要逐步开展和推进。

五、全球疫情治理共同体实施路径

根据疫情危机治理的理论框架(RERG)及其行动框架(2PST2A),全球疫情治理共同体(GCGPD)在疫情的六个阶段共同体需要实施开展一系列的预防、救治、防护物品的补给、疫苗研发与方法指导、医护人员的教育与培训、经验总结与推广,以及治理目标评估等危机治理路径。

1.病毒潜伏期开展基础卫生体系建设

在病毒潜伏期,全球疫情治理共同体负责推动、指导和督促各国基础公共卫生的建设与完善,尤其是医疗卫生条件较差和传染病多发的欠发达国家。事实证明,基础公共卫生薄弱国家应对健康危机的能力也相应较弱。基础卫生体系建设,包括基础设施、人才培养和制度建设三个方面。(1)基础设施是疾病预防和健康安全的关键。一方面,包括按照收治传染病标准设置具有足够床位数的医院,以及配备用电、用水、消防等辅助设施,口罩、防护服、护目镜、消毒液等防护品,病毒检测试剂、药品等治疗用品,以及血站血库的改造和建设、救护车购置等;另一方面,公共卫生信息化建设。尽可能建设和升级互联网、物联网等新一代信息技术,实现人口流动、资源调配、辅助处理、疫病后期跟踪以及社区网格管理等公共卫生健康大数据互通共享。欠发达国家的卫生信息化建设更具有挑战性。(2)培养公共卫生防疫人才和加强基础科研工作。帮助各国政府专门投资建设公共卫生学院,快速培养一批数量和质量上有所保障的既懂得公共卫生、又懂得系统防疫和应急响应的人才队伍。由于新型病毒具有许多未知性,需要在疫病多发国家成立一些病毒研究所,开展全球范围的调查与合作。(3)帮助欠发达国家建立起一套完善的公共卫生应急制度。包含应急响应体系、防疫设施的管理与使用法规、疫情时期民用设施紧急征用机制三个层面。基础卫生体系建设体现出全球疫情治理共同体承担着规划指导、教育培训和完善制度体系的功能。

2.病毒感染征兆期确认病毒源信息

在有迹象表明病毒感染的征兆期,多部门协作和积极预防可以促进消除病毒的流行,重点在于地方初级卫生保健(Primary Health Care,PHC)管理和对卫生人力资源的投资。培训医护人员的专业敏感度,并迅速报告异常事件(如患者死亡)。与当地疾病控制中心协作,确认动物或环境中出现病菌尤其是新病毒的早期信号,以减少动物与人类之间以及人与人之间的传播,尽快在早期控制疫情大暴发。此外,社区是管理传染病的第一线。地方政府和公共卫生部门尽早介入社区,宣传培训居民有关病毒传播方面的知识,以免产生误解和谣言传播,减轻恐惧和焦虑的蔓延。在此阶段,全球疫情治理共同体依靠受灾国的协助,承担着开展病毒确认、信息分享和协同管理方面知识的指导与培训工作。

3.病毒暴发期积极动员一切防控资源

进入病毒传染暴发期后,全球疫情治理共同体首要的行动是派出专家工作组进驻受灾国进行抗疫业务指导,并通过公共媒体发布疫情进展实情的权威报道。动员受灾国投入足够的资源,明确若政府采取“群体免疫”的“鸵鸟策略”则违背人道主义原则。敦促受灾国加强健康监测和监视方面的国际合作,以最大程度地缩短病毒防控的响应时间。动员共同体成员国在受灾国建立检测实验室、医学观察和治疗中心等,由于单个病原体的影响可能在全球环境之间显著不同,很难有一种万能的干预策略,所以要建立并监督疫苗研制、诊断和治疗方法的信息共享机制,以便集中疫情治理共同体的智慧针对受灾国的疫情特点进行早干预。治疗病床的早期供给有利于阻止病毒传播范围和减少病例,针对防控资源贫弱的国家,共同体牵头协调国际组织实施病床方面的援助。

4.病毒流行期全力投入筛查治疗和发挥医疗保障功能

一旦传染病开始流行起来,受灾国大多难以依靠自身的力量控制疫情,为此,全球疫情治理共同体可借鉴中国防控新冠肺炎疫情的成功经验,并联合无国界医生组织、红十字会与红新月会国际联合会等国际组织参与治疗援助,呼吁其他国家和国际组织捐赠资金、药品和防护用品。疫情期间,加强受灾国之间实验室、流行病学、接触者调查,卫生保健感染控制,信息沟通和边境检查,以防止发生更严重的病毒输入—输出事件。市场机制不能确保根据公共卫生需求公平分配资源,如流行病预防创新联盟、国际协调小组、全球疫苗和免疫联盟,以及大流行性流感防范框架等国际组织(协议),在实践中成效就不明显。因此,全球疫情治理共同体可以发挥作用,协调和整合这些国际组织的资源。尤其在传染病后期,疫苗研发与接种方法更需要发挥国际合作,2014年西非埃博拉病毒的有效防控就是一个经验。WHO等国际组织指导西非国家实行局部的疫苗接种和对有限的资源(例如疫苗)进行优先排序的方法,达到了病毒发病率低的积极效果。在此期间,受灾国充分发挥社会医疗保障和公共财政的功能,尽可能避免患者因为治疗费用放弃救治而导致病毒传染大扩散。这个阶段全球疫情治理共同体的全部行动目标,就是降低传染病的发生率、发病率和死亡率以及减轻其对经济、政治和社会系统的破坏程度。

5.病毒治愈期进行创伤治理和经验分享

疫情结束后,受灾国逐步回归到经济和社会生活的常态。这个时期,全球疫情治理共同体的重点在于协调世界银行和地区开发性银行等其他国际金融机构对受灾国进行贷款,帮助恢复卫生基础设施建设,实施可持续的社会保护政策促进企业生产。联合世界银行和国际货币基金组织,建议全球各国联手加大宏观政策对冲力度和实施有力有效的财政和货币政策,维护全球金融市场稳定,防止世界经济陷入衰退。派驻医疗卫生工作组协助受灾国的卫生系统重建,指导社区成为双向信息沟通、有效响应的一线防控和疫后建设基地,对受灾地区民众的恐慌、惊吓和哀伤的社会情绪开展心理干预,使幸存者重新融入社区并减少污名化。同时,帮助受灾国全面深入地总结抗疫的经验和教训,供全球各国分享和学习。

6.病毒根除期公共卫生系统的重建与评估

全球疫情治理共同体的创立,短期目标就是协调全球资源帮助受灾国打赢一场传染病的联防联控战争,长期目标则是通过对经验学习和疫苗研发技术的国际合作根除病毒对人类社会的威胁。然而,人类社会的抗疫史表明并不是所有的旧的病毒都能被很快根除,多数病毒短期内消除后再卷土重来,或者变异毒株后再爆发。在目前世界医疗卫生技术水平和全球经济社会生活方式的情境下,短期内根除病毒的确很难实现,但是人类已有坚持不懈地根除天花、牛痘以及抑制脊髓灰质炎流行的成功案例。短期目标和长期目标的逐步分级评估,有利于推进全球疫情治理共同体建设的完善,造福人类社会的可持续发展。

六、结语

新冠肺炎疫情肆虐全球带给我们惨痛的教训,那就是在面临重大疫情迅速传播的情况下,世界各国如果不能团结协作,就只能接受數百万人员死亡、经济不断下滑等方面的严重后果。本文在文献梳理与理论分析的基础上,得出如下几点结论:

第一,纵观人类抗疫史,21世纪病毒传播呈现一些新的特征。旧病毒还没有消失,多种新病毒又开始频繁地侵袭人类,导致受灾地区灾情非常严重,更重要的是给全球经济造成巨大的损失。正因为如此,全球疫情治理共同体的创建才显得尤其重要。

第二,人类的政治、经济和社会活动加剧了病毒的快速传播,这表明全球疫情治理共同体建立的紧迫性。进入21世纪以来,全球环境和气候发生了较大的变化,人口流动和贸易全球化的速度加快,地区冲突进一步恶化了难民的卫生和生存条件,全球人口膨胀致使人口密度增高,这些因素不仅使得全球自然灾害频繁地发生,而且促使病毒传播跨越国界并迅速蔓延到全球大部分地区。

第三,全球疫情治理共同体需要创新治理理论。在提出疫情“六期分法”的基础上,全球疫情治理共同体不能仅重视应急治理,而应该注重疫情的“风险治理—应急治理—创伤治理—目标治理”的综合治理,为此需要在疫情发展的六个时期逐步开展“完善—预防—筛查—治疗—成长—评估”一系列的通力协作行动。

最后,全球疫情治理共同体的治理路径任重道远。在病毒潜伏期,协同各国开展基础卫生体系建设;在病毒传播征兆期,帮助该地区确认病毒源信息;在病毒暴发期,共同体在本地区或联系其他国家积极动员调入一切防控资源;在病毒流行期,协同世卫组织和全球相关公司全力投入筛查、治疗,发挥医疗保障功能;在病毒平静期,在受灾国进行创伤治理,向其他国家分享防控经验;在病毒消除期,帮助重建受灾国公共卫生系统,加强疫情治理制度建设,开展医疗卫生系统的评估。

未来全球疫情治理共同体最关键的是协同世界各国政府和国际社会的卫生组织发展医疗卫生技术,建立章程以明确全球面对疫情的积极态度,最终实现根除病毒的长远目标。毋庸置疑,21世纪传染病的预防和控制,不仅需要新技术和新技能,而且更需要各国政府和全球卫生界达成一致的新态度和新治理作为。

责任编辑:秦开凤