“之间”与“之外”:写意音乐的结构分析

2021-06-20彭锋

彭锋

〔中图分类号〕1207;B83;J605 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447—662X(2021)05—0095—08

关于中国美学的特征,如果用一个概念来概括的话,有人会想到“美”,有人会想到“生”或者“生动”,有人会想到“象”“意象”或者“意境”,如果与西方美学相对照,或许可以用“写意”来概括。与“写意”相对的是“写实”。当然,这并不是说中国美学没有写实,西方美学没有写意;而是说中国美学更推崇写意,西方美学更推崇写实。

那么,什么是写意呢?要回答这个问题还得跟具体的艺术实践结合起来。就艺术的具体情形来说,写意通常与绘画相关,也被用来概括戏曲的审美特征,还存在于诗词的相关批评话语之中,但很少被用来描述音乐。人们在阐释写意的时候,经常会引用齐白石的著名说法:“作画妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世。”这里的“之间”成为把握写意的要点。如果说“之间”是绘画写意的要点,能否认为音乐也具有这种意义上的“之间”因而也体现出写意美学的特征呢?鉴于绘画与视觉形象有关,而音乐主要给人以听觉印象,要从绘画写意过渡到音乐写意并不是一件容易的事情,有一些中间环节需要澄清。或许正因为如此,人们在用写意来描述音乐的时候显得比较谨慎。

一、“之间”的对象与方式

尽管齐白石“似与不似之间”这个说法常被用来阐释写意,但是这里的“之间”却很少成为美学研究的主题,很少有人去追究“似与不似之间”究竟有什么内涵。要弄清写意的含义,我们需要对“在什么之间”以及“如何形成之间”做出澄清。

“似与不似之间”究竟指的是在什么东西之间呢?简单说来,它指的是既像某物又不像某物。这里的“像某物”的含义不难确定,“不像某物”则可以做多方面的理解:既可以理解为像他物,也可以理解为像此物到他物之间的转变,还可以理解为不像任何事物。下面我将列举三种“之间”的情形,其中一种情形接近我们要讨论的、具有美学意义的“之间”。

倪瓒在谈到他画竹子时多少有点无奈地说:“余之竹聊以写胸中逸气耳,岂复较其似与非、叶之繁与疏、枝之斜与直哉?或涂抹久之,他人视以为麻为芦,仆亦不能强辩为竹,真没奈览者何!”这段文字经常被视为中国绘画追求写意的证据。从绘画对象来看,倪瓒画的是竹,但是观者却以为他画的是麻或者芦。这里可以分析出好几种“之间”。从倪瓒本人的角度来看,他承认他画的是竹,但要表达的是逸气,因此画面上的“之问”可以被理解为竹与逸气之间。从观者的角度来看,他们既没有看见竹,也没有领略到逸气,而是看见麻或者看见芦,因此这里的“之间”可以理解为麻与芦之问。鉴于“逸气”不是一个具体物象,从物象的角度来说,如果将画家的作画意图和观者的观画经验都考虑进来,我们可以分析出三种“之间”:竹与麻之间、竹与芦之间、麻与芦之间。显然,这三种“之间”都不是中国画的写意所追求的目标。

钱闻诗有一段描述山水的文字也涉及“之间”,他说:“雨山晴山,画者易状,惟晴欲雨,雨欲霁,宿雾晚烟,既泮复合,景物昧昧,一出没于有无间难状也。”这里的“有无之间”大致相当于“阴晴之间”,指的是景色由一种状态转变为另一种状态。受到钱闻诗的启发,朱利安认为中国绘画追求的就是这种变化。这里的“之间”不是指两种事物之间,而是指事物的两种状态之间。朱利安说:“中国画家不注重描摹清晰分明的状态,如截然对立的雨天或晴天,而注重描绘变化,他在清晰分明的线条之外,在世界的本质转变中把握世界。因为,甚至双方在互相排斥时,一方都暗示着另一方,在另一方即将展现时,一方尚在悄悄地进行。”的确,中国画中有一类山水画符合朱利安所说的这种情形,如米家山水,追求景色在阴与晴之问的不确定状态。但是,写意不限于这种类型的绘画,而且写意与客观景物的状态也没有多大的关系。中国画家并非一定要等到阴晴之间的景色才能写意,晴山和阴山也可以写意。中国画家借以写意的物象众多,也不太在意物象的状态。就像袁枚《遣兴》一诗所写的那样:“但肯寻诗便有诗,灵犀一点是吾师。夕阳芳草寻常物,解用都为绝妙词。”画家写意像诗人遣兴一样,并不刻意挑选事物或事物的状态。因此,写意中的“之間”,也不是指事物在两种状态之间变化。

如前所述,倪瓒在解释他画的竹子时指出,他想表达的是“逸气”,因此写意中的“之间”可以理解为竹子与逸气之间。但是,逸气不是物象,很难落实在画面上。中国画除了推崇不可见的逸气之外,还推崇可见的笔墨。例如,沈宗骞指出:“初学者,先看是笔不是笔。是笔矣,再看是墨不是墨。若不是笔墨,纵好局法,总不是画。苟是笔墨,多好少亦好,浓好淡亦好,不必胸罗万有,而能涉笔成趣,实笔墨之灵也。更得读破万卷,行逾万里,又当何如耶!”中国画追求的趣味,主要是通过笔墨来表现的。倪瓒画的竹子之所以被人误认为麻和芦,一个重要原因就在于,他主要在用笔墨表达他胸中的逸气,而非用笔墨塑造竹子的形状。因此,从画面上来看,写意中的“之间”既非两个对象之间如芦与麻之间,也非两种状态之间如阴与晴之间,而是对象与媒介之间,诸如笔墨之类的媒介在描绘对象的形状时表达画家的情趣。

我们从中国写意画中分析出来的这种“之间”,与西方美学家从具象油画中分析出来的“双重”有些类似。贡布里希(E.H.Gombrich)和沃尔海姆(Richard Wollheim)等人都注意到,在一幅正常的再现油画中,我们既可以看到绘画对象如人像,也可以看到绘画媒介如油彩。因此,具象绘画具有“双重性”(twofold-ness)。这里的“双重”指的是对象与媒介,这与我们分析出来的“之间”没有本质上的区别,尽管“之间”比“双重”显得更有张力和动感。

不过,贡布里希和沃尔海姆等人的争论,将“双重”或者“之间”两种不同的发生方式给呈现出来了,这是我们在中国传统美学中少见的内容。根据贡布里希,绘画的对象与媒介不是同时被看到的,看见对象时就看不见媒介,看见媒介时就看不见对象。这种非此即彼的看被称作“看作”(seeing-as)。沃尔海姆最初也同意将绘画的观看刻画为“看作”,但是随着研究的深入,他发现“看作”的说法存在许多问题,尤其是不能将在画面上看出的对象与面对面看见的对象区别开来。尽管绘画有时候会以假乱真,但是在画面上看出对象与面对面看见对象之间的区别还是非常明显的。从画面上看出的对象通常不会随着观看者的视角的变化而变化,但是哪怕观看者的视角稍微移动一点,面对面看见的对象都会发生明显的变化。有鉴于此,沃尔海姆将贡布里希的“看作”改造为“看出”(seeing-in)。我们的看画经验是从绘画的媒介中看出对象,而非面对面看见对象。在贡布里希那里不能同时看见的对象与媒介,在沃尔海姆这里是同时看见的。沃尔海姆说:“适合于再现的观看允许同时关注到被再现者和再现,同时关注到对象和媒介,因此例示的是看出(seeing-in),而不是看作(seeing-as)。”

综上所述,构成“之间”的对象可以是两个对象、同一个对象的两种状态,以及媒介与对象。构成“之间”的方式可以是双方同时被感知,也可以是双方轮流被感知。在下面的论述中我将论证,媒介与对象同时被感知,是音乐写意的重要内容。

二、音乐表演中的“双重”

音乐中存在这种“之间”吗?音乐跟绘画不同,除了纯抽象绘画之外,大部分绘画都有明确的对象,音乐没有明确的对象,即使是某些标题音乐或者再现性很强的音乐,它们的对象也不像绘画那么明确。因此,音乐与绘画的情况刚好相反:大部分绘画都有明确的再现对象,大部分音乐都没有明确的再现对象。由于不存在明确的再现对象,音乐中几乎没有绘画那样的“似与不似之间”的问题。另外,与绘画是一级艺术不同,音乐是二级艺术。作为一级艺术的绘画,由画家一度创作就可以完成;作为二级艺术的音乐,既需要作曲家的创作,也需要演奏家的创作。当我们讨论音乐中的“之间”问题时,需要明确是讨论音乐作品中的“之间”、音乐表演中的“之间”,还是作品与表演二者构成的“之间”。

或许我们可以参考同为二级艺术的戏剧。戏剧需要剧作家的创作和演员的表演,它像音乐一样也是二级艺术。与写意音乐或者音乐写意的说法不太流行不同,写意戏剧早有理论阐述和创作实践。余上沅和黄佐临在阐释写意戏剧的时候,都将它类比于写意绘画。黄佐临说:“虚戈作戏,真假宜人,不像不成戏,太像不是艺,悟得情与理,是戏又是艺;画有三:绝像物象者,此欺世盗名之画,绝不似物象者,往往托名写意,此亦欺世盗名之画,惟绝似又绝不似者,此乃真画。”按照黄佐临的说法,戏剧中的“似与不似之间”指的是戏剧艺术与现实生活之间,戏剧艺术既要像现实生活,又要不像现实生活或者说高于现实生活。鉴于某些戏剧是完全虚构的或者超现实的,在现实生活中没有类似的情形,我将这里的“之间”由戏剧与生活之间进一步具体化为演员与角色之间。我们在舞台上看到的既是演员又是角色,是演员与角色之间的争执,或者说是演员与角色构成的“双重”。

如果关于戏剧“之间”的分析是成立的话,我们可以参照它来思考音乐的“之间”。戏剧中的“之间”指的是角色与演员之间:角色是剧作家塑造的,是戏剧作品的一部分;演员通过表演将作品中的角色呈现出来。如果戏剧中的“之间”存在于演员与角色之间,那么只有在戏剧表演中才有所谓的“之间”。角色的存在可以没有演员的表演,演员的表演则不能没有角色的存在。在一些没有搬上舞台的戏剧作品中,角色是存在的,只是没有被演员表演出来而已。但是,在一般情况下,不存在没有角色的演员表演。即使在即兴表演中,很有可能也有一个模糊的角色。只有在某些特殊情况下,例如在真人秀中,角色与演员之问的区别才彻底模糊。我们暂时不考虑这种特殊的情况。总之,戏剧中的“之间”和“双重”是由戏剧作品与戏剧表演两方面构成的。纳内(Bence Nanay)正是从这方面来思考音乐的“双重”问题。

纳内将音乐作品与音乐表演区别开来,指出了如下四种可能的情形:

1.我們只注意到音乐作品,没注意到音乐表演。

2.我们只注意到音乐表演,没注意到音乐作品。

3.我们注意到音乐表演和音乐作品,但不是同时注意到它们。

4.我们同时注意到音乐表演和音乐作品。

纳内不赞同第一种情形。一些训练有素的专家能够通过乐谱唤起声音想象,一般人也能通过回忆想起以前的演奏,但是我们在聆听音乐表演的时候,现实声音的感官刺激是无法屏蔽的。当然,如果碰到非常糟糕的演奏,我们可以有意识地“逃离”演奏,如果碰到某个演奏错误,我们可以有意识地“忽略”错误,但是,我们之所以能够感觉糟糕和发现错误,正好说明我们在关注演奏。总之,在聆听音乐表演时只关注音乐作品而不关注音乐表演,这种情形是不会发生的。即使偶尔发生,例如瞬间走神,也不是聆听音乐表演的常态。

纳内也不赞同第二种情形。我们可以用反对第一种情形的证据来反对第二种情形:如果不是因为关注到作品,我们就不能识别演奏的错误,也很难判断演奏的好坏。当然,存在某种没有作品的音乐表演,如即兴音乐表演,或者在记谱技术发明之前的音乐表演,这种音乐只有表演,没有作品。不过,纳内认为这种情况在今天的音乐中并不典型,因而没有必要考虑进来。

纳内还不赞同第三种情形。第三种情形的经典例子是鸭兔图,我们在该图中要么看见鸭子,要么看见兔子,但不能同时看见二者。仿照观看鸭兔图的情形,我们在聆听音乐表演时要么注意到音乐作品,要么注意到音乐表演,但不能同时注意到二者。在观看鸭兔图或者其他绘画作品时,的确会出现这种轮流关注的情形,但是在聆听音乐时这种情形不会发生。我们可以用反驳上面两种情形的证据,来反驳这种情形,因为它相当于在不同时段发生第一种情形和第二种情形。如果第一种情形和第二种情形都不能发生,它们加在一起形成的第三种情形也就不会发生。

纳内赞同第四种情形,也就是说我们在聆听音乐表演时同时注意到音乐作品和音乐表演。在论述观看绘画作品的经验中两种关注交替发生的时候,贡布里希用了近看和远看两种方式的切换:近看时看到媒介,远看时看到对象。但是,音乐表演没有近听与远听的区别。换句话说,无论是近听还是远听,无论是专心听还是分心听,音乐表演只有听到与没听到的区别,没有听到的内容上的区别。而且,不像绘画作品是依附在物质载体上的空间艺术,能够在长时间里保持不变,音乐表演是无法持存的时间艺术,会随着时间的变化而发生和消逝,因此音乐表演无法像绘画作品那样被反复细究,在没有录音技术的时代尤其如此。因此,在观看绘画作品的经验中可能发生的两种关注的切换,在聆听音乐表演的经验中不会发生。在聆听音乐表演的经验中,两种关注是同时发生的。

纳内指出,同时注意到音乐表演和音乐作品,既有助于我们欣赏音乐表演,也有助于我们欣赏音乐作品。纳内从两个方面来加以说明:一个是“器具性”(instrumentality),一个是“多模态性”或者“多通道性”(multimodality)。所谓器具性,指的是对演奏乐器的感知。用不同的乐器来演奏同一个音乐作品,会给人非常不同的经验。因此,关注乐器的器具性,构成欣赏音乐表演的重要部分。同时,对器具性的关注,也有助于我们欣赏音乐作品,尤其是大型交响乐。如果不熟悉作曲家采用的诸多乐器,我们就很难真正理解他们的作品。当然,这并不是要求听众要掌握所有乐器的演奏技巧,而是要求听众对乐器的性能多少要有所了解。所谓多模态性或者多通道性,指的是我们对事物的感知不是由单个感官执行,而是由多个感官同时执行。例如,在聆听音乐表演时,视觉感受会与听觉感受一道构成我们对音乐表演的感知,形成所谓的心象(mentalimagery)。在艺术欣赏中经常发生的通感,可以通过多通道感知来解释。这种多通道感知不仅会影响到我们对音乐表演的欣赏,而且会影响到我们对音乐作品的欣赏。

三、从“双重”到“之间”

尽管纳内揭示的音乐作品与音乐表演二者构成的“双重”对于我们理解音乐中的“之间”有重要的启示,进而让我们在阐释写意音乐的问题上取得突破,但是纳内将研究严格限定在有了记谱技术之后的纯音乐之中是值得质疑的,更重要的是纳内所说的“双重”缺乏我们所说的“之间”的张力和美学指向。

纳内所说的“双重”存在于所有记谱音乐作品的演奏之中,并非音乐家追求的一种特别的审美价值。我们所说的“之间”指的是一种特别的音乐,它以追求“之间”作为审美取向。换句话说,具有“之间”的音乐就是好音乐。更重要的是,纳内发现“双重”的纯音乐演奏,很有可能没有强烈的“之间”。

我们可以设想一种完全遵从乐谱的演奏,就像“历史知情表演”(historically informed performance)运动的倡导者所主张的那样。芮玛窦(Matteo Ravasio)从三个方面来概括“历史知情表演”:遵从乐谱的、非个人的、作品中心的。芮玛窦经过考证和分析指出,“历史知情表演”在实际上是不可能的。

事实上,不管多么严谨和详细的乐谱,都不能够将音乐的所有信息记录下来,都会给演奏者留下解读和发挥的空间。正如古德曼(Nelson Goodman)指出的那样,“除非所涉及的是纯粹的计算问题,否则任何记谱系统都不可能实现绝对精确的规定。”显然音乐作曲不是纯粹的计算问题,乐谱不可能实现绝对精确的规定。特别是在速度和情绪方面,作曲家在记谱中给出的规定,具有较大的解释空间,给了演奏者较大的发挥余地。尽管如此,古德曼并不主张演奏者可以违背作曲家的规定;相反,他主张演奏者必须严格遵循作曲家留在乐谱上的规定。在有明确规定的地方必须严格遵循,自由发挥只是在没有规定或者规定不明确的地方。如果可以违背乐谱上的规定,我们就无法鉴别作为“殊例”(token)的音乐演奏是否属于作为“类型”(type)的音乐作品。古德曼非常明确地指出:“既然完全遵从某一作品就是一个作品的真正实例的唯一要求,因此没有实际错误的最糟糕的演奏也可以算作这种实例,而有一个音符错误的最卓越的演奏则不能算作这种实例。”

尽管纳内没有陷入复杂的音乐作品本体论讨论之中,但是他并不反对古德曼的极端看法:音乐演奏就是对乐谱的绝对遵从,因此一种平庸的不犯任何错误的演奏,胜过富有感染力的哪怕偏离了一丁点乐谱规定的演奏。即使是芮玛窦所说的那种“非历史知情表演”,也没有给演奏者多大的自由发挥的空间。总之,按照纳内的看法,即使在这种完全遵循乐谱的演奏中也存在“双重”,但是按照我们的看法,完全遵循乐谱的演奏并不追求“之间”,或者不将“之间”当作审美欣赏的对象。因此仅仅存在“双重”的音乐还不是写意音乐,只有追求“之间”的音乐才是写意音乐。

芮玛窦在反对“历史知情表演”时提到即兴演奏,古德曼在谈到完全遵循规定的音乐表演时提到电子音乐。这两种极端的例子从完全不同的角度挑战音樂演奏中的“双重性”,甚至挑战音乐作为二级艺术的本体论特征。即兴对音乐作为二级艺术发起挑战是容易理解的,因为即兴不是按照乐谱的演奏,作曲和演奏在即兴表演中合二为一,它就像绘画一样是由画家的一级创作完成的。因此,即兴表演像绘画一样是一级艺术和亲笔艺术。古德曼发现,“一些电子音乐的作曲家……偏爱机械装置而让人类演奏者变得不再重要,从而寻求排除演奏中的所有自由并实现‘精确的控制。”如果真是这样的话,电子音乐也就没有了记谱和乐谱,从而也会走向“亲笔”艺术。古德曼指出,“具有讽刺意味的是,对绝对的和硬性的控制的要求,会导致纯粹的亲笔作品。”

如果我们将音乐的两个极端确定为完全自由的即兴表演与完全控制的电子音乐,那么在两个极端之间具有广阔的空间可以容纳各种类型的音乐。西方音乐的理想是这两个极端。“历史知情表演”的最终目标,是像电子音乐一样的完全控制。至于能否达到完全控制,不是理论上的问题,而是实践中的问题。即兴表演如爵士乐的最终目标,是完全自由。尽管爵士乐中也存在阿多诺所说的“伪个人主义”,但至少在表面上它追求的是完全自由。换句话说,爵士乐之所以没有能够实现自由,也不是理论上的问题,而是实践中的问题。当然,如果音乐实现了完全控制和完全自由,那么就会走向音乐的反面,音乐就不再是音乐了。因此,保持在完全控制与完全自由之间,是确保音乐身份的必由之路。西方音乐追求极端的理想,必然将音乐导向它的反面,走向音乐的终结。音乐如此,其他门类的艺术亦然。就绘画来说,西方绘画追求的不是媒介与对象之间的张力,而是要么纯粹的媒介,要么纯粹的对象,于是出现了抽象绘画和照相写实主义,而不像中国绘画在“似与不似之间”深耕。

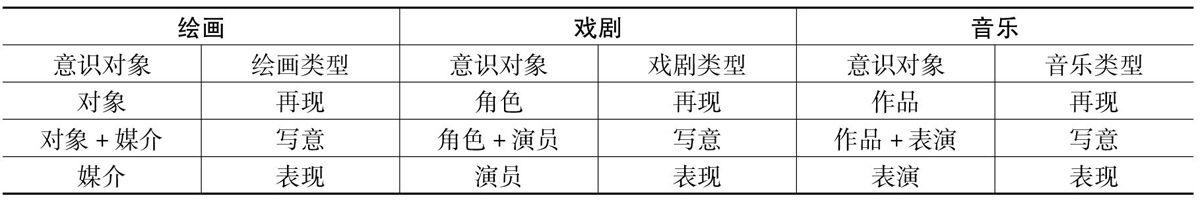

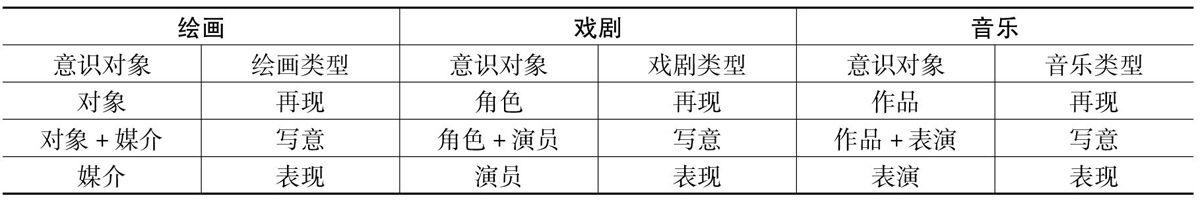

如果说绘画中的两个元素是对象和媒介,戏剧中的两个元素是角色与演员,与之相应的音乐中的两个元素是作品和表演,那么我们可以仿照绘画和戏剧的情形,将写意音乐的结构揭示出来。鉴于有关写意绘画和写意戏剧的研究已经比较深入,有了更加复杂的分类,我们可以采取下面这个相对简化的模式:

表1 绘画、戏剧与写意音乐类比

在表1中,我们可以通过与绘画和戏剧的类比,来推测写意音乐的特征。不过,需要指出的是,音乐作品既不同于绘画对象,也不同于戏剧角色,对于它的意识方式需要有特殊的说明。绘画对象最容易理解,最基本的绘画对象就是我们现实中所见的各种形象,包括我们自己的肖像。当然,绘画也可以再现虚构对象,如孙悟空。尽管孙悟空不是现实中可见的对象,但借助想象我们可以将他的形象建构起来。戏剧中的角色大部分像孙悟空一样,是剧作家虚构出来的。当然,戏剧也可以将现实人物作为角色,剧作家多半以追忆的形式将现实人物改造为角色。音乐比绘画和戏剧都要抽象。音乐作品的存在是一个非常有争议的话题。根据一些音乐哲学家的看法,直到记谱技术完善之后,也就是进入18世纪之后,人类才有严格意义上的音乐作品。正如戈尔所说:“18世纪末,美学理论、社会和政治的变化,促使音乐家以新的方式思考音乐,也以新的方式制作音乐。音乐家开始这样来考虑音乐:不是涉及作为音乐本身的创作、表演和接受,而是涉及作为音乐作品的创作、表演和接受。正是这个时候,作品的概念以其规范的力量第一次开始作用于音乐实践。”尽管戈尔的说法在西方音乐界存在争议,对于西方音乐史上是否存在所谓的“大分野”有不同意见,但是大部分西方音乐理论家和音乐史家都同意,记谱技术的完善,给西方音乐带来了革命性的变化,音乐作品的概念变得更加明确而且成为音乐学研究的重要对象。

但是,从中国音乐史上来看,很早就有作品的概念。借助文字描述和音乐人的传承,音乐作品得以流传。而且,音乐作品并非完全由声音组成,它包括声音和声音造成的意境。在琴曲作品中,不仅用减字符号记载了指法,而且以题记、旁注和后记等形式对意境做了说明。如琴曲《墨子悲丝》,相传为墨翟所作,据王建欣考证,有超过30个琴谱收入此曲。琴谱与今天的乐谱不同,今天的音乐是先有乐谱创作,然后有根据乐谱的表演。琴曲是先有演奏,后有记谱。从这种意义上,琴谱类似于今天的舞谱,体现了记谱人对演奏人的理解,而不是演奏人对记谱人的理解。因此,琴谱中的题记、旁注和后记可以非常不同。从琴乐来看,在绝对控制与绝对自由之问存在着广阔地带可以由音乐家去选择和权衡。由此,中国音乐体现的不是类型与殊例的关系,而是家族相似关系。既相似又不同,或者似与不似之间,不仅可以让音乐家之间展开竞争,形成不同的风格和流派,而且成了一种自觉的审美追求。

四、从“之间”到“之外”

无论是音乐作品与音乐演奏二者体现出来的“双重”还是“之间”,都是音乐的内部研究。写意美学除了体现“之间”的特征之外,还指向“之外”。如果说“之间”与“双重”有关的话,“之外”就会多一重层次,构成了“三重”。如果“之间”还是局限于艺术内部“意象”的话,“之外”就与更广大的“意境”和人生境界发生了关系。

如果意象涉及双重性,意境涉及三重性,意境比意象多出来的一重是什么呢?在叶朗看来,多出来的一重就是具有超越性的人生感、历史感、宇宙感。“这种象外之象所蕴涵的人生感、历史感、宇宙感,就是‘意境特殊的规定性。因此,我们可以说,‘意境是‘意象中最富有形而上意味的一种类型。”与此类似,程抱一用“天地人”三个层次来表达中国诗歌的审美追求。在“天地人”关系中,人与地的关系表现为情景关系或者主客关系,它是构成意象的主要内容,天则意味着对二者的超越,有了天这个维度,诗歌就从“之间”的意象升华为“之外”的意境。程抱一指出:“在中国诗人的视野中,主体与客体的交换一定会通向某种别的东西,某种开放的东西。如果说意象真的诞生于人与地之间的亲密关系之前,那么它们就必然趋向某种超越的东西——唐人司空图称之为‘象外之象和‘象外有意。这种超越的东西的合适体现就是天。诗的实践以自己的方式确认了中国思想中的三分,而不是面对仅限于两个成员之间的关系。在那种二元思维模式中,面对面的两个实体会发现自己处于毫无结果的对立状态,这种对立切断了它们与根源的关联,从而破坏真正的循环运动。就像地不是纯粹的对象一样,人也不是一个孤立的主体,它们之间的联系只有在开放中才有意义,天正是这种开放性必不可少的象征。”意境中具有形而上意味的人生感、历史感和宇宙感,在刘若愚看来,在中国诗歌中通过不同的时空和自我意识得以表现。“我们可以把中国诗歌中的时间观念分成三类:个人的、历史的和宇宙的。……每一种时间观念都倾向于和一定类型的空间形象相关联。例如,个人的观念倾向于和房屋、庭院、道路等形象相关联;历史的观念和城市、宫殿、废墟等形象相关联;宇宙的观念则和河流、山岳、星辰等形象相关联。”

意境是中国音乐的独特追求,也是写意音乐的终极目标。如上所述,在琴曲中,意境是通过题记、旁注和后记中的文字来表达的。与西方乐谱刚好相反,在中国音乐中,没有文字的乐谱是不完善的乐谱。中国乐谱中声音与文字的连续性,将音乐从“之间”的意象延伸至“之外”的意境。这种情况类似于中国绘画追求“诗书画印”的结合,绘画中的意境通过诗文和书印得以明确表达。

如果说只有中国音乐追求意境,恐怕会遭受批评。于润洋在《试从中国的“意境”理论看西方音乐》一文中,就详细地梳理了西方音乐对于意境的追求。在于润洋看来,即使在剔除文学性等非音乐因素的纯音乐中,也能体会到形而上的意境。纯音乐“不再通过对‘景的视觉感受引起的种种感触来抒‘情,而是直接通过对复杂情感的种种体验来展示丰富的心灵世界。而在像交响曲这样宏大的音乐体裁中,一些经典性的作品甚至蕴含着对整个生命、人生、境遇和命运、乃至社会和历史等的深刻体验和感悟,显现出某种‘形而上的意味,从而最终完成了意境的营造,赋予音乐以更丰富、更深刻的精神内涵。”

按照程抱一和刘若愚等人的看法,西方诗歌中很少有自觉的意境追求,这与西方主客二分的世界观不无关系。但是,艺术与哲学和科学不同,建立在人生感、历史感和宇宙感基础上的伟大艺术体现出来的魅力是全球性的,尤其是音乐这种抽象的艺术形式,它的魅力可以直击每个人的心灵。于润洋对西方音乐中的意境的研究,必将激发我们对中国音乐中的意境的发掘。

五、余论

尽管音乐有远古的起源和漫长的历史,但是没有物质载体,传统音乐在很长时间里都没有明确的作品,有关传统音乐的研究难免不如其他艺术形式如绘画和文学那么深入。直到记谱技术完善之后,音乐作品才被固定下来,音乐研究才有明确的对象,西方学者将这种变化称之为“大分野”。中国音乐中也有类似的“大分野”。與西方音乐中的“大分野”源于音乐内部的演化不同,中国音乐中的“大分野”源自西方音乐的冲击。在西方音乐理论和实践的冲击下,中国传统音乐的审美特征很难得到保存,也难以从理论上做出清晰的阐述。以西方当代美学关于“双重”的研究为参照,我们发现以古琴为代表的中国传统音乐很早就体现出类似的特征,同时将“之间”和“之外”作为自觉的审美追求。古琴谱对于音乐演奏既有严格的规定,也留下了自由的空间,其中对作品意境的文字描述则给人无限的遐想。中国音乐中的写意性,正体现为自律中的自由与有限中的无限。“之间”表达的是音乐在规则的基础上追求自由,“之外”表达的是音乐在有限的基础上向往无限。

不可否认,现代社会的物质追求对于写意美学形成了巨大冲击,与之相关的写意绘画、写意戏剧、写意音乐似乎失去了它们存在的社会基础。与这个时代相适应的是追求感官刺激与愉悦的音乐,而不是追求精神体验与超越的音乐。但是,随着人工智能时代的逼近,写意美学与写意艺术的意义将被凸显出来。不能被人工智能取代的,正是自律中的自由与有限中的无限。在保持人性中特有的灵动、敏感和开放方面,以写意为代表的中国传统美学和艺术积累了宝贵的经验,有待我们的深入研究和发掘。

责任编辑:魏策策