挖掘生活中的数学资源,支持幼儿的数学学习

2021-06-20陶丽萍

陶丽萍

摘 要:教育学家杜威曾说过:“教育应当是生活本身,生活和经验是教育的灵魂,离开生活和经验就没有生长,也就没有教育。”教师应利用幼儿一日生活中的数学资源,让幼儿在生活中感受数学、运用数学、热爱数学。笔者通过案例方式,对小班幼儿的日常生活进行追踪式的观察,分析幼儿生活中闪现的数学行为,挖掘生活中的数学资源,细化其中幼儿数学思维的特点和学习方式,支持幼儿的数学学习。

关键词:数学资源;数学;学习

一、分析当前数学学习的误区

(一)生活中的数学学习等同于区域中的数学学习——兴趣不高、不持久

在区域活动中添加一些生活化的元素,创设一些生活化的区域环境,有别于感受真正的生活中的数学。这种刻意设计与安排的数学教育与生活中的数学学习效果不同。解决生活中的真实问题,能让幼儿真正理解数学和生活的关系,激发幼儿数学学习的动机。统一预设的操作学习,注重在教学指导过程中为幼儿创造解决问题的机会,丰富幼儿的数学经验,但幼儿的操作兴趣不高或不持久。

(二)主题式课程模式忽略数学学习系统性——零散、无序

《3~6岁儿童学习与发展指南》根据幼儿数学概念发展的年龄特点,分别提出具体内容和指标,但是在主题式教学模式下,数学学习内容被分散在各个主题中,或在数学活动中添加一些生活化的元素,或者把生活化的个别发现,演变成集体数学活动。这类学习没有系统性,老师很难把握教学的前后顺序,从而导致数学教育内容零散、无序。

二、运用生活中的数学资源支持幼儿数学学习策略

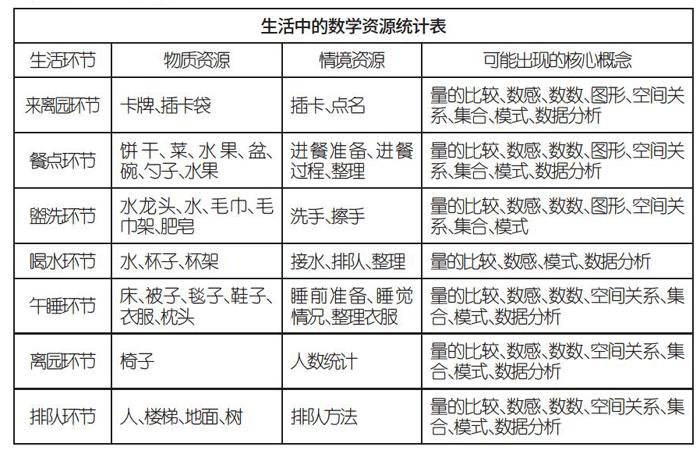

在对小班幼儿半学期的生活环节的观察中,笔者发现每个幼儿都有自然成长的时间表,每个幼儿都有数学学习的能力,他们能在生活中发现自己的数学兴趣,通过倾听、观察、理解同伴的数学思维过程,用自己的方式按照自己的步伐来学习,获得成功的体验。教师要帮助幼儿找到属于自己的数学学习发展的路径,形成个性化的数学能力发展。

(一)聚焦生活中的数学问题资源展开数学探究

《3~6岁儿童学习与发展指南》指出,根据观察或发现提出值得继续探究的问题,支持幼儿积极动手动脑寻找答案或解决问题。幼儿在与生活环境的互动中发现并提出自己感兴趣的数学问题,解决问题的过程是思维的过程。教师要在生活中鼓励幼儿发现问题、提出问题,把生活问题变成自我学习的过程,变为幼儿运用数学来解决问题的过程。例如,在铺地垫的环节中,由于孩子们拼的方式不同产生了不同的缺口,导致孩子们产生了错觉,认为是少了地垫或者是多了。教师用“点数”的方法,引导幼儿进行验证时,孩子们发现地垫并没有少,感受到了数量守恒的经验。

幼儿对于空间量的比较与认识的过程中,最初往往不具有量的守恒概念,他们能通过数的方式来确定量的多少,但尚缺乏对于物体量的守恒的认识。当改变了地垫的摆放样式时,他们往往会受外部特征的影响而作出错误的判断。对于小班孩子来说,获得一些守恒的经验是非常重要的。我们也可以在日常生活中,创设这样的情境,如把一块大小一样的橡皮泥搓成圆柱状或将其压扁,橡皮泥的大小重量和原来是一样的。

问题是幼儿主动探究和学习的起点,幼儿有疑问,并产生寻求答案的愿望主动探究。教师收集和记录幼儿日常生活中关注或提出的问题并作出分类和判断,找出大多数幼儿感兴趣且有意义的问题,让他们进行探究。例如,晨间点名时,老师变换方式点名,造成序数的变化,孩子们产生了对于数字的疑问。在比身高的时候,孩子对于站立在椅子上量身高的结果不服气,产生纠纷,寻找老师主持公平。这些问题和矛盾,都是引导幼儿进行数学探究的契机。

(二)捕捉生活中的数学物质资源支持数学操作

生活中的事物是孩子最大的课堂,幼儿在生活情境中认识和发现数学,将抽象的概念融入生活中,将抽象思维与形象思维聯系起来。例如点心、水果、勺子、水杯、衣服、被子、小床,它们的颜色、大小、形状、数量都是数学学习的基本要素,幼儿们可以运算、测量、比较、统计这些数据。

在饮水这一生活活动中,蕴含着许多数学教育的契机,如:小班幼儿可以通过数杯子进行计数;在准备食物的过程,研究食物大小多少轻重。教师可以当着幼儿的面把面包切成两半,告诉幼儿这两部分大小一样,我们称之为一半,然后跟孩子一起数1、2、3、4,将两块面包分成四份,分给四个小朋友。在分水果时,教师可以告诉幼儿我们有一个橘子和一个苹果,你觉得哪一个更大,哪一个更长,哪个水果更重,哪个水果更轻。教师在分发用餐工具勺子时,可以问孩子谁的勺子比较长,谁的勺子比较短,谁的小谁的大。在进餐时教师可以引导孩子比较食物的多少,你的青菜比我的青菜多,我的青菜比你的青菜少,还可以引导孩子通过触摸不同形状的食物来了解三角形、正方形、圆,棱与角、边的不同。

幼儿通过具体的操作活动引发思考性学习,幼儿在与生活中的物质材料的互动中,运用生活经验进行迁移式的学习,教师要让幼儿在生活中进行有意义的操作,发现生活中的数学教育契机,把我们周围生活数学物质化,从而启发幼儿走进数学,喜欢数学,应用数学。

(三)将数学经验回归于数学生活

运用数学经验来解决生活问题的过程,就是数学从抽象回归具体的过程。教师要让幼儿能够学自己的数学,学有用的数学,引导幼儿通过具体的情境和问题,理解数学的实际意义,如通过晨间点名环节的人数统计来确定需要请食堂准备多少饭菜。例如冬天教室框里的衣服特别多,孩子通过分类整理衣服的方法,分类摆衣服,使衣服容易拿放。每一个学习情境的发现和运用,都是数学经验回归生活的最好时机。

小班幼儿已经可以学习更多的技能,包括在不同的地点说明方向,理解位置的相对性。他们对自己构建的方位有浓厚的兴趣。空间关系在这次的捉迷藏游戏中,是孩子津津乐道的主题,孩子们在游戏中讨论、描绘自己的方位,这种经验越多,在未来的数学活动中,幼儿的理解就会更实在。老师在一旁帮助幼儿用数学化的语言来描述物体与方位之间的关系。教师要在日常生活中关注每个活动的数学元素,有了数学的依托,对于游戏、教学环节、生活的环节的设计更富有游戏性、趣味性和挑战性,也更能吸引幼儿参与,这是数学的魅力。数学本身就是一种游戏。

教师要把幼儿的数学学习放置在一个充满生活情景的环境中,把幼儿看作是有好奇心,有能力的问题解决者,让幼儿主动学习数学知识。教师要把握生活中的教育机会,充分挖掘生活中的问题资源、物质资源、情境资源,让幼儿从真实的生活中感受事物的数量关系,体验数学的重要性和有趣性。教师要看到幼儿的生活中有数学,做到幼儿的数学学习中有生活。

参考文献

[1]黄瑾.学前儿童数学教育[M].华东师范大学出版社,2007.

[2]李季湄,冯晓霞.3-6岁儿童学习与发展指南[M].人民教育出版社,2013.