青史留名:从机构正名到时代烙印

2021-06-19祁彪

本社记者 祁彪

历史,总是能够引发无尽的想象和回忆。

而从我国的律师制度发展史来说,每个律师事务所的名称,都沉淀着一段值得回忆的时代记忆。因此,从某种角度来说,律所名称无疑是开启一段段尘封记忆的钥匙。

从民国时期律师制度萌芽阶段以律师姓名命名律所的直白坦诚,到新中国成立初期以地区命名设立法律顾问处的简洁了然;从改革开放初期再次设立法律顾问处的艰辛探索,到八九十年代律师制度逐步完善后律师事务所如雨后春笋遍地开花。一部律所名称的变迁史,其背后承载的是一部厚重的中国律师制度发展史。

在这期间,有的律师事务所随着时代发展逐步淡出历史舞台,有的律师事务所则改名换姓以新的面貌继续闪耀在律师业界的舞台。而无论是淡出还是继续闪耀,那一个个律所名称都值得关心中国律师制度发展的人记住。

蹒跚而行:建国之初乃至更遥远的过去

不知何时,社会上曾经兴起过一段民国热,因此那一个个大师的名字,也让不怎么了解民国历史的人们能够耳熟能详。

在这些大师之中,相比更容易被人关注的国学、社会学大师,有一类大师是一类特殊的存在,他们就是民国的法学律师,比如沈家本、伍廷芳等。在那个动荡混乱的年代,正是这样一群人励精图治,披荆沥血,完成了中国律师制度发展上从无到有的一笔。

二十世纪初,清政府不得不变法以寻求出路,于是任命沈家本、伍廷芳为修律大臣,修订现行律例,拉开了近代中国大规模法律变革的序幕。现代律师制度受到了沈家本、伍廷芳的高度重视。

1906年,在吸收外国先进司法制度经验的基础上,沈家本主持编撰了《大清刑事民事诉讼法草案》。这是第一次在法律中引入西方的律师制度与陪审制度。此后,1907年颁布、试行的《各级审判厅试办章程》和1910年颁行生效的《法院编制法》规定了律师代理、辩护,从法律上确认律师活动的合法性,律师制度开始根植于中国。

南京国民政府成立后,在1927年公布了《律师章程》及《甄别律师委员会章程》,并在1941年实行了《中华民国律师法》。这些法律以《律师暂行章程》为基础,完善了原有的律师制度,比较详细地规定了律师检核制度及律师应该遵循诚实信用、积极维权、交往回避、消极诉讼等职业道德,建立律师公会和律师自治制度。律师制度的完善使律师业有了较大的发展,律师制度在民国初年建立后,出现了一批著名律师。这些律师,以维权为己任,不怕邪恶势力,不畏高官强权,仗义执言,维护公理,成为社会正义的守护神。如劳动者的律师施洋,法政学校毕业后,与武汉法学界同仁组织法政学会,不畏强权为劳工权利疾呼呐喊,投身反抗暴力第一线,被反动军阀杀害。

这一时期,中国律师制度同西方国家的律师制度相同,律师事务所归个人经营,也可由几个律师自由组合,律师接受当事人的委托,收入免课税全归个人所得。由于律师制度尚处于起步和萌芽阶段,律师开办律师事务所进行执业,普遍以个人姓名为律师事务所名称。民国元年(1912年)福州开业的第一批律师事务所,都是以郑作枢、丁汉、侯光第等个人姓名命名的。

新中国成立后,在逐步废除旧的司法制度基础上,社会主义司法制度和律师制度开始建立。

1954年9月,我国颁布的第一部宪法规定:“被告人有权获得辩护。”1955年,北京、上海等26个城市开始试行律师制度,当时的律师主要业务是为刑事被告人辩护,律师被叫做“公诉辩护人”。

1956年1月,司法部向国务院提出了《关于建立律师工作的请示报告》,该报告对我国律师的性质、任务、组织等各方面作了明确阐述,国务院很快批准在全国开始推行律师工作。

这是新中国建立律师制度的初次尝试,到1957年年初全国共建起律师协会19个、法律顾问处817个,专兼职律师近3000人。充分反映这一成果的是《律师暂行条例》(草案)的制定,对律师的任务、律师协会、法律顾问处组织原则等问题做了规定。

这一时期,法律顾问处属于行政单位,律师属于干部序列,法律顾问处都以行政区划命名,比如南昌市法律顾问处、广州市法律顾问处等。

>>广州市法律顾问处为群众提供法律服务 资料图

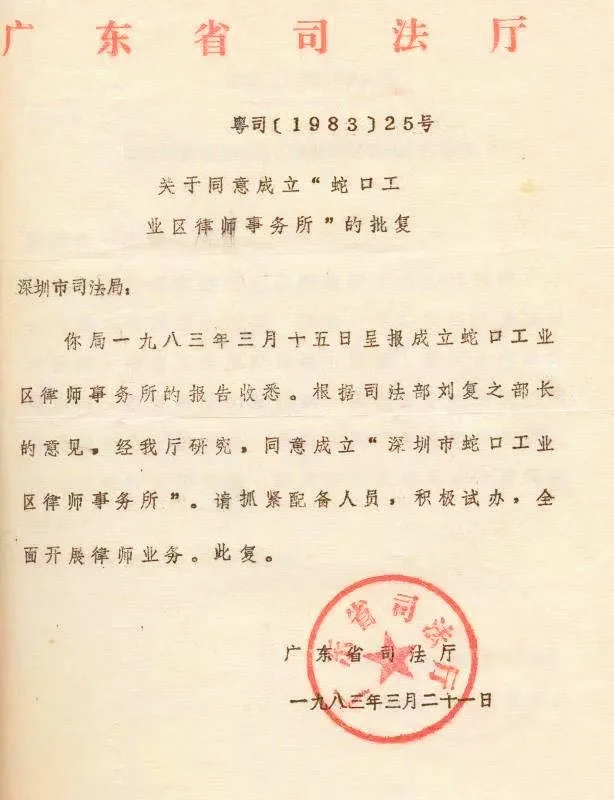

>>广东省司法厅关于同意成立“蛇口工业区律师事务所”的批复资料图

意义非凡:从法律顾问处到律师事务所

此后,随着那个动荡年代的来临,律师制度的发展陷入停滞。

1979年,拨乱反正云开雾散之后,律师制度恢复重建,中国律师行业的发展开始步入正轨。1980年《律师暂行条例》中规定,律师的工作机构依然延续1954年以来的“法律顾问处”。法律顾问处受司法行政机关组织和领导,按行政区划设立,为国家事业单位,律师为国家法律工作者。

然而,随着时代发展,国门愈加敞开,法律顾问处这一名称的弊端也开始显现。中国有句古话:名不正则言不顺,言不顺则事不成。法律顾问处不但显得与国际通用的律师事务所格格不入,也让国际同行和境外客户望而却步。

毗邻香港的深圳,既有“近水楼台先得月”的优势,也能最先感受外界对中国律师业的质疑。因此,深圳律师界首先打破体制的条框,着手为律师执业机构“正名”。

时间来到1983年,一件律师制度发展史上的大事发生了。

1983年3月15日,深圳市司法局向广东省司法厅呈报关于成立蛇口工业区律师事务所的报告。3月21日,广东省司法厅根据时任司法部部长刘复之的批示意见,批准成立深圳市蛇口工业区律师事务所,律所名称后改为深圳市蛇口律师事务所。7月15日,经过四个月紧锣密鼓的筹备,新中国第一家“律师事务所”——深圳市蛇口律师事务所正式挂牌成立。它打破了律师工作机构的传统命名模式,是新中国首个以“律师事务所”这一符合国际惯例的名称挂牌开业的机构。

从法律顾问处到律师事务所,不仅是名称的改变,更重要的是角色定位的转换。中国的法律行业与国际接轨,突破现有框架,朝着现代化、规范化不断发展,标志着中国律师行业向现代法治的集体转向。此后,潮流渐汇聚,青山遮不住。

借助于当时地处中国最早的经济开发区——蛇口工业区的优势,蛇口所对律师业务进行了大胆的探索,最早开展了律师见证、为企业的股份制改造出具法律意见书、担任三资企业的常年法律顾问等当时没有明文规定的非诉讼业务。从1983年7月到1986年3月,其承办的律师非诉讼业务有起草审查合同、参与项目谈判、见证合同签订业务30件,股权转让律师业务4件,房屋买卖合同见证等见证业务1186件。而这些业务的开拓和开展,受到了香港居民和深圳市民的好评和欢迎。蛇口所也就成为最早开拓律师非诉讼业务的律所。

蛇口所成立不久,深圳市法律顾问处也更名为深圳市律师事务所。此后,多家律师事务所逐渐在全国开设。

在这个特殊的进程中,不能忽视一位叫做徐建的“三长律师”。1985年,组织上调徐建出任市司法局副局长、市人民政府法律顾问,成为当时特区最年轻的副局级干部。他作为深圳特区的司法局主管副局长,直接催生了改革开放后中国第一家律师事务所、第一家合伙制律师事务所、第一家个人律师事务所在深圳诞生。他还负责了当时深圳特区政治体制改革方案的组织起草工作。徐建卓越的律师才能在业内得到了广泛的赞誉,同时也引起了市委、市政府有关领导的重视。但是,此后他却辞去公职。后来,在众人的推荐下成为第一位经过民选、直选、竞选的律师协会会长,之后还担任了中国人民大学律师学院院长。因此,徐建也被成为“三长律师”。

>>新中国001号律师任建新 资料图

据介绍,新中国001号律师是任建新,曾任中国国际贸易促进委员会法律事务部部长、最高人民法院院长、中央政法委书记、第九届全国政协副主席,也是环球所最早的负责人。因为在“文革”中他仍然代理商标注册等法律业务,所以1979年国家重新聘请和颁发律师资格时,任建新名列第一。

1989年,《中国法律年鉴》登载了一篇《全国主要法律顾问处(律师事务所)名录》,从上面可以看出,全国过半数的法律顾问处已经改名为律师事务所。

雨后春笋:诸多“第一”的时代烙印

而除了新中国第一家律师事务所和拥有新中国001号律师的律所,在那个万象更新的年代,也诞生了律所名称的其他许多“第一”。

改革开放之后,全国经济进入快速发展阶段,国有律师事务所逐渐无法满足市场需求,积极性不高、管理模式保守、律所发展速度受限等弊端都逐渐暴露。1984年,全国第一家不纳入国家行政编制、自收自支的律师事务所——深圳特区经济贸易律师事务所正式成立,但出于政治因素考量,在名义上仍为国办所。

>>段和段律师事务所正式挂牌成立 资料图

1988年,深圳特区经济贸易律师事务所的三名律师段毅、武伟文、刘雪坛看到了法律服务市场的发展速度,认为私人所的诞生终将是大势所趋,于是,他们决定辞去公职,正式以社会工作者的身份开展法律业务。在深圳市司法局的支持下,三人尝试借鉴合伙制律所制度,同时司法局起草设计了相关管理制度,向广东省司法厅提交了《合伙制律师事务所管理条例》,但最终并未通过。

于是,经过三方协商之后,改“合伙制”为“合作制”,1988年5月4日,段毅·武伟文·刘雪坛律师事务所正式登上历史舞台,成为全国第一家合作制律师事务所,简称段武刘律师事务所。段武刘所的建立对于日后中国合伙制律所的发展起到了先锋性作用,在对外宣传上,他们也采取了合伙制律所的称法。

很快,在段武刘所之后,第一批合作制试点律所在全国相继成立。1988年5月25日,保定市第二律师事务所成立(后更名为河北全友律师事务所,以个人所的状态存续)。7月,北京经纬律师事务所成立,均为全国首批成立的合作制律所。

段武刘律师事务所成立之后,深圳市司法局决定进一步推进法律制度改革,推动一家个人律师事务所落地,于是便公开发出通知,招募合适人选,曾在蛇口所担任主任的李全禄便是候选人之一。

李全禄出生于1940年,1965年毕业于西北政法大学法律系,1980年取得律师资格,是中国律师制度恢复后第一批取得律师资格的专职律师之一。1985年,蛇口律师事务所与蛇口公证处分家,原主任姚峰被调至蛇口公证处担任主任,而蛇口所空下来的主任之位,则由李全禄接过。

由于执业资历、社会信誉口碑的突出,在刑事辩护、涉外经济等业务方面的特长,加上推动法律制度改革的决心,很快,1989年6月8日,全国第一家个人律师事务所——李全禄律师事务所便通过竞选正式挂牌成立。开业当年,业务收入就达到29万元,在当年堪称是“天文数字”。

值得一提的是,李全禄律师事务所虽然是全国第一家个人所,但却不是第一家以个人名义命名的律所,早在一年前的5月28日,以新中国第一代老律师李国机名义建立的李国机律师事务所就已在上海挂牌,只不过因法律障碍,李国机律师事务所最终仍然采用了合作所,而非个人所的形式。

遗憾的是,李全禄律师事务所的辉煌并没有持续多久,上世纪90年代,正值知天命年纪的李全禄律师不幸因病逝世,全国首家个人律师事务所也便没有被保留下来。但李全禄律师事务所的贡献仍然不可忽视,它为全国法律制度的变革、日后个人律师事务所的创立起到了开拓性的作用。

1992年,此时距离合作所改革刚刚过去五年,中国法律服务市场仍以国办所为主,普遍观念与律所管理模式也均比较保守。随着邓小平南方谈话,中国经济格局、法律服务市场都有了进一步开放的趋势。此时,留美归来的段祺华也意识到,律师事务所想发展,合作制的形式无法满足需要,一定要对组织形式再进行一次全面变革。

1992年8月,段祺华正式向上海有关部门提出,希望在上海成立一家合伙制律师事务所。当年11月,经时任司法部部长蔡诚批示,同意了合伙制律所在上海的试点申请。

1993年4月8日,全国第一家合伙制律师事务所——上海段和段律师事务所正式挂牌成立。依托留学经验与地域优势,段和段立足涉外业务,很快便取得飞速发展。

段和段的创立也为全国律所以及法律服务市场带来了宝贵的经验,1993年底,国务院原则同意司法部《关于深化律师工作改革的方案》,批准司法部组织试行,允许创办合伙制律师事务所,由此掀起全国各地律师创业、律所改制的高潮。2010年开始,段和段所又启动了规模化战略和全球化布局,从一家涉外精品所逐渐向综合性国际大所发展。如今,段和段所在全球范围内共有26家办公室,员工总数突破千人。

除此之外,第一家集团事务所国浩律师集团事务所、第一家特殊的普通合伙制律所江苏维世德律师事务所等也顺应时势成立。

这每一次的“第一”,都是一代代法律人对于律师制度进步和完善的艰辛探索,每迈出一步,都是中国律师制度发展的一次新开端。因此,深圳特区经济贸易律师事务所、段武刘律师事务所、李国机律师事务所、李全禄律师事务所、上海段和段律师事务所等这些看似平常的律所名,也承载了更加厚重的历史意义和鲜明的时代烙印。

与诸多的“第一”所相比,还有一类律所,虽然不是“为天下先”的制度探索者,其名称的变化却因为其与新中国律师制度发展几乎相同的脉络走向,而成为记录中国律师制度发展史的见证者和活化石。

岁月更迭:老所新颜更显历久弥香

与诸多的“第一”所相比,还有一类律所,虽然不是“为天下先”的制度探索者,其名称的变化却因为其与新中国律师制度发展几乎相同的脉络走向,而成为记录中国律师制度发展史的见证者和活化石。这些老所,经历岁月洗礼和时代变迁,旧貌换新颜后,依旧活跃在这个舞台上。

1995年,司法部发布《律师事务所名称管理办法》,其中第七条、第八条明确规定,律所名称不准带有“涉外”“金融”“证券”等表明特定业务范围的文字,不得使用县(市辖区)以上行政区名称作字号。

此时,一批需要改名的律所都不得不面临一个现实问题:若要更名,怎样既简单易懂,又能与原来的名字一脉相承?

上海市经济贸易律师事务所就面临这样的问题。经贸所成立于1988年,主任吴伯庆是上海老一所出身,有着丰富的执业经验。经贸所刚成立,便为本地基础建设积极提供法律服务,不久,便在上海积累了一定的名望,“经贸”二字也在客户之间逐渐传开。因而,改名对于经贸所而言,不仅是名号的变换,更关乎着律所未来业务的开展,兹事重大。

在经过一番纠结之后,吴伯庆最终决定,套用“经济贸易”简称的谐音,改“经贸”为“金茂”并一直沿用至今。

浦东涉外律师事务所成立于1992年,主攻涉外业务,律所创始人毛柏根、杨良骐、刘大力等都是上海对外经济律师事务所出身,在涉外领域有着独到的见解。然而根据1995年颁布的《律师事务所名称管理办法》,无论是地名“浦东”,还是业务范围“涉外”,都无法运用于之后的名称中。经过一番讨论,最终律所主任毛柏根决定,为“浦东”的“东”加上一个偏旁,在声与形两方面都与原来尽量保持一致。于是,“浦东”成为历史,“浦栋”登上舞台。

此外,曾走出过李大进、韩德晶等著名律师的北京朝阳律师事务所也采取了同样方法:为了避免与北京朝阳区的区名相重,思索再三之后,1995年11月,朝阳律师事务所正式更名为潮阳,以一个“三点水”的偏旁,揭开了自己的全新形象。

此外,北京第十律师事务所更名为“地石”、西安市第一律师事务所更名为“帝意”、中国法律事务中心改制更名为“众鑫”,无不是以此方式进行的改名。

2001年,司法部发文严格规范律师事务所名称,禁止在名称上使用地域、地名称谓。然而,考虑到蛇口律师事务所的名字对于中国律师行业有着特殊的意义,最终特批保留,于是,蛇口所就成为如今全国唯一一家在所名称里保有地域名称的律师事务所。

而除了蛇口所之外的其他由法律顾问处改换名称的律所,则没有那么好的运气,因此如何既改名又能保留历史传承便成了考验智慧的问题。

一些律所,因时代要求不得不变换名称,但千方百计想要与前身“藕断丝连”,其背后彰显的无疑是对于各自历史的重视,对于先行者勇于探索精神的铭记,通过这种方式,维系着自己与时代变迁的关联。

2010年3月1日,修订后的《律师事务所名称管理办法》施行,1995年2月22日发布的《律师事务所名称管理办法》(司法部令第36号)同时废止,律所名称再次成了不少律师或者新成立律所需要好好考虑的问题,新的一轮循环又开始上演。

正如公众号智合在文章中《中超球队在为改名发愁?看看律所们怎么做的》所写,历史与未来,铭记与创新,小小的名字中包含了偌大的哲学,每家律所的命名都是自己独一无二的律所理念的贯彻。兼容并包、文以明道,正是如此,才铸就了律所品牌百花齐放的今天。

一篇文章,不足以道尽律所名称背后的历史记忆,更无法概述中国律师制度40年发展史。只望以此拙文,管窥尘封记忆的冰山一角。