爱尔兰0—6岁婴幼儿学前教育课程框架对比分析及启示

2021-06-18蔡雨珂

蔡雨珂,张 军

(重庆第二师范学院 a.国际学院;b.文学与传媒学院,重庆 400065)

一、爱尔兰学前儿童课程框架

2009年,爱尔兰课程与评价委员会(National Council for Curriculum and Assessment)制定了专门适用于0—6岁幼儿的《Aistear:学前儿童课程框架》(Aistear:TheEarlyChildhoodCurriculumFramework)(以下简称《课程框架》)[1]。在爱尔兰语中,Aistear的意思是旅程,寓意为人的一生是一段旅程,在其不断发展的过程中享受和学习经验,幼儿时期标志着儿童终生学习的开始,这种早期学习为以后的成长奠定重要基础。《课程框架》旨在帮助养育者设计和提供有趣且富有挑战性的学习经验,从而使所有儿童都可以在与他人的亲密关系中成长为有能力、有自信的学习者。此外,《课程框架》还为广大家长和所有学前教育从业者提供了有关通过与父母的伙伴关系、互动、游戏、评估等方式来支持儿童学习的实践建议,内容全面、可操作性强,对教育有很强的指导作用。

《课程框架》由四个板块组成:幼儿发展目标(principles and themes)、优质实践指导(guidelines for good practice)、用户指南(user guide)和研究报告启示(key messages from research papers)。幼儿发展目标板块描述了幼儿早期非常重要的学习类型(性情、价值观和态度,技能、知识和理解力),并就如何培养这种学习能力提供了想法和建议。这也是本文重点关注的部分,将在接下来的文章中详细分析。实践指导板块运用一系列不同年龄段幼儿的实践案例来引导成人分析和思考自己的实践是否有助于幼儿的学习和发展。用户指南板块详细地介绍了《课程框架》是如何构成的,并且运用实践案例阐释如何将《课程框架》运用结合到其他的发展领域,如小学课程、学前教育质量评价、幼儿保育管理等。《课程框架》的最后总结了近期爱尔兰一些重要的学前教育方向的研究,并从游戏、评价、早期学习的发展方面提出了建设性意见。

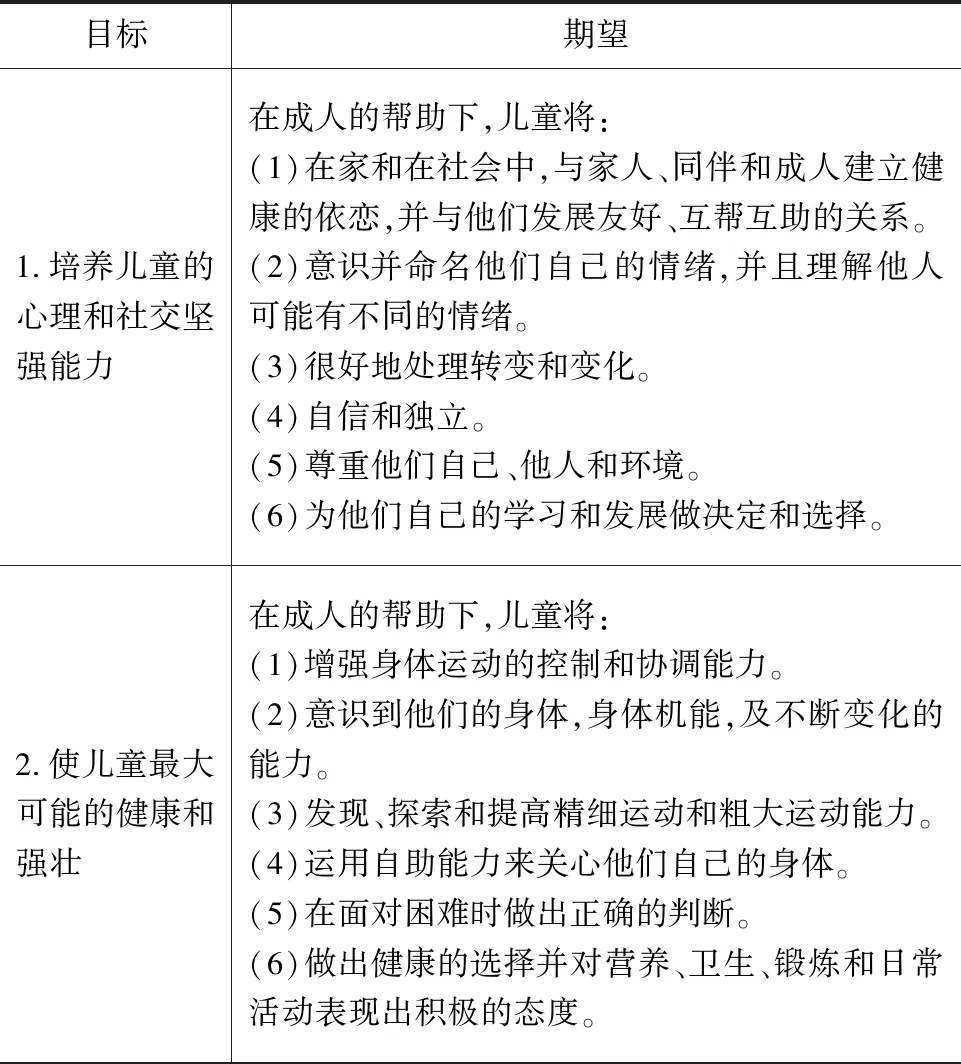

《课程框架》幼儿发展目标板块包含4个发展领域:健康(well-being)、认同感和归属感(identity and belonging)、交流(communicating)、探索与思考(exploring and thinking)。每个领域规定了幼儿学习与发展的目标,并对每个目标给出了详细期望。以健康领域为例(见表1)。

表1 爱尔兰《学前儿童课程框架》健康领域

续表

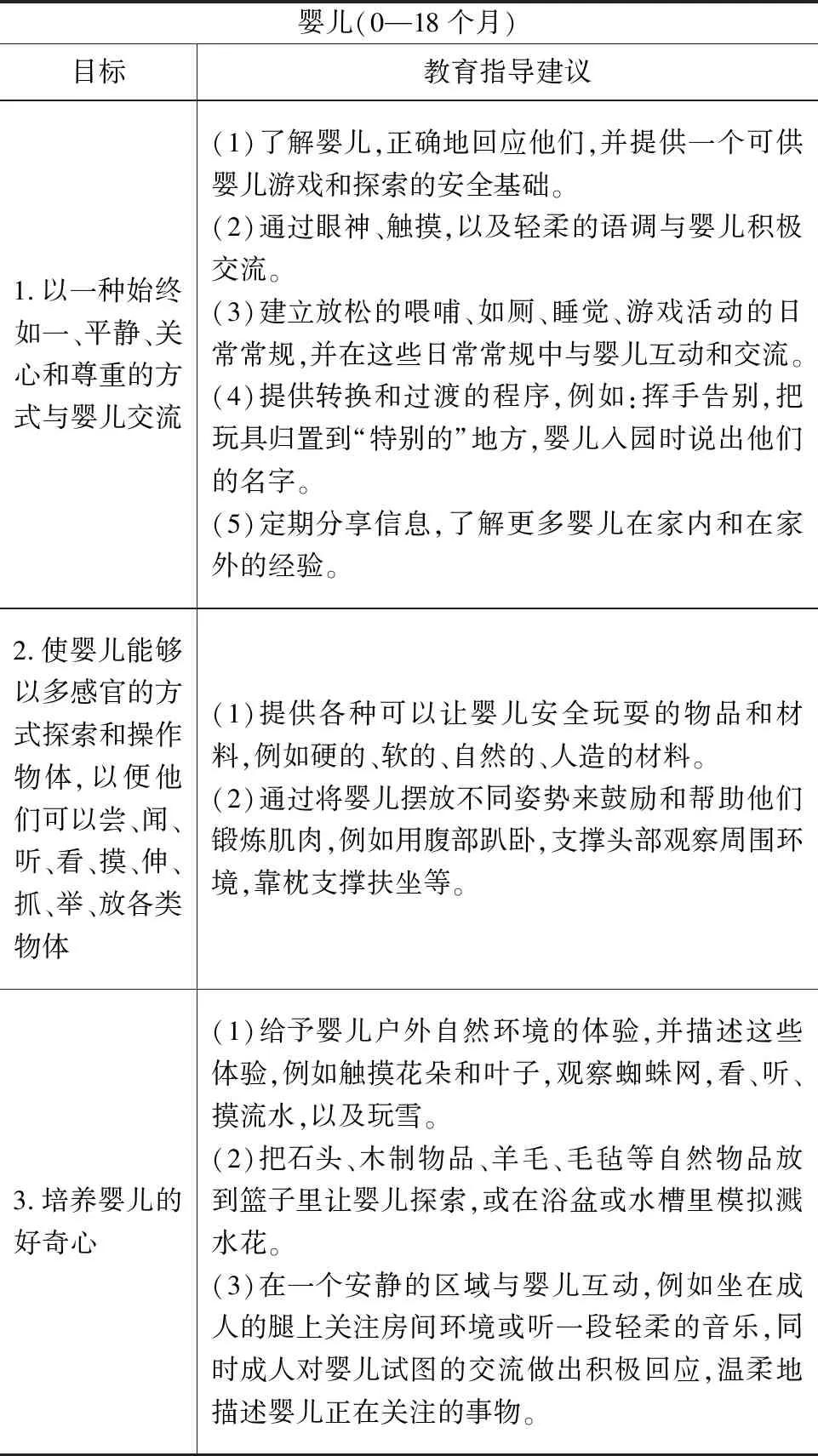

《课程框架》不仅制定了每个领域的目标和期望,还根据期望中的各项指标分别从婴儿(0—18个月)、学步儿(12个月至3岁)、幼儿(2.5—6岁)三个年龄阶段提出了一些能够有效帮助和促进幼儿学习和发展的教育指导建议,通过成人有目的性的引导,精确地使幼儿获得学习机会。教育指导建议以健康领域为例(见表2)。

表2 《课程框架》健康领域教育指导建议(部分)

二、中爱两国学前教育课程设置的对比分析

在我国,与爱尔兰《课程框架》类似的学前教育课程是《3—6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》)。《指南》是2012年由我国教育部颁布的国家指导性文件,从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域分别对3—4岁、4—5岁、5—6岁幼儿的学习与发展水平提出了合理目标,并深入浅出地为广大家长和学前教育工作者提供了可参考的指导性建议。

对比两国的课程,《课程框架》和《指南》各具优势和特色。首先,从发展领域来看,两者各取所需,因地制宜。爱尔兰的《框架》单独将幼儿的自我认同感和归属感作为一个发展领域,这与爱尔兰国家多人种有关。在爱尔兰各地分布着来自不同地区具有不同民族文化的白种人、黑种人和黄种人,这些人种有着不同的家庭背景、生活习惯、语言、宗教等,还包括特殊儿童。这些孩子们如何能够健康、平等、自信地生活在一个多文化的幼儿园中,就成了爱尔兰国家学前儿童发展和教育中心非常关心的一个问题。因此,《课程框架》这一领域体现了爱尔兰在多样化人群教育中追求儿童平等和公平权利的重视,突出了《课程框架》的目的,即让儿童成长和发展为有能力、有自信的学习者。

与爱尔兰《课程框架》不同的是,中国的《指南》包含艺术领域,强调儿童的琴棋书画、诗词歌赋能力。这与中国传统文化的高深智慧有关。古人的琴棋书画是闲情逸致,更是修身养性,故有“善琴者通达从容,善棋者筹谋睿智,善书者至情至性,善画者至善至美”之说。艺术教育在五大领域教育中举足轻重,对儿童身心全方位发展意义重大。因此,《指南》设置艺术领域,一方面是为了增强儿童的综合素质,开发内在潜力,为儿童的性格、素质、气质的发展打下基础;另一方面是为了陶冶儿童高尚的艺术情操,培养艺术的创造力、想象力和表达力[2],在艺术探索中发展美好的情感,具有传承中国文化、弘扬中国艺术的时代意义。

其次,从领域内容来看,两者分类指导,因课制宜。以健康领域为例,《课程框架》对0—6岁儿童提出综合、整体、统一的发展目标,这些目标更偏向于发展儿童在整个社会大环境中的各方面能力,比如目标4提到培养儿童对未来学习和生活乐观的态度。这一目标期望儿童尊重他人、生命和环境,与家人和朋友建立友好关系,在面对困难和挑战的时候能做到自我激励和敢于选择,有助于培养儿童生活的积极态度,并增强爱护环境意识和自惜意识。

《指南》则是根据儿童不同年龄阶段分别制定对应的目标,对儿童的学习和发展提出合理期望。同样的,以健康领域为例,《指南》考虑了儿童的心理、身体和社会适应能力,由内到外全面地指导家长和幼儿教师来帮助儿童形成良好的生活能力和文明的生活方式。《指南》最大的特点是在儿童的体态和运动发展方面列出了衡量标准,如3—4岁、4—5岁、5—6岁儿童应达到的具体身高体重、力量大小、耐力时间等。有了这些标准,家长和教师就能更有针对性和目标性地为儿童提供成长所需的营养和开展合适的锻炼,来使他们的发展达到目标水平。

最后,从教育建议内容来看,两者分门别类,因人制宜。《课程框架》是从一个统一的发展目标中再分层级地对3个不同年龄段(0—18个月,12个月至3岁,2.5—6岁)的儿童分别提出详细学习和发展建议,从整合到拆分,从总括到具体,突出了阶段性,有助于对不同阶段的儿童进行有针对性的引导和教育,帮助家长和教师对比不同阶段儿童教育的方式和方法,从而提高他们的实际教育能力。

《指南》则通过归纳儿童发展能力,对整体3—6岁儿童的生活生长提出教育建议,包括活动内容设计、儿童习惯养成、情绪控制和表达、环境创设等,这些建议通俗易懂,更概括且更生活化,有助于实现《指南》提出的五大领域儿童学习和发展目标,起到引领教育、指导实践的作用,也能够帮助家长和学前教育工作者及时更新教育理念和行为,使儿童得以更好地发展。以健康领域为例,《指南》提出了儿童看电视的距离、家长的烹调方式、床的软硬等教育建议。

三、中爱学前教育国家质量框架的对比分析

为了给0—6岁的幼儿提供更优质的教育服务,2006年,在爱尔兰教育与技术部(Department of Education and Skills)的支持下,学前发展和教育中心(Center for Early Childhood Development and Education)颁布了《学前教育国家质量框架》(Siolta: The National Quality Framework for Early Childhood Education)(以下简称《质量框架》)[3]。《质量框架》旨在定义、评估、支持促进0—6岁幼儿保育和教育机构各个方面的质量提升。可适用的机构包括全日制和非全日制日托、儿童看护中心、短期课程服务、小学幼儿班等。《质量框架》提出了12条质量原则,它们与《课程框架》紧密联系,代表了爱尔兰高水平学前教育质量,并为实践奠定基础,提供理论背景,见表3。

表3 《质量框架》质量原则

除此以外,《质量框架》确定了16个质量标准,同时也是评估指标,通过建立所有学前教育机构和幼儿园都必须遵循的核心原则,引导高质量实践的发展方向,从而指导学前教育服务工作的发展,见表4。

表4 《质量框架》质量标准

在这16个质量标准中,又细分出72个涉及所有学前教和育方面的质量评估要点。其中,“反思引导”和“思考”可以作为讨论话题或引人深省的建议,为个人工作、团体工作或其他类型的工作提供思路,这些开放式的问题更能提升学前教育工作者和家长对自我工作的意识性和批判性,不断提高教育质量。以“标准5:互动”的其一质量评估要点为例,见表5。

表5 《质量框架》标准5:互动

在我国,规定幼儿园教育质量的是由教育部于2001年印发的《幼儿园教育指导纲要(试行)》(以下简称《纲要》)。《纲要》是指导学前教育发展的宏观法规文件,与《指南》相呼应,具有继承性和发展性。《纲要》同样从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域对幼儿园的素质教育进行指导,帮助广大幼儿教师更新教育观念,提升教育技能。

相比之下,《质量框架》和《纲要》存在本质上的区别。首先,从方式上看,《质量框架》通过开放式的问题导向来引起家长和学前教育工作者对涉及学前教育各方面、各环节、各领域的自省,引导他们深入反思自己的工作是否符合儿童全方面发展的需求和自身教育素养的约束,从发现、反思、研究、解决问题的过程中实现学前教育者的自我成长。而《纲要》更偏重于提供教育理念资源,如儿童观、学习观、教育观、教育方法等,它为幼儿园生活课堂活动提供了教育指导,在教育质量评估方面还有所欠缺。

其次,从领域上看,《质量框架》包含16条质量标准,并将儿童的权利放在教育质量评估的第一位,说明其对儿童教育的重视和对教育公平性的追求,体现公平教育是提升教育质量的先决条件。《质量框架》还充分考虑相关法律法规在学前教育方面对评估教育质量的影响,提醒学前教育工作者和家长在法律法规范围内对儿童进行合理合法的教育。而《纲要》依然是从五大领域出发,提倡生活教育理念,寓教育于生活之中,强调儿童生活的价值[4],遵循学前教育的规律,符合中国国情,这也是评估幼儿园活动质量的重要标准之一。

最后,从教育评估上看,《质量框架》精细了解并依据儿童早期发展规律及特点,从16个质量标准对学前教育工作者和家长的工作进行评估,鼓励他们不仅在帮助儿童(包括特殊儿童)自身各方面能力提升环节上做自我评价,更在家庭工作、社会参与、遵纪守法等更广阔层面上对自己的工作进行评价,从而不断提高教育创新水平和教育质量。《纲要》和《指南》都提倡教育工作要“以养融教”,在发展式的环境中实现科学育儿,自觉教养[5]。《纲要》中提到的教育评价主要强调评价的重要性,忽略了核心的评价方法和过程,缺乏具体的评价指导和方向,使教育者很难将幼儿园工作与工作评价相结合。

四、爱尔兰0—6岁婴幼儿学前教育对我国的启示

(一)制定0—3岁早期幼儿学习与发展指南并确保其落实

爱尔兰体系完善的《框架》为其0—6岁学前教育的科学发展奠定了坚实的基础。整个《框架》目标明确,划分明细。在我国,《指南》是国家教育部为进一步推进学前教育科学发展所采取的一项重要举措,《加快推进教育现代化实施方案(2018—2022年)》提出了健全学前教育管理机构和专业化管理队伍,加强幼儿园质量监管与业务指导,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》提出了发展普惠托育服务体系。随着国家二胎政策的全面开放,早教机构的迅速兴起以及家长对早期幼儿教育的重视,促使0—3岁儿童的发展更需要一个规范、明确、科学的管理和指导文件。我国目前的早教机构存在管理不规范、幼儿发展质量难以监管的问题,具有较强的主观随意性。因此,政府应该重视对0—3岁早期幼儿学习与发展指南的制定和实施,为中国新时代的婴幼儿人生起始教育起好步、开好头。

(二)制定幼儿园活动评价标准

爱尔兰的《质量框架》,向我们展示了一种基于学前教育工作者和家长自身工作情况的个性化、自省式的开放评价方式。首先,通过《质量框架》中的反思引导,教育者和家长能够与之对照来对自己的工作进行反思,并根据思考提示,形成更符合自身实际、更具操作性的工作自觉性和不断进步意识,确保教育质量。其次,《质量框架》的多元化和全面性也丰富了评价内容,提升了实用性,加深了学前教育工作者和家长的工作反思,使得他们能够在实践和反思的过程中积极丰富专业知识和提高专业技能。

2017年《国家教育事业发展“十三五”规划》提出了提升育人质量的总目标,加快推进教育现代化,2019年《中国教育现代化2035》明确了要完善教育质量标准体系,构建教育质量评估监测机制。因此,政府在规范学前教育的同时,还应同时注重对学前教育工作者和家长的教育引导,制定符合中国国情和幼儿园实际情况的活动评价标准,帮助他们在实践中能有标准可参考、有方法可实施、有目标可发展,逐步提高育儿质量。

(三)加强各职能部门、早教机构、幼儿园、家庭、社会在学前教育中的联系

当今的学前教育不再是单一的幼儿园教育,它越来越偏向多方合作共育。从爱尔兰《质量框架》可以看出,质量评价标准不仅要求学前教育工作者和家长从幼儿园或家庭中进行工作质量评价,还要求他们从更广范围的社会、法律法规、小学衔接等方面进行评价,从而改善学前教育与家庭、社会脱节的现象,提高工作者和家长的法律意识、社会意识,杜绝违法、有损师德师风等不良事件的发生。

0—3岁是学前教育的重要阶段,是人的“开局”阶段。目前,我国大力推行0—3岁婴幼儿照护服务,鼓励民办早教机构发展,2021年国家制定了《托育机构保育指导大纲(试行)》来规范照护服务,同时近期教育部公布了《教育部高等教育司2021年工作要点》,指出要强化家校社会协同育人,建立学校家庭社会协同育人体系,强化综合实践育人[6]。各职能部门、早教机构、幼儿园、家庭、社会在学前教育中的联动必须保持一致性、连续性、互补性,由职能部门牵头引领教育方向,早教机构人员或幼儿园教师帮助儿童将习得经验延续、巩固、发展到家庭生活中,再将家庭生活经验运用、扩展、提升到社会交往中,有效运用各方资源落实儿童全面发展。因此,分类指导、各方联动、确保实效是未来学前教育发展的必要途径。