青藏高原青稞品种的演变及其空间格局

2021-06-18马伟东王静爱

马伟东,王静爱

(1.青海师范大学地理科学学院,青海 西宁 810008; 2.高原科学与可持续发展研究院,青海 西宁 810008; 3.北京师范大学地理科学学部,北京 100875)

青稞是禾本科大麦属的一个种,是青藏高原地区具有道地性的特有作物,因其生长期短、抗逆性强和耐寒耐旱的特点,广泛种植于高原上海拔较高的冷凉地区[1]。青稞一直是高原地区当地人最主要的口粮来源,青稞秸秆也是牛、马和羊等牲畜的主要饲料来源之一。此外,青稞也被用于少数民族的一些宗教祭祀活动中。青稞的籽粒含有丰富的营养成分,特别是β-葡聚糖、黄酮等微量元素含量很高。随着医用和保健方面的特性被发现,青稞的实用价值越来越被人们所重视,围绕着青稞衍生出了一系列的产业,通过产业交叉创造出了诸多的以青稞为原料或含有青稞某种特有成分的食品、饮品、保健品和药品等。本文系统梳理了青稞近70年的品种培育过程,从青稞品种的时间变化、空间分布以及自身品质三个维度进行了分析,以期为未来优化青稞种植的空间分布和品种的培育提供参考。

1 青稞品种培育过程演变

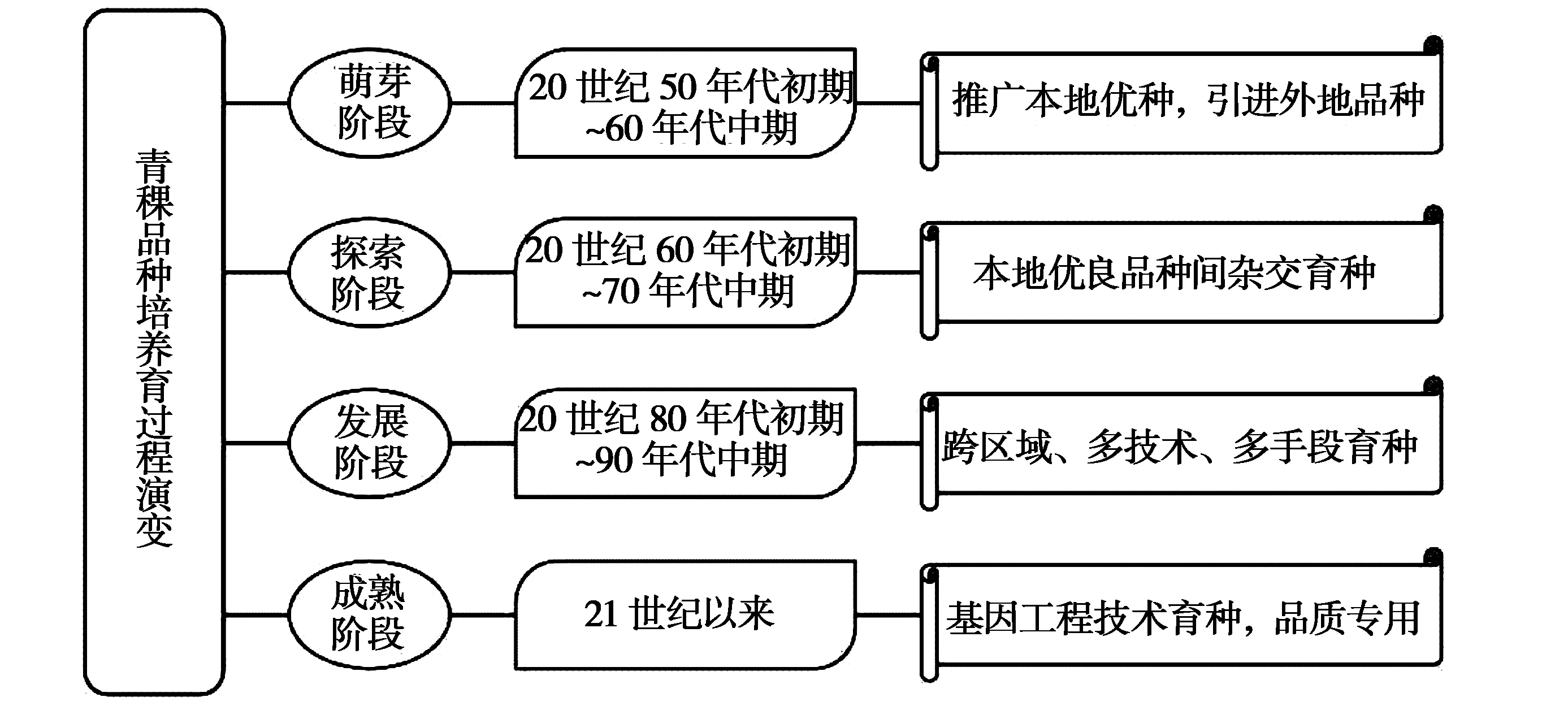

西藏自治区山南市贡嘎县昌果乡新石器时代晚期的昌果沟遗址在1994年出土了一些古青稞炭化粒,这些炭化粒表明距今约3500年的时候青稞就已经开始在青藏高原地区种植[2]。20世纪50年代起,青藏高原上的各个农业科研院所就开始了青稞的育种工作,在近70年的培育时间内,青稞的品种培育过程可以分为四个重要的阶段,如图1所示。

图1 青稞品种培育演变过程

青稞品种培育的萌芽阶段。从20世纪50年代开始,青稞品种的培育方法单一,主要靠引进新品种在本地试种,若在本地试种效果较优,则推广种植;若试种效果不佳,则考虑再次引进新品种[3]。即使新品种早期试种效果较优,但后期退化严重,无法长期表现出优秀品质,这使得早期青稞优质品种缺乏。在此阶段育种工作者认识到区域自然地理环境和农业生产条件的差异,因此开始考虑广泛收集本地的农家品种来选育优良品种,此时的主要品种有肚里黄、藏青336、拉萨勾芒、喜马拉4号以及山青5号等[4]。

青稞品种培育的探索阶段。在此阶段,育种工作者明白了区域自然地理环境的重要性,深刻体会到了青稞的道地性,因此在之后的培育过程中选择优质的青稞品种作为亲本进行杂交,这期间各个地区均培育了一批优秀的青稞品种。到20世纪80年代初,在这些品种的基础上,各省区的农业科研院所开始尝试在异地品种之间进行杂交育种,使得青稞的品质得到大幅度的提高,这些品种形成了各个区域的当家品种,使得青藏高原地区的青稞产量明显提升。在此阶段各个地区的当家品种有昆仑1号、藏青336、冬青1号以及康定白青稞等[6]。

青稞品种培育的发展阶段。随着育种技术的提升和经验的积累,各个农业科研院所已经形成了各地特有的青稞品系。当前青藏高原地区主要的青稞育种单位总共有八个,包括两个省级科学院和六个地级研究所,此外还有诸多县级的农业站。在这些单位的主导下青稞品种形成了6个优质的青稞品系(表1)[5-12]。这些品系的品种一直在不断地优化中,例如青海海北州农业研究所的“北青”系列青稞品种,从1972年培育出的北青1号更新到了2011年的北青9号,随着品种的升级青稞产量在增加,品质也在不断提升[13]。

表1 青藏高原地区主要的青稞品系

青稞品种培育的成熟阶段。此阶段青稞品种的培育技术已经较为成熟,传统育种技术和转基因、分子标记等现代生物技术相结合的培育手段使得更多的优质青稞品种被培育出。此阶段青稞品种的培育不再只往单一的优质丰产的目标发展,同时也向某一特定需求方向发展。随着生物工程的蓬勃发展,尤其是21世纪以来基因技术的兴起,使得青稞品种的培育在各个方面均有机会创造出重大突破,因此“超级青稞”、“绿色青稞”等符合时代需求的青稞品种概念被提出,这些新概念也是未来青稞品种培育的新方向[14-15]。

2 青稞品种的区域差异

目前已培育出的青稞品种不胜枚举,但适宜大面积推广的青稞品种并不多,其原因在于各品种对不同区域自然地理环境的适应能力不同。通过考虑品种的抗病性、抗旱性、产量的稳定性、抗倒伏能力、营养价值、生长周期以及市场价格等因素,各个区域推广了适合本区域种植的青稞品种,并适时地对品种进行更换。当前青藏高原地区主要种植的青稞品种有11个,见图2。

图2 青藏高原地区主要的青稞品种及其种植区域

2.1 青海主要青稞品种

青海省青稞种植面积为4.53×104hm2,主要种植在海南州、海北州和海西州,西宁市、海东市和玉树州也有小面积的种植[16]。现阶段主要种植的青稞品种有肚里黄、昆仑15号、柴青1号和北青6号等。

肚里黄是源于甘肃省甘南州的优秀农家品种,20世纪60年代引入青海省种植,此后一直是青海省青稞的当家品种,适合种植在高寒阴湿的环境[17-18]。由于长期种植该品种,目前肚里黄品种退化比较严重,作物抗病能力减弱,产量也不稳定。

昆仑15号是青海省农林科学院作物所分别以柴青1号和昆仑12号为母本和父本培育出的青稞新品种,青海省农作物品种审定委员会于2013年通过审定并命名。该品种生育期较肚里黄短,具有抗倒伏、抗病以及丰产等特点,适合在高寒冷凉地区以及柴达木绿洲农业区种植,目前在海南州共和、兴海等地大面积推广[8][19]。

柴青1号是2007年海西州种子站从肚里黄品种中系统选育的优质品种,在柴达木盆地绿洲农业区和海南州各县均表现出丰产稳定的特点[20]。

北青6号和北青8号是海北州农业科学研究所育成新品种,是海北州现阶段推广的主要品种。北青8号是青海省农作物品种审定委员会于2005年12月通过审定的品种,产量较北青6号略高[21]。此外北青3号由于其抗寒耐旱的特点,在海北州浅山和脑山地区种植较多[22]。

2.2 西藏主要青稞品种

西藏自治区青稞种植面积为1.39×105hm2,主要种植在一江两河地区的拉萨市、山南市、日喀则市和昌都市,阿里地区也有小面积种植[23]。现阶段主要种植的青稞品种有藏青2000、山青9号、冬青18号和喜马拉22号等。

藏青2000是2013年2月通过西藏自治区农作物品种审定委员会审定并命名的优秀品种,是西藏自治区农牧科学院培育的当家品种,其田间表现全面优于当时主推的喜马拉19号和藏青320。由于其产量高、产草多、抗倒伏和抗虫害等优质特性,西藏自治区对藏青2000进行重点推广,目前该品种的种植面积超过全区青稞种植面积的50%以上,在全区六个市(地区)均有种植[10]。

喜马拉22号是日喀则市农科所培育的优秀品种,于1999年通过西藏自治区农作物品种审定委员会审定并命名,经过近10年的培育和试点种植后,在日喀则市、山南市和拉萨市大面积推广,该品种的推广促进了日喀则市青稞品种的更新换代[24]。

冬青18号是西藏自治区农牧科学院培育的冬性青稞品种,2013年通过西藏自治区农业作物品种审定委员会审定。该品种适宜在海拔3700m以下水肥条件较优的保灌区种植,一般在拉萨市以东地区种植。但由于该品种生育期较长,若在两季作物生产区种植会影响后茬作物,适合在收获后补种一茬饲草[25]。

2.3 其他地区主要青稞品种

青稞在甘肃省甘南州种植较为集中,常年青稞种植面积约为1.67×104hm2,主要品种有当地的农家品种肚里黄、引进品种康青3号以及新培育的主推品种甘青9号,其中肚里黄和康青3号均严重退化[26]。四川省的青稞种植主要集中在甘孜州、阿坝州,两州青稞种植面积为4.48×104hm2,主要品种有康青6号和阿青5号[27-28]。云南省的青稞集中种植在西北部的丽江市和迪庆州,种植面积约8.00×103hm2,主要品种有云青2号[29]。

甘青9号于2018年通过中华人民共和国农业农村部非主要农作物品种登记,是甘肃省甘南州农科所培育出的优质品种,产量比本地的农家品种肚里黄以及引进品种康青3号分别高出20%和10%[12]。

阿青5号是四川省阿坝州农科所和甘肃省甘南州农科所联合培育的优质青稞品种,2002年通过四川省农作物品种审定委员会审定。与甘南州情况相近,康青3号在阿坝州同样退化严重,因此两州农科所联合培养了阿青5号,为康青3号提供了优秀的替换品种[30]。

康青6号由四川省甘孜州农科所培育并于2005年通过四川省农作物品种审定委员会审定,多点试验种植较康青3号增产27.3%[31]。

云青2号系云南省迪庆州种子管理站从本地黄六棱青稞中系统选育而成,原名紫青稞。该品种与冬青18号一样均为冬作品种,系迪庆州冬青稞种植规模最大的品种[32]。

3 主要青稞品种的特征对比

青藏高原面积广袤,区域差异性明显,为了适应各个区域的自然地理环境,各青稞品种表达出了不同的农艺性状特征,这些特征之间存在着共性的同时也存在着明显的个性差异。基于11个青藏高原主要青稞品种的相关文献及资料,对各品种的农艺性状和产量以及主要特点进行梳理,如表2所示。

表2 青藏高原主要青稞品种的特征

11个青稞品种中,只有2个冬性青稞品种,其余9个均为春性青稞品种。冬性青稞品种的生长期近9个月,作物有充足的时间来积累营养物质,最终使得其产量比春性青稞品种高出25%-186%。冬性青稞一般在6、7月收获,这使得农户可以在收获青稞后剩余的大约3个月时间内赶种一季饲草。

藏青2000和甘青9号均表现出了较短的生长期,同时也保证了平均4500kg/hm2左右的产量。喜马拉22号在春青稞中表现出了较长的生长期,同时其产量也表现出了较高水平。康青6号同样表现出了较高的生长期,然而其产量却仅有4080kg/hm2。而柴青1号生长期虽然较短,但其产量却在所有春青稞中表现出了最高水平,其原因在于主要种植柴青1号的柴达木绿洲农业区保证了青稞的灌溉条件,满足了青稞高产的水肥条件。肚里黄主要种植于高寒且水肥条件较差的浅山和脑山地区,加之粗放的耕作方式和品种本身的退化,使得其单产仅为2625kg/hm2。

由此可以看出,青稞品种的特征由其本身的品质、区域自然地理环境以及耕作方式三者共同决定。因此未来想要进一步提高青稞的产量,需要在充分认识区域自然地理环境特征的基础上,培育更优良的青稞品种,同时提升耕作条件,改良耕作方式。

4 结论与展望

4.1 结论

本文系统梳理了青稞近70年的品种培育过程,从时间变化、空间分布以及自身品质三个维度分析了青稞品种的演变及其空间格局。主要结论包括三个方面:(1)梳理了青稞品种培育过程演变的基本脉络,将青稞品种培育过程分为四个重要的阶段,分别是萌芽阶段、探索阶段、发展阶段和成熟阶段。与小麦、玉米等其他作物横向对比看,青藏高原地区青稞品种的培育起步晚、技术手段单一且新技术发展缓慢。但纵向对比看,每个阶段培育出的青稞品种在当时都有着明显的产量提升和品质进步,满足了与时俱进的公众需求。(2)青海东部地区及西藏“一江两河”地区是青稞种植的最适宜区,各区域内均有主要种植的青稞品种。各品种对不同区域自然地理环境的适应能力不同,因此青稞品种的布局要因地制宜,在充分认识区域气候条件、土壤肥力以及耕作条件的基础上选择适应性强的品种。(3)青稞的主要品种有11个,主要品种以春性青稞品种为主,其中藏青2000为推广面积最大的品种。种质相近的青稞品种在不同的耕作条件下表现出明显的产量差异,因此提升青稞的产量及品质,需要在充分认识区域自然地理环境特征的基础上,培育更优的青稞品种,同时提升耕作条件并改良耕作方式。

4.2 展望

青稞的育种方向随着需求的拓宽而进行调整,人们对青稞的需求在满足共性需求的同时产生了更多的个性需求,因此围绕青稞的相关产业得到发展。在互联网和物联网快速发展的时代背景下,青藏高原地区的物流和信息流流量在不断提升,青稞凭借其优秀的品质使其原料及产品流向全国乃至全球,这使得青稞品种的培育在往优质丰产的目标发展的同时也向特定需求方向发展[33-35]。

从青稞品种培育过程的演变可以清楚地认识到,每一次品种的更新都会有明显的产量提升和品质进步,因此未来青稞育种要采用传统育种技术和转基因、分子标记等现代生物技术相结合的培育手段,培育出高产、专用、广适、多抗和优质的青稞品种[5]。

气候变化对农作物的影响既有突发的、趋向的,又有渐发的,因此使得青稞在青藏高原地区的种植情况更具不确定性[36]。面对全球气候变化的不确定性和青藏高原面临的多重灾害风险,要关注青稞生长所需的气候要素(如温度、降水、日照时长等)的变化。青稞作为喜凉的作物,受海拔条件的约束,温度的进一步上升无法使其种植适宜区在横向上有更多的扩展空间,而只能在纵向上向海拔更高的区域延伸。因此,要全面了解气候变化的各个要素对青稞种植的影响程度,加强未来青稞适宜种植区预测,同时加强极端气象及气候事件的预报,以应对青稞种植过程中的各种不确定性。