几种药剂配施防治水稻黑条矮缩病的田间药效试验

2021-06-17李民刘敏刘元兵裴德明

李民 刘敏 刘元兵 裴德明

摘要 在水稻秧田期采用70%噻虫嗪种子处理WS包衣,一叶一针期使用25%吡蚜酮SC喷雾,移栽前使用25%噻虫嗪WG喷雾,结合大田期治虫加叶面肥配施的用药模式,对防治稻飞虱控制水稻黑条矮缩病效果明显,秧田期和大田期防虫效果分别为93.75%、95.38%,未发生水稻黑条矮缩病病害。该药肥配施模式对水稻生长安全,且能起到很好的增产效果。

关键词 70%噻虫嗪种子处理WS;稻飞虱;水稻黑条矮缩病;防效;增产

中图分类号 S435.111文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2021)02-0135-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2021.02.037

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Field Trials of the Combined Application of Several Pesticides to Control Rice Black Streaked Dwarf Disease

LI Min,LIU Min,LIU Yuanbing et al (Agricultural Comprehensive Service Center of Feixi County, Anhui Province,Feixi,Anhui 231200)

Abstract 70% thiamethoxam WS was used to coat the seeds in the rice seedling stage, 25% pymetrozine SC spray was used in one leaf and one needle stage, and 25% thiamethoxam WG spray was used before transplanting, combined with the application mode of insect control and foliar fertilizer in the field, it had obvious effect on the control of rice planthoppers and the control of rice black stripe dwarf disease.The insect control effects in seedling stage and field stage were 93.75% and 95.38%, respectively, and no rice black stripe dwarf disease had occurred. This model was safe for rice growth and couldplay a very good role in increasing yield. This method of medication was safe for the growth of rice, and could play a good role in increasing yield.

Key words 70% thiamethoxam WS;Rice planthopper;Rice black stripe dwarfdisease;Control effect;Increase yield

水稻黑條矮缩病(rice blackstreaked dwarf disease)是以稻飞虱为传毒媒介的水稻病毒性病害,分为黑条矮缩病和南方水稻黑条矮缩病[1]。水稻整个生育期内都有可能会发生黑条矮缩病,以灰飞虱传毒而引发病害流行,发病越早,为害水稻影响产量越大[2];南方水稻黑条矮缩病则主要以白背飞虱为媒介进行传毒,该病毒可在白背飞虱的体腔和唾液腺中大量复制,病毒一旦侵入白背飞虱体内,该虫则终身携带病毒并保有传毒能力[3]。防治水稻黑条矮缩病控制该病毒流行,抓住防控最佳时期,在最易感病的秧田期和本田前期狠治稻飞虱是重点[4]。笔者通过药效示范,摸索最佳的药剂配施方法来压低病虫基数,以期筛选出控虫防病壮苗的药肥配施方法来防控水稻黑条矮缩病。

1 材料与方法

1.1 试验药剂 70%噻虫嗪种子处理WS(先正达中国投资有限公司提供);10%吡虫啉WP(江苏丰山集团有限公司,市售自购);48%毒死蜱EC(江苏丰山集团有限公司,市售自购);25%吡蚜酮SC(江苏安邦电化有限公司,市售自购);25%噻虫嗪WG、叶面肥(爱沃富与好施得)(江门市植保有限公司提供)。

1.2 试验地概况 试验地设在肥西县严店乡植保服务专业合作社土地流转承包田,总面积为0.57 km2。试验地地势平坦,土壤为黄白土,肥力中等,pH 6.2,有机质含量12.2 g/kg,氮含量1.6 g/kg,磷含量2.4 g/kg,钾含量2.1 g/kg。选择本地常种两优173水稻品种,肥水管理及栽培管理条件按当地常规管理。

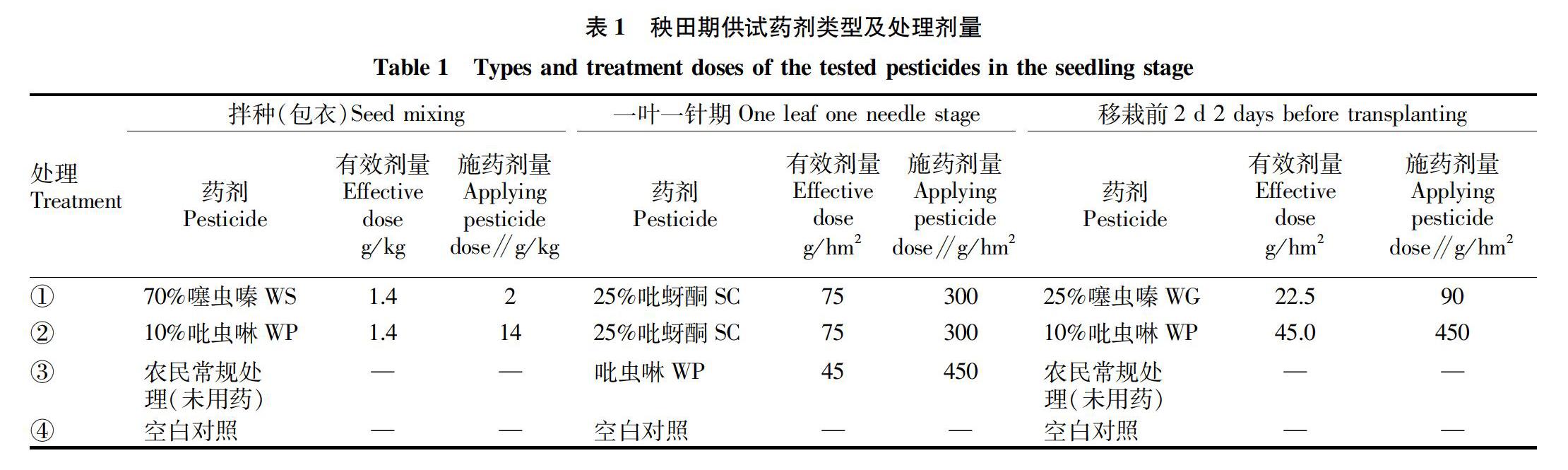

1.3 试验设计 试验共设4个处理,随机排列,不设重复。分秧田期和大田期2个阶段(表1和表2),秧田期每个处理小区面积约80 m2;大田期处理①、②、③均为800 m2;空白对照为667 m2(分2小区,每小区333 m2)。

1.4 施药方法

1.4.1 秧田期。5月16日,用已浸后水稻种子与70%噻虫嗪种子处理WS调制的药浆进行搅拌包衣,与10%吡虫啉WP调制的药浆拌种,5月17日催芽后播至相应的处理小区;5月27日(一叶一针期)对秧田试验处理①、处理②分别用25%吡蚜酮SC对水喷雾,处理③小区用25%吡蚜酮SC喷雾;6月21日(移栽前2d)用25%噻虫嗪WG对处理①小区喷雾,用10%吡虫啉WP对处理②小区喷雾。

1.4.2 大田期。6月23日秧苗移栽至5个示范处理小区,6月30日(移栽后7 d)用48%毒死蜱EC+爱沃富分别对示范处理区①、②喷雾,示范处理区③未用药剂处理;7月8日(移栽后15 d)用25%吡蚜酮SC+好施得对示范区处理①、处理②喷雾,处理③用25%吡蚜酮SC喷雾。

1.5 调查内容与方法

1.5.1 调查时间。6月21日(移栽前2 d,秧田期最后一次用药前)和7月15日(大田期第二次用药后7 d)各调查一次田间稻飞虱虫量;8月28日(齐穗后)水稻黑条矮缩病发病稳定期调查病株率;10月6日水稻黄熟收割期测产。

1.5.2 调查方法。秧田期稻飞虱调查采用随机取样查5点,每点0.1 m2,记录数据并计算虫量和防效;大田期稻飞虱采用平行双行跳跃式取样法,查10点,每点2丛,用方形白瓷盘对准稻株用力拍3次,然后按种群统计稻飞虱的数量并计算防效[5];大田期水稻黑条矮缩病每个处理采取全田目测法(发病较轻,空白对照区丛发病率﹤1%),查病丛数、病株数并计算防效;于水稻黄熟收割期,测定每处理区的稻谷千粒重及产量。

1.5.3 对作物的直接影响。在秧田期和本田期,注意观察各处理区出苗率和安全性,记录水稻长势和长相,如水稻叶色、苗情(壮弱)等,同时留意周边的环境影响[6-8]。

2 结果与分析

2.1 不同处理的防治效果

2.1.1 秧田期稻飞虱的防治效果。从表3可以看出,秧田期药剂处理小区的虫量均远小于空白对照区,处理①的虫量仅为2头/m2,空白对照区虫量高达64头/m2。处理③、②、①的防治效果依次升高,处理①防治效果最好,防效高达93.75%,处理②和③防效分别为87.5%、78.13%。

2.1.2 大田期稻飞虱的防治效果。

大田期用药处理区稻飞虱的发生情况在各处理间虽然差别较大,但田间虫量均未超过70头/百丛,远低于空白对照区虫量400头/百丛。处理①防治效果高于处理②、③,3个处理防治效果分别为95.38%、88.75%、82.5%(表3)。

2.1.3 齐穗期水稻黑条矮缩病的防治效果。在齐穗期调查各处理区水稻黑条矮缩病发病情况,结果见表3。由表3可知,处理①未见发病株,防效为100%,处理②、③病株率分别为0.24%、0.37%,防效分别为89.09%、83.18%,空白对照区病株率为2.2%。处理区和空白对照区均无南方水稻黑条矮缩病发病株。

2.2 产量分析 从表4可以看出,配施叶面肥的处理区有效分蘖数多于未施处理区,施肥区处理①多于处理②。处理①产量高达9 934.95 kg/hm2,增幅为13.04%;其次为处理②和③,产量分别为9 460.50、9 934.95 kg/hm2,增幅分别为7.64%和6.00%。

3 结论与讨论

水稻黑條矮缩病的防控效果与田间稻飞虱防治密切相关,防病先治虫是取得防效的关键措施[9]。通过对传毒媒介害虫的防治,并对后期水稻田间生长进行调节的一套药肥配施用药技术避免了单一的施药技术[10-11],治虫、防病、壮苗的有机结合,水稻田间管理将事半功倍。

秧田期用70%噻虫嗪种子处理WS包衣、25%吡蚜酮SC喷雾、25%噻虫嗪WG喷雾,结合大田期治虫加叶面肥配施,防治稻飞虱控制水稻黑条矮缩病效果明显。试验示范期间,该配施方案对秧田期、大田期水稻生长安全,未见药害现象发生,也未见田间其他生物安全性受到影响。方案中治虫防病的同时配施叶面肥,水稻根系发达,长势健壮,分蘖增加,且水稻叶色浓绿,不易早衰,提高了结实率和千粒重,有利于增产丰收,对水稻的田间管理具有一定的参考指导价值。

参考文献

[1]

杨熙彬,蒋德春,杨洪,等.南方水稻黑条矮缩病对水稻营养物质和两种稻飞虱解毒酶活性的影响[J].山地农业生物学报,2019,38(4):13-18.

[2] 任应党,鲁传涛,王锡锋.水稻黑条矮缩病暴发流行原因分析:以河南开封为例[J].植物保护,2016,42(3):8-16.

[3] 邓瑶,刘玉娣,王香萍,等.感染和未感染南方水稻黑条矮缩病毒的白背飞虱成虫唾液腺转录组比较分析[J].昆虫学报,2018,61(4):449-457.

[4] 纪翠红.永安市南方水稻黑条矮缩病发生特点及防控措施[J].中国植保导刊,2014,34(9):33-34.

[5] 苏永新,夏子健,饶树亮,等.不同药剂组合防治南方水稻黑条矮缩病示范[J].湖北植保,2013(3):24-26.

[6] 陈卓,李向阳,俞露,等.南方水稻黑条矮缩病防控药剂的创制与应用[J].植物保护学报,2017,44(6):905-918.

[7] 胡佳贵.南方地区水稻黑条矮缩病药剂防控试验[J].现代农业科技,2014(13):137,144.

[8] 杜桂丽.70%噻虫嗪种子处理可分散粉剂水稻包衣种子药效防控研究[J].现代农业科技,2015(7):130-131.

[9] 李国君,卓晓光,郭荣,等.60%吡虫啉悬浮拌种剂(高巧)对防治水稻飞虱和预防病毒病的效果评价[J].生物灾害科学,2014,37(3):254-259.

[10] 张国,于居龙,束兆林,等.10%三氟苯嘧啶SC拌种水稻对稻飞虱的防效及安全性评价[J].南方农业学报,2019,50(12):2695-2702.

[11] 唐涛,马明勇,符伟,等.三氟苯嘧啶·溴氰虫酰胺对水稻稻飞虱及螟虫的田间防治效果评价[J].植物保护,2019,45(3):215-221.