民事证明责任概念的新分歧

2021-06-16万喆

万喆

摘 要: 当前我国民诉法学界对证明责任概念的争议多是由结果责任外延的认识分歧引发的。在部分学者眼中,结果责任与行为责任不完全对应于德国理论中的客观证明责任与主观证明责任,国内民诉法术语中的结果责任不仅仅适用于 “真伪不明”。证明责任的本质在于依实体法进行的分配,“真伪不明”问题不过是认识这一本质的中介。“真伪不明”的“风险”(客观证明责任)之于当事人而言就是诉讼上的“责任”(主观证明责任),主、客观证明责任在功能上殊途同归。无论在“辩论主义”还是“职权探知主义”的诉讼模式下,依实体法进行证明责任(“败诉”后果)的分配都存在。从“真”/“伪”/“真伪不明”所代表的证明标准区间看,通说关于证明责任概念的界定是精练的。当前亟待解决的是学者在主、客观证明责任的外延上各说各话。从实践情况和学术概念不断化繁为简的角度出发,将结果责任作扩大解释更为适宜。

关键词: 客观证明责任;主观抽象证明责任;结果责任;证明责任;分歧与重述

中图分类号: D915; D915.13文献标识码: A DOI: 10.3963/j.issn.1671-6477.2021.01.010

在引入大陆法系证明责任(Beweislast)理论后,我国民诉法学界基本认同证明责任的“双重含义”并以客观证明责任为基础构建证明责任概念体系。不过在总体一致的前提下,在论述主、客观证明责任关系问题时,传统观点认为主观证明责任是客观证明责任在辩论主义诉讼下的“投影”。[1]新世纪以来,质疑的声音越来越多,一种是对客观证明责任的适用前提——“真伪不明”的功能价值存疑。①另一种认为,主观证明责任同客观证明责任是不同层面的概念,最好分立。②现阶段我国对证明责任概念的认识仍存有一定分歧:将客观证明責任称为结果责任,将主观证明责任称为行为责任,但对结果责任外延的认定不统一,而且部分学者眼中的行为责任无关乎实体法上的不利后果承担,只有提出证据的行为;结果责任不仅仅适用于“真伪不明”。这同德国理论中的主、客观证明责任的界分并不一致,由此导致没有在统一语境下理解证明责任的概念。

一、证明责任概念的演进与分歧

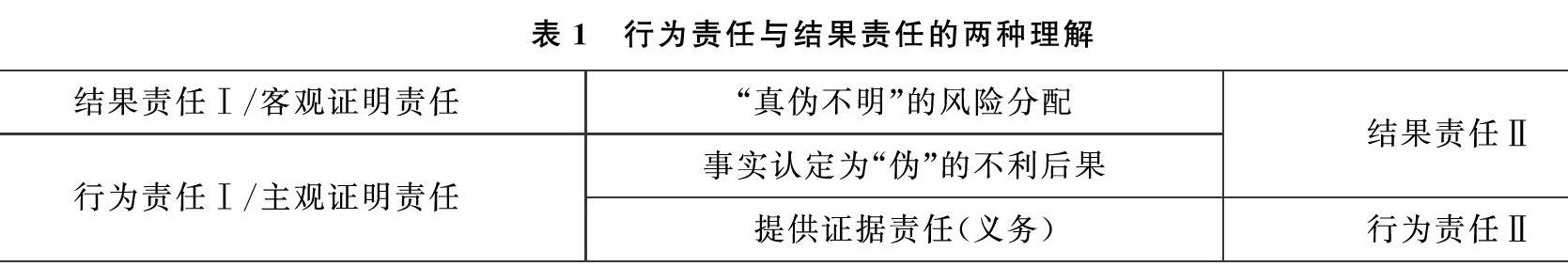

早期的证明责任又称举证责任,是指当事人在具体的诉讼中,为了避免败诉的风险,而向法院提出证据,证明其主张的一种行为责任。[2]自客观证明责任理论在大陆法系国家诞生后,证明责任被认为具有“双重含义”:一是指客观证明责任(Beweislast)、实质意义的证明责任、结果责任等;另一是指主观证明责任、举证责任、证据提出责任、行为责任等。当前我国学术界对证明责任概念产生分歧的缘由主要是对结果责任外延的认定不统一造成的,即对行为责任(主观证明责任)与结果责任(客观证明责任)的界分本身就不统一,其区别于德国传统理论对主、客观证明责任的界分。一种观点认为,结果责任仅适用于“真伪不明”,与当事人的诉讼活动无关,等同于德国理论中的客观证明责任。③另一种认为,如果当事人因没有举证或者虽然提出了证据却未能使法官心证达到证明标准,特别是当诉讼到了最后阶段案件事实却处于“真伪不明”状态,是结果证明责任产生的条件[3],即结果证明责任不仅指要件事实“真伪不明”的风险分配,也包括要件事实未达到证明标准被法官认定为“伪”的法律后果,均属于当事人不利后果的承担。以上两种观点分歧如表1所示。为方便理解,第一种观点对应的术语标记为“结果责任Ⅰ”、“行为责任Ⅰ”,第二种观点对应的术语标记为“结果责任Ⅱ”、“行为责任Ⅱ”。

目前来看,两种理解并无对错之分,但应做到自身逻辑自洽,如果认为结果责任(客观证明责任)仅仅适用于“真伪不明”(第一种理解),则行为责任(主观证明责任)应该包括提供证据的行为责任和经过证明后没有达到证明标准,事实被法官认定为“伪”的不利后果责任;如果将行为责任仅限定为提供证据责任(义务),则对结果责任的理解就应扩大(第二种理解),如此方为周延。对于行为责任的表述和论断,如“当事人为避免败诉,有向法院提供证据的必要。”[4]20又如,“行为责任表现为提供证据的实际行为,结果责任表现为承担败诉后果的风险”[5]。如果对其断章取义的话,很容易使行为责任同实体法上的法律后果割裂,才会导致“行为责任无意义”之论断。如吴泽勇教授认为,法律上不可能存在行为意义上的证明责任,如果有,那么其责任范围、成立要件、违反后果都是无法清楚界定的。[6]这种理解即对应于本文的行为责任Ⅱ,而非德国传统理论中的主观证明责任。

德国理论上的主观证明责任是指“当事人对其所主张的事实的(存在或)不存在加以证明的诉讼义务,仅因为不履行这一义务,就会发生该事实被诉讼法官在判决时视为(不正确或视为)正确的诉讼结果。”[7]20其不仅包括提出证据的行为模式,也包括“未证明”或“未能证明”的实体法律后果。相较而言,英美法系理论只有相当于大陆法系理论中的主观证明责任,其中的提出证据责任(burden of proof)和说服责任(burden of persuasion)尽管发生的诉讼阶段不同,但必须组合起来构成诉讼行为模式和实体法律后果。但是早期学者为了引入客观证明责任理论,勉强将英美法系理论中的“双重含义”同大陆法系的“双重含义”联系在一起。“在证据调查结束时,如果陪审团或法官认为该争议事实仍处于既不能肯定其为真,又不能断定其为假,即对该事实尚存在着怀疑,还未被说服相信其是真实的,该当事人就要负担因说不服而产生的危险。”[4]4事实上,英美法理论对事实的认定不存在所谓“真伪不明”的状态,上述误解将说服责任和客观证明责任捆绑在一起,继而误导认为大陆法系中的主观证明责任(行为责任)类似于英美法系中的提出证据责任,此种行为责任只具备提出证据的行为模式,其实体法律后果被划定在结果责任之中,从而使客观证明责任本质论显得更有说服力。如果将结果责任限定为“真伪不明”时的不利风险分配,行为责任局限于提供证据的行为责任(义务),那么证明责任的概念体系中存在一个缺漏——事实被认定为“伪”时的不利后果承担。

相较而言,第二种对于结果责任的理解是对德国传统理论的突破,其外延扩大了。不过,这种理解易使实务界接受,因其直接将举证行为和实体法后果“挂钩”,更为直接地诠释证明责任“民事诉讼脊梁”之称谓,以利于学术概念的理解和传播。有关举证的规范既然是法律规范,就必然包含行为模式和法律后果的内容,所谓“有行为必有后果”。民事诉讼中的举证行为与普通民事行为最大的不同在于能够产生程序和实体的双重效果。实体法律后果是“举证”这一诉讼行为模式的归宿,缺失实体法律后果的举证责任不过具有促进诉讼的作用罢了。“败诉”的不利后果通常是由两方面原因导致的:一是要件事实“真伪不明”的风险分配(客观证明责任),另一是要件事实被认定为“伪”的不利后果(主观证明责任),即通过实体法律后果来牵制举证行为。即使国内大部分学者仍认为结果责任仅适用于“真伪不明”,在论述其与举证行为的关系时仍是借助可能“敗诉”的不利后果论述的,如“正是结果责任的存在,才使当事人感到举证的压力,而积极举证的行为通常又能避免结果责任现实化。”[4]12不过,为了避免“真伪不明”这一结果的出现而积极举证在逻辑上略显突兀,因为“真伪不明”毕竟是低概率事件。多数情况下,举证行为会导致法官认定要件事实为“真”/“伪”两种实体后果。正是为了避免事实被认定为“伪”这一不利后果而积极举证,这样的思路更容易被理解。“法官事实认定中就算没有事实真伪不明这一选项,按照实体法律要件承担客观证明责任的当事人还是有主张不被认可的压力,考虑到败诉风险,其避免证据不足或者证明力不够的举证动力依然存在。”[8]

二、中间概念——主观抽象证明责任

现代证明责任理论体系是以客观证明责任为基础构建的,通说认为主观证明责任是从当事人的角度看待客观证明责任,是客观证明责任在具体诉讼中的“投影”。“投影说”的目的是建立具体的举证行为同抽象证明责任之间的联系,但忽略了主观抽象证明责任的过渡功能。日本学界曾出现将过去所认为的“由结果的证明责任(客观证明责任)指引当事人举证活动”的学说方向进行了180度的转向,并试图单单以作为行为责任的证明责任来规制当事人的举证活动,但这一学说存在着不能具体地构建行为责任分配原则的缺陷[9]472。近年来,胡学军教授提出建立抽象证明责任和具体举证责任二元体系,使其在各自领域发挥作用[10]。如果没有将主观抽象证明责任作为过渡概念予以构建,具体举证责任仍落入客观证明责任理论的陈规,难以自立。笔者在此试图不依赖客观证明责任理论来阐述主观证明责任在证明责任体系中的独立地位。

(一)主观抽象证明责任与客观证明责任之关系

主观抽象证明责任与客观证明责任都是抽象的证明责任,适用对象为要件事实,直接与诉讼成败相关联。学界对两者关系的论述不多见,甚至作简化处理,将两者统称为抽象的证明责任。由于过去一再强调客观证明责任理论,主观抽象的证明责任是其“派生”则不言自明。重新论述两者之关系,需从主观抽象证明责任的独立作用开始,追根溯源其发展过程,检讨其与客观证明责任之关系。

1.主观抽象证明责任的独立作用。

普维庭教授认为,尽管客观证明责任是一个占据主导地位的课题,但也有大量依据和法律规定表明,主观证明责任不仅仅是客观证明责任的当然反射,同样也不仅仅意味着克服“真伪不明”的抽象意义上的利益。其中明显的例子是法律对当事人起诉条件的规定、双方申请同一鉴定人鉴定费用的承担、诉前证据保全费用的承担等[11]39-41。这说明主观证明责任有其独立的价值。当负有主观抽象证明责任的当事人完全未提出证据时,法院无需对对方当事人提出的反证进行证据调查,就可以作出“未证明”的处理;负有主观抽象证明责任的当事人成为法官督促当事人举证的首要对象。[9]429又如,债权债务关系诉讼中对于“债务是否履行”的要件事实,依据不同的诉讼请求则由不同当事人承担证明责任——当债权人请求继续履行时,作为抗辩事由,由债务人承担证明责任;当债权人请求损害赔偿时,作为违约责任的构成要件之一,由债权人承担证明责任;如果说客观证明责任分配是静置于实体法的,未能全面考虑当事人的诉讼态势;主观抽象证明责任则是“辩论主义”下专为诉讼设计的,体现当事人的对抗性。

为何主观抽象证明责任与客观证明责任的分配一致,普维庭教授解释为,不如此则主观证明责任就没有了相应制裁作为其基础,这样一来,就必须对主观证明责任另行规定一种与败诉不同的制裁,照这样推理下去,它就不再是一种诉讼法意义上的负担[11]42。由此可见,制度设计者为了避免重复制裁,才将主观抽象证明责任同客观证明责任分配保持一致。换言之,两者均是依实体法分配,并无谁先谁后或一者决定另一者之关系。两者所导致的最不利后果均为败诉,这也使其在功能上产生关联。

2.主观抽象证明责任及其分配的产生。

大陆法系以成文法构造其法律秩序,法律规范不仅是法官裁判的依据,也是当事人从事民事法律活动、参与民事诉讼的依据。在成文法不发达、民众法律素养不高的早期社会,当事人主张事实、提供证据具有原始性,法庭审理呈现“你给我事实,我给你法律”的状态;当成文法体系逐步成熟之后,成文法已渗入民事法律生活之骨髓。正如德国法学家拉伦茨所言,在提出实际上是否发生某事的问题之前,首先必须以某种方式把“某事”描绘出来……在提出“事实问题”时,似乎多少已经有法律判断的影响了[12]。民事主体在民法规范下进行民事行为,当发生纠纷时,自然也是遵行民法规范的要求,按照规范构成要件提出主张、提供证据。概言之,在规范出发型诉讼中,依规范进行主张、举证是现实法律环境决定的。

民事诉讼目的主要是实现民事实体权利,诉讼证明亦为这一目的服务。诉讼开始后由何方当事人就何种事实举证的问题,从罗马法时期的“原告负证明责任”、“否定者不负证明责任”等规则到待证事实分类说,大体脉络是依据当事人偶然的诉讼状态或是证明的难易来分配证明责任。这或许是由于成文法不健全,诉讼模式未能完全由“规范出发”替代“事实出发”。直到法律要件分类说、尤其是罗森贝克“规范说”的出现,人们才意识到依规范举证是实现诉讼请求最直接的路径,这也是“危险领域说”、“盖然性说”等分配新理论始终未能代替“规范说”的原因。主观抽象的证明责任分配符合“规范说”,是自发事实,伴随成文法体系不断完善而出现,并非是为克服“真伪不明”的“副产品”。概言之,举证的动力在于追求实体法效果实现,举证的压力——证明责任在于要件事实未被证明导致的实体法效果未实现——通常为“败诉”。曾经被理论界所诟病的“谁主张,谁举证”分配理论在“规范说”下被赋予新的内涵,即所主张的事实不是无序状态下的自然事实,而是受法律规范调整的要件事实群,仍可作为当今证明责任分配的一般规则。

首先,证明责任之于当事人的功能是结果责任,包括要件事实“真伪不明”(客观证明责任)的不利风险承担,也包括要件事实认定为“伪”(主观证明责任)的后果承担。对当事人而言,两者均为不利后果,客观证明责任和主观证明责任在功能上殊途同归——同一问题的不同角度描述而已。避免因“真伪不明”而产生的证明责任判决与避免因“未能证明”而“败诉”均是证明的压力,两者统一于证明责任分配的实体法规范。这也解释了为何学者一再强调证明责任判决是无关诉讼证明的“最后一招”,却对诉讼证明有“预置”作用。尽管主观证明责任的功能和产生有其独立性,但是“真伪不明”的出现使其回归依“规范”而分配的本质。客观证明责任的出现在这里起中介作用,因为证明责任分配理论就是为解决“真伪不明”问题而建立。人类早期诉讼的证明责任分配并不重要,这是因为:其一,囿于人们发现真实(提供证据)的能力有限,只要有利于发现真实,证据由谁提供并不重要;其二,事实和证据相对简明且成文法体系不健全,法官只需判明事实“真”/“伪”就可判决一方“胜诉”(或“败诉”)。当人们发现真实的能力逐渐提升,诉讼资料越来越多,出现“真伪不明”时,如何裁判、依何裁判就显得棘手。各种分配理论相继出现,直至罗森贝克“规范说”的形成,才意识到证明责任的分配依照实体法规范才是稳定而公平的,从而摒弃了依当事人偶然的诉讼状态或者证明的难易来分配证明责任。“真伪不明”时的裁判方法(客观证明责任)的出现引发证明责任分配的思考,促生了“规范说”理论,恰好印证了规范出发型诉讼模式下证明分配的内在逻辑——依规范要件分配证明责任。尽管主观证明责任并非客观证明责任的“派生”,却是经由“真伪不明”(客观证明责任)问题而认清自身本质。

其次,主、客观证明责任在性质上相关联。如普维庭教授所言,选择“证明责任”这个术语是极为不幸的[11]9。从性质上看,主观证明责任为诉讼法上的责任或负担。责任的意义在于推进和加快诉讼的进程……不遵守责任的不利后果不能超出具体的诉讼程序之目的,即不遵守责任的后果限于当事人自己错过所有胜诉机会[11]46。客观证明责任的性质为“败诉风险”,虽然不同于诉讼法上的“责任”,但是同“责任”有关联。此种风险同民法中的物上风险、合同法上的风险、侵权法上的风险等性质相同,是由不可归责于当事人原因而产生的不利后果。法经济学将风险分配给能以最低成本降低或分散风险的一方当事人[14]。如果实体法更优先保护哪一方,就将某一要件“真伪不明”的风险分配给对方,使被优先保护方的证明压力较小,承担证明责任一方的证明压力较大。适用某一法律规范可使自身诉讼请求得到支持的当事人,自然更有理由对该规范所对应的要件事实担负证明责任。一方面,具有证明的动力——诉讼请求得到支持;另一方面,即使承担风险也不过使法律关系恢复到提出事实主张(甚至提起诉讼)以前的状态。主观证明责任是从当事人的角度看待客观证明责任(“真伪不明”时的风险)[11]35。对于承担这一风险的一方等于承受了诉讼证明的压力,即从当事人的角度看,这种“风险”已转化为当事人的“责任”(负担)。肖建国教授在证明责任的性质问题上认为,负担说与败诉风险说在理论上不能分开,是一个问题的两个方面:负担说强调责任的分担,败诉风险说则强调分担的内容是风险[15]。此即“风险”和诉讼上“责任”之關联。

再者,主、客观证明责任在证明标准上相关联。“真”/“伪”/“真伪不明”均是在辩论终结时,对法官感知要件事实心理状态的一种主观描述,必须经由证明标准进行衡量。“真伪不明”可以看作是要件事实被证明为“真”/“伪”的临界区间,通过数值衡量,当要件事实所达到的证明标准高于“真伪不明”时,则认定为“真”,反之则为“伪”;因此,当所达到的证明标准低于或等于“真伪不明”时,就都意味着事实不被认定,由当事人承担不利后果。在表述方面举重以明轻,当要件事实被法官认定为“真伪不明”为“败诉”,那么所达到的证明标准低于“真伪不明”时必然也是败诉;如果能够克服“真伪不明”,自然已经克服了“伪”的状态。结合客观证明责任之于当事人的“风险—责任”转化,将证明责任的概念定义为“当事人为避免要件事实陷入‘真伪不明而产生的证明负担”,可谓精炼之选。

五、结 语

从行为意义上的证明责任到客观证明责任理论,再到证明责任分立论,均是从不同角度对证明责任进行解读。目前分歧的主要原因是对行为责任和结果责任的界分各说各话。德国理论上的主观证明责任包含“未能证明”的不利后果,客观证明责任仅仅针对“真伪不明”。从“真”/“伪”/“真伪不明”所代表的证明标准区间看,通说关于证明责任概念的界定是精练的。既然证明责任的本质在于依实体法进行的分配,主、客观证明责任只是不同情形下的解读,考虑到我国当前尤其是实务界对证明责任理论的认识状况,更适宜将结果责任作扩大理解,而不必囿于德国传统理论。

注释:

① 代表观点可参见曹志勋的《“真伪不明”在我国民事诉讼证明制度中确实存在吗?》(载《法学家》2013年第2期第95-105页)、欧元捷的《论“事实真伪不明”命题的抛弃》(载《政治与法律》2016年第11期第23-31页)等论文。

② 代表观点可参见霍海红的《证明责任概念的分立论——基于中国语境的考察》(《社会科学》2009年第6期第95-103页)、许尚豪的《证明责任理论的证据语境批判》(《政治与法律》2016年第11期第13-22页)、胡学军的《举证证明责任的内部分立与制度协调》(《法律适用》2017年第15期第10-17页)等论文。

③ 这是教科书中的主流观点。参见李浩的《民事证明责任研究》(法律出版社2003年版第18页)、张卫平的《民事证据法》(法律出版社2017年版第271页)、江伟和邵明的《民事证据法学》(中国人民大学出版社2015年版第151页)等专著。

④ 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第90条规定:“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实,应当提供证据加以证明,但法律另有规定的除外。”该条被概括为“谁主张,谁举证”,应指的是“具体举证责任”。第91条规定:“人民法院应当依照下列原则确定举证证明责任的承担,但法律另有规定的除外:(一)主张法律关系存在的当事人,应当对产生该法律关系的基本事实承担举证证明责任;(二)主张法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的当事人,应当对该法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的基本事实承担举证证明责任。”第91条符合“规范说”理论,如果完全按照第90条作出所谓的“证明责任”判决,那将是对“规范说”的背离。

[參考文献]

[1] 陈刚.证明责任法研究[M].北京:中国人民大学出版社,2000:45.

[2] 张卫平.证明责任概念解析[J].郑州大学学报(社会科学版),2000(06):56-62.

[3] 王亚新,陈杭平,刘君博.中国民事诉讼法重点讲义[M].北京:高等教育出版社,2017:103.

[4] 李浩.民事证明责任研究[M].北京:法律出版社,2003.

[5] 汤维建.民事证据立法的理论立场[M].北京:北京大学出版社,2008:83.

[6] 吴泽勇.证明责任的概念使用:一个极简主义的建议[DB/OL].微信公众号“民事诉讼前沿”,(2018-06-27)[2019-07-01].https://mp.weixin.qq.com/.

[7] 莱奥·罗森贝克.证明责任论[M].庄敬华,译.北京:中国法制出版社,2002.

[8] 欧元捷.论“事实真伪不明”命题的抛弃[J].政治与法律,2016(11):23-31.

[9] 高桥宏志.民事诉讼法:制度与理论的深层分析[M].林剑锋,译.北京:法律出版社,2003.

[10]胡学军.从抽象证明责任到具体举证责任:德、日民事证据法研究的实践转向及其对我国的启示[J].法学家,2012(2):159-175.

[11]汉斯·普维庭.现代证明责任问题[M].吴越,译.北京:法律出版社,2006.

[12]卡尔·拉伦茨.法学方法论[M].陈爱娥,译.北京:商务印书馆,2003:187.

[13]毕玉谦.关于主观证明责任的界定与基本范畴研究[J].西南政法大学学报,2008(3):43-52.

[14]罗伯特考特,托马斯尤伦.法和经济学[M].史晋川,董雪兵,等译.上海:格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社,2012:343.

[15]肖建国,张春生.民事证明责任的法律性质研究[J].山东警察学院学报,2006(5):31-34.

(责任编辑 文 格)

Abstract:At present, the concept divergence of the burden of proof in our country is mostly caused by the differences in the extension of the responsibility of results. Some scholars think consequential burden of proof and behavioral burden of proof are not completely equal to the objective burden of proof and subjective burden of proof in German theory. Each explanation must be self-consistency. The essence of burden of proof lies in the distribution according to the substantive law, which can be known through “non liquet”. For the parties in litigation, this kind of “non liquet” risk (objective burden of proof) equals the subjective burden of proof, which clears that objective burden of proof and subjective burden of proof play the same role. Distribution of burden of proof according to the substantive law exits in any litigation pattern. Judging from the standard range of burden of proof represented by “true”,“false”, “ non liquet ”, the definition of the concept of burden of proof is refined. What needs to be clarified is the disagreement about the extension of the subjective/objective burden of proof. For the purpose of the improvement of academic concepts and the recognition from the practitioners, it is more appropriate to expand the interpretation of the consequential burden of proof.

Key words:objective burden of proof; subjective and abstract burden of proof; consequential burden of proof; burden of proof; divergence and restatement