莫高窟北区B53窟出土元代呈状成文年代再考

2021-06-15邓文韬

邓文韬

内容摘要:以往学界将莫高窟北区出土B53:16呈状文书中的“至元三十年”视为文书的成文年代,但该年款只是这件呈状所照得某件公文的年款,并非其成文年款。根据文书中“本路同知小云赤不花”在亦集乃路任同知的年代推测,本件呈状的年代应在大德六年到大德十一年(1302—1307)之间,这意味着洪水淹没莫高窟北区第一、二层石窟,使得B53窟废弃的年代至迟应在14世纪之初,而非13世纪末。文书所见沙州路总管府籴粮之事,或许与接济豳王出伯平乱战争中俘获的人口有关。

关键词:呈状;莫高窟北区;黑水城文献;沙州路;籴粮

中图分类号:G256.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2021)01-0073-05

Abstract:The“thirtieth year of the Zhiyuan era” in manuscript B53∶16, a lawsuit document found in the northern area of Mogao, has previously been regarded as the date during which the manuscript was written. This is, in fact, the date of another legal document referenced by this manuscript. The“Shazhou Tongzhi SiounsiBuqa”recorded in the slip provides a clue for dating. The official Sio'unsiBuqa was appointed to the position of“Tongzhi(an official title)” of the Ejin in 1307, indicating that the above manuscript was likely written in the years between 1302 and 1307. It can further be deduced that the first and second levels of the northern area caves were so flooded that cave B53 was abandoned at the beginning of the 14th century, rather than the end of the 13th century as previously supposed. The incidents of the Shazhou government buying grain recorded in the manuscript may have been intended as pecuniary aid for the prisoners captured by Lord Bin when he put down rebellions in northwest.

Keywords:lawsuit document; northern area of Mogao; Khara-Khoto documents; Shazhou Route; grain purchasing

自20世纪末敦煌研究院对莫高窟北区洞窟开展清理发掘工作以来,一批从北区洞窟中出土的各民族文字文书相继问世。在莫高窟北区崖面第二层出土的汉文文书中,B53:15无疑被认为是最为重要的发现之一,盖因文书中出现的“至元三十年”(1293)为北区崖面第二层所有石窟中出土文书的最晚年款,是判断莫高窟北区第二层石窟使用年代下限的珍贵资料。然而在核对原圖版、校对录文的基础上可以发现,“至元三十年”实际上并非这件文书的成文年代。笔者不揣浅陋,试结合黑水城出土的元代亦集乃路公文,就B53:15与B53:16这两件文书的成文年代与B53窟废弃的年代提出商榷性意见。

一 录文与校勘

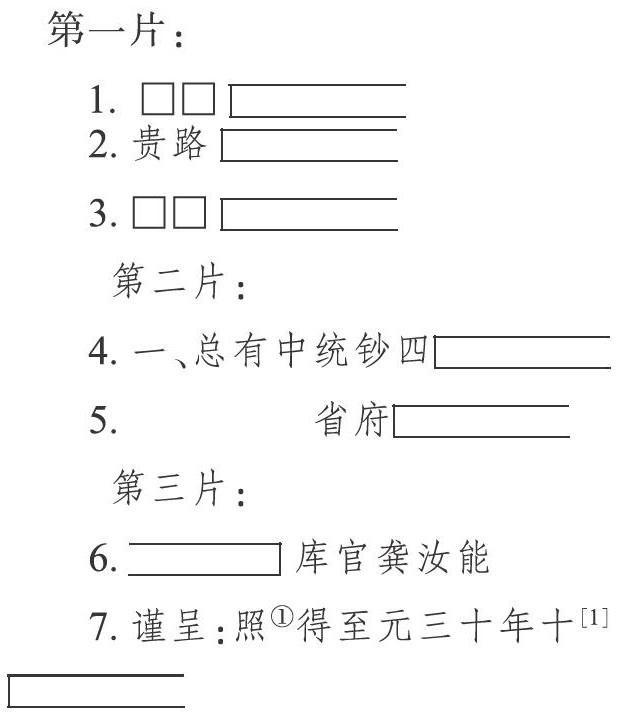

B53:16文书,北区B53窟出土。《敦煌莫高窟北区石窟》叙录作“此文书系从西夏文《金光明胜王经》卷五封皮上揭取,有三片,为同一件文书。白麻纸,泛黄,纤维交织不匀,有横帘纹,纸薄,质软”[1],第一片存5行,第二片存2行,第三片存5行。现按《敦煌莫高窟北区石窟》(第一卷)彩版17录文,并在脚注中作校勘。

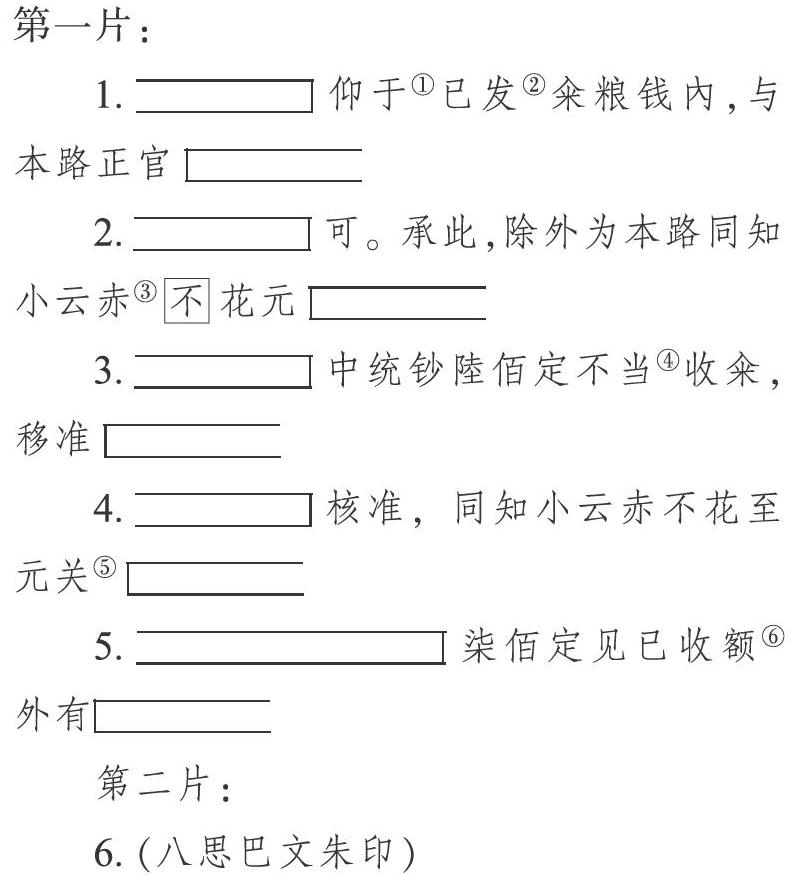

第一片:

1. 仰于已发籴粮钱內,与本路正官

2. 可。承此,除外为本路同知小云赤 不 花元

3. 中统钞陸佰定不当收籴,移准

4. 核准,同知小云赤不花至元关

5. 柒佰定见已收额外有

第二片:

6. (八思巴文朱印)

7. 省中统钞壹仟陸佰定有

第三片:

8. 佰七十九定二十两

9. 抄三千定[1]

B53:15文书,北区B53窟出土。《敦煌莫高窟北区石窟》叙录作“文书残片(时代为元代)有文字者三片,原粘在一起,现已揭开,白麻纸,泛黄,纤维交织不匀,有横帘纹,纸薄,质软”[1]192,第一片存3行,第二片存2行,第三片存2行。现按《敦煌莫高窟北区石窟(第一卷)》图版62录文,并在脚注中作校勘。

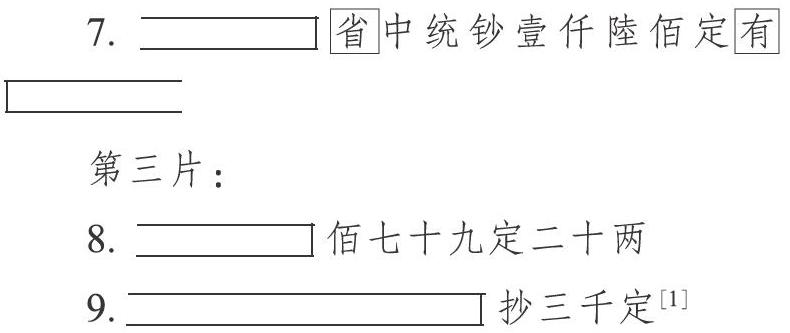

第一片:

1. □□

2. 贵路

3. □□

第二片:

4. 一、总有中统钞四

5. 省府

第三片:

6. 库官龚汝能

7. 谨呈:照得至元三十年十[1]

对于这两件文书,《敦煌莫高窟北区石窟》称B53:15“与上述‘元某行省牒为□路正官中统钞锭事文书纸质相同,文字字体相似,可能属于同一件文书”[1]192。从两件文书的内容来看,B53:15文书中递交呈文者龚汝能为“库官”,与B53:16所载发放籴粮钱等事亦能够对应。所谓“库官”即管理诸路平准行用库(又称钞库)的低级官吏,据元代文献所示,“钞库与府仓(在亦集乃路即为“支持库”与“广积仓”)是路总管府下并行的两个设置相同的出纳机构,一掌粮食,一掌钱帛,即所谓‘正支米粮下仓放支,其折钞数下库支讫”[2],B53:16文书之叙事,大致为同知小云赤不花从沙州路的钞库中关支中统钞以收籴粮食,故而在B53:15文书中由钞库的管理者“库官”向上级呈文汇报。因此,B53:16与B53:15确实应属同件文书。在明确文书内容的基础上,我们可将这其定名为《元沙州路库官龚汝能呈状为同知小云赤不花呈状籴粮事》(以下简称《呈状》)。

二 文书年代再分析

关于《呈状》的断代,以往学界多将文中出现的“至元三十年”年款作为文书的成文年代,进而对莫高窟北区第二层诸洞窟的使用下限作判断:“该文书是北区崖面第一、二层被洪水所淹及石窟出土的有纪年遗物中时代最晚者,表明以B53窟为代表的北区第一、二层石窟至迟使用到至元三十年”[3],“窟内出土遗物时代普遍要晚,从窟内出土的西夏文《金光明最胜王经》封皮上揭出的汉文文书有‘中统钞和盖有八思巴文印记,以及有‘至元三十年分析,窟的使用下限一直延續到至元三十年以后当无疑”[1]198。

然而,将《呈状》成文年代判断为“至元三十年”的论述,是在误将“库官龚汝能谨呈:照得至元三十年十……”一句中的“照”录为“熙”的前提下作出的。

所谓“照得”,为元代常见公文用语,“谓明述元因者”[4],常作查勘而得之义。元代公文之中,凡“照得”后有年款者,多为引用某年某司发布的某种公文,借以作为今日行事之理论依据。其所“照得”之公文,与原本公文的成文年代可远可近,并无直接联系。年代较近者,如至元九年(1272)十月中书省兵部与刑部在审理郑奴奴与其寡嫂王银银通奸一案时,官方“照得至元八年(1271)十二月钦奉圣旨节该:小娘根底、阿嫂根底,收者。么道,钦此”[5],而判决令郑收集寡嫂为妻,判决之时距其所“照得”之公文仅10个月而已。年代较远者如大德八年(1304)广州路总管府为重迁社稷坛、风师坛和雨师、雷师坛,而“照得至元八年(1271),钦奉圣旨,内一件:该自古春秋二仲戊日,祭社稷于西南郊;立春后丑日,祭风师于东北郊;立夏后申日,祭雨师、雷师于西南郊。钦此”[6]。此次迁坛公文的书写年代距所“照得”之圣旨的下达年代竟有33年。再如《新集至治条例》中所涉及的一条酒课文,云“延祐六年(1319)三月□日,江西行省准中书省咨:刑部呈:“奉省判:‘江浙省咨:杭州路申:照得至元二十五年(1288)三月钦奉圣旨条昼内一款《私酒曲例》,大徳七年(1303)《禁酒例》,至元二十四年(1287)五月《私茶例》。又奉圣旨条昼内一款《云私盐例》。钦此”[5]2107-2108,在这件杭州路总管府所上有关私酒的申文中,接连“照得”了三道有年款的圣旨,分别属1288年,1303年和1287,距申文的年款1319年分别有31年、16年与32年之久。

“至元”是有元一代使用时间最久的年号,在至元年间,元世祖采用了“附会汉法”的治国方针,建立起了蒙汉杂糅的二元政治体制,并完成了消灭南宋,统一中华的历史大业,将元王朝的一系列政治、军事、经济与文化制度推行到了江南地区,为后世提供了丰富的政务处理范本,故而至元时期的公文或圣旨常常被以后历代元帝与官吏所引证、利用。因此,我们绝不能根据B53:15文书中出现了“照得至元三十年”,就推测《呈状》成文于此时或不久之后,而是需要借助于更多的信息来推测这件文书的具体年款。

幸运的是,见诸于B53:16中的“本路同知小云赤不花”,在内蒙古额济纳旗黑水城遗址出土的元代亦集乃路公文中亦有所见,有助于我们重新判断本件文书的成文年代。

“小云赤不花”即蒙古语人名Siounsi Buqa的汉语译写,在黑水城文献中又写作“小云失不花”或“小云失卜花”等。凡涉及此人的黑水城文书,有M1·0805【F116:W470】、M1·1731【84H·F116:W254/1426】、M1·0733【84H·F117:W24/

1816】和M1·0204【F116: W463】等数个编号,涉及小云赤不花催收税粮、校验诸王分例等事。其中编号为M1·0204的《大德十一年税粮文书》是黑水城文书中唯一与小云赤不花有关的带年款文书,该文书完整地记载了大德十一年(1307)小云赤不花的阶衔与官职,即“奉训大夫亦集乃路总管府同知”[7],与他在敦煌文书中的官职“本路同知”完全一致。

沙州路与亦集乃路因人口较少,在元代均属下路;而下路同知又为正五品官员[5]201,“正五两考须历上州尹一任,方入四品;如无上州尹窠阙,再历正五品一任,方入从四品”[5]238。因此小云赤不花历任沙州路、亦集乃路同知,应是其人由正五品晋升四品所必须经历的两考,应当属接连任职。只不过仅仅根据出土文献,还无法判断小云赤不花究竟是由沙州路转任亦集乃路,还是由亦集乃路转任沙州路。

元制,除达鲁花赤与回回人以外,通常情况下“外任官员三周年为一考”[5]238。既然大德十一年(1307)小云赤不花在任亦集乃路,那么他在任沙州路的上下限只有两种可能,或是大德六年到大德十一年(公元1302—1307年,即先任职沙州路,后亦集乃路),或是大德末年到至大、皇庆间(公元1307—1312年,即先任职亦集乃路,后沙州路)。因此,莫高窟北区“同知小云赤不花”字样B53:16《呈状》的成文年代也至少应断代在这两个时代区间内。

更进一步来看,宿白先生曾观察到位于莫高窟北区石窟第三层的第465窟内“前室壁面有元人题记甚多,其中早的是北壁白粉下刻画的‘至大纪元(1308—1311),因知此窟之建在武宗至大之前”[8]。这也意味着敦煌工匠放弃B53:15出土的北区崖面第二层洞窟,进而开凿北区第三层石窟应在元武宗至大之前。因此,我们可以排除小云赤不花先任职亦集乃路,而后转任沙州路的可能性,将《呈状》的成文年代断在1302—1307年之间。同时,我们还应考虑到《呈状》被用来裱糊《金光明胜王经》的时代距它的成文年代必有一段时间间隔,这就意味着B53窟的使用年代下限和宕泉河那场淹没北区崖面第二层石窟的洪水至迟应在14世纪之初,而非前贤所判定的13世纪之末。

三 文书所见沙州路籴粮原因之蠡测

由《呈状》中残存的文字来看,本状似乎事关沙州路钞库库官龚汝能向上级“省府”呈报本路同知小云赤不花关支中统钞,以收籴粮食之事。

籴粮是元代诸路总管府的基本职能之一。在黑水城出土的元代亦集乃路文书中,也同样有数件涉及收籴粮食的文卷。其中最为重要的是反映豳王出伯北征西北叛王时经由亦集乃路,要求亦集乃路总管府提供军粮等事的《大德四年军用钱粮文卷》。该文书提及因亦集乃路遭遇灾荒,“省府照详拟不和籴”,“明降攒运军粮以备支遣”[9]。虽然亦集乃路总管府最终没有为出伯大王和籴军粮,但可以证明豳王西征大军军粮的筹措方式是“以和籴、攒运为主”[10]。只不过据前贤研究,“大德四年(1300) 六月,出伯奉命率領驸马蛮子歹、太子海山等人,经由亦集乃路入戈壁石川,征伐海都叛军。最终于大德五年(1301)成功平定海都叛乱”[11]。依上文推测,小云赤不花出任沙州路同知的上限不应早于大德六年(1302),故此籴粮文书应成文于出伯班师之后。因此,小云赤不花关支收籴粮食的目的应该不是为即将远征的诸王供应军粮。

除“解决边境地区的补给和军队供应的需要”[12]之外,元代的市籴粮还有充实常平仓,以赈济缺粮人口的意义。至元八年(1271),元世祖下诏令各路置常平仓,由总管府出面“丰年收籴粟麦米谷,值青黄不接之时,比附时估,减价出粜,以遏沸涌”[13]。《元史·地理志》载至元十七年(1280)以沙州升为沙州路总管府,并释其缘由谓:“沙州去肃州千五百里,内附贫民欲乞粮沙州,必须白之肃州,然后给与,朝廷以其不便,故升沙州为路”[13]1450。可见,元初沙州升路的最主要原因是方便“内附贫民”就粮,而在《元史·世祖纪》中亦有印证,“诸王拜答寒部曲告饥,命有车马者徙居黄忽儿玉良之地,计口给粮,无车马者就食肃、沙、甘州”[13]130。据研究,拜答寒“应是在元朝与察合台汗国的战争中,投诚到元朝方面来的察合台系宗王之一”[14]。因此,《地理志》所谓的“内附贫民”,应该就是这些投诚诸王的部下。而小云赤不花在任沙州路同知的1302—1307年,正值元朝平定海都叛乱,出伯等人班师回到驻地河西地区之初。或许是因为豳王大军携带了一些俘虏和投诚的叛军,需要粮食以供给这些“内附”人口,方才有了甘肃行省令沙州路总管府收籴粮食之事。

当然,以上的论述只是一种推测,如要继续探究元代大德年间沙州路总管府收籴粮食的原因,还有待更多资料的发现。

参考文献:

[1]彭金章,王建军.敦煌莫高窟北区石窟:第一卷[M].北京:文物出版社,2000:191.

[2]高仁.元代亦集乃路钞库探析:以黑水城出土文书为中心[J].西夏研究,2015(3):55.

[3]彭金章,王建军.敦煌莫高窟北区石窟:第三卷[M].北京:文物出版社,2004:381.

[4]徐元瑞.吏学指南[M].杭州:浙江古籍出版社,1988:37.

[5]陈高华,等,点校.元典章[M]. 北京:中华书局,天津:天津古籍出版社,2011:653.

[6]广州市地方志编纂委员会办公室.元大德南海志残本(附辑佚)[M].广州:广东人民出版社,1991:48.

[7]塔拉,杜建录,高国祥.中国藏黑水城汉文文献:第二册[M].北京:国家图书馆出版社,2008:292.

[8]宿白.敦煌莫高窟密教遗迹札记(下)[J].文物,1989(10):80

[9]塔拉,杜建录,高国祥.中国藏黑水城汉文文献:第四册[M].北京:国家图书馆出版社,2008:404.

[10]杨富学,张海娟.蒙古豳王家族与元代亦集乃路之关系[J].敦煌研究,2013(3):162.

[11]杨富学,张海娟.蒙古豳王家族与元代西北边防[J]. 中国边疆史地研究,2012(2):29.

[12]吴慧.中国商业通史:第三卷[M].北京:中国财政经济出版社,2005:506.

[13]宋濂.元史[M].北京:中华书局,1976:515.

[14]陈瑞青.黑水城元代文献中的“安定王”及其部队[J]. 南京师大学报:社会科学版,2012(5):111.