我国食品安全风险因素识别与分布特征

2021-06-15张红霞

[摘 要]以2010—2019年共10年的9 314起食品安全事件为研究样本,运用NLPIR大数据语义智能分析平台进行词频统计和高频词提取,基于高频词提炼食品安全风险因素,探讨风险产生原因和后果,进而分析风险因素的分布特征。研究结果显示:食品安全事件涉及的风险因素复杂多样,总体上呈现人源性风险因素突出的态势。“添加剂的超量超范围使用”“假冒伪劣”和“微生物污染”等因素是现阶段我国食品安全关键风险因素。最后依据研究结论提出我国食品安全风险治理的对策建议,为提高食品安全风险治理水平提供参考和借鉴。

[关键词]食品安全;风险因素;食品供应链;新闻报道;大数据

[中图分类号]F203 [文献标识码]A [文章编号]1673-0461(2021)04-0066-06

一、引 言

随着经济和社会的发展,人民生活水平不断提高,对食品安全问题也越来越关注。在党中央、国务院的坚强领导下,我国食品安全治理取得了显著成效,食品安全状况总体稳定向好。但必须认识到,我国食品安全形势依然严峻,食品安全事件仍然屡屡发生。大众媒介作为人们获取食品安全相关信息的重要渠道,对食品安全事件的报道成为重要议题。

国内外大量研究表明,媒体参与食品安全治理或社会共治是社会监督体系的重要一环[1-4]。中国的食品安全事件往往是由媒体首先曝光,社会公众才得以知晓,媒体在食品安全监督方面具有独特的优势[5],可以凭借敏锐的职业嗅觉和丰富的社会资源,较快地定位有质量缺陷的产品,有效增加地方政府的监管努力水平并降低中央政府食品安全监管成本[6-7],还会降低监管者与企业合谋的概率,激励监管者及企业更加努力[8],因此,自由的媒体监督是食品安全监管制度体系中至关重要的环节[9]。而且已发生的食品安全事件是食品安全风险客观存在的体现,基于已發生的较长时间段内媒体报道的食品安全事件,挖掘食品安全风险因素和发生规律,对防范未来的食品安全风险,遏制食品安全事件的发生具有重要的价值。本文以主流媒体曝光的食品安全事件为研究样本,从大量新闻报道文本中提炼主要的食品安全风险因素,并分析风险因素的分布特征,为食品安全风险治理提供决策参考依据。

从国内外现有研究来看,有关食品安全事件并没有严格的定义,多基于食品安全的定义而进行界定。按照《中华人民共和国食品安全法》(2018年修正)的规定:“食品安全,指食品无毒、无害,符合应当有的营养要求,对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。”而食品安全事故是指食源性疾病、食品污染等源于食品,对人体健康有危害或者可能有危害的事故。历曙光等[10]对食品安全事件的定义为,与食品或食品接触材料有关,涉及食品或食品接触材料有毒或有害,或食品不符合应当有的营养要求,对人体健康已经或可能造成任何急性、亚急性或者慢性危害的事件。李清光等[11]提出食品安全事件可以从狭义、广义两个层次来界定,狭义的食品安全事件是指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品,对人体健康有危害或者可能有危害的事件;广义的食品安全事件既包含狭义的食品安全事件,同时也包含社会舆情报道的且对消费者食品安全消费心理产生负面影响的事件。近年来,媒体报道有关食品的事件不胜枚举,但从食品安全定义来衡量,其中大量事件并非与“安全”有关,有很多并不存在健康风险,并不属于对人体健康有危害或者可能有危害的食品安全事件。因此,本文所指的食品安全事件是基于食品安全定义考虑的狭义层次的食品安全事件,从大量的媒体报道中筛选食品中含有某些有毒、有害物质,这些物质可能是内生的,也可能是外部侵入的,对人体健康有危害或者可能有危害的事件来展开研究。

近些年,学者们选择媒体发布的与食品安全相关的新闻事件展开了大量研究。分析过去较长一段时间跨度内食品安全事件所呈现出的特征,成为了很多学者识别风险特征的重要方法。基于收集到的事件样本对食品安全事件在时间、空间、食品种类、风险因素、供应链环节、责任主体等方面的分布特征进行了多维度的分析。如刘畅等[12]分析了中国食品质量安全薄弱环节、本质原因及关键控制点;文晓巍等[13]分析了食品安全的诱因、窘境及监管;王常伟和顾海英[14]基于媒体曝光的食品安全事件等多个层面的对比分析,得出我国食品安全的客观态势趋好;历曙光等[10]分析了媒体曝光食品安全事件的发生特点及趋势;张红霞等[15]对基于食品安全事件对食品安全风险因素进行了识别和评估;吴林海等[16]分析了食品安全网络舆情中政府、媒体、网民等主体的行为特征和食品安全事件等客体的风险特征;唐利群等[17]分析了网络舆情视域下我国猪肉安全态势;周洁红等[18]从社会共治的角度分析了猪肉质量安全治理问题。

食品安全风险因素的识别是进行食品安全风险分析和评估的基础,也是制定食品安全政策和措施必不可少的参考依据。现有研究从人为原因、自然原因和技术原因等多个维度提炼了诸多食品安全风险因素,研究成果较为丰富,但仍存在进一步拓展的空间,基于大数据挖掘的食品安全风险识别研究有待完善[19]。本文在现有研究的基础上,借鉴大数据的研究方法,基于2010—2019年共10年的9 314起食品安全事件的新闻报道文本,运用NLPIR大数据语义智能分析平台进行词频统计和高频词提取,从文本中出现的高频词总结提炼食品安全风险因素,并基于事件样本分析风险因素的分布特征,提出有针对性的对策建议,为提高食品安全风险治理水平提供参考和借鉴。

二、我国食品安全风险因素识别

(一)数据来源和预处理

为了从海量的互联网新闻报道中获取有价值的食品安全事件信息,天津科技大学食品安全管理与战略研究中心开发了具有自主知识产权的《食品安全事件信息系统》,从国内主流网络媒体搜集了2004年至今的食品安全新闻报道,经过重复性和有效性筛选,整理形成《食品安全事件数据库》,利用文本分类技术和信息抽取技术实现从食品安全事件新闻中自动提取相关信息,包括事件发生的时间、地点、涉及的食品类别等。本文从数据库中选取2010—2019年共10年的食品安全事件数据,共得到9 314起有效事件。

为了获取所有事件中描述的关于食品安全问题的关键特征,首先将所有事件的正文文本整合到一个文本文件中,得到共计778万余字的评论内容。然后采用由北京理工大学大数据搜索与挖掘实验室开发的NLPIR大数据语义智能分析平台进行中文分词、新词识别以及词频统计。NLPIR大数据语义智能分析平台是一款专业的语义分析工具,融合了包括网络精准采集、自然语言理解、文本挖掘和网络搜索技术的13项功能,目前已经向国内外的企业和学术机构颁发了30多万份授权,在学术界和产业界得到了广泛的应用。

为了保证中文分词的准确性,本文对食品安全事件文本进行新词提取,然后在原有词库的基础上添加了包含提取出来的新词的自定义词库,进而在添加词库的基础上进行文本解析。

基于分词结果进行词频统计分析,共得到64 193个分词。在得到的分词结果中,结合哈工大停用词表、四川大学机器智能实验室停用词库、百度停用词表等,过滤掉一些没有研究意义的词,如“一”“很”“进行”等等,即所谓的停用词。为了避免这些停用词对研究结果的影响,采用人工筛选的方式过滤掉这些词。另外,还需对相似文本做同义转换和合并处理,用其中较具有代表性的词来统一代替,其频数统计量为所有词的频数之和,这样不仅能够使得最后的词频统计结果更简洁和更具代表性,还能够很好地提高关键特征提取的准确性。另外,再结合人工过滤掉一些对本研究没有意义的词并筛选出频数在50次以上的词,最后的分析结果共得到高频词1 082个,高频词结果示例如图1所示。

(二)食品安全风险因素识别

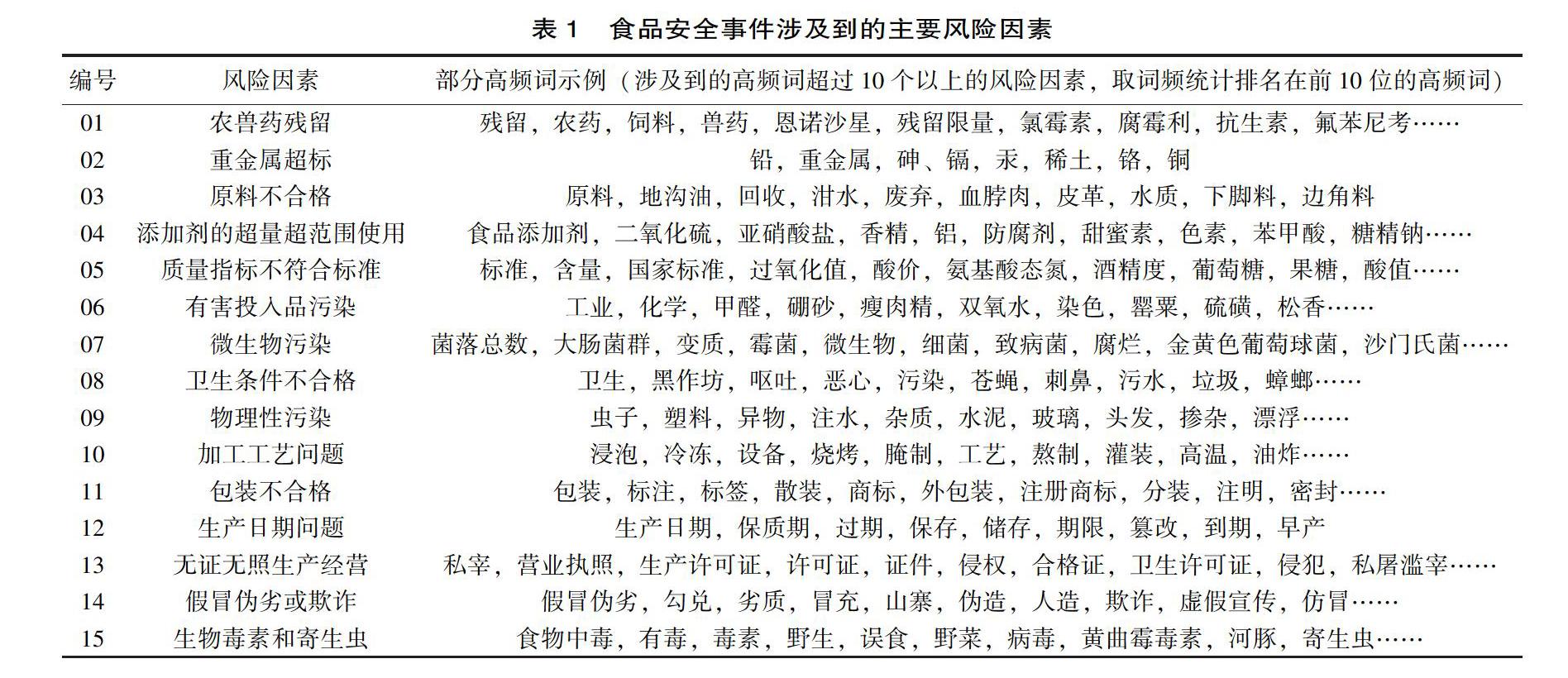

进一步分析高频词,提取其中有关食品安全风险因素的高频词,共297个,对高频词进行总结归纳,得到食品安全事件涉及到的主要风险因素如表1所示。

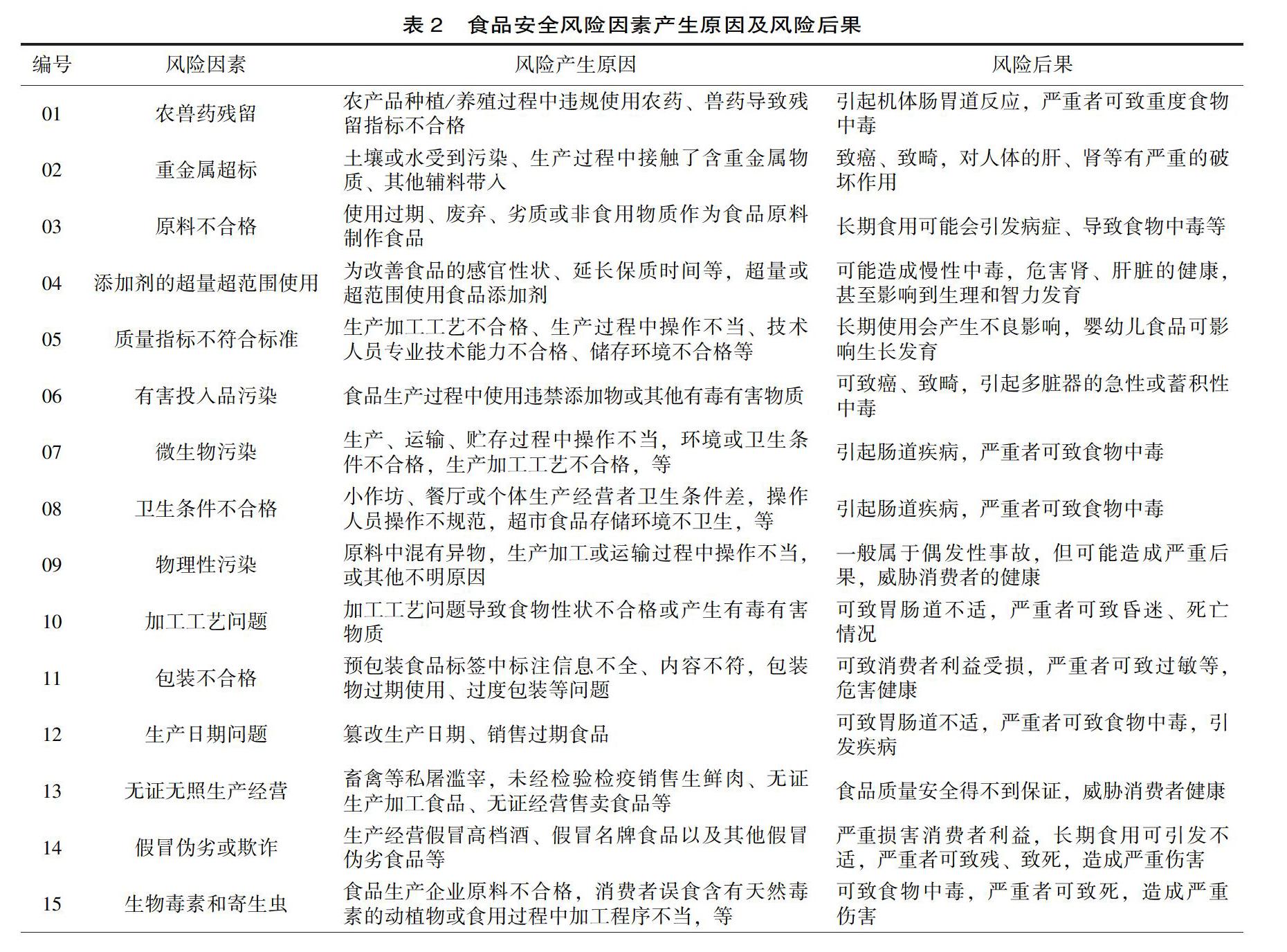

从表1可以看出,食品安全风险涉及“从农田到餐桌”的食品供应链上所有环节,各个环节都存在着可能影响食品安全的风险因素。任何一环节出现问题,都将使得最终的食品安全無法得到保障,从而发生食品安全事件。基于每项风险因素所涉及到的食品安全事件,进一步深入分析风险的产生原因和可能造成的后果,具体结果如表2所示。

三、我国食品安全风险因素特征分析

(一)我国食品安全风险因素分布总体特征分析

根据食品安全事件数据库中的事件,分别对每起事件涉及到的风险因素进行判别分析,可以得出我国食品安全的主要风险因素分布如图2所示。可以看出,食品安全风险因素中“添加剂的超量超范围使用”在总体中所占比例最高,达到了17.7%;紧随其后的是“假冒伪劣”,所占比例为17.4%;“微生物污染”所占比例也较高,达到了14.7%;随后依次是“有害投入品污染”“无证无照生产经营”“卫生条件不合格”“原料不合格”“质量指标不符合标准”“物理性污染等”等,其中“不明原因”是指截至事件报道日事件发生原因还在进一步调查中,或新闻报道中并未涉及事件发生的具体原因的事件,“其他原因”是指无法归类在本文提炼出来的15个中风险因素,由于其他技术或人为原因导致的食品安全事件,如一些由于饮食不当、误食等造成的偶发性的食品安全事件。

(二)我国食品安全关键风险因素特征分析

“添加剂的超量和超范围使用”主要发生在食品生产加工过程中,主要问题体现在三个方面:一是为改善食品感官性状迎合消费者感官需求而导致的添加剂使用过量,如过多的添加着色剂、甜味剂等;二是为延长保质时间而过量使用防腐剂;三是能够改良食品营养的添加剂使用不足,如某些营养食品中微量元素不足等。此类问题多发主要是由于食品生产加工环节添加剂种类繁多、用量要求都有严格限定,控制难度较大。但大部分中小企业多是从小家庭作坊转变而来,存在生产加工条件或加工技术落后、食品安全意识薄弱、人员操作不规范、管理不严格等问题,或者有些劣质的食品添加剂本身质量就不合格,导致最终食品不符合质量要求。进一步分析产生这些问题的深层次原因,发现食品加工行业诚信缺失问题还较为突出。食品行业门类较多,供应链条较长,基于供应链的利益分担和风险共享机制还不完善,行业发展环境急需进一步优化。单靠政府监管还不足以迫使企业放弃实施此类行为,需要从构建健康的行业发展环境入手来倒逼企业提高生产加工水平和能力。

“假冒伪劣”问题多发生在食品流通销售环节。其中以假酒、劣质酒冒充名牌的现象最为突出,由于假酒成本低廉、造假门槛低、利润空间大,一些造假者趋之若鹜、知法犯法。除了酒类产品外,假冒伪劣还涉及到饮料、食用油、蜂蜜、调味品等其他多种产品。从食品安全事件来看,造假售假地点越来越隐蔽,更多的是隐藏到偏僻的出租屋和一些城乡接合部、农村及山区等,造假手段更加多样,违法主体由小个体、集体发展到相当规模的集散地,有些已经形成了跨地区、跨行业的产供销一体化的网络,监管难度也日趋加大,严重影响了人们的身体健康和生命、财产安全。分析假冒伪劣问题突出的深层次原因,一方面是由于我国食品流通业市场门槛较低,流通渠道复杂,中小企业和个体经营者数量众多,从业者素质参差不齐;另一方面假冒伪劣食品成本低、利润高,核查难度大,消费者本身的鉴别能力又有限,在高额造假利润的驱使下,导致假冒伪劣行为屡禁不止,已成为社会一大公害。因此流通环节食品安全监管的效能和水平都有待于进一步提升。

“微生物污染”和“卫生条件不合格”问题在生产加工、流通和消费环节都比较突出。生产加工环节的微生物污染产生的主要原因是生产加工能力不足、环境卫生条件不合格、生产过程中灭菌不彻底等导致食品安全问题。另外在食品的微生物污染因素中,工作人员是一个重要的污染源。若缺乏严格的卫生操作规程和管理规范,极易造成微生物超标等食品安全问题的发生,尤其在一些小型食品加工企业和私人作坊尤为突出。另外由于一些小型的作坊、窝点等位置一般较为隐蔽,卫生管理意识薄弱,卫生条件脏乱差,且监管难度较大,导致一些明知故犯的违法违规行为也屡见不鲜。流通环节中的微生物污染问题多是由于运输环境、贮存环境或销售环境等不符合卫生标准造成的交叉污染。消费环节主要包括餐饮业、食堂、家庭消费等,尤其餐饮业量大面广、准入门槛较低、经营管理水平参差不齐,安全隐患较多。从历年食物中毒事件的情况来看,微生物食品中毒的人数最多,餐饮企业、食堂等公共场所的卫生环境条件是导致食品安全事件的重要因素。

四、政策建议

从以上研究可以看出,现阶段我国食品安全风险因素主要还是呈现出人源性因素突出的态势。如最为突出的添加剂的超量或超范围使用、假冒伪劣等问题,主要原因还是由于人为的追求不正当不合理收益而导致的最终食品安全问题。目前我国社会诚信体系缺失和道德失范问题仍较为突出,加之食品工业生产量巨大、食品种类繁多,生产经营主体复杂多样,导致了食品安全风险治理仍是一个长期而艰巨的任务。基于上述研究,本文提出如下几点对策建议,为推动我国食品安全风险治理能力现代化提供参考借鉴。

首先,合理配置监管资源,强化对关键风险因素的监控。从上述分析可以看出,我国食品安全风险因素复杂多样,食品供应链过长且形式多样,每个环节都存在着多种多样的风险因素,同时每个环节也存在着一些突出严重的问题,如食品生产加工环节的“添加剂的超量和超范围使用”、食品流通環节的“假冒伪劣”以及多个环节的“微生物污染”问题都是比较突出的问题,在监管中应合理配置有限的监管资源和力量,强化对关键风险因素的监控,加强对重点环节违法违规行为的查处和惩罚力度,从而提升监管绩效。

其次,加强产地环境治理和生产源头管控,推进农业绿色发展。食品安全风险治理也必须把握住食品生产的源头环节。从食品安全风险因素来看,农产品种植/养殖环节的风险因素主要包括农兽药残留、重金属污染等。近年来,我国农产品生产面临越来越严重的产地环境污染和资源约束问题,发展绿色农业是实现我国农业可持续发展的必由之路,也是从源头上把控食品安全风险的首要条件。需要依托技术创新加快土壤污染的综合治理,依托新型农业经营主体等推进农业投入品的减量增效和农产品生产的标准化,持续推进农业绿色发展。

再次,创新监管手段,深入推进全程无缝监管。从分析结果来看,在食品生产、加工、流通和消费的整个链条上,每一个环节都存在着多种风险因素,因此要保障最终的食品安全,需要在各个环节采取相应措施,充分利用大数据、人工智能、云计算、区块链等信息技术,不断创新监管方式手段,实施基于食品供应链全程体系的无缝监管。同时转变政府职能,加强信用体系建设,推进信用信息和市场监管的全方位、全流程深度融合和互动,提升监管效能,实现智慧监管。

最后,强化第三方力量的参与和监督,推进食品安全社会共治。从大量的食品安全事件来看,媒体和消费者在事件的发现和治理中起到了重要的作用。除了政府部门抽查和主动公布的食品安全信息外,消费者举报,媒体记者调查等成为食品安全事件暴发的重要源头。食品生产经营者数目众多且分布分散,众多违法违规行为地点隐蔽、形式多样、涉及主体复杂,单靠政府自上而下的监管远远不够,需要进一步强化媒体、消费者等在社会第三方力量在食品安全风险治理中的作用,推动食品安全社会共治共享体系的建设。

[参考文献]

[1]王永钦,刘思远,杜巨澜.信任品市场的竞争效应与传染效应:理论和基于中国食品行业的事件研究[J].经济研究,2014(2) : 141-154.

[2]RUTSAERT P,REGAN A,PIENIAK Z,et al. The use of social media in food risk and benefit communication[J].Trends in food science & technology,2013,30(1) : 84-91.

[3]DILLAWAY R, MESSER K D, BERNARD J C, et al. Do consumer responses to media food safety information last? [J]. Applied economic perspectives and policy, 2011, 33(3) : 363-383

[4]谢康,刘意,赵信.媒体参与食品安全社会共治的条件与策略[J].管理评论,2017,29(5):192-204.

[5]周开国,杨海生,伍颖华.食品安全监督机制研究——媒体、资本市场与政府协同治理[J].经济研究,2016(9):58-72.

[6]KUTTSCHREUTER M,RUTSAERT P,HILVERDA F,et al. Seeking information about foodrelated risks: the contribution of social media[J]. Food quality and preference,2014,37(4) : 10-18.

[7]RIEGER J,KUHLGATZ C,ANDERS S. Food scandals,media attention and habit persistence among desensitised meat consumers[J]. Food policy,2016,6(4) : 82-92.

[8]倪国华,郑风田.媒体监管的交易成本对食品安全监管效率的影响[J].经济学(季刊) ,2014,13(2):559-582.

[9]倪国华,牛晓燕,刘祺.对食品安全事件“捂盖子”能保护食品行业吗——基于 2896起食品安全事件的实证分析[J].农业技术经济,2019(7):91-103.[ZK)]

[10]厉曙光,陈莉莉,陈波.我国2004~2012年媒体曝光食品安全事件分析[J].中国食品学报,2014(3): 1-8.

[11]李清光,吴林海,王晓莉.中国食品安全事件研究进展[J].食品工业,2016,37(11): 219-224.

[12]刘畅,张浩,安玉发.中国食品质量安全薄弱环节、本质原因及关键控制点研究——基于1460个食品质量安全事件的实证分析[J] .农业经济问题,2011(1):24-31.

[13]文晓巍,刘妙玲.食品安全的诱因、窘境与监管: 2002~2011年[J].改革,2012(9):37-42.

[14]王常伟,顾海英.我国食品安全态势与政策启示——基于事件统计、监测与消费者认知的对比分析[J] .社会科学,2013(7):24-38.

[15]张红霞,安玉发,张文胜.我国食品安全风险识别、评估与管理——基于食品安全事件的实证分析[J] .经济问题探索, 2013(6):135-141.

[16]吴林海,吕煌昕,洪巍,等.中国食品安全网络舆情的发展趋势及基本特征[J].华南农业大学学报(社會科学版),2015(4):130-139.

[17]唐利群,周洁红,刘强.网络舆情视阈下我国猪肉安全态势与政策启示——基于11418个猪肉质量安全新闻的分析[J].中国畜牧杂志,2016,52(10):3-8.

[18]周洁红,刘青,李凯,等.社会共治视角下猪肉质量安全治理问题研究——基于 10160 个猪肉质量安全新闻的实证分析,农业经济问题,2016(12):6-14.

[19]杨朝慧,文晓巍.食品安全风险识别、评估与管理研究综述[J].食品工业,2019,40(1):224-227.

Identification and Distribution Characteristics of Food Safety Risk Factors

——An Empirical Analysis Based on 9 314 Food Safety Incidents

Zhang Hongxia

(Food Safety Strategy and Management Research Center, Tianjin University of Science & Technology, Tianjin 300222, China)

Abstract:

Taking 9 314 food safety incidents from 2010 to 2019 as research samples, the paper uses NLPIR big data semantic intelligent analysis platform for word frequency statistics and highfrequency word extraction. Then, based on the highfrequency words, the food safety risk factors are extracted, the causes and consequences of the risk are discussed, and the distribution characteristics of the risk factors are analyzed. The results show that the risk factors involved in food safety incidents are complex and varied, and the human risk factors are prominent in general. Factors such as “excessive use of additives”, “fake and inferior” and “microbial contamination” are the key risk factors of food safety in China at present. Finally, according to the results, the countermeasures and suggestions are put forward, which provides reference for improving the level of food safety risk management.

Key words: food safety; risk factors; food supply chain; news reports; big data

(责任编辑:张丽阳)