从新冠疫情谣言应对看地震谣言治理

2021-06-13陆文静

陆文静

0 引言

人们对谣言传播和治理的研究可以追溯到上个世纪初。最早关心谣言社会机制的是德国心理学家威廉·斯登,他认为谣言在心理上符合人们对现实的猜测和对未来的预期,因此公众传播谣言在一些情况下是为了求得心理上的满足[1]。法国社会学家卡普费雷提出“谣言是在社会中流传的未经官方证实或已被官方否定的信息”[2],并肯定了谣言反映社情民意的社会意义。美国社会学家特·希布塔尼认为,谣言是“针对某个公共事务即有社会影响的社会或自然的想象所形成的不正确的议论”[3]。美国心理学家奥尔波特将谣言定义为是一种与时事相关,旨在使人相信,并在不能明确证实的情况下口头传播的陈述[4]。

虽然关于谣言的定义在学界长期以来未能形成统一的意见,但是有两点是明确的,一是谣言是未经证实的信息,二是谣言能够反映一定的社会心理。因此,我们认为谣言是一种未经证实但能够反映一定社会心理的信息,这种信息并不一定是有害的,它是中性的。

对于突发公共事件而言,谣言往往会产生负面影响。在突发公共事件发生后,与之相关的信息容易被别有用心的组织或个人利用,制造、传播谣言,威胁国家安全和社会稳定。在“人人都是自媒体”的时代,突发事件所产生的谣言能够迅速突破时空限制,呈现裂变式扩散并产生巨大影响。因此,应当重视并研究突发公共事件谣言的规律,积极探索治理的对策和路径。

1 新冠疫情谣言的应对

1.1 新冠疫情谣言的内涵与特征

2019年末至2020年以来,新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称新冠疫情)作为突发性公共卫生事件引发了全球的高度关注,伴随而来的疫情谣言给国家和社会带来了很大影响。新冠肺炎疫情谣言是指那些与新冠疫情相关的、未经证实的信息,这些信息往往会误导公众,引起内心的恐慌和愤怒,进而采取极端或者违背常识的处理方式,对国家、社会和个人均产生负面影响。

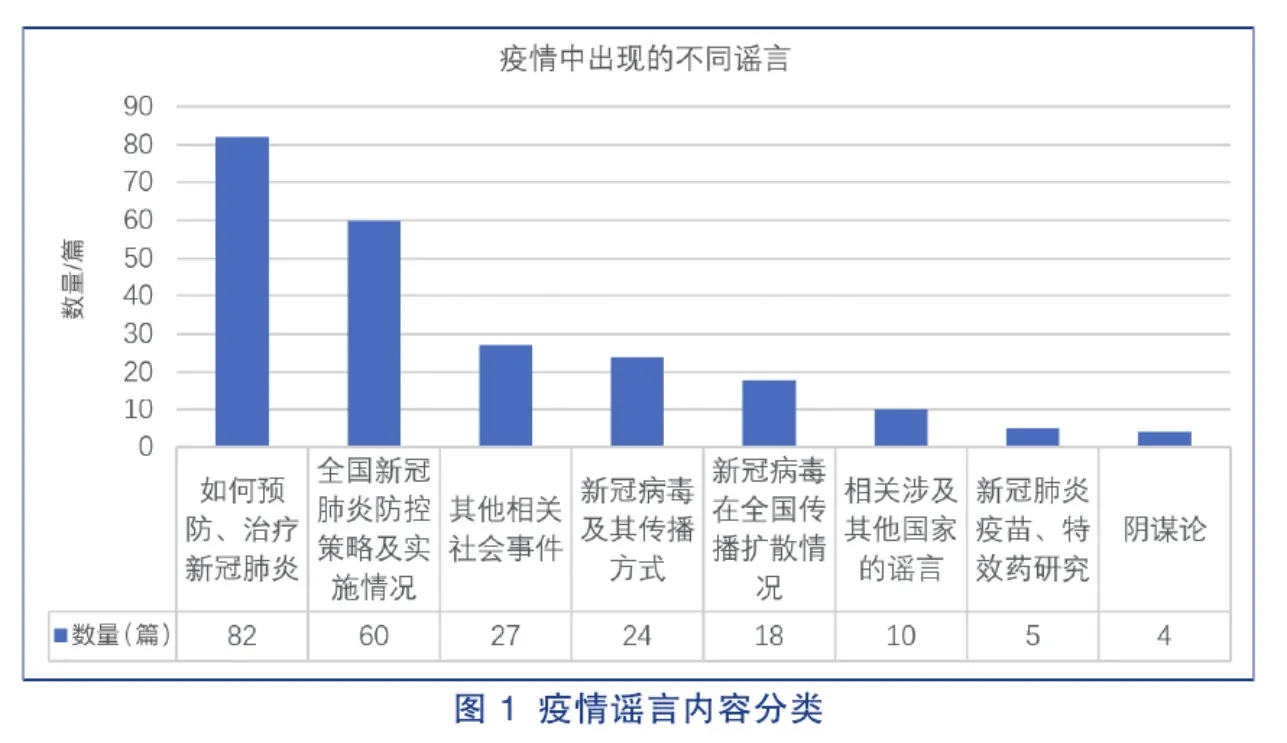

据统计,2020年1月20日至3月底期间,互联网平台的非重合谣言数据就达2498条,其中日均辟谣67条[5]。学者江苏佳整理了腾讯较真和丁香园等辟谣平台截至2020年2月13日的230个谣言文本,按照内容进行了分类统计(图1)。我们可以看到谣言集中在如何预防治疗新冠肺炎、全国疫情防控的策略和实施情况等方面,这也是公众最关心的问题。

此次新冠肺炎疫情谣言在互联网的作用下具有了新的特征:传播动机复杂、传播途径多元、传播内容细碎、传播速度实时、传播范围全球化。这些疫情谣言的传播,给我们的社会生活带来了很多负面影响:一是引发集体恐慌和不安,比如为发泄个人情绪造谣“武汉医院尸体无人处理”引起网友的愤慨与恐慌;二是威胁生命健康和财产安全,比如各种伪科学的防治新冠疫情的偏方引发人们的效仿或购买等;三是增加疫情防控难度,扰乱社会秩序,比如“双黄连口服液预防新型冠状病毒”谣言引发民众深夜排队抢购,极大地增加了交叉感染的风险;四是威胁国家安全和社会稳定,比如有谣言称“解放军在武汉P4实验室制造的病毒传染了市民”,还有美国政客多次发表“中国病毒论”“中国制造有毒”等恶意言论。

图1 腾讯较真和丁香园等辟谣平台上部分时段的谣言类型统计[6]

图2 腾讯平台上的新冠肺炎实时辟谣搜索栏

1.2 新冠疫情谣言的应对

我国在世界范围内防治新冠肺炎疫情取得了突出成绩,在疫情谣言的治理方面也取得了良好的效果。

1.2.1 利用新科技助力谣言治理

此次新冠疫情期间,腾讯、新浪和今日头条等媒体平台采用了大数据、人工智能等技术进行辟谣查询和推送服务,在利用新科技治理谣言方面率先跨出了一步,取得了良好的成效。以腾讯平台上的实时辟谣平台为例(图2),该平台整合了腾讯新闻APP、微信公众号“全民较真-腾讯新闻”、小程序“腾讯较真辟谣”、腾讯网等众多网络资源,涵盖数以亿计的用户。以“较真”“辟谣”为关键词进行搜索,根据微博微指数,“较真”在1月13日和1月31日在90天内(2019 年12月7日至2020年3月7日)创下了两个高峰,前者指数为 114798,后者为142513。与此同时,“辟谣”在3月1日创下了90天内的最高值,指数为11995335[7]。从用户覆盖面和辟谣热度值来看,大数据和人工智能技术能够很好地助力谣言治理。

1.2.2 发挥舆情监控和应急处置机制的作用

新冠疫情期间,我国政府部门与新浪、腾讯等社交媒体和人民网等门户网站通力合作,建立疫情监控数据库,利用技术手段对疫情谣言进行监控,对谣言案例进行分析评估并启动应急处置工作。疫情期间,我国相关部门面对谣言能够建立快速应对预案,控制谣言传播范围,通过技术手段删帖、召开新闻发布会辟谣以及联合社交媒体、网站发布辟谣信息等方式来提高辟谣效率。比如在疫情最严峻时期,国家卫健委紧锣密鼓地举办多场新闻发布会、多家媒体对张文宏医生的疫情防控专访等节目都极大地提高了辟谣效率。

1.2.3 发挥意见领袖的辟谣作用

拉扎斯菲尔德在《人民的选择》这本书中首次提出“意见领袖”的概念。意见领袖是两级传播中的重要角色,是人群中首先或较多接触大众传媒信息,并将经过自己再加工的信息传播给其他人的人[8]。在此次新冠疫情中,许多谣言被破解一方面依靠我们政府和权威媒体及时公开信息和积极引导;另一方面依靠的是非正式领域的“意见领袖”,比如丁香医生等微博大V及时辟谣非科学的疫情谣言,他们从自身的专业角度解读如何抗击新冠疫情,做好个人防护,如何识别疫情谣言,他们处于权威正式声音之外,又是一股具有影响力的声音,起到了良好的辟谣作用。

1.2.4 开展疫情科普与心理服务

疫情时期出现了很多官方和非官方的疫情知识科普,通过喜闻乐见的方式提供信息,形成了较好的辟谣效果。例如B站up主“回形针”通过视频动画,以通俗易懂的方式介绍了新冠病毒传播原理,得到了包括人民日报在内的多家主流媒体转发[9]。在疫情谣言最严重的时候,国家卫健委发布的《关于设立应对疫情心理援助热线的通知》,组织开展全国范围内应对疫情专门的心理援助,许多高校组建了疫情心理援助服务团队,能够有效引导公众以平和冷静的心态对待谣言[10]。知识科普和心理服务对有效治理谣言、减少谣言对公众的危害产生了积极作用。

2 地震谣言的治理

2.1 地震谣言的内涵与特征

孙振凯等认为地震谣言是指来自没有地震预报发布权的单位或个人,带有地震预报内容(发震时间、震中和震级),并在社会上较大范围内传播,造成居民的心理和行为恐慌,影响社会正常秩序的信息[11]。洪银屏等认为在现实生活中,地震谣言既包括具有准确三要素的地震预报信息,也包括未来可能发生次生灾害的信息[12]。

我们认为地震谣言是利用人们的社会心理,无科学依据的编造即将发生地震或与地震灾后相关的信息。目的是为吸人眼球、发泄个人情绪、制造社会混乱或者谋取非法利益。地震谣言与新冠疫情谣言一样,具有传播途径多元化、影响范围广、内容细碎等谣言特征。除此之外,还具有两个相同点:一是编造动机类似;二是均产生负面影响。地震是群灾之首,地震预报是世界难题。由地震引发的次生灾害或许超过地震本身,威胁着人们的生命和财产安全。因此加强地震谣言的治理举足轻重。

2.2 地震谣言的治理

地震谣言的类型很多,比如震前出现“地震云”和“黑鸟乱飞”等地震前兆、捏造震区受灾情况、救援工作情况和某灾民需要帮助等谣言。近年来,我国地震谣言的治理取得了一定的成效,治理经验可以归结为四个方面。

2.2.1 利用震后黄金4小时的辟谣时间,让真相跑赢谣言

人民网舆情监测室曾提出突发事件应对的“黄金4小时”法则,将传统媒体应急处置的“黄金24小时”缩短至新媒体环境下的4个小时[13]。以2017年九寨沟地震谣言事件为例,震后3分钟,中国地震台网中心和四川省地震局同时通过官方微博发出第一条地震速报信息,并在随后1小时内,连续发布15条地震信息。与此同时,中国地震台网中心和四川省地震局通过微博和微信平台持续播报现场灾情、救援部署和救援知识,通报余震信息。震后2小时,四川省地震局进行震后第一次新闻发布会并对地震相关信息、灾害情况和救灾情况等内容进行了通报[14]。为广大网友了解灾情、遏制谣言传播起到了良好的导向作用。

2.2.2 借助主流媒体和同行等多平台多主体联合辟谣

以九寨沟地震谣言事件为例,在震后24小时内,中国地震台网和四川省地震局累计推送微博上百条。其间,陕西省地震局、山东省地震局、西安网警等政务或政府机构账号也参与辟谣,并联合发布。除了政府部门,包括人民日报、央视新闻、中国青年报在内的多家主流媒体也及时发布了多条辟谣信息,并呼吁“不传谣、不信谣”[14]。此外,媒体平台还邀请专家向公众普及地震和识别地震谣言的科学知识,对治理地震谣言发挥了积极作用。

2.2.3 依法打击造谣传谣者

互联网不是法外之地。地震谣言的造谣、传谣者也应当被依法处置。治理地震谣言时,要利用法律武器维护社会秩序,提高地震谣言造谣、传谣者的违法成本。在九寨沟地震发生24小时之内,地震谣言还在不断滋生的情况下,公安部门即通过网上巡察,依法查处一批借机编造、传播谣言信息的网民,并依照治安管理处罚法处以行政拘留处罚。例如2017年8月9日上午,西安警方便将以“中国地震局四川分局”名义散布谣言“陕西等地有余震”的陈某抓获,法律手段有效抑制了谣言的进一步传播[14]。

2.2.4 建立舆情监控和应急处置机制

为有效治理地震谣言,中国地震局制定了《中国地震局舆情监测与处置联动方案》,并明确:地震谣言属于中国地震局舆情监测的范围,舆情回应工作组根据舆论声量、扩散范围和影响规模,将舆情事件分为4类进行处理,并要求4小时内首次发布权威信息;24小时内对舆情事件进行回应[15]。这就为地震部门开展舆情监控和应急处置建立了相应的机制,为各地具体实施提供了参考依据。

但同时,地震谣言的应对和治理也存在一些问题:一是省市一级缺乏应对地震谣言的舆情监控和应急处置方案。当前虽然有《中国地震局舆情监测与处置联动方案》作为指导性文件,但是各地并没有系统成文可操作性强的舆情监控和应急处置方案。这导致地震谣言的应对没有可操作的指导流程,在遇到实际舆情事件时可能无法提升效率、取得好的应对效果。二是地震谣言的预警技术还不完善。虽然地震系统有日常网络舆情监控设备,但是并没有全覆盖。同时在舆情监控技术上未能利用先进的大数据、人工智能等技术,辟谣效率欠佳。三是在新媒体的主战场上缺乏专业的发声团队和人才。在保证辟谣时效性的同时,需要懂得地震业务、新媒体运营、新闻宣传的复合型人才。如何在第一时间抓取关键信息,制作图文辟谣文案,与公众进行高质量交流,甄别各类信息,合理高效应对地震谣言等,这需要非常高的专业素养。

3 启示

地震谣言与新冠肺炎疫情谣言的治理有许多相通之处。通过新冠肺炎疫情谣言的应对经验,从新科技、应急处置、意见领袖以及科普与心理服务等方面为地震谣言治理提供新的思路。

3.1 利用新科技治理地震谣言

随着科技日新月异,互联网时代虽然无形中加大了谣言治理的难度,但是大数据、人工智能等技术的不断成熟为治理地震谣言提供了有力“武器”。新冠疫情期间的辟谣平台启发我们,在地震谣言治理中可以与中国互联网联合各大辟谣平台进行合作,建立地震谣言数据库,利用大数据、人工智能技术分析和甄别地震谣言,快速评估并产出应急处置方案,为真相跑赢地震谣言争取时间,助力地震谣言治理。

3.2 完善地震谣言的舆情监控与应急处置机制

遵循“黄金4小时”的法则,就要求构建和完善地震谣言的舆情监控与应急处置机制。在中国地震局制度的基础上,因地制宜地制定实施细则,针对地震谣言萌芽期、发展期、爆发期和衰减期等不同阶段,加强监控舆情和应急处置,比如对获取的舆情信息,进行舆情分析,确认谣言并进行舆情研判和舆情分级,并启动相应的应急预案,联系媒体、网络管理部门和现实监管者进行网络辟谣等[16]。除此以外,各个部门之间的分工以及相应的职责内容等也需进行规范,才能从制度上保障地震谣言治理的时效性和有效性。

3.3 注重培育互联网时代的意见领袖和专业人才

“意见领袖”是互联网时代处于权威媒体之外的具有较大影响力的群体。地震谣言治理需要专业的发声人才和团队。意见领袖恰恰符合地震谣言治理的需求。意见领袖的培育一方面需要地震系统通过内部选拔人才组织培训,另一方面也需要借助有影响力的意见领袖,比如与影响力较大的微博大V建立良好的辟谣合作关系,在地震谣言发生时能够在互联网上发挥辟谣的影响力,引导舆论,提高网民对地震谣言的识别能力。在互联网去中心化的传播特质下,需要培育优秀的意见领袖和新媒体运营人才,多方合作打造一支互联网地震谣言治理专业人才队伍。

3.4 加强科普与咨询服务调适社会心态

加强科普知识宣传与心理服务、提升公众判别地震谣言的能力与社会心态调整能力,对预防和控制谣言具有重要作用。地震谣言与地震所造成的恐怖和伤心的事件相关,人们从内心上难以平静,此时就需要地震等专业部门能够及时提供相应的地震科普和心理咨询服务,比如通过官方微博和微信积极回复留言,积极互动、及时推送一些高质量地震科普知识图文与科普动画短片,在第一时间科普地震知识、稳定公众情绪。同时可以借助第三方的力量,比如地震领域内的专家、高校心理咨询的专家、社会组织力量来提供科普和心理咨询服务,对预防和控制地震谣言具有积极意义。

4 结语

谣言的治理任重道远,相关部门应不断加强学习,在地震谣言治理思路上不断开拓创新,学习借鉴其他领域的谣言治理经验,唯有如此,地震 谣言才能实现良性治理,防震减灾事业才能最大程度地避免地震谣言所带来的危害。