拇指背桡侧神经营养血管皮瓣修复拇指末节软组织缺损的临床观察

2021-06-12陈晓建

陈晓建

(如皋广慈医院骨科,江苏南通 226503)

在所有手指中,拇指是最为重要的,研究指出,拇指功能可占到全手功能的40%以上[1]。只要拇指留有一定长度,即使其他四肢仅存一指,通过适当的功能训练也能恢复手的部分功能,实现抓握动作。一旦发生拇指末节软组织缺损,患者的手功能会受到极大影响,这会严重降低其生活质量。随着社会经济的快速发展,从事制造业、建筑业的人数越来越多,拇指末节软组织缺损发生率也随之升高,因此寻找一种有效的治疗方法有着非常积极的意义。传统的交胸、交腹皮瓣外形差,无法满足患者的美观要求,并且患者还可能产生不适感,此时需进行二次手术,这会增加患者痛苦。食指背侧近端皮肤修复虽可一定程度上改善患者手部功能,但是切取的面积受到限制,且修复之后瘢痕组织明显,美观度较差。拇指背桡侧神经营养血管皮瓣修复解剖位置相对恒定,较容易切取;同时其色泽与正常色较为接近,有着理想的美观度,故被广泛应用于拇指末节软组织缺损修复治疗中[2]。本研究重点探讨了拇指末节软组织缺损利用拇指背桡侧神经营养血管皮瓣修复的临床效果,现作如下报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料 采取随机数表法将2017年7月至2020年4月如皋广慈医院收治的60例拇指末节皮肤软组织缺损患者分为对照组和研究组,每组30例。对照组中男、女患者分别为17例、13例;年龄20~63岁,平均(41.15±3.58)岁;机械损伤11例,道具致伤17例,其他原因引起2例。研究组中男、女患者分别为18例、12例;年龄21~62岁,平均(41.22±3.63)岁;机械损伤10例,道具致伤18例,其他原因引起2例。两组患者一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),组间具有可比性。患者或家属签署知情同意书,院内医学伦理委员会审核并批准此研究。诊断标准:参照《临床诊疗指南:手外科分册》[3]中关于拇指末节软组织缺损的诊断标准。纳入标准:符合上述诊断标准者;缺损面积

1.5 cm×1.0 cm~2.0 cm×1.5 cm者;临床资料完整者;依从性较好者。排除标准:合并其他严重损伤者;存在凝血功能障碍或血液疾病者;存在认知障碍或精神系统疾病者。

1.2 方法 对照组患者采取食指背侧近端皮肤修复,行臂丛神经麻醉,彻底清洁创面,在第二掌骨近端作切口,取食指背面近端皮肤,切取过程中避免损伤血管和神经,保留适当的脂肪组织,依据缺损部位情况进行修复。研究组患者采取拇指背桡侧神经营养血管皮瓣修复,采取臂丛神经麻醉,彻底清除创面,找到指神经残端后标记并游离,依据创面情况设计并切取皮瓣。皮瓣的旋转轴点不超过拇指指间关节桡侧,将第一腕掌关节、拇指掌指关节及指间关节桡侧连线作为皮瓣轴线,皮瓣实际位置选在第一腕掌关节至掌关节桡侧,蒂部可在拇指近节或第一掌骨远端,皮瓣面积需大于创面0.5 cm。依据皮瓣设计由近向远依次切开皮肤、皮下筋膜直至伸肌腱浅层,掀起皮瓣并将找到的皮神经标记。固定皮肤和筋膜组织,防止剥离。切开蒂部皮肤并分离真皮下两侧皮肤,避免损伤浅静脉与皮神经,保留1.0 cm皮下筋膜组织。于设计旋转点做开放隧道以供皮瓣底部组织通过,将皮瓣旋转180 °直至创面区,转移后拉拢缝合供区创面进行植皮修复。确定血供良好后,旋转覆盖伤口并缝合,确保皮瓣内皮神经与受区指神经残端行端端吻合。术后采用纱布松软包扎,留皮瓣观察窗口,行抗感染治疗。两组患者均于术后随访6个月。

1.3 观察指标 ①将两组患者治疗后6个月手功能治疗效果进行对比,分为显效、有效及无效。显效为患者手功能恢复至正常水平;有效为患侧手功能恢复至健侧50%~75%;无效为患侧手功能恢复不足50%。治疗总有效率=显效率+有效率。②将两组患者治疗后6个月外观满意度进行对比,将科室自制的满意度调查问卷发放给患者了解其对修复后的外观满意度,90分及以上表示非常满意,75~89分表示满意,低于75分表示不满意。外观满意度=(非常满意+满意)例数/总例数×100%。③将两组患者治疗前、治疗后6个月生活质量评分进行对比,采用生活质量量表[4]从躯体功能、心理功能、社会功能及健康总体自评四方面进行评价,每项分值为100分,分值越高,患者生活质量越高。

1.4 统计学分析 采用SPSS21.0统计软件处理文中数据,计量资料以以(±s)表示,行t检验;计数资料以[例(%)]表示,行χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

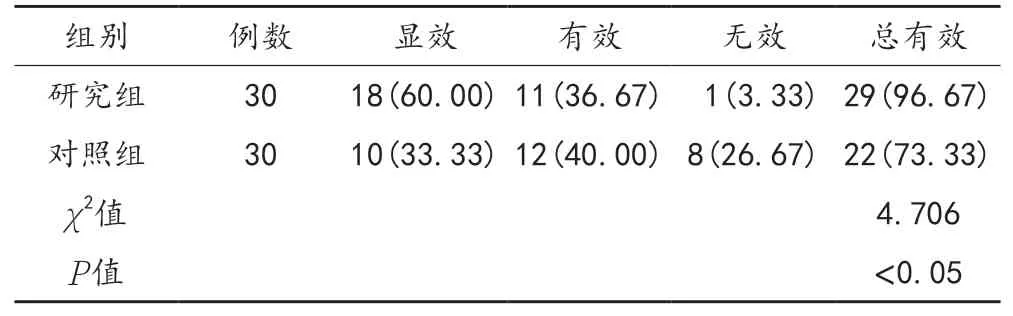

2.1 手功能治疗效果 治疗后6个月研究组患者手功能治疗总有效率为96.67%,高于对照组的73.33%,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组手功能治疗效果比较[例(%)]

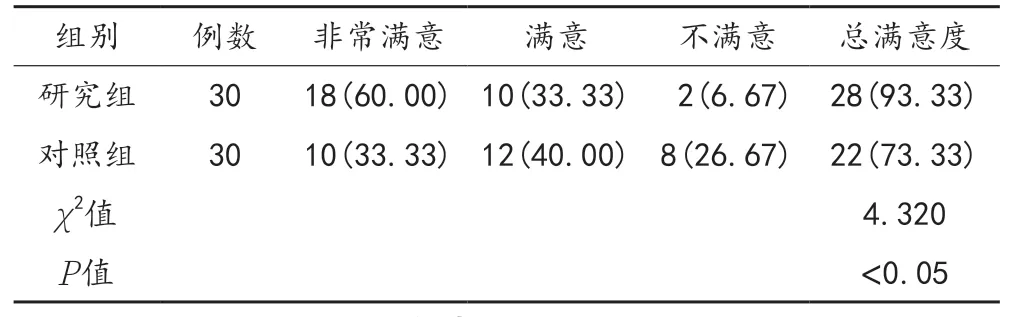

2.2 外观满意度 治疗后6个月研究组患者外观满意度为93.33%,高于对照组的73.33%,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

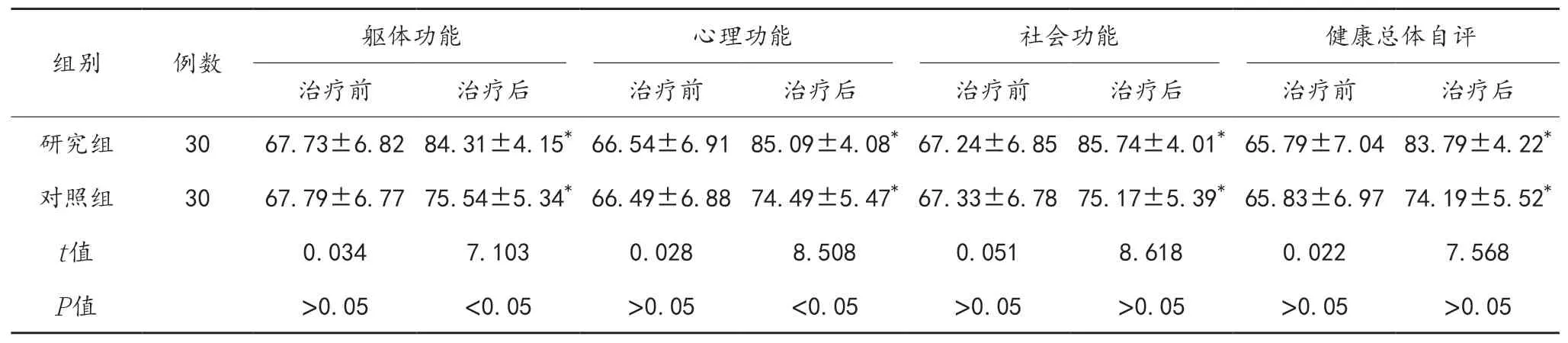

2.3 生活质量评分 与治疗前比,治疗后6个月两组患者躯体功能、心理功能、社会功能及健康总体自评评分均升高,且研究组高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

表2 两组患者外观满意度比较[例(%)]

2.4 典型病例分析 患者,男,55岁,机器挤压左拇指,疼痛、出血30 min入院,入院后检查情况:左拇指末节软组织缺损,骨折端外露。诊断为左拇指末节缺损,行拇指背桡侧神经营养血管皮瓣修复术。术后恢复情况:术后皮瓣成活,伤口愈合良好。其术前术后情况见图1-3。

图1 术前创面及皮瓣设计

图2 皮瓣切取

图3 皮瓣修复

3 讨论

相较于其他手指,拇指在手部功能中占比更高,一旦其出现缺损,还严重影响到手部功能。皮瓣修复术可在较短时间内清洁创面,避免指骨、肌腱坏死,并且形成的瘢痕较小,不会对肌腱活动造成较大影响。手术可促使纤维细胞在肌腱表面附着并迅速增至,从而促使肌腱发生内源性愈合。同时手术还能确保滑膜等组织附着于肌腱周围,纤维细胞也能通过毛细血管进入肌腱断层,这可促使新鲜肉芽组织的形成,此时胶原蛋白的分泌和储量增加,可促进肌腱的外源性愈合[5-6]。

表3 两组患者生活质量评分比较(±s,分)

表3 两组患者生活质量评分比较(±s,分)

注:与治疗前比,*P<0.05。

?

目前,临床可通过踇甲瓣移植修复、食指背侧岛状皮瓣、胸腹部带蒂皮瓣等来对缺损的拇指末节软组织进行修复,其中踇甲瓣移植修复可有效恢复受损拇指的外观和功能,但其可能出现供区胫侧皮肤和创面植皮片坏死情况,并且该手术操作相对复杂,对外科显微技术有着较高的要求,其无法在基层医院开展[7-8]。胸腹部带蒂皮瓣操作方便,取材简单,且感染风险率较低;但其愈合时间相对较长,且患者会出现明显不适,后期反复进行整形修复会给患者带来较大痛苦。食指背侧近端皮肤修复适用于修复拇指背侧、掌侧的皮肤缺损;但由于且存在切取面积限制,且在修复后会存在瘢痕组织明显、美观性较差的缺陷,这会影响到患者心理健康,从而患者社会功能也会受到一定程度的影响[9]。

与其他皮瓣修复术相比,拇指背桡侧神经营养血管皮瓣修复有着较为明显的优势,该处皮瓣解剖位置固定,切除相对容易,故有着较为广泛的适用性。并且手术并不会损伤手部主要动脉,故手术风险较低[10]。在实际操作中,临床医师应注意以下几点事项:首先,皮瓣需稍大于创面,并且设计成“水滴状”;其次,在指伸肌腱浅层进行皮瓣切取,这不会对皮瓣血运造成影响。切取后应保障皮瓣深筋膜完整性,拇指桡侧背侧神经与其所属深层筋膜血管网都应被包含在皮瓣蒂内;再次,皮瓣应尽可能纳入1~2条拇指指背静脉,确保与皮神经建立丰富的血管吻合,这可建立逆流静脉的快速通道,增加皮瓣血供,改善静脉回流。在解剖暴露皮瓣底部时,不需要完全游离拇指桡背侧皮神经,这可预防损伤。将蒂部周围1.0 cm包含皮神经的筋膜一并游离,可避免损伤皮神经与其伴行血管,改善皮瓣的静脉回流;最后,在皮瓣覆盖转移时,明道转移可缓解皮肤张力,扩大底部通道,这可避免血管蒂受压,从而改善血运状况。

本次研究中,两组患者分别采取食指背侧近端皮肤修复及拇指背桡侧神经营养血管皮瓣修复后,研究组患者手功能治疗总有效率高于对照组,提示拇指背桡侧神经营养血管皮瓣修复可有效改善患者手功能。在李智[11]研究中,对80例拇指末节软组织分别采取食指背侧近端的皮肤修复及拇指背桡侧神经营养血管皮瓣修复后,观察组患者治疗后手功能恢复优良率为80.00%,高于对照组的57.50%,与本次研究结果相似,充分证明拇指背桡侧神经营养血管皮瓣修复可改善患者手功能。在外观满意度方面,本次研究显示,研究组患者外观满意度高于对照组,提示拇指背桡侧神经营养血管皮瓣修复有着更高的美观度,可提升患者治疗满意度。在姚铿[12]研究中,对86例拇指末节软组织缺损患者分别采取食指背侧近端的皮肤修复与拇指背桡侧神经营养血管皮瓣修复后,试验组患者治疗满意度为93.02%,高于对照组的67.44%,与本次研究结果一致,充分表明拇指背桡侧神经营养血管皮瓣修复有更高的患者治疗满意度。同时本研究结果显示,治疗后研究组患者躯体功能、心理功能、社会功能及健康总体自评评分均高于对照组,提示拇指背桡侧神经营养血管皮瓣修复可提升患者生活质量。

综上,拇指末节软组织缺损采取拇指背桡侧神经营养血管皮瓣修复可促使患者手功能恢复,并且美观度较高,易被患者接受,在治疗后,患者生活质量也能得到改善,值得推广。