叙述类文本写作切题点睛的基本路径

2021-06-11徐晓丽黎思玮

徐晓丽 黎思玮

教师教学实践的有效实现通常基于学生的实际问题而展开。在初中生记叙文写作实践中,往往存在中心不突出、立意不深刻等问题,甚至延续到中考之际依然未能解决。基于对初中学生写作主要困难的分析,本文试图探讨叙述类文本写作切题点睛的基本实施路径。

一、在文中增加标题和关键词的次数,增强作文的切题程度

通过对学生习作的分析发现,多数学生的问题出在切题上。具体来说,就是学生实际上是在怎么围绕题目行文方面出了问题,对于很好的写作材料,学生不知道在行文中怎么去切题。对此,王荣生教授提出的解决办法就是,先看三篇优秀作文,统计作文中标题出现的次数,还要统计标题出现在什么位置。结果会发现,好作文标题出现率很高。这样的方法很容易,适合在临考前训练学生。

少部分学生是对题目包含的要素分析不全面,使得习作扣题不紧而中心不突出。例如,面对“影响了我”这个题目,学生常常会只抓住横线上填入的某个人,也能在一件事中去描写这个人,写出这个人的某个特点和品质。但只有很少的学生才能抓住“影响”这个关键词,写出“我”的变化,在“我”的变化中强调某个人的影响,从而突出中心。

学生写作中的这一类问题就可以借助“5W1H”六何分析法。5W1H,即who、what、when、where、why和how。用“5W1H”六何分析法对学生进行有效的训练,能够帮助学生明确题目“影响了我”中不仅有who,还有 how等元素。这样学生在审题时就不会忽略题目中的关键要素,再加上切题的方法,会更容易做到中心突出。

二、明确首段点题的方法,在有效训练中能够活用

记叙文写作中的点题,通常有三种主要形式:一是人物对白,二是作者旁白,三是借助景物或者物件呈现。

比如,《回忆我的母亲》的开头段:“得到母亲去世的消息,我很悲痛,我爱我母亲,特别是她勤劳一生,很多事情是值得我回忆的。”

《背影》的开头段:“我与父亲不相见已二年余了,我最不能忘记的是他的背影。”

《散步》的开头段:“我们在田野散步:我,我的母亲,我的妻子和儿子。”

《再塑生命的人》的开头段:“老师安妮·莎莉文来到我家的这一天,是我一生中最重要的一天。这是1887年3月3日,当时我才六岁零九个月。回想此前和此后截然不同的生活,我不能不感慨万分。”

以上是选入教材的经典篇目,教师带着学生在体会中可发现,作家的开头段多数会选择以第二种点题形式——作者旁白——来进行。依照“5W1H”六何分析法,这种开头形式能够对题目包含的要素做出至少一点补充。比如《散步》,题目仅交代了文本的一个要素,就是事件(what),而开头段补充交代了人物(who)、地点(where)。这样就是一个首段点题的开头,也简单易学。

三、教师做好教学设计,努力实现结尾段升华点睛

(一)基本学情和要求

写作教学要求把握学生基本学情。多数学生对于自己写作上的困惑其实是说不清楚的,教师却可以通过了解学生对习作题目的理解和具体采用的写作方法来把握其写作中的闪光点和不足之处,并以此作为确定学生写作学习目标的基本依据。对此,笔者在教学中了解到:大多数学生在写作课堂上,虽然得到了“鱼”,却没掌握“渔”。即便老师精批细改,部分学生依然无从落笔,畏难逃避。在这样的一种现实下,且已经是初三下学期,即便作文教学食之无味,但作为半壁江山,教师也万不能轻视或忽视作文教学,必须找寻切实可行的提升方法。

同时,作文教学过程中要关注写作的实践性。只有在活动中掌握写作的技能,才能形成写作的能力。因此,写作时要设置真实情境。课堂上,学生有了兴趣,思维就活跃了。通过指引学生对自己生活进行回顾和再认,帮助学生“亲身”经历知识的发现与建构过程。这里很重要的一个路径,就是要观察生活,思考和感悟生活中的人和事。这是意识也是习惯,是可以训练和培养的。当学生找到了课堂上学习的知识和真实生活的链接点,就应放弃“教师中心”而转由学生主导,即教师要从学生的生活认知入手,了解学生的话语,根据学生的“底本”来构建具体的“语境”。在承接学生话语的过程中,教师要能起到适度引领的作用,而不能放任学生各说各话,要力求交流到位,促成思维的碰撞。

教师在作文教学中还要尊重学生個体间的差异,不能忽略差异进行盲点教学。教师需要设计评价表,以帮助学生明确自己已经掌握的和未曾掌握的内容;对于没有掌握结尾段写作技能和已经掌握了教学内容的学生,教师需要因材施教,确定是否需要再次结合学情有效训练,以帮助更多的学生实现这个学习目标。

(二)教学设计

教师将写作知识体系中的重要知识点“妙点睛、得豹尾”确定为教学目标,以部编教材主编温儒敏先生提出的作文教学的正路,即“提升写作能力,最重要的是扩大阅读面,加上适当的思维训练和文字训练”为指导思想。其中“适当的思维训练”,结合本节课,主要是比较、归纳,力求能够“举一反三”。

教学活动一:以情促技,对比品悟。

离中考还有4个月,作文始终是学生最熟悉的陌生人。借助“我可以做得更好”这个题目,创设写作情境,力求能与学生刚经历的某一次考试、某一件事情相契合,使学生真心想写。在教学方法的选择上,我着重考虑到了比较法,基于学生的习作,我细化为三重对比,加深学生头脑中品悟与更新的痕迹。

从下面三个角度,请你依次比较你们补写的结尾段,并依次说出不同之处。

学生习作:

第一角度——

1.正如李白所说,“天生我才必有用”,做好自己才是进步的秘诀,日积月累,就能取得巨大的成功。

2.成功的秘诀在于努力,而努力在于做好自己。我们应在生活中做好自己,成为一个不断进步的人。

3.遇到困难,感受到差距,怨老天不公,不如自省“为什么我不能做到更好”;不如做自己,不去羡慕、嫉妒、比较,而去追求更好;不如拥抱自信,不气馁,不丧志,相信自己能做得更好。

第二角度——

1.人是在进步中成长起来的。我们要做的就是追求更完美的自己,因为有更好的明天在等着我们。

2.虽然现在我的成绩还没他好,但是我的努力一定不会白费,凭借着努力而认真的心,我相信自己可以做得更好!

3.老师的那一句话我一直铭记着:“不管他人,做好我自己。”没错,我现在与自己比,不断超越自己,我知道我没有最好,只有更好!

第三角度——

1.我的數学分数正在一点一滴地提高,欣喜之余,我明白了,对待学习上的难题,我不但要有直面而不回避的勇气,还要将困难分解,走一步,再走一步,我就可以做得更好。

2.看着试卷上的分数,狂喜瞬间趋于平静,当你能够正视自己学习方法的不足,并且肯于改变,就能够在舍弃中走向远方,成为更好的自己!

3.一直都很努力的我,总是成绩平平,但当我明白了于合作交流中思考、提高远比自我单打独斗的努力更重要时,一日复一日中我成为了那个更好的我!

【插评】于渐进式的三个角度的对比中,尽管不同学生的理解层次不同,但切切实实都感受到第三角度是最佳的。基于这样一致性的“知其然”的体验,我们进一步讨论,进而“知其所以然”。

学生活动:学生讨论、体会、理解后归纳,明确本节课教学重点。同时,要努力将以下三点落到实处:

1.记叙文结尾段要以缘文点睛为根本,即符合题意,中心明确;

2.尽可能从自己的生活实际中运用结尾段的点睛之法,学会使用平实的话语描绘寻常的生活事件,远离人为拔高的崇高与伟大,把注意力集中到寻常生活的喜怒哀乐;

3.语言要符合自己的年龄和心理,要说人话,不要讲神话。

教学活动二:以技辅趣,关注层次。

独立修改自己的结尾段;按组互赏结尾段,再次品析“得豹尾的点睛之法”。

指导思想:“以学生为中心”的体验式教学。

【插评】分层教学要细化,落实到位。

具体落点:教学内容要细化分类;对学生结尾段进行文本分析,设计一个统计量表,分类记录,从而准确把握学生缺什么;教师的课堂语言要温暖、问题指向要明确,让学生放开束缚。力求学生在内化“教学活动二”的内容之后,能够提出疑问,使课堂的某一点能够由“导向结论变为导向疑问”。

具体做法:

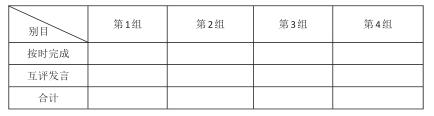

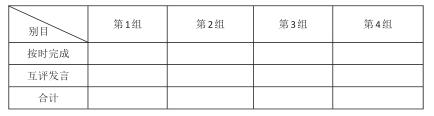

(1)制作课堂小组合作激励表。

(2)组内成员依据教学活动一确定的“豹尾”要求,修改自己的结尾段。

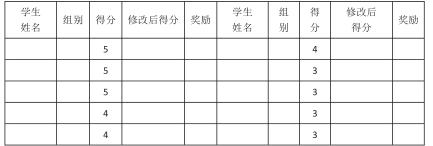

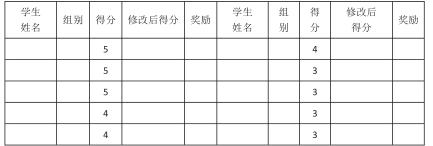

(3)组内合作交流,从符合题意、写作手法、选材特点等因素把握“豹尾”的方法,写在卡片上。填写学生作文结尾段评价激励表。

(4)小组展示,组与组间交流,取长补短过程中纠正和补正自己的认识,规避影响“豹尾”的因素,并弄明白为什么要掌握“妙点睛,得豹尾”的技能。

留出独立反思时间,并填写课堂小组合作激励表。

(5)教师根据激励表,适时给予辅导。

学习任务:

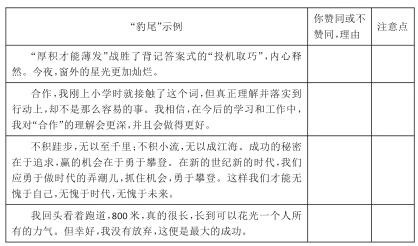

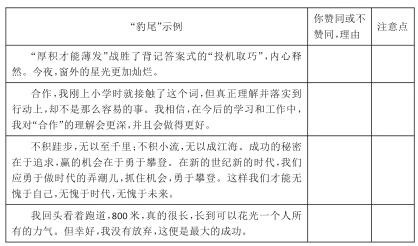

请你欣赏下面修改后的4个结尾段,辨析“得豹尾”需要注意的地方。

教学活动三:以类固技,举一反三。

【插评】抓住知识的类别,教学效果往往能事半功倍。“我可以做得更好”,是对自我成长的一种关照,这一类“关注自我”的题目变式很多。因此,把“举一反三”落到教学的实处,学习理解并熟练运用归类能力是活动三的着力点。

思考4个题目,任选其一,心中构思,写一个结尾段,活用点睛之法。

教学活动四:学生学习效果评价设计。

运用好学生当堂作文结尾段评价激励表。

(三)教学设计意图

写作和阅读是语文教学的双翼。写作教学常常表现为“开始于写终结于批”的状况,“怎么写”这个教学难点,令人困惑。对此,教师选取了一个小点,对结尾段的点睛法做个初探。教师力求简化语文教学的内容和形式,并在此基础上形成更加简洁、易操作的课型。所以,最后确定以缘文点睛为根本,能写出4分及以上的“豹尾”段为教学重点,要求“举一反三”,活用点睛法。

1.用比较法,结尾段在下、中、上三种层次的比较中,既可以促进学生积极深入思考,更能最大程度上帮助学生感知“豹尾”段的基本要求。

2.在小组合作交流中,更能最大程度上合理筛选信息,归纳作文结尾段的点睛之法,提高正确归结相关意义的能力,把“举一反三”落到教学的实处。

3.精心设置真正有效的师生对话,教师不要提出伪问题,只有在有效的对话中,学生才能够完成由感性到理性的飞跃,教师才能深化自身的认知。因此,教师要充分考虑学生的身心发展特点及认知能力。

(四)专家指导

夏宇老师从三方面评价了本节课。

首先,整节课的课堂流程立足于学生实际情况,具备很好的可操作性与实践性。有练习,有总结,与开头整合,要素周全,为学生提供了写作支架。采用“三三制”,有层次性,任务呈递进式,任务内部以学生活动为依托,在学生小组讨论总结的基础上再整合总结,很务实,也是很有经验的做法。教师很机智,课堂效果很好。

其次,师生对话很高效。教师认真倾听学生回答,尊重学生回答;教师观察力与逻辑思维力强,提问题明确合理,现场总结,语言幽默。学生认真表达,回答透彻,回答质量也很高;师生交流充分,生生交流充分,学生很有收获,很让人获益。

最后,导向疑问而非导向结论。新课程理念下的课堂对话活动,力主借助教师的点拨、引领,在解决一些基本知识、基本技能的前提下,将一点质疑争论导向更深远层次上的疑问。课堂上有生成,有思维延伸与碰撞,这实在是比提供一个或一类标准答案重要无数倍的教学技能。当然,这样难度很大。但是,在理性的课堂教学中,教师对于课堂可能出现的各种质疑,不但要有准确的预设,而且要能够鼓励学生质疑,并围绕质疑创设出足以将质疑引向更为深刻的新的问题的情境。这也是优秀语文教师应该具备的能力。

写作课,功底在写作之外,可以采用课堂分项指导和针对学生个人指导相结合的做法,既将写作指导方法分项讲解,又要对学生进行个性化的分析和指导。针对学生语言升华难、思路不清的共性问题,要读写结合,能见到好文之好;培养学生的观察力,关注细节,于生活中观察,提高初三复习有效性。

(五)课后反思

“导向结论,还是导向疑问”,是否可以说,是教师对课堂主体的重新认知?这需要教师攻克自我固有认知的思想壁垒。当我们把学习的主体始终定位为学生主体的自我实践、自我发现时,那么,教师预设好的观点,是帮助学生推进思考走向深入的台阶。教师应当把自己的声音看作为课堂若干声音的一个组成部分,与学生处于平等的对话之中。教师的思想深度,要让位于“以学生自主学习”为主的教学原则。

教师在本节课的主体部分,即教学活动二,尝试运用了“以学生为中心”的体验式教学法。课堂的成功不仅取决于学生的成绩,更重要的是教师推动学生学习的能力。这就要求教师要清楚地了解每个学生的技能、知识架构和优势;能够在课堂的起始甚至整节课的几个环节充满神秘感,让学生对学习充满期待;而最重要的是要依据学生的实际学习情况确定课堂主体环节的讲解方式,耐心倾听并处理教学中学生的反馈,根据学生的反馈来调整课堂的教学进度。

临近中考,对于叙述类文本的写作,如何审题、切题和点睛?教师引导学生用“5W1H”六何分析法全面准确分析题目,引导学生在首段、行文中多次点题以切题,并且在结尾段去点睛升华,这些路径在教学实践中是切实可行的,对学生的写作复习是有助益的。

(作者单位:北京市和平街一中朝来校区)