高铁影响省际人口流动的负二项重力模型分析

2021-06-09范文清

范文清

摘要:省际人口流动属于大规模、长距离的人口流动,各省高铁站的建设和运营增强了省域之间的交通可达性,高铁的“时空压缩效应”对省际人口流动提供了加速的载体。文章利用第六次全国人口普查数据和2015年1%抽样调查数据,构建负二项重力模型,基于推拉理论探讨高铁对省际人口流动的影响,并加入了地区一般财政支出相关变量作为控制变量进行稳定性检验。在仅含有流入流出地人口数、距离变量作为控制变量的负二项重力模型中,结果表明,流入地的高铁通行时间对省际人口流动具有显著影响,表明省中心到达省内最近高铁站越便利的省份,由省外流入的人口越多。因此,建议合理规划高铁站选址和对周边交通设施建设的投入,其对于各省的人口调控具有一定的借鉴意义。

关键词:高铁;省际人口流动;负二项重力模型

一、引言

改革开放以来,区域之间的联系日益密切,一个突出表现就是区域间的人口流动更加频繁。对于中国国内的人口流动而言,省份之间的人口流动是各省人口吸引力的博弈,人口吸引力由推拉理论中的“推力”与“拉力”的相互作用形成。经济水平、区位优势、工资水平、就业机会等因素都是一个省份人口流出或者流入的“推拉”因素。湛东升、张文忠等(2017)指出影响省外流入人口的城市宜居感知的主要因素除公共服务设施便利性、自然环境舒适性等因素外,还有交通便捷性。2008年7月京津城际铁路成功开通,标志我国拥有了第一条自主创新、世界领先的高铁。截至2019年一季度末,我国高铁累计运输旅客超过100亿人次,累计完成旅客周转量3.34万亿人公里。高铁可达性可缩短区域间的时空距离,这种“时空压缩”效应增强了更远距离区域对人们的吸引。

从高铁对人口流动的影响在时长上的不同来看,相关研究主要分为两大类:高铁对长期的人口迁移的影响和对短期的人口出行的影响。其中,对人口迁移的影响主要包括对家庭的搬家意愿、工作生活分居现象、产业布局或就业人口布局等的影响,对短期人口出行的影响主要体现在对通勤、旅行、商务出差、走亲访友等的影响。Begona Guirao、Juan Lius Campa等(2018)和Begona Guirao、Antonio Lara-Galera等(2017)以西班牙为例指出在房价的共同影响下高铁发挥着促进劳动力流动的作用,Xuechen Meng、Shanlang Lin等(2018)指出在中国高铁站的建设对劳动力流动速度的影响随着劳动力的时间价值和通勤成本之间的关系变化而变化。从高铁对人口流动的影响在空间上的不同来看,相关研究发现高铁的发展可能带来高铁新城的发展、一些村落的衰亡和旅游等短期出行的空间网络的扩张,其中短期出行的空间网络扩张体现在小世界效应和“x日游”旅游景点选择的空间扩张等方面,而Ddgen Wang、Jia Qian(2014)探讨了高铁对旅游的“空间压缩”效应,研究指出高铁建设促进沿线的旅游空间格局向外扩张;从高铁对人口流动的影响在文化上的不同来看,诸多研究者发现高铁在重要节假日和日常对人口流动产生的影响不同,例如在重要节假日高铁可疏解拥堵,在日常可疏解日高峰;从高铁对人口流动的影响在个人异质上的不同来看,有学者发现不同性别、年龄、学历背景、工资水平的群体有着不同的出行意愿,不同群体的人口受高铁的影响不同。

本文选择从高铁对人口中长期(五年)流动的影响这一角度进行研究,基于省级截面数据构建人口流动重力模型进行估计结果分析,探讨高铁对省际人口流动的影响效应。相关研究很少对高铁在人口流出地和流入地的影响效果进行探讨,本文将结合“推拉理论”探讨高铁建设对省际人口流动的“推拉”作用。

二、 研究数据与研究方法

(一)数据来源

本文以《中国2010年第六次全国人口普查资料》(“六普”)中的省际人口流动数据为基础,地域范围包括中国31个省。许多研究将户籍地和常住地不同作为人口流动的标准,本文没有涉及户籍问题,仅以调查时居住地的信息为依据,省际流动人口数统计的是五年前居住地与现住地不同的人口数。改革开放以后,中国的人口流动规模不断扩大,出现了大量在非户籍地工作和生活的人口,各地政府在人口统计公报中增加常住人口的统计口径以便于更好地为地区发展做规划。本文倾向于选取常住人口作为研究口径,意在通过研究高铁建设与人口流动的关系来探讨其对解决区域人口问题的意义。为更好地分析各省高铁建设对人口流动的影响效果,本文还结合了中国2015年1%人口抽样调查的分省数据进行对比分析。

本文使用的高铁站点数据来自于高铁网(http://www.gaotie.cn/),结合中国地图在ArcGIS软件中生成高铁站的空间数据。本文用于计算高铁通行时间的高速公路、国道、省道、县道和市道的公路网数据,来源于《中国高速公路及城乡公路网地图集(详查版)》。本文意在通过高铁通行时间反映各省高铁可达性水平,对高铁站空间数据和省中心至省域内最近高铁站之间的公路网数据进行计算和分析。本文选用的其他数据均来自于2011年和2016年《中国统计年鉴》。

(二)研究方法

人口流动受经济社会因素和自然条件因素的影响巨大,但是在探究人口流动的距离衰减规律时,交通方式的发展是必不可少的影响因素。高铁作为具有高科技含量的一种交通方式,将人口从流出地以较高时速运输到流入地,其可达性、便利性加速了省际人口流动。将不同省份之间的人口流动抽象为一条条有向人口流,则构成省际人口流动网络。

本文选用的重力模型是分析双边流相關问题的经典方法,在国内外被广泛应用于贸易和各种要素的OD流动分析中,而人口也是一种重要的“要素”,在不同的区域之间流动。人口流动遵循距离衰减的规律,且受空间距离的影响较大,许多学者利用重力模型对人口流动进行分析,使得人口流动重力模型得到了不断优化。马伟等(2012)利用三次全国1%抽样调查数据,基于引力模型研究了以火车交通时间为表征的交通基础设施改善对人口流动的影响。巫锡炜等(2013)利用第六次人口普查数据构造重力模型探讨了省际人口流动的地区差异。陈锐等(2014)基于复杂网络理论研究了省际流动人口网络的小世界和无标度特征,基于人口流动量的权重网络中心度特征进行网络分析,并将交通元素纳入人口流动引力模型进行实证研究。Poot等(2016)选取三种距离测算方法,构建引力模型对国内城乡移民和国际移民进行回归分析,讨论了参数稳定性与距离测量方法的关系。李婧、产海兰(2018)利用2007~2014年中国30省面板数据构建人口迁移引力模型,并建立空间滞后模型和空间滞后模型综合考察R&D人员流动的影响因素。

此外,本研究依据的一个基本理论是“推拉理论”,在重力模型中将流入地和流出地的特征变量同时加入,通过参数估计结果中的系数符号判断该变量对省际人口流动的作用是“推力”还是“拉力”,显著变量的系数符号为正表示该变量对省际人口流动具有正向影响,即“拉力”作用,而显著变量的系数符号为负表示该变量对省际人口流动具有负向影响,即“推力”作用,在诸多“推力”和“拉力”的共同作用下,人口流动表现为从某一省流向另一省的有向的人口流形式。

三、模型构建及变量说明

(一)模型构建

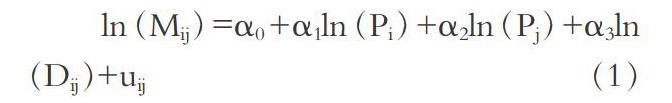

借鉴经典人口流动重力模型对数线性化表达式,构造省际人口流动基本重力模型如下:

其中,Mij表示从i地流向j地的人口数,Pi和Pj分别为流出地和流入地的人口数,Dij表示i、j两省区域中心距离。根据引力模型定义,α1和α2期望的符号为正,α3期望符号为负,uij为误差项。许多相关研究假定uij服从正态分布,用普通最小二乘法得到模型各参数估计值。但是普通最小二乘法将省际人口流动变量实测值与估计值的离差做平方和最小化处理,在省际人口流动规模较大的现实情况下会使得模型的拟合效果较差,且对于因变量为整数的情况下假设误差项服从正态分布,对数正态模型的结果得不到合理的近似值。省际人口流动数为计数变量,常构建泊松模型或者负二项模型,但是泊松模型的假设是“被解释变量方差等于均值”,而以2015年的省际人口流动数为例,计算得Var(Mij)=5552616.25、E(Mij) =891.78,表现为方差远大于均值。因为相较泊松分布,负二项分布允许过大离散性存在,因此本文选取的因变量即省际人口流动数更符合负二项分布。本文构建负二项重力模型,其对数线性化表达式为:

式(2)中,X表示流出地和流入地其他相关变量,αk分别为不同变量的系数。为分析高铁对省际人口流动的影响,将高铁变量纳入到式(1),构建含有高铁效应的模型。

高铁是连接省域的“走廊”,高铁站点附近成为很多企业选址的热衷选择,选择的出发点就是高铁站附近的交通便利性。随着高铁给人们出行尤其是通勤带来更强的便捷性,“工作-生活分离”的居住模式被越来越多的人所接受和选择,有些人选择在一个地区居住但是在另一个地区工作,如果生活和工作所在地有一端没有便利的高铁通行,都有可能影响人们对这种生活的选择。因此,无论是流出地还是流入地,其省内人口乘坐高铁的便利性越强,则高铁这条“走廊”上通行的人越多,因此流出地和流入地高铁变量的系数均期望为负。

(二)变量说明

本文的被解释变量基于2010年全国人口普查数据和2015年1%人口抽样调查数据,依据31个省份之间的人口流动数构造了31×31的人口流OD矩阵,OD矩阵除对角线外每个元素的行代表人口五年前居住地,列代表调查时现住地,因此定义除对角线元素外其他元素均表示从所在行代表的省份流出至所在列代表的省份的人口流动数。本文分析省际人口流动,因此根据该OD矩阵总共得到930(即31×30)个人口流,交叠成一个省际人口流网络,分别在2010年和2015年两个年份做截面分析。

解释变量高铁通行时间(H)是指各省地理中心点到该省内离其最近的高铁站的行驶时间,从省中心到最近高铁站的通行时间是基于城市铁路网数据计算得出的。高铁通行时间在国内外的大量研究中用来衡量高铁可达性,作为研究高铁相关问题的重要变量。本文结合2004年中国铁道部给出的公路技术标准和实际公路行车状况,在计算高铁通行时间时设定在中国各省内行驶速度为:高速公路100千米/小时、国道70千米/小时、省道60千米/小时、县道40千米/小时和市道30千米/小时。省中心到省内最近高铁站之间的线路距离是公路网中最优道路选择的距离长度。

控制变量的选取为经典重力模型中常用的重力变量,在人口流动相关研究中即为流出地的人口数、流入地的人口数和距离变量。各省人口数为各省2010年和2015年的常住人口数,作为流出地和流入地两个端点的“质量”变量。本文距离变量采用的是用ArgGIS软件计算的各省中心点之间的球面距离,作为衡量省份之间重心距离的变量。由于空间距离可结合交通便捷性因子转化为时间距离,因此时间距离受交通发展程度的影响。由于本文选用负二項重力模型,因此对除了常数项以外的这些所有变量进行了取对数处理。

本研究基本统计量如表1所示,2010年和2015年的省际人口流动数的标准差都很大,一方面是由于用于计算标准差的观测值具有很大的基数,另一方面,结合极值可以看出人口流动确实具有较大的省际差异;各省人口数两年的标准差差别不大,说明2010年和2015年各省之间人口规模的差异没有较大程度的扩大或者缩小;2015年高铁站的建设较2010年相比离各省中心的平均通行距离更短,且从标准差的统计量来看,各省差异有所减小。

四、负二项重力模型分析

(一)回归结果分析

本文采用重力模型对2010年和2015年两年的截面数据进行负二项回归,构造两个模型:模型1为基本的负二项重力模型,模型2在模型1的基础上加入流入地和流出地的高铁通行时间(用H表示)的对数值作为解释变量。观察引入高铁变量后各变量对负二项重力模型参数估计的影响,见参数估计结果(见表2)。

在回归结果中,流出地人口数(Pi)和流入地人口数(Pj)的系数符合期望为正,省中心空间距离的系数符合期望为负,在没有添加任何其他控制变量的情况下这三个变量对省际人口流动的影响作用非常的显著,符合重力模型对基本重力变量的的假设。结果表明,流出地和流入地的人口数对人口流动在单个时间截面上的影响是非常显著的正相关,人口基数越大的省份之间对人口的“拉力”越强。对比参数大小发现,流出地的人口规模对省际人口流动的影响作用更大。此外,省中心空间距离仍然是影响省际人口流动的重要“推力”因素,距离较远的省份之间的人口流动“推力”更大,因为省际空间距离越大,人口流动在省域之间的平均流动成本越高,考虑“地理学第一定律”反映的空间相关效应,距离较近的省域在生活习惯、文化交流和历史社会基础等方面都具有更大的相似性,跨省流动的人口具有更低的心理适应等成本。无论是全国性人口普查数据,还是1%人口抽样调查数据,在模型1和模型2中的结果均反映出人口流动重力变量和高铁变量都是影响省际人口流动的重要变量。

在加入高铁变量后,距离变量的系数均变小,表明高铁有效减弱了空间距离对省际长距离人口流动的巨大阻力,削弱了距离衰减。流入地的高铁通行时间与省际人口流动呈显著的负相关关系,即省中心到省内距离其最近的高铁站的可达便利性越强,流入该省的人口数越多,因此高铁站的位置是影响人口吸引力的重要因素。流出地高铁变量与省际人口流动的关系不显著,表明高铁站区位对人口的流出没有显著影响。高铁站区位影响高铁站区的产业布局和产业结构调整、房屋价格、生态建设和环境治理等,进而对人口流入产生影响。在回归结果中,高铁站的区位对于整个省份吸引人口具有显著影响,由于本文计算高铁通行时间时利用到全国公路网的数据,因此,在决定高铁站区位优劣的因素中高铁站周边公路网的规划合理性、通行便利性、经济实惠性等方面水平具有重要地位。

在模型结果中LR值均显著,表明负二项模型合理。通过伪R2的值可以看出,在增加高铁因素后,模型的拟合优度更高,表明高铁通行时间的加入增加了模型的解释力。但是通过AIC值发现,2010年增加高铁变量后使得模型更优,但是2015年增加高铁变量后AIC值产生微小增加。

(二)稳健性检验

为更好地检验模型的稳健性,本文构造两组模型采用逐步加入控制变量法进行稳定性检验,模型结果见表3。第一组在本文负二项基本重力模型的基础上加入一般公共服务支出(EG)的对数作为控制变量,第二组在第一组的基础上增加国土资源气象事务等支出(EL)的对数作为控制变量,对高铁影响省际人口流动的负二项重力模型的稳定性进行验证。这两种支出都是地区财政支出中的重要组成部分,一般公共服务支出在一定程度上反映该省政府部门的行政成本,参数估计结果表明政府部门行政成本较高的省份吸引的省外流入人口数越多。国土资源气象等事务的支出反映了该省的国土、资源和气象方面的变化状况,流入地该变量显著且系数估计为负,表明人口倾向于流入国土、资源和气象状况相对稳定的地方,反映了环境和资源因素对人口流动的重要影响。

加入控制变量后,重力模型的重力变量的显著性和系数符号发生了变化。例如,检验模型的结果中2010年流入地人口数的系数类似蒲英霞(2016)在省际人口迁移多边效应相关研究中得到的结果,不符合期望为负,可能原因是其他变量分解了流入地人口数对省际人口的影响。与之对比,流入地高铁通行时间变量的显著性没有降低,且在2015年的结果中显示,加入控制变量后,出流入地高铁对省际人口流动作用的显著性有所提高,表明在控制了这两项支出对省份人口吸引力的影响时,高铁建设位置的合理性对各省吸引人口的作用更为显著。加入高铁变量后,流出地的人口数对省际人口流动的正相关系数增加,而流入地的人口数对省际人口流动的正相关系数减小,表明在高铁的影响下,具有较大人口规模的省份更有可能有更多的流出人口,而流入地人口规模对流入人口数量的影响在减弱。

检验模型中的LR值均显著,符合作为检验模型的条件。通过伪R2的计算结果发现,任一年份的含高铁变量模型比不含高铁变量模型的拟合优度要高,表明了高铁元素解释了一部分的被解释变量的变化。通过AIC值可以发现,对比两个检验模型,不含高铁元素的模型中增加控制变量使得AIC值减小,模型更优,而含有高铁元素的模型中增加控制变量使AIC值更大。

此外,在所有回归结果中,高铁通行时间、一般公共服务支出和国土资源气象事务支出三个变量在流出地的作用都不显著,而流入地的这些变量特征对人口流入该省具有显著的“推拉”作用,在一定程度上表明,在省级层面人口选择流入其他省份的“拉力”中,高铁站的建设是一个重要因素。在本文构造的负二项重力模型中,除流出地的人口数对省际人口流动的影响一直非常显著外,反映流入地特征的变量对省际人口流动的作用相对流出地的对应特征变量都更为显著,因此负二项重力模型可以作为各省制定吸引人口流入相关政策重要研究工具。

五、结论与讨论

省际人口流动在空间上仍然遵循地理衰减规律,高铁的开通和发展对省际人口流动的地理衰减效果具有明显的减弱作用。高铁对省际人口流动的作用在重力模型中表现得非常顯著,流入地的高铁站点位置选择关系到该省份人口吸引力,省中心位置到达高铁站越便利的省份外省流入人口越多。从全国的高铁网络看,全国临近的省会城市之间可形成两小时以内的人口流动圈,北京到全国各省会城市之间形成八小时左右的人口流动圈,人口流动在省际的便利性实现了极大的提高。如今,许多省份开展“人才大战”,力在吸引更多的人口以促进当地的发展,然而很少有省份重视高铁站选址对省外人口流入的影响。高铁设施建设不仅要在技术含量、资金投入等方面达到标准,而且要对其区位条件有更高的要求,高铁站距离省中心的位置以及站点周围路网的结构形态,都将影响省内居民乘坐高铁的便利性。具有合理高铁建设规划的省份是高铁吸引人口效应的受益者。

分析高铁站建设对各个省份吸引人口流入产生显著影响的原因,主要有以下几点。

首先,从微观来讲,省外流入的人口在乘坐高铁后到达流入省时,对从高铁站点到达其居住地的便利程度具有一定的要求,个人及家庭对高铁便利性、可达性的要求是省域人口结构和空间分布状况的基础影响要素,从个人和家庭的理性决策方面讲分析,这将影响每一个流入人口是否在该省长期居住。

其次,高铁站的位置对劳动力流动集聚性和空间布局产生影响。大量的人口流入给省内带来更充足的劳动力资源,高铁站作为重要的交通节点,通过周边公路网向省域各地输送劳动力,距离高铁站越近的地方流入劳动力的便利性越强,最突出的表现是高铁站的建设对高铁站区产业发展的影响。高铁站区的商务空间在站点客流规模和“站点-区域”空间关系的共同影响下,不再完全遵循基于土地价值理论呈现的圈层模式,而是呈现出更为多样的分布。

此外,高铁站的位置对人口短距离、短时间的流动也有重要影响,尤其是高铁对旅游业的影响,高铁便捷了旅游人口的空间转移,有研究发现旅游人次往往依据到高铁站的可达时间呈现“带状”分布。高铁站建设在合理的位置可能有助于该省旅游人口的增加,带动旅游业的发展和增加旅游业收入为省内GDP的贡献。

合理的高铁建设规划不仅利在当下,而且惠及长远。高铁站的建设需要结合交通区位论、区域经济发展和人口学理论等综合考虑,做出符合区域人口、经济、社会、生态等多元发展的战略规划。同时,高铁对各省吸納人口流入的效果还需要高铁站周围公路网的完善和优化作为支持,交通设施基础建设投入是各省份财政支出中的重要部分,优化这部分投入的支配需要更丰富的理论支持和深入的实践调研。

参考文献:

[1]湛东升,张文忠,党云晓,戚伟,刘倩倩.中国流动人口的城市宜居性感知及其对定居意愿的影响[J].地理科学进展,2017,36(10):1250-1259.

[2]Shujing Liu.High-speed rail and rural livelihood:The Wuhan-Guangzhou line and Qiya village[J].Journal of Economic and Social Geography,107(2018)468-483.

[3]Hongsheng Chen, Dongqi Sun.The impact of high-speed rail on residents travel behavior and household mobility:A case study of the Beijing-Shanghai line, China[J].Sustainability,8(2016)11.

[4]张明志,余东华,孙媛媛.高铁开通对城市人口分布格局的重塑效应研究[J].中国人口科学,2018(05):94-108+128.

[5]Xiaofang Dong. High-speed railway and urban sectoral employment in China[J]. Transportation Research Part A,116(2018)603-621.

[6]张珺.粤桂黔高铁人口异质性流动网络研究[D].广西大学,2018.

[7]Begona Guirao, Juan Lius Campa, Natalia Casado-Sanz. Labour mobility between cities and metropolitan integration: The role of high speed rail commuting in Spain[J].Cities 78(2018)140-154.

[8]Begona Guirao, Antonio Lara-Galera, Juan Luis Campa.High Speed Rail commuting impacts on labour migration_The case of the concentration of metropolis in the Madrid functional area[J].Land Use Policy 66(2017)131-140.

[9]Xuechen Meng, Shanlang Lin, Xiaochuan Zhu.The resource redistribution effect of high-speed rail stations on the economic growth of neighbouring regions: Evidence from China[J].Transport Policy, 68(2018)178-191.

[10]Ddgen Wang, Jia Qian.Influence of the High-Speed Rail on the Spatial Pattern of Regional Tourism-Taken Beijing-Shanghai High-Speed Rail of China as Example[J].ASIA PACIFIC JOURNAL OF TOURISM RESEARCH(2014):890-912.

[11]周莹.不足与不公:铁路春运“一票难求”现象的社会学分析[D].上海:华东理工大学,2012.

[12]李红,张珺,欧晓静.中国高速铁路区际人口流的异质性初探——基于南广与贵广高铁的调研问卷调[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2018,40(05):80-87.

[13]马伟,王亚华,刘生龙.交通基础设施与中国人口迁移:基于引力模型分析[J].中学,2012(03):69-77.

[14]巫锡炜,郭静,段成荣.地区发展、经济机会、收入回报与省际人口流动[J].南方人口,2013,28(06):54-61+78.

[15]陈锐,王宁宁,赵宇,周永根.基于改进重力模型的省际流动人口的复杂网络分析[J].中国人口·资源与环境,2014,24(10):104-113.

[16]J Poot, O Alimi, MP Cameron, DC Maré.The Gravity Model of Migration: The Successful Comeback of an Ageing Superstar in Regional Science[J].IZA Discussion Paper,2016(7):27.

[17]李婧,产海兰.中国R&D人员流动的空间分布及其影响因素分析[J].研究与发展管理,2018,30(04):94-104.

[18]Zhang W.X., Nian P.H., Lyu G.W,A multimodal approach to assessing accessibility of a high-speed railway station[J].Journal of Transport Geography,2016.(54):91-101.

[19]J Yang, A Guo, X Li, T Huang. Study of the impact of a high-speed railway opening on Chinas accessibility pattern and spatial equality[J].Sustainability, 2018,10(08):29-43.

[20]何先平,吴立鹤,徐亦卿.我国财政支出结构分析:基于因子分析法[J].荆楚理工学院学报,2017,32(06):73-77.

[21]蒲英霞,韩洪凌,葛莹,孔繁花.中国省际人口迁移的多边效应机制分析[J].地理学报,2016,71(02):205-216.

[22]汪德根.高铁网络化时代旅游地理学研究新命题审视[J].地理研究,2016, 35(03):403-418.

[23]Liwei Liu, Ming Zhang. High-speed rail impacts on travel times, accessibility, and economic productivity:A benchmarking analysis in city-cluster regions of China[J].Journal of Transport Geography,73(2018):25-40.

(作者单位:中国人民大学)