空域的概念刍议

2021-06-09张卫彬

张卫彬, 江 昊

(安徽财经大学 法学院, 安徽 蚌埠 233000)

随着科技的发展,近地面空域出现了以无人机低空公共航路为代表的低空空域利用方式,而外空间空域的探索与利用亦在逐步开展。但较之于科技水平的进步,航空航天法学在空域相关领域的研究较为迟缓。究其成因在于,空域相关问题的研究不仅呈现出宪法、行政法和国际法等部门法交叉的特征,且具有自然科学与社会科学相交融的特点。纯粹的法学研究思路难以满足该类特殊问题的研究需要,不能较为完备地对其作出论证,进而造成该领域诸多基础法律问题在既有研究中未能得到充分明确:在“空域的概念”这一问题上,首先,现行法律没有给出明确的回答,无论是《中华人民共和国民用航空法》抑或《中国民用航空规章》(CCAR)各部都未作出明确的概念界定。其次,现有研究亦未能充分从空域最本质的特征及其利用目的等角度予以辨析,进而使得部分学者的观点在空域、领空与空气空间等概念上发生了混淆。若不对空域的概念这一问题予以辨析,不仅使得当前以法律规范为中心的航空法学研究陷入由法律规范切入,却因基本法律概念不明确而又附加反向论证基本概念的研究负担[1],且可能导致学界相关问题研究存在根本性的理论缺陷。

一、界定视角的选择

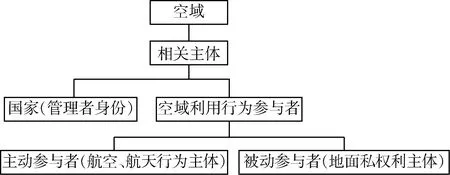

界定空域的概念首先需要明确的是对其界定视角的选择。回顾航空航天法自身不同于产生在法学家餐桌上的有限责任公司等制度的产生方式,无论是1784年法国巴黎发布的“警察令”,还是美国、苏联主导下的联合国《外空条约》的签订,它始终是着眼于规范既有社会现象的法律,关注于如何满足社会主体的制度需要。从法的价值理论出发,空域作为航空航天法学的基础理论概念,与之最为密切相关的权利主体是:①国家(空域的公共物品属性所隐含的国家管理者身份的社会历史局限)[2];②空域利用行为参与者(狭义上仅包括进行航空、航天行为的主动参与者;广义上则应当包括地面与之存在权利交集的被动参与者),如图1所示。而上述两类主体对空域最基本的需求则在于:空域资源的利用。这一点在国家主体层面以现行法律关注焦点和学界在空域管理者身份问题上所达成的共识为具体表现。而狭义空域利用行为参与者的需求则受其身份的决定性影响,即通过主动参与航空、航天行为达成一定的社会经济、政治和文化目的,因而与空域的利用密不可分。

但对于广义空域利用行为参与者(地面私权利主体)及其基本需求的理解存在较大的抽象性:“无人机低空公共航路”构建的提出使得近地面航空行为的权利将与地面私权利发生冲突①,而这种冲突产生的根本原因在于狭义空域行为参与者对空域主动利用的同时,地面私权利主体缺乏对其空域利用行为加以限制的手段,只能采取被动接受的妥协态度,这也就使得地面私权利主体实质上成为了空域利用行为的被动参与者[3],如图1所示。与此同时,地面上的被动参与者虽然在权利救济过程中关注于地面私权利受损的既成事实,进而造成权利主体对地面受损权利充满保护欲望的表象,但保护其受损权利欲望的实质是对权利受损既成事实的妥协,地面私权利主体在其权利仍处于完整状态的时间点上所关切的问题在于如何确保所享有的权利不受侵犯。换言之,被动参与者所关切的问题在于如何限制主动参与者的空域利用行为,虽然他们对此无能为力。纵观航空法发展历程,被动参与者的权利自始便呈现不断被限缩的特征,并且这一特征受无人机等新型航空器的影响,表现出进一步深化的趋势。因此,地面私权利主体最为关切的并非司法者所满足的如何救济因行使空域利用权利致损的地面私权利,而应当是对其私权利造成了直接侵犯的近地面空域利用行为加以限制的关切,是对如何利用空域这一问题的被动需求。

图1 空域权利相关主体

二、空域与空气空间的关系

空域是20世纪引入中国的舶来词,其英文原型为Airspace,《牛津词典》中释义为“the part of the sky where planes fly, usually the part above particular country that is legally controlled by that country”②。直译为空气空间,这也使得学界存在观点将空域等价为空气空间。首先值得肯定的是,在实施航空行为的主要空间内,空气空间说具有不可否认的价值,内层空间的航空行为大多借助空气压力差所产生的升力达成,而这种资源利用行为最频繁的对象是空气空间,空气是普遍存在且最具经济性的航空行为承载物。

但1957年斯普特尼克一号卫星的入轨成功使得空域的Z轴界限得到了拓展,空气空间说不再能够完备地反映出空域的整体特征,它所指向的空间范围远远小于空域的实际三维界限[4-5]。虽然空气的散逸层不存在明确的上层界限范围,空气分子③也在散逸层逐渐脱离地球引力的束缚进入与之相邻的宇宙空间,在这一视角下,似乎以空气空间说定义空域具有一定的合理性,但实则不然。在卡曼线的上下,人类对空域的利用方式发生了根本性的转变:借助迎角(AOA)产生的伯努利效应在卡曼线之上不再具有任何利用价值,转而以引力作为利用空域的手段④。零散的空气分子虽然在理论上存在真空宇宙散布的可能性,但这些被引力牵扯逃逸的空气分子再也无法承担其作为空域释义的基本价值来源——承载飞行行为。这也就导致空气空间说在阐释空域概念上的后天缺陷:无法满足航天背景下的空域概念界定需要。因而不能简单地将空域同空气空间等价,严格意义上空域所指向的三维空间及具体物质应当是包括空气空间三维界限及物质在内的上级概念。

除航天行为拓展了空域概念外,对空气空间与空域等价的另一有力辩驳是:这种等价行为忽略了电磁波等辅助性物质在空域概念上的重要地位。无论是各国空域图抑或各国民航规章,都将无线电频率明确为空域基本信息之一。在当代航空法空域规制理念下,缺少双向无线电沟通条件是不可能被接受的基本适航条件缺失。因而,将空域等价为空气空间无法就这一问题作出解释,空气空间说显然忽视了无线电这一重要的空域构成物,其理论基础应当予以质疑。

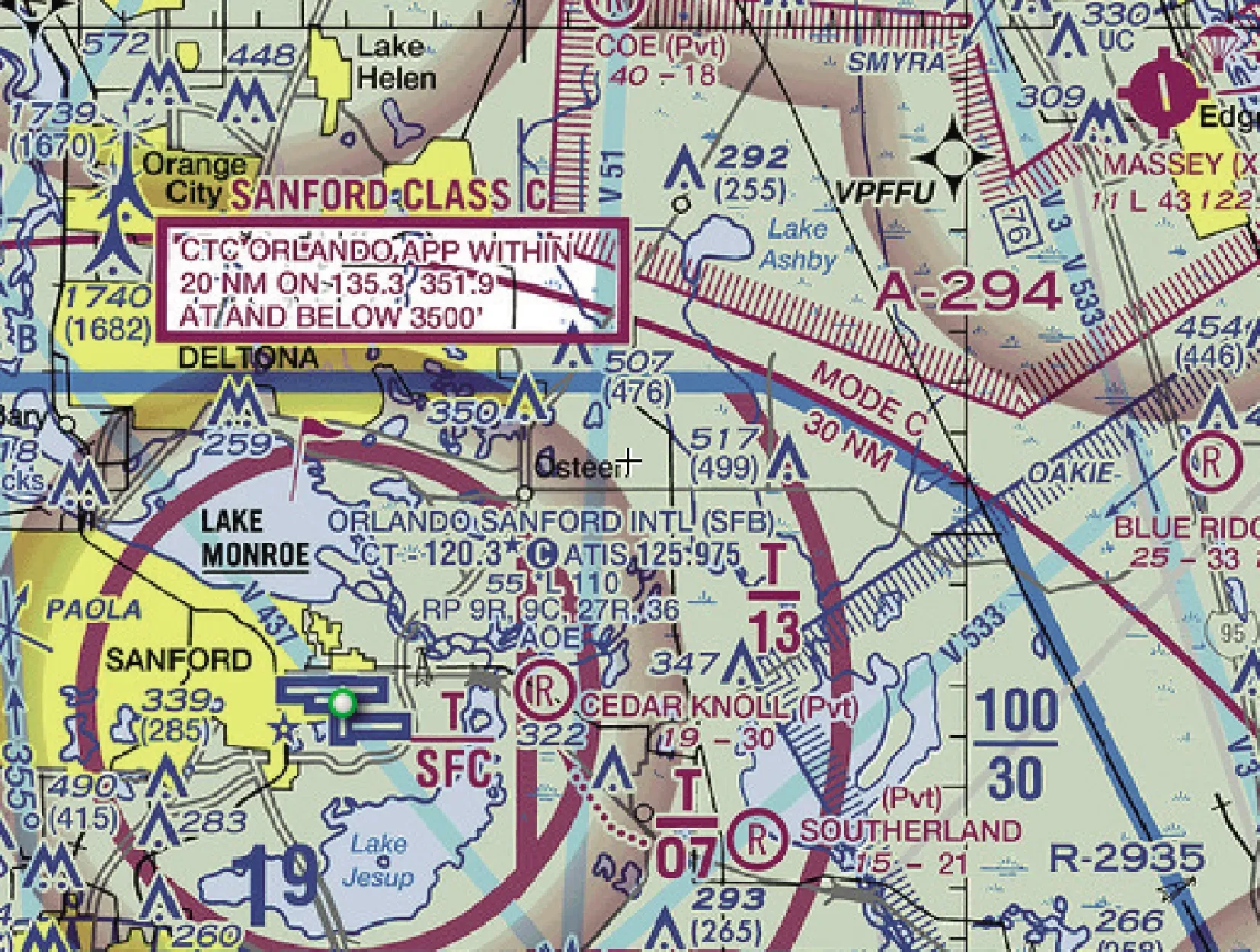

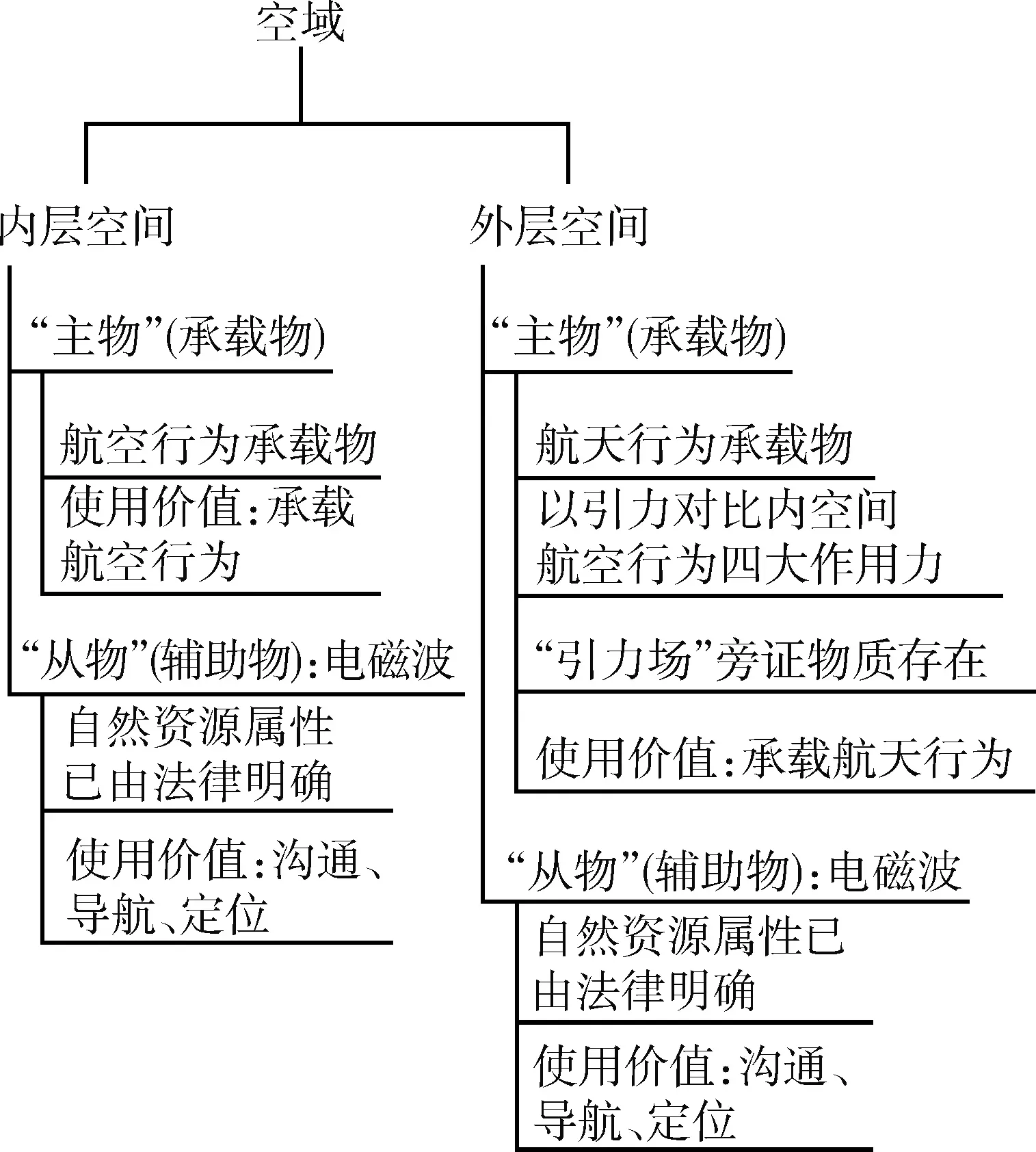

三、空域:概称性的自然资源

论证空域的自然资源属性,需要进行两个层面的分析。首先,应当明确,虽然纯粹自然资源视域下的空域仅由空域利用行为的承载物(空气等)组成,但从法律的角度出发,空域还应当包括电磁波等辅助物。二者关系类似于民法上的“主从物”关系⑤。其次,空域的自然资源属性应当通过对上述两类物的自然资源属性辨析达成,“从物”虽不是空域利用行为的决定因素,但其借由国家制定的航空器适航标准,已然成为当代航空法视域下不可或缺的空域概念组成部分,如图2⑥及图3所示。

图2 美国佛罗里达州部分空域图⑥

图3 组合物视域下的空域构成

(一)构成空域的“主物”

自然资源的形成并不是一蹴而就的,而是在不同社会历史条件下随着人类的认识能力变化而不断拓展和延伸的。在人类认识水平不足的时代,矿产资源之于人类与普通的砾石无异。同理,在尚不能翱翔天空的时代,人类头顶的空气空间除调节地球能量交换与供人呼吸外便别无他用。但1903年莱特兄弟率先打破了这一状态,空气用以承载飞行的重要作用自此被发现⑦,人类开始对这种曾经被忽略了的资源利用方式投入关注,并充满了为利用这种资源而进行研究的热情。依据联合国环境规划署对自然资源的定义:“在一定的时间和技术条件下,能够产生经济价值,提高人类当前和未来福利的自然环境因素的总称。”而早期的飞行行为始终无法脱离对空气的主动利用与被动利用来达成利用空域这一自然资源的最终目的。

但确立空域的自然资源属性面临的难点在于:将航空、航天行为所利用的物质视为一类概称的自然资源,符合法律对自然资源的一般性认识吗?对于解释内层空间空域的空气空间说而言,人类对空气的自然资源属性已经达成了普遍性的认识,不必赘述。但识别外层空间航天行为所利用的物质存在较大的困难,因为物理学界仍无法就产生引力的物质给出一个异议不大、较为统一的答案。但这并不会对论证空域的自然资源性质造成致命影响:将外空间引力与内空间升力进行比较⑧,作用在飞行器上的升力亦非自然资源,而是人类利用自然资源的产物。因此,证明外空间空域自然资源性质的充分条件是航天器利用了作用在其上的引力实施航天行为即可,而这一点则是当前航天科技领域的公理⑨。在这一视角下,空域的特征完整地切合了联合国环境规划署对自然资源的定义,符合自然资源应具备的自然物与经济价值特点[6]。

不过航空(包括临近空间)、航天与航宇之间存在显著的区别,以单一法律概念(空域)界定这些“飞行”行为所利用的自然资源似乎存在缺陷。但笔者认为,单一的空域概念是对航空航天行为所利用的自然资源较为恰当的概称方式:①将内层空间与外层空间航空行为的承载物统称为空域,实际已隐含于各国航空法中,得到了立法者的默示认同。如《联邦航空规章》(FAR)第71部分第71条将部分Class E Airspace 的空间范围界定为“FL.600 and above”,即60 000英尺以上的空间都被视为E类空域,且未设有顶高界限。相似的空域划分方式也出现在CCAR 91部第179条的规定之中:“……(b)飞行高度层按以下标准划分:飞行高度12 500米以上每隔1 200米 为一个高度层……飞行高度13 700米以上,每隔1 200米为一个高度层。”这也同样隐含空域包括外层空间的立法理念。②无论是航天抑或航宇,地面是其恒定的起始点,自点火直至穿越卡曼线的过程发生在空气空间之内,外空间行为以内空间发射过程为前提,因而与内空间行为存在一定联系,因此从整体角度定义其利用的自然资源具备合理性。③一种法律概念的确立,需具备相对的稳定性。以人类进行“飞行”行为所利用的自然资源对内、外层空间空域的性质进行界定,将为科技发展下的相关法律制度预留足够的空间。空域虽然在最初所指对象限于空气空间,且二维界限因《巴黎航空公约》的制定遭到了割裂,但在高度轴上的界限范围较之X轴、Y轴却大相径庭,始终随着科技发展而突破。假若基础科学发展及“飞行”行为所依赖的技术手段变革造成的高度轴上的技术突破持续性地作用于航空法与太空法,进而导致国内法与国际法不断进行调整,则无法满足法律所追求的稳定性特征。

(二)构成空域的“从物”

虽然在广义的空域利用行为参与者(地面私权利主体)角度,他们与空域资源相对密切的联系主要发生在构成空域的“主物”上(空间权与空域权的权利冲突),但将视角转移至狭义空域利用行为参与者与国家管理者身份时,将会发现空域所指向的范畴不仅包括空气、“引力场”等“主物”,还应当考虑到电磁波等“从物”。

无论是内空间空域利用无线电与雷达进行的空中交通管制,还是外空间空域所利用的轨道确定技术,都需要基于对电磁波的利用方可实现。类似于斯普特尼克一号卫星带来的空域Z轴延展及“主物”的演变,构成空域的“从物”亦随着科技的发展而出现。早期的航空行为并不需要双向无线电、雷达收发机等机载设备,但随着单位时间内空域利用率的提高,上述设备逐渐成为各国航空法明确规定的适航条件。虽然该类利用电磁波的机载设备失效,并不会从实质上影响飞行器对空气、“引力场”等物质加以利用的能力。但在法律的角度,当缺少该类设备时,无论是国家管理者抑或空域利用行为的参与者,基于航空法所确立的适航性标准对其飞行行为作出的事实判断,都不会作出肯定性的评价。因此,电磁波等物质通过民航局适航司及飞标司制定的各类适航标准,间接性地成为了当代空域概念的组成部分。

在明确电磁波等“从物”是空域组成部分的基础上,其自然资源属性可借助《中华人民共和国物权法》与《中华人民共和国无线电管理条例》予以证明,因而无需赘述。

四、内层空间空域的耦合性特征

尽管在纯粹的自然资源视角下,空域的形态不应受人类社会制度的制约,但当前社会历史发展的局限性(国家存续)使得空域在成为一种自然资源之后,始终受制于以法律为表现形式的人为约束,而这种约束使得人们容易混淆所熟知的内层空间空域与领空之间的概念区别。实质上,内层空间的空域概念是包含领空概念在内的,对社会历史进程妥协后的产物,是航空行为承载物(自然资源)与国家主权(社会制度)的耦合性产物。

领空这一概念的来源最早可以追溯至1919年签订的《巴黎航空公约》,国际社会为解决以飞机为代表的空域资源利用手段出现造成的传统国家主权界限范围向三维空间拓展的制度需求,对各国领土上方空气空间的绝对主权达成了共识。这种基于国家制度与国家主权需求将空域整体以国家领土的二维界限向空中垂直延展,从而割裂空域整体的做法是领空概念的起源。因此,领空自诞生之时起,无论是三维界限还是价值取向基础,都与纯粹的空域概念存在极大的差异。在社会历史进程尚未达到马克思所述“国家消亡”阶段的背景下,各国划设于领空外缘的防空识别区(ADIZ),实际上就是人为划分空域的典型表现。但这种人为划分并不是人类决定空域存在与否的证明,观察飞行器跨越ADIZ前后的表现,便可以获得这样一个事实:将ADIZ从宏观上缩小为一条“线”,而飞行器视为一个移动的“点”,点在越过线之前所处的环境与之后所处的自然环境,实质上并没有发生任何改变。人为划设的空域区间并没有对飞行器所需的空域资源造成任何影响,只是使得人们所认识的空域形态呈现出量化后的区域分割特征。国家的存在与国家主权的基本理念也使得ADIZ等空域划设,在制度层面上具有了显著的意义,空域不同部分的空间范围被人为地赋予了不同的价值内涵[7]。

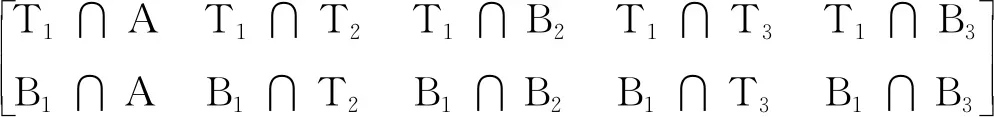

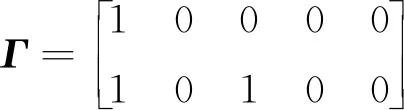

除此之外,国家土地与领土制度则是对空域耦合性的旁证[8]。人们脚下所踏的每一寸土地,都含有自然资源意义上的土地与领土主权意义上的土地两层意义,整体性的地球土地资源被人为割裂,附加了国家主权象征于其上,进而使得宏观视角下的地球土地资源的外在表现充斥着土地与领土两种概念的相互作用:用手指向地球仪上的一处陆地,不仅会让人想到“这是地球的一处陆地”,还会想到这片土地所属的国家[9]。而作为土地与领土延伸的空域与领空,则完整地继受了这种相互影响状态,并进而使得整体性的空域呈现出自然资源与人造制度的耦合性特征。借鉴空间的九交拓扑关系模型,刨除对空域而言无意义的国土外部拓扑关系表达,所建立的内层空间空域的二维界限矩阵,将更为明晰地反映这一点:首先,定义自然资源:地球空域(A);其次,定义人造制度:本国领土(T1)和本国国界线(B1)、他国领土(T2)和他国国界线(B2)、他国领土(T3)和他国国界线(B3);最后,定义Γ为序数,其大致关系如图4所示,其二维示意图的抽象表达为

图4 二维空域抽象示意图

(1)

其中,取值有空(0)和非空(1),可得:

(2)

而这也正是耦合性内层空间空域的X轴、Y轴抽象界限表示。

五、外层空间空域的“去主权化”特征

空域在内外层空间的特点不尽相同,展现出二元化 的外在特征。但基于空域的自然资源本质而言,纯粹的空域二元化特征并不存在,这种内外层特点分化的表现实际上来源于当前内层空间空域的耦合性。具体而言,在内层空间空域表现出自然资源与社会制度耦合性的同时,外层空间则彻底否定了这种认识模式,转而以空域最本质的自然资源属性对空域进行界定,即否定了国家主权在外层空间空域中的延续。有关内层空间的耦合性特征已于前文做了充分讨论,该节将分析太空法视域下的外空间空域主权排斥成因。

关于外层空间空域“去主权化”特征的成因,应从三个角度予以分析:一是回望美国国会颁布于1926年的 《航空商业法》,该法的制定意在彻底否定托斯皮亚创立的传统财产法学经典理论“cujus est solum, ejus est usque ad coelum”,以限制地面私权利空间范围的方式为日益发展的航空业提供活动空间,从而避免航空行为不得不支付不计其数的地面地役权代价的不合理处境,进而实现对空域资源的充分利用。这种限制财产权无限延伸的制度得到了广泛的认可,并于1938年颁布的《美国民用航空法》中作出了进一步规定,即美国联邦航空管理局(FAA)所制定的500英尺真高可通航空域底高界限的由来。以此为蓝本观察外空间空域,可以发现非常相似的现象:若对外空间空域仍旧附加空气空间中的主权观念,将导致轨道航天行为面临类似20世纪初航空行为所处的不合理境域,空域资源的使用受到来自于地面延伸权利的阻碍,不符合航空法及外层空间法所关注的促进空域资源利用这一基本目的[10]。二是1967年的联合国《外空条约》尽管是美苏冷战背景下的妥协性产物,但外层空间空域的“去主权化”特征自此得以确立[11],并贯穿包括《营救协定》《责任公约》《登记公约》和《月球协定》在内的太空法整体。国家主权在外层空间较低程度的利益需求,为外层空间空域中主权观念的排斥提供了可能性,使得对空域利用的追求打破了内层空间空域的耦合性桎梏。三是地球自转与外空间空域相对静止的矛盾:包括大气层在内的地球整体始终处于自西向东的自转运动,大气层之上的宇宙空间则几乎不受地球自转的影响,不会随着地球的自转与地面参照物保持恒定的位置关系。若延伸于领陆的空域主权观念(即领空)延伸至宇宙空间,则会导致一国的主权空域随着地球自转运动转移至他国领土上方,与基于陆权延伸的国家主权发生强烈的冲突。因此,将主权观念延伸至外空间空域缺乏现实意义。

此外,现行各国航空法实质上亦承认了内外层空间空域的二元化。例如,CCAR 91部179条的VFR/IFR高度层界限和美国FAR第71部分第7条所规定的Class E顶高界限,一方面,承认了内层空间空域与外层空间空域的整体性;另一方面,未否认《巴黎航空公约》在内空间空域确立的空域主权与《外空条约》在外空间空域确立的主权排斥并存,空域在外层空间以迥异于内层空间的主权分割模式存在并沿用至今。

六、结语

类似于其他部门法具体法律概念伴随着社会变迁、科技进步而不断演变,空域概念作为航空航天法学重要的理论基础,亦体现出相似的演变趋势。无论是早期纯粹自然资源属性视域下的空气空间说抑或未设立陆权延伸的绝对主权的空域概念,都不能完备地反映出空域概念在当代的历史内涵。因此,可以认为当前较为完备的空域概念应定义为:人类航空航天行为所利用的概称性自然资源,以内层空间的耦合性与外层空间的“去主权化”特征为人类所认知。

注释:

① 实际上,这种冲突状态长期存在,但在无人机空域并入国家空域系统这一理念提出之后,这种权利冲突丧失了以往100 米真高权利缓冲层的保护,以更高的频率、在更广泛的地域呈现出常态化的空间范围重叠。因此,笔者以无人机低空公共航路的构建为代表进行论述。

② 参见:Oxford advanced learner’s dictionary [Z].9th ed. Oxford: Oxford University Press, 2015:34。但该词典中对Airspace定义中“the part above particular country that is legally controlled by that country”这一部分,笔者并不认同,严格意义上具备“法律的控制力”内涵的应是“Territorial Airspace”,即领空。这一点将在后文“内层空间空域的耦合性特征”部分中作详细论述。

③ 空气分子一词并不准确,但文章主要关注于法学上的空域概念界定,故对其不作深入表述,以空气分子来表达足以理解。

④ 也存在借助牛顿第三定律的情况,但频率较低,且对其的应用与地球空气无关,故不作列举。

⑤ 参见:14 CFR Part 71。

⑥ 图片来源:Sky Vector。根据该图及14 CFR Subchapter E.71.51及71.71可明确获知:进入KSFB(红点标注,奥兰多桑福德国际机场)所在Class C空域或其东北方20海里的Alert Area(A-294)的前提是通过无线电请求/通知(F.125.975/F.122.7),违反该规定被视为非法的空域利用行为,将受到美国联邦航空管理局(FAA)的处罚。中国同类规定参见:《中华人民共和国飞行基本规则》。

⑦ 最早的飞行器虽然并非莱特兄弟所制造的飞机,而是中国春秋时期便已发明的风筝(华盛顿宇航博物馆对风筝的定义:人类最早的飞行器)。但是从空域诞生的角度出发,飞机才是最早的能够主动利用空气而非被动随风而动的飞行器,故以莱特兄弟发明飞机的时间作为空域概念诞生的时间(针对“随风而动”:严格意义上飞机也是随风而动的,但与以往的飞行器存在本质区别)。

⑧ 外空间航天行为不存在内层空间的上、下、左、右等概念,因此,以外空间引力同内空间航空器上的任一作用力进行比较皆具备可比性。

⑨ 当前物理学界对产生引力的物质较为普遍接受的是“引力场”理论,“场”在物理学上作为一种物质为学界所接受。