有效设计与测评:学术著作自我阅读经验的形成路径

2021-06-08刘兵华

刘兵华

摘 要 引导学生建构自我阅读经验,探索阅读路径是整本书阅读的重要目标。有效任务设计、自主阅读与展示、有效测评是引导学生形成整本书阅读自我阅读经验的基本路径。基于课程目标、信息筛选能力与学情的有效任务设计驱动学生自主阅读,也是引导学生认识并形成学术著作自我阅读经验的基础。而完成任务的过程就是学生自我阅读经验积累的过程;有效的任务测评能够保护并激发学生的学习兴趣,引导学生深入探究,强化并修正学生的自我阅读经验,从而实现教与学的统一。

关键词 整本书阅读;阅读经验;设计;测评

“整本书阅读与研讨”是《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)的重要课程内容。关于整本书阅读,新课标设计者在“整本书阅读与研讨”学习任务群的“学习目标与内容”和“教学提示”两部分都提出了具体的要求:

(1)在阅读过程中,探索阅读整本书的门径,形成和积累自己阅读整本书的经验。

(2)本任务群应完成一部长篇小说与一部学术著作的阅读,重在引导学生建构整本书的阅读经验与方法。

不难看出,不管是学术类著作还是文学类著作的阅读,引导学生建构自我阅读经验,探索阅读路径是整本书阅读的重要目标。为此,统编高中语文教材必修上册专门设计一个以学术著作《乡土中国》为整本书阅读教学内容单元,这样的教材设计前所未有,教学中也没有成熟的经验可供借鉴。针对学术著作的整本书阅读,如何把课程目标落实到教学中,如何引导学生形成学术性著作的自主阅读经验,老师们可能有困惑,需要通过实践去探索。

本文以《乡土中国》为例,针对以上问题,结合教学实践,提出一些不成熟的意见,供老师们备课时参考。笔者认为,有效任务设计、自主阅读与展示、有效测评是引导学生形成整本书阅读自我阅读经验的基本路径。

一、有效任务设计

所谓有效任务设计,首先是指阅读任务的设计要符合“新课标”关于整本书阅读的学习目标。“新课标”在学习任务群“整本书阅读与研讨”的“学习目标与内容”部分明确指出:“通读全书,勾画圈点,争取读懂;梳理全书大纲小目及其关联,做出全书内容提要;把握书中的重要观点和作者的价值取向。通过反复阅读和思考,探究本书的语言特点和论述逻辑。”研读目标要求可知,学术著作读懂的基本要求是梳理章节内容(主旨、层意、概念)及理清章节间关联。深味一层,读懂学术著作不仅要读进去还应该读出来,即在审视书本观点的基础上,通过不同观点对话碰撞,形成自己的独立判断,从而引导学生深入理解书中观点,把握学术著作的价值取向,促进学生在阅读中形成自我的独到见解。

其次,阅读任务设计的有效性体现信息筛选能力的层次。学术著作的阅读本质上是一种信息阅读,根据信息筛选的能力要求,笔者将信息筛选能力要求大致分为三个等级:信息的提取与整合;信息的理解与分析;信息的审辨性评析。其中,第一个等级能力要求主要表现为特定筛选标准下的信息转述水平,第二个等级主要表现为信息及信息间关系的理解与判断能力,第三个等级主要侧重于学生对文本观点的审辨及自我观点的形成與表达。另外,阅读任务的设计应该具体明确有操作性,事实上,学术著作阅读任务的设计本质上就是该任务群课程目标与学习目标的具体化。

基于以上要求,笔者对《乡土中国》整本书阅读进行了具体的任务设计,限于篇幅,仅展示一至三章任务设计。

任务一:梳理一至三章节内容并回答以下问题。

①为什么说中国基层社会是乡土性的?

②讨论并概括乡土社会“生于斯、长于斯”安土重迁的原因及其深远影响。

③“愚”的社会——乡土社会为什么不用文字?

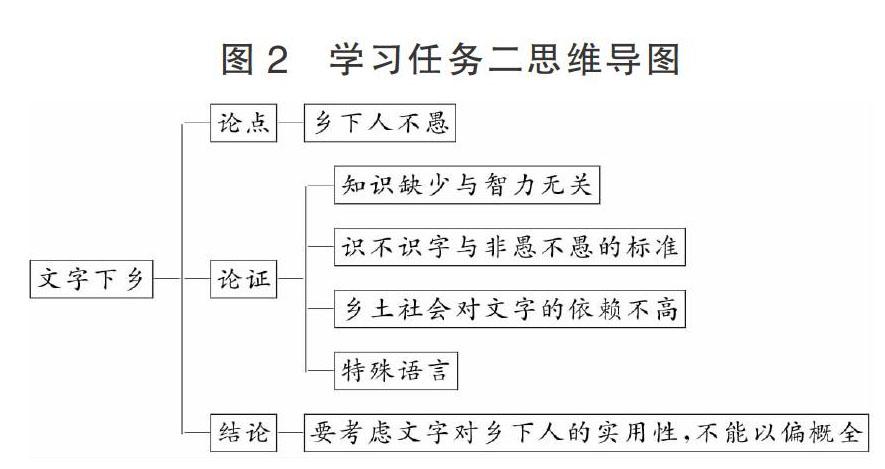

任务二:理清一至三章内在关联,并说明作者是如何论证“乡下人不愚”的,请用思维导图呈现其论述逻辑。

任务三:关于乡土社会是否需要文字,针对费孝通、陈心想与郑也夫的观点发表自己的看法。

陈心想:费孝通是外来者,对乡村人了解不够。费孝通的观点过于片面简单,乡土社会是需要文字的。

郑也夫:①陈心想说“费孝通是外来者,对乡村人了解不够”,言重了;②费孝通以一个小时空的特征概括无年代区分的乡土中国,忽视了历史,不合理。

任务一的设计着眼于章节内容的梳理,三个小问题的设计都指向章节基本内容的梳理,体现的是信息阅读第一个等级的能力要求。任务二的设计着眼于章节之间关系的理解与梳理及章节内部的论述逻辑,大致对应的是信息阅读第二等级的能力要求。任务三的设计着眼于学生对书本内容观点的审辨,旨在通过不同观点的探究帮助学生深入理解书本内容,从而形成自己的独立判断,体现的是信息阅读第三等级的能力要求。三个任务的设计具体明确,是课程学习目标的具体化,同时体现了信息阅读能力要求的层级性,也为任务成果的测评提供了学理依据。

任务设计的有效性还体现在符合真实学情上。任务设计与要求,在具体实施过程中应充分考虑真实学情,笔者的教学对象大部分有一定的阅读基础,包括习惯与能力,因此可以作第三层级的任务设计与要求。如果学生阅读水平有限,任务设计的要求可以适当降低,也可以做些任务提示或者设计启发性问题,比如针对任务三,笔者设计了以下任务提示,以引导学生更好地完成任务。

任务提示:

①首先要明确三人的观点和理由,三位学者各有自己的角度。

②评述可以从三人理由的漏洞出发也可以从自己的阅读或生活经验出发。

③不求达成一致看法,但求申明自己的观点和理由。

任务提示①目的在于引导学生思考费孝通先生与两位学者论证视角与具体情境;任务提示②明确了思考方向,降低了任务难度;任务提示③则旨在保护和鼓励学生在阅读中发表独到见解。

基于以上三个原则的有效任务设计驱动学生自主阅读,也是引导学生认识并形成学术著作自我阅读经验的基础。

二、自主阅读与展示

针对整本书阅读的具体教学,“新课标”指出:阅读整本书,应以学生利用课内外时间自主阅读、撰写笔记、交流讨论为主,不以教师的讲解代替或限制学生的阅读与思考。基于这样的要求,整本书阅读所有学习目标的实现与活动的展开都应该落实到学生个体自主阅读与成果展示的实践层面,学术著作也不例外。但是这里的“自主”不是放任不管,而是有效任务驱动下的自主阅读与成果展示。如果说完成任务的过程就是学生自我阅读经验积累的过程,那么有效任务设计便是自我阅读经验积累的起点。比如《乡土中国》一至三章任务成果展示(部分)如下:

任务三的成果汇报:我组支持费孝通先生的观点。费孝通在文中说:“有些人因为不识字而认为他们蠢,而文字下乡难是因为在面对面的社群,在其工作生活中,不需要文字。”作者认为,提倡文字下乡,首先要考虑语言文字的基础。语言是在具有相同经验或相似环境的群体所使用的一种用声音表达的象征体系,目的是使对方明白所要表达的意义。文字是在人和人传情达意的过程中,受到时间和空间阻隔情况下,双方约定好代表意义的一种记号。而中国乡土社会土地的不流动性,导致了人们的世代不移。大家都生活在一个相对定型的社会,彼此间相互熟悉,有话可以当面说明白,不受时空的限制。在这个社会中,口头语言是足够传情达意和传递世代间的经验。也就是说,在中国乡土社会,作为书面语的文字有时候是多余的。

图一从依赖土地、不流通性、熟人社会三个方面展示了学生对“乡土性”的基本内涵的理解,梳理概括了第二、三章的内容,即第二章先辨析“愚”的问题,然后讨论文字传情达意的功能,最后得出了“乡土是面对面的社群,不需要文字”的结论;第三章从时间角度讨论文字的必要性,接着从乡土社会的生活特定——定型不变的角度讨论了文字的不必要性。

图二从知识与智力关系、识字与“愚”的关系、文字与乡土社会以及特殊语言四个方面解释了“乡下人不愚”,基本梳理出了原著的论证逻辑。

任务三的成果汇报则从文字的概念与中国乡土社会的特点的角度,基本理解了原著的论证内容并且用自己的语言有条理地表述出来,展现了较为严谨的逻辑思维。

梳理以上任务成果,学生基本能在有效任务的设计下,积累学术著作阅读的基本经验。读懂学术著作的基本要求在于对章节内容与作者的论证逻辑的准确梳理,而更高层面的“读懂”则在于在此基础上,深入思考作品学术价值,从而拓宽自己的学术视野,丰富自己的精神世界。在完成任务过程中,由于任务的层级性,学生也会意识到学术著作的本质是信息阅读,并在完成任务过程中,清晰地意识到自己的不足与提高的方向。所以说,完成有效任务的过程就是自我阅读经验积累的过程。

三、有效任务测评

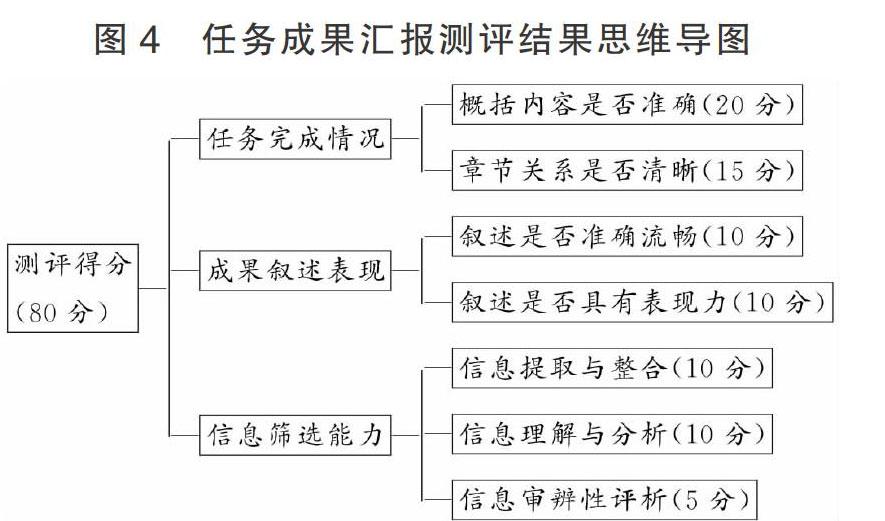

在落实整本书阅读任务群的过程中,来自实践层面的首要问题是整本书阅读该教什么和怎么教,与此同时,我们也应该追问整本书阅读该如何测评。因为怎么教必然会相应地涉及怎么评,任务的设计也要参考任务测评,有效测评也是达成学习目标的重要手段,只有任务设计而无任务测评的任务群教学是不完整的。在整本书阅读任务设计之初,就应该思考并设计有效的任务测评标准。基于以上理论原则,笔者参照“新课标”“学业质量水平”部分的相关表述设计了下图:

以上测评量表针对学术著作信息阅读的特点,综合考量“阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究”三个语文实践活动,从任务完成、成果叙述以及信息筛选能力三个维度描述学术学习表现。其中任务完成维度测评的是学生在阅读与鉴赏活动中的表现,信息筛选能力维度测评的是学生梳理与探究的水平,成果叙述表现维度测评的则是学生表达与交流的能力,即学生在任务汇报时面对教师与同学的叙述能力。其中,任务完成情况维度、叙述是否準确流畅与信息提取与整合构成基础等级的60分,而叙述是否有表现力、信息理解与分析与信息审辨性接受构成发展等级的40分。

从实践层面来看,有效任务测评是学生自主阅读经验形成的关键环节。有效的任务测评能够保护并激发学生的学习兴趣,引导学生深入探究,促进教师设计意图的达成,强化并修正学生自主阅读经验,从而实现教与学的统一。比如,针对以上任务成果与测评维度,笔者进行了针对性的测评:

根据上文论述,学生在章节梳理基本内容与论证思路方面,基本上能够做到准确。在陈述说明任务成果的时候也能够做到顺畅,体现了基本的信息提取与整合的能力。图二与任务三也展现了学生能够理解原著的论证逻辑并做了较好的归纳,体现了较好的信息理解与分析能力。因此,在概括内容是否准确、叙述是否准确流畅、信息提取与整合以及信息理解与分析等四个维度给予满分。

然而,从图一的逻辑来看,学生将章节关系理解为并列关系,不够准确。第一章是二、三两章的基石,第一章讨论了乡土社会的性质特点,是二、三章的理论基础,二、三两章之间的关系是并列关系,分别从空间角度和时间角度论证了“没有用字来帮助他们在社会中生活的需要”这一结论,三章内容整体上构成总分关系。为此,在这个维度扣掉5分。在任务汇报过程中,学生叙述较为平淡,基本上是在读课件,缺乏表现力,为此在这个维度扣掉10分,而任务三的呈现,虽然能够准确理解作者的观点,但是并没有仔细去思考陈心想与郑也夫的观点,形成独立见解。为此,在信息审辨性评析方面扣掉5分,总得分80分。

通过以上测评,学生进一步明白了教师的设计意图,更为直观地区分了信息筛选能力不同层级,而且有益经验得到了肯定,也会意识到自己的不足与确定自己努力的方向。在这个过程中,学生之前积累的阅读经验会得到强化,不足之处也会得到修正。比如,针对自己信息评析能力的不足,学生作了如下修改:

我组支持郑也夫的观点。首先,费孝通先生有自己的论证立场。作者认为,提倡文字下乡,首先要考虑语言文字的基础。而中国乡土社会土地的不流动性,导致了人们的世代不移。大家都生活在一个相对定型的社会,彼此间相互熟悉,有话可以当面说明白,不受时空的限制。在这个社会中,口头语言是足够传情达意和传递世代经验。也就是说,在中国乡土社会,作为书面语的文字有时候是多余的。在这里费孝通先生展现了对中国乡土社会的深入理解。因此,陈心想说“费孝通是外来者,对乡村人了解不够”,的确言重了。

其次,中国乡土社会的特征并不能完全用“乡土性”的三个维度来概括。从章节关系来看,费孝通先生的论证基础是中国乡土社会特征,即依赖土地、不流通性与熟人社会。这样的概括是基于费孝通对他所处时代乡土社会的认知。然而,从历史角度看,把中国乡土社会,即从古至今几千年的中国的基层社会用一个时代的特征去概括本身就不够合理。并且,依赖土地、不流通性与熟人社会并不是中国乡土社会独有的特征,在许多社会发展的初级阶段,这都是较为显著的特征,因此,费孝通以一个小时空的特征概括无年代区分的乡土中国,忽视了历史,的确有其不合理性。

以上任务修改,学生既理解了作者论证思路的基础,又结合相关学者的观点具体、有针对性地对核心问题做出解释、分析和评判,体现了高水平的独立思考能力,实现了从信息理解分析到信息评析的跨越。

[作者通联:福建师范大学附属中学]